血清Hcy、D-D、FIB联合预测急性肺血栓栓塞患者远期预后不良的价值探讨

白黎峰 张倩 郑院青 于亚亮

肺血栓栓塞(pulmonary thromboembolism,PTE)是由于内源性或外源性的栓子堵塞肺动脉主干或分支,引起肺循环障碍的心血管疾病[1]。近年来我国PTE发病率逐年增加,据相关研究报道[2-3],PTE发病率约为0.1~0.2%,且致死率、复发率较高,严重威胁着患者的生命健康。对PTE患者的远期预后进行预测,可有效改善预后,对PTE患者具有十分重要的意义。血清同型半胱氨酸(Homocysteine,Hcy),是半胱氨酸与蛋氨酸代谢过程中的一种重要的中间产物,高水平的血清Hcy,会以多种方式破坏血液凝固机制与抗凝血机制间的平衡,致使血液呈现出高凝的倾向[4]。相关研究表明[5],D-二聚体(D-Dimer,D-D)可作为诊断急性PTE的可靠指标,多用于中、低度临床诊断可能性患者的排除,且与急性PTE的预后密切相关。纤维蛋白原(Fibrinogen,FIB)是一种具有凝血功能的蛋白原,与PTE患者的预后紧密相关[6]。血清Hcy、D-D、FIB联合是否能够提高预测急性PTE患者的远期预后不良尚不可知。故而,本研究通过回顾性分析,探讨三者预测急性PTE患者远期预后不良的价值。

资料与方法

一、临床资料

回顾性分析2018年3月~2019年10月本院收治的142例急性PTE经常规治疗后出院患者的临床资料。其中男78例、女64例,年龄30~79岁,平均(41.57±7.62)岁,并发至治疗时间0.5~3h,平均(1.41±0.18)h,肺栓塞面积:>30% 58例(40.85%)、≤30% 84例(59.16%),病情:低危76例(53.21%)、中危38例(26.76%)、高危28例(19.72%),合并糖尿病39例(27.46%)、高血压26例(18.31%)、高血脂21例(14.79%)、其它9例(6.34%)、合并两种或多种疾病者13例(9.15%)。

纳入标准:依据《肺血栓栓塞症诊治与预防指南》[7]中的诊断标准确诊为PTE;经常规治疗后病情好转出院;临床资料完整者;患者对本研究知情同意。

排除标准:严重肝、肾功能不全者;合并重度感染者;合并急性缺血性脑梗死、急性心肌梗死者;合并恶性肿瘤或凝血功能异常者;有心脏瓣膜病、冠状动脉粥样硬化性心脏病者;有慢性阻塞性肺疾病、肺动脉高压者;依从性差,不配合治疗者;合并自身免疫系统疾病者。

二、方法

1 治疗方法 PTE患者入院后依据患者病情给予低分子肝素(深圳市天道医药有限公司,国药准字H20056847,规格:0.5 mL:5 000 IU)皮下注射,0.3 mL/次,1次/d,华法林钠片(上海福达制药有限公司,国药准字H31020993,规格:2.5 mg)口服,3 mg/d,两者连用1周后,停用低分子肝素注射,维持华法林钠片治疗,并同时给予患者溶栓、止咳及镇痛等对症治疗,均治疗2个月。出院后继续服用华法林钠片。

2 血样采集及血清Hcy、D-D、FIB水平测定:分别于治疗前后采集患者空腹静脉血5 mL,3 000转/min离心15 min,分离血清后,置于-80 ℃超低温冰箱中保存待测。其中血清Hcy采用酶循环法进行测定(试剂盒购于浙江夸克生物科技有限公司);D-D采用免疫比浊法进行测定(试剂盒购于武汉塞力斯生物科技有限公司);FIB采用凝固法进行测定(试剂盒购于四川省迈克科技有限责任公司)。血清Hcy变化率=(治疗前Hcy-治疗后Hcy)/治疗前Hcy×100%;D-D变化率=(治疗前D-D-治疗后D-D)/治疗前D-D×100%;FIB变化率=(治疗前FIB-治疗后FIB)/治疗前FIB×100%。

3 远期预后不良判断:出院后均随访6个月,统计随访期间出现PTE复发(临床症状加重、肺栓塞面积扩大)、死亡事件均为远期预后不良[8]。

三、观察指标

统计远期预后不良发生情况。

对比预后不良组和预后良好组治疗前后血清Hcy、D-D、FIB水平及变化率。

血清Hcy、D-D、FIB变化率及三者联合对急性PTE患者远期预后不良的预测效能,其中有1项指标预测为远期预后不良即判定为预测远期预后不良。

四、统计学分析

结 果

一、远期预后发生情况

本研究142例急性PTE患者中,有31例发生预后不良(其中死亡12例,复发19例),远期预后不良的发生率为21.83%(95%CI:16.15%~25.89%)。

二、对比预后不良组和预后良好组治疗前后血清Hcy、D-D、FIB水平及变化率

治疗前2组患者血清Hcy、D-D、FIB水平均无显著差异(P>0.05),治疗后2组患者血清Hcy、D-D、FIB水平均降低(P<0.05),且预后良好组均更低(P<0.05),预后不良组血清Hcy、D-D、FIB变化率均明显低于预后良好组(P<0.05)(见表1)。

三、血清Hcy、D-D、FIB变化率及三者联合对急性PTE患者远期预后不良的预测效能

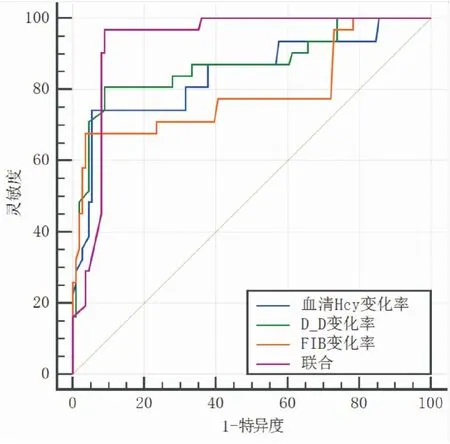

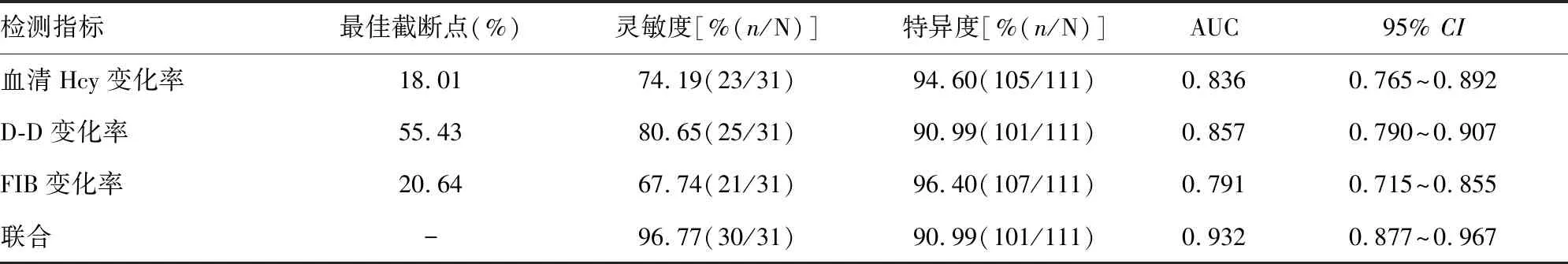

ROC分析显示,血清Hcy、D-D、FIB变化率预测急性PTE患者远期预后不良的最佳截断点分别为18.01%、55.43%、20.64%,血清Hcy、D-D、FIB变化率及三者联合的特异度高于血清Hcy、D-D、FIB变化率单独进行预测的特异度,且血清Hcy、D-D、FIB变化率三者联合预测急性PTE患者远期预后不良的AUC为0.932,高于血清Hcy、D-D、FIB变化率单独预测(Z=1.831,P=0.067;Z=1.430,P=0.153;Z=2.301,P=0.021)(见图1、表2)。

图1 血清Hcy、D-D、FIB变化率及三者联合预测急性PTE患者远期预后不良的ROC图

表1 预后不良组和预后良好组治疗前后血清Hcy、D-D、FIB水平及变化率对比

表2 血清Hcy、D-D、FIB变化率及三者联合预测急性PTE患者远期预后不良的ROC分析

讨 论

急性PTE临床表现较为多样,其首发症状严重程度差异大,部分患者无明显症状,而一些患者首发症状却为直接猝死[9]。急性PTE患者往往存在诊断不及时、远期预后较差等问题,严重威胁了患者的生命健康[10-11]。如何对急性PTE患者远期预后不良进行有效预测,以降低远期预后不良的发生率,对急性PTE患者具有重要意义。

本研究结果显示,急性PTE患者远期预后不良的发生率为21.83%,提示急性PTE患者远期预后不良发生率较高。刘雅丽等人研究报道[12],老年急性PTE患者远期预后不良的发生率为35.53%,本研究结果与其相比,发生率偏低,其可能原因为:①:随访时间长短不同;②:研究对象平均年龄相差较大;③治疗前病情严重程度不同等。本研究结果表明,治疗前至治疗后预后不良组血清Hcy、D-D、FIB变化率均明显低于预后良好组,提示急性PTE预后不良患者血清Hcy、D-D、FIB变化率均偏低。血清Hcy为含硫氨基酸的中间代谢产物,能够激活血小板粘附,促进血小板聚集,与PTE的发生及预后均有关[13]。D-D作为特异性纤溶标志物,发生肺栓塞后,可激活纤溶系统,致使D-D水平增高[14]。FIB是由肝脏细胞合成的具有凝血功能的蛋白原,相关研究表明[15],FIB在机体中可促进血小板聚集,有利于平滑肌内皮细胞的增殖、生长,致使红细胞黏附、形成血栓。治疗前后血清Hcy、D-D、FIB水平变化的高低均与预后不良的发生密切相关。

此外,本研究中ROC曲线分析显示,血清Hcy、D-D、FIB变化率预测急性PTE患者远期预后不良的最佳截断点分别为18.01%、55.43%、20.64%,且三者联合预测急性PTE患者远期预后不良的AUC为0.932,高于血清Hcy、D-D、FIB变化率单独预测的AUC,提示血清Hcy、D-D、FIB变化率联合预测急性PTE患者远期预后不良的预测效能较高,可作为预测远期预后不良的重要指标,可对远期预后不良的发生做出更准确的判断,并提早进行控制、预防。血清Hcy通过抑制抗凝物质活性、损伤内皮细胞等机制引发血栓,是导致血管栓塞、梗死的主要危险因子,柏新乐等[16]人研究表明,血清B型脑钠钛、肌钙蛋白Ⅰ及Hcy水平变化可对急性PTE患者病情程度、预后进行有效预测。D-D能够反映凝血酶与纤溶酶生成的特异性标记物,正常人体中D-D含量极微,当发生PTE时D-D水平会明显增加,且与PTE的预后紧密相关[17]。FIB水平升高表明机体血液处于高凝状态,相关研究表明[18],对FIB进行早期监测,可降低急性PTE患者预后不良的发生率。采用单一的预测方法,预测急性PTE患者预后不良发生相对而言预测效能较低,2种或多种方法综合进行预测可充分发挥各自的优势,弥补自身的不足,故而具有更高的效能。急性PTE患者治疗前至治疗后,血清Hcy、D-D、FIB变化率较低时,需引起医护人员的高度重视,并及时采用相应措施对三者的水平进行控制,提高三者治疗前后的变化率,以降低远期预后不良的发生率。

综上所述,急性PTE预后不良患者治疗前至治疗后血清Hcy、D-D、FIB变化率较低;血清Hcy、D-D、FIB三者联合预测急性PTE远期预后不良的预测效能较高,可用于对急性PTE远期预后不良进行预测。建议在临床中,对急性PTE患者治疗前后血清Hcy、D-D、FIB进行检测并计算其变化率,若变化率较低是需及时进行调控,以降低远期预后不良的发生率。