中国重工业部门的产能过剩监测与比较

——基于可变成本函数法*

丁 亮,邓世成

(重庆工商大学 a.外语学院;b.数学与统计学院,重庆 400067)

一、引言

中国在较长时间内秉承了重工业优先发展战略(陈斌开等,2012[1];纪洋等,2016[2]),因为重工业发展需要先经历“投资驱动”阶段(Acemoglu,2006[3]),政府往往会配套实施金融抑制政策(Mickinnon, 1974[4])来保证银行信贷资金更多投向政府扶持领域(黄桂田等,2011[5];张杰等,2016[6])。上述组合直接衍生出对应领域的投资“潮涌”(林毅夫等,2007[7]、2010[8]),即因为地方政府对于产能扩张提供的各种显性或隐性支持(周黎安,2004[9];江飞涛等,2012[10];刘航等,2014[11];干春晖等,2015[12]),预算软约束主体纷纷涌入政府支持的重工业领域,进而诱发产能过度扩张,无法常规退出,导致最终的产能过剩(纪敏等,2017[13])。现有研究多表明,相对于西方国家的“周期性产能过剩”,中国工业领域的产能过剩存在着更强的非周期性色彩,这一点在重工业领域表现得尤为突出(周劲,付保宗,2011[14];程俊杰,2015[15])。

实践证明,中国多数重工业部门陆续出现产能过剩,其供给侧改革也逐步成为中国经济和产业转型的重要战场(冯明,2015[16];林志帆,2015[17];王宇,2016[18];张栋等,2016[19];王仲兵等,2017[20])。

但微观数据缺失对相关研究形成了制约,统一的工业部门产能利用率数据2013年才开始对外公布,分行业产能利用率数据公布则始于2016年。因为不同研究观点的支撑材料不同,已有研究在中国重工业产能过剩的实际成因与结构特征判定方面存在广泛争议(洪功翔,2010[21];宗寒,2011[22];戴静等,2013[23];徐思远等,2016[24])。本研究基于统一测算方法,通过可追溯的历史数据,确立横向与纵向比较的基础,对于探讨中国重工业部门产能过剩的历史演变和结构特征,进而寻找到背后的驱动机制和供给侧改革的关键症结具有重要的理论和现实意义。

研究逻辑上,测度产能过剩需要经历生产能力界定到产能利用率测算的递进。产能界定是产能利用率测算的基础,产能利用率则是最广泛采用的产能过剩监测指标,产能利用率数据到产能过剩监测则需要经历一系列经济理论分析。鉴于中国重工业部门存在着更强的产业政策和行政干预,也因为所有制以及发展阶段不同存在更显著的行业、区域和个体差异,这些都会导致国内产能利用率的合意区间以及产能过剩表现形式存在独特性(卢锋,2009[28];王文甫等,2014[29];国研中心,2015[30]),因此基于中观行业和微观企业层面的分析显得更为重要。

本研究试图围绕以下方面展开探索:首先,统一数据来源,基于中国工业企业数据库提供的1998—2013年微观企业调查数据,以保证样本充足性和统计抽样要求;其次,多行业比较印证,选取钢铁、煤炭、水泥三个典型重工业部门的样本企业进行测算,并进行比较和印证;最后,统一测算方法,遵循Morrison(1985)[31]的研究,采用长期成本曲线与短期成本曲线切点处的产出水平刻画企业生产能力,并构建超越对数可变成本函数、使用似不相关回归(SUR)来测算对应企业的产能利用率水平,进而结合同期宏观情境变化进行产能过剩的监测和判断。

本研究共包含七部分内容:第一部分是引言;第二部分是文献综述;第三部分是理论模型构建;第四部分是代表行业的参数估计和产能利用率测算;第五部分是结合同期宏观情境和企业效益指标进行的行业产能过剩分析及跨行业产能过剩情况比较;第六部分是结果与讨论;第七部分是结论与展望。

二、文献综述

(一)关于产能界定的研究

理论界对产能的界定大致沿两条路径展开:一是经济学意义,二是工程学意义。在产能过剩概念的首次提出者Chamberlin(1948)[25]看来,产能是完全竞争均衡下的产出水平,这是以生产成本最小化的经济学逻辑为基础进行的界定,更符合微观企业生产理论,却面临统计工作实践的挑战。Smithies(1957)[26]提出了工程学意义的产能概念,认为生产能力是现有设备正常运转条件下配合轮班制实现的产出,潜在假设是每个设备或每条生产线具有核定的产出水平,因此只需统计每个企业设备和生产线的数量便可简单替代加总。相对而言,工程学界定更有利统计实践(Phillips,1963)[32],但需要耗费大量人力物力,学术研究难以应用;即使不受需求约束,企业设备也不可能持续运转,且企业运营核心不是产量而是利润,这也与微观经济理论冲突。

总之,经济学意义的产能界定虽然面临企业生产函数或成本函数构建的复杂性,但与微观企业生产理论具有内在逻辑一致性,而且在统计抽样数据配合下也能有效解决诸如简单加总等问题,因此具有更强的适用性。这也是工程学意义的产能界定自提出后一直裹足不前,而经济学意义的产能界定方法却得到不断推进和修正的根源。

(二)关于产能利用率测算的研究

产能利用率是产能过剩监测的基础,概念上等于实际产出比生产能力(产能)。经济学意义的产能利用率测算方法包括峰值法、函数法和前沿面分析法三类。

第一,峰值法,又称“过峰趋势技术”。Klein(1960)[33]认为垄断竞争条件下的均衡产出会低于平均成本函数最低点的产出,由此形成过剩生产能力。但Klein & Long(1973)[34]后续研究并没有使用设定成本函数进而求解平均成本函数最低点的办法,而是利用“过峰趋势技术”近似替换,把一定时间内相邻实际产出峰值点拟合成平滑线并不断修正来推算生产能力趋势线,进而测算产能利用率。Garcia & Newton(1995)[35]、沈利生(1999)[36]和 Kirkley & Squires(2002)[37]采用了类似方法。鉴于生产能力趋势线未必是完全竞争条件下的均衡产出,峰值点的产能同样可能未充分利用,即Phillips(1963)[32]提出的“弱高峰”问题,该方法容易高估产能利用率。

第二,函数法。该方法通过设定成本函数形式,并借助完全竞争均衡假设测算产能利用率。Berndt & Morrisom (1981)[27]、Berndt & Hesse(1986)[38]、Nelson(1989)[39]、Garofalo & Malhotra(1997)[40]、Gokcekus(1998)[41]、Lazkano(2008)[42]基于固定成本短期不变假设,认为最大生产能力应是短期平均成本曲线最低点时的产出水平;Paine(1936)、Cassell(1937)、Hickman(1964)、Morrison(1985)[43-46]则将企业生产能力界定为长期平均成本曲线最低点的产出水平;Klein(1960)[33]主张把企业产能界定为长期平均成本曲线和短期平均成本曲线切点的产出水平,之后Morrison(1985)[31]、Pascoe & Tingley(2006)[47]和Pascoe et al.(2003)[48]基于不同的均衡条件测算了企业产能利用率,认为企业规模报酬是均衡条件选定的参考依据,规模报酬不变时宜采用短期成本曲线最低点的产出,否则应采用长期成本曲线与短期成本曲线切点的产出测算产能利用率。

第三,前沿面分析法。该方法假定企业最大生产能力等同于一定时期企业的前沿生产面,再用实际产出比前沿产出来衡量产能利用率。主要包括数据包络分析(DEA)(Fare et al.,1989、2000;Kirkley et al.,2002;Coelli et al.,2002[49-52];Pascoe & Tingley,2006[47];Lindebo et al.,2007;Bye et al.,2009;Karagiannis,2015[53-55])和随机生产前沿分析(SPF)(Fare et al.,2004[56];Kirkley,2004[57])。但DEA和SPF均是测算企业技术效率的统计技术,鉴于企业实际产出与前沿面产出的差距实则揉和了技术效率和产能利用率,如何有效分离实践中难以解决。

国内方面,何彬(2008)[58]采用了工程学测算方法;沈利生(1999)[36]利用峰值法,董敏杰等(2015)[59]利用数据包络分析法,孙巍等(2014)[60]、韩国高等(2011)[61]、“国务院研究中心《进一步化解产能过剩的政策研究》课题组”(2015)[30]利用函数法进行了相关探索,但产能利用率测算结果多有分歧。从逻辑上看,尽管成本函数形式设定较复杂,但更契合微观企业生产理论,也更符合学术研究要求,因此在中国重工业部门的产能利用率测算中更具实用意义。

本文试图在Morrison(1985)[31]基础上,将产能界定为长期成本曲线与短期成本曲线切点处的产出水平,并通过超越对数可变成本函数构建及似不相关回归(SUR)来测算钢铁、煤炭、水泥三大典型部门的产能利用率水平,进而展开历史演变梳理、横向行业比较及内部结构剖析。

三、理论模型设定

假定企业潜在产出位于短期平均成本曲线和长期成本曲线的切点并决定长期均衡状态下的资本存量K*(Klein,1960[33];Morrison,1985[31]),结合Nelson(1989)[39]的研究,可将钢铁企业的生产函数设定为:

Y=f(K,L,S,T)

(1)

Y为总产出水平,T为技术水平。假定资本K为固定要素,劳动L和中间投入S为可变要素。根据Lau(1976)[70]的定义,有如下可变成本函数:

VC=(Y,K,T,Ps,Pl)

(2)

其中,Pl和Ps分别表示劳动和中间投入的市场价格。

将式(2)转换成如下的超越对数形式:

(3)

其中,a0为常数项,i和j表示可变要素种类。Eh控制个体效应。且在可变投入要素价格对称和线性齐次性约束下满足如下参数条件:

(4)

式(3)也可通过对数微分变换得到如下方程表征可变要素投入份额:

(5)

假定企业的固定成本FC为资本租赁价格r与资本K的乘积:

FC=r*K

(6)

可推出企业短期总成本函数,在此基础上除以产出即得到企业短期平均成本函数:

SRTC=VC+r*KSRATC=VC/Y+r*K/Y

(7)

再使用企业短期成本函数对长期均衡状态下的资本存量K*求导可得:

(8)

其中,上式右边一部分可变换为:

(9)

再运用式(3)对lnK*求导,可得到式(10):

(10)

将式(9)和(10)代入式(8),可得到企业潜在产出水平,也就是既定资本存量下短期成本曲线和长期平均成本曲线切点处的产出水平,然后用企业实际产出除以该潜在产出,就可得出对应企业的近似产能利用率水平。

四、数据样本提取

研究样本选自中国工业企业数据库,该数据库涵盖1998—2013年30个二位数产业的全部国有企业和年度销售额500万元(人民币)以上的非国有企业信息。基于研究需要,本文提取了黑色金属冶炼及压延加工业(行业代码32)、煤炭开采和洗选业(行业代码06)、非金属矿物制品业(行业代码31)三个大类行业的微观企业数据,其中钢铁涵盖炼铁业(3210)、炼钢业(3220)、钢压延加工业(3230)和铁合金冶炼业(3040);煤炭涵盖烟煤和无烟煤开采洗选(0610)、褐煤开采洗选(0620)、其他煤炭采选(0690);水泥涵盖水泥制造业(3111)、水泥制品制造业(3121)、石棉水泥制品制造业(3123)、其他水泥制品制造业(3129)。

考虑到原始数据的样本错配和指标异常,本文采取了进一步样本筛选。参照谢千里等(2008)[63]、Bai et al.(2009)[64]、聂辉华等(2012)[65]、Gulen & Ion(2016)[66]、纪洋等(2018)[67]等的研究,筛选标准包括:资本或产值类指标缺失或小于0;从业人数小于8;销售额低于500万元;总资产与流动资产或固定资产净额不匹配;累计折旧小于当期折旧;利润率低于1%或高于99%;固定资产净额、工业总产值、从业人数和实收资本等指标位于前后1%分位。同时考虑到数据库中2010年数据存在大量缺失值和异常值,本文对其进行了整体剔除。

鉴于所有制因素可能会干扰企业生产经营决策,本文还对样本企业进行了所有制归集,区分标准为:(1)国有资本占比超过50%的企业归为国有企业;(2)私人资本占比超过50%的企业归为私营企业;(3)港澳台资本和其他外商资本占比之和超过25%的归为外资企业(路江涌,2008)[68];(4)其他所有无法通过资本金占比来加以区分的企业统一归为其他企业。

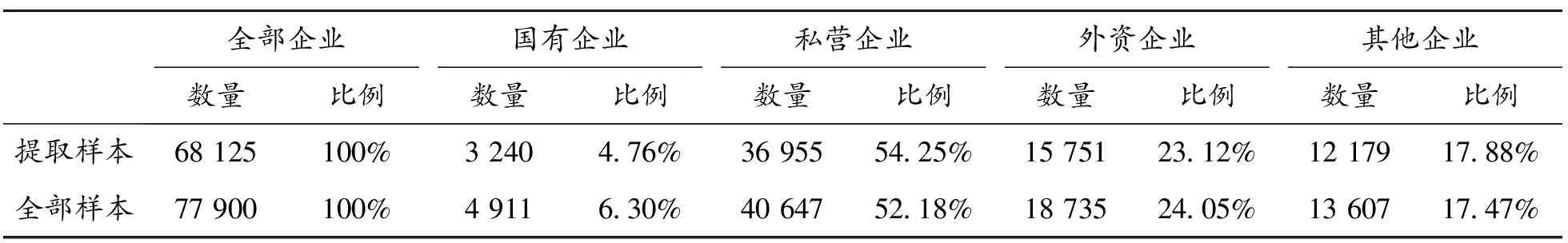

通过上述数据筛选,本文提取的样本情况如下:

(1)钢铁行业。原始数据样本共77 900 家,提取的有效样本为68 125 家,占比 87.5%。且提取样本的所有制结构与原始数据样本基本一致,未破坏原始数据的抽样原则和统计特性。

表1 钢铁行业的原始数据和样本提取信息

(2)煤炭行业。原始数据样本共49 890家,提取的有效样本为46 752家,占比93.7%。所有制分布结构与原始数据基本一致,保持了构建工业企业数据库时所选样本企业的代表性。

表2 煤炭行业的原始数据和样本提取信息

(3)水泥行业。原始数据样本合计68 718家,提取的有效样本数量为65 126家,占比94.7%。所有制结构分布和原始样本基本保持一致,样本提取未破坏原始数据统计性质。

表3 水泥行业的原始数据和样本提取信息

依据模型推导,产能利用率测算需掌握可变成本VC、产出水平Y、固定资本存量K、劳动价格Pl、中间投入价格指数Ps、资本租赁价格r、技术水平T等指标数值,然后通过参数估计推导企业潜在产出水平,最后用实际产出除以该潜在产出可得对应企业产能利用率的近似值。

本文对上述部分变量近似赋值如下:可变成本VC=“本年应付工资总额”(1)用《中国统计年鉴》报告的制造业劳动力年人均工资与企业从业人数之积替代企业工资总额。+“中间投入合计”(2)2008—2013年的中间投入数据缺失。基于对1998—2007年的历史数据,钢铁行业的中间投入比例(中间投入/工业总产值)维持在0.74~0.83,煤炭行业在0.4~0.8,水泥维持在0.6~0.8,且都呈现出较为明显的线性趋势,因此运用趋势外推法对2008—2013年的中间投入比例进行了外推进而计算出对应企业中间投入数据的近似估计值。,总产出Y(3)由于部分样本缺失工业增加值指标,采用刘小玄和李双杰(2008)的估算公式进行推演,即工业增加值=产品销售额-期初存货+期末存货-中间投入合计+增值税。=工业增加值,资本K=固定资产净值年平均余额。再依据Jorgenson(2002)[69]的研究,用下式表征企业的资本租赁价格r:

(11)

另外,依据《中国统计年鉴》:劳动价格Pl=行业劳动力年人均工资(4)来自《中国统计年鉴》,并换算成以1998年为基期的定比价值指数。,中间投入价格指数Ps=行业生产资料购进价格指数(5)来自《中国价格统计年鉴》,其中钢铁行业的中间投入价格采用黑色金属材料类购进价格指数表示;煤炭行业采用燃料、动力类购进价格指数;水泥行业采用建筑材料及非金属类购进价格指数表示,并折算成了以1998年为基期的定比价格指数。,并用时间变量表示技术水平T。

五、参数估计与测算

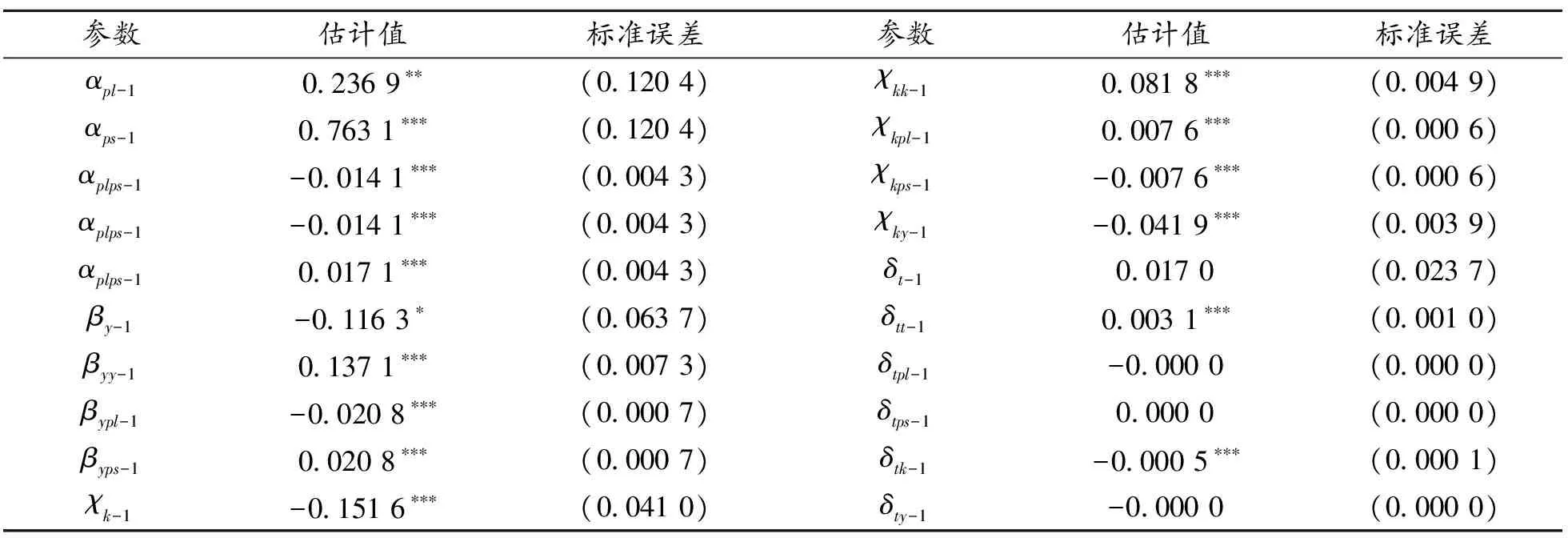

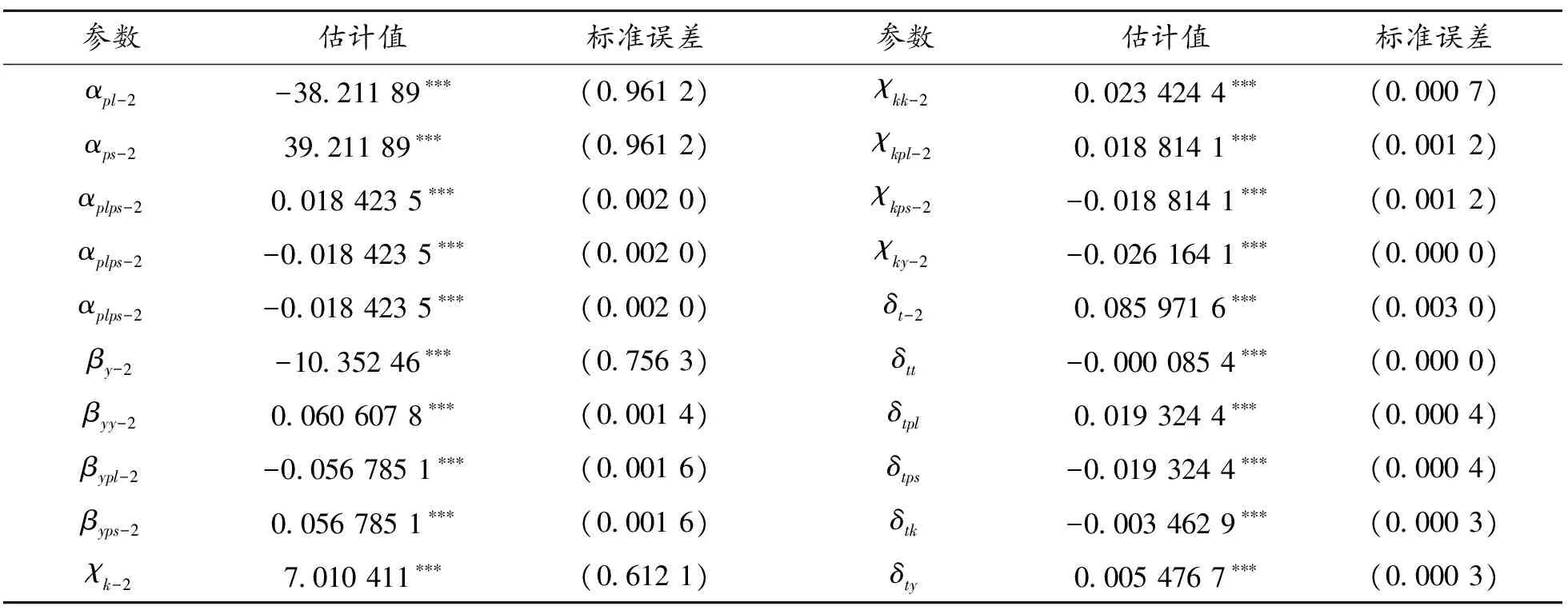

综合前述模型设定、样本选取和指标赋值,继而进行参数估计。考虑到式(2)是式(1)的参数约束条件,式(3)依据谢波德引理及最大化条件由式(1)推导而来,该方程组存在“跨方程参数约束”,多方程系统估计方法相对单一方程OLS更为有效;同时考虑到公式(1)—(3)的扰动项可能相关,这里采用似不相关回归法(SUR)进行可变成本方程的参数估计。

表4—6依次提供了钢铁、煤炭、水泥行业成本函数的参数估计结果:

表4 钢铁行业超越对数成本函数模型的参数估计:似不相关回归(1998—2013)

表5 煤炭行业超越对数成本函数模型的参数估计:似不相关回归(1998—2013)

表6 水泥行业超越对数成本函数模型的参数估计:似不相关回归(1998—2013)

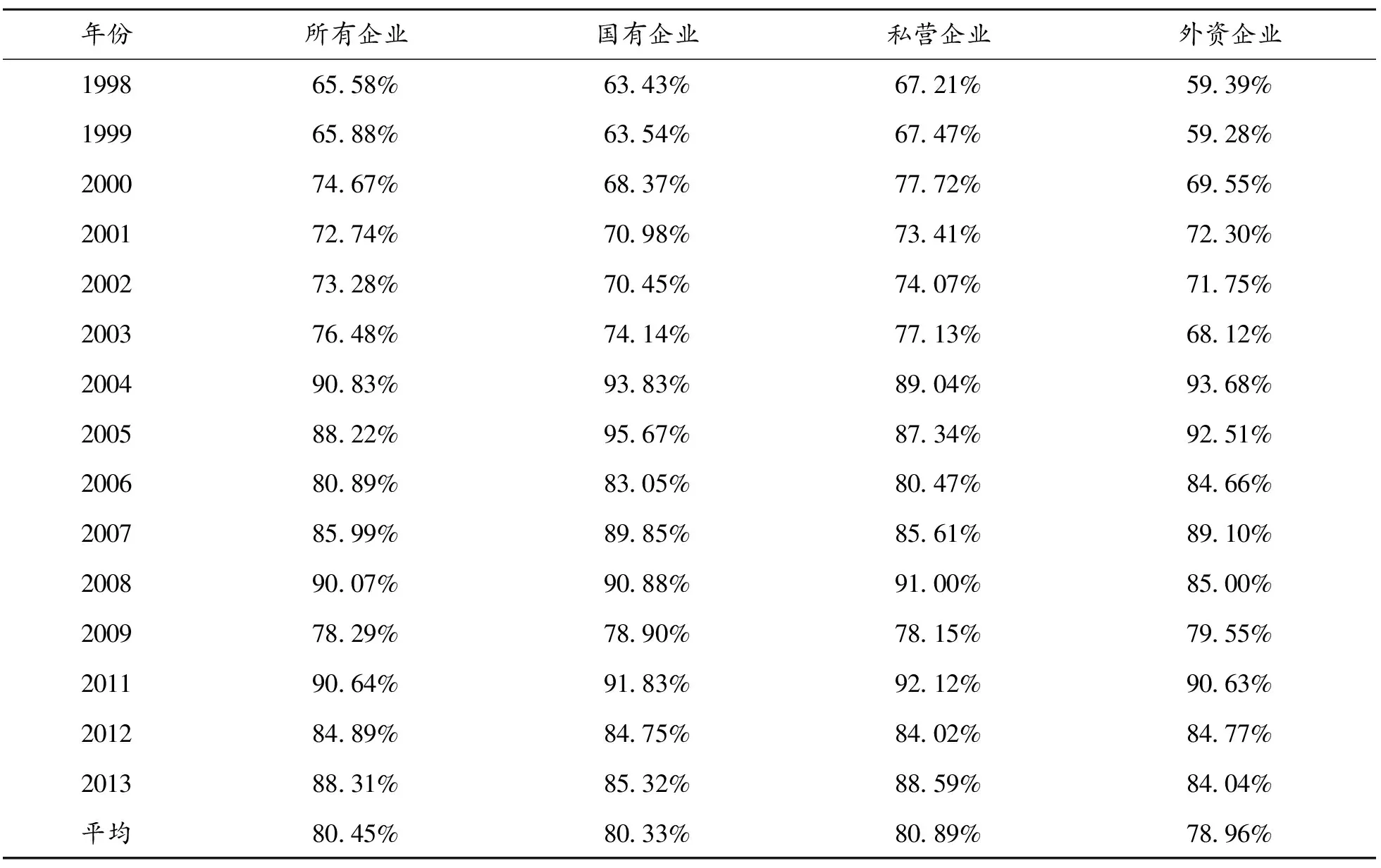

将表4—6的参数估计值代入公式(7)—(9),并考虑最终方程同时包含总产出及其对数值,采用迭代技术测算出既定资本存量下短期成本曲线和长期平均成本曲线切点处对应的潜在产出水平;然后用同时期企业实际产出比潜在产出水平即可得出当期的产能利用率估算值。考虑到样本企业规模差异,这里以总产值为权重测算了分行业总体和行业内不同所有制企业产能利用率的加权平均值,汇报结果见表7、表8、表9:

表7 钢铁行业的产能利用率变化:加权平均值(1998—2013)

表8 煤炭行业的产能利用率变化:加权平均值(1998—2013)

表9 水泥行业的产能利用率变化:加权平均值(1998—2013)

六、结果与讨论

综合上述参数估计和分行业产能利用率测算结果,本文对钢铁、煤炭和水泥3个重工业部门产能过剩演变的历史脉络和结构特征做如下梳理:

(一)钢铁行业产能过剩的周期演变

钢铁行业产能利用率呈现明显的两阶段变化:1998—2004年,受益于同期中国经济的重工业化提速,行业产能利用水平稳步提升;再叠加地产和出口需求扩张及企业产能扩张的时滞,同期钢铁行业的整体产能利用率水平提升明显,产能格局也处于良性区间;2004年后,钢铁行业的产能利用率水平趋于回落,这印证了林毅夫等(2007[7],2010[8])关于投资“潮涌”的表述,即在“后发优势”和“赶超战略”叠加作用下,社会共识驱动资金和企业大量涌入某个需求前景良好的行业,引发产能过度扩张。实际上,同期政府政策也开始转向治理产能过剩,《关于制止钢铁电解铝水泥行业盲目投资若干意见的通知》(2003)、《关于调整部分行业固定资产投资项目资本金比例的通知》(2004)、《钢铁产业发展政策》(2005)先后出台。虽然2008年国际金融危机与四万亿投资刺激形成了短暂干扰,但并未扭转钢铁行业的产能过剩格局和产能利用率下降趋势。

图1 钢铁行业产能利用率与宏观经济增速的比较

图2 钢铁行业产能利用率和宏观景气指数的比较

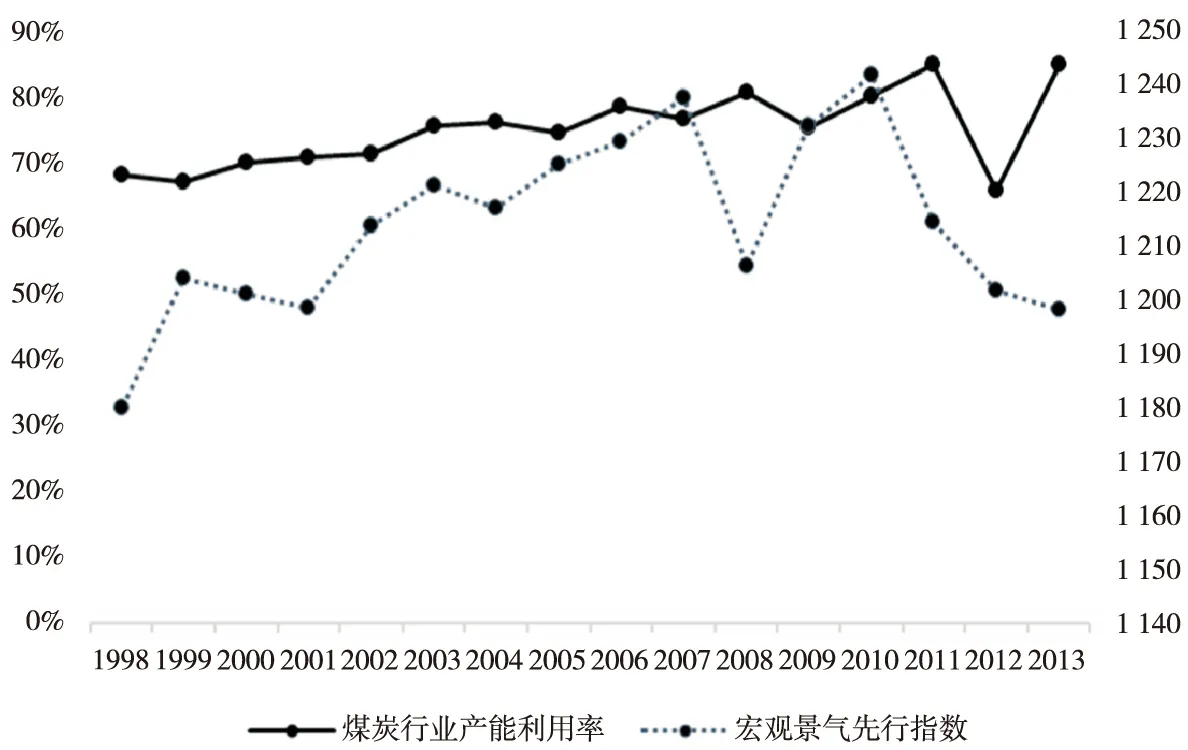

(二)煤炭行业产能过剩的周期演变

煤炭行业的产能利用率演变不同于钢铁行业。首先,煤炭行业产能利用水平显著高于钢铁行业,且因为中小煤矿关停并转等原因,呈现稳中有升势头;其次,煤炭行业产能利用率变化较少受宏观周期因素影响,除2012年因国际、国内双重因素打压导致大幅调整,多数时间均保持稳定;最后,煤炭行业产能利用率的波动性2008年后有所提升,且其产能利用率下滑相对滞后于宏观周期波动,这主要归因于煤炭作为资源品固有的晚周期属性。在经济周期的传导过程中,上游资源品行业因为供给调整周期较长,其价格和景气度反应往往落后于其他工业部门。实际上,也正是因为这种上游资源品属性,使其较少受到“投资潮涌”和经济波动等因素干扰,而且伴随持续的行业整顿和重组,产能过剩问题反而逐步得到缓解,供给侧改革任务也明显弱于钢铁行业。

(三)水泥行业产能过剩的周期演变

水泥行业天生具有高周期敏感度。一方面,水泥单价更低,运输半径更小,产能调整的区域差异更大;另一方面,水泥行业库存较低,基本遵循以需定产原则,因此对终端需求变化反应更为迅速,统计数据较好地揭示了这一特点。水泥行业的产能利用率与宏观周期波动具有较强一致性,既没有出现类似钢铁行业的持续上升或持续下跌,也不具备类似煤炭行业的强稳定性和抗周期性。值得关注的是2008年,国际金融危机引发的经济下挫并未引发水泥行业的产能利用率下滑,主要原因是当年迅速推出的四万亿投资刺激,以及水泥行业本身所具有的低库存属性导致的高投资敏感性。2008年后,虽然宏观经济增速震荡下行,但水泥行业产能利用率却保持震荡回升态势,这既源于地产和基建在中国经济维稳过程中的轮番发力,也与水泥行业格局的优化有关。实际上,伴随水泥企业估值下降,托宾Q值变化导致横向并购逐步替代新建产能,海螺等龙头企业对中小水泥企业的整合间接推动了水泥行业产能格局优化,降低了行业性产能过剩压力。

图3 煤炭行业产能利用率与宏观经济增速的比较

图4 煤炭行业产能利用率和宏观景气指数的比较

(四)不同行业产能过剩演变的比较

比较钢铁、煤炭、水泥3个行业:绝对值维度,1998—2013年钢铁行业的产能利用水平先升后降,煤炭和水泥行业的产能利用水平则震荡盘升,钢铁行业逐步从3个行业中产能利用率最高的部门沦为产能利用率最低部门,并面临最重的去产能和供给侧改革压力。波动性维度,1998—2013年钢铁行业的产能利用率变化呈现明显的趋势依赖,说明受制于较高的沉没成本以及产业链中游的行业局限,钢铁行业对终端需求变化的适应性较弱,且在经济大幅波动时(如2008年)会表现出明显的脆弱性;2008年后,煤炭行业产能利用率的波动性逐步放大,这主要源于煤炭行业的上游资源品属性,全球大宗商品的金融属性增强及波动性加剧,对国内煤炭企业产能利用率产生了显著冲击。水泥行业的产能利用率变化呈现更强的周期波动性,这源于其特殊的产业属性,2008年后的投资依赖和行业并购部分降低了其周期敏感度。总体而言,煤炭行业因为受制于国际大宗商品价格周期,供给侧改革的核心在于供给优化;水泥行业因为存在市场化并购机制,供给侧改革任务可更多依赖市场力量完成;钢铁行业因为受到重资本投入和产业链中游的双重困扰,其供给侧改革只能更多借助于行政力量的指导和干预。

图5 水泥行业产能利用率与宏观经济增速的比较

图6 水泥行业产能利用率和宏观景气指数的比较

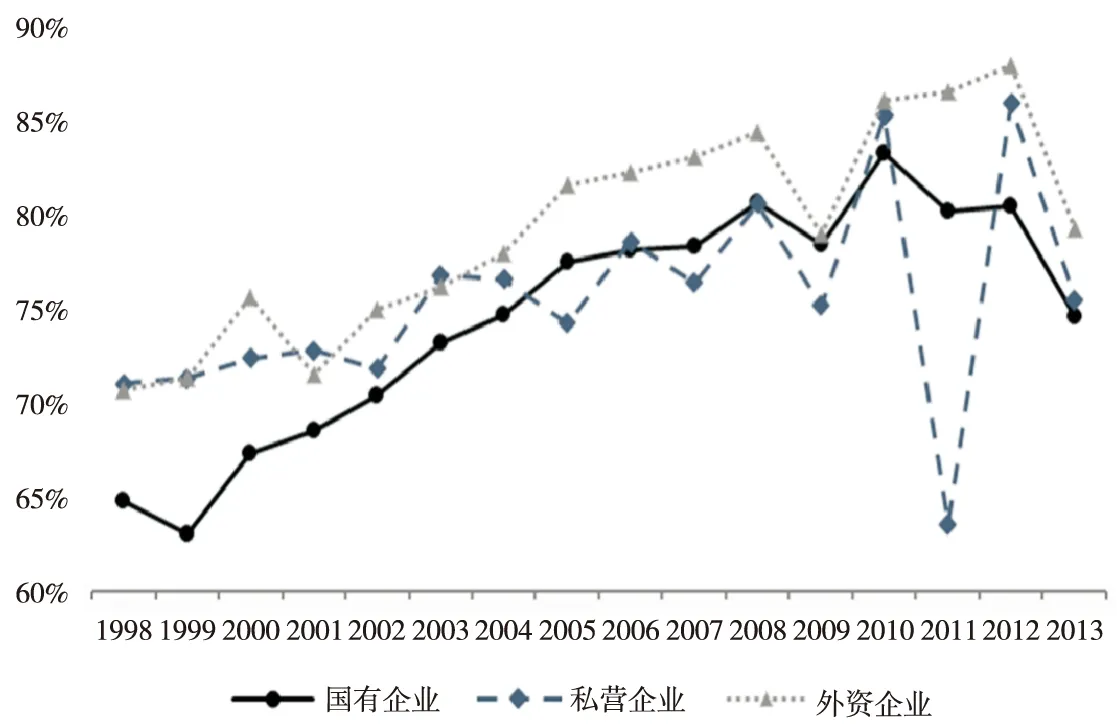

(五)不同所有制企业的产能过剩比较

钢铁、煤炭和水泥3个行业内部不同所有制企业产能利用率变化均存在明显两阶段划分:1998—2004年,国有企业产能利用率都经历了显著爬升,且相对于私营和外资企业的产能利用率差距不断缩小,这与同时期的需求扩张以及国有企业市场化改革联系密切。但从2004年开始,3个行业国有企业的产能利用率提升都开始遭遇瓶颈,这反映出3个行业都受到了“投资潮涌”的拖累。尤其是2008年后,钢铁和煤炭行业国有企业的产能利用率水平与私营和外资企业的差距被重新拉大,而水泥行业国有企业的产能利用率水平开始与私营和外资企业趋同。2008年经济大幅下滑时,不同所有制企业的产能利用率波动值得重点关注,无论是煤炭、钢铁还是水泥行业,2008年国有企业产能利用率下滑的幅度都显著小于私营和外资企业,考虑到这3个行业国有企业的平均规模更大,再联系当前内部经济转型和外部贸易摩擦的特殊背景,说明对传统重工业部门而言,以国有企业为基础进行适当的产业整合和并购重组实则有助于提升行业整体的抗风险能力。

图7 钢铁、煤炭、水泥行业产能利用率比较

图8 钢铁行业产能利用率的不同所有制比较

图9 煤炭行业产能利用率的不同所有制比较

图10 水泥行业产能利用率的不同所有制比较

七、结论与展望

本文通过对钢铁、煤炭、水泥3个典型重工业部门产能利用率的统一估计和测算,对3个行业产能过剩演变的历史周期、行业特征和所有制区分进行了具体的统计描述和比较分析。

分析结果显示,钢铁行业受经济赶超和“投资潮涌”的影响最大,其产能利用率呈现1998—2004年持续上行和2004年后震荡回落的两阶段划分,并最终爆发严重的产能过剩。相对而言,煤炭行业产能利用率演变呈现上游资源品特征,其产能利用率虽在2008年后受国际大宗商品价格变化影响而波动放大,但在1998—2013年的较长周期内均呈现逐步抬升格局,反映出最终需求的稳定增加及中小煤矿的“关停并转”对行业产能格局的改善作用。水泥行业的产能利用率呈现高周期敏感性,这源于其较低库存和运输半径受限的行业特性,但趋势上受益于中国经济增长对地产和基建的依赖,以及托宾Q变化引发的行业并购倾向,行业产能格局逐步改善,但是2004年后的产能利用率波动有所放大。

基于前文对产能过剩成因的讨论,结合近年来我国“去产能”产业调整政策,本文形成以下对我国重工业部门去产能的几点启示:

(一)不同产业间去产能的精准施策

1.行业维度。钢铁行业面临着最艰巨的去产能任务,而且因地处产业链中游,固定资产过重,其供给侧改革任务很难单纯通过市场化手段完成,而必须借助政府主导的并购和强制退出等行政手段。对于煤炭行业,因为终端需求较稳定,且上游资源品属性明显,其供给侧改革的核心在于供给优化,即通过横向产业整合或是纵向产业链组合来平滑价格波动和国际大宗商品价格周期扰动。对于水泥行业,因为其本身的低库存和地域性,以及基于托宾Q值变化在产能并购或新建产能间切换的市场化产能调节机制,其供给侧改革更多依赖市场自发调节。

2.所有制维度。3个行业内不同所有制企业的产能利用率差距都存在明显的两阶段区分,即1998—2004年间逐步收敛,2004年尤其是2008年之后重新放大,与前面的行业整体数据相印证,说明在行业供需格局较好的背景下,适时推进国有企业市场化改革可以产生显著的正效应。再对比2008年国际金融危机时国有企业呈现的相对稳定性,在当前内部经济转型和外部贸易摩擦的挑战下,供给侧改革不能简单的依赖国有企业改革或者市场化力量,而必须根据不同行业的特质差异在市场调节、供给优化、产业整合之间选择合适的方式方法。

(二)发挥政府在去产能过程中的积极作用

中国重工业部门产能过剩的原因,归根到底是政府宏观调控的结果。中央政府对地方政府以GDP为核心的政绩考核体系,导致地方政府为了追求更高的GDP目标,在过去一段时间内大力发展重工业部门。当重工业部门出现产能过剩后,政府在去产能的过程中,一旦遇到经济增长下行压力,又会重新发展产能过剩行业,导致去产能不彻底,陷入恶性循环。因此,中央和地方政府在去产能过程中要进一步转变经济发展方式和明确经济发展目标:第一,从追求经济速度发展转变为追求质量发展,不能以GDP增长速度作为考核地方政府的单一指标。第二,统筹各地方政府去产能任务,因势利导,对于经济底子薄、去产能任务重的地区要制定一定激励政策。对不同地区完成去产能任务的企业进行优化整合,提升行业整体抗风险能力。第三,减少政府对市场的行政干预,激发市场主体活力。不同行业去产能的目标和任务不同,采取方式不同,不管是中央政府,还是地方政府,都应减少对市场的过度行政干预。一旦行政干预过多,会导致市场调节失灵。特别是政府以投资驱动为代表的非市场因素介入去产能过程中时,会进一步削弱市场需求对产能过剩的调节作用,导致原本产能过剩行业继续无序生长,产能利用率降低,引起更多地产能过剩。本文分析得出,中国重工业部门产能格局的最优点大致出现在2004年,之后行业投资爆发驱动的供给增加削弱了需求扩张效果,导致多数企业的产能利用率并未得到同步改善,像钢铁这种弱势行业甚至陷入了产能过剩的泥沼。

(三)坚持创新驱动发展,持续推进供给侧结构性改革

要从根本上解决产能过剩问题,第一,要坚持创新驱动发展战略,积极发展布局新兴产业,优化产业结构,创造新的经济增长点。例如近年的人工智能、智能制造、新能源技术等行业,弥补了去产能过程中造成的经济发展空白。但是,在新一轮产业布局时,应尊重市场发展规律,避免过度调控造成新一轮的产能过剩。第二,要持续推进供给侧结构性改革。煤炭、水泥、钢铁等重工业部门的发展得益于改革开放以来中国高速的工业化、城镇化进程,当工业化、城镇化达到一定程度时,市场对重工业的需求会产生变化。因此,要做好过剩产业发展的轨迹管理,不能因为部分行业短期利润上浮、产业利用率上升、需求上升而重蹈覆辙,造成更大程度的产能过剩。