从封闭到开放:现代城市语境下的“新集体”院子

——以西村大院为例

■ YE Jiaxing

1 概述

西村大院位于四川成都,是由建筑师刘家琨设计的一个集运动休闲、文化艺术、时尚创意于一体的本土化生活集群空间,以“当代手法、历史记忆”为建筑理念,融合现代生活与集体记忆,体现出成都的地域文化特色[1]。西村大院处于高密度的住宅环境中,其内部尺度巨大的院落成为了周边居民的日常公共活动场所,建筑师刘家琨形象地将这带有集中性与凝聚感的院落比喻为“盆地”与“火锅”,直观地反映出西村大院作为一个可吸纳纷繁交往活动的社会空间容器,在不同群体的参与下,能够自发生成带有地域色彩的市井氛围(图1)。

在中国过去的传统建筑类型中,围合式院落往往带有明显的内向性与封闭性,比如祠堂、会馆、书院等,它们是作为活动空间服务于熟人社会中的集体生活;而在城市语境中,西村大院虽以尺度巨大的体量三面围合出内向性的院落,但院落在底层向各个方向渗透,且剩余的一面用连续的立体跑道打破围合式院落的封闭感,以开放的姿态成为城市公共生活的一部分。

图1 西村大院鸟瞰图(图片来源:家琨建筑设计事务所)

2 熟人社会语境下的集体空间——院落

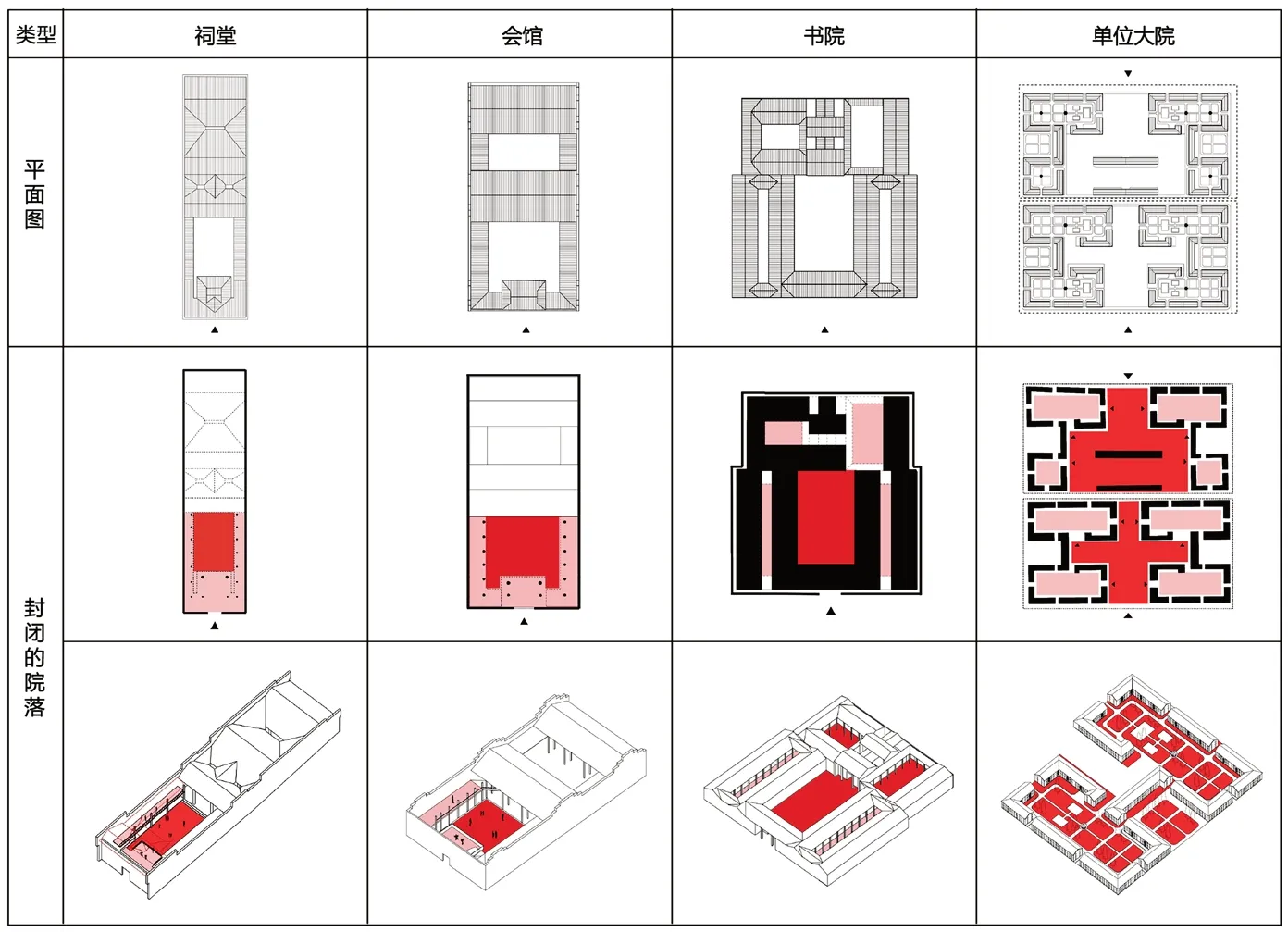

中国古代的传统院落由四周连续的墙围合而成,严密而封闭,内向且带有领域感。传统的四合院是受儒家思想影响下的家庭单元,院落服务于内部的家庭集体,且院落嵌套着院落,形成圈层布局,构成了中国古代传统城市的基本特征。这种封闭院落形式同样也体现在祠堂、会馆、书院等中国传统建筑类型中。20 世纪50 年代开始出现的单位大院,同样以四周围合的院墙围合出内向型院落,只是在城市环境映衬下,其院墙范围更大,往往占据了整个街阔(图2)。

2.1 古代传统建筑中的“集体院子”——会馆、书院、祠堂

会馆是明清时期都市中由商业、手工业“行会”或外地移民集资兴建的一种公共活动场所,只为特定的人群提供服务,作为一个空间场所来承载社会组织关系[2]。以湖广会馆为例,它出现于明清时期的“湖广填四川”移民运动,是集祭祀、戏台、茶室等功能于一体的多功能活动场所,同时作为精神寄托来联系同乡人,从而产生群体的凝聚力[3]。会馆中的第一进院落是公共娱乐场所,由戏台、厢房、看厅等房间围合而成,是平日里的主要活动空间。

书院是另一种容纳集体生活的空间载体,它是中国古代的教育机构,往往以建筑组团的形式出现,内部功能包括讲学区、祭祀区、藏书区与生活区[4];在平面组织上,也体现出明显的轴线秩序与院落特征,这些由院墙围合出的院落,则是师生们集体生活的日常活动空间。

在中国现代农村语境中,集体作为社会主义实践的产物,一般是指农村人民公社时期的组织形式;但同时,集体作为一种归属与价值体系,也是基于对传统村落组织的传承[5]。中国南方传统村落大多属于以某一姓氏为主的家族血缘型聚落,传统村落的“集体”则是由祠堂为核心、宗族血缘为纽带构建而成的熟人社会。祠堂作为血缘型聚落的精神中心与活动中心,为村民的集体生活提供活动场所。院落是祠堂中最主要的活动空间,传统村落祠堂的规模形制大小各异,关联到祠堂内部的院落空间大小及其所承载的活动类型。祠堂的第一进院落,通常其尺度相对较大,是村民们看戏娱乐、宴请集会、婚丧嫁娶仪式的场所。此外,在一些规模较大的祠堂中,会在院落的两侧设置敞廊来观戏,在垂直高度上丰富院落空间的活动层次。

2.2 新中国成立初期的“集体院子”——单位大院

20 世纪的集居住宅中,“周边街坊式”布局的单位大院作为一种受西方影响的住宅类型,其院子不再为一个家庭所独有,而是作为公共空间来建立新的邻里关系。单位是中国社会主义工作场所及其包括的一系列实践活动的总称,单位大院是新中国成立后体现集体主义意识的一种空间载体,一定程度上反映了特定时期的城市形态,是城市中最基本的社会与空间单元[6]。大院是单位在空间形式上的直观反映,围合式的院落空间组织了单位内的居住和生活设施,使得单位大院在空间形式上带有强烈的内向性与封闭感;且内部功能多样,可满足各方面城市生活的需求,包括居住、商业、教育、运动与医疗,等等。

图2 中国传统建筑类型中的封闭性院落

单位大院以“生产—生活”为纽带,将来自天南地北的人们聚合成一个集体[7]。大院内的居民工作性质相近且交往频繁,构建出不同于传统村落中基于宗族血缘的熟人社会,这个以集体院落为基础构成的集居环境,能为其成员带来归属感与认同感。院落作为单位大院内集体生活的空间载体,也体现出空间的封闭性与活动的丰富性。一方面,大院的院落作为公共空间仅服务于内部,对外则以封闭的院墙或厚实的体量隔绝城市街道,体现出其封闭内向的一面;另一方面,院落通过公共空间的最大化来构建集体生活的日常性,它成为大院内居民日常生活的“舞台”,晾晒、休闲、运动等日常社交活动都在内向型的院落中上演,大大提升了大院内良好的交往氛围。

武汉青山区的“红房子”是“一五”计划时期用于安置武汉钢铁厂的员工及其家属的住宿区,常被称之为“红钢城”[8]。1955 年建造的八街坊和九街坊,其建筑规划学习前苏联,采用“周边街坊式”布局,若干居住单元围绕着次级院落围合成小组团;小组团之间再围合出更大尺度的院落作为主要的入口空间,最终在街坊内形成大大小小层次丰富的院落。红钢城在组织结构上延续中国传统建筑中的轴线手法,是欧洲“周边街坊式”布局与中国传统建筑对称秩序的结合,在平面肌理上呈现出“双喜”字样(图2)。街坊中建筑的沿街界面对外封闭,意在通过墙体塑造一个私密、安全的内部环境;建筑入户口均朝着内院布置,住户需先进入院落才能进入建筑内部。

3 城市语境下的“新集体”院子——西村大院

西村大院借鉴计划经济时代单位集体居住大院的空间原型,但功能上有别于单位大院,它融商业、餐饮、文教、休闲、运动等业态于一体,却不包括居住功能。如果说祠堂与单位大院中的院落,是承载特定“小共同体”日常生活的集体院子,那么西村大院则是面向城市大众的、具有城市性与现代性的“新集体”院子[9]。

3.1 开放与渗透——“新集体”院子的生活化表达

西村大院东西长237 m,南北宽178 m,院子四面围合,使其自身形成一个完整的街坊(图3),从院子的尺度及其与城市的关系上来看,容易让人联想起塞达尔规划下的巴塞罗那街区。相比之下,巴塞罗那城市中一个街区单元(block)是113 m 见方的正方形[10](图4)。

图3 西村大院俯视图(图片来源:家琨建筑设计事务所)

在塞达尔的早期规划设想中,一个街区单元并非四面围合,而是呈现出三面围合或者双面围合的形制,这使得内院与城市的关系更具有渗透感,街区在组合关系上也更为丰富且饱有层次。这种设想与西村大院有着异曲同工之处,西村大院三面以厚实的体量来限定内院边界,北端出于保留老游泳馆的考虑,在游泳馆与城市道路之间用交叉上升的连续坡道形成建筑界面,从而以“线条”来打破其他三个界面的体量感。在建筑底层的四个方向,皆有入口可以进入内部的庭院(图5)。

西村大院以巨型的体量宣示着自身的存在,它是一个围合性强烈的城市巨构,但得益于其自身功能的商业化与多元化,建筑师将建筑立面处理得更生活化与渗透化。建筑商业部分各向内外出挑3 m 以形成内外廊环绕,内廊为各商户服务,外廊则构成使用者的交通动线,内外廊之间彼此渗透,使得人们在不同楼层上皆可以体验到内院与外街道的场景(图6)。由于内外廊的存在,商户们有了处理商店面向大院与城市街道两个界面的权利,从而形成了当下市井化立面的拼贴表达。商户们的店面装饰在横向水平的线条构图限制下自由化表达;同时,由于立面材料及做法呈现出粗野的特性,使得西村大院在空间气质上有着“未完成感”与时间的模糊感,并与道路对面老旧居住小区的市井化界面形成良性的互动(图7)。建筑连续巨大的体量在这里并不会给人带来空间体验感上的压迫,反而因其世俗化的沿街立面表达,使大院成为一个独特的立体街市。

图4 西村大院与巴塞罗那街区单元尺度对比

图5 西村大院地面层通往内部庭院的通路

图6 西村大院的沿内庭院立面

图7 西村大院的沿街立面(图片来源:家琨建筑设计事务所)

3.2 交往与活动——立体化的公共空间

西村大院就如同一个微缩版的小城市,魅力在于其内部多样化和立体化的公共空间,并借此组织出丰富的活动事件,进而激发场所的内在吸引力。院落在底层划分出若干尺度更为亲和的庭院,位于二层的空中廊道环绕中心的足球场一圈,形成半围合形态;当平日里有足球比赛或者足球训练时,西村大院则变成了社区中的“体育场”,二层廊道沿着体育场的边缘站满了好奇的“观众”。廊道同时扮演着大院中的跑道与看台的角色。此外,在足球场的外圈,有供人停留休息的“慈竹林”,结合水池的“粉单竹院”等不同大小尺度的庭院,作为喝茶聊天的休闲空间。

在垂直高度上,连续的坡道为西村大院带来了一条独特的“游走路径”,打破了大院体量的僵硬感,增加了公共空间的动态性与体验的趣味性(图8)。坡道是大院北端界面的形式语言,串联起大院内的各个活动节点,它从地面开始交叉上升,在二层层高处向大院内部延伸,形成足球场四周的空中游廊,并与三个方向的室内商业空间相接,最后延伸到屋顶上形成一条完整的屋面环线。在这条立体的动态路径上,人们可以散步、跑步、观光与休息,满足了交通性与停留性,同时,又增加了相遇交往的可能性(图9)。

西村大院以“大院”作为空间媒介,以“游走路径”为主线,编织出立体化、多样化的公共空间,在大尺度的内院中做切分,并用“廊、院、亭”等建筑语言来丰富公共空间的层次感与可读性。如果将大院的底层视作公共活动的舞台,那么在半空中围合的廊道与三面商业空间的阳台就是观众的看台,人们在院落的空间框架下成为彼此之间的观众。

图8 西村大院的底层院落与上方的“游走路径”

图9 “游走路径”上的交往活动

3.3 场所与场景——集体记忆的再现

场所包含空间要素与情感要素两个方面,涉及到发生于场地上的行为与事件,更关注人的日常活动与情感寄托,其独特性在于能反映特定环境下的地域背景与文化属性。挪威建筑理论家诺伯舒兹指出,场所精神包含对场所的方向感和认同感[11]。他引用海德格尔“定居”的概念,认为获得场所精神的关键在于人们在环境中找到方向并自我认同,将身体与精神同时融于场所,这样才能获得场所的归属感,即所谓的场所精神。社会学家哈布瓦赫最早提出的“集体记忆”概念,指的是具有一个特定文化内聚性和同一性的群体对自己过去的共同记忆,它能够增强组织的凝聚力和组织成员的归属感[12]。因此,在城市空间的塑造中,建筑师可通过对集体记忆的重构与再现来打造一个具有文化感知力的场所,并通过场景来表达场所精神。

西村大院对集体记忆的唤醒方式主要有以下两方面。

(1)构建“大院”这一具有特定文化性的建筑语言,将曾经内向封闭、服务于小群体的院落空间向城市开放,在继承中国传统空间原型的同时,打造多元化的现代城市生活,形成一个具有活力的社区活动场所。院落景观在场所营造上也吸纳了成都的地域文化,通过“满院竹”的景观设计来演绎城市中的“竹林舞台”,竹子作为中国西南地区的“植物名片”,能为庭院空间带来更强的亲和感与地域感(图10)。

(2)西村大院内的活动场景映射出具有地域特色的城市文化,院落内的露天电影、吃火锅、品茶等生活化场景完美呈现出成都城市印象中的慢节奏感和安逸感;通过引发并重构体验者们对城市生活及文化的集体记忆,激活人们对于场所的归属感。

图10 竹林庭院中的休憩活动

4 结语

院落的演变折射出从封闭性社会交往模式向开放性社会交往模式的变革。西村大院在2016 年获得了“WA中国建筑奖”,评委对它的评价是“在纪念性与丰富性,超尺度与活力感,乌托邦与小确幸之间取得很好平衡”[13]。西村大院的院落特色体现在空间特征、公共活动与精神文化三个层面。首先,它的空间语言继承于计划经济时期的集居大院,在塑造出一个饱含凝聚力与集体感的院落空间的同时,渗透于城市环境,使其成为一个开放而具有活力的公共场所。其次,西村大院作为新型的城市活动容器,吸纳了大量现代生活要素并激活更多交往的可能性,底层的庭院是一个具有城市生活魅力的“公共舞台”,立体化的廊道与跑道则是“看台”,它们共同上演着丰富的日常活动场景。最后,西村大院是构建在以市井生活为背景的集体记忆之上。中国传统建筑类型中的集体院子是熟人社会环境中归属感的空间载体;而在当下的现代城市语境中,以西村大院为典型的院落空间,则是一个以城市大众的集体记忆为依托,引发城市文化认同感与地域归属感的场所。