臆象·脉象

皮道坚

一

《废墟》李纲影像装置尺寸可变2013 年

立足本土、关注当下。以艺术史为坐标,追踪与记载近期的展览,呈现鲜活的艺术、展现艺术家独立的思想与创造,同时使读者有强烈的在场感。

20世纪末,本尼迪克·安德森在其探讨“民族主义”的经典著作《想象的共同体——民族主义的起源与散布》中提出了一个基于平面媒体、时钟和日历所塑造出来的“想象的共同体”概念。随着经济、技术的全球化,这种“共同体想象”的空间通过电视、电影和互联网从民族国家的框架被过渡到整个世界。在这个过程中,信息和航运技术的发展所带来的时间与空间的双重压缩,重塑着人与过去和未来的关系,也赋予全球化和文化身份之间、网络与个体之间一种辩证的张力。

针对全球化所带来的这种时间和空间的双重压缩,社会学家罗兰·罗伯森提出“全球本地化”这一概念,试图将个体和集体经验放置于不同的空间和更新的时间性中,并通过现代经验来结合全球维度与地方维度。很显然,这一概念的前提必定是集体经验的重塑,同时这种重塑也取决于个体抉择和集体身份的辨证关系。

《荣耀世家》石磊纸本水墨230×480cm 2018 年

水墨艺术作为中华文化的符号和集体的审美经验,从上世纪九十年代起也开始在本土和全球文化的张力关系中被进行此种重新塑造。新世纪以来,从传统中国水墨画出发的当代水墨艺术已渐次成为一种相当国际化的当代艺术表达方式,如美国批评家詹姆斯·埃尔金斯所说:“这是一个艰难但美妙的成就。”由传统中国水墨画向当代水墨艺术的转型确实经历了艰难而漫长的历史行程。在这一艰难曲折的历史进程之中,粤、港、澳当代水墨艺术的探索实践始终走在前列,如上所述,“将个体和集体经验放置于不同的空间和更新的时间性中,并通过现代经验来结合全球维度与地方维度”,不断产生杰出的艺术家和里程碑式的优秀作品,每每对其它地区的当代水墨艺术发展起到引领或推动的作用。粤、港、澳当代水墨艺术以面貌各异的形态维系“水墨文化”這一“集体经验”的文脉,并推动这一“集体经验”的当代转换或重塑。此种转换或重塑主要围绕以下几个方面展开:

1. 在形式、材料和技法上延续传统水墨画的形式,但在内容上则直面当代社会、文化和艺术,通过对传统艺术语言表现范围的拓展,使之与当代生活产生关联。面对都市生活中消费主义及其文化符号的泛滥所带来的迷茫、困顿,采用隐喻、反讽等各种方式直抒胸臆;

《渡水》陈锦潮综合材料250×100cm 2020 年

2. 同样是采用传统水墨画的形式,但思考的则是传统绘画语言及其相关媒介的转换问题。通过对艺术语言内在形式要素、材料质地以及制作过程等方面的实验性变革,再续与传统水墨“意象”美学的文脉关系;

3. 在创作中放弃对传统媒材的使用,转而借用油画、装置、多媒体乃至行为等多种新兴的艺术媒介,但通过将水墨性、水墨精神与水墨方式植入原本与东方传统媒介异质性的艺术语言方式,以东方思维模式体现出典型的东方哲思与韵味。

4. 借鉴传统水墨画或其他东方传统媒材中某些与“水墨”有关的因素,尽管作品的艺术语言方式与创作理念,看似属于与东方传统没有太大关系甚至完全相悖的“西方”当代艺术作品,但体现出的却是一种深层次的东方精神内涵。

《遗忘之诗》李邦耀综合材料138×300cm 2020 年

以上四个方面的转换或重塑,令粤、港、澳当代水墨艺术获得了内涵的极大丰富与外延的不断拓展。无论从其内涵还是外延,都可看出现代经验对全球维度与地方维度的整合以及个体抉择和集体身份辩证关系的充分体现,是我们梳理粤、港、澳当代水墨艺术谱系的第一参照。

二

近二十年来粤、港、澳地区当代水墨艺术又有诸多方面的新进展,尤其是在表达直面都市化生活中的迷茫、困顿而生发的觉悟与智慧,以及由外向内的心灵与精神空间拓展方面特别引人瞩目。新时期以来,对当代水墨的关注一直是广东美术馆重要的研究方向,“臆象”展是第一个以大湾区作为区域性水墨研究样本的案例展,我们希望能在相关学术背景下,对湾区间当代水墨艺术彼此促进的脉络和未来发展的可能获得更加清晰的把握,展览以“臆象”为主题,意在凸显粤、港、澳大湾区当代水墨“自出胸臆”的艺术特质及其与传统水墨之“意象”美学的文脉关系。而作为方法的“谱系”则是为了观察、梳理近二十年来粤、港、澳三地当代水墨艺术的发展面貌,以进行阶段性的记录小结。

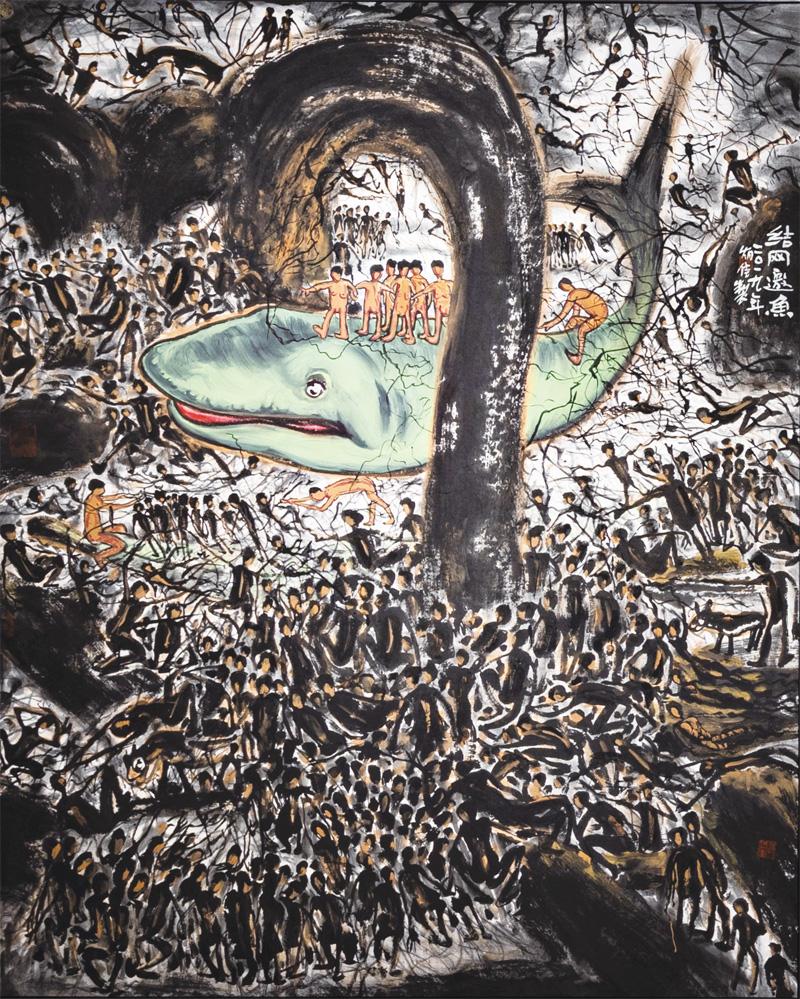

《结网邀鱼》陈炳佳纸本水墨180×145cm 2019-2020 年

艺术家作为日常生活中的个体,将其对日常生活的感知和态度通过“创作”融进以作品为载体的“文本”之中。作为“生活性”文本,艺术作品诉说着艺术家当下的生活境遇、个人情思与思想抉择的转变,并将此时代性的抉择转变转换为一种道德哲学融入思想史的演进行程之中。如思想史学者王汎森所言,思想作为生活的一种方式,与个体生命的意义、时代的进程和抉择都不无关系,但是在思想史的演进中却往往忽略了心灵世界的实存层面。在“思想是生活的一种方式”或“生活是思想的一种方式”这个大前提下,首先要考虑的是生活与思想/知识交织的现象。首先关心“文本”的“生活性”问题。显然,作为“文本”当代水墨艺术作品之“生活性”内容主要体现在其社会学叙事方面,因此,作品的“社会学叙事”便成为考察粤、港、澳当代水墨艺术谱系的第二个参照系。展览依据参展作品的社会学叙事内容及手法分为四大版块呈现:

1. 山高水长

《天蚕》刘子建纸本水墨190×800cm 2020 年(局部)

《美丽偶像》黄一瀚纸本水墨244×122cm 2018 年

“中国山水画有如西方十字架”(李泽厚语)山水是水墨文化的代表符号,此一部分作品多包含艺术家与传统的对话。“山高水长,物象万千,非有老笔,青壮可穷”(唐·李白《上阳台帖》),笔墨是传统中国水墨画创作的核心元素。在当代水墨的语境中,粤、港、澳当代水墨从未站在文化保守主义的立场坚持“水墨原教旨主义”,而是希望将完满纯粹之传统艺术语言推入当代语境以探索“全球本土化”的可能路径。面对全球化所带来的文化同质化倾向,艺术家们通过对传统笔墨元素的抽象化处理,表达某种超越寻常时空维度的生命体验;或以水墨精神为“体”,数码科技为“用”,在“今法”中表现“古韵”。通过此种奇异的组合凸显传统笔墨元素的精神,以表达超越时空的“宇宙心灵”。

《玩家》周湧纸本水墨122×190cm 2019 年

2. 臆象·意象

“臆象”者“自出胸臆”之谓也,强调与众不同的见解和旨趣。当代水墨艺术家面对商品社会带来的人性异化、消费主义和大众文化带来的困顿、迷茫以及社群主义带来的压力,从个体反思和社会介入两个层面释放当代水墨的能量,创造出人意表的当代“水墨新意象”。在全球化语境下水墨语言的现代性一直是反思的核心问题,艺术家们既担心传统法则对水墨语言创新的限制,又试图在语言的创新性探索之中维持水墨精神的文化认知和本体地位。他们更注重如何用创新性的艺术语言表达对社会问题的关注:或将悠然、写意的水墨语言融入进充满矛盾对立的城市生活之中,通过语言和图像之间的强烈反差营造出“随意轻松的幽默感,同时又有一种说不清楚的荒谬;或直接从旧报刊中抽取重要的国际事件和人物,以报上作画的形式回到更显丰富的昨日世界:或通过对观者的引导在废墟之中再造新境,以强调人类自身生存和自我拯救的能力。

3. 形上之思

《墨水城市》陈劭雄单频动画影像3 分02 秒2003 年

“形上之思”亦即“形而上之思”,与来自西方的“抽象”概念有一定可比性,却是地道的本土概念。如果我们将各种带有抽象意味的当代水墨艺术纳入“水墨形而上”的范畴,对现代和传统的反思就会将我们引入到新的自我构建之中。在此进程中,个体通过对集体身份的主动选择将各种文化产物融合到自我构建之中,艺术家并未破坏水墨的文化边界,而是通过对水墨文化内涵的拓展来延续水墨精神的生命力,将重构的重点放在水墨语言的开放性之上,其作品强调水墨在心灵表现上的开放性。在这一部分当代水墨艺术家看来,水墨是情感、思想、观念、媒介、精神和意义的综合体。他们或强调个体和日常经验对于开放性的贡献,利用文化符号的差异性来为传统媒材构建新的运用场景;或试图从“物”性出发来探索水、墨、纸等传统物质材料的精神性构建,通过对其文化属性的重置激活传统文化在当下的意义。

4. 自然之诗与殇

《疊构》梁巨廷水墨设色竹纸本179×49cm 2016年(局部)

《六柿图》梁铨色、墨、宣纸拼贴160×122cm 2019 年

“诗是无形画,画是有形诗”,诗与画相互渗透、情与景相互交融一直以来是水墨艺术所追求的最高境界。诗与画的融合体现中国传统思想特殊的复合性时空观,强调空间特征与时间流变的整体观,也强调时空序列与个体意识统一的意象观。自古以来的水墨艺术对于诗情、诗性和诗意都有一种辨析的热情和追求。宗炳在《画山水序》中将这种追求归于“神思”,用以强调对情致和意境的领略。当水墨画独特的时空观被置于“意境”的框架之中,诗性渗透到图像的形式结构之内时,我们也仿佛回到了“天地与我并生,而万物与我为一”的自然状态。在喧嚣的城市生活中,“当下主义”的虚伪怀旧将日常生活囚禁在消费符号的牢笼之中,对诗性生活的返归则将我们的日常生活从泛物质化的追求中解救出来,转向对田园情怀和隐逸精神的追寻。这种转向不仅跳脱了“当下主义”对消费“范式”的依赖,为日常生活提供心灵安顿的居所和优雅的精神风景;从更广泛的思想史、社会史角度来看,也重塑着社会与自然、当代与传统的关系。艺术家们将中国古典绘画传统中的“妙造自然”(唐·司空图《诗品》)转换为一种对有“趣味”的自然生活方式的追求。在全球化语境下的当代生活中,消费主义构建的社会景观将当代生活淹没在同质化商品符号的海市蜃楼里,而此种对于自然生活方式的追求则力图突破文化符号、文化身份的枷锁,将“共同体想象”引进无限的状态。

《角度———0°/90°/180°》林蓝纸本设色37×13.5cm×3 2018年

综上所述,粤、港、澳当代水墨的“臆象“性表达,自信、自由而开放,充满创造活力,不仅有浓郁的岭南地域文化特色,更是当下大湾区时代生活之脉搏的生动“脉象”。期望策展团队从思想史与社会学角度对参展作品的分析研究能为观众提供与以往不一样的进入当代水墨艺术的路径。

责任编辑 陈 俊