制作考古器物图,先检视自身

□甘创业

一、前言

考古器物绘图,是考古工作者离开发掘现场之后,能够直接感受、全面梳理出土材料的关键一环。20 世纪初期, 国内考古器物绘图主要借鉴西方,以写实为主。 至二三十年代,学界开始发力,基本奠定了绘图基础。 但直至90 年代以前,国内以器物绘图为专题的研究仍然很少[1-3],形式也不统一。1993 年,北京大学率先出版考古器物绘图的“指南”——《考古绘图》,学界才有了系统化的参考标准[4]。2012 年,国家文物局以此为基础,颁布中华人民共和国文物保护行业标准《田野考古制图》,对考古器物绘图做出进一步的完善[5]。 在此期间,相关讨论虽时有出现,但伴随近些年科技手段的迅速发展,研究已总体转向数字绘图的应用与介绍[6-9]。 2010 年前后,《中国文物报》对传统线图有过一些讨论[10-13],但在问题、方法的总结上却整体欠缺。

2021 年秋,借着在外实习的契机,笔者到山东章丘整理一批以龙山和商周时期文化遗存为主体的遗址材料。 在核对器物线图时,发现内容纷繁复杂,其中明显存在观察、意识和方法这三类问题。 对此,笔者以陶类遗物绘制为主,提出检视自身从丰富观察方式、提高研究意识和注重原理标准等三个方面入手,对考古材料的精确性和考古研究的科学化进行反思,对资料整理工作进行改进。

二、存在的三大类问题

(一)观察类

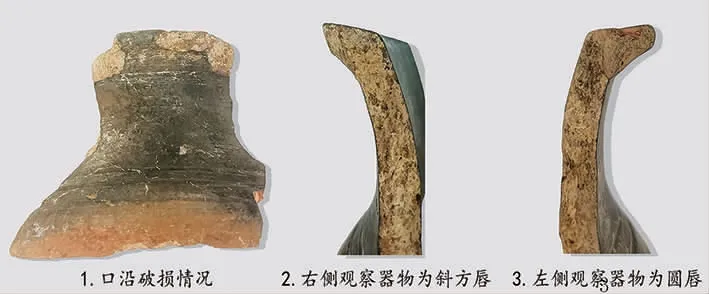

观察类的问题,通常涉及器物的形状、薄厚和整体的曲线变化。 以陶为例,由于出土时往往残破,可修复的数量有限,因此对于器物形状的观察一般都集中于小的部位,如唇、口、腹、耳、底、足等。 不过,凡欲观察事物,就必定会受到主观意识的影响。一块陶片的唇,明显的圆或方容易判断,但方圆皆备(如方圆唇),结论就难免出现偏差。 即便我们能够把握这个尺度,可一旦观察视角发生变化,同一块陶片的两侧,形状也有可能并不相同。 这都是主观因素吗?不全是,有时客观所见也影响重大。我们观察的对象,通常是经过挑选的标本,但标本并不意味着标准。 有些陶器在使用、废弃、埋藏等多种混合作用下,口沿部分破损往往严重,这时若不仔细观察,考量深层次的原因,恐怕即使视角正确,结论依旧会有出入。(图1)另外,有些器物的口沿原本就不规整,这对观察者也是一种疑难。

图1 同一器物不同视角观察情况

观察者常常还有这样一种感受: 从陶片断面看,目测的薄厚与尺量不符。 简单地说就是,有时候我们觉得陶片断面应该更厚或更薄,但这也可能是一种视觉假象。 比如,一块陶片的断裂处由表面向内壁发生倾斜,即断面与器表、内壁均不垂直,那么这种视觉感受就会相当强烈。 反之,就会减小许多。不过,这种感受也有一类例外。 例如,一些陶器在制作时,器表通常会刻意修整,内壁则因视线难及,修整多依靠感觉,所以凹凸起伏相对明显,而当其以残片出现时,薄厚变化更易于得知。

同时,这种变化还会对器物整体的线条产生影响。 我们当下的器物绘图很少留意,器物剖面也大多是由厚到薄或由薄到厚的不易察觉的渐进式变化,并未将那类变化快、急的线条特征完全表现出来。 再经由电脑描图的二次转化,整体曲线又会出现不小的改变,进而呈现一种“线条优美”的器物假象[14]。 此外,观察者对周边同时期材料的了解,是另一重要因素。 以足为例,此处龙山文化的鼎足中常有一类扁平的三角状足,见过整器的都知道足是侧装,但对不了解此时期材料的人来说,横装、侧装就一时难以判断。 到了商周,鬲开始增多,普遍袋足、绳纹,足的剖面像个“V”字形,但其与裆部连接的一侧弧向明显,足整体有些内撅。同一时期,还有一类束颈的鬲或罐,口沿内壁常有微凹,往往不易察觉……这都需要我们在了解地域材料的情况下仔细观察, 否则很容易出现类似将侧装足画作横装、内撅足画作外撇、微凹口沿画作平直的错误。

(二)意识类

意识类问题, 其影响因素不像观察类那般众多,通常都是习惯使然、疏忽大意形成的。以陶片的标本挑选为例,不少人认识不清,对一些残片存在难以割舍的“感情”,往往纠结于那些带常见纹饰的腹片、底片。但一块平底的陶片能说明什么呢?它可以是罐底,也可以是盆底,存在极大的不确定性,反而对类型学研究造成困扰。 那么,口沿、耳、足都选吗? 也不是,还是要有区分,要先确定首选,而首选必然是口沿,但同类的,挑选典型的即可,若都不典型又确实需要,则不妨“矮子里面挑将军”。不过,口沿的挑选应注意不要太小,否则绘图时容易盲目复原,有损材料的精确性。

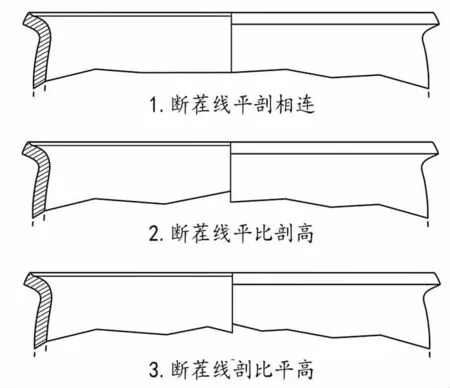

关于复原,平剖线条的对应问题是重点。 通常来讲,平面有折棱,剖面就应表现折棱,而剖视图则应注意经常遗漏、忽略的结构线[15];平面有弦纹,剖面就要在位置、宽窄、数量和曲线变化方面一一对应。有时候,我们把平面表现得和剖面别无二致,漏绘许多应有的实线, 这是疏忽大意的典型表现。(图2)假使这类实线明晰可辨,或者于理必须存在,后期描图处理也无大碍。相反,如果此线变化细微,纸图上未加标识,后期又不及细究,那么信息的遗失就成为必然。

图2 复原器物图中平剖对应及易漏线条示意图

意识方面的问题中, 还有一个老生常谈的问题——标签。 这几乎是出土材料必备,且最容易忽视的一环。总体而言,标签有写与不写之分,前者又有写后装塑封袋和不装塑封袋两类。出于记录遗物信息的必要,写是正当正确的。 但出土遗物长期深埋地下,含有一定的水分,如果和标签纸混装,纸体本身易受损坏。因此,我们提倡标签装塑封袋,也鼓励正反各装一份,以防万一。如今,多地的材料积压严重,且大多缺乏合适的储放条件,若是意图仅靠编织袋保留文字信息,往往日晒数月就足以使其老化,单一的信息留存手段并不可靠。

(三)方法类

其实,以上探讨的问题,多少都与方法有关,只不过不占据主导而已。 真正体现方法的问题,马洪藻在《考古器物绘图》中已有大量表述,此处仅以陶器绘图的几个细节作些补充。

1.器物断茬线。常见的表现方式有平剖相连、平比剖高和剖比平高三类。(图3)其中,尤以前二者为学界广泛采用。 若单从表现效果来看,平比剖高应该更显优势,因为两侧断茬线的错位表示,很容易将平视所得的平面、剖切所得的剖面或剖视面呈现在同一图中,尤其方便理解左后四分之一(即剖视面)陶器内部的结构与特征。

图3 器物断茬线常见的三种表现方式

另外,我们是否还应考虑为断茬线“限高”? 理论上,我们对标本的绘制或复原,本身选取的就是其最高点, 平剖两侧的轮廓线高度也就是残高,如果此时断茬线还高于残高,岂非自相矛盾?况且,高于残高的线条有时难免引发误会,惹人非议。

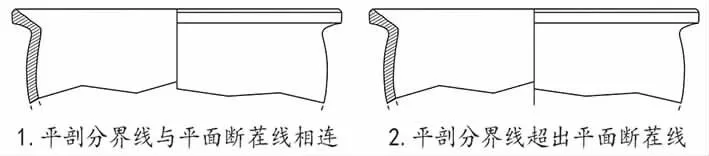

2.平剖分界线。 以残器为例,常见的表现方式,有与平面断茬线相连和分界线超出断茬线两种,二者难有统一。(图4)两种表现方式的选用,不同期刊,或同一期刊的不同文章,都有不同,有时甚至同一文章也有不同。 事实上,就目的而言,该线是为区分平剖面。 如前所述,若平剖面的断茬线需要“限高”,那么该线是否应该随断茬线而动呢? 若是,那么超出断茬线是否还有这个必要呢? 如果是想表现平剖面向上或向下的延伸,实无必要,因为断茬线和两侧轮廓线外的延伸线已足以表达。 相比,分界线与平面断茬线相连可能更合适,多余线条少,图片简洁美观。

图4 平剖分界线常见的两种表现形式

3.比例尺的选择。 马洪藻认为,陶器绘图比例尺常选1∶3、1∶4、1∶5,画一组器物图时应根据器物大小选取一种适当的比例尺,一般不做变更[4]44。 这是正确的,但问题是各比例尺的选择标准是怎样的? 适用范围是多大? 就标准看,是以口以颈,还是以腹以底?笔者认为,要适合器物整体,就要从其最宽处衡量,而非局部。为什么不是高呢?因为有些只是残片,难知全高。 统一比例尺的选择与应用,不但易于后期排版,还能够明确器物的相对大小和基本形象[16]。

反观笔者手中的这批材料,1∶1、1∶2、1∶4、1∶8 皆存,且数据相近的器物,比例尺的选择还常有不同。最难以理解的是1∶8 图,器物本身并不大,导致所绘纹饰与事实显然不符。 这是可想而知的,假使一条弦纹实际仅有0.2 厘米宽,压缩为原来的1/8,就只有0.025 厘米,这不仅在线图上无法表达,即便是电脑描图,也未必能够如此精准。 至于选择小比例是出于节约纸张的考虑,也大可不必,资料的精确性才是重点。

三、解决方式探讨

综上,我们虽能对整理考古资料,尤其是器物绘图方面的问题,做出大致分类,但具体操作中面对纷繁复杂的器物内容,却并非只言片语能够予以总结的,因而挂一漏万也就在所难免。然而,总体来看,丰富观察方式,强化研究意识,同时注重方法原理的反思,应是改进资料整理工作的有效途径。

(一)丰富观察方式

看,是观察的一种基本方式。怎么看?面对一块陶片,首先我们需要将其位置摆正,而摆正的方法有两种:一是利用口沿相对平整的特性,将陶片口沿倒扣在一个平面上, 观察它放置正确时的状态。二是将口沿拿在手中, 在两边断茬处各确定一点,口沿中间再确立一点,然后三点一线进行观察。 观察时,应该先综合考察陶片两侧,找到更明显、准确的断面,之后再迎光、背光,借助光影对其获得一个更为立体的认识。 对于那些难以确定的标本,则可以适当舍弃或另寻他法,比如和相似的陶片作比对等,总之要避免材料的精确性受损。

量,是另一种方式。 尺量与目测相对,虽然后者可以让我们快速地掌握一件器物的基本形态,但实际情况仍需进行准确的尺量。 不过,尺量有时也会使我们对自身的视觉感受出现怀疑,或者相信视觉感受,转而怀疑测量数据,这都不无道理。器物本身形态不一,很多时候我们难以保证数据是百分之百精准的,但这并不妨碍尺量对肉眼观察的有效校正。

还有一种方式,是摸。 对于陶片,我们实在太需要触觉的反馈。有时,某些器物整体的曲线变化,仅用“看”与“量”,是难以准确捕捉的,而触觉的信息传导,却能让我们对一些细节体察入微。 通过摸其表面凹凸、断裂处、弧度和结合部位,可以从中提取诸多信息[17]。

(二)强化研究意识

作为一名资料整理者、研究者,我们还必须强化自身的研究意识。 这种意识,包括科学地记录信息和多样地留存信息。 科学地记录, 首先在于科学地选择,避免个人主观情感的过多参与,选择合适的大小标本。 并在观察的基础上,注意平剖对应,考虑平剖面在绘图中的差异表达,避免线条的遗漏和缺失,等等。 此外,注意培养良好的记录习惯,针对不同质地、不同表面的器物资料,选择相应的记录工具,对器物信息作忠实的记录,力求字迹工整,标记得当。

针对信息留存,其实标签只是举措之一。 就目前来看,我们至少有编织袋、标签和器物自身编号三级留存方式。 从编织袋看,我们必须得知遗址名称、遗址单位和遗物名称,如果后期整理资料需要重新装袋,我们更可以在袋上标注几分之几袋。 这样做的好处在于,由此我们可以得知该单位遗物装袋总数量和当前所属第几袋,有效地避免材料的遗漏,便于再次查询。从标签看,我们必须明确完整的单位名称,因为在发掘面积大、出土物多的遗址,记录名称中可能存在部分相同的内容, 极易引发混乱。 例如,T1 和T2 都有②层的出土遗物,如果标签只标记②层,未标记探方号,那么在后期的“机缘巧合”之下,此标签成为废纸一张的可能性就会大大提升。 因此,正反各写一份标签,并用塑封袋封装,也是留存信息的关键。最后,从器物自身编号看,重点无疑也是单位名称的完整性, 至于如何记录,与标签基本相同。总之,三者(或许还有更多)结合,层级嵌套对应,对于信息的留存至关重要。

(三)注重原理标准

方法引导研究的过程,原理是方法的核心。 知道运用何法做何,称得上好的研究;而知道何法是何原理,则抓住了研究的根本。很多时候知晓原理,即便方法与研究不相匹配,我们也可以及时修正路线,继续推进研究。 以上述方法类问题的三点补充为例,正是出于对问题原理的思索,才有若干拙识,而这对整体的研究而言,应当是利好的。

除去对原理的探求, 方法层面还有标准的讨论。标准是对材料的僵化吗?不是。有明确的标准,才是对考古研究科学化的基本尊重。 在具体实践中,断茬线不能你一套我一套,分界线不能你收住我延出,比例尺更不能你用三我用四。 我们应该有一个较为统一的标准, 使过程有较强的可复制性。对待基础资料,尤其在同一批资料中,我们必须关注这种细节。例如,一致的平剖面表达、相似的纹饰表现、相同的线条运用、相近的比例尺选择等,对标准要有清晰的认识与界定。

四、结语

考古器物绘图,是考古研究的基础工作,也是一种语言和艺术[11],责任不小,分量不轻。 总体来看,当下陶类遗物绘图所见的问题涉及观察、意识和方法三类, 而具体内容除典型者已难以全记,更不用说在不同遗址、不同遗迹单位、不同遗物类别中所面临的疑难琐碎了。相应地,在方法层面,我们则需要从观察方式、研究意识和原理标准几个方面入手,去丰富、强化和注重,从而使考古资料的整理工作有所改进。

同时,我们也有必要对考古材料的精确性和考古研究的科学化做出应有的反思。作为一门近代产生的新兴学科,考古学有自身所属的研究对象,明确的研究目标和系统的理论方法,整体无疑是科学的。但在具体的实践过程中,我们又难以避免掺杂个人的主观意识,甚至还有西方渐行其道的后过程主义考古学派提倡的此种意识的能动性。 所以,从局部看,考古研究似乎又裹挟了不少的人为因素,缺乏对材料自身精确性的思考。 长时间以来,我们曾以很高热情投身于宏观理论的研究, 但涉及基础、细节的问题却往往约定俗成,模棱两可。试想:如果材料在整理环节就是由这类不易察觉的问题累积而成,那么研究的大厦可能坚实与稳固吗?因此,我们急需对材料自身的精确性予以高度重视,并通过一系列的问题总结、方法讨论,来整体地推进考古研究的科学化发展,塑造和强化学科自重。

检视自身,其实我们一直都在追求考古材料精确性和考古研究科学化的路上。唯愿以上浅见能够抛砖引玉,共同为田野考古学的发展做出有益的思考和贡献。

(附记:本文是笔者近半年在河南焦作、江苏淮安和山东章丘等地整理资料的基础上,经首都师范大学历史学院袁广阔教授指导,并与同门等人思考商讨所得,在此一并致谢。 )