基于RS与GIS的杞麓湖流域土地利用变化分析

白少云,马晨燕,刘 斌,刘雨晴,朱小宁,余珮珩

(1. 云南省水利水电勘测设计研究院,昆明 650021;2. 武汉大学 资源与环境科学学院,武汉 430079)

1 研究背景

土地利用变化是人类活动最直观的表现,受自然因素和人文因素的影响,自然因素对土地利用变化有一定的控制作用,而经济、社会、技术和政策等各种人文因素则在一定程度上起决定性作用。土地利用变化研究是当前全球环境变化研究的热点与前沿,分析土地利用变化的驱动机制是变化研究的核心问题,不仅可以为土地利用规划提供依据,还能够为区域可持续发展提供决策基础[1-2]。

目前,不少学者对土地利用变化驱动机制进行了深入研究,由于区域土地利用类型、变化过程以及驱动因子与空间区域尺度密切相关,不同的驱动因子对不同的空间区域影响形式及程度大相径庭。鉴于土地利用变化与驱动因子的复杂性,将RS与GIS技术相结合能够快速准确地分析区域土地利用动态变化及其驱动机制,也是当前研究区域土地利用变化的趋势[3]。

本文以杞麓湖流域为研究区域,根据土地利用数据和社会经济数据,分析流域土地利用变化情况,探讨影响该流域土地利用变化的驱动因子,为政府合理规划流域空间布局提供科学依据和理论支持,并采用利用统计数据制作专题地图的形式进行直观展示,以期为流域的土地利用规划提供帮助。

2 研究区概况及数据来源

2.1 研究区概况

杞麓湖流域位于云南省中部,是云南省九大高原湖泊之一。杞麓湖流域为断陷盆地,地形复杂,地势四周高、中部低。杞麓湖面积约35 km2,流域总面积约354 km2,约占通海县面积的49.1%,涉及7个乡镇。杞麓湖与秀山共同构成通海县“山-城-湖”的空间格局,是流域重要的水资源来源,也是通海县经济社会发展的主要依靠和重要基础。

2.2 数据来源及处理

本文基础遥感影像资料分别选择1988年和1996年的Landsat-5数据、2006年的Landsat-7数据、2016年的Landsat-8数据。其他的辅助资料包括杞麓湖流域基础地理信息数据、行政区划数据、道路交通数据、数字高程模型(DEM)数据、Google Earth高分卫星数据及通海县统计年鉴、玉溪市统计年鉴等。

数据处理分为数据预处理与遥感影像解译两阶段。结合《土地利用现状分类》(GB/T 21010—2007),将研究区土地分为耕地、建筑用地、林地、其他用地和水域5类。并且通过遥感解译精度验证,4期遥感影像分类结果精度整体在87%以上,Kappa系数均超过0.8,满足数据处理和分析要求。

3 土地利用时空变化指标及研究方法

土地利用变化主要从土地利用变化过程和土地利用动态变化2方面进行分析,采用土地利用动态变化模型,根据土地利用动态变化综合指数以及土地利用变化速率、程度、空间重心、方位等指标,结合转移矩阵,定量分析杞麓湖流域1988—2016年期间土地利用变化特征[4]。

3.1 土地利用变化过程

针对土地利用变化过程分析,从土地利用结构、空间格局、区位指数及土地利用转移矩阵4个方面进行研究[5]。利用转移矩阵分析该流域土地利用类型流向,不仅可以全面具体分析区域土地利用变化的面积,还能够揭示各土地利用类型转换概率[6]。

3.1.1 土地利用结构及其空间格局变化

在GIS软件支持下,运用统计分析功能对该流域1988—2016年间的土地利用结构及其空间格局进行汇总。

3.1.2 土地利用区位指数

土地利用区位指数是综合性指标,定量分析土地利用变化的区位意义,反映各土地利用类型相对于高层次区域空间的相对聚集程度。具体计算公式如式(1)所示。

(1)

式中:D为区位指数,当D>1时,该种土地类型具有区位意义[7];i为土地利用类型;n为土地利用类型总数;ti为研究区各乡镇内第i种土地利用类型面积;Ti为研究区第i种土地利用类型面积。

3.2 土地利用动态变化

3.2.1 土地利用变化速率

土地利用变化动态度可以定量描述为区域土地利用变化速率,它对区域土地利用差异比较以及土地利用变化趋势预测都有重要意义。土地利用变化速率分析可以利用研究区一定时间范围内某种土地利用类型面积的变化情况计算,具体计算公式如式(2)所示。

(2)

式中:KiT为土地利用类型动态度;Uib和Uia为研究区末期和初期各乡镇内第i种土地利用类型面积;T为研究时段长[8]。

3.2.2 土地利用程度变化

针对土地利用开发程度,结合土地利用的可持续发展提出了土地利用程度的综合分析方法,对不同土地利用类型设定分级指数,建筑用地、耕地、林地、水域、其他用地利用程度分级指数分别为4、3、2、2、1。用土地利用程度综合指数来表示表达区域土地利用程度,计算公式如式(3)所示。

(3)

式中:L为土地利用程度综合指数;Ai为第i种土地利用类型的分级指数;Ci为第i种土地利用类型面积的百分比。

本文用土地利用程度及其变化量ΔLb-a和变化率(变化量与时间跨度的比值)定量反映土地利用的综合水平和变化趋势。若ΔLb-a>0,土地利用处于发展期;反之,则处于调整期或衰退期[9]。计算公式如式(4)所示。

ΔLb-a=Lb-La。

(4)

式中Lb和La分别是末期和初期时的土地利用程度综合指数。

表1 杞麓湖流域1988—2016年各土地利用类型面积变化统计Table1 Statistics of area change of various land use types in Qilu Lake watershed from 1988 to 2016

3.2.3 土地利用空间重心变化

通过比较研究期始末的土地利用类型重心分布,可以得出某时间段内土地利用变化及分布的特征,该指标主要反映土地利用类型在空间上的集中分布情况。计算公式如式(5)和式(6)所示。

(5)

(6)

式中:Xt和Yt是t年某类土地利用类型的重心坐标;m为研究区域内小区域(按乡镇和街道行政边界划分)的个数;Cn是某类土地利用类型的面积;Xj和Yj为第j个区域的几何质心坐标。

3.2.4 土地利用方位变化

以杞麓湖流域质心为中心点,将杞麓湖流域均分为8个方向,分别汇总4个时期在8个方向上所有土地利用类型的面积,通过ArcGIS和Excel汇总获得各分区在多个空间方位的面积变化图。

4 土地利用变化结果与分析

4.1 土地利用变化过程结果分析

4.1.1 土地利用结构变化

结合研究区土地利用类型特征,把研究区土地利用类型划分为耕地、林地、建筑用地、水域、其他用地5大类。

通过对土地利用类型面积变化(表1)进行对比分析发现,该区土地利用结构变化具有如下特点:①耕地和水域面积变化率相对稳定,两者面积呈稳定减少;②1996—2006年,林地面积有所增加;1988—1996年和2006—2016年,林地面积没有发生太大变化,但总体呈现增加的趋势;③其他用地总体来说所占面积为第三,在1996年有所增加,1996年之后呈现出下降的趋势;④建筑用地与其他用地的变化率较大。

4.1.2 土地利用类型空间格局变化

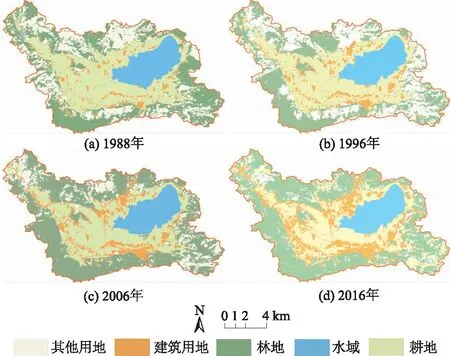

对研究区域土地利用类型的空间格局变化进行研究能够更好地了解和调整土地利用相关决策[10]。如图1所示,杞麓湖流域土地利用类型变化在空间上表现为:耕地和建筑用地多在湖泊周围的平坦地区,林地和其他用地环绕在四周。建筑用地的面积逐渐增加,呈现出不断向外扩张的趋势,且建筑用地的增加都是由耕地转化而来的。其他用地的面积逐渐减少,主要转化为耕地和林地。杞麓湖湖面在不断收缩,耕地逐年吞并湖滨湿地。

图1 1988—2016年土地利用类型空间格局Fig.1 Spatial distribution of land use types from1988 to 2016

通过计算分析,得出1988—1996年、1996—2006年、2006—2016年3个时段流域的土地利用类型转移矩阵,再结合土地利用类型面积变化统计(表1),得出:1996—2006年,除了其他用地未变面积占30%外,其他的土地利用类型78%以上的面积均未发生变化;2006—2016年,建筑用地和水域超过91%的面积没有发生变化。杞麓湖流域土地利用类型变化幅度较大的是耕地、建筑用地和其他用地,耕地和其他用地不断减少,建筑用地大幅度增加。

4.1.3 土地利用区位指数

杞麓湖流域涉及7个乡镇,7个乡镇中不包含杞麓湖,因此,这里统一把杞麓湖的面积剔除。又因为水域大都来自杞麓湖流域,因此,去掉土地类型中的水域类型。根据式(1)区位指数计算公式计算该区域的区位指数,如表2所示。

据表2可知:①就耕地而言,1988—2016年,杞麓湖流域九龙街道、四街镇、兴蒙乡、秀山街道的区位指数>1,具有区位意义,说明耕地的聚集程度较高。2016年,杨广镇的耕地区位指数也>1,说明杨广镇的耕地在不断地聚集。②就建筑用地而言,兴蒙乡在2016年区位指数最高,为2.243,这与兴蒙乡人均耕地少、大力发展旅游业和服务业有关。经调查发现,区位指数>1的区域都具有共同特点,就是集中分布在流域的中心区域,呈现中间高、四周低的区位优势,这与整个流域的地形条件和区域经济发展水平一致。③2016年河西镇、九龙街道、纳古镇和杨广镇的林地区位指数都>1,林地散落分布在流域边缘周围的乡镇。主要是因为杞麓湖四周高、中间低平的地形地势,林业资源集中分布于此,充分体现其经济价值和生态价值。④其他用地中,河西镇、杨广镇具有显著的区位意义。综合以上分析,杞麓湖流域每个乡镇每种土地利用类型的区位意义与乡镇的地形和经济发展有关,这也是自然因素和社会经济因素相结合的结果。

表2 1988—2016年杞麓湖流域土地利用区位指数Table 2 Land use location index in Qilu Lake watershedfrom 1988 to 2016

4.2 土地利用动态变化结果分析

4.2.1 土地利用变化速率

根据土地利用动态度变化结果(表3)分析得出:就单一土地利用动态度而言,杞麓湖流域3个时段中,耕地和水域动态度一直为负数,该区耕地与水域面积得到很好的控制保持;建筑用地动态度一直呈现增长趋势,该区建筑用地的扩张速度逐渐加快;林地面积逐渐增加,相反,其他用地面积呈现减少趋势。针对综合土地利用率而言,该区土地利用经历了一个变化高峰值,主要是因为1996年以前,耕地主要以水田为主。1996年以后,耕地从水田逐渐向以蔬菜为主导的耕种方式转变。近年来,该区主要以蔬菜为主导、粮食为主控的耕种方式已经确定,这即为流域综合土地利用动态度变化的主要原因。

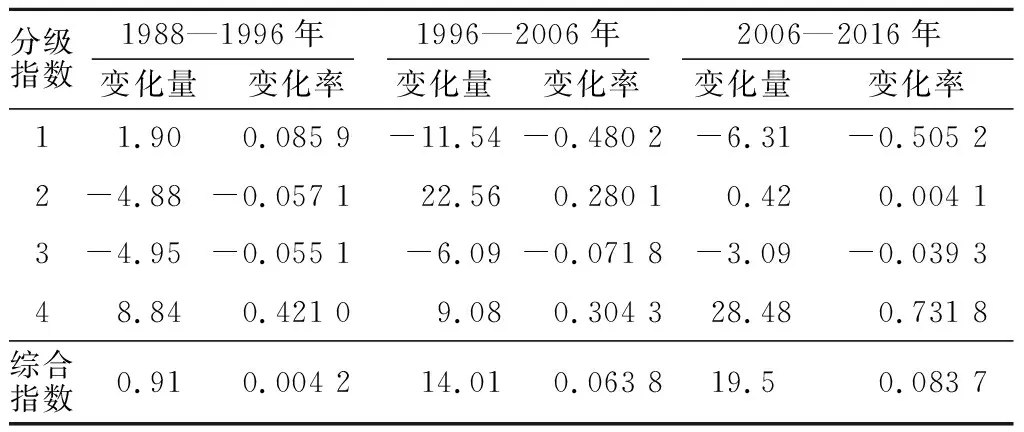

4.2.2 土地利用程度变化

根据土地利用程度综合指数与土地利用程度变化(表4),结合土地利用结构和土地利用程度综合指数数据,计算得出3个时段各级及综合土地利用程度变化量和变化率。结果显示,各个时段的土地利用程度变化量和变化率均为正数,说明土地利用整体处于发展期。其中,建筑用地一直处于发展期,而耕地一直处于衰退期;其他用地在1988—1996年时处于发展期,在1996—2016年间处于衰退期。相反地,林地和水域在1988—1996年间处于衰退期,而到了1996—2016年间处于发展期,这是林地面积的不断增加造成的。对于综合土地利用变化率来说,1988—1996年的综合变化率仅有0.004 2,说明在1988—1996年间,发展速度较缓慢;而1996—2006年和2006—2016年相较1988—1996年综合土地利用程度的变化率和变化量都有了明显的提高,即土地利用程度有明显提高。1996—2006年间随着社会经济的快速发展,特别是特色种植业的发展,杞麓湖流域土地利用程度显著提高。

表3 杞麓湖流域土地利用动态度Table 3 Dynamic degree of land use in Qilu Lakewatershed %/a

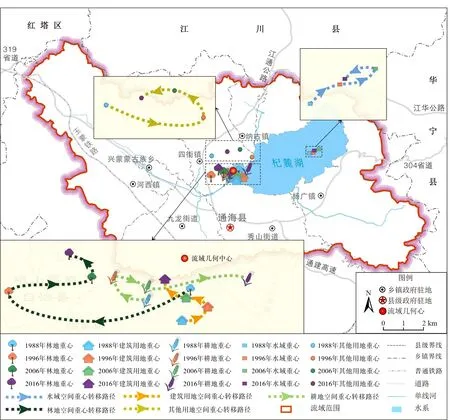

图2 杞麓湖流域各土地利用类型重心及转移路径Fig.2 Transfer path of each land use type center in Qilu Lake watershed with time

表4 杞麓湖流域土地利用程度变化量和变化率Table 4 Changes and change rates of land use degreein Qilu Lake watershed

4.2.3 土地利用重心变化

根据土地利用类型重心变化(图2)分析得出:总体上,各类土地利用类型重心位置偏移分布明显。耕地、建筑用地各年份的空间重心分布比较聚集,且都不断向流域的几何中心方向发展。尤其是建筑用地,空间重心不断地向北发展,说明北部的建筑用地面积增加速率比南部的快,这就说明在1988—2016年间,北部的城镇化率和经济发展速率要高于南部。东部的其他用地很大一部分转化成为了耕地,导致耕地的重心不断向东转移。林地的空间重心逐渐由几何中心向西发展,结合土地利用类型图可以发现东部的林地面积在不断缩减,而西部的林地面积在不断增加,这就导致了林地空间重心向西偏移。2006—2016年杞麓湖流域水位下降严重,导致杞麓湖湖面面积缩减严重,尤其是东北部水域转化成湿地,然后逐渐转化成了耕地,水域重心偏回西南。

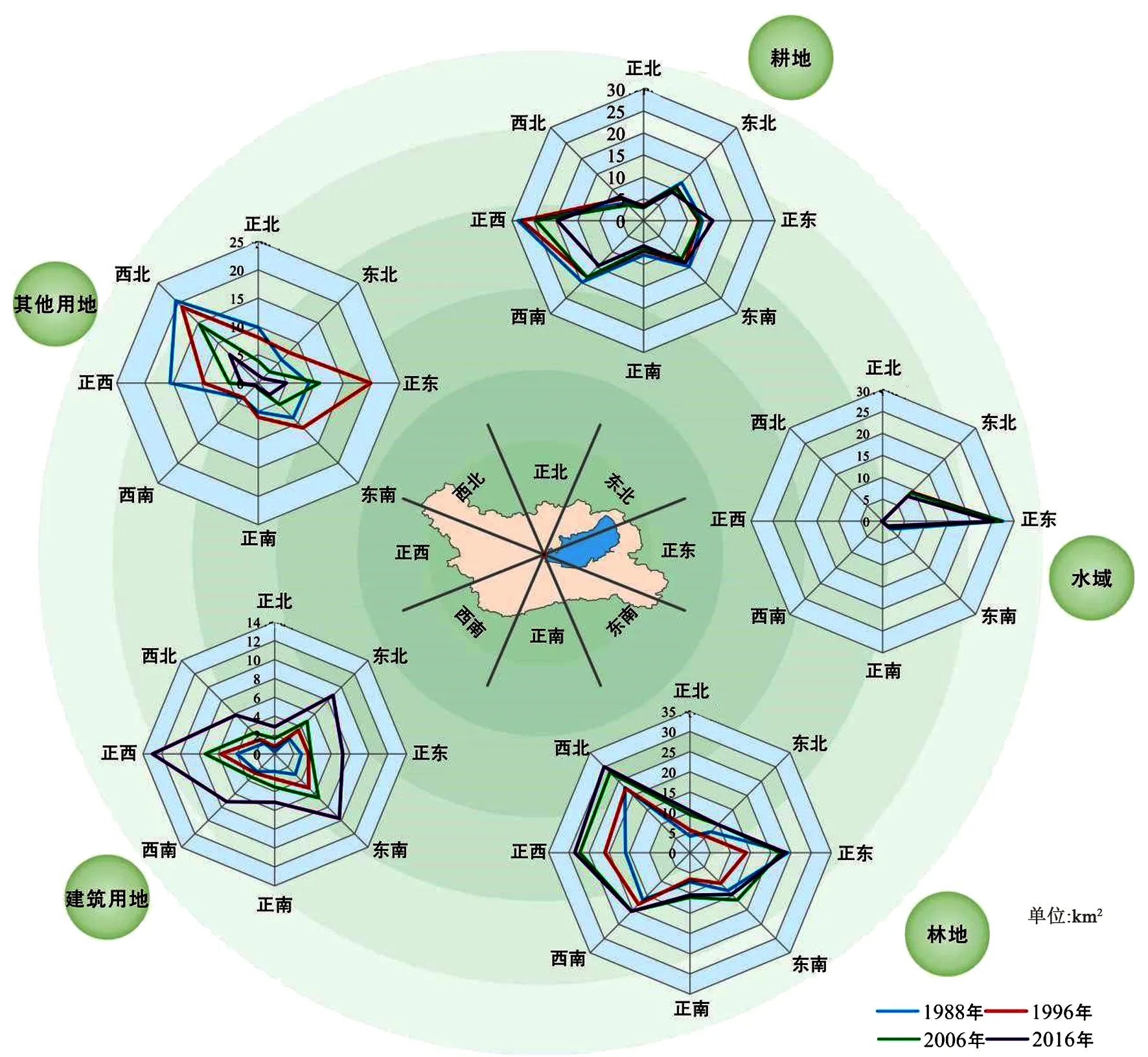

4.2.4 土地利用方位变化成果分析

土地利用方位面积变化(图3)表明:总体上耕地面积在各个方位随时间呈现减小趋势,和整体上耕地面积降低的趋势相一致;建筑用地面积在各个方位上随时间呈现增加的趋势,和整体上建筑用地面积增加的趋势一致;林地面积在各个方位上随时间的变化不一,其中,西部、西北、西南和东部4个方位的林地面积比重较大,其他方位呈较小变化或局部下降的趋势;水域各方位的面积变化不大,但总体呈现出向里收缩的状态,尤其是东部方向,这说明杞麓湖湖面面积也在不断缩减,从土地利用类型图来看,水域周围的优势土地利用类型是耕地,从耕地面积空间方位变化图来看,东部耕地的面积逐渐增加,说明围湖造田是水域面积减少的主要原因[11-12]。

图3 各土地利用类型方位面积变化Fig.3 Changes in azimuth area of each land use type

5 结 论

(1)杞麓湖流域土地利用在空间上表现为:林地面积最多;其次为耕地。耕地和建筑用地多在湖泊周围的河谷盆地,林地和其他用地环绕在四周。建筑用地的面积逐渐增加,呈现出不断向外扩张的趋势,且建筑用地的增加大都是由耕地转化而来的。其他用地的面积逐渐减少,主要转化为耕地和林地。杞麓湖湖面在不断收缩,耕地逐年吞并湖滨湿地。土地利用存在明显的区域差异性,各个乡镇土地利用类型的区位指数与自然和社会经济因素有关。

(2)建筑用地、林地和其他用地的面积变化最大,建筑用地和其他用地动态度变化最大,而耕地和水域的面积及动态度变化一直较小,总体显示了杞麓湖流域耕地、水域和其他用地呈现递减趋势。流域土地利用总体处于发展期,建筑用地处于发展期,但是耕地处于衰退期。空间重心不断地向北发展,说明杞麓湖流域北部的经济及城镇化发展比南部快;方位变化表明,杞麓湖流域东西部发展较快,尤其是正西方向,且西部的发展潜力大于东部。

(3)土地利用变化驱动力包括自然因素、社会经济因素。自然因素相对稳定,主要通过时间积累引起土地利用变化;相反社会经济因素在土地利用变化过程中活跃,影响决策者对土地利用类型的政策决定。

耕地和林地转化为建筑用地一定程度上会影响生态系统的平衡,应当在保障生态稳定的前提下,减少对水域和林地的侵占。杞麓湖流域面积较小,且承担着通海县社会经济发展主体的作用,本文也为相似流域提供了一种衡量土地利用变化的新技术和新方法。