四伯

1

我二爷的儿子,在我的叔伯辈中排行老四,我叫他四伯。他是我们乡下老家那一带非常有名的土郎中,我们那地方的人都尊他为“神医”。

他是常常能够用乡下田间地头的一把草、一抔泥土、几颗石子就能给人治病的。

四伯终身没有娶妻,只有一个养子是在我们老家的后山坳里捡到的,我叫他贵哥,荷叶嫂是他的媳妇。

我对四伯最初的记忆,是在四十多年前,那时我才六七岁,四伯已经五十多岁了。比他年老的长辈们都叫他云良,刘云良大概就是他的大名吧。我只记得他高高的个子,瘦瘦的身材,头发、胡须都留得很长且已经花白,乍一眼看上去很有些仙风道骨的风范。那时我还没有进学校念书,整天无所事事地和同龄的狗四(本家栓哥的四儿子),坐在四伯家门前的一块青石板上,守着他破陋的挂满了各种草药的院子,像两只饥饿的小狼一样,对前来求医的乡邻们拿给四伯的吃食,流露出贪婪的目光。那时的人们虽然贫穷,但大多数来找四伯医病时,都会带些脆甜的雪梨、香喷喷的油条、软软的白面馒头,或者是半篮子红彤彤的枣子。假如来看病的是在乡里或者县上工作的公家人,还会带来一包酥软香甜的蛋糕,或是两斤一咬就流着糖稀、甜得发腻旳梅豆角果子。

只要等到来看病的人走了,四伯准会把他们带来的好吃的拿一些给我们。

于是我和狗四天天都盼望着有病人来,如果几天都没有人来求医,我和狗四就会唉声叹气地抱怨道:“唉!怎么还没有人生病呀?”

几天后,终于来了个病人。

来人骑着一辆崭新的自行车,穿着一身整洁的中山装,长得高大魁梧,整个人干干净净,一派干部模样。他的自行车把上挂着一包正是我们期待已久的、酥软香甜的鸡蛋糕。

来人见了四伯先试着问:“你是刘大夫?”待确认后把车把上的蛋糕递给四伯说:“一点心意,不成敬意。”四伯客气地回了一句:“来就来吧,还拿东西。”说着接过那包蛋糕又递给了荷叶嫂,并安排来人坐在院子里的小木凳上,随后开始检查他的病情。来人掀开上衣,腰际几乎长满了一圈的红疮,红疮上还夹带着流着黄水的泡泡。四伯看后说:“这是‘蛇盘疮,幸亏你来得及时,你若再晚来几天,等到这疮长满一圈,治好治不好可就难说了。”那人说:“身上出这疮又痒又疼,火燎火烧的,在医院里打针吃药都不顶事,经人介绍才找到你。”四伯也不谦虚,说:“你到我这里算是找对人了。”随即转身到他的土窑里,取出了一小瓶子褐色药粉,又拿出来一个小碗,他把药粉倒入碗中,随后又倒入些米醋调和好了,吩咐荷叶嫂找了块布条,把药糊均匀地涂在布条上,并系在了患者的腰间。那人随即疼得“哧哈”一下,半天才回过神来问:“这,啥时候能好?”

“半拉钟头止疼,明天午后你自己再上一次药,三天后就能痊愈。”四伯很有把握地回道。那患者又坐了些时候,忽然站起身惊奇地说:“还真是不疼了。”临起身走时真诚地对四伯说:“刘医生,我叫马松芝,在县食品公司当经理,你啥时间去县里一定要到我那里坐坐。”说完又掏出两块钱来,说:“这是药费。”说着硬往四伯的手里塞,四伯已收了人家的礼物,说什么也不肯再收钱了。马松芝执拗不过就装起钱,千恩万谢之后骑车走了。

终于等到了马松芝离开,我和狗四早已迫不及待起来,想着马上就要到口的蛋糕,禁不住直咽口水。四伯见状便吩咐荷叶嫂说:“快把那蛋糕给这俩馋猫吃。”荷叶嫂有些不情愿:“我还想留着明天回娘家看我娘带呢。”但还是给了我和狗四一人一个,我抓起蛋糕还没有品出它的味道,就一口吞咽到了肚子里。我转眼看了看狗四,只见他傻傻地站着,一副意犹未尽的样子,一直往荷叶嫂放蛋糕的地方瞅着、瞅著。

第二天,我照例到四伯家转悠,发现狗四没有来,荷叶嫂也没有走娘家。我空等了一天,十分懊丧——今天没有一个来求医的。

又过了一天,我继续到四伯家门前去守候,狗四还是没有来;荷叶嫂还是没有走娘家;我又空等了一天——还是没有人来求医。

第四天,我看到狗四无精打采地被他娘拉着来了。狗四娘一只手拉着狗四,一只手用手绢兜着几个鸡蛋。见了四伯,狗四低着头不说一句话,狗四娘开口赔着不是说:“四叔,都是狗四这孩子不懂事,偷吃了俺荷叶妹子走娘家的蛋糕。唉,你说说这傻孩子也不知道饥饱,一下子把一包蛋糕全给吃了。这下给吃伤食了,肚子里一点儿都消化不下去,撑得像面小鼓。”

四伯还没有开口,狗四娘又说:“四叔,您千万不要跟这‘吃屎孩子一般见识。你看俺家里也没啥给您拿,就这几个鸡蛋,算我给您老赔个不是,您就给狗四弄点药开开胃。”

四伯抬眼瞅了瞅狗四,笑着说:“这病还真得吃点屎才能好。”然后吩咐我说:“远儿,你去找点稀溏鸡屎,越臭的越好。”

我终于明白了这几天发生的事情,怀着坏意地笑看了一眼狗四,他低声地求着四伯:“四爷,我不吃屎。”四伯笑了起来:“不吃屎怎么能治好?”狗四娘这时也帮着狗四求情:“四叔,你看看能不能换个方子?”四伯收起了笑一本正经地说:“这种病,就这个方子最管用。”狗四娘尴尬地笑笑,也不好再说什么,看来有点后悔来找四伯了。狗四这时竟呜呜地哭了:“我不吃屎,我不吃屎……”

我想这准是四伯开的玩笑,怕是想吓唬吓唬狗四——哪有用溏鸡屎治病的?但四伯又催促道:“你怎么还不去找?”

我找了块塑料布,满院子寻着用小树枝剜起几泡又稀又臭的鸡屎抿在塑料布上,来到了狗四的面前,准备递给他吃。狗四用手捂着嘴把脸扭向了一边,哭得更厉害了:“我不吃……我不吃……”

“那样他怎么会吃?狗四他娘你把鸡蛋拿过来。”

四伯吩咐狗四娘把手里的鸡蛋一个个小心地敲开一个小口,用细木棍把鸡屎填进去一些,再把鸡屎和蛋清蛋黄搅匀了,然后用纸片封住口。几个鸡蛋都这样弄好后,找来了泥土和了泥巴糊在鸡蛋上,又寻些干树枝点起火。待火烧旺后,把鸡蛋丢进火堆里烧烤。

不多时,取出火堆里的“鸡屎蛋”敲开一个来,奇怪,竟闻不到臭味了。原本掺着鸡屎的蛋糊竟变成了色彩稍稍发黑的鸡蛋糕一样,散发着一股蛋香味。

四伯这时对狗四说:“趁热把这几个鸡蛋吃了。”

我看到狗四犹犹豫豫地剥了蛋皮,在鼻子前闻了又闻,慢慢地试着吃了起来。

狗四吃完一个,竟又拿起了一个在我面前有些夸张地炫耀般地大口大口地吃着。

我猜想这鸡屎蛋一定不难吃,说不定还是一种美味,但碍于面子又有些不好意思去品尝。

过了两日,狗四的病果然好了,然而狗四娘从此再也不让狗四去四伯家里了。

2

我很想得到四伯治疗蛇盘疮的方子,有了这方子我也可以给人治病,从而就可以得到更多的酥软可口的蛋糕、雪白的鸭梨、红彤彤的苹果等好多好吃的。但我不知道怎样才能弄到这个方子,直接问四伯要他肯定是不会给的。狗四也跟我说过他也想得到这个药方,说是等到他长大后就靠这个方子给人看病赚钱,以后就不用去学校读书了。

可我们已经到了该上学的年龄了,我被家人送到了学校里。

我模模糊糊地记得刚入学的时候,正是满山坡的油菜花盛开的时节。在距家三里远的山下小学校的土窑洞里,我哇哇啦啦地学着“a o e,i u ü,b p m f,d t n l……”

中午放学回家,还是忍不住到四伯家转悠一圈,发现他家里又来了个病人。是个大哥哥,病得很严重,已经不能走路,是被家人用独轮车推来的。他的两眼深深地陷进眼窝里,浑身瘦得肉皮紧贴着骨头——这是一个十七岁的男孩,叫菜小亮,住在离我家十多里地的菜家坡。一年前不知不觉得了一场怪病,在膝盖处的地方先是疼痛继而肿胀,后来竟不能着地了。他的家人起初只是到公社的卫生院里开了点药,然而几个月过去他的病丝毫没有减轻,反而愈加严重了。幸好小亮的一个表姑在郑州的一家医院里工作,听到他的情况后,让家人带他到郑州大医院去看看。这一看让一家人更加惶恐,说这病是骨髓炎,由下至上已经坏到大腿上了,得马上截肢。否则,过不了俩月,转移到腰间,就不好治了。

眼前这个病人,让四伯有些犹豫,荷叶嫂也在一旁担忧着提醒四伯:“这样的病咱敢治?”

四伯沉思良久,说:“医者仁术仁心,这孩子这么年轻要是把腿锯了,以后还咋活?我虽没有十分的把握,但还是要给他努力争取一下。”

菜小亮这时候柔弱无力地流着泪轻声恳求四伯:“爷,我不要锯腿。您给我治吧,就是给治死了我都不怪您。”

望着他悲怜的、强烈求生的泪光,我不由“哇”地哭了,在场的人全都哭了,荷叶嫂也哭了。

我跑到四伯的跟前哭着央求他说:“四伯,您就给他治吧!”

四伯也终于下定给他治疗的决心,他让菜小亮躺在用门板临时搭成的病床上,一边给他熬制膏药贴在他肿胀的膝盖上,一边又给他调配喝的汤药,并嘱咐他的家人,每三天带菜小亮来他这里治疗一次。

一个多月后,菜小亮已经能走着来四伯家里了,而我也和他成了很要好的朋友。

有一次,菜小亮見到我,高兴地拉着我的手说他的腿好了,不用锯了。

我也十分的欢喜,并向他透露后山坳的林子里知了多得很,可以捕些烤着吃,可香了。还和他约定等他完全好了,就带他到那里一起去捉。

以后的时间,菜小亮来的次数渐渐地少了,我问起四伯他的状况,四伯说:“他的病已经缓解很多,只需再巩固一些时日,就不用再服药了。”

我已放了暑假,且过了很长时日眼看就要开学了,然而菜小亮还没有来。我在心里开始埋怨他太不够意思,病给治好了,就忘了救命恩人了。可也听说他家里的日子过得太过拮据,四伯为他治了这么长时间的病,竟连点水果糕点啥的都没舍得拿。

就在对他灰心丧气的时候,菜小亮突然来到了我家里,并给我捎来了几穗青玉米。我问他的病怎么样了,他说基本上已经全好了,这次来主要是感谢爷救了他的腿,但家里也没什么可拿的,只弄了些青玉米给爷尝尝鲜。

我立刻想起和他到后山坳树林里捉知了的约定,急切地要拉着他去后山坳。他说不去了,这就回去了,过几天再弄些玉米送给四伯和我吃。

我先前对他的误解立刻消失了——菜小亮真是个有情有义的人。

3

十年后,我上了高中,再有半年就要毕业了,但实在是没有心思读下去,就弃学回了家。母亲说:“快去你四伯家看看他吧,他等你好几天了。”

走在那条去四伯家的熟悉的土路上,远远地就看见四伯低垂着头坐在大门口的青石板上,他的头发、胡子和眉毛已经全白了。我走到他的跟前轻轻地唤了声:“四伯。”他无力地抬起头,脸上马上露出了欣喜的表情,对我说:“远儿回来了。”

“嗯,我回来了,四伯。”

“听你娘说你不上学了?”

“不上了。”

“你不上学弄啥?”

“我想学修理无线电。”

我怕他不明白无线电的含义,就给他解释说:“也就是修理收音机。”

“你应该学医,你若学了医,将来肯定有出息。”

“可我已经决定学习修理无线电了,就不学医了。”

他立刻又流露出非常失望的神色。

虽说不学医了,可我心里还是惦记着他那个方子,忍不住吞吞吐吐地问他:

“四伯……我……我想知道那个治疗蛇盘疮的方子。”

“你不学医要这个方子做啥?”

“要是无线电弄不成了,就用这个方子做成膏药上街卖,养活自己。”

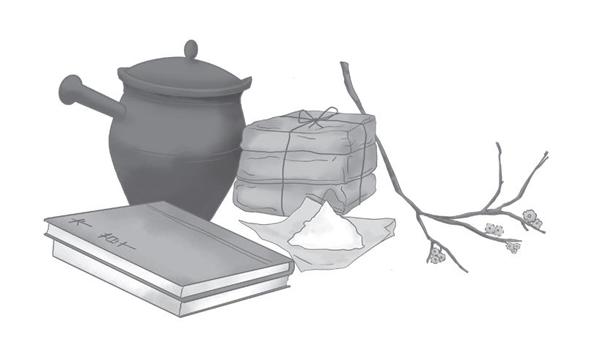

他似乎对我重新燃起了一丝希望,有点迫不及待地从怀里掏出一本揉得皱巴巴的线装黄绵纸药书:“这是一部祖传下来的中医奇方。”他郑重地把药书交到我的手里,说:“你收好!如果将来不修收音机了,有机缘学医,就用这书里的方子给人治病。但你一定要记住,医者仁术仁心。”

他又问我:“你记下了吗?”

我紧攥着那本书,鼻子发酸,眼泪几乎要掉下来,哽咽着说:“四伯我记下了,我记下了四伯。”

他摇着头叹了口气自语道:“唉,可惜了。”

我一直没有弄明白四伯说的可惜是可惜的什么,只知道他的儿子贵哥也不愿学医。

第二天,我离开了家乡,独自到省城学习无线电修理技术。半个月后我回家探亲时,母亲红着眼告诉我说:“你四伯他已经不在了。”我惊愕地瞪大眼问:“我走时他还……”

母亲说:“你去城里的第二天早上,你荷叶嫂喊他吃饭时,他许久都没有应声。推门进屋时才发现他已经辞世了,怕是当夜里就走了。你四伯走得很安详,看上去没有一点痛苦。”

我悲泣着问母亲四伯葬在哪里,母亲说后山坳里。

我流着泪朝后山坳跑去,一口气跑到四伯的新坟前跪了下去。

我趴在他的坟头上呜呜地痛哭着,声嘶力竭地喊着:“四伯!”

时光匆匆,几十年一晃过去了。有一天,我偶然翻看到那本药书,面对着中华几千年的中医传承宝典,忽然对它的价值有了更新的认识,也似乎明白了,当年四伯临终时所说的“可惜”是什么。

作者简介:刘兆远,本名刘国昌,河南登封人,电子工程师,2017年开始文学创作,曾在多家文学期刊上发表作品。

(责任编辑 葛星星)