废弃矿山环境治理的景观再造研究

——以玉田县某采石场为例

刘德成 李玉倩 刘学贤 张永雷 李慧 夏相骅 高雪媛

1 北京市地质矿产勘查开发总公司,北京 100050

2 中国地质大学(北京)工程技术学院,北京 100083

中国是一个采矿大国[1],矿产开采为地方经济发展做出了重要贡献[2],大部分矿山企业规模小、实力弱,开采技术水平不高,长期以来导致矿山生态环境恶化日趋严重,诱发的地质灾害问题日益彰显[2-7],中国也成了矿山地质灾害多发国家之一[8]。

矿山生态环境修复是通过自然或人工措施恢复退化的生态系统[9],自然恢复是十分缓慢的[10-11]。在矿山地质灾害调查[12]的基础上采用人工修复措施,是解决短期内矿山生态环境恢复的有效措施。近年来,人工修复技术越发成熟,产生了许多新技术和新工艺[13-18],如植被混凝土生态防护技术、新型复合生态护坡工程技术等[19]。这些理论方法为矿山环境治理过程中景观再造奠定了基础。

本文以唐山市玉田县北部山区某废弃采石矿山为研究对象,探索采用景观再造的方式对其进行恢复治理,推动矿山环境治理向多学科融合发展。

1 研究区概况

研究区位于唐山市玉田县北部山区唐自头镇,距离S203省道不足1km,距离G95京秦高速3.0km、大秦铁路2.5km,交通便利(图1)。

图1 研究区交通位置图Fig.1 Traffic location map of study area

根据玉田县土地利用现状图,研究区占用土地类型主要包括采矿用地、果园、其他草地、有林地和旱地。属低山丘陵地区,岩性主要为白云岩、灰岩,周边低缓沟谷及缓坡地带分布大量农田,坡体上部主要为山坡荒地,植被主要为荒草。目前采石厂已关闭,责任主体灭失。长期的采矿活动产生多处裸露岩壁、渣堆、渣坡,严重破坏了生态环境,增加了崩塌等地质灾害发生的可能性。

2 矿山生态环境现状及问题

2.1 矿山生态环境现状

研究区内基岩裸露,破坏面积大,多年的无序开采使地形地貌发生了巨大变化。经调查,在矿山开采过程中矿区内及周边形成了3处废渣边坡、10处渣堆、14处采面、14个开采平台、3处采坑以及少量建(构)筑物,分布杂乱无章(图2)。

图2 研究区现状三维立体图Fig. 2 Current 3D stereogram of study area

2.1.1 废渣边坡

分布3处废渣边坡。主要为采面开采后沿山体顺坡倾倒形成的碎石土渣坡,碎石主要岩性为白云岩及石灰岩。碎石约占70%~80%,堆积层厚度30~200cm,碎石粒径一般在5~30cm之间,局部可见块石,最大达80~120cm。碎石土由上至下堆积逐渐变厚,机械可开挖。坡面凹凸不平,长有较多狗尾草,局部见高20~100cm榆树;研究区内有一条4m宽碎石土路,施工条件良好。经现场勘查计算,研究区内废渣边坡总占地面积4万m2,渣石总方量约1.5万m3。

2.1.2 渣堆

矿山开采堆积形成的渣堆共10处。平均堆积高度在1.10~9.50m,主要为白云岩块石松散堆积而成,块径一般10~70cm,无植被覆盖,见少量狗尾草、荆条及小榆树。渣堆总占地面积0.44万m2,总堆积方量0.74万m3。

2.1.3 采面

分布有采面14处。边坡岩性主要为白云岩,采面高1~80m不等,坡度35°~80°,呈中-强风化,坡面基本无植被发育,采面局部有碎石堆积,局部采面见顺坡节理裂隙,坡面欠稳定,采面面积6万m2。

2.1.4 平台

分布平台14处。平台主要为开采山体形成的基岩平台和碎石土堆积平台两种,平台多为不规则形状,较平整,局部基岩出露,基岩为中-强风化的白云岩。局部长有较多白莲蒿、狗尾草及少量低矮榆树,基岩平台植被稀少,碎石土平台植被覆盖率平均在10%左右。平台占地面积8万m2。

2.1.5 采坑

分布采坑3处,采坑口及底面近椭圆形,深2~7m,成分为白云岩,植被发育稀疏。采坑占地面积为3.4万m2,体积为0.93万m3。

2.1.6 建(构)筑物

研究区现有构筑物8处,主要为采石厂修建的临时建筑物及采砂设备,占地面积为0.9万m2。

2.2 矿山生态环境问题

矿山生态环境以矿产资源开发为主导不断被改变,露天采矿活动对生态环境产生剧烈扰动,形成了裸露岩质边坡、废弃渣坡、渣堆、采坑及废弃采矿平台等,引发了一系列矿山生态环境问题,主要表现为:地形地貌景观破坏、土地资源压占损毁、地质灾害隐患以及植被破坏等四方面。2.2.1 地形地貌景观破坏

矿山的开采导致边坡裸露、废渣杂乱堆积,研究区内及周边受扰动山体植被皆被破坏殆尽。废弃岩面裸露,与周边植被生长茂盛的山区绿色生态环境极不协调,导致沿线不断出现“青山挂白”的现象,既破坏了自然地貌景观,影响生态环境,又损害了玉田县的对外形象。由于早期开采的不规范,矿山开采的边界线十分凌乱,已经造成矿区存有大量植被破坏、岩壁裸露的边坡及直立采面,地貌景观遭受严重破坏。经统计,研究区地貌景观严重破坏面积为21.89万m2。

2.2.2 土地资源压占与损毁

研究区土地资源占压主要表现在采石场形成的废渣、废土随意堆积,不仅占压、浪费了土地资源,未经压实处理的渣石在大风天气极易形成大量扬尘,污染大气,影响当地居民的生产生活。经统计,矿山土地压占损毁面积共计16.83万m2。

2.2.3 地质灾害隐患

经调查分析,研究区内的废渣边坡、渣堆以及大部分岩质边坡均处于稳定状态,仅存危岩体1处。该处危岩体位于裸露基岩面上,危岩体节理裂隙发育,岩体破碎,坡面近直立,坡底崩积碎石及风化残积物堆积,植被难以生长,与周围环境十分不协调,崩落碎石还会对坡底现有植被造成危害,破坏生态环境,存在崩塌隐患。

根据对研究区内东西两侧坡体的总体形态、发育规模、基岩特征和节理裂隙空间分布特征分析,东西两侧坡体岩层均与坡面斜交,为斜向坡,边坡整体稳定,不会发生整体滑移式或倾倒式破坏。但由于边坡岩体较易风化且受节理裂隙影响,在雨、雪、大风等风化营力作用下,有可能发生局部破坏,其破坏模式主要为岩体坠落及风化剥落。

边坡为人工切坡形成,由于人为改变坡体地形,使斜坡变陡,产生卸荷作用,卸荷裂隙追踪构造界面发育,并使规模扩大,加上切坡处放炮松动影响,又加剧岩体中劈理节理尺度扩大,使切坡岩体表层更为破碎、块度变小,经过长期风化作用影响,易发生失稳,尤以凸起部位更为突出。

2.2.4 植被破坏

露天采矿活动直接彻底地破坏了原有植被,并剥离了植被赖以生存的表层土壤,造成地表岩石裸露,生态系统结构受损导致功能及稳定性降低,加剧了区域水土流失,甚至引发荒漠化。山体水源涵养能力逐步丧失,生态涵养功能受损严重。

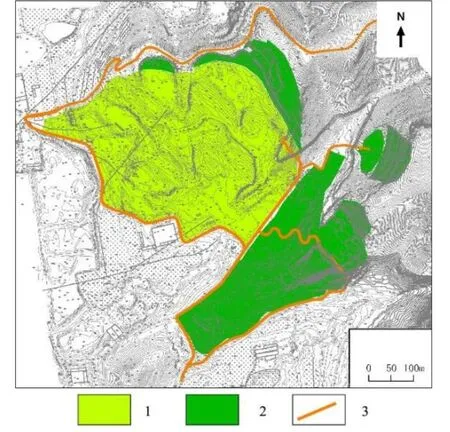

3 景观再造

废弃矿山环境景观再造是一个多学科系统性工程。首先消除研究区内的矿山地质灾害隐患,然后进行矿山空间功能定位,最后采取工程措施和生物措施开展景观再造。针对研究区现状地质环境条件,整个矿山景观再造分为生态绿化区和土地复垦区(图3)。

图3 研究区景观再造效果图Fig. 3 Landscape reconstruction effect of study area

3.1 研究区景观再造思路

以习总书记“两山”理念为指导,认真贯彻“山水林田湖草是一个生命共同体”以及“绿水青山就是金山银山”的理念。以研究区为一个生态环境系统单元,结合“整体保护、系统修复、综合治理,真正改变治山、治水、护田各自为战的工作格局”的治理理念[20]。以研究区矿山环境治理、生态修复为平台,集环境治理、空间拓展、景观再造、生态修复于一体;发挥生态环境治理修复的聚合作用,实现促进研究区产业结构调整、振兴乡村战略实施等多重功能;最终实现研究区矿山生态环境治理的“1+N”效应[20]。

矿山生态环境治理景观再造通常采用绿化生态治理、人文景观再造和土地复垦等单一方案或复合方案。绿化生态治理方案是在地形整治、地质灾害消除后,通过种植乔木、灌木及攀缘植物达到景观再造的目的。对于一些特殊治理区,如大面积陡立岩面,采用绿化生态治理与人文景观再造相接合方案,以达到整体治理效果。人文景观再造主要结合当地文化特色,在大的陡立岩面上做一些浮雕、书法、绘画等文化内容。对于能复垦出耕地的,根据当地政府意愿,通常采用绿化生态治理与土地复垦相接合的方案。研究区地处京津冀地区,周边分布有多条重要交通干线以及村庄。特别是距离S203省道不足1km,再造景观将作为省道沿途风景的组成部分,生态性和观赏性是其内在要求;同时,当地耕地资源非常紧缺,复垦的土地将为当地村民补充增加农业耕地,新增农业耕地是其现实需求。研究区虽存在一些陡立岩面,但风化程度较大,不适宜做人文景观。经综合研究,确定研究区矿山生态环境治理景观再造总体思路为:景观相融与自然和谐相统一,景观审美与新增耕地相结合。本着“集中连片”的原则,结合研究区内地形高程,研究区景观再造空间结构布局采取“一路双区”的空间格局(图4)。

一路:以矿区内原有道路为基础,设计一条道路,将各区块连接起来。方便后期农业耕作,也有利于开展植被管护。道路采用素土模式,道路面宽3.5m。

双区:农业耕作区和植物景观区。对矿区内原有的地形地貌整治后,对裸露岩面、平台、边坡及缓坡布置土地复垦工程和绿化工程,恢复整体生态环境。

图4 景观再造空间布局图Fig. 4 Spatial layout of landscape reconstruction

3.2 研究区景观再造

依据研究区内地形地貌特点和景观功能定位,将整个矿山景观分为农业耕作区和植物景观区。其中部分距离村庄较近,周边区域土地类型为耕地的矿区,区内采矿形成的坡度较缓的平台可进行地形整治及复垦后作为农业耕作区;裸露的岩质边坡、废弃渣坡及渣堆区进行植被恢复后作为植物景观区。

3.2.1 农业耕作区

基于方便施工和充分恢复可利用土地资源的原则,对研究区内不同时期形成的采矿平台进行最大程度的整合,对平台及采坑进行削高填低,整理成平台+边坡的形式。整理成的平台作为土地复垦用地,边坡作为植物景观用地。根据《土地整治项目规划设计规范》[21],为保证新增耕地耕作层厚度,对土地整治区域覆土0.8m。

为提高土壤肥力,对农业耕作区使用有机肥。有机肥标准[22]为有机质质量分数(以烘干基计)≥45%,总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数(以烘干基计)≥5%;水分(鲜样)的质量分数≤30%;pH值为5.5~8.5,施肥标准为15t/hm2,每亩新增耕地施有机肥1t。施肥之后,需对新增耕地的有效土层进行翻耕,从而使土壤疏松,翻耕深度为30cm。

3.2.2 植物景观区

依据《园林绿化工程施工及验收规范》[23],为保证绿化植被生长条件,对乔木种植区域覆土1m,对灌木、攀援植被和播撒草籽区域进行覆土0.3m。植物景观区的植被恢复方式采取因地制宜、适地适树的原则,在植物种类选择上,考虑了研究区气候特征,根据所选植物的生长习性及所需的种植条件,结合当地长远的规划,选择适宜树种,达到植被恢复效果。研究区内植物种类根据现场调查情况,主要选取玉田地区适宜生长的树种,乔木树种为侧柏、金叶榆及毛白杨,灌木类选取紫穗槐,坡脚攀缘类植物选用五叶地锦。

不进行土地整治缓坡覆种植土30cm,撒播草籽,草籽选用波斯菊、紫花苜蓿、高羊茅、荆条、紫穗槐等混合草籽播种,按200kg/hm2播种。部分区域种植紫穗槐,紫穗槐选取树高0.6~1m,裸根栽植,种植株行距为2m×2m。

4 结论

废弃矿山的景观再造可以重塑地形地貌景观,消除地质灾害隐患,重构环境生态系统,改善人居环境,减轻政府环保督查压力。同时,景观再造提升了土地利用价值,为当地新增了耕地指标,减缓了当地农用地短缺矛盾;改善了“三区两线”周围的生态环境及视觉效果,为当地居民创造了一个安居乐业的生态环境。

景观再造能够赋予场地多重功能内涵,是一种有效的矿山生态环境修复治理模式,能够使废弃矿山重新发挥美学价值和经济价值。