一部精审深透的辽金诗“选本”

——从选诗角度看张晶教授的《辽金诗史》

王维家

(中国传媒大学 党委宣传部,北京 100024)

0 引言

《辽金诗史》是张晶教授的旧著,也是新刊(该书1994 年12 月由东北师范大学出版社首次出版,2020 年5 月由辽海出版社重新出版)。重新出版后,承蒙张晶教授惠赠一本,我由于忙于工作,书一直静静躺在书柜里,直到假期才得以展卷拜读,没想到一发不可收,竟至手不释卷。一边阅读,一边就有了写点读后感之类的冲动。

1 辽金诗歌汇编情况

中国是诗的国度,辽金诗是中国诗歌王国的重要组成部分,但是由于前有唐诗高峰耸立之压迫,旁有宋诗洋洋大观之挤兑,后有元明清诗歌汹涌奔腾之叠浪冲击,加之辽金两代都是由文化相对落后的北方游牧民族所建立的“区域”政权,致使长期以来辽金诗饱受忽视、乃至轻视,难以受到学者和选家应有的重视。

没有单独的选本,固然说明了辽金诗在中国诗歌王国里的“偏师”地位,但是并不能因此而忽视、偏看辽金诗。囿于种种原因,辽金两代的确缺少唐代李、杜、元、白那样光照千古的诗坛巨擘,也没有宋代江西诗派、四灵诗派、江湖诗派那样各领风骚的诗人群体,更没有明清时代数以十万计的皇皇诗篇,但是作为存在了327 年的辽金两代,一样有驰骋于诗坛的诗歌名家,有艺术精湛的诗歌名作,有丰富深邃的诗学思想,辽金诗完全有条件推出选本。

存续文脉、汇编文献是中国自古就有的优良传统。关于辽金诗汇编,自金末元初元好问有意识地编成金源一代诗歌总集《中州集》以来(本文作者按:金代遗民元好问具有强烈的文化自觉,认为“国亡史作,己所当任”,“不可令一代之迹泯而不传”,除撰述百余万言的金源“野史”外,还编成了《中州集》及《壬辰杂编》等[1]),后世不断有人编纂。辽诗方面,有清代王仁俊辑录的《辽文萃》、近人陈衍辑录的《辽诗纪事》、今人陈述辑校的《全辽文》等诗文总集;金诗方面,有清代康熙年间郭元釪在《中州集》基础上增补而成的《全金诗》、近人陈衍辑录的《金诗纪事》、今人薛瑞兆和郭明志编纂的《全金诗》等文献。1999 年11 月,山西古籍出版社出版了阎凤梧、康金声主持编纂的《全辽金诗》,是迄今收录辽金诗最全、也最为精审的一部诗歌总集。《全辽金诗》包括《全辽诗》和《全金诗》两部分,其中辽诗部分收诗作者83 人、诗作142 首(包括残篇);金诗部分收录诗作者633 人、诗作11 918首(包括残篇),全书累计收辽金诗作者716 人,诗作12 060 篇(包括残篇)[2]。从收录诗作者和诗歌作品数量看,辽金诗虽然比不上蔚为大观的唐宋元明清诸朝诗歌,但也是一个不小的数量,在中国诗歌史上占有一席之地,值得深入研究,同时也有必要像编选《唐诗三百首》《宋词三百首》那样,单独编录选本,畅行于世,让更多的读者领略辽金诗的整体风貌与特有魅力。

2 《辽金诗史》诗歌“选本”功用及特色

编选独立的辽金诗歌选本这项工作,自然有俟来者。仔细品读张晶教授的《辽金诗史》,虽然不是独立的辽金诗选本,但是书中精选的辽金诗以及精辟的分析,无疑在客观上起到了“选本”的功用。这里试着作些分析,以见著者选诗之眼光与品鉴之功力。

初版《辽金诗史》近 40 万言,重版增加至 52 万余字,可谓皇皇巨著,其建构起的辽金诗分期析派、采用的“文化社会学视角切入”方法论,以及独到的史识和思辨能力,使得该书具有填补空白与树立范式的双重意义。出版以来,“师友交誉”,张松如、喻朝刚、李建中、洪树华、雷恩选等学者对该书的“拓荒”作用与学术价值给予了充分肯定与高度评价。尽管作者自称“一部文学史著作, 不应该是许多作家作品的描述性堆积”,但是文学史的建构不可能缺少作家作品的支撑,否则就容易陷入作者所说的“空对空”的争论,缺乏理论建构的事实支撑[3]。为完成《辽金诗史》的撰写,张晶教授“注重把创作与文学思想结合起来”,大量广泛阅读辽金诗歌并进行了“许多诗人的个案研究”,如萧观音、王庭筠、赵秉文、李纯甫、李经、完颜璹、元好问等重要诗人,发表了一系列学术论文,为全书的理论架构与撰写奠定了坚实基础,也为精选诗人诗作做足了准备。

《辽金诗史》把辽金诗合为一帙,用作者的话说是由于辽诗的“储藏量”小,难以独立成书;在具体论述时则将辽诗与金诗分开,这符合辽金时代社会发展与诗歌发展的实际状况,在处理上是适宜的,也是实事求是的。根据《全辽金诗》统计,辽诗作者83人,诗作142 首;金诗作者633 人,诗作11 918 首,辽金两朝诗作者与诗歌作品显然存在着较大的“不平衡”,作者在选诗时也进行了区别对待,但在论诗方面则没有偏废,一视同仁。

作为“隐性”诗歌选本,《辽金诗史》选诗论诗,呈现出诸多方面的特色。

首先,《辽金诗史》诗歌“选本”特色,体现在选论作者及作品的数量把握方面。检视历代诗歌选本,作品数量从几百到上千不等,自《诗经》305 篇后,诗词选本多以300篇为基数,上下浮动,成为一个不成文的惯例。至于选择哪些作家作品,除了世所公认的名家名篇必然入选外,其他入选作家作品在很大程度上取决于选家的诗学思想及艺术爱好。

(1)结构尺寸与生产工艺试验产品为某种规格机架的横梁部位,毛坯尺寸如图1所示,图中剖面线截面为后序建模与网格划分时所使用的对称面。在实际生产时,该机架横梁部位的冒口根部直径为1300mm,冒口重量为14.5t,钢液总重为34.4t,此部位对应的铸件工艺出品率为55%,浇注时一次浇满,未进行补浇。用外冷铁隔出末端区。

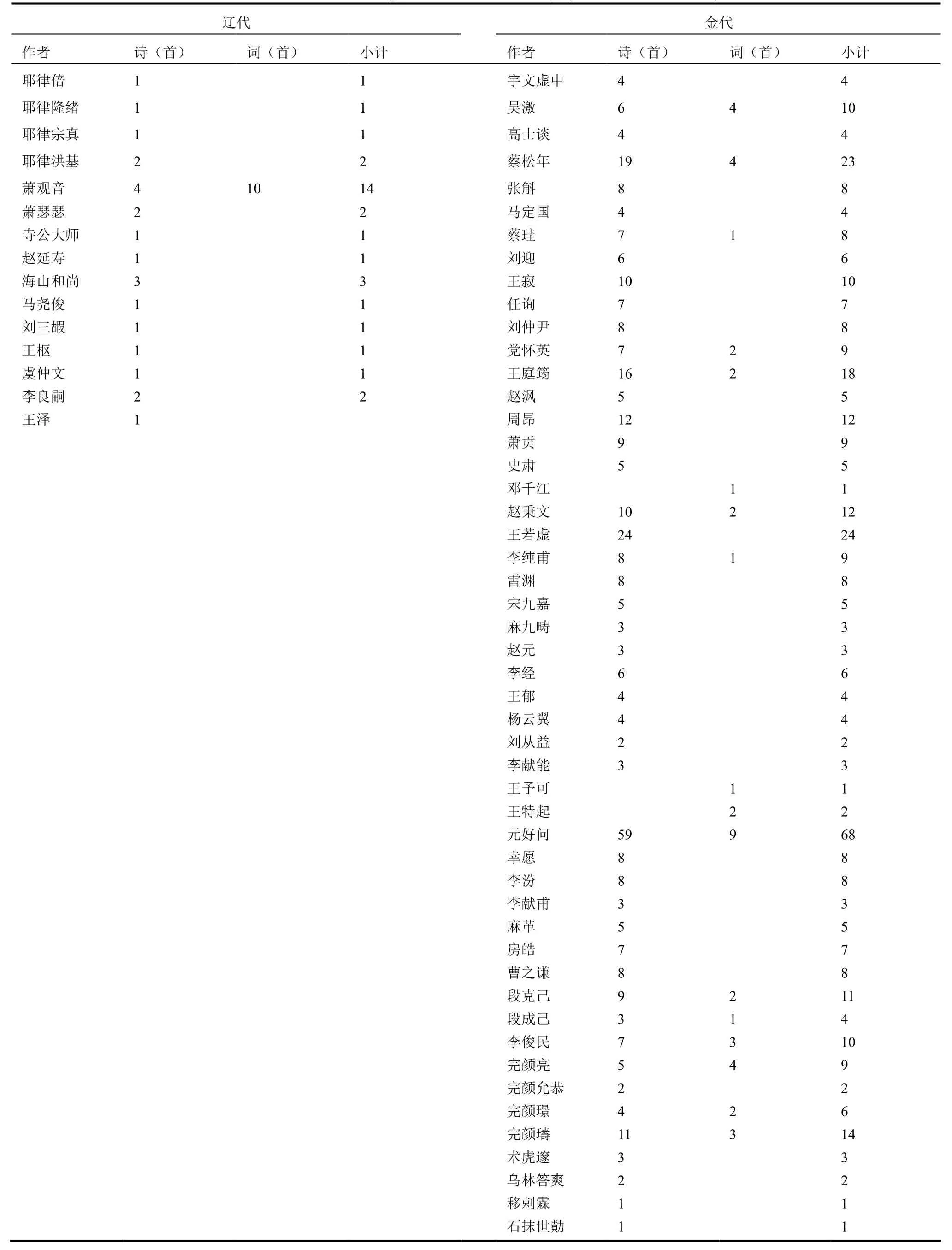

粗略统计,《辽金诗史》重点论述辽代诗词作者15 人,共选诗23 首(完整作品,下同),选词10 首(著者认为,词是一种特殊形式的诗);重点论述金代诗词作者50 人,共选诗363 首,选词44 首。全书总计论述辽金时代诗词作者65 人,选诗386 首,选词 54 首。辽代诗词作者中,选论诗词最多的是萧观音,达 14 首之多,其次是海山和尚,为3 首,其他人都在2 首以下。金代诗词作者中,选论作品最多的是元好问,共68首,其中他的名作《论诗绝句》30 首,选论就多达19 首;选论作品20 首以上的有王若虚(24 首)、蔡松年(23 首),10 首以上的有王庭筠(18 首)、完颜璹(14 首)、赵秉文(12 首)、周昂(12 首)、段克己(11 首)、吴激(10 首)、王寂(10 首)、李俊民(10首)等,其他都在10 首以下(见下表)。应该说,著者选论的作家作品与辽金诗人诗歌创作的质量水平及影响力是相吻合的,虽然总量偏少,但由于作者的精挑细选、深入论述与精心架构,总体上能够勾勒出辽金诗歌发展的历史脉络,反映辽金两代诗歌创作的风貌特色。而从数量来看,也符合一般诗歌选本的体量。

其次,从选论作品的体裁看,《辽金诗史》做到了各体兼顾,充分反映。选论的古体诗有四言、五言、七言、杂言,有歌行体、骚体;选论的近体诗有五律、七律、排律,有五绝、七绝,选论的词有小令、中调,长调。这也表明,辽金诗歌在整体成就上虽然逊色于唐宋,但是就体裁而论并没有缺失,这一方面反映了辽金诗人主动融于华夏民族、学习继承汉文化的自觉,另一方面也反映了各民族文化之间的相互交融与影响。特别是金源一代,早期文学存在着“借才异代”的现象,大量的汉族知识分子进入到金朝,凭借深厚的汉文化素养与精湛的创作实绩,为金代文化的发展繁荣作出了示范,培育了沃土,培养了人才;同时金代版图南推至中原腹地,丰厚的中原文化与华夏典籍滋养了金人,使得诗歌创作不仅在体裁方面得到传承,在题材内容、情感表达及风格方面也与唐宋诗歌渐行渐近。这些在《辽金诗史》著 者的具体论述中都有着深刻的体现。

《辽金诗史》选论作家作品统计表statistical table of the poets" works in History of Liao and Jin Poetry

第三,《辽金诗史》诗歌“选本”特色,突出体现在著者对所选诗歌的分析评价方面。所谓选诗不易,评诗更难。辽金两代绵延300 余年,存诗作者600 余人,作品超过万首,全部读完已属不易;况且当时《全辽金诗》尚未出版,“缺少大量的有关辽金诗人及其创作的具体研究作为基础”,要全面阅读掌握辽金诗存在着较大的文献资料困难。好在著者不畏艰辛,爬梳抉择,精选出了辽金两代60 余家诗词作者400 余首代表性作品,为构建辽金诗史奠定了扎实基础。如果说选诗是著者“诗歌史观”的体现,即如何通过选诗客观反映辽金诗歌主要成就、风格特色与发展流变的话,那么论诗则是著者独到感悟的反映,更能见出著者的“诗心”与鉴赏功力。

《辽金诗史》论诗,考证翔实,持之有据。在论述辽诗长篇《醉义歌》时,著者首先征引史料,比照申说,厘正其作者“寺公大师”法号未必是“寺公”,“公”字是尊称,“寺”则是法号中的一个字;然后根据诗歌内容推断这首诗可能作于作者“出家”之前,读来信实有据。对于不能确认作者的诗篇,则采取“存疑”的态度,如在论述七律《过汝阴作》(门掩黄昏染绿苔)是否真正出自海陵手笔时,就表示“也还是个疑问”,不随便作断语,体现出实事求是的态度。

《辽金诗史》分析作品,常常旁征博引,前后延伸,左右勾连,体现出著者丰富的知识素养和信手运用的娴熟。如萧观音《伏虎林应制》这首七言绝句,本是常见的应制之作,但经张晶教授层层分析,变得摇曳多姿,意蕴丰富:先是征引“本事”,阐明此诗创作背景,引出萧观音“女中才子”的美誉;接着分析诗歌契合时势的内容及雄阔博大的意境,赞美萧观音的政治远见、开阔胸襟与功业追求;随后与被誉为“倜傥有丈夫气”的宋代女词人李清照的《渔家傲》(天接云涛连晓雾)词比较,强化萧观音更具伟岸气度的英豪形象;最后从诗歌体现出的文化层面的意义归结此诗是“契丹民族性格的写照”,升华诗歌的“政治意义”。经过著者层层推进的分析,让读者进入一个愈转愈深、迭见其妙的思想艺术鉴赏境界。

一般的文学史在论述作家作品时,往往将侧重点放在“史”上,类似张晶教授在《得失寸心知——关于<辽金诗史>的研究与撰述》中提到的“先验理论体系”,使用的多是演绎法,而非事实归纳。在那些著者眼里,作品本身不是着墨重点,很多时候只是起到“印证”或强化作用,故而在分析作品时常常是惜墨如金,很少作长篇大论的深入分析。《辽金诗史》则不然,著者几乎对每首作品都有着深入精到的分析阐述,从来不吝啬篇幅,少则几十字,多则数百字,超过千字的单篇作品分析也不少见,像是对《醉义歌》的文本细读、分析阐述超过8 000 字,不啻于一篇专题论文。长篇大论固然容易陷入臃肿累赘境地,但是“蜻蜓点水”式的一笔带过,也很难让读者对作品有一个透彻的理解。可贵的是,张晶教授分析作品,字数多、篇幅长,但不觉得多余,这与他善于挖掘作品的思想内涵、长于分析作品的艺术特色,以及精于窥探诗人的心理活动是分不开的。教育部长江学者胡智锋教授曾这样评价张晶教授,说他“有种、有货、有情、有趣”,幽默、戏谑之中尽显睿智、深刻[4]。透过《辽金诗史》作品分析,常常可以感受到张晶教授的真知灼见、妙语迭出,阅读时让你不是“心有戚戚焉”,就是发出“会心的微笑”。

张晶教授分析作品,注重从创作者的心理出发,既重视诗情、诗意,也关注“诗心”、诗味,对诗歌的言外之意、味外之旨,对诗人的创作心理、创作意图了然于心,把握精准,字里行间常常散发出一股浓浓的抒情气息。如论述萧观音的《绝命词》,著者以无限同情的笔触写道:“萧观音之死,并非寿终正寝,而是被诬遭谤,含冤而死,这种情形下写的《绝命词》,必然是忧愤满纸、血泪迸发的,同时也凝聚着生命的强力。……绝命词都是信笔直书,无所顾忌,也无暇修饰,反而饶多慷慨之气、率直之语、精警之旨。即便平素温柔婉丽的女子,面临死亡也往往吐为慷慨之音。萧观音的这首《绝命词》就充满了悲愤慷慨的情感,读之震撼心灵。”这样直抵诗人内心深处的作品分析在书中多有可见。

分析论述作品,张晶教授既能还原历史,深入诗人内心,又能“跳脱”历史,以一个现代研究者的眼光来审视作品所反映的时代社会现实,进而烛照诗人的真实心理,提出自己的见解,将“客观审视”与“主观情绪”恰到好处地结合起来。比如在分析评述完蔡松年 10 余首诗歌后,张晶教授作出了这样的总结:

无论诗人如何不厌其烦地表白自己的林泉之志、归田之想,实际上他都不可能切实去做。他既不可能像陶渊明那样“不为五斗米折腰向乡里小儿”,挂冠而去,躬耕自资,也不可能像嵇康那样公开对统治者表示不合作的姿态。相反地,他的这种“宅心物外”、萧闲超然的态度,倒使女真统治者觉得放心,毋宁说成了腾达之阶。诗人心中的矛盾、厌倦乃至某种痛苦,不能说不是真实存在的,在诗中发出的“归欤”之叹,也不能说是诗人的违心之言,但是,在现实中他又是根本不可能、也不准备践行的。诗人在诗中是把林泉之乐、归隐之想作为一个美的理想来悬挂的,是对现实的超越,或者可以径称为“审美乌托邦”。蔡诗中的林泉之乐、归隐之想是作为超越现实的一种审美化存在。

这段充满感情色彩的评述无疑可以看作是对800 年前蔡松年的“知音”之论!特别是在该书近5 万字的元好问专章中,随处可以读到著者既立足史实又满含感情的评述,聊举一例以窥斑见豹。关于元遗山的七古诗歌特色,张晶教授在举出后世诗评家的典型评论后,提出了自己的独到见解:

遗山七古(也包括杂言、乐府等)气势磅礴,意象奇伟壮丽,但又并非粗戾豪肆,一览无余,而是在冲荡中见回旋、寓曲折。遗山七古的豪放雄肆,甚得李白神气,纵然没有太白那么多想落天外、倘恍迷离的奇特意象,但气势的奔放、格调的高朗,并不在太白之下,比起苏轼、陆游来,显得更加瑰奇多姿。

从文化角度切入分析诗歌,是《辽金诗史》论诗的最为显著特色。《辽金诗史》虽然是一部断代诗歌文学史,但是从著者的著述构想与该书撰成实际来看,完全不同于通行的文学史写法,似乎可以称之为“文化诗史”或“诗歌文化史”,这或许也是《辽金诗史》深受“师友交誉”的一个重要原因。《辽金诗史》不仅从文化社会学的视角来审视辽金诗的发展脉络,反映辽金诗人与华夏文化密不可分的联系,在具体分析论述时,也时刻不忘架起辽金诗人、作品与传统汉文化之间的“桥梁”,将辽金诗歌的发展置于华夏文化整体发展的大背景下、大格局中来考量,既深刻揭示出辽金诗歌与传统汉文化诗歌之间的相承、互补关系,又充分肯定辽金诗歌独特的艺术个性。略举几例:

萧瑟瑟《讽谏歌》体例上属于“骚体诗”,张晶教授在论述时并没有一笔带过,而是从“骚体诗”起源谈起,将骚体诗的发展流变、风格特征、诗学及美学价值娓娓道来,在此基础上再来分析《讽谏歌》,就显得内容丰厚得多、也容易引起读者的共鸣。分析萧瑟瑟另外一首骚体诗《咏史》时,张晶教授也对汉文化诗歌“咏史”源流进行了细致梳理,着力强调契丹诗人在诗歌创作中自觉接受并传承悠久汉文化的历史事实。在评述金代诗人刘迎七言歌行代表作《修城行》时,更是直接点明诗人似乎是“继承了元、白、张、王新乐府的创作旨归,以切入现实、针砭时弊为己任”,进一步深刻揭示了金人自觉学习汉文化、主动借鉴汉人诗歌创作手法的历史真实。

《辽金诗史》从文化视角评论诗歌,李建中教授曾经对此有精当深刻的点评。他指出,全书从“文化视角”切入,建构起辽诗与金诗发展的理论框架,既符合研究(本文作者按:原文如此,疑似有脱文),从整体观照到个案研究,主要是采用文化——心理分析与审美一艺术批评的方法。在对各新方法的化用中,显示出作者很强的思辨能力和敏锐的审美感知力。并举张晶教授评述李纯甫《灞陵风雪》诗为例说明,十分精到深刻:

《辽金诗史》解读此诗,不失时机地引用了诗歌史上借“赛驴”状写穷途诗人之潦倒、困窘与愤慈的诗句, 继之顺理成章地指出:“看来,‘赛驴’已成为一种原型意象,时常伴随着那些困厄潦倒诗人。骑着‘赛驴’的这些诗人,恰恰诗又写得有个性,有魅力,能感动人心。” 行文至此,作者笔峰一转,指出李纯甫写“赛驴”,并非仅是发穷苦之辞、困厄之磋,而是大有豪气在,欣然宣称‘赛驴大胜扬州鹤’,且以官场市尘的‘红尘’与之对比,高扬了‘诗仙’的价值。”《辽金诗史》的作者并不花费笔墨去大段征引关于“原型批评”的哲学的美学的诠释,而是紧扣作家作品实际来谈原型意象,将“原型批评”所包含的超个体的种族记忆性、意象的重复性与象征性、意指的概括性与延伸性等要义,化解于他对辽金诗史的文化阐释和审美批评之中[5]。

第四,需要特别指出的是,《辽金诗史》选诗、评诗,主要是从诗歌的思想价值和艺术成就出发,不因人选诗,更不因人废诗,这点尤其难能可贵。书中既大量选评元好问、王若虚、蔡松年、赵秉文等人品、诗品俱佳的诗人诗作,也选评耶律隆绪、完颜亮等屡屡发动侵宋战争的辽金君主的诗篇,并给予客观公允评价。特别是对于声名不佳、被称为“海陵炀王”的完颜亮,《辽金诗史》突破汉文化的“正统观念”偏见以及“文品即人品”传统观念束缚,开辟专节予以介绍。该节共选评海陵诗5 首、词4 首,将之置于当时特定的历史条件下详加分析评述,在批评海陵王野心勃勃、贪淫凶暴、猛悍残忍为政为人的同时,又从诗史的角度肯定其诗歌作品“有很宝贵的价值”,褒贬得宜,客观公允,体现出著者的胆识与勇气。

3 结论

作为历史王朝,辽、金两代早已淹没在了历史长河中,成为了中国历史不可分割的一部分;但是作为反映辽金两代社会政治及心灵文化的诗歌作品,并没有、也不会随着王朝的覆灭而消失、远去,相反,随着时间的推移,优秀的作品愈来愈放射出感发人心的艺术力量,值得后代人们去阅读、感悟和研究。

张晶教授的《辽金诗史》初版问世已愈26 年,皇皇三册的《全辽金诗》出版也已经过去了 22 年,一大批辽金诗人受到学术界深入研究,很多辽金诗人的作品也广为读者所熟知,包括诗歌在内的辽金文学研究已然走出“冷门”,成为新的研究热点、焦点和学术增长点,然而迄今为止,尚无一部权威的辽金诗歌选本出版,这不能不说是一件令人遗憾的事。在增强文化自信,推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的今天,籍此《辽金诗史》重新出版契机,笔者不揣浅陋,写下这篇小文,既是向我仰慕的学者张晶教授致敬,也想借此机会呼唤早日有独立的辽金诗歌选本面世,同时希望张晶教授这部《辽金诗史》中隐含的诗歌“选本”,有朝一日能够变成一部真正的辽金诗歌选本出版,以解渴读者,嘉惠学林。