第一次全国自然灾害综合风险普查软件系统简介

张学华 廖永丰 崔燕 阿多

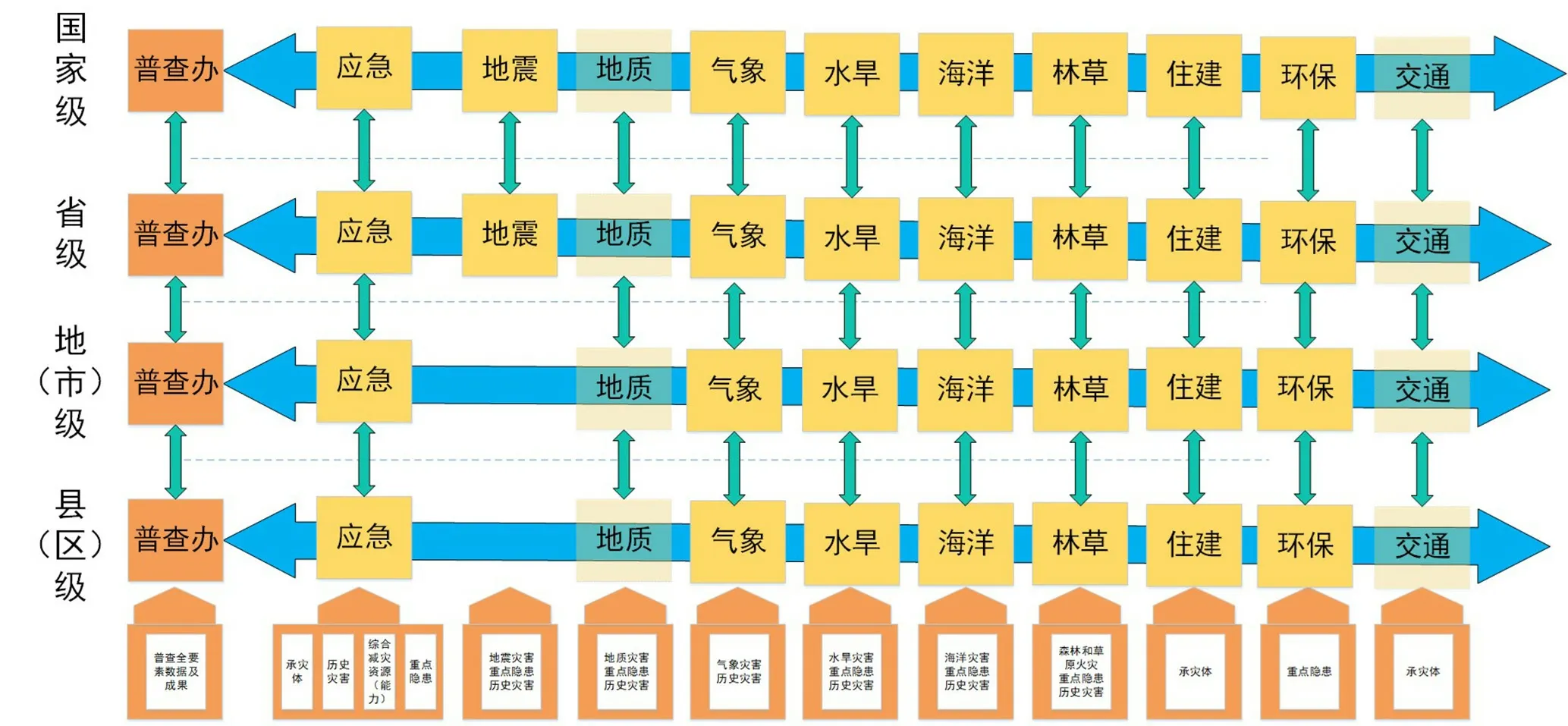

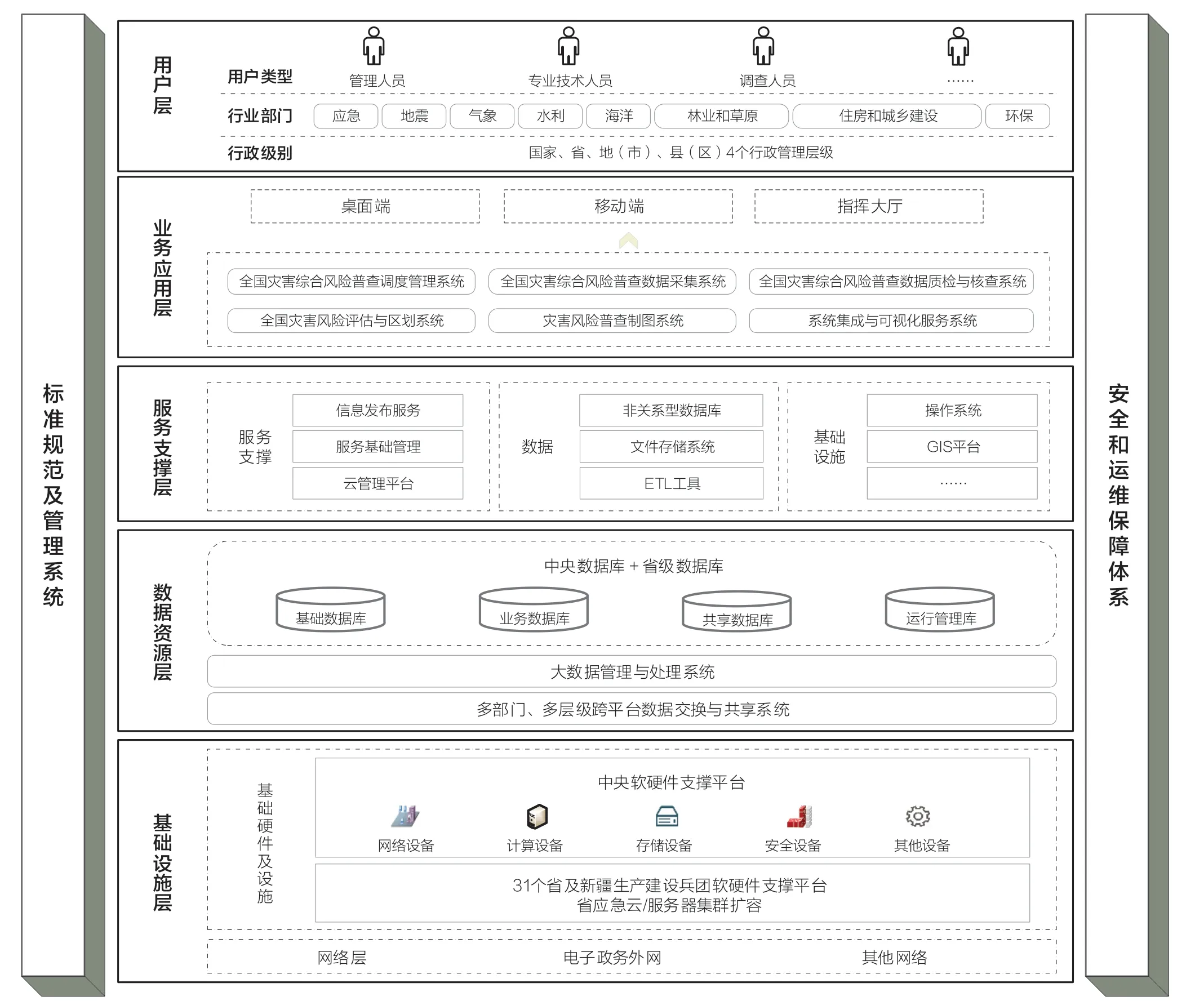

按照国务院第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室印发的《第一次全国自然灾害综合风险普查总体方案》的总要求,综合运用云计算、大数据、物联网及空间地理信息等先进技术,于2020 年底建成横向覆盖全国陆域及领海的全国灾害综合风险普查软件系统,构建“国家—省—市—县”四级灾害综合风险普查数据库体系(图1),建设灾害风险要素调查、隐患调查和风险评估与区划系统,统一制备普查工作底图,支撑调查数据的录入、存储、转换、逐级上报与审核、逐级汇总分析,隐患调查与评估、风险评估与区划,多行业(领域)的数据共享与交换,以及面向政府和社会多类型用户的成果发布与应用。

普查软件功能与使用需求

(一)软件功能

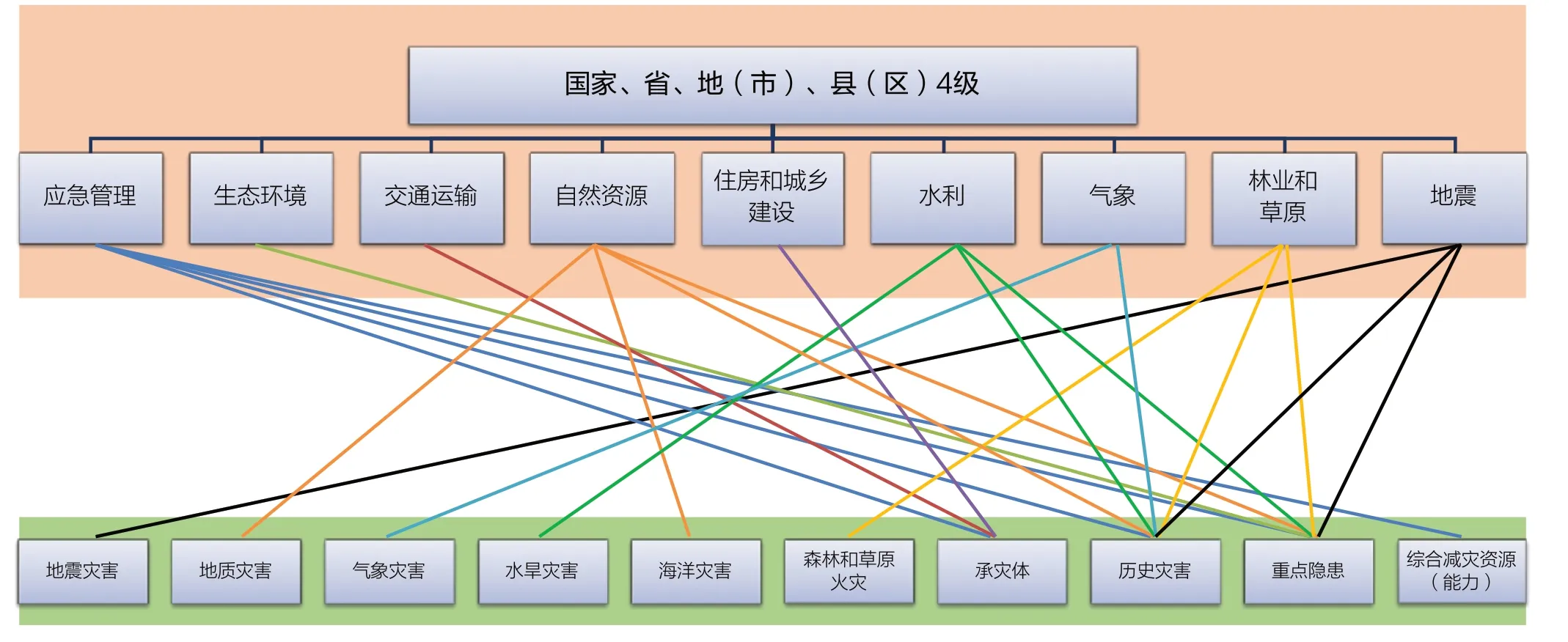

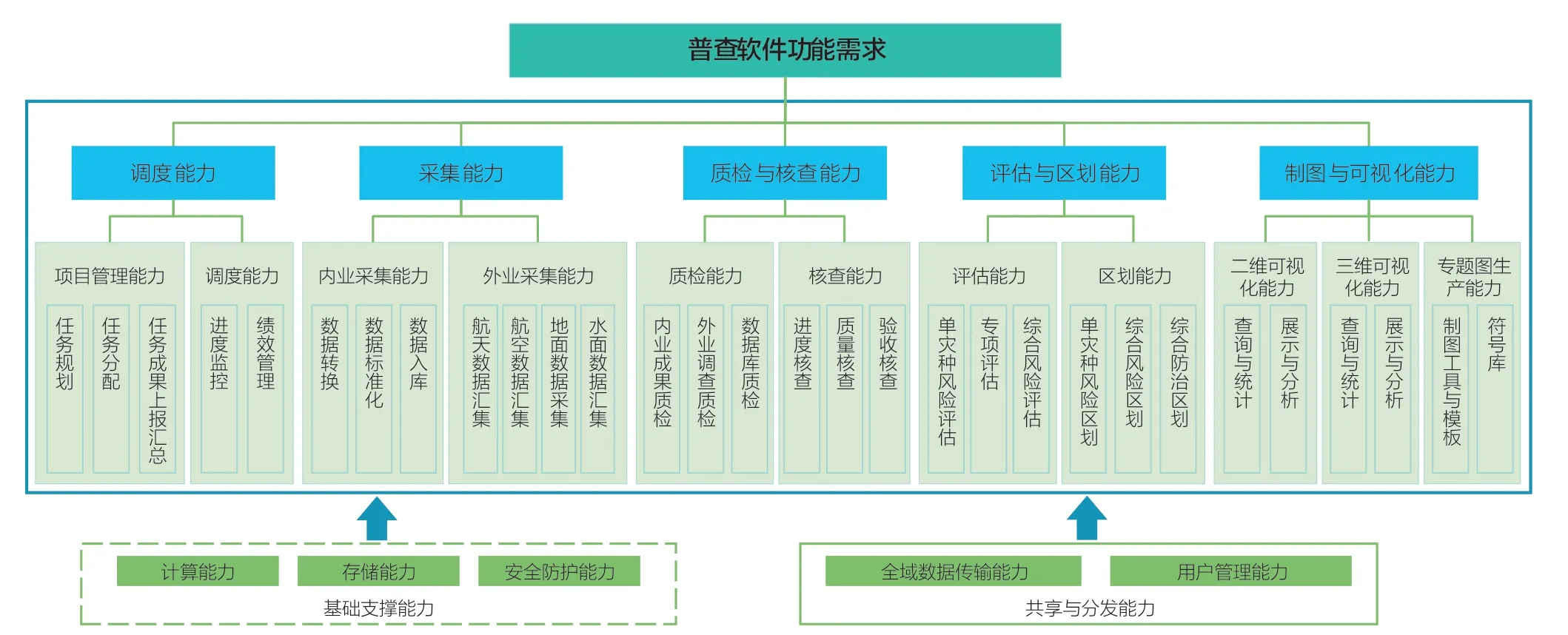

根据建设总体目标,应急管理部会同自然资源部、生态环境部、住房城乡建设部、交通运输部、水利部、气象局、林草局、地震局等部门和单位,计划利用1 年时间,建成全国灾害综合风险普查软件系统,形成“分级分业调度管理、一体化内外业采集、精细化质检与核查、多灾种风险评估与区划、跨层级跨部门共享与分发、智能化制图与多终端可视化”6 大核心能力。

1.分级分业调度管理功能

面向国家、省、地、县四个行政管理层级以及应急管理、地震、地质、气象、水利、海洋、林业和草原、住房和城乡建设、交通、生态环境等行业部门,形成分级分业调度管理能力,能够对全国灾害综合风险普查工作中外业采集、内业采集、风险评估等实施精细化过程管理,对普查任务、普查成果、保障资源等进行分级分业管理,通过对各项关键数据进行统计分析以及多维全景式可视化呈现,满足各级各部门任务监督、任务调度、进度管理等功能需求,为各级各部门普查工程管理人员提供全面、准确的信息及决策支持(图2)。

2.一体化内外业数据采集功能

内业采集方面,充分利用应急管理、地震、地质、气象、水利、海洋、林业和草原、住房和城乡建设、交通、生态环境等行业已有的普查、调查数据库和业务数据资料,按致灾因子、承灾体、历史灾害、综合减灾资源(能力)、重点隐患等灾害信息类型进行汇集、清洗及标准化,并统一整理入库。

外业采集方面,利用各类调查要素的空间矢量要素底图,通过移动端App 现场调查与复核等多样技术手段,全方位、多粒度采集各类灾害属性信息,形成完备的信息资源目录。

3.精细化质检与核查功能

图1 “国家- 省-市- 县”四级普查数据库体系

图2 普查系统涉及的部门和行业

按照分类校验规则,对地震、地质、气象、水旱、海洋、林业和草原火灾等主要灾害的致灾危险性调查数据,对承灾体、历史灾害、综合减灾资源(能力)、重点隐患等综合要素调查数据的质量进行检查和评价,包括对各类调查要素的空间矢量信息及灾害风险属性信息的正确性、完整性、规范性、逻辑一致性等进行检查。

按照行业主管部门普查任务分工以及国家、省、地、县4 级政府普查任务的组织实施要求,对各级各类组织实施主体普查任务的完成情况及其质量进行核查和验收。能够支持抽查、核查等多种技术手段实现对各层级各部门普查项目质量分布、执行验收等核心要素的精细化把控。

4.多灾种风险评估与区划功能

以普查工作采集的灾害综合风险数据为基础,多对象、多方法、多尺度对地震、地质、气象、水旱、海洋、林业和草原火灾等单灾种风险进行分析评估。基于单灾种调查成果,开展国家、省、地、县4 级综合灾害风险的评估。根据风险评估结果,开展国家、省、地、县4 级单灾种风险区划和防治区划,以及多灾种的综合风险区划和防治区划。并能够支持国家、省、地、县4 级标准比例尺的单灾种、多灾种综合风险评估专题图、风险区划图、风险防治区划图等专题数据的标准化、规范化、自动化生产。

5.跨层级跨部门共享与分发功能

通过多部门、多层级跨平台数据交换与共享系统能够满足国家、省、地、县4 个行政管理层级,应急管理、地震、地质、气象、水利、海洋、林业和草原、住房和城乡建设、交通、生态环境等行业部门,跨部门、跨层级、跨平台的灾害普查数据与成果高效、安全、可靠、实时共享与分发的要求。并能够根据需要,向普查办汇交各行业的灾害普查信息,向应急、地震、地质、气象、水利、海洋、林业和草原、交通、生态环境等行业部门分发灾害风险普查成果。

6.智能化制图与多终端可视化功能

基于采集、质检、评估与区划、调度、制图等过程形成的数据资源、产品,应用多要素的制图模板以及符号库,灵活配置专题要素,实现自适应、智能化制图;并以桌面端、移动端、大屏端等多终端形式将多要素、多时次和多区域的全国灾害综合风险普查数据和成果,用热力图、栅格图、聚集图、雷达图等表现形式,结合空间地理信息实现多维度与多时态查询、统计、分析及二三维可视化展示。

(二)系统用户与业务量分析

1.系统用户数量分析

系统将面向国家、省、地、县4 个层级的用户,预计整个系统的用户总量约197 万人。

2.业务处理量分析

按照日均访问用户数占总用户数的50%估算,则日均访问用户总数不低于98 万人次/日。并发用户量通常按日访问量的30%估算,则信息系统并发用户量不低于27 万。

3.数据存储总量分析

应急管理、地震、地质、气象、水旱、海洋、林草、住建、环保、交通等10 个行业的数据,按照国家级、省级两级存储,预计数据存储总量为5PB。

软件系统架构简介

(一)系统能力架构

为满足全国灾害综合风险普查的各方面工作需求,软件系统建设需要围绕“分级分业调度管理、一体化内外业采集、精细化质检与核查、多灾种风险评估与区划、跨层级跨部门共享与分发、智能化制图与多终端可视化”6 大核心能力开展建设,系统建设的能力架构如图3 所示。

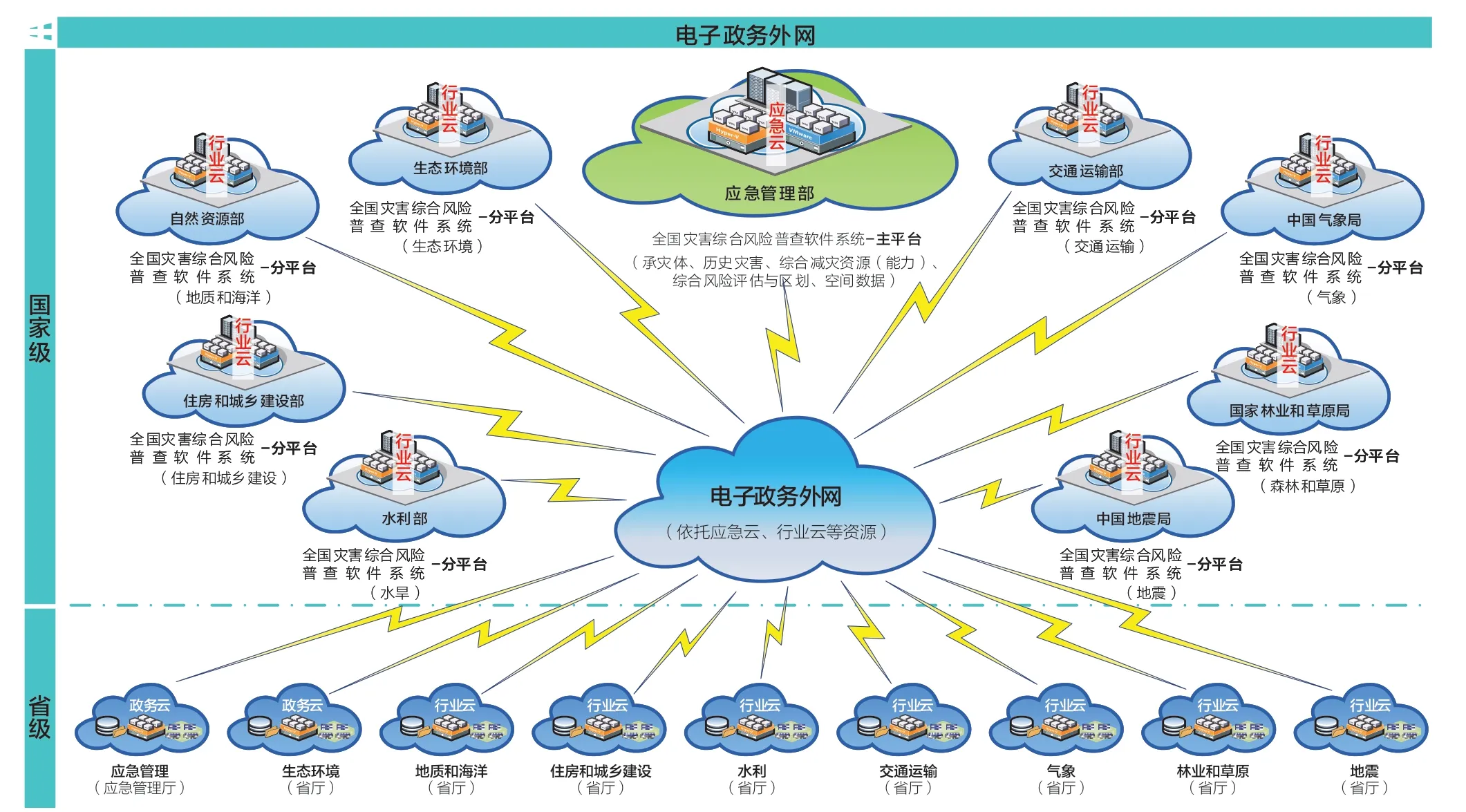

(二)系统应用架构

全国灾害综合风险普查软件系统充分利用云计算、大数据、移动互联网等先进技术,按照统筹规划、业务主导的总体原则开展系统的建设。为支撑风险普查业务模式,在应急管理部建设主系统,在自然资源部、生态环境部、住房城乡建设部、交通运输部、水利部、气象局、林草局、地震局等多个行业部门和单位建设分系统。全国灾害综合风险普查软件系统应用架构如图4 所示。

基础设施层。在国家和省两级部署,部级硬件平台部署在应急管理部以及自然资源部、生态环境部、住房城乡建设部、交通运输部、水利部、气象局、林草局、地震局等云平台或者服务器集群上;省级硬件平台部署在各省政务云上,通过电子政务外网或者互联网等连接成为一个整体。

数据资源层。建立全国灾害风险普查数据库和地震、气象、水旱、海洋、林草、住建、交通等行业风险普查数据库以及32 个省级数据库(31 省和新疆生产建设兵团),采用国家级数据库为主节点、各省级数据库为分节点的分布式架构。主要存储基础数据、业务数据、共享数据、运行管理数据等资源。通过大数据管理与处理系统以及多部门、多层级跨平台数据交换与共享系统实现数据的管理与共享分发。

图3 普查系统能力架构

图4 系统应用架构

服务支撑层。为调度管理、数据采集、质检核查、评估区划、风险普查制图等业务化服务以及数据库管理、平台管理、集成管理等应用在基础设施、数据、应用支撑等层级提供相应的通用服务。

业务应用层。形成基于云的全国灾害综合风险普查软件系统,包括调度管理系统、数据采集系统、数据质检与核查系统、风险评估与区划系统、制图系统、系统集成与可视化服务系统等核心业务系统。

用户层。软件系统的用户主要是参与全国灾害综合风险普查工作的国家、省、地、县4 个行政管理层级,应急、地震、地质、气象、水利、海洋、林业和草原、住房和城乡建设、交通、生态环境等行业部门的管理人员、专业技术人员、调查人员等。

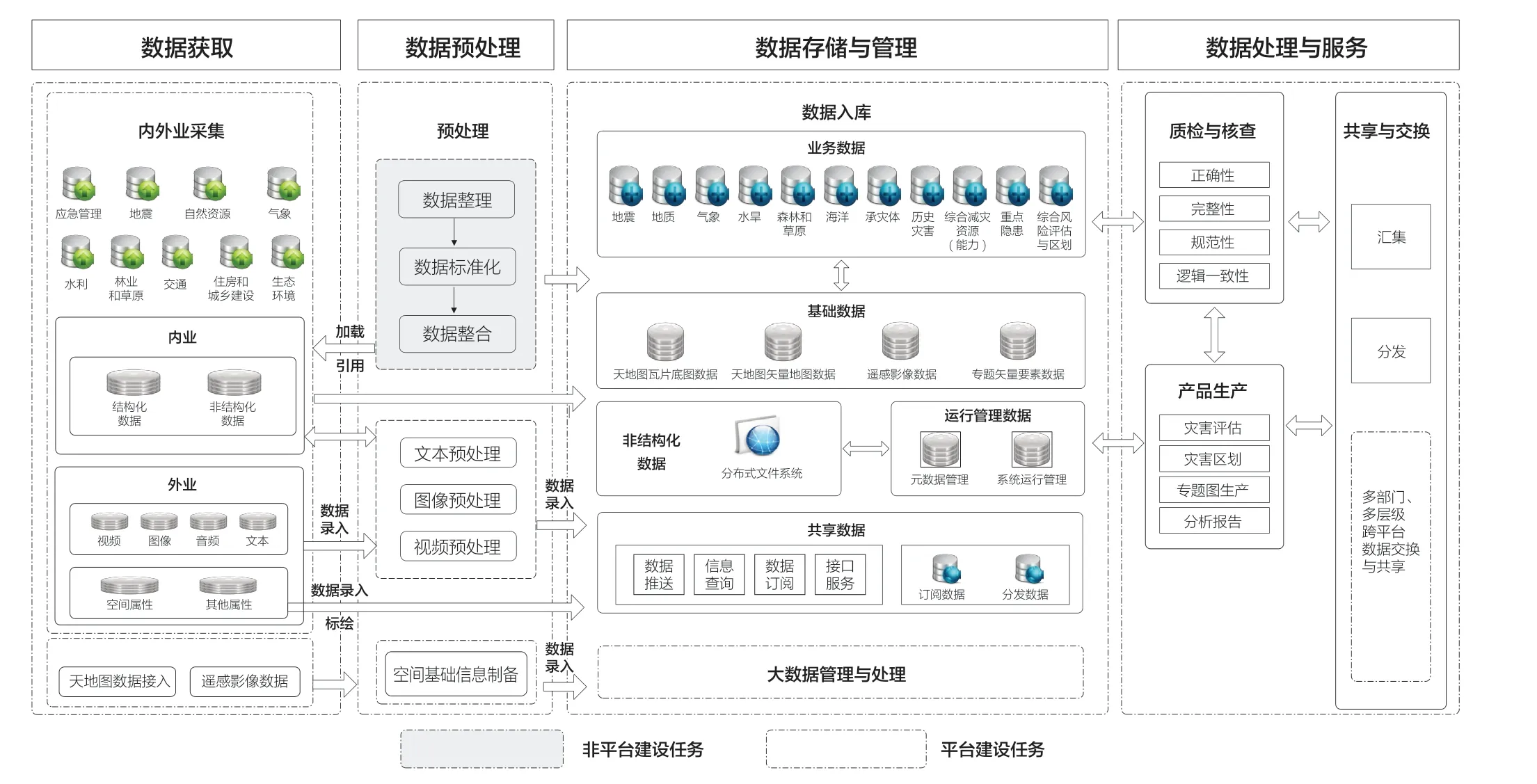

(三)数据架构

全国灾害综合风险普查软件系统数据架构主要由数据获取、数据预处理、数据存储与管理、数据处理与服务等4 部分构成。入库数据分为基础、业务、共享和运行管理数据。数据架构如图5 所示。

数据获取。采集应急管理、地震、自然资源、气象、水利、林业和草原、交通、住房和城乡建设、生态环境等行业的内业数据;获取和采集航天、航空、地面和水面的外业数据;接入天地图数据、获取遥感数据等空间信息。内业和外业采集的数据可包括普查信息表格等结构化数据和图像、音频、视频以及地理信息矢量、栅格、标绘等非结构化数据。

数据预处理。对各行业已有的资料或者数据进行数据整理、数据标准化、数据整合,然后进行内业导入;对内外业采集的数据进行预处理,包括对文本、图像、视频等的提取、处理;对接入的空间基础信息进行制备,包括调查底图制备、专题要素制备等。

数据存储与管理。基于大数据管理与处理系统对内业采集和外业采集数据、空间基础信息制备数据、系统运行数据等产生的基础数据、业务数据、共享数据和运维数据等进行存储与管理,为各个业务系统提供实时、近实时以及批处理等不同要求的数据访问服务。

数据处理与服务。数据处理包括数据质检与核查以及灾害普查专题产品生产两个方面,首先对普查数据进行正确性、完整性、规范性、逻辑一致性等检查,而后,对已入库和已预先处理、质检完成的数据进行加工生产,完成包括各类单灾种及综合灾害风险评估、灾害风险区划以及各类专题图的制作;数据服务包括数据的共享与交换,完成跨层级、跨部门的普查信息汇集以及对所有涉灾部门的普查产品按时、按需分发。

普查软件业务系统简介

(一)全国灾害综合风险普查调度管理系统

图5 数据架构

全国灾害综合风险普查调度管理系统面向国家、省、地(市)、县(区)4 个行政管理层级以及应急管理、地震、气象、水利、地质、海洋、林草、住建、交通、生态环境等行业部门,基于普查调度管理系统,对全国灾害综合风险普查工作调查要素采集、风险评估区划等实施情况进行精细化过程管理,对普查任务、普查成果、保障资源等进行分级分业管理,通过对各项关键数据进行统计分析以及多维度可视化呈现,满足各级各部门任务监督、任务调度、进度管理等功能需求,为各级各部门普查工程管理人员提供全面、准确的信息及决策支持。调度管理系统包括普查工作管理分系统、普查任务管理分系统、统计展示分系统、培训学习分系统、系统管理分系统。

(二)全国灾害综合风险普查数据采集系统

灾害综合风险普查数据采集是普查过程中工作量最大、涉及人员最多的环节,需要充分结合应急管理、地震、地质、气象、水利、海洋、林草、住建、交通、生态环境等行业部门现有基础数据、普查或调查数据以及业务数据等相关资料,经过数据汇集、清洗及标准化后进行统一整理入库。同时,利用“陆海空天协同”的3S 技术,开发地震、气象、水旱、海洋、森林和草原火灾、房屋建筑与市政设施等灾害调查数据采集分系统,历史灾害、承灾体、综合减灾资源(能力)、重点隐患等专项调查与排查数据采集分系统以及专题矢量要素、风险调查空间要素等空间数据的制备分系统,实现平台端、移动端等多终端应用,为灾害信息调查人员提供高效、便利、自动化程度高的调查手段,提高普查工作的效率和准确性。

(三)全国灾害综合风险普查数据质检与核查系统

全国灾害综合风险普查数据质检与核查系统需要支持普查信息的质量检查与确认工作。面向基础性普查原始资料、多源遥感影像数据的处理和解译、外业调查、灾害风险评估、区划与防治区划、成果发布等工作的需求,结合全国灾害综合风险普查数据的特点,按照各灾种数据生产单位制定的数据质检规则,通过数据分级质检与核查,确保数据成果的正确性、完整性、规范性与逻辑一致性。

(四)全国灾害风险评估与区划系统

以各类风险评估与区划模型为基础,构建面向国家、省、地、县4 级用户的全国灾害综合风险评估和区划系统。支持多对象、多方法、多尺度的地震灾害、水旱灾害、气象灾害、森林草原火灾、海洋灾害等单灾种风险评估以及历史灾害、综合减灾资源(能力)、重点隐患、承灾体等的风险评估,同时支持多灾种、多要素的综合风险评估。基于风险评估成果,实现对各灾种等不同尺度的单灾种区划与防治区划,在此基础上,通过叠置法、主导标志法、地理相关法、景观制图法、聚类分析法等定性和定量结合的方法,结合孕灾环境、行政边界、地理分区等要素信息,提供国家尺度、省尺度、市尺度、县尺度等不同尺度的多灾种、多要素的综合风险区划和防治区划。

(五)灾害风险普查制图系统

基于采集、质检、评估与区划等过程形成的数据资源、产品及服务,应用多要素的制图模板以及符号库,灵活配置专题要素,实现自适应、智能化制图,为主要灾害致灾调查与评估、承灾体调查与评估、历史灾害调查与评估、综合减灾资源(能力)调查与评估、重点隐患排查、主要灾害风险评估与区划以及灾害综合风险评估与区划统一提供专题制图工具。

(六)系统集成与可视化服务系统

应用系统软件总集成目标:技术实施上,实现“三类集成”(表现层集成、基础功能服务集成、业务流程集成)完成应用系统软件技术集成工作,组织管理上,通过“两个统一”(统一技术要求,统一工程管理规范)来完成工程建设的组织管理工作,最终通过“技术+管理”,实现界面统一、功能可复用、结构可扩展、流程可定制的全国灾害综合风险普查软件系统。

基于采集、质检、评估与区划、调度、制图等过程形成的数据资源、产品,以桌面端、移动端、大屏端等多终端形式将多要素、多时次和多区域的灾害综合风险普查数据和成果,用热力图、栅格图、聚集图、雷达图等表现形式,结合空间地理信息实现多维度与多时态查询、统计、分析及二三维可视化展示。

(七)大数据管理与处理系统

大数据管理与处理系统是基于分布式、云计算、大数据、数据融合等技术,构建面向国家、省、地(市)、县(区)4级的全国灾害综合风险大数据资源体系,完成数据标准、技术标准、管理标准和安全标准等方面的总体共性大数据管理与处理平台建设工作,实现不同来源的结构化和非结构化灾害综合普查数据的分布式存储、一体化管理和更新维护,支持不同地域十万级用户对于普查数据的并发访问需求。

(八)多部门、多层级跨平台数据交换与共享系统

图6 普查平台软件部署方案

为满足全国灾害综合风险普查软件系统对内面向多个行业部门以及国家、省、地(市)、县(区)4 级部门的数据交互与共享,对其他部门的成果与信息发布的需求,开发多部门、多层级跨平台数据交换与共享系统。针对各业务系统的技术和体系结构,配置各业务系统的数据交换映射关系,横向联合多个业务部门及各业务应用系统,纵向贯通国家、省、地(市)、县(区) 4 级,提供短消息、长文本、块数据等不同类型数据的共享与交互手段,并能够根据不同的权限、不同的信息订阅分发机制,提供点对点、组播、广播等共享交换模式, 提供数据流和共享服务 API 两种形式的资源共享交换方式, 满足不同场景下的数据交互与共享需求。 系统支持以各级应急管理部门为本级交换共享中心,其他行业部门为共享交换节点的运行模式。

(九)四级数据库体系

按照全国自然灾害综合风险普查建设总要求,采用纵向覆盖国家、省、市、县四级行政管理层,横向覆盖应急管理部门及自然资源、生态环境、住房和城乡建设、交通、水利、气象、林草、地震等相关部门和单位的总体布局,建设全国灾害综合风险和减灾能力数据库体系。国家层级,在应急管理部建设全国自然灾害综合风险普查数据库,相关部门和单位分别建设各灾种和各专题灾害风险普查数据库。地方层面,各级应急管理部门和同级相关部门分别建设分数据库,支撑本级、本部门灾害风险普查工作及同级各部门数据交互与共享。

基于统一的标准规范、数据基准、分类体系、组织结构和编码体系,对数据资源进行统一规划,建设包括国家级数据库、地方各级数据库、各灾种数据库和各专题数据库,对国家、省、市、县多层灾害风险数据进行调查、采集、质检、核查、分析,实现各层级数据实时动态协同处理,通过云平台对数据库进行统一管理,支撑不同来源、不同结构的灾害综合风险普查数据跨部门、跨地区、跨领域交互与共享。

软件与数据库的建设与部署

按照普查总体方案的要求,行业软件系统由各行业部门分别建设,分行业集成。通用软件系统由应急管理部牵头建设,提供所有行业部门使用。

全国灾害综合风险普查数据库采用中央—省两级“物理集中”,国家、省、市、县四级“逻辑分散”的建设模式。中央部署于“应急云”省级平台建议部署于各省大数据管理局的云平台。

依托电子政务外网,在中央和省两级部署,主平台部署于应急管理部,分平台部署在中国地震局、自然资源部、中国气象局、水利部等单位(图6)。