恒书古帖不书诗:从王铎的临帖看书法与文本的关系

刘忠义

铜陵职业技术学院学报编辑部,安徽铜陵,244000

1 引 言

书法是我国特有的一门艺术样式,它的起源与汉字同步。在明清以前,汉字的书写从根本意义上讲不是为了艺术,而是为了“记言”的实际需要,是实用的。在古代,书法总是为一定的文本内容服务。纵观书法发展史,自殷商甲骨文到宋元时期文人墨迹,书法大致都是为一定的文本内容服务,或是撰写自家的文词,或依附于别人的诗文等。甲骨文的文本多是记录占卜活动中时间、地点、人物、事件、结果的卜辞;金文的文本是关于当时祀典、赐命、诏书、征战、围猎、盟约等活动或事件的记录;而石鼓文的文本为四言诗,作为我国最古老的石刻文字,因记述秦皇游猎之事,也称“猎碣”。秦汉留存今天的墨迹有帛书、简牍书,还有壁画、陶瓶上的题字,以及金属器铭文、石刻、砖瓦、漆器等,文本多是歌功颂德的文字内容,或是当时的文书。魏晋南北朝时期的墨迹遗存——二王书迹,均为便条或寄给亲友的信件,王羲之的《十七帖》集王羲之尺牍二十九通,是写给益州刺史周抚的一组书信,书写的时间是从永和三年到升平五年(公元347—361年),历时长达十四年之久[1]。隋唐以后书家开始出现书写非自己文词的墨迹,如智勇的真草千字文,陆柬之抄写西晋时期陆机的《文赋》等。当然,在印刷术还未普遍使用的古代,书籍主要是以人工抄写得以流传。“抄书”现象在很早就出现了,如战国时期帛书抄录老子的《道德经》,魏晋时期的经书抄录等,这种抄录主观上是书籍抄录需要,而非书法活动,此处不做讨论。这种基于一定的非作者本人的文本内容书写,从书法作为艺术这个角度来看,是一种进步。书法服务于一定的文本,这是因为我国古典书法在其发展过程中有其独特的双重性,即相互交融渗透的实用性与艺术性。而这种相互交融与渗透,是以汉字为载体、以笔迹(线条)为语汇的书法艺术发展的必然结果[2]。

千百年来,临摹前人的书迹成为一种最基本的书法学习途径,就其本质而言,书法学习必须有临摹阶段。每个书写者,主观上都必须遵循“预设”的形式,即所谓的意在笔先。在这方面,书法家所处的情景与再现外在客观世界各种事物的画家相当不同。从书法的书写本质来看,书法家在临摹古人的书迹时,总会有一定自主的或是被动的发挥空间,但在我国17世纪以前,书法家主观上认为临摹时要尽量忠实于原作。时至明清之际,书法史上出现了一种现象,即书法家的临摹观念出现了重大变化:临摹不仅是学习和继承伟大传统的途径,它还是书法创作的重要手段,或者说,临摹在明清时期的书法家观念上即是创造[3]。他们以碑帖上的文字为文本,虽然在落款中往往会写上临(或拟)某某帖,但作品的视觉效果与原帖差距很大,实际目的是借原帖的文本和字法,进行自我发挥式的创作。明清书法家不再是用自己的文词或他人的诗词,而是以碑帖上的汉字群为文本作为书写对象进行创作,从书法的艺术属性角度来看,是一种进步。这种书法临摹学习现象后人谓之为“抄帖”,以明清之际董其昌、王铎、傅山、八大山人以及清晚期的吴昌硕等书家为代表,其中以王铎最为明显。王铎曾在一段跋语中直接宣称:恒书古帖不书诗。恒书古帖不书诗成为王铎书法创作的主张,文本对于书法在实质上发生了根本性改变。

2 王铎及其临帖实践

王铎(1592—1652),字觉斯,一字觉之,号十樵、嵩樵,又号痴庵、痴仙道人,别署烟潭渔叟,河南孟津人[4]。明天启二年(1622年)中进士,受考官袁可立提携,入翰林院庶吉士,累擢礼部尚书。崇祯十六年(1643年),王铎为东阁大学士。崇祯十七年(清世祖顺治元年,1644年)满清入关后被授予礼部尚书、官弘文院学士,加太子少保,于清顺治九年(1652年)病逝故里,享年61岁,谥文安。王铎作为明末清初书法家,他的书法与董其昌齐名,有“南董北王”之称[5]。

王铎的书学思想崇古。在王铎的书画跋语中,多次强调以古为尚。如:

书法贵得古人结构。近观学书者,动效时流。古难今易,古深奥奇变,今嫩弱俗雅,易学故也。呜呼!诗与古文皆然,宁独字法也(1)王铎《琼蕊庐帖》临《淳化阁帖第五·古法帖》跋。。

予书何足重,但从事此道数千年,皆本古人,不敢妄为。故书古帖,瞻彼在前,瞠乎自惕。譬如登霍华,自觉力有不逮,假年苦学,或有进步耳。他日当为亲家再书,以验所造如何(2)王铎《琅华馆帖》(张翱刻本)之《仿古帖》跋。。

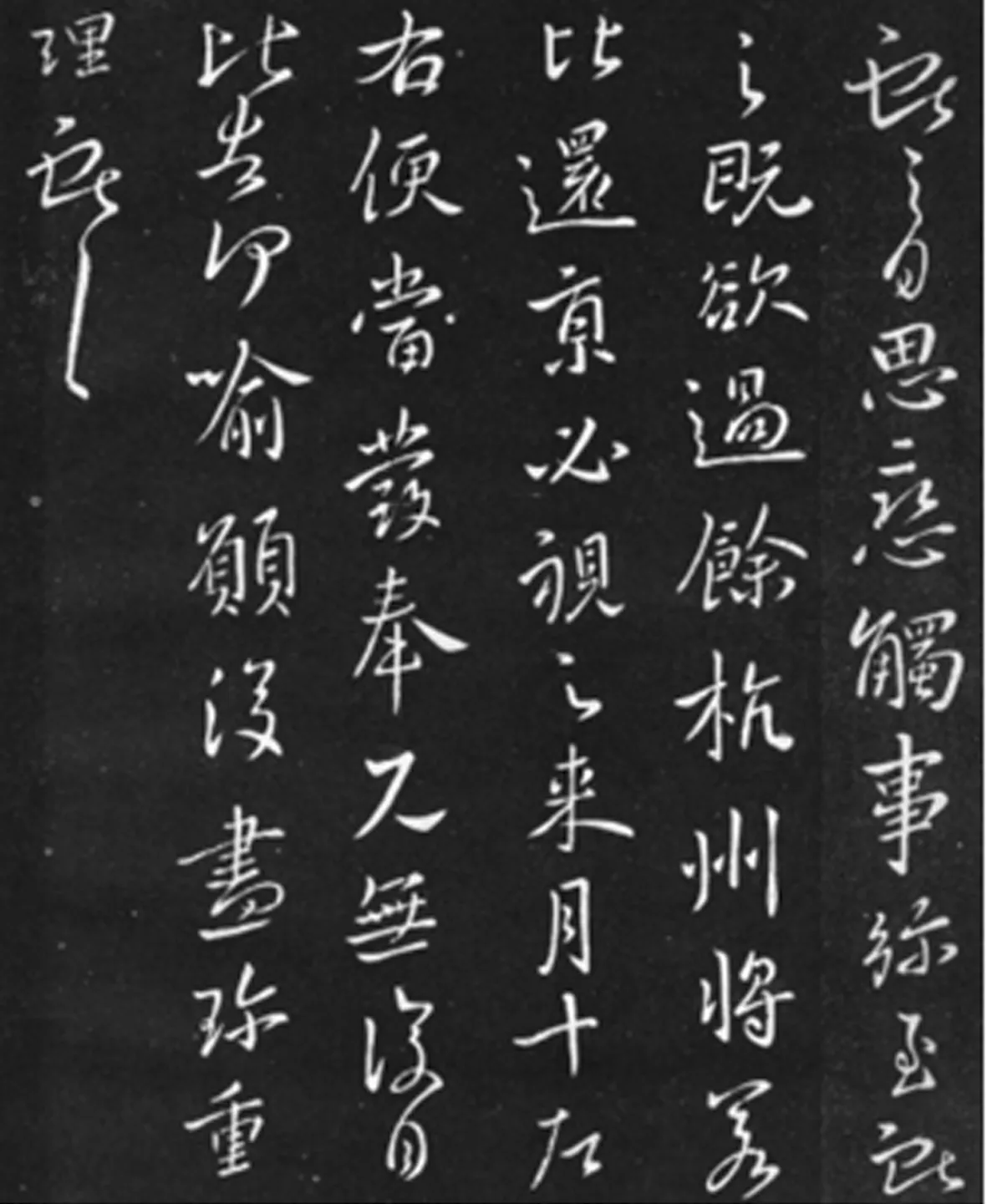

图1 王铎《临王献之草书轴》

书学以师古为第一义。近世书家以臆骋,动无法度。如射不挂鹄。琴不按谱。如是亦何难之有。变化从心,从心不踰。呜呼!难之矣。近世诗与古文亦然。此可以惊河伯,不足以当海若也(3)王铎临古论书跋文。。

王铎一生对《淳化阁帖》的学习最勤,有大量临《淳化阁帖》书迹存世。明崇祯九年(1636年),王铎时年45岁,其作品《临王献之草书轴》(图1)(4)江苏昆仑堂美术馆藏,绢本,纵169厘米,横49厘米。钤“王铎之印”朱文印、“太史氏”白文印。,文本为:

献之:思恋触事弥至,献之既欲过杭,州将若比还京,必视之。来月便当发。奉兄复日。芝老先生词宗。丙子二月,王铎。

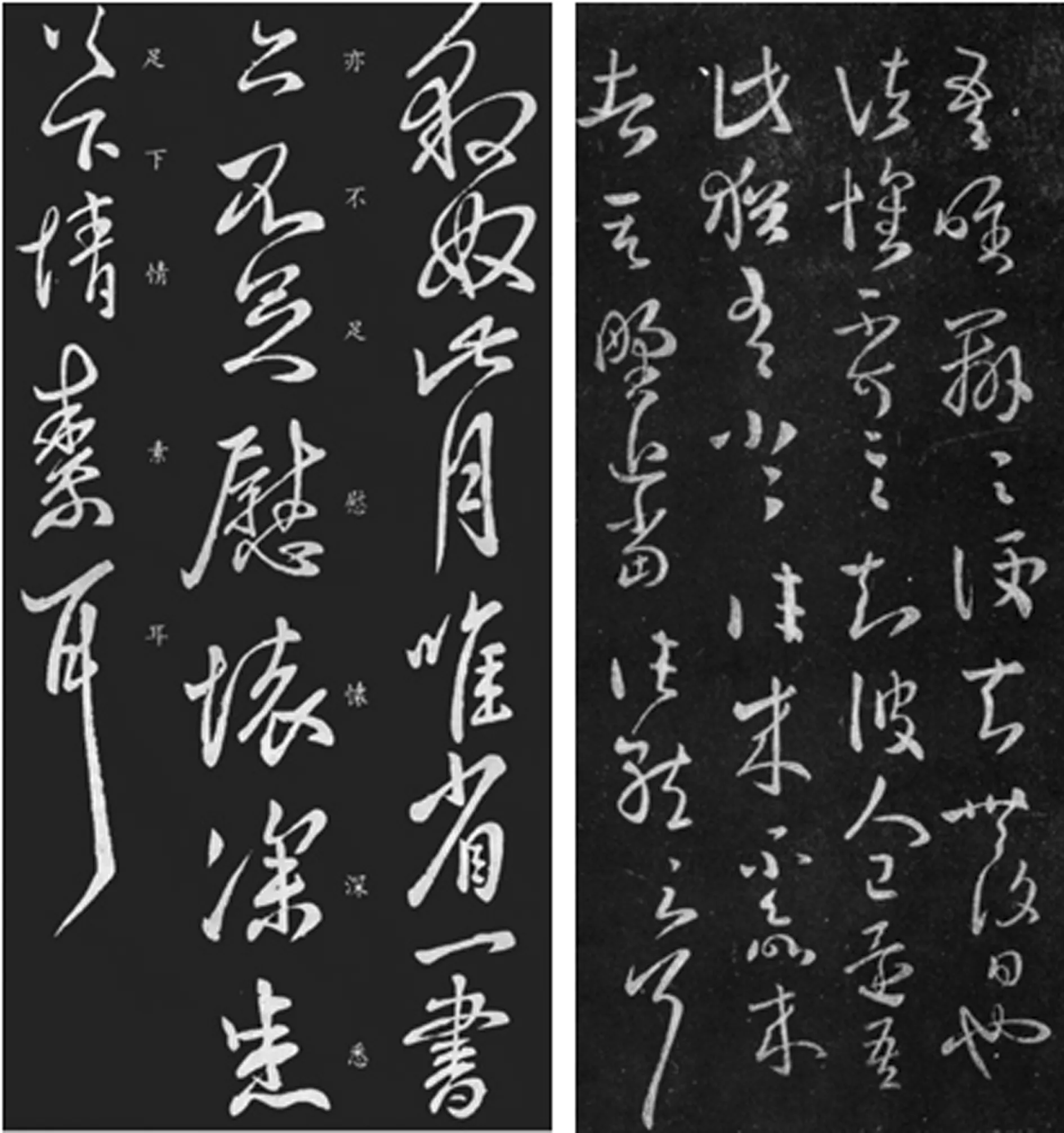

王献之《余杭帖》(图2),源于《淳化阁帖》卷九,原贴释文为:

献之白:思恋触事弥至,献之既欲过余杭,州将若比还京,必视之。来月十左右,便当发。奉见无复日,比告何喻,愿复尽珍重理。献之白。

图2 王献之《余杭帖》

王铎的临作中遗漏了“白”“余”“十左右”“无”,省去“比告何喻,愿复尽珍重理。献之白”内容,当是背临或者是对帖抄书——抄帖,并非忠实于原帖的临摹,是凭着自己对原帖文本的记忆进行发挥式的书写。王铎在临写时能把原帖中的文本记住大半,可见其对《淳化阁帖》的熟悉程度。该作品结字、点画形态以及线质,与原帖出入都比较大。原帖行书作品,间或穿插楷书、草书,而临作全为草书,所谓临帖,只是借帖发挥,写的是自家风格。另外,作品中有明显的“涨墨”法。值得注意的是,作品题款中“芝老先生词宗”这6个小字线条较细,与其他字迹明显不同,应该是应“芝老先生”即明御史赵胤昌之索书而后加的,所用毛笔也应该不是原来的那支。

分析传世的王铎临作会发现,王铎所谓的临帖实际上是采取一种“不规规摹拟” “拓而为大”(5)“不规规摹拟”见王铎《跋米芾吴江舟中》:米芾书本羲、献,纵横飘忽,飞仙哉。深得《兰亭》法,不规规摹拟,余为焚香寝卧其下;“拓而为大”见王铎草书《杜甫凤林戈未息诗卷》跋语:丙戌三月初五夜二更,带酒微醺不能,醉书于北都琅华馆,用张芝、柳、虞草法,拓而为大,非怀素恶札一路,观者谛辨之,勿忽.盂津王铎。的书写。根据王铎存世的临作,这种“不规规摹拟”,是以改动临摹对象的表现形式而展现自我个性意趣的临帖方法,或称为意临。临作去原作的风貌甚远,其实质是,以原帖的文本(文字群)为书写对象进行二度创作。

在王铎的行草书轴中,临帖作品占了相当大的比重,而且屡屡漏字脱字,有的还把几种不相干的帖串在一起。明崇祯十六年(1643年)六月,王铎送给友人一件临《淳化阁帖》草书立轴(图3)[6],该立轴是拼凑《阁帖》中王羲之、王献之三件法帖。文本为:

豹奴此月唯省一书亦不足慰怀耶吾唯辨辩知复日也知彼人已还吾此犹往来其野近当往就之耳家月末当至上虞亦俱去。癸未六月极热临。王铎。惊坛词丈。

图3 王铎临《淳化阁帖》

作品中的文本均出自《淳化阁帖》,其中“豹奴此月唯省一书亦不足慰怀”出自《淳化阁帖》王献之的《豹奴帖》(图4)。后面的“耶”字是王铎自作主张加上去的;“吾唯辨辩知复日也知彼人已还吾此犹往来其野近当往就之耳”是取自《淳化阁帖》王羲之的《吾唯辨辩帖》(图5),但与原帖有出入,省去了“诸怀不可言”等字;“家月末当至上虞亦俱去”也是取自《淳化阁帖》王羲之的《家月帖》。

王铎的这件立轴,以三行纵向书写完成,字的大小及倚正极富变化。根据墨色的轻重变化判断,王铎在书写此草书轴时,主体部分大致蘸了7次墨,每次蘸墨后接着书写时,起笔刻意与上一个字的末笔相连接,形成字字连属、一气呵成的气象。根据王铎同类作品的尺幅,这件作品纵横应该在226.5 cm×49.6 cm左右,比《淳化阁帖》原作要大得多,字径相应的也要大得多,可见是借原帖的文本进行展大书写。作品中那种极尽缠绕的结字以及缠绵线质均与原帖相去甚远;部分字法也做了改造,如王献之的《豹奴帖》中“唯”“省”“书”“足”“慰”等字为行书,王铎则一律写作草书。作品的文本是从三则王家父子的私人信件、便条之类的内容中不完整摘取,有的缺字,有的则自主加字。就文本的文学意义而言,文本的主旨,即便是回到“二王”所处的东晋时期,也无关乎当时的时代精神,既没有文学价值,也没有社会实际意义,更别说王铎的时代了。有意思的是,王铎将王羲之父子的法帖文本次序颠倒,将王献之的置于王羲之的前面。称王羲之父子为“吾家逸少”“吾家献之”的王铎(6)王铎的书学思想崇古,宗法“二王”,在许多临摹二王的作品后,跋“拟吾家逸少帖”“拟吾家献之帖”。,不应该犯有这种违背常理的错误。款处虽署“癸未六月极热临”,但与原帖比较,无论是点画、结字还是线条及章法,全是王铎自己风格的惯性书写,那种几乎是字字连属的连绵书写,既是理性的,也是情感的,是何等的畅快!这件立轴是应“惊坛词丈”的索书而作,王铎应该是严肃的,是以创作的态度对待这件立轴的。

图4 王献之《豹奴帖》 图5 王羲之《吾唯辨辩帖》

在王铎存世墨迹中,像这类在款中明确表明“临”的作品有很多,据薛龙春统计,有120多件[7]。关于王铎临帖中的脱字现象,清代鉴藏家已有注意。陶梁《国朝王觉斯杂临淳化帖》云:“以《淳化帖》考之,多有脱字。”高文龙先生在对王铎部分临作进行考释时,将王铎的临作与原帖进行比较研究,指出这类临作,乃割取数帖拼凑而成,文本难以卒读[8]。

王铎去今已远矣,对当时“癸未六月极热”的情景只能做一种臆想。但在面对这件立轴时,可以做这样的分析:在书此件立轴时,除了在书写过程中对诸如点画的形态、空间布白的安排以及墨色的变化等书法语汇的关注以外,其他的如文本内容、二王法帖的次序以及文字的增与减,都不在王铎思考之列。所谓的临帖,是王铎通过法帖中的文本惯性书写,以笔墨传递自己的情性。文本在王铎的笔下,只是赖以书写的载体,对或错、增或减,都不重要,重要的是书写的淋漓以及通过笔迹的组合,其间包括字与字之间的连属、墨色的浓与淡、枯与湿等诸多语汇,是对作品进行的有意识分割,是在享受书写的过程中完成作品的“创作”。

3 恒书古帖不书诗:文本对于书法的载体意义

“恒书古帖不书诗”,语出王铎《京北玄真庙作》[9]诗轴中跋语:吾恒书古帖不书诗,世尠好诗者,亲串好之,是以书之。其大意是说,吾恒常书写古帖,不书诗文,因为世间鲜见好诗者。此诗轴是因为索书者喜欢此诗,故书之。言外之意,恒书古帖不书诗,是一种无奈,是因为“世尠好诗者”。客观上讲,王铎在对待书作的文本选择上,较之前人,有了很大的突破。

我国书法是汉字的书写艺术,是通过汉字的书写表达书者的思想情感及审美理想,汉字是书法的载体,书法不是为汉字或文本内容服务。汉魏之际书家钟繇指出,“笔迹者界也;流美者人也。”[10]指出书法作为艺术的两个最基本的要素,即“笔迹”本身的流美与否和笔迹对空间的分割——“界”的美学意义。流美是书法笔迹——线条的视觉感受,或行云流水般地流畅,或滞涩、或轻盈、或凝重等。笔迹的视觉形式与书者主观上的心性(审美趣尚)有关,与材料的使用也有关。笔迹的分割——界的形式美与书者的审美趣尚也有关,但汉字的自身构型规定了分割的样式。界即分白赋黑,古人强调“计白当黑”(7)语出包世臣《艺舟双楫·述书上》:是年又受法于怀宁邓石如完白,日:“字面疏处可以走马,密处不使透风,常计白以当黑,奇趣乃出。”以其说验六朝人书,则悉合。,是对笔迹的“界”的重视,要求将字里行间的虚(白)处,当作实(黑)处一样布置安排,虽无着墨,亦为整体布局谋篇中的一个重要组成部分。

汉字是我国书法赖以形成的基础,它以独特的形体结构美孕育了独具民族特色的书法艺术。汉字是以表意为主的象形文字,可以“状物”,进而能够“会意”,此些都是以汉字外在的形和内在的理为主。汉字以形为体,对自然界中客观事物加以区分,是华夏民族在与自然斗争中不断积累和创造的结果,是先人对客观世界认识上的一个质的发展。汉字以一个个的“形体”独立存在,从最初的不规则形状发展为现在所谓的方块字,它的四周,无形中有一个方块的界定,不管其原来的构型是什么,方的、扁的,或是正的、斜的,人们通过主观意志,将其置于一个方形的二维空间中。在这个方形的空间中,汉字通过点画的方向和形态,将空间分割为丰富多样的形式,这本身就是一种非常完整而和谐的艺术平面构图。

《集王圣教序》中“书”字的反转图(图6)为《集王圣教序》中“书”字的截图(截图经过Photoshop绘图软件反转处理)。“書”字通过自然书写,横向的笔画由平势逐渐书写成“右上行”的斜势,它们之间非平行排列;竖向笔画左右倾斜,其中主画作左倾,奠定了字势的左倾基调。“書”字的最后一笔将“日”旁中间横画书成左倾的竖点,使该字在“画面”中有“金鸡独立”的意趣,也增强了该字的左倾字势。在以“書”字为单元的方形空间中,字位于“画面”的左侧,通过“書”字的第一次分割,形成左和右不均衡的“布白”,右边的布白明显较大;“書”字七处横向和五处竖向的笔画形状长短各异,笔画间均有一定的夹角(非平行排列),将“画面”进行二次分割,“布”出大小不一、形态不同的“白”,使画面形成了强烈的黑白对比的视觉感受,画面便有了富有变化、有意味的艺术形式。如果将图6作为书法作品欣赏,其审美内容主要有以下三点:“書”字本身的形式美感、笔画的形式美感、空间布白的形式美感,三者间相互联系相互区别,又浑然一体,形成具有特定风格样式的作品。

图6 《集王圣教序》中“书”字反转图

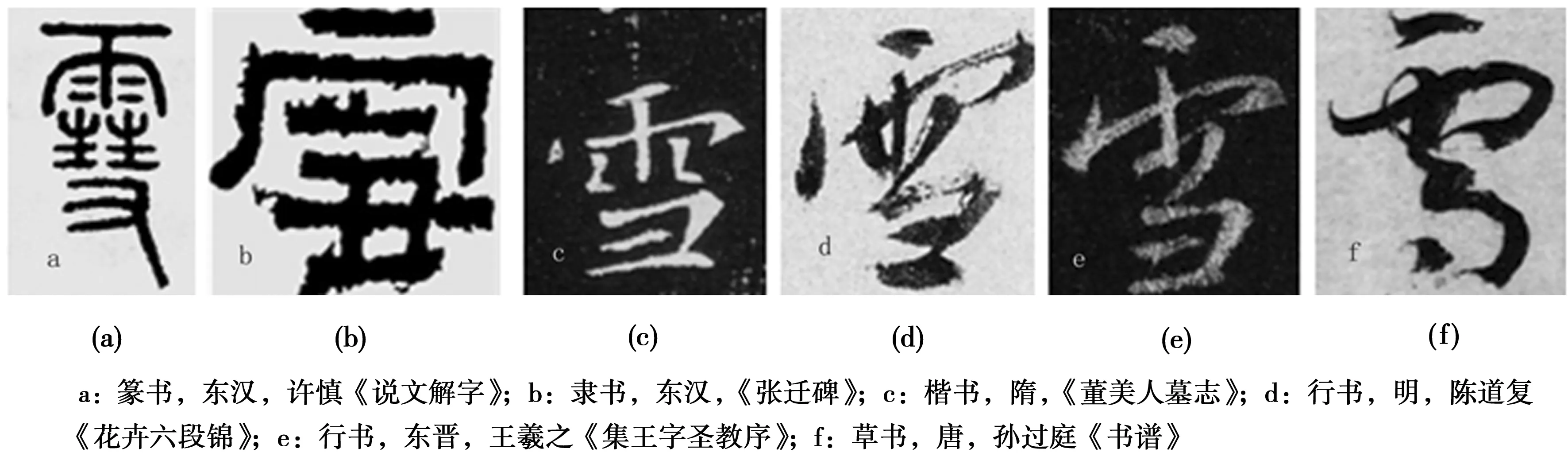

从书写的角度来看,汉字的每个个体的构成均不相同,笔画趋向(包含笔势)繁复交错,点画在书写时由于书者的情绪变化,或粗或细、或轻或重、或徐或急,再加上体势的倚正变化、力度的强弱变化等,这些都凝聚了书者的思想感情因素,也因此才有了“书为心画”之说。汉字个体除了自身具有“界”的特性外,由于汉字作为文字符号的属性,汉字本身无形,其还极具可塑性。书者根据思想感情表达上的需要,通过变形、移位等变化,塑造具有艺术意味的视觉形式。不仅如此,汉字在发展过程中形成篆、隶、楷、行、草五种书体,不同的书体其构型也不一样,如雪字(图7),每个书家之间有明显区别,同样,在不同书体间构型也有不同。

文本,指书面语言的表现形式,从文学角度说,通常是具有完整、系统含义的一个句子或多个句子的组合。文本可以是一个句子、一个段落或者一个篇章。书法家通过书写一定的文本,完成一件完整的书法作品,文本是作为“篇”上的载体,文本自身的文学性并不是书法家首先所要表达的内容,换言之,文本的文学性不是书法本体。书法是在文本书写的基础上形成的,文本书写是书法创作的途径,作为载体,文本(文字群)是在“篇”上对二维空间的分割,运用一定数量汉字间的组合,以及每个不同的汉字自身的点画结构和这些结构之间的联系(笔势),使作品在较大尺幅的二维空间有了艺术意味的分割。王铎的大量书法临摹实践,实际上是借古帖上的文本,进行自主创作,王铎关注的是书法本身,至于文本,它只是书写的载体,文本的实际意义或文学意义有或者没有,都无关紧要,都不是王铎作为书写主体所要考虑的内容,书法至此实现了艺术的自觉。

图7 “雪”字不同书体对照

4 结 语

在明清书家的主体认识中,临帖被视为自我风格发展的契机。考察明清书家的临帖即创作的书学实践,那种自我发挥式的意临——抄帖方式,是明清书家书法学习的一种自觉方式,造就了明清书家的鲜明个性,与此同时,也确立了明清书家关于书法与文本的关系的认知。在明清书家的主体认识中,文本之于书法,不再是如苏东坡“文无深意而不书”的依附关系,文本只是书法的载体,书法通过文本的书写得以呈现,书法的创作不能没有文本。文本的文学性,是书法创作中书写的基础,但不是书法表现的对象。作为艺术,书法表现的是作者主体的思想情感与审美趣尚,而不是服务于文本及其文学性。明清时期,这种“恒书古帖不书诗”的书法学习与创作思想,把明清书法在书法发展史中推向另一个至高点,为书法由实用性与艺术性相生转变为纯艺术存在形式做了积极的铺垫。明清书家为这一转变在理论和实践上所作的积极探索,具有“现代性”的意义。随着书法研究的不断深入,笔者坚信,不论是书法作为艺术的实践意义,还是书学理论研究意义,明清书家的书法实践都应引起足够重视。在今天,书法作为艺术的存在,不能也不可能回到从前的“抄书”样式,应该在坚守民族特色的基础上,把握书法作为艺术的本质,在继承中创新,在创新中继承,面向世界。

当然,需要指出的是,我们在强调书法的本体意识时,并不是极端地杜绝文本的文学性之于书法的审美意义。历代书法经典表明,书法的审美是一个复杂的心理感受过程,在阅读书法的同时,欣赏文本的文学性,会使书法本身的可读性更强,审美意义更大。那种极端的摒弃文本的文学性的书法创作,在实践上会走向极端的形式主义,使书法创作徒有形式,表达苍白乏力。所谓的“为书法而书法”,在书法发展史上不可能走得久远。