两种陆面方案对陆雾与海雾模拟效果的对比研究

姜昊宇,高山红

(1.中国海洋大学海洋与大气学院,山东 青岛 266100; 2.中国海洋大学物理海洋教育部重点实验室,山东 青岛 266100)

引言

雾是近地或海面空气达到饱和时,水汽凝结成水滴或冰晶,使大气水平能见度(简称“能见度”)低于1 km的一种灾害性天气现象[1]。雾造成的低能见度给水陆交通运输、工农业生产带来了严重危害[2-3],因此对雾演变机制研究与数值预报的需求日益迫切。根据直接影响雾形成的下垫面物理属性的差异,雾可以简单分为陆雾与海雾两大类,它们的代表性类型分别为辐射雾与平流冷却雾[4]。

数值模拟是研究雾演变机制的重要手段[5-8],用于模拟的中尺度大气数值模式主要有MM5(The Fifth Generation Penn State/NCAR Mesoscale Model)[9],WRF(Weather Research and Forecasting)[10],RAMS(Regional Atmospheric Modeling System)[11],以及GRAPES(Global/Regional Assimilation and Prediction System)[12]等。其中,WRF模式的应用最为广泛。在WRF模式的众多方案中,对雾的模拟而言,大气边界层方案、云微物理方案与陆面方案尤其重要。很多研究者已经对前两个方案进行了较为详细的对比分析[13-15],然而对陆面方案的研究工作相对较少。在WRF模拟中,陆面方案承担着描述陆面物理过程的任务,如定量刻画大气边界层下垫面动量、热量与水汽的收支平衡[16]。研究者在采用WRF模式研究陆雾与海雾时,针对陆面方案的选择存在明显不同的两种倾向(表1)。

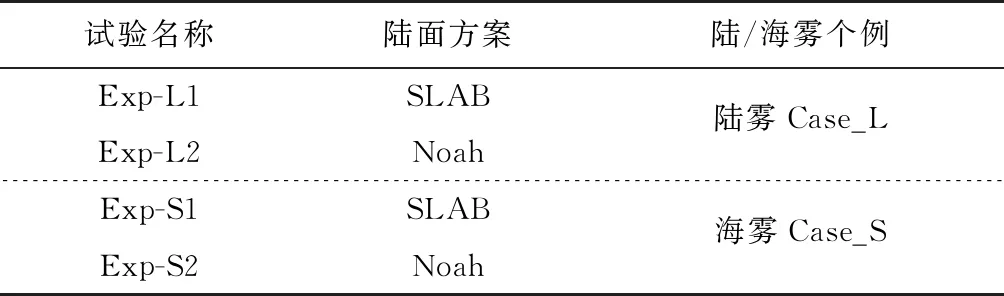

表1 已有陆/海雾模拟研究中陆面方案的选择

由表1可以看到,模拟陆雾时倾向于选择物理过程简单的SLAB陆面方案,而模拟海雾时则是物理过程完善的Noah陆面方案。譬如,研究者在针对江苏大雾天气过程数值模拟研究中,都选择了SLAB陆面方案[17-18],而研究华南近海海雾与黄海海雾时,则选择了Noah陆面方案[6,22]。根据表1中所列举文献,我们了解到:针对陆雾过程的WRF模拟,研究者已经初步指出采用SLAB方案给出的模拟结果要优于其他陆面方案(如Noah方案),但这只是基于模拟效果的简单对比分析[26-27],陆面方案的作用机理基本上没有涉及;针对海雾过程的WRF模拟,几乎没有见到不同陆面方案优劣比较的研究。

渤海和黄海是我国近海中海雾最为频发的海域之一[3-5],华北地区与华东地区是大范围陆雾的高发区[2]。有时大范围雾区会同时覆盖陆地与海域,有时陆雾会移动到海面,而海雾经常会在近海发生且越过海岸线入侵陆地。在这样的情形下,运用WRF模式进行雾的数值模拟时,陆面方案应选择SLAB方案与Noah方案中的哪一种?因此,为了探究陆面方案对陆/海雾的模拟效果,本文以2次典型雾过程(陆雾与海雾各1例)为研究对象,拟通过详细的数值模拟试验进行对比分析,尝试揭示SLAB与Noah陆面方案对陆雾与海雾的影响机理及其差异。

1 数据与方法

1.1 观测、再分析与下垫面数据

观测数据为常规地面标准站观测以及船舶、岛屿气象观测数据(网址:https://rda.ucar.edu/datasets/ds337.0),不仅用于检验不同陆面方案的模拟结果,揭示不同陆面方案模拟所给出的近地面温湿特性,而且为数值试验中的数据同化服务。

利用韩国气象局(Korea Meteorological Administration,KMA)所提供的天气图(网址:http://web.kma.go.kr/eng/index.jsp),对陆雾与海雾生成发展阶段的气压场进行分析,确定影响陆雾与海雾生成的重要天气系统。利用欧洲中期天气预报中心(European Center for Medium-Range Weather Forecasts,ECMWF)ERA5的风场再分析数据(分辨率0.25°×0.25°,1 h间隔;网址:https://rda.ucar.edu/datasets/ds633.0),检验近地层风场的模拟效果。

使用FNL(Final Analysis Data of Global Forecast System)1°×1°再分析数据(网址:http://rda.ucar.edu/datasets/ds083.2)为WRF数值模拟提供背景场,采用NEAR-GOOS(North-East Asian Regional Global Ocean Observing System)日平均海面温度(sea surface temperature,SST)数据提供海洋下垫面信息。

陆面方案所需的陆地下垫面信息由MODIS(Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometer)静态21类冠层数据与19类土壤数据提供。

1.2 观测雾区的反演与模拟雾区的诊断

日本高知大学提供的MTSAT(Multi-functional Transport Satellite)静止卫星数据(网址:http://weather.is.kochi-u.ac.jp/sat/GAME/),包括红外双通道(红外短波4通道与红外长波1通道)数据与可见光数据。基于这些数据,借助WANG et al.[28]给出的雾信息反演流程与相应的计算程序,来获取观测雾区,已有研究[6,29-30]表明该方法是有效的。

模拟雾区的诊断方法,采用WRF模拟结果中液态含水量(liquid water content,LWC)≥0.016 g·kg-1的区域[28,31],该数值根据能见度(visibility)≤1 km换算得到[32-33],同时模仿卫星鸟瞰的方式,将雾顶高度定义为自上而下找到LWC≥0.016 g·kg-1所在位置[28],但不高于400 m[31]。

2 观测分析

2.1 陆雾与海雾个例

2.1.1 个例选取

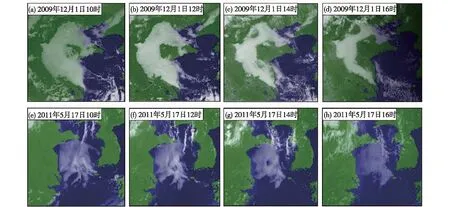

在可见光卫星云图上,雾表现为光滑均匀的云区,色调为白到灰白,边界整齐清楚[34]。其中,黄海海雾特征明显,呈暗淡柔和的乳白色,表面纹理均匀,与海岸线吻合,海上边界较光滑,位置固定,形状少变[35]。通过这些特征,挑选2009年12月发生于华北至华东地区的一次陆雾过程(图1a—d;简记为Case_L)与2011年5月一次黄海海雾过程(图1e—h;简记为Case_S)。由图1(图中时间为北京时,UTC+08;下同)可见,这两次大雾过程的雾区清晰可见且发生范围较大,适合用作研究对象。

2.1.2 观测事实

陆雾Case_L于2009年11月30日20 时开始在华北地区小范围生成并在夜间发展扩张,在上午至中午期间,雾区已经覆盖华北与华东大部分区域(图1a/b),山东、江苏和河北等地皆监测到强浓雾天气;1日下午雾区保持稳定(图1c/d);1日夜间开始萎缩(图2a/b;图中雾区由1.2节中的观测雾区的反演方法得到,下同)。海雾Case_S于2011年5月17日08时生成于黄海,至10时,已呈片状占据黄海大部分区域(图1e);12—14时,海雾东南部发展旺盛(图1f/g),此后海雾逐渐变稀薄(图1h);入夜后,海雾逐渐由西向东萎缩(图2c/d)。

图1 两个研究个例(陆雾Case_L和海雾Case_S)的MTSAT可见光卫星云图(a/b/c/d. 陆雾Case_L,e/f/g/h. 海雾Case_S)Fig.1 MTSAT visible cloud imageries of land fog Case_L (a/b/c/d) and sea fog Case_S (e/f/g/h)

图2 MTSAT卫星观测到的陆雾Case_L(a/b)与海雾Case_S(c/d)雾区与所选地面站点(e)处的相对湿度变化的时间序列(f;单位:%)Fig.2 MTSAT observed fog patches of land fog Case_L (a/b) and sea fog Case_S (c/d) and time series of relative humidity (f; units: %) observed at the selected surface station (e)

值得注意的是,卫星观测显示入夜后渤海北部出现了一片新雾区(图2d黑圈所示)。由于该雾区为反演结果,因此需要进一步确认该雾区是否真实存在。选取渤海北部反演雾区近岸处4个由南到北的地面站点观测以及2个离岸较远的地面站观测(观测点位置见图2e),进行相对湿度的比较。发现入夜后,近岸(图2e蓝色站点)相对湿度持续上升并达到80%左右(图2f蓝色线),且整体高于离岸站点(图2e红色站点)的相对湿度(图2f红色线)。这说明入夜后渤海北部湿度状态有利于成雾,图2e中的反演雾区存在的可能性很高。

2.2 天气形势

雾的发生及演变与低层天气系统、大气低层层结特征有着密切的关联。韩国天气图(图3a/b)显示,陆雾Case_L中持续处于地面高压的控制下,此后随着高压系统的缓慢东移,雾区开始发展直至消散,整体气压场比较稳定。

海雾Case_S位于西北部蒙古低压与南部东海高压之间,形成时受高压的稳定环流形势影响,同时渤海北部处于蒙古低压形成的大槽前部。入夜后,南部高压东移入海,雾区内部盛行偏西风并逐渐萎缩;而在北部蒙古低压南部的大槽中形成一个新的低压,该低压系统进一步加大了槽的深度(图3c/d)。在此期间,渤海北部始终处于槽前位置,并持续处于偏南风风场下,这种风场会持续输送南方的偏湿空气,有利于入夜后渤海北部近海海雾的生成。

图3 陆雾Case_L(a/b)与海雾Case_S(c/d)生成与发展阶段地面天气实况(a. 2009年12月1日08时,b. 2009年12月1日20时,c. 2011年5月17日08时,d. 2011年5月17日20时)Fig.3 Surface synoptic situation in generation and development phases of land fog Case_L (a/b) and sea fog Case_S (c/d) (a. 08:00 BST 1 December 2009, b. 20:00 BST 1 December 2009, c. 08:00 BST 17 May 2011, d. 20:00 BST 17 May 2011)

3 数值试验与结果验证

3.1 数值模拟设置

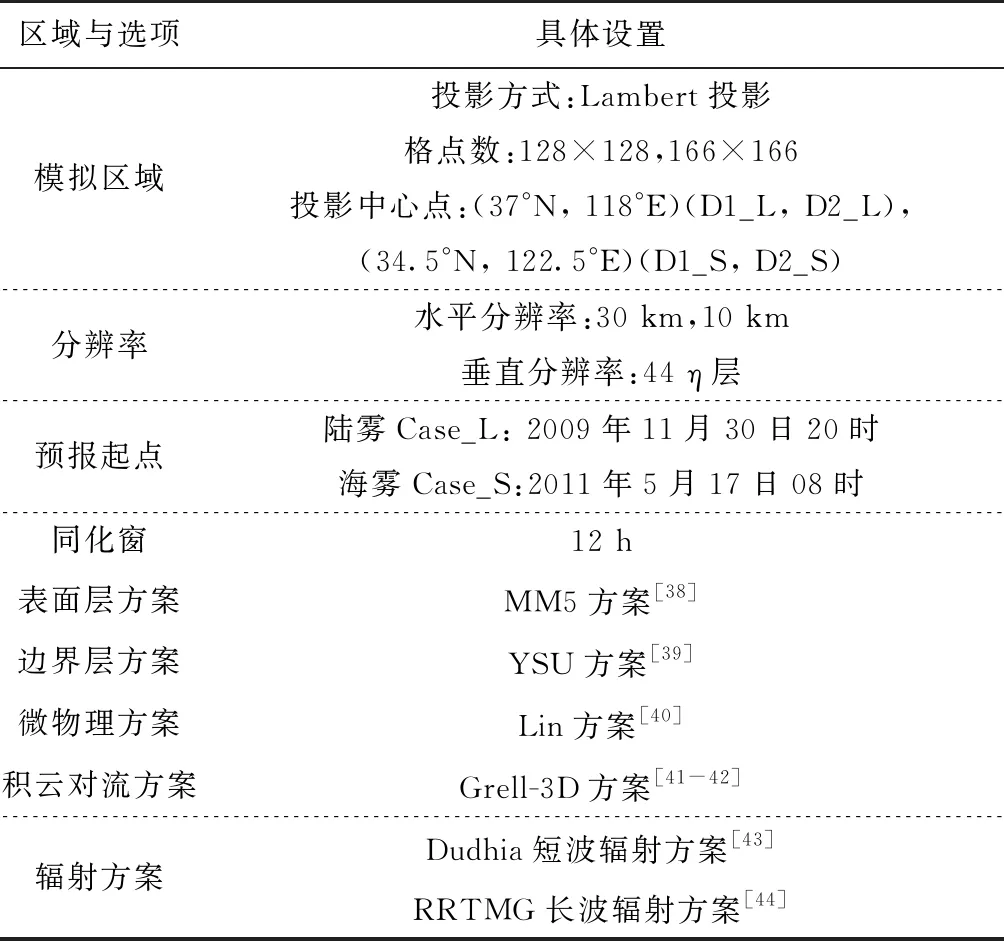

使用WRF模式(3.9.1.1版本)进行数值模拟。基于三维变分(three-dimensional variational,3DVAR)数据同化方法,采用高山红等[36-37]设计的循环3DVAR流程对观测数据进行同化。该同化方法是利用前一次3DVAR的结果为WRF模式提供初始场, 然后WRF模式积分到下一同化时刻接着进行后一次3DVAR, 如此重复;其优势在于扩充同化时段,进而同化更多的观测数据,因此可以提供高质量的初始场。如图4所示,模拟区域采用双向两重嵌套(D1_L与D2_L为陆雾Case_L的模拟区域,而D1_S与D2_S则为海雾Case_S的模拟区域)。模式具体设置详见表2,内区(图4中D2_L与D2_S区域)的模拟输出为结果分析对象。

表2 WRF模式设置

图4 陆雾Case_L(实线框)与海雾Case_S(虚线框)的WRF模式区域设置Fig.4 Domain settings of the WRF simulations for land fog Case_L (box in solid line) and sea fog Case_S (box in dashed line)

3.2 数值试验设计

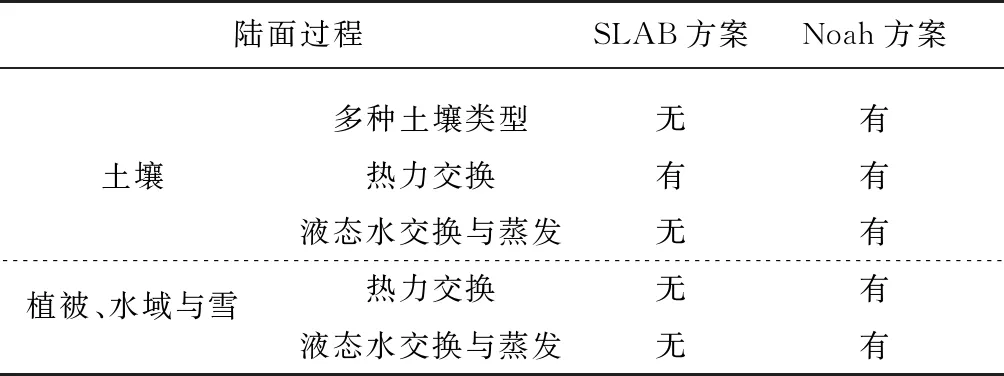

SLAB方案只刻画了土壤的热力过程,没有考虑土壤类型以及土壤的水文过程,是一种物理过程简单的陆面方案;而Noah方案则考虑了不同土壤类型以及冠层、雪盖等地表类型的热力与水文过程,是一种物理过程完善的陆面方案(表3)。基于这些不同,两种方案对下垫面相关物理量的模拟结果必然存在差异,这种差异会通过下垫面与近地面大气之间的热量与水汽的交换,对雾的形成与发展产生不同的影响。为了探究这种影响,设计了4个数值试验(表4),对比分析SLAB与Noah陆面方案对陆雾(Exp-L1,Exp-L2)与海雾(Exp-S1,Exp-S2)的模拟效果。

表3 SLAB方案与Noah方案之间的具体差异

表4 数值试验设计

3.3 结果检验

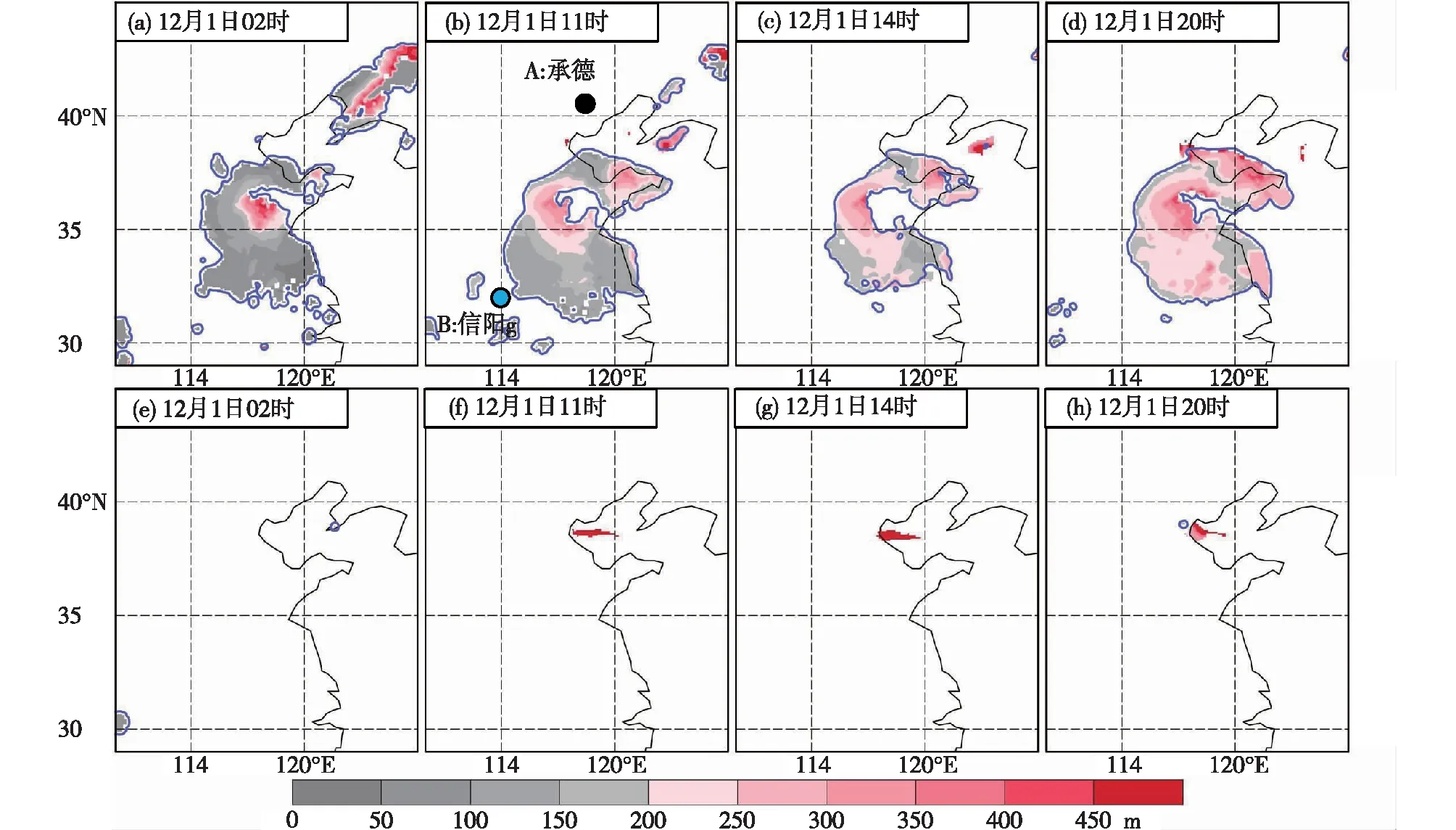

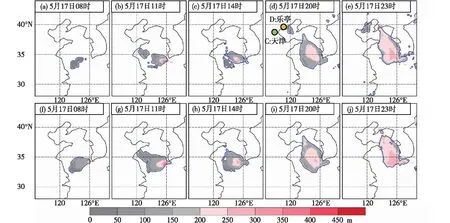

3.3.1 模拟雾区

利用1.2节中的诊断方法,得到了数值试验的模拟雾区。图5与图6分别展示了Exp-L1与Exp-L2,Exp-S1与Exp-S2模拟雾区的对比结果,将模拟雾区与陆/海雾观测事实相比较可知:对于陆雾Case_L,SLAB方案在生成发展阶段模拟出了大范围的陆雾,与观测雾区较为一致(比较图5a—c与图1a—c),但消散偏慢,出现了虚假雾区(比较图5d与图2a);Noah方案几乎没有模拟出任何雾区(比较图5e—h与图1a—d)。对于海雾Case_S,在白天,SLAB方案相比于Noah方案模拟的雾区范围偏小且雾区未连成一片(比较图6a/b与图6e/f);在夜晚,它们模拟的黄海雾区差异较小(比较图6a—d与图6e—h),但只有SLAB方案模拟出了与反演相近的渤海北部近海雾区(比较图6c/d与图2c/d),而Noah方案则未模拟出此块海雾(比较图6g/h与图2c/d)。

总体而言,对远离海岸的开阔海域海雾的模拟,SLAB与Noah两种方案表现相差不大;而对陆雾与近海雾区的模拟,SLAB方案的表现明显优于Noah方案。

图5 Exp-L1(上排,a/b/c/d)和Exp-L2(下排,e/f/g/h)模拟的雾区(蓝线区域为雾区;填充色表示厚度,单位:m)Fig.5 Simulated fog area (blue line for fog boundary; colored area for fog thickness, units: m) of Exp-L1 (the first row, a/b/c/d) and Exp-L2 (the second row, e/f/g/h)

图6 Exp-S1(上排,a/b/c/d/e)和Exp-S2(下排,f/g/h/i/j)模拟的雾区(蓝线区域为雾区;填充色表示厚度,单位:m)Fig.6 Simulated fog area (blue line for fog boundary; colored area for fog thickness, units: m) of Exp-S1 (the first row, a/b/c/d/e) and Exp-S2 (the second row, f/g/h/i/j)

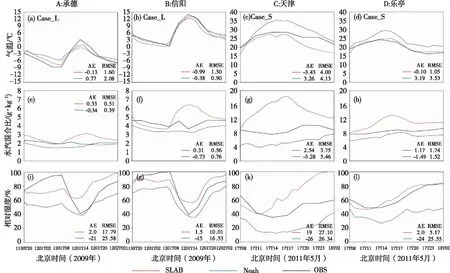

3.3.2 地面气温与湿度

下垫面的温度与湿度分布状态会直接影响雾的生成与发展,特别是陆地辐射雾过程[45]。在陆雾Case_L与海雾Case_S中,各选取雾区外部且无云覆盖地区(图略)的2个地面站点(分别见图5与图6中的标记A、B、C与D),来观察模拟结果中地面气温、湿度与观测之间的偏差。之所以不选择雾中以及云覆盖区域的站点进行对比,是因为不同数值试验给出的模拟雾区明显不同,而雾的存在会强烈影响到达地面的太阳短波辐射,这会使得站点处的温度与湿度差别存在显著的差异。

图7 不同数值试验在给定站点处地面气温(上排,a/b/c/d;单位:℃)、地面湿度(中排,e/f/g/h;单位:g·kg-1)与相对湿度(下排,i/j/k/l;单位:%)时间序列Fig.7 Time series of surface air temperature (the first row, a/b/c/d; units: ℃), surface humidity (the second row, e/f/g/h; units: g·kg-1), and relative humidity (the third row, i/j/k/l; units: %) at given stations in different numerical experiments

4 SLAB与Noah方案的比较分析

模拟雾区的结果直观显示:对于陆地雾的模拟,SLAB与Noah方案表现截然相反(图5),前者较为成功,而后者却失败了;对于海雾个例,两种陆面方案的差别主要体现在近海雾区的模拟(图6)。地面站点观测表明,无论陆雾还是海雾,两种陆面方案模拟给出的地面气温与湿度存在明显差异(图7)。下面将针对陆雾Case_L与海雾Case_S,进行细致的比较,分析两者之间差异的产生原因。

4.1 陆雾中地面气温与湿度对雾生成的影响

4.1.1 地面气温与垂直热通量的对比

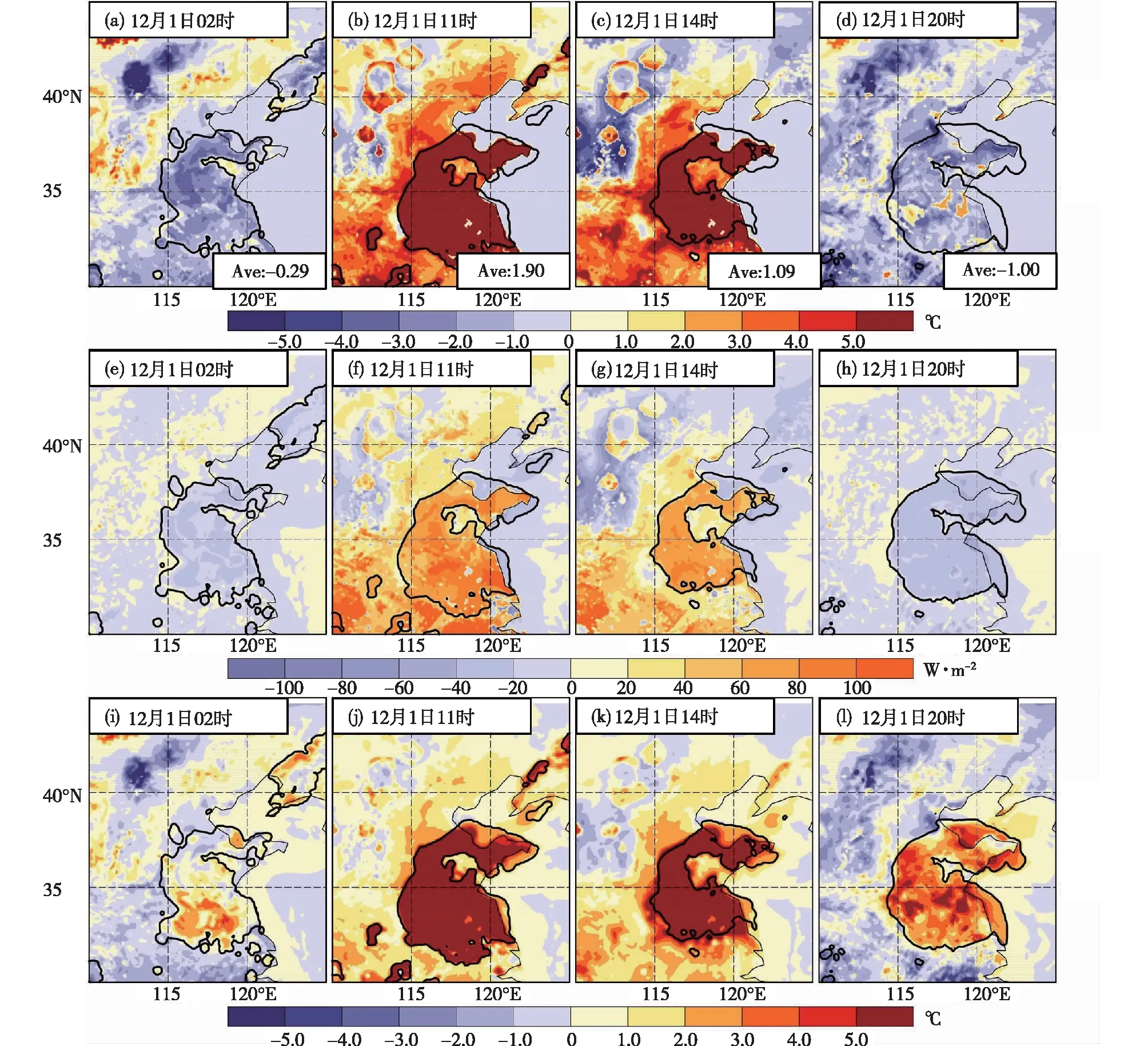

图8 Exp-L2与Exp-L1模拟的地表温度(上排,a/b/c/d;填色,单位:℃)、地面垂直感热热通量(中排,e/f/g/h;填色,单位:W·m-2)、地面气温(下排,i/j/k/l;填色,单位:℃)之差(粗实线界定了Exp-L1的模拟雾区)Fig.8 Difference of simulated ground temperature (the first row, a/b/c/d; colored, units: ℃), surface vertical sensible heat flux (the second row, e/f/g/h; colored, units: W·m-2), and surface air temperature (the third row, i/j/k/l; colored, units: ℃) between Exp-L2 and Exp-L1 (thick solid line denotes simulated fog area in Exp-L1)

陆面方案中热量与水汽收支平衡强烈影响地表的温度与湿度。地表作为陆面方案的顶层,同时也是大气边界层的底层,来自它的热量与水汽是导致大气边界层变化的源。在对土壤热力过程的处理中,SLAB方案与Noah方案对地表温度的诊断方式存在不同:在对密切影响地表温度的系数——土壤热含量与热力扩散系数的诊断中,SLAB方案以经验常数直接替代,而Noah方案则以土壤含水量为依据进行计算,因此必然导致地表温度的差异。而地表温度可以直接反映两个方案对地表热量收支平衡计算的差异,这种差异会导致地面气温与垂直热通量的不同,进而影响雾的生成与发展。

针对陆雾Case_L,图8给出了Exp-L2(Noah方案)与Exp-L1(SLAB方案)在地表温度、地面垂直感热通量与地面气温差异的水平分布(前者减去后者,下同)。在SLAB给出的模拟雾区之内(图8中粗实线界定的区域),两个试验之间存在非常显著的差异。与Exp-L1相比,Exp-L2白天的地表温度(图8b/c)与地面气温(图8j/k)明显偏高,而在夜晚明显偏低(图8a/d);偏高的地表温度导致了更多热通量向上输送(图8f/g),而偏低的地表温度却减少了热通量向上输送(图8e/h)。

图9 Exp-L2与Exp-L1模拟的地面垂直水汽通量(上排,a/b/c/d;填色,单位:g·m-2·s-1)、地面湿度(下排,e/f/g/h;填色,单位:g·kg-1)之差(粗实线界定了Exp-L1的模拟雾区)Fig.9 Difference of simulated surface vertical water vapor flux (the first row, a/b/c/d; colored, units: g·m-2·s-1) and surface humidity (the second row, e/f/g/h; colored, units: g·kg-1) between Exp-L2 and Exp-L1 (thick solid line denotes simulated fog area in Exp-L1)

一旦雾生成之后,在白天它会削弱到达地面的短波辐射量,在夜晚会阻挡地面的长波辐射,这可能会放大两个陆面方案对地表温度模拟的差异。因此,统计当日早晚各三个时次(早:08时,11时,14时;晚:02时,20时,23时),雾外所有陆地格点上Exp-L2与Exp-L1模拟的地表温度之差的区域平均,发现此平均值在白天为0.5~2.0 ℃之间(图8b/c),在夜晚为-1.0~-0.3 ℃之间(图8a/d)。这说明Noah方案在白天模拟的地表温度总体高于SLAB方案模拟的地表温度,从而导致前者相比于后者模拟的地面垂直热通量更强(图8e—h);更多的热量被传输至近地层,使得前者模拟的地面气温偏高(图8i—l)。地面气温偏高的后果是,相对湿度降低,水汽难以饱和,致使雾难以生成,这是Noah方案模拟失败的重要原因之一。

4.1.2 地面垂直水汽输送与雾的生成

反映水汽收支情况的地表湿度是影响雾生成发展的另一重要因素。如表3所示,与对陆面过程考虑完善的Noah方案相比,SLAB方案非常简单。在SLAB方案中,没有刻画土壤中液态水交换过程,无法像Noah方案那样直接动态地预报地表湿度,而是基于地表温度推算出地表饱和水汽混合比,并将它作为地表湿度信息。而Noah方案不仅考虑了地表温度对地表湿度的影响,还考虑了土壤、植被、雪、水域的水文过程以及它们之间的相互影响,并对地表与土壤湿度进行了预报。这体现出两个方案对陆面水文过程的模拟存在差异,也必会导致模拟的地面垂直水汽通量产生差异。由此可知,虽然SLAB方案没有预报地表湿度,但同Noah方案一样具备诊断地面向上水汽通量的能力。而地面垂直水汽输送与地表湿度直接相关,并会通过湍流影响近地层空气的绝对湿度,进而对雾的生成发展产生重要影响。因此,对比地面垂直水汽通量可以直接体现两个方案模拟的地表湿度的差异。

经病菌室内分离培养,发现病原菌可在金丝小枣树体及病残体和枣园周围的杨树、榆树、刺槐树、桃树、苹果树和梨树上越冬,其中病枣果和杨树是主要越冬场所。囊孢壳菌越冬后,5月下旬至9月中旬分生孢子器形成并散发分生孢子,8月中下旬子囊孢子和分生孢子同时散发。病原菌孢子随风、雨传播,通过伤口和气孔侵入。6月上旬病原菌开始侵染枣吊、果柄,7月上旬开始侵染枣果,8月下旬为病原菌对枣果的侵染高峰期。因此,8月下旬即为金丝小枣浆烂果病的防治关键期。

图8展示了两种陆面方案所模拟的地表温度、地面气温与地面垂直感热通量的差异。为了进一步了解它们的地面垂直水汽通量与地面湿度上的差异,绘制了图9;并统计了雾区之外所有模式陆地格点上差异的区域平均值(图9中Ave的数字)。图9a—d显示,相比于SLAB方案,Noah方案模拟的地面向上垂直水汽通量明显偏低,尤其是在白天差异非常显著,达到了约0.014 g·m-2·s-1(图9b/c)。这表明,与SLAB方案相比,Noah方案中由地表向近地层输送的水汽较少,使得地面湿度偏低0.74 g·kg-1(图9e—h)。这种变化会借助湍流作用,进一步影响整个大气层底层的湿度,最终导致近地层湿度整体偏低,空气相对干燥,不利于雾的生成。

由此看来,Noah方案模拟失败的另一个原因是,与SLAB方案相比,它模拟的地表湿度偏干,导致近地层水汽条件不足,陆雾没有形成。

4.2 海雾中低层天气系统对近海海雾的影响

4.2.1 近海海雾与水汽平流

对于海雾个例中夜晚发生于渤海北部的近海雾区(图2e),Exp_S1与Exp_S2的模拟结果有明显差异(分别比较图6d/e与图6i/j),这表明近海海雾的生成与陆面方案关系紧密。在WRF模式中,SLAB方案与Noah方案对海洋下垫面的处理都较为简单,只考虑了海温与海面粗糙度,且皆保留了事先给定的海温信息。因此,这意味着存在来自陆地的作用。

由Exp-S1与Exp-S2给出的地/海面湿度与风场(图10)可以看出,在北部近海海雾形成前后,渤海整体始终处于偏南风场控制下(图10a—d与图10e—h中的风矢量分布),与ERA5数据表现的近地层风场(图略)相符。但它们给出的地/海面湿度差异较大:Exp-S1(图10a—d)中,渤海西边与南边地面湿度比较高,湿度的高值区会明显随着时间推移向北扩展至渤海北部,这很可能是偏南风平流所致;在Exp-S2(图10e—h)中,并不存在与Exp-S1类似的湿度水平分布,渤海以西的地面湿度反而低于渤海西部海域。通过Exp-S1与Exp-S2在地/海面湿度上的差异,发现两个试验在白天模拟的海面湿度无明显差异(图10i—j),但随着时间的推移,差异逐渐明显(图10k—l),譬如图10k显示,山东半岛北部延伸出一片与Exp-S1模拟相似的湿度高值区。这表明海面湿度差异的产生可能与偏南风平流有关。

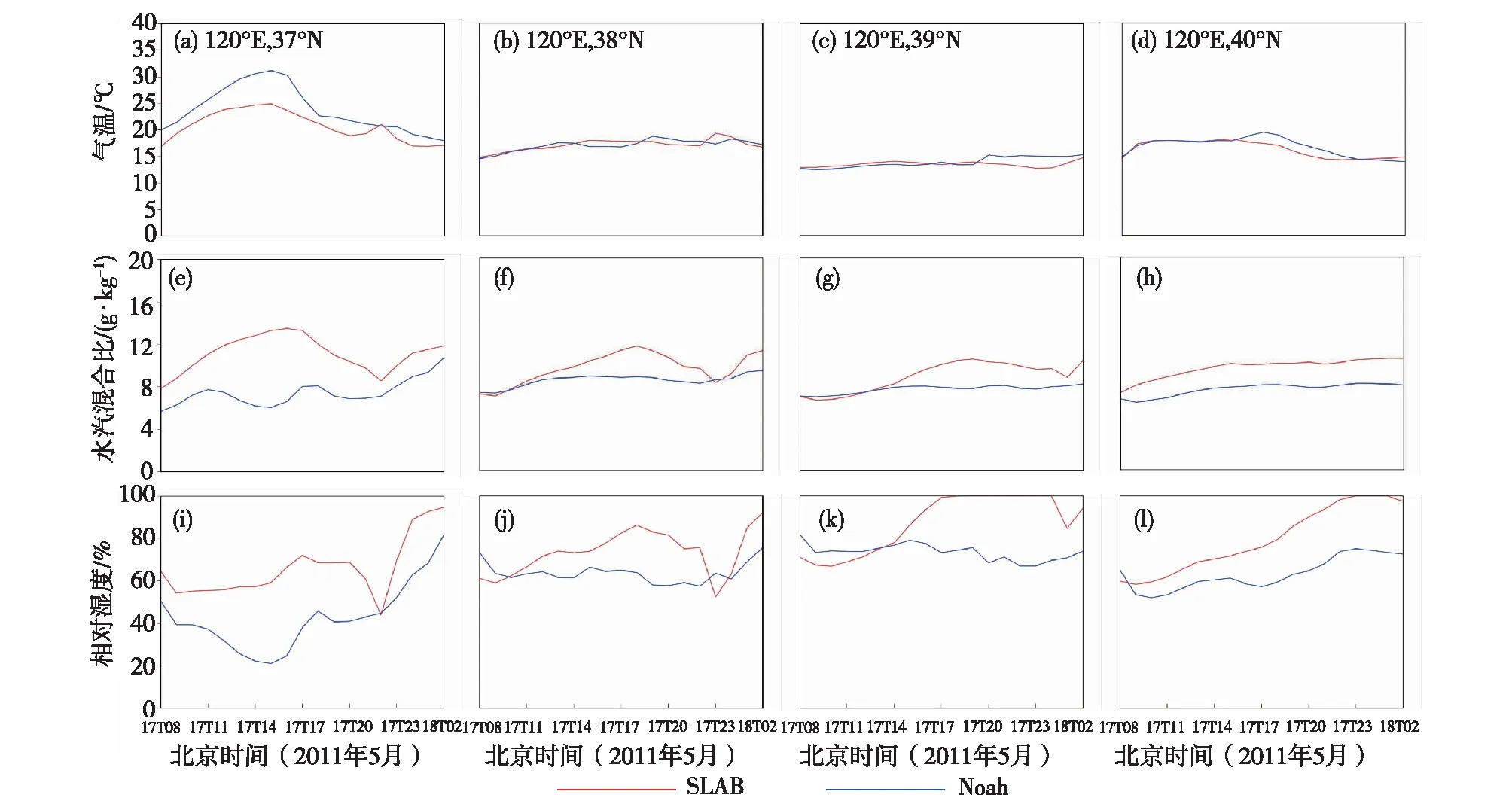

为了探究偏南风的平流作用对成雾的影响,沿120°E自山东半岛向渤海北部方向取四个格点(图10a红点),分别对比Exp-S1与Exp-S2模拟的地/海面气温、湿度与相对湿度,结果见图11。可以看出,SLAB方案相比于Noah方案,在相对湿度上,前者存在对应成雾的上升趋势,后者则不存在(图11i—l);由海面气温看,两者的差异不大,无法导致相对湿度的明显差异(图11a—d);进一步对比海面湿度,发现两者差异明显,前者存在明显的上升趋势,且明显高于后者(图11e—h)。这说明,前者的湿度高值区确实是由较强的偏南风水汽平流所致,这导致两个试验模拟的海面湿度出现差异并为成雾提供了充足的水汽条件,而后者水汽平流较弱,最终导致前者模拟的成功与后者模拟的失败。

观察图10a—d,整个渤海西部海域的水汽条件都很充足,但为何只有西北海域生成了海雾(图10b—d中的粗实线所示区域)?Exp-S1与Exp-S2地/海面10 m风矢量场(简称“地/海面风场”)差异(图10m—p)清晰地显示,在渤海西北部海雾发生区域(图10i—l中的填色区),Exp-S1相比于Exp-S2,存在一个弱辐散区域。这说明,Exp-S1与Exp-S2中控制渤海及其比邻区域的低层天气系统存在差异。

4.2.2 近海海雾与辐散下沉

为了找出Exp-S1与Exp-S2中控制渤海及其比邻区域的低层天气系统存在的具体差异,图12给出了这两个试验的1 000 hPa位势高度场及其差异(前者减去后者)。由图12可知,渤海盛行的偏南海面风(图10)是由渤海西岸的地面低压控制的(图12a—d,图12e—h),这与观测(图3d)一致。尽管Exp-S1与Exp-S2两个试验皆模拟出了渤海西侧的低压系统,但Exp-S1(图12a—d)相比Exp-S2模拟的低压系统(图12e—h)偏弱约2.6 hPa。渤海在此低压以东,两者低压强度的差异会给渤海北部近海海雾的生成造成什么影响?图12i—l显示,在渤海西北部区域,Exp-S1相比于Exp-S2存在一个辐散区(图12k/l中红框区域;气压偏高约1.3 hPa),近海海雾恰好在该区域生成。由此推测,这个辐散下沉区域可能有利于雾的形成。

图10 Exp-S1(上排,a/b/c/d)与Exp-S2(中上排,e/f/g/h)模拟的地/海面湿度与风场在渤海的水平分布、两者的地/海面湿度(中下排,i/j/k/l)以及地/海面风场(下排,m/n/o/p)之差(填色,单位:g·kg-1;风矢,单位:m·s-1;粗实线给出了Exp-S1与Exp-S2的模拟雾区)Fig.10 Horizontal distribution of ground/sea surface humidity and wind field simulated by Exp-S1 (the first row, a/b/c/d) and Exp-S2 (the second row, e/f/g/h) in Bohai Sea and difference of ground/sea surface humidity (the third row, i/j/k/l) and ground/sea surface wind field (the fourth row, m/n/o/p) between Exp-S1 and Exp-S2 (colored, units: g·kg-1; wind barb, units: m·s-1; thick solid line denotes simulated fog area in Exp-S1 and Exp-S2)

模拟结果表明,与Exp-S1相比,Exp-S2给出的低压系统偏强,影响范围偏大。Exp-S1与Exp-S2试验分别采用SLAB与Noah方案(表3),相比于SLAB方案,Noah方案之所以给出了偏强的低压系统,应该归咎于它模拟的地表温度偏高,因为偏高的地表温度会导致更多的地面热通量向上输送,进而加强低压系统。由此看来,渤海西侧的低压系统控制下的水汽平流不仅为近海海雾形成提供了有利的水汽条件,而且它的强弱及影响范围与海雾形成与否紧密相关。

5 结论

针对2次典型雾过程(陆雾与海雾各1例)设计了WRF数值对比试验,分析了SLAB与Noah陆面方案在陆雾与海雾中的具体表现及其差异,并详细探究了差异产生的原因。主要有如下发现:

1)与物理过程完善的Noah方案相比,仅考虑土壤热力过程的SLAB方案反而表现较优,它不仅成功模拟出了陆雾,而且在开阔海域海雾模拟上与Noah方案不相上下,还再现了Noah方案缺失的近海雾区。

图11 Exp-S1与Exp-S2在沿120°E自南向北4处模拟的地/海面气温(上排,a/b/c/d;单位:℃)、水汽混合比(中排,e/f/g/h;单位:g·kg-1)、相对湿度(下排,i/j/k/l;单位:%)随时间的变化(a/e/i. 120°E,37°N;b/f/j. 120°E,38°N;c/g/k. 120°E,39°N;d/h/l. 120°E,40°N)Fig.11 Variations of ground/sea surface temperature (the first row, a/b/c/d; units: ℃), water vapor mixing ratio (the second row, e/f/g/h; g·kg-1), and relative humidity (the third row, i/j/k/l; units: %) simulated by Exp-S1 and Exp-S2 at 4 locations along 120°E from south to north

图12 Exp-S1(上排,a/b/c/d)与Exp-S2(中排,e/f/g/h)在1 000 hPa等高线的水平分布以及前者与后者之差(下排,i/j/k/l)(等值线,单位:gpm;灰色部分为模拟雾区,粗红色虚线方框内为近海雾区处Exp-S1与Exp-S2的位势高度之差)Fig.12 Horizontal distribution of isoline at 1 000 hPa by Exp-S1 (the first row, a/b/c/d) and Exp-S2 (the second row, e/f/g/h) and difference (the third row, i/j/k/l) between Exp-S1 and Exp-S2 (isoline, units: gpm; gray area for simulated fog area, box in thick red dashed line for difference of geopotential height between Exp-S1 and Exp-S2 in offshore fog area)

SLAB方案给出的地面气温与湿度更接近观测,这受益于它对地表温度与垂直水汽输送的模拟效果。

2)对于陆雾,与SLAB方案相比,Noah方案模拟的地面2 m气温偏高2.5 ℃、地面2 m水汽混合比偏低0.44 g·kg-1以及相对湿度偏低20%,这是由于在白天陆雾发展旺盛阶段,其模拟的地表温度约偏高1.15 ℃以及地面垂直水汽通量约偏低0.014 g·m-2·s-1所致,最终造成了其模拟陆雾的失败。而SLAB方案给出的地面气温更靠近观测,且垂直水汽输送充足,从而成功再现了雾区。

3)对于海雾,SLAB与Noah方案对海洋下垫面的处理方式基本相同,都较为简单地只考虑了海温与海面粗糙度,使得它们对开阔海域海雾的模拟效果大致相当。但由于它们对陆面过程处理的不同,直接造成地表温度与地面垂直水汽通量的明显差异,进而导致地面气温与湿度的高低、地面天气系统强弱与地面水汽平流之间的差异,从而强烈影响近海海雾的生成过程。

虽然可以清楚地看出,陆面方案不仅对陆雾模拟至关重要,而且还对沿岸海雾的模拟也有重要影响。但是,本文研究仅基于两个典型个例,还需要更多的个例来夯实本文结论。值得思考的是,Noah方案是一个应用广泛且物理过程较为完善的陆面方案,但对陆雾的模拟效果反而不如物理过程相对简单的SLAB方案,其原因需要进一步深入探究。此外,本文的发现提醒我们,其他陆面方案对雾模拟的效果也值得进行对比分析;由于雾的形成是辐射、水汽—水成物—气溶胶等一系列平衡机制的结果,陆面方案在这些平衡机制中的作用也需要深入研究。