土耳其军人国家体制及其困境:基于国家—社会关系视角的分析

内容提要:关于土耳其军人为何发生周期性政变的研究已有很多,本文拟从“国家—社会关系”的角度,分析土耳其共和国军人为何发生周期性政变。在凯末尔时代,军人代表国家、军人保护“凯末尔主义”的观念和制度逐渐确立,军人国家体制渐渐成型,但这一体制没能实现广泛的政治整合。在民主化阶段,代表国家的军人与社会基础更好的政治精英发生激烈对抗。西方军政关系理论的前提预设一致认为,军人必须保持政治中立,从而保证军人国家化,但土耳其的军人却通过政治化的方式实现了国家化。土耳其在有限政治整合的情况下进行民主化,以及军人政治化与国家化,是理解土耳其军人周期性发动政变的关键。

一、导论

在土耳其的近代历史上,军人对整个国家的现代化具有重要的影响。该群体不仅是近代民族国家建设的关键行动者,也是1946年之后影响民主政治发展的重要力量。自1946年民主化以来,土耳其一共发生了四次成功的军事政变,那么为什么土耳其军人频繁干预政治并没有中断土耳其政治发展的进程?又如何理解军人在土耳其政治中所扮演的特殊角色呢?

对于这一问题,很多学者都给出了答案。笔者将这些解释分为三类。第一类研究,将土耳其周期性的军事政变归结为土耳其军人身上的独特性。例如,詹姆斯·布朗(James Brown)对希腊和土耳其军人从文官政治中的收缩进行了比较。作者认为土耳其军人的回缩是由于其自身秉持着民主价值。①James Brown,“From Military to Civilian Rule:A Comparative Study of Greece and Turkey,” Defense Analysis,Vol.2 ,No.3,1986,pp.175-176.此后,布朗又在另一篇文章中作了补充,他认为土耳其军人存在很强的凯末尔化特征,即将保护凯末尔主义作为自己的使命,军人始终保持着参与政治的动机。但是,土耳其民众以及军人都认可现代多党政治及代议制政府是治理土耳其的唯一合法体制。因此,土耳其军人又不太情愿进行长期的军事统治。②James Brown,“The Military and Society:The Turkish Case,” Middle Eastern Studies,Vol.25,No.3,1989,pp.400-401.加雷思·真金斯(Gareth Jenkins)则指出,尽管民主化之后,每次军事政变都有不同的特征。但是,土耳其军人对于自己作为国家精神的承担者、国家安全和凯末尔官方意识形态保护者的自我认知一直是不变的,并且军人的这种观念通过军事服役不断得到强化。③Gareth Jenkins,“ Continuity and Change:Prospects for Civil—Military Relations in Turkey,”International Affairs,Vol.83,No.2,2007,pp.339-341.艾斯·居尔·阿尔帝奈(Ayse Gul Altinay)则认为,土耳其军人实际上与民族国家同构,在土耳其人心中军人观念与国家观念有着密切的关联。而这种文化上的密切联系与土耳其以军人为中心建立现代国家的实践有关。④Ayse Gul Altinay,The Myth of the Military Nation:Militarism,Gender,and Education in Turkey,New York :Palgrave Macmillan,2006,pp.6-7.

解释这一问题的第二类研究是将其置于军人与文官的相互关系之中进行理解。斯蒂芬·库克(Steven A.Cook)将民主化之后的土耳其视为一种军人威权政权。他将土耳其的军人政治概念化为“统而不治”的军政关系,即指这样一种具有弹性政体形式:文人政府表面上进行治理,军人并不直接掌控政府部门,但是军人在幕后发挥统治作用。在这样的社会中,往往具有民主的表面形式,但实质上是一种威权政体。⑤Steven A.Cooks,Ruling But Not Governing:The Military and Political Development in Egypt,Algeria,and Turkey,Baltimore:The Johns Hopkins University Press,2007,Preface,p.1.塔内·德米雷尔(Tanel Demirel)则认为,土耳其的军人与文官不是相互孤立的,而是处于相互影响和联系的网络中。军人将自己视为国家的保护者(Guardian),这使得军人很难接受文人至上的原则。另一方面,土耳其军人支持民主原则,但是却不完全相信文人政府,认为完全的民主政权极有可能对共和国的世俗原则和统一带来挑战。①Tanel Demirel,“Soldiers and Civilians:the Dilemma of Turkish Democracy,” Middle Eastern Studies,Vol.40,No.1,2004,pp.127-128.此后,德米雷尔在另一篇文章中又对这一问题指出,土耳其军人政变并不被政治行动者视为具有极度镇压性,因此土耳其政治家并不认为军人统治会带来灾难性的影响,而这也是土耳其军人和政治家难以真正内化为民主价值的原因。②Tanel Demirel,“ Lessons of Military Regimes and Democracy:The Turkish Case in a Comparative Perspective,” Armed Forces &Society,Vol.31,No.2,2005,p.264.泽基·萨里吉尔(Zeki Sarigil)又从委托—代理框架(The Principal–Agent Framework)理解土耳其共和国建立以来的军政关系。他认为,动态变化的军人监护(Military Tutelage)是理解土耳其政治体系的根本特征。作者借用“委托—代理”框架,将土耳其的军政关系分为三个阶段。1924—1960年是文人统治阶段,这一时期的特点为:军人象征性监国,文官是委托者,而军人是代理者;1960—2001年这一时期是军人统治阶段,军人直接监国,军人是委托者,而文人政府是代理者;2001年之后,土耳其进入后监国时代,文官再次成为委托者,而军人则是代理者。③Zeki Sarigil,“The Turkish Military:Principal or Agent?” Armed Forces &Society,Vol.40,No.1,2012,pp.15-16.

解释这个问题的第三个视角是从军人、政府和社会的三角关系中理解土耳其军人的周期性政变。尼罗芬·纳利(Nilüfer Narli)认为,土耳其军人、政府与公民三者之间对于国家现代化、民主政治以及军人角色有着广泛的共识。但是,这样的共识并不稳定,左右极端分子、伊斯兰主义运动、库尔德分裂分子常常给军人与文人政府的共识带来挑战。但是,由于军人与公民之间依然存在着共识,当遇到挑战国家的内外威胁而政府不能控制时,军人参与政治是被接受的。因此,军人在1960年、1971年、1980年、1997年发动的军事政变是再次恢复军人与文官政府之间的共识关系。正是由于军人、政府与民众有着共同的目标,土耳其军人并没有因为军人专业化而出现文武分离,专业化与政治化共同出现。④Nilüfer Narli,“ Civil-military Relations in Turkey,” Turkish Studies,Vol.1,No.1,2007,pp.117-121.泽基·萨里吉尔(Zeki Sarigil)则试图从军政关系理论更加细腻的分类中寻找土耳其军人政治的特殊性。他指出,在政治、社会、军人三个相互互动的领域中存在着四种不同的军政关系的类型分别为:专业主义(Professional)、民族军人(Nation’s Army)、掠夺性普力夺政权(Predatory Praetorian)、大众普力夺政权(Popular Praetorian)。他认为,土耳其军人政权是大众普力夺政权,这种政权比起掠夺性普力夺政权更具有来自社会的合法性基础,这种社会的合法性是其频繁干预政治的原因。①Zeki Sarigil,“Civil-Military Relations Beyond Dichotomy:With Special Reference to Turkey,” Turkish Studies,Vol.12,No.2,2011,pp.265-272.埃塞尔·艾丁(Ersel Aydin)认为土耳其的军政关系存在着特殊性。在土耳其,军人与社会保持着极为紧密的关系,而政治以及政治家常常被置于第二位。土耳其社会存在着不信任文官政治以及担心国家会崩溃的观念,当事情变得不可收拾,军人将会进行干预,从而拯救国家。②Ersel Aydinli,“A Paradigmatic Shift for the Turkish Generals and an End to the Coup Era in Turkey,” The Middle East Journal,Vol.63,No.4,2009,pp.581-582.

以上研究对于理解土耳其的军政关系都提供了一定的启发,但之前的研究大多从观念入手理解土耳其军人为什么频繁发动军事政变。在这些研究中,对于军人自我角色的认知以及军人与文人政府的相互认知,军人与社会之间观念上的联系是讨论的重点。笔者认为,之前的研究对于土耳其军人政权的政治整合能力的独特特征研究得还不够。对土耳其这个国家来说,政治整合能力是理解其现代国家建设以及后续民主化的关键。首先,在凯末尔时代,军人通过政治化而实现国家化,军人国家体制逐渐形成,但是军人国家体制没能像现代动员型政党一样实现政治整合。其次,民主化之后,分裂的“国家—社会”关系加剧政治竞争,但是军人国家化的制度遗产使得军人能代表国家收拾局面。再次,由于军人政权固有的整合能力的弱点,使得社会分裂的局面一直无法改变。因此,军人政权屡次进行民主化的尝试都造成政治危机,结果军人只能再次进行军事政变。需要说明的是,本文只将解释范围收缩于土耳其建国到20世纪90年代末这段时期,而2000年之后国家社会关系发生的变化,则因篇幅有限就不在这里进行过多的解释。

二、土耳其军人国家体制的形成

土耳其的前身是历史上赫赫有名的奥斯曼帝国,而军人是奥斯曼帝国政治结构中的关键行动者。在奥斯曼帝国,军事奴隶制是其扩张和维持稳定的重要保障。军事奴隶制是指通过将位于巴尔干省份的基督教儿童强制选入奥斯曼帝国宫廷,接受伊斯兰教洗礼,并接受宫廷中专门的培训。这些受过训练的儿童之后要么成长为帝国的高官,要么成为帝国的禁卫军。这种征募方式被称为“德米舍梅(Devshirme)征募制”,或者被称为“基督徒壮丁征募制。”通过这种方式,奥斯曼帝国实现了帝国管理的部分制度化。①[美] 弗兰西斯·福山:《政治秩序的起源:从前人类时代到法国大革命》,毛俊杰译,广西师范大学出版社2012年版,第185—188页。

在帝国后期,面对西方国家的强势崛起与军事威胁,奥斯曼帝国率先在军事领域进行现代化改革。经过哈米德一世(Abdül Hamid)、塞利姆三世(Shaleam III)、马哈茂德二世(Mahmud II)三个不同阶段的现代化改革,奥斯曼帝国的军人成为现代化程度最高的群体。②王三义:《晚期奥斯曼帝国的军事改革评析》,载《上海交通大学学报》(哲学社会科学版),2011年第4 期,第90—96页。然而,帝国的军事现代化改革尽管在军事技术、军事教育、军队管理上取得了一定成效,帝国内部的腐败保守集团却难以动摇。为了挽救国家于危亡,大批接受过现代西方教育的军事精英率先推进政治改革。这批受过西式教育的军事精英,痛恨阿卜杜尔·哈米德二世(II.Abdül Hamid)的专制统治,抗议西方列强对奥斯曼的掠夺,1908年发生的“青年土耳其革命”(Young Turk Revolution),实际上就是一场军事政变。此后,这些由青年学生组成的青年土耳其党在帝国末期,成为帝国改革和现代化的领导力量。③[土耳其] 戴维森:《从瓦解到新生:土耳其的现代化历程》,张增健等译,学林出版社1996年版,第134页。影响奥斯曼帝国命运的青年土耳其党人,受到三种思想观念的影响:一种是源自18世纪法国启蒙运动中的“理性主义”。他们认为,国家、社会和军人都要根据理性原则重新组织;第二,很多青年土耳其党人深受当时德国军事教育的影响,因此他们接受了很多德国“军事主义”“民族主义”和“达尔文主义”的影响;此外,青年土耳其党人秉持精英主义的观念,相信精英对于国家自上而下的改造,而不相信平民的力量。④Ali L.Karaosmanog˘lu,“Civil-military Relations,” in Metin Heper and Sabri Sayarı,eds.,The Routledge Handbook of Modern Turkey,New York:Routledge,pp.150-151.

在此之后的独立战争期间(1919—1922年),以凯末尔(Mustafa Kemal Atatürk)为首的军人发挥了不可替代的作用,并且最终在凯末尔的领导下建立了基于土耳其民族的现代民族国家。⑤Tanel Demirel,“Soldiers and Civilians:The Dilemma of Turkish Democracy,” Middle Eastern Studies,Vol.40,No.1,2004,p.248.建立共和国之后,凯末尔面临的斗争重心便是从如何实现国家独立,转移到怎样建立一个现代化的符合西方文明标准的国家。为此,凯末尔通过诸多的制度安排,为自己激进的现代化策略保驾护航。首先,为了打击在军队中的对手,一系列限制军人参与文人政治的禁令出台。比如,军人不得直接承担政府职务,军人禁止参加政党及其议会选举,①Hale,W.,Turkish Politics and the Military,London:Routledge,1994,pp.76- 88.军人必须退出军队方能成为议员等。②Zeki Sarigil,“The Turkish Military:Principal or Agent?,” Armed Forces &Society,Vol.40,No.1,2014,p.174.凯末尔此举的用意,不仅仅是要建立一个文官政府,更在于加强自己在军队和大国民议会中的领导地位。在此过程中,那些支持凯末尔的人离开议会获得军事职务,而对凯末尔不满的军事将领,要么离开军营,要么担任议员。这些军队中的反对者,后来成为土耳其共和国历史上的第一个反对党——进步共和党(Progressive Republican Party)的核心成员。③Dankwart A.Rustow,“The Army and the Founding of the Turkish Republic,” in Touraj Atabaki and Erik J.Zurcher,eds.,Men of Order:Authoritarian Modernization under Ataturk and Reza Shah,New York:St Martin’s Press,2004,p.195.

此后,为了确保凯末尔确立现代化(即“西化”)目标的实现,凯末尔又通过种种法律为军人的政治化提供了制度基础。例如,土耳其军事刑法(Military Penal Code)第134 条赋予土耳其军人“革命先锋”(Vanguard of Revolution)的称号,并且在共和国受到威胁时可以进行干预。1935年,土耳其《军队内部服务法》(Army Internal Service Law)第34 条规定,土耳其军人具有保护国土与共和国的义务。④David Capezza,“Turkey’s Military Is a Catalyst for Reform The Military in Politics,” Middle East Quarterly,Vol.16,No.3,2009,p.18.此项条款的确立直接给予了军人干预政治的制度空间和合法性。可以说,军人直接参与政治事务或进行军事政变的合法性,从此具备了制度基础,这种合法性来源于国家而非社会。除此之外,凯末尔主义所强调的六项原则⑤凯末尔主义主要包括共和主义、民族主义、世俗主义、国家主义、平民主义、革命主义六项原则。被军队全盘吸收,并且军人将自己视为凯末尔主义的保卫者。在这样的过程中,军事教育扮演着重要的角色。服役士兵和军官在军事教育中接受符合凯末尔意识形态的教育,在退役之后受过这样教育的青年军人获得向上流动的途径,并且成为影响地方的精英人士。⑥Nilüfer Narli,“Civil-military Relations in Turkey,” Turkish Studies,Vol.1,No.1,2007,p.195.此外,由于军人接受了相同的基于凯末尔主义的世俗化教育,军人之间具有共同的价值观,而这是维系军人团体同质性和凝聚性的一个重要方面。⑦尽管此后的一些时期,一些“极左”和“极右”的思想企图渗透到军队中,但这很快就被发现从而止住。参见Metin Heper,Heinz Kramer,Ayse Oncu,Turkey and the West:Changing Political and Cultural Identities,London:i.B.Tauris,1993,p.21.凯末尔对军人的现代化角色极为满意,声称“不管土耳其民族走到何种高度,军人永远都是英雄的儿子,在现代化进程中永远都是领导者”。①Nilüfer Narli,“Civil-Military Relations in Turkey,” Turkish Studies,Vol.1,No.1,p.195.

凯末尔革命如何实现?有学者曾经指出,凯末尔革命建立在两个条件的基础上:第一,凯末尔革命建立了强有力的国家机构;第二,由于奥斯曼帝国不断改革、长期战争、人口置换等因素,土耳其的宗教和社会机构变得碎片化和脆弱不堪。这两个条件为凯末尔推行彻底西化的改革策略提供了可能。②Birol Başkan,“What made Ataturk’s Reforms Possible? Islam and Christian-Muslim Relations,”Vol.21,No.2,2010,p.153.然而,凯末尔建立的现代土耳其共和国在组织上却不是直接统治。奥斯曼帝国长期保持一种“中心—边缘”结构:一是中心地区的官僚精英以及宗教少数派商人群体;二是边缘地区(安纳托利亚内陆高原)依然保持着较重的传统色彩的游牧民和农民。③Şerif Mardin,“Center-Periphery Relations:A Key to Turkish Politics?”Post-Traditional Societies,Vol.102,No.1,1973,pp.169-190.土耳其在1923—1950年实行的很多现代化改革,虽然力图实现与过去奥斯曼帝国的完全割裂,但是共和国建立的政治体制完全承袭了奥斯曼帝国间接统治的政治基础。凯末尔革命进展很快,加上国家内部也没有产生严重的分裂,这使得凯末尔缺乏动机去建立一个可以动员联系底层群众的现代动员型政党,尽管凯末尔建立了共和人民党(Republican People’s Party),但这是一个完全以凯末尔为中心的精英型政党,而不是一个具有广泛渗透能力的现代动员型政党,并没有强有力的分支渗透到社会基层。④Berkesen,Esen,“Nation-Building,Party-Strength,and Regime Consolidation:Kemalism in Comparative Perspective,” Turkish Studies,Vol.15,No.4,2014,p.600.不管是在革命前还是革命后,依靠精英联盟一直是凯末尔的策略,尽管到底团结哪些群体,打击哪些群体,根据目标任务的改变而改变。在土耳其独立战争时期,伊斯坦布尔的商人和新兴的穆斯林资产阶级是重要盟友,他们资助了寻求国家独立的土耳其军队。然而,在战争结束之后,国家精英通过重新建立与社会经济精英之间的联盟巩固统治,重新塑造了联盟关系。比如,在国家和农民之间,地方土地权贵成为中间人;而在国家和工人之间,资产阶级成为中间人。⑤[美] 戴维·瓦尔德纳:《国家构建与后发展》,刘凤娟等译,吉林出版集团有限责任公司2011年版,第63页。因此,凯末尔政府建立在广泛的精英共识基础之上也正是因为依靠精英联盟维系的政权,凯末尔革命的宗旨更多地围绕世俗化、国家族群认同等问题,而不是阶级、再分配等社会革命意义上的问题。⑥Berkesen,Esen,“Nation-Building,Party-Strength,and Regime Consolidation:Kemalism in Comparative Perspective,” Turkish Studies,Vol.15,No.4,2014,p.607.可是,这样一个具有高度强制力的精英联盟型政权当遇到危机,或者涉及各自的重大利益分配时,便极可能出现分裂。

三、民主化时代的军人国家体制

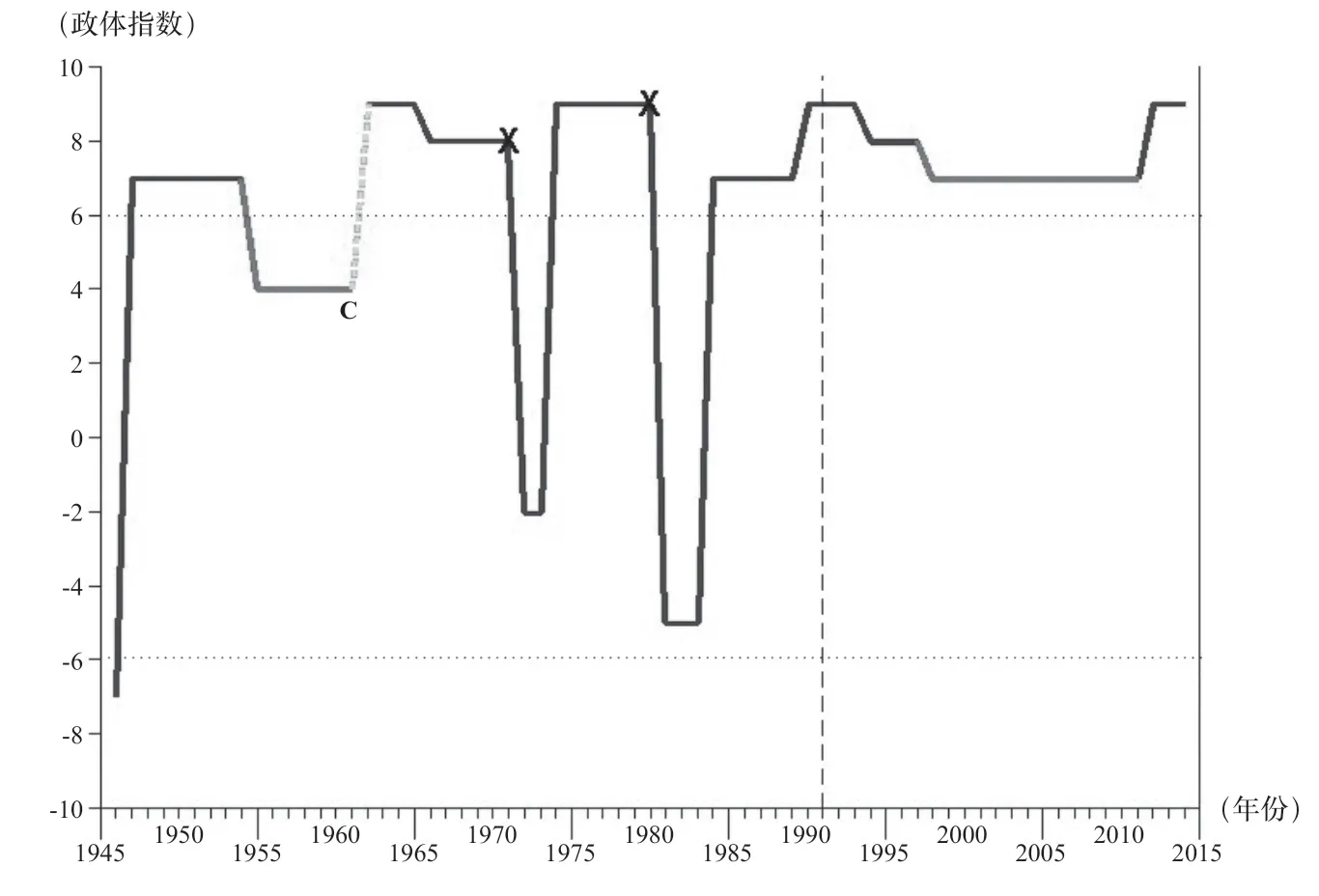

1946年,土耳其共和人民党提出土地改革法案,企图进行广泛的土地革命从而建立起自己与底层民众的直接联系。然而,这一法案立刻遭到了地主阶层的反对,四名国会议员离开共和人民党并建立民主党。此后,民主党很快赢得了城市资产阶级和农村精英的支持。①[美] 戴维·瓦尔德纳:《国家构建与后发展》,刘凤娟、包刚升译,吉林出版集团有限责任公司2011年版,第69页。在民主化之后,由于社会力量的解放和竞争性政党的广泛动员,社会取向的政治竞争与国家取向的军人之间便陷入了一种持续的张力中。图1为土耳其民主化以来的“政体指数”,在某种意义上形象地反映了土耳其民主化之后出现的独特的民主化过程。

图1 土耳其政体指数(1946—2013年)

共和人民党在民主化开启之前曾长期一党执政,但由于共和人民党不是一个群众性政党,其在广大的内陆乡村地区缺少群众性的组织。因此,在民主化之后,共和人民党很快就失去了执政地位。1950年,民主党(Democratic Party)通过建立包括私营部门的商人、大中型规模的农村生产者以及主要来自公营企业部门工人的跨阶级联盟赢得了大选。民主党反对用国家干预来限制私人经济活动,但却用国家干预来维持他们的跨阶级联盟。因此,这一联盟提供了一个强有力的社会基础。借助这一基础,中右政党主导选举政治超过40年。①[美] 戴维·瓦尔德纳:《国家构建与后发展》,刘凤娟、包刚升译,吉林出版集团有限责任公司2011年版,第70页。然而,民主党“庇护主义”的经济发展模式注定不可持续,这种庇护性的政策并不是政党经过充分协商之后的理性结果,政治家的决策并不依托于专业的官僚和智库,这样的选择不是基于他们的专业素质而是基于他们的政治立场以及为了更多的选民。②Metin Heper,E.Fuat Keyman,“ Double-faced State:Political Patronage and the Consolidation of Democracy in Turkey,” Middle Eastern Studies,Vol.34,No.4,2006,pp.261-263.由于与军人秉持的“国家主义”相矛盾,1960年军方发动军事政变。而这次军事政变只是成立了“国家安全委员会”这样一个军人常规影响文人政治的机构,而1960年修改后的宪法却比以往更加自由。

1961年,军人还政于民。在民主党之后,正义党(Justice Party)在1961年登上政治舞台。新成立的正义党吸纳了大多数前民主党成员及民主党的跨阶级联盟,因而有人称正义党为“中东地区唯一一个真正平民政党”。③W.B.Sherwood,“The Rise of the Jusitce Party in Turkey,” World Politics ,Vol.20 ,No.1,1967,p.55.与民主党相同的是,正义党依然采取“庇护主义”的发展模式。而这注定为下一轮的经济危机埋下伏笔。此外,1960年的新宪法给予了社会活动更大的自由,这使很多极左极右团体开始兴起。20世纪60年代末,这种左右极化越来越严重,左右斗争的极端化造成极大的社会混乱。④Nil S.Satana,“Transformation of the Turkish Military and the Path to Democrcy,” Armed Forces &Society,Vol.34,No.3 ,2008,p.365.1971年,军人再次发动军事政变,并向总督杰天德特·苏奈(Cevdet Sunay)提交了备忘录。该备忘录指出,议会和政府把国家推入无政府主义和兄弟阋墙的内乱深渊中,破坏了凯末尔主义原则。此次政变军方要求成立技术官僚政府,以对付内部失序的局面。①哈全安、周术情:《土耳其共和国政治民主化进程研究》,三联书店出版社2010年版,第212页。

1973年,土耳其军人再次还政于文人政府。然而,在20世纪70年代中后期,土耳其政治两极化趋势越来越严重。以苏莱曼·德米雷尔(Suleyman Demirel)和比伦特·埃杰维特(Bülent Ecevit)组成的两大政党在意识形态上极度分裂,有效政府无法建立,经济形势恶化,街头政治泛滥,社会暴力事件层出不穷,极端伊斯兰组织也参与到政党竞争中来,加剧了整个社会的失控程度。②哈全安、周术情:《土耳其共和国政治民主化进程研究》,三联书店出版社2010年版,第224页。面对与日俱增的糟糕形势,军方发动军事政变,包括正义党、共和人民党③此时的共和人民党已经转变政治纲领,参与到激烈的政治斗争中。、救国党(National Salvation Party)的多名政治家被软禁。

1983年,图尔古特·厄扎尔(Turgut Özal)领导的中右政党的祖国党(Motherland Party)开始执政。在1983年选举时,军方实际上并不支持祖国党,但祖国党因厄扎尔在大选时的出色演讲以及得到民众的支持而最终取得大选的胜利。④Dankwart A.Rustow,“Political Party in Turkey :an Overview,” in metin Heper and Jacob M.Landau,eds.,Political Parties and Democracy in Turkey,London:Routledge,1991,p.19.与此前执政政党不同,厄扎尔减少了“庇护主义”政策,经济政策与政治斗争分离,经济治理更趋理性。但是,厄扎尔务实主义的另一面就是政党缺乏政治竞争的经验,加上在20世纪80年代后期自由主义经济发展模式所造成的通货膨胀和经济下行,使得祖国党在1989年失去执政地位。在20世纪90年代,民主政治变得更加规范化,过去激烈的意识形态斗争变得温和。但在20世纪90年代,土耳其也未形成一个稳定的一党政府,多党联合政府由于缺乏果断的行动力,使得社会经济形势再次面临危机。另一个问题在于,代表激进伊斯兰力量的繁荣党(Welfare Party)开始崛起。20世纪80年代,厄扎尔自由主义的经济发展模式使土耳其贫富差距越来越大,社会结构的变化为繁荣党带来了机会。繁荣党一方面强调要推进信仰自由,信仰意味着公民有权按照自己的信仰来生活,另一方面其强调要解决社会公平问题。⑤Ergün Özbudun,Contemporary Turkish Politics:Challenges to Democratic Consolidation,Boulder,Colorado :Lynne Rienner Publishers,2000,p.87.因此,繁荣党在城市的边缘群体以及在落后乡村有着很强的影响和支持率。1995年,内吉梅丁·埃尔巴坎(Necmettin Erbakan)领导的伊斯兰政党繁荣党开始执政。埃尔巴坎不断推行“伊斯兰化”的政策,其过激的“伊斯兰化”行为引起了世俗军人的极大不满。军人认为,极端的伊斯兰主义是对凯末尔世俗主义原则的挑战。为了保卫凯末尔的原则,1997年,军方再次发动政变,繁荣党在军方压力下被迫下台。

四、政治化与国家化:土耳其军人国家体制的逻辑

土耳其的现代国家建设走的是一条军人立国的道路,军人成为支撑土耳其国家建设的支柱。在此意义上,本文将土耳其的军人政治概念化,即“军人国家体制”。军人国家体制是指以军人的暴力机器为后盾、推进和保障国家的现代化进程。军人与国家的高度紧密关系赋予了军人很强的国家性特征,军人的行动逻辑不再把自身视为简单的专业军人,而是政治化的保障国家利益的力量。因此,土耳其的军人与经典的西方军政关系的理想模型不同。亨廷顿就曾以“主观文人控制”还是“客观文人控制”的军政关系理论解释过土耳其。他认为,“军人就是土耳其共和国和世俗国家的一面‘镜子’,它是一种典型的‘主观文人控制’,而不是‘客观文人控制’”。①S.P.Huntington,The Soldier and the State:The Theory and Politics of Civil-Military Relations,Cambridge,MA:Harvard University Press,1985,pp.83-85.亨廷顿基于美国军政关系经验的理想模型受到很多西方军政关系学家的批评,但是他们批评的中心在于军人职业化是否导致军人回归军营,而不是亨廷顿的理论预设。西方军政关系理论预设的一致性立足于西方国家的军政关系经验,在多党竞争的政治体制下,只有军人“政治中立”“军人回归军营”才能保障军人国家化,从而民主政治才能健康发展。因此,在多元民主体制的西方国家那里,军人的国家化和政治化是无法同时出现的。②陈明明:《所有的子弹都有归宿:发展中国家军人政治研究》,天津人民出版社2003年版,第19—24页。

但是,土耳其与西方等先发国家的现代化经验并不相同。土耳其军人在高度政治化的同时,也保持了国家化的特征。亚历山大·格申克龙(Alexander Gerschenkron)指出,后发国家由于不像先发国家那样有着较好的资本积累等初始条件,要成功实现现代化需要一个强有力的国家或政府对经济发展进行规划和组织。①Alexander Gerschenkron,Economic Backwardness in Historical Perspective:A Book of Essays,Publisher:Belknap Press,1962,pp.47-48.因此,作为一个后发国家,土耳其要成功实现现代化,面临的第一个问题就是如何建立一个有效的国家权威。然而,后发国家的现代国家建设并不是按照同一模式进行的,而是有着各自不同的路径。丹·斯莱特(Dan Slater)在《调动权力:东南亚的抗争政治与威权利维坦》中提出了东南亚国家建设的三条路径,分别是政党支配路径、军事化路径以及碎片化路径。不同的路径由于不同的政治整合程度有着不同的国家能力。国家建设军事化的路径只实现了部分的政治整合,却实现了军队凝聚及其服从,因此在国家能力上只能处于一个中等位置。②Dan Slater,Order Power,Contentious Politics and Authoritarian Leviathans in Southeastern Asia,New York:Cambridge University Press,2010,pp.22-27.土耳其近代国家建设的经验类似于东南亚国家建设军事化的路径。凯末尔为,土耳其锻造了一个文化同质性的以“土耳其人”为认同纽带的共同体,为土耳其的现代化确定了基调,通过政治化的军人来保障共和国及其现代化方向的“政治正确”。然而,凯末尔的国家建设自始至终都没有在组织上实现完全的政治整合。林茨和斯泰潘在《民主转型与民主巩固诸问题》中曾强调,“国家性”是实现民主巩固的必要场域条件。③[美]胡安·J.林茨、[美]阿尔弗雷德·斯泰潘:《民主转型与巩固的问题:南欧、南美和后共产主义欧洲》,孙龙等译,浙江人民出版社2008年版,第16—39页。但是,这或许忽略了现代国家的两个方面,这两个方面实际上是相互联系配合的。安东尼·吉登斯把现代“民族国家”理解为:一个是以行政和领土有序化为表征的“行政统一体”,即国家;另一个是以文化同质性为基础的“观念共同体”,表现为民族。④郭忠华:《民族国家的三大矛盾——来自吉登斯的启示》,载《现代哲学》,2006年第4 期,第59—64页。在土耳其,凯末尔的建国方略只是在“观念共同体”上用力较多,而在组织化整合上不那么成功,甚至在“观念共同体”建设上也因为组织化整合不彻底而谈不上成功。凯末尔革命后曾做出很多非常激进化的改革措施,但激进的改革并不容易被民众消化,甚至在大国民议会内外遭到了强烈的反对,使社会陷入冲突之中。①杨晨:《土耳其国父形象的缔造:以凯末尔的<大演讲>为中心》,载《历史教学问题》,2018年第5 期,第96页。正如亨廷顿所说,“土耳其变成了一个‘无所适从’的国家,一个在其宗教、遗产、习俗和体制方面是伊斯兰化的社会,但其统治精英却决心使他成为现代化的、西方的和与西方一致的社会”。②[美]塞缪尔·亨廷顿:《文明的冲突与世界秩序的重建》,周琪等译,新华出版社2010年版,第53页。可以说,此种历史遗产为之后的民主化留下了很大的隐患。

那么,应该如何理解土耳其周期性的发生军事政变?本研究认为,两个关键的因素能够予以解释:第一,土耳其在进行民主化之前,未能完全实现政治整合;第二,国家建设军事化赋予了军人“政治化的国家”这一特征。由于土耳其在民主化之前未能实现政治整合,在其民主化之后,代表国家的军官、官僚与有更广泛社会基础的新政治精英常常出现矛盾和冲突。民主化之后兴起的大多数政治精英都是原先凯末尔政权联盟下若即若离的盟友,他们对于凯末尔定下的“国策”绝没有军人和官僚精英那般绝对的认同。民主化之后新上来的政治精英在自由民主竞争的刺激下,频繁地实行基于短期选举考虑的分配式经济政策,这有助于该政党获得更多的选票,但这不是以国家长远经济发展作为目标的。因此,这与军人坚持的凯末尔“国家主义”原则相违背。除此之外,由于早期国家整合的有限性,伊斯兰宗教因素在土耳其内陆地带依然有着广泛的影响。这也为20世纪80年代之后伊斯兰政党的兴起打下了基础,并且与军人坚持的“世俗主义”原则相冲突。从军人角度上讲,高度“政治化”的特征使其长期存在发动军事政变的动机。由于军人是凯末尔的“保护者”身份,当凯末尔原则受到挑战,军人就会出手,并对文人政府进行一次清洗。但是,军人又有着高度“国家化”的特征,按照凯末尔设定的目标,实现国家的发展和民主化也是其价值追求,因而军人也不愿意真正打断民主化进程而进行长期的军事专制。在土耳其的前三次直接干政中,可以发现一个共同的时间特征,就是军人迅速退缩并还政于文人政府。1960年的政变仅仅持续一年时间,1971年的政变持续两年的时间,1980年的军事政变也仅持续三年时间。由此,我们也能看出军人多少有些情非得已,而土耳其民主也给人一种似断非断的感觉。正如图1所示,土耳其的政体指数在民主与非民主之间多次徘徊,但民主化的进程并没有真正中断。

自1998年之后,土耳其军人国家体制渐渐松动。首先,加入欧盟成为土耳其军人和文人政府的共同目标,因此土耳其军人退出政治领域,军政关系的转型得到了军人自身的认同。其次,正义与发展党(Justice and Development Party)执政之后针对军政关系出台了一系列的改革措施,而此时的军人并没有过多的反对意见。再次,2002年之后文人政府的合法性增强。埃尔多安领导下的正义与发展党连续执政到今天。在正义与发展党的治理下,土耳其的经济实力快速提升,一跃成为二十国集团(G20)的成员国,这为文人政府提供了合法性支持。

在埃尔多安的治理下,土耳其政治体制发生了诸多改变。埃尔多安领导下的土耳其政府依然承认凯末尔原则,但其建立的政治体制和治理逻辑明显已不同以往。此时,军人的政治影响力大不如前,很难有过去那样的实力来发动推翻文人政府的军事政变。尽管在2016年土耳其部分军人发动了政变,但他们最终也是在埃尔多安及其追随者的抵制下以失败而告终。更重要的是,埃尔多安领导的土耳其在国家─社会关系上已经发生改变,那种社会的政党与国家的军人相互对抗的循环已被大大削弱。与以往的政党比较,如今的正义与发展党不仅有着较好的社会基础,也逐渐与国家融合。