苏轼与吴子野相关书迹三题

◇ 胡涛

吴子野(1004—1101),原名吴复古,号远游,“潮州前八贤”之一,广东揭阳蓬州(今鮀浦道)乡人。吴氏人如其号,性情清逸,超然绝俗,大词家天章阁待制李师中曾为之题书:“白云在天,引领何及。”〔1〕苏轼与吴子野往来甚密,其中贯穿二人交游始末的有不同时期东坡对吴氏“出世间法”的接受过程,这在苏轼三幅刻帖中亦有所体现。此外作品中一些问题笔者在研读中仍存疑窦,如《远游庵铭帖》书写时间、《子野出家帖》书写背景及作品所蕴含的书家思想、各帖书法风格探析等,对此笔者分成以下四部分进行分析论述,且所论相关书迹皆选用宋拓西楼苏帖版本。

一、苏轼与吴子野之交游

东坡与吴子野之父吴宗统的结识早于吴子野,吴宗统于仁宗嘉祐间任翰林侍讲时,东坡刚登进士,与吴宗统始有往来。而后苏轼通过李师中(诚之)的介绍才对吴子野有所了解,其在贬谪惠州期间写给子野之子的信说:

与子野先生游,几二十年矣。始以李六丈待制师中之言,知其为人。李公人豪也,于世少所屈伏,独与子野书云:“白云在天,引领何及。”〔2〕

从字里行间不难看出吴子野性情高雅,志趣超逸,为人所称扬。到了熙宁十年(1077)正、二月间,苏、吴二人首次晤面,彼时苏轼自密州改任徐州,迁礼部员外知河中府,经青州赴山东齐州(济南)。此番会面吴子野便与苏轼“论出世间法”,此法既非追求长生不死,也不同于道士般练气服药,而是更注重精神上的无为和超脱。但当时身处地方要职,积极入世的东坡对这一思想还未能以身践行之,仅持“仆虽不能行,然喜诵其言”的保留态度,并将吴子野的养生思想记录成《问养生帖》一文,其中关于“静”“安”的思想于下文有所阐述。元丰元年(1078)四月十七日,东坡为吴子野建于潮州的庵堂撰写铭记,此即《远游庵铭》,文中借《大人赋》及《远游赋》比拟吴氏洒脱出尘的品格,点出庵名所自,并寄托了自己对现实迫隘的慨叹和随子野远游的愿望。

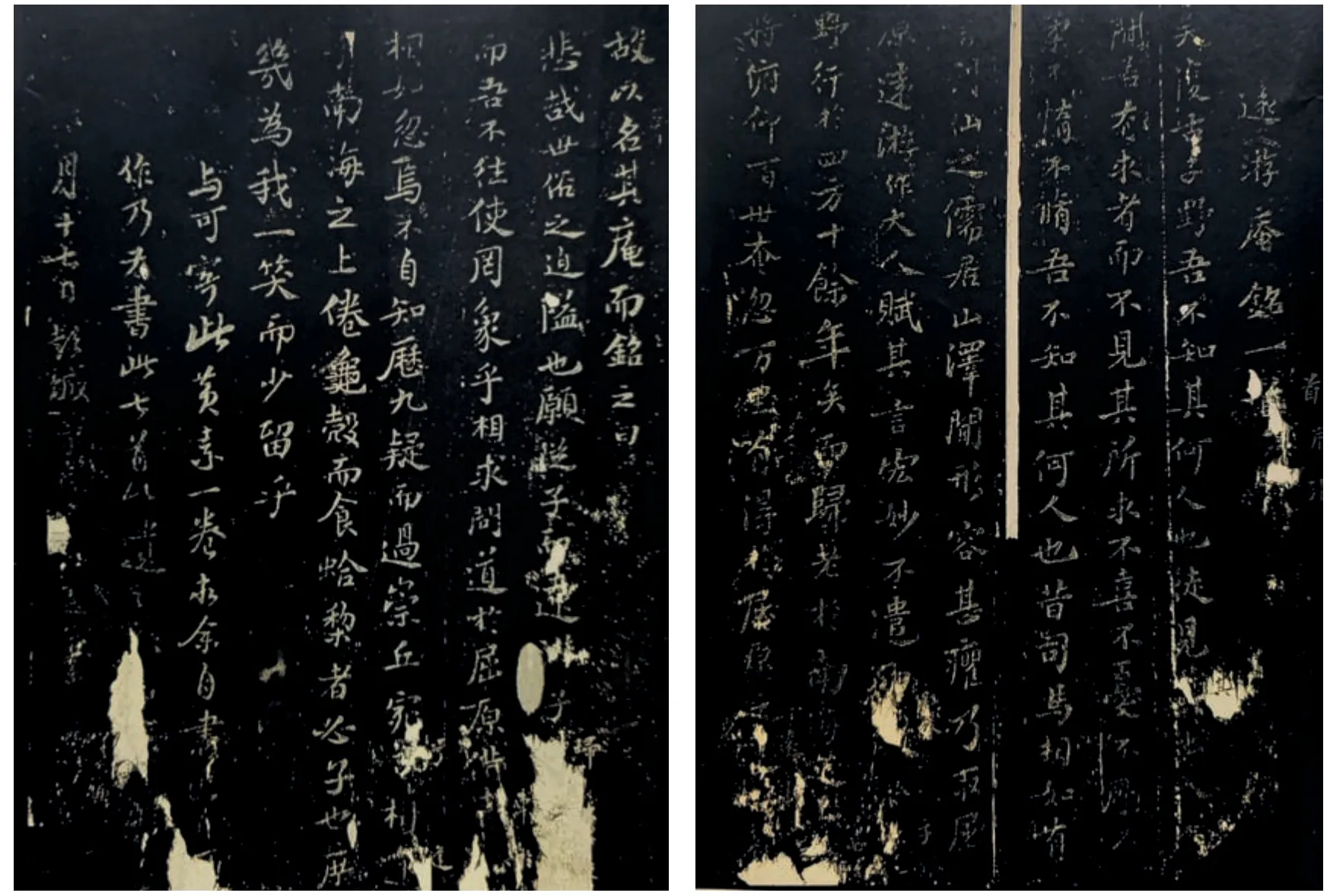

苏轼书法拓本《净因院文与可画墨竹枯木记》,《宋拓西楼苏帖》,帖心高29.5cm,天津博物馆藏端匋斋本

元丰二年(1079),东坡因“乌台诗案”被贬至黄州任团练副使。在此期间,吴子野不仅托人为东坡送去文章、墨帖和沙鱼等食用物品,还数次通过书信慰问苏轼,《苏轼文集》卷五十七《答吴子野七首》便有六首作于谪居黄州之时,且从信中可知子野这段时间因居父丧在潮阳直浦都麻田山守庐墓,并于州城建岁寒堂、远游庵等堂阁以教养子弟,对此东坡曾盛赞之为“古人之事业”。元祐八年(1093),苏轼与苏辙同在京都,吴子野到京都与苏氏兄弟晤面,且向他们申明自己要出家的心愿,并向苏轼求一度牒。东坡听闻这一消息,屡次劝阻子野出家之举,认为在家出家即可,可子野“出世间”之意已决,东坡只好为其求度牒。但当时子野尚未正式剃度出家。隔年四月,哲宗改年号为“绍圣”,推行变味的王安石新法。东坡惨遭诬陷,绍圣元年(1094)四月初被贬英州,途中接到朝廷“三改诏令”,加重处罚,这无疑是其政治生涯的又一没顶之灾。五、六月过扬州时泊舟仪真,在此与吴子野相遇,这便是他在惠州写给吴子野之子吴芘仲的信中提到的“真、扬”之晤,那时吴子野或已知晓东坡遭受政治迫害,因此向其开导佛法义理,说明“黄粱之梦”的虚幻不实,想必那时东坡对子野“出世间法”的内涵更能切身体会了,故其“闭目清坐,深念五十九年之非耳”〔3〕。绍圣三年(1096)十一月,吴子野与陆惟忠(子厚)一道自筠州出发前往拜访谪居惠州的苏轼,同行的还有苏辙。东坡见到子野已经出家,因自身经历而深感“世间、出世间”不能两立的他对吴氏此举表示赞叹与理解,其在《闻潮阳吴子野出家》一诗中吟道:“世间出世间,此道无两得。故应入枯槁,习气要除拂。”〔4〕后来东坡被贬至海南儋州期间,吴子野皆不辞劳苦,数次前往探访,足见二人情谊之深厚。不久子野溘然长逝,东坡悲恸之余,为吴氏传写祭文,以“急人缓己,忘其渴饥。道路为家,惟义是归”〔5〕赞扬吴子野高尚的君子人格。三个月后,东坡病逝于常州。

吴子野长东坡三十余岁,二人实为忘年之交,每当东坡政途不顺,穷困潦倒之时,吴氏皆不避嫌且为东坡送去物质与精神上的慰藉,东坡对其“出世间法”的理解与体悟也随年岁与阅历渐长而发生变化。子野经常和东坡讲一些佛道思想,这对于身处政治纠缠的东坡而言,是提醒,亦是抚慰,只有无欲无念,才能真正摆脱羁绊,获得自由,可以说苏轼对佛禅思想的理解和参悟是有受到吴子野影响的。关于东坡对“出世间法”的思想变化亦在其与吴子野书迹中有所体现,下文有相关阐述。

二、《问养生帖》中所体现的东坡思想

元丰四年(1081)七月,距苏轼被贬至黄州已有一年半的时间,苏轼在答吴复古第一简中提到:“济南境上为别,便至今矣。”〔6〕简中所言为二人于济南境上的会面,时在熙宁十年(1077)的正、二月间,此为苏、吴首晤。吴子野首次见到苏轼,“便论出世间法,以长生不死为余事,而以练气服药为土苴也”〔7〕。当时苏轼听闻此言后的态度是“仆虽未能行,然喜诵其言”〔8〕。由此可知,苏轼对于吴子野所言“出世间法”的观念虽在思想上认可,但对彼时“入世”观念浓厚的苏轼来说,尚未能完全付诸实践。其实这结合其当时背景便不难理解,在抵达济南前两年苏轼任密州太守,他身先士卒与百姓一起抵御严重的蝗灾,并上书朝廷请求豁免秋税。对正在实行的“方田均税法”“手实法”乃至即将在密州推广的“官盐专卖法”等,逐条予以批驳,并提出强烈反对〔9〕。而后更是写下《江城子·密州出猎》以释儒家济世之豪气,可见深含儒家济世思想的苏轼此时的“入世”理念依旧深刻,自然无法将“出世间法”完全落实。但苏轼依旧将这一重要思想记录了下来,作于济南与吴子野首晤不久的《问养生帖》便体现了苏轼对其的重视。该帖收录于西泠印社出版的《宋拓西楼苏帖》第二册,帖凡二十二行,共三百字。其中吴子的“安”“和”养生思想也与东坡“虚”“静”观异曲同工地反映出对道家出世人生的亲和。东坡对“出世间法”虽未践行,但在心灵深处对此已有认同的感情基础。帖道:

余问养生于吴子,得二言焉,曰和,曰安……何谓安?曰:我尝自牢山浮海达于淮,遇大风焉,舟中之人,如附于桔橰而与之上下,如蹈车轮而行,反逆眩乱不可止。而我饮食起居如他日。我非有异术也,惟莫与之争而听其所为。故凡病我者举非物也……知其生于我也,则虽与之接而不变,安之至也。吴子古之静者也,其观于物也审矣,是以私识其言而时省观焉。〔10〕

苏轼书法拓本《问养生帖》,《宋拓西楼苏帖》,帖心高29.5cm,天津博物馆藏端匋斋本

无论外界变数如何,皆不与之争,动静如常,则不会受外界所扰。此思想与苏轼《静常斋记》所言“虚而一,直而正,万物之生芸芸,此独漠然而自定,吾其命之曰静”〔11〕及其重要的书画理论“静故了群动,空故纳万境”〔12〕的观念不谋而合,可见苏轼对此观点的接受。子野之“安”与东坡之“静”皆有守心自定,不随世变的思想内涵。另外从书风的角度看,该帖为行楷书,字形稍扁,用笔丰腴遒润,肉丰而骨劲,行距舒朗,显得安静沉厚而极具远韵,从该书法艺术创作中折射出东坡对虚静、安和的理想追求。

三、《远游庵铭帖》的书写时间及地点考证

《远游庵铭帖》正文部分凡十四行,共计二百二十字。在宋拓西楼苏帖中此帖正文后有其写给文同的题记,凡三行,共四十二字。文中以“不喜不忧,不刚不柔,不惰不修”形容其恬淡中和的性情与处世理念。随即借用屈原《远游赋》与司马相如《大人赋》中儒者隐居山泽之间,俯仰天地的意境及不纵而逸的文风来比拟吴复古之风度,以彰显“远游庵”之名称所由。最后抒发了东坡对世俗之拘缚和逼迫的慨叹,希冀随子野一道远游,沧海寄余生。可见《远游庵铭》不仅阐述了庵名之内涵,更是寄托了东坡所愿。

笔者在查找文献的过程中,发现对于《远游庵铭帖》书写时间的记载有所不同。水赉佑编《苏轼书法史料集·下》中,认为《远游庵铭帖》书写于元丰元年四月十七日,即1078年,彼时东坡四十三岁,于徐州任太守。《中国书法全集·苏轼二》(以下简称《全集》)刘奇晋先生认为此文作于熙宁十年(1077),帖书于元丰元年(1078)四月十七日,并提出四点理由对《苏诗集成总案》(以下简称《总案》)中《远游庵铭》书于绍圣三年(1096)的说法进行辩驳。孔凡礼撰《苏轼年谱》(以下简称《年谱》)谓此帖作于绍圣四年正、二月间,即1097年,苏轼62岁,谪居于惠州。按,笔者从水赉佑与刘晋奇所言,且认为《苏轼年谱》所言有误,理由如下:其一,吴子野游历四方的时间,如以苏辙赠子野诗自注,最早在嘉祐、治平间〔13〕,即1063到1064年间,若如《年谱》所言《远游庵帖》书于绍圣四年(1097),则子野远游至该帖写成已将近三十四年,与帖中所言“今子野行于四方十余年矣”不合。若如《全集》所言作文于熙宁十年(1077),书帖于元丰元年(1078)四月十七日,则距远游十三、四年,与帖文吻合。

苏轼书法拓本《远游庵铭》,《宋拓西楼苏帖》,帖心高29.5cm,天津博物馆藏端匋斋本

其二,《年谱》确定时间为绍圣四年(1097)是因为“《远游庵铭》谓复古归老江湖之上,‘相逢乎南海之上’,乃此时作”〔14〕。这句话出现在书中绍圣四年(1097)正、二月间,且收录有误—“相逢乎南海之上”一句帖中作“归老于南海之上”。其实自绍圣三年(1096)子野与苏轼相交游于惠州,至绍圣四年(1097)正月月末吴子野已“往桂管曹辅处”〔15〕顺便替苏轼带信件给广南西路的曹子方了,并非与苏轼相逢于南海之上,故《年谱》根据“南海”二字对该帖书写时间的判断并不准确。

其三,(嘉靖)《惠州府志》载:“宋元丰中,吴子野,潮阳人,再举不第……六年还家告妻子曰:‘黄卷尘中非我业,白云深处是吾家’。”〔16〕若依书帖世间为元丰元年(1078)的看法,为何书于元丰元年(1078)的帖中所谓“归老于南海之上”却在元丰六年(1083)仍欲考取功名?《全集》刘奇晋先生认为子野并非归老于东坡书写此帖之时,而是于潮州家中“很可能给苏轼谈了打算归老的话”〔17〕,故“归老于南海”一事是子野当时的未来打算,此说合理,与帖中内容并不冲突,因此本文认同此说。

其四,从书法的角度看,此帖当为东坡早期之作。帖为行楷书,却不似中晚期坡公书法成熟时期的风格,比如同为行楷,作于元祐二年(1087)的《祭黄几道文》,用墨丰腴,笔画沉雄,用笔多取侧势,结体扁平丰腴。相反,《远游庵铭帖》笔画瘦劲,体势端稳,笔意轻松萧散,意韵简远,恰如徐无闻先生所言:“东坡早年的字,结体端直,笔姿秀润,行笔熟而不滞,功底厚实,但尚未形成自己的风格。三四十岁的字,如《读孟郊诗二首》一类,确如黄山谷说他早年学《兰亭》,很有些《兰亭》的味道。”〔18〕故此帖作于元丰元年(1078)更为可信,彼时东坡四十三岁。

除以上四点外,笔者发现宋拓西楼苏帖《远游庵铭》后有一段苏轼写给文同的题记,刻帖上部分题记文字残蚀,现完整抄录西楼帖对该段的注释:

与可寄此黄素一卷,求余自书近日□作,乃为书此七首以遗之。□□□午□月十七日。彭城守□□遥堂记。〔19〕

彭城即是徐州,元丰元年(1078)苏轼谪居彭城,且关于彭城逍遥堂不乏史料记载,如“东坡守彭城,子由来访之,留百余日而去,作二小诗曰:‘逍遥堂后千寻木,长送中宵风雨声。误喜对床寻旧约,不知漂泊在彭城’”〔20〕。可见题记中缺字中“ □遥堂”为“逍遥堂”无疑。

此外,东坡作于徐州的《与文与可三首》第三简中出现向文同索要《字说》润笔,其言:“近屡于相识处见与可近作墨竹,惟劣弟只得一竿,未说《字说》润笔,只到处作记作赞,备员火下,亦合剩得几纸。”〔21〕此为东坡向文与可戏言,称其不仅《字说》一文,但就为其画作所写杂文如《文与可墨竹屏风赞》《文与可画墨竹赞》和《石室先生画竹赞》等亦可多索其几张画作。此简书于元丰元年(1078)四月〔22〕,在此之前不久的熙宁八年(1078)四月二十三日苏轼曾撰《字说》寄给文同。故《远游庵铭》后这段写给文与可的题记作于元丰元年(1078)的可能性极大(1078年是一个平年,是农历戊午年,元丰元年即元丰戊午年),故缺字部分“□□□午”当为“元丰戊午”。

不仅如此,笔者查阅《苏轼年谱》,发现苏轼于元丰元年间写给文同的信简中,除此四月十七日所作外均非有文题立意之“书作”,现一一列举如下:元丰元年二月苏轼“与文同简,为同未得大用而慨叹”〔23〕。三月二十六日,与文同(与可)简,忧黄河决口未塞〔24〕。六、七月间与文同(与可)简,询问是否得浙都〔25〕。十月十六日,与文同(与可)简,赞道潜之诗及其为人,催作《黄楼赋》〔26〕。此皆为普通的书信往来,而非有专题的文章书作。

然而值得注意的是,《年谱》将苏轼写与文同的《净因院文与可画墨竹枯木记》(又称《净因院画记》,文末题记有“笔冻”二字)的时间置于元丰元年(1078)近年底之时段〔27〕。根据西楼苏帖中《净因院文与可画墨竹枯木记》帖末题记“ 三年十月初五日”〔28〕可知,虽然年号残蚀,但书写之年为三年而非元年,故年谱有误。《苏轼全集》将此作书写时间归于元丰三年(1080)端阳月八日〔29〕,可是苏轼已于元丰三年(1080)二月一日被贬至黄州,无由于开封净因院书此作与文同,况且文同已于元丰二年(1079)正月二十日仙逝了,故《苏轼全集》亦不确。此文应作于熙宁三年(1073)苏轼与文与可往别于净因院之时,故当以“熙宁”补文末残蚀之空。《净因院画记》并非作于元丰年间,故元丰元年(1078)除了四月东坡并没有撰写专题文章给文同,所以《远游庵铭》极有可能作于元丰元年(1078)四月,缺字“□月十七日”当为“四月十七日”。

除了以文本进行推论,书法风格亦是重要线索。《远游庵铭帖》与文末题记书风极为统一,大小和谐,皆为东坡书法早期风格,当为同时所作。综上所述,《远游庵铭帖》与其后与文同的题记应同为元丰元年(1078)四月十七日于徐州所作,且《远游庵铭》与《文与可墨竹屏风赞》《文与可画墨竹赞》和《石室先生画竹赞》一样,为彼时东坡将要寄予文同的“七首近作”之一,水赉佑编《苏轼书法史料集·下》与《中国书法全集·苏轼》中关于《远游庵铭帖》所作时间的结论正确,《苏轼年谱》有误,且《净因院画记》作于熙宁三年(1073)而并非作于元丰元年(1078),《苏轼年谱》对此记载有误。

四、《子野出家帖》所反映苏轼由“世间”到“出世间”的观念变化

《子野出家帖》书于绍圣二年(1095)年末,彼时坡翁正谪居惠州。该帖为东坡晚期书风成熟时的手札风格,字形稍扁,呈左低右高体势,笔画厚重遒润,章法错落有致,与书于元符三年(1100)的《答谢民师论文帖》风格极似。帖凡十五行,计一百六十六字。其中部分文字与相关文献略有出入:“子野□得度牒当携来就仆”(□表示帖中残蚀不清之字),西楼苏帖对□的注释为“云”字〔30〕,《中国书法全集·苏轼》释为“如”字〔31〕,皆可。而《苏轼全集》注为“口”字,不确。帖中“候”字在《苏轼年谱》与《苏轼全集》中被释作“俟”字。以上两处注释的不同均不影响文意。此帖文没有说明受书人为何人,据《年谱》所说,其为东坡友人,书中言:“吴复古(子野)出家,友人来简请阻之,回简。”〔32〕《苏轼全集》收录此文并以《与友人一首》名之。《中国书法全集·苏轼》认为此友人为子野之子吴芘仲(吴秀才),三者所言皆是。因东坡稍长于吴芘仲,且二人书信往来频繁,故称之为“友人”并不矛盾。

帖文开头便云:“子野出家之议,前年在都下始闻其言。私心亦疑之,屡劝不须如此,在家出家足矣。”〔33〕“前年”即元祐八年(1093),是年五、六月间,苏轼与子野俱在“都下”,都下即京师开封城,彼时吴复古到京师向苏轼求度牒欲出家,苏轼对其出家的态度是“屡劝不从”,并作诗《吴子野将出家,赠以扇山枕屏》与之,诗中之句“出家非今日”典出《莲社杂录》,其谓:“谢灵运谓生法师曰:‘白莲道人不知我在家出家久矣。’”〔34〕与《子野出家帖》中东坡所言“在家出家足矣”意思相同,即劝子野不用剃度出家,清心寡欲,以戒为师,在家做居士亦能成就佛道,可见在元祐八年(1093)东坡对子野出家的想法尚未表示支持。东坡屡屡劝阻,但子野出世之意已决,他无奈只好为其求一度牒,度牒即成为僧尼者所发放的证明文件。但到东坡写《子野出家帖》的绍圣二年(1095),子野尚未至完成剃度出家的斋礼,正式出家,所以苏轼在《子野出家帖》中安慰友人道:

侯他到此,即取其度牒收之,力劝令且更与宅中评议也。仍旦夕发一书与舍弟,亦令似此劝之。但恐他未到筠州已落发,则无及也。〔35〕

其意谓等到子野到惠州与东坡晤面,若其真的拿到度牒,东坡便拿过度牒并收起来,尽力劝说其先回家中商议此事。同时很快写一封信寄与彼时正在筠州的舍弟苏辙,让其力劝子野不要出家。但是倘若子野在到筠州找到苏辙之前就已经剃发出家,那就一切都来不及了。

东坡于帖中虽作此言,然而值得注意的是,东坡在绍圣二年(1095)作《子野出家帖》的心态,是否依旧和两年前的元祐八年(1093)一样,认为“在家出家可也”并极力反对子野出家呢?笔者翻阅东坡于绍圣年间的资料,发现东坡此时对子野出家的态度或与两年前不同,因为其对“在家”“出家”可以并行的看法已经有所变化。绍圣元年(1094)十月二十二日,谪居于惠州的苏轼作《事不能两立》一文,文曰:

乐天作庐山草堂,盖亦烧丹也。欲成而炉鼎败。明日,忠州刺史除书到。乃知世间、出世间事不两立也。仆有此志久矣,而终无成者,亦以世间事未败故也。今日真败矣。〔36〕

东坡提到昔日白居易建庐山草堂并在其中烧炼金丹,在金丹将要炼成之时炼丹炉毁坏了。次日任命其为忠州刺史的圣旨就送到了。东坡借此典故说明了脱尘出世与入世作为这两件事无法兼立,而后慨叹自己长久以来坚持“世间”“出世”可以两立的看法,但最终皆无所成,也是因为世间之事没有完全挫败,故仍怀有对二事均有所作为的愿想。自己对于超凡脱俗早有愿望,之所以一直未能成功,关键在于入世的追求尚未彻底放下,前途还未彻底断绝,缘分还未彻底解尽〔37〕。可见此时东坡的心态已经与元祐八年(1093)“在家出家足矣”“出家非今日”的观点判然有别,坎坷的仕宦生涯和名缰利锁的束缚终使其入世、出世兼而得之的初衷发生改变。

苏轼书法拓本《子野出家帖》,《宋拓西楼苏帖》,帖心高29.5cm,天津博物馆藏端匋斋本

不独此例,东坡作于绍圣三年(1096)十二月十九日生日时的过寿诗《大人生日·其二》便有“世间出世何由并”句,诗曰:

穷寓三年瘴海滨,箪瓢陋巷与谁邻。维摩示疾原非疾,原宪虽贫岂是贫。纺妪固尝占异梦,肉芝还已献畸人。世间出世何由并,一笑荣枯等幻尘。〔38〕

东坡在诗中运用维摩诘居士和孔子弟子原宪的典故以自喻。据《维摩诘经》载,“维摩尝以称病为由,在丈室(一丈见方的房间)中向释迦遣来问讯的舍利佛和文殊师利等宣扬大乘教义”〔39〕。维摩示疾是度化众生之方便法门,因其身患疾病,故众人皆往探望,维摩便借病体为众生广为说法,其道:“诸仁者,是身无常,无强,无力,无坚,速朽之法,不可信也,为苦所恼,众病所集。”〔40〕故而“维摩示疾原非疾”,众生不亲眼看见肉身是会历经生老病死的,是虚幻不实的,怎会彻底放下对世间的迷恋?东坡以维摩示疾自喻其志,世间法虚幻不实,如梦幻泡影,是生灭法,有为法,无可执着,而这道理只有等到其世间之事“真败矣”才能幡然醒悟并彻底放下,故其“杜门烧香,闭目清作,深念五十九年之非耳”〔41〕。(东坡此言作于绍圣元年贬居惠州之时)此外,另一诗句“原宪虽贫岂是贫”典出《史记·仲尼弟子列传》,书中载:“孔子卒,原宪遂亡在草泽中。子贡相卫,而结驷连骑,排藜藿入穷阎,过谢原宪。宪摄敝衣冠见子贡。子贡耻之,曰:‘夫子岂病乎?’原宪曰:‘吾闻之,无财者谓之贫,学道而不能行者谓之病。若宪,贫也,非病也。’子贡惭,不怿而去,终身耻其言之过也。”〔42〕子宪在其师孔子过世后退隐草泽,作为卫相的子贡带着“结驷连骑”的排场去探望他,不料见到原宪衣衫褴褛的样子。子贡见状感到羞耻,问他是否生病,原宪答道,没有钱财称为贫,学习了道却不能施行的才叫作病,故而自己乃贫而非病也。子贡闻言深以为愧。原宪之所以言此,是因为他谨遵孔夫子教诲并力行之—“宪闻耻。子曰:‘邦有道,谷。邦无道,谷,耻也。’”〔43〕若国家无道,还享有高官俸禄,是可耻的。东坡借原宪之典故,寄托对喧嚣官场的厌倦和自身惨淡处境的无奈,渴望如颜回、原宪般安贫乐道。故而东坡借诗言志,官场之得意失意皆如草木荣枯,虚幻不实,只有像维摩、原宪一样彻底放下,才能得到真正解脱,出世离尘。可以想见东坡此时不仅深感世间、出世无可两立,而且更有理由认为其心态已偏向“出世”一边。因此后来当听闻子野出家的消息时,东坡于《闻潮阳吴子野出家》一诗中吟出“世间出世间,此道无两得”〔44〕的诗句便不足为奇了。

综合以上分析笔者推断,东坡在绍圣二年(1095)书写《子野出家帖》时,内心深处并非如同两年前般反对吴子野出家且认为子野在家出家可也,其已深感“世间”“出世间”无法两立。但因为当时是撰写此文给吴子野的家人,故东坡表明会收起度牒让子野回家商议,并交代苏辙一同劝阻其出家,皆乃抚慰家人情绪之语,是在情理之中的。

接下来的问题是,为何东坡对世间、出家的看法会在绍圣年间发生如此转变,欲解此惑当从绍圣元年(1094)东坡书于惠州的书信《与吴秀才三首·其一》开始说起。信中说道:“近者南迁,过真、扬间,见子野无一语及得丧休戚事,独谓仆曰:‘邯郸之梦,犹足以破妄而归真,子今目见而身履之,亦可以少悟矣。’夫南方虽号为瘴疠地,然死生有命,初不由南北也,且许过我而归。”〔45〕吴、苏二人的“真、扬”之晤时在绍圣元年(1094)五、六月间,彼时东坡过扬州,但因风故泊舟仪真,故于此地与吴子野晤面。子野并没有一句话提及得失与喜忧,且对苏轼说,“黄粱美梦”的故事尚且可以用来破除人们对功名富贵的妄想,回归本真,今日你亲眼看见并切身感受,应该也能从其中悟出不少道理吧。可见此番晤面,子野又对东坡“以佛理喻之”〔46〕,向东坡“论出世间法”了,然而此时的东坡颇能感同身受,而不像熙宁十年(1080)始闻子野此语时仅仅“仆虽未能行,然喜诵其言”了。在此不久前,苏轼的政治生涯又遭受一次没顶之灾。元祐九年(1094)四月十二日,哲宗下诏改年号为“绍圣”,意思是继承神宗朝的施政方针〔47〕。这批重回朝堂的变法派大臣,完全抛弃王安石新法的革新精神,把变味的新法继续推行,在这场政治风暴中苏轼作为“元祐党人”首当其冲。绍圣元年(1094)四月,侍御史虞策、殿中侍御史来之邵等人指陈苏轼“所作诂词,语涉及讥讪”〔48〕“轼凡作文字,讥斥先朝,援古况今,多引衰世之事,以快忿怨之私”〔49〕。此皆乃虞、来等辈沿袭“乌台诗案”李定等人的断章取义之诬陷伎俩,以致四月十一日苏轼连落两职,“落端明殿学士、翰林侍读学士,依前左朗奉郞知英州。范纯仁上梳乞贷苏轼。不听。时宰有加害意”〔50〕。更糟糕的是,苏轼在被贬岭南英州途中短短十天左右的时间,朝廷竟“三改谪命”〔51〕,加重处罚,这段贬官落职的过程具体为:“又告下,降充承议郞,仍知英州。又告下合叙,复不得与叙,仍之英州。六月告下,落左承议郞,责授建昌军司马,惠州安置。”〔52〕这段官场变故对东坡人生观的影响不可谓不大。就在不久前,东坡还是朝廷中最为位高权重的几个近臣之一,任兵部尚书,诏兼侍读,并赐对衣、金带、金镀银鞍辔马,郊祀大典之后,进官端明殿学士、翰林侍读学士、礼部尚书,这是苏轼一生最高的官位,不料转眼被贬落至这一瘴疠之地。对于政治的荣枯兴衰与虚幻不实,东坡如今一定如吴子野所说般“子今目见而身履之,亦可以少悟矣”〔53〕了,故其“闭目清坐,深念五十九年之非耳”〔54〕,对“出世间法”也更能够感同身受了。所以当绍圣三年(1096)吴子野同苏辙一起到惠州与东坡晤面,见到子野已经出家时,东坡所作《吴子野绝粒不睡,过作诗戏之,芝上人、陆道士皆和,予亦次韵》一诗对其表示赞许,该诗开头便道:“聊为不死五通仙,终了无生一大缘。”〔55〕《东坡诗集注》于下注曰:“佛具六通,而神仙众特五通而已。五通则不死,而佛无死无生。”〔56〕吴子野已经由只具“五通”的道士,出家断其无生之缘,彻底达到“出世间”的境界,于此不难看出东坡对子野此举表示由衷的欢喜赞叹。综上可知,东坡于绍圣二年(1095)年末书写《子野出家帖》时,心态已并非元祐八年(1093)劝其不必出家,“在家出家足矣”,而是认为“在家”“出家”不可两立,在很大程度上对其出家之举表示认同。故作为给子野家人书写的信,《子野出家帖》更多表现出的是对其家人情绪的抚慰。

结语

苏轼与吴子野相关的书迹有《问养生帖》《远游庵铭》与《子野出家帖》,本文在对各帖书风进行简要分析外,亦从相关角度对各帖进行挖掘,叙述苏、吴二人之交游过程,分析东坡初见子野后所作《问养生帖》的心态背景,考证得出东坡《远游庵铭帖》书于元丰元年(1078)四月十七日东坡任徐州太守之时的结论,且文末所附题记为与该帖同时所作,乃寄予文同之言。通过对相关史料的查询,认为东坡于绍圣二年(1095)所书《子野出家帖》时的心态已不同于元祐八年(1093)的“在家出家足矣”“出家非今日”,经历政治官场变故使其深切认识到“世间、出世间事不能两立也”,故其对子野出家之举更能理解与支持。

注释:

〔1〕〔2〕〔3〕〔41〕〔45〕〔53〕〔54〕〔宋〕苏轼《苏东坡全集5》,北京燕山出版社2009 年12 月版,第2732 页。

〔4〕〔44〕〔宋〕苏轼著,邓立勋编校:《苏东坡全集上》,黄山书社1997 年版,第503 页。

〔5〕〔宋〕苏轼:《苏东坡全集6》,北京燕山出版社2009年12 月版,第2987 页。

〔6〕同上,第2729 页。

〔7〕孔凡礼:《苏轼年谱上册》,中华书局1998 年版,第348 页。

〔8〕同上,第348 页。

〔9〕王水照,崔铭:《苏轼传》,天津人民出版社2013 年11 月版,第106 页。

〔10〕王海明编:《宋拓西楼苏帖之二》,西泠印社出版社2005 年版,第7 页。

〔11〕〔宋〕苏轼:《苏东坡全集3》,北京燕山出版社2009年12 月版,第1532 页。

〔12〕〔宋〕苏轼:《苏东坡全集1》,北京燕山出版社2009年12 月版,第441 页。

〔13〕〔17〕刘正成主编:《中国书法全集第34 卷》,荣宝斋出版社1991 年10 月版,第447 页。

〔14〕孔凡礼:《苏轼年谱下册》,中华书局1998 年版,第1243 页。

〔15〕同〔7〕,第1242 页。

〔16〕〔明〕《惠州府志16 卷》,卷十五,明嘉靖刻本。

〔18〕《徐无闻论文集》,文物出版社2003 年5 月版,第103 页。

〔19〕同〔10〕,第16 页。

〔20〕苏辙:《与子瞻会宿逍遥堂二绝》,见《集部集成·四库全书集部·诗文评类·〔宋〕何汶·竹庄诗话·卷十九·杂编九》。

〔21〕〔宋〕苏轼:《苏东坡全集5》,北京燕山出版社2009年12 月版,第2553 页。

〔22〕同〔7〕,第396 页。

〔23〕同〔7〕,第391 页。

〔24〕同〔7〕,第392 页。

〔25〕同〔7〕,第398 页。

〔26〕同〔7〕,第408 页。

〔27〕同〔7〕,第417 页。

〔28〕同〔10〕,第11 页。

〔29〕〔宋〕苏轼:《苏东坡全集3》,北京燕山出版社,2009 年12 月版,第1535 页。

〔30〕王海明编:《宋拓西楼苏帖之三》,西泠印社出版社2005 年6 月版,第7 页。

〔31〕同〔13〕,第525 页。

〔32〕同〔14〕,第1218 页。

〔33〕王海明编,苏轼:《宋拓西楼苏帖之三》,西泠印社出版社2005 年6 月版,第6 页。

〔34〕〔宋〕苏轼:《苏东坡全集2》,北京燕山出版社2009年12 月版,第923 页。

〔35〕王海明编,苏轼:《宋拓西楼苏帖之三》,西泠印社出版社,2005 年6 月第一版,第7-8 页。

〔36〕〔宋〕苏轼:《苏东坡全集6》,北京燕山出版社2009年12 月版,第3417 页。

〔37〕王水照,崔铭:《苏轼传》,天津人民出版社2013 年11 月版,第363 页。

〔38〕同〔14〕,第1234 页。

〔39〕〔清〕林则徐著,陈景汉选注:《林则徐诗词选注》,海峡文艺出版社1993 年版,第97 页。

〔40〕梅庆吉整理:《释迦如来应化事迹》,1995 年版,第304 页。

〔42〕〔汉〕司马迁著:《史记全本下》,2016 版,第23 页。

〔43〕〔春秋〕孔子:《论语全解》,2013 年版,第346 页。

〔46〕同〔14〕,第1156 页。

〔47〕王水照,崔铭:《苏轼传》,天津人民出版社2013 年11 月版,第357 页。

〔48〕〔49〕同〔14〕,第1140 页。

〔50〕同〔14〕,第1141 页。

〔51〕同〔14〕,第1149 页。

〔52〕〔宋〕苏轼:《东坡乐府笺》,2016 年,第305 页。

〔55〕同〔1〕,第1025 页。

〔56〕〔清〕王文诰辑注:《苏轼诗集(1—8 册)》,1982 年版,第2213 页。