弹幕对经典影视作品的影响机制研究

摘要:弹幕作为当今网络时代的一种即时性评论方式,与经典影视作品的碰撞日益增加,艺术传播视角或可為弹幕的影响机制研究提供新的理论视野。从外部而言,弹幕改变了接受者的观看方式,使得被动观看变为主动观看、个人观看变为集体观看,为参与式接受模式提供了可能;从内部而言,弹幕在一定程度上重塑了艺术作品的理解方式,不断进行媒介融合与信息增值,以单向沟通与层层嵌套的结构促进意义生产,进而进行经典影视作品的现代解读与打破重构。弹幕面向未来,具有狂欢与破坏的特质,经典影视作品能否在弹幕环境中焕发出新的活力成为当下值得思考的问题。

关键词:弹幕;影视剧;《红楼梦》;艺术传播;艺术接受

中图分类号:G206 文献标志码:A 文章编号:1674-8883(2021)22-0033-03

随着互联网技术的迅猛发展,具有即时性、交互性评论形式的“弹幕”受到了诸多研究者的关注。2020年6月中旬,国内第一大弹幕网站哔哩哔哩拿下旧版四大名著电视剧的版权,弹幕得以与原先仅出现于电视荧幕中的经典影视作品进行碰撞,开拓了更广阔的研究空间。

“弹幕”最早是军事术语,后被日本射击游戏用以形容子弹密集发射的态势。2006年,日本Niconico动画视频网对播放器进行调整,使评论出现在画面中,因其与射击游戏的子弹极为相似,故被命名为弹幕,它将评论以滚动字幕的形式实时呈现给这一时间点的所有受众。弹幕打破了观看主体原有的孤立性,制造出多人同时观看、分享的虚拟体验。

现有关弹幕的研究大致可分为弹幕电影研究、语言学研究、批评功能研究、亚文化研究、传播学研究五种。整体而言,现有研究偏向文化与传播角度,而少有艺术传播与艺术文本分析,文章则选取这一角度,以87版《红楼梦》为例,截取艺术作品的经典弹幕场景作为材料,探寻弹幕对经典影视作品的影响机制问题。

一、外部机制:观看方式的改变

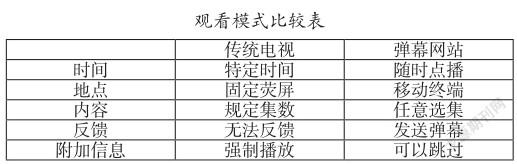

(一)被动观看走向主动观看

经典影视作品在被搬上互联网之前,往往通过电视荧幕传播至千家万户,电视剧《红楼梦》便是一例。电视被麦克卢汉称为“冷媒介”,其通过自身固定性的时空设置,要求受众保持高介入性,受众必须与电视画面“合拍”与“同步”才能完成观看。然而受众的介入性却又被电视维持在一定限度之内,“当它被表演和刺激加热以后,它的表现功能相对减弱,因为观众参与的机会随之减少”[1],也就是说,受众难以在电视的观看中完成真实、彻底的介入和参与——电视媒介带来了一种悖论性的接受状况。弹幕网站则直接改变了观众以往对作品的观看方式,二者差异如下表所示。

如前所述,电视媒介展现着无可介入的介入悖论,观众受制于电视带来的矛盾境况,呈现出一种观看的被动性。这不仅是因为电视媒介具有上述特性,也与电视媒介的接受环境,即家庭收视语境有关。以上种种造成了电视媒介接受上的限制和障碍。相比而言,弹幕网站则使艺术接受者拥有了充分的主动性。从电视媒介到弹幕网站,接受者实现了时间自由、地点任意、内容自选和即时反馈,选择性、连续性、反馈性得到了极大提升——弹幕网站从电视手中接过了媒介特性,同时完成了电视媒介在悖论中展现的介入要求,它首先完成了受众从被动观看到主动观看的转变。

(二)个人观看走向集体观看

艺术作品在传播过程中,必然以一对多的形式走向众多接受者。影院和家庭收视环境下的接受者们通过对周围环境的把握可以发现自己并非唯一接受者,但在欣赏过程中他们与艺术作品进行的仍是一对一的互动,本质上仍属于个人观看。

而在弹幕网站中,接受者不仅可以轻易知道自己并非唯一,还在艺术欣赏过程中直接与其他接受者发生关联。此时接受者不再与作品单独相处,而是遭受第三方闯入,被置入一个观看集体——通过与他人的眼睛发生交互,个人的眼睛变为集体的眼睛,接受者变成集体观看的一员。这一集体的形成取决于弹幕建构的“语言游戏”,“这一术语意味着,各种类型的陈述都应该能用一些规则确定,这些规则可以说明陈述的特性和用途”[2],也就是说,身处弹幕之中的受众事实上共享着一套潜在的语言规则,它们通过这套规则而参加弹幕“游戏”的建构。但是恰恰由于一个无限制集体的闯入,规则变成了不稳定的规则:任何人都可以在参与中改变、重写、增加或削减规则。这意味着观看被潜在规则切割成断片,同时它也被转变着的规则不断干扰,从而难以形成一个观看的连续体。

因此,以上两种观看方式的改变,使接受者拥有了更多自主权,其观看体验同时也面临着被切割和干扰的风险。这是弹幕发挥其影响机制的背景,也为当下参与式艺术接受模式提供了前提与可能。

二、内部机制:理解方式的改变

(一)媒介融合与信息增值

首先,不少弹幕来自影视作品之外的其他艺术形式。如《红楼梦》中的人物判词、《葬花吟》等曲目的歌词、脂砚斋评本的批语,甚至某些科普信息,都可能作为弹幕出现在视频中,如行酒令场景中有弹幕指出李纨的花签部分出自王琪《梅》。这些文本借助弹幕的形式,从其他各种媒介切入影视作品,打破媒介边界进行信息整合,进而实现媒介融合。切入而来的信息与影视作品一道成为接受对象,并不断呼唤着解读。接受者在对影视作品进行欣赏时,实际上进行着两种活动:一是自己对该作品进行解码,二是观看他人的解码。这导致了过量信息在短时间内的快速涌入。

弹幕数量庞大、速度极快,大量的信息令受众应接不暇,这种浮光掠影式的输入方式,与慢观细品所得到的欣赏效果大相径庭。例如,王熙凤出场时,大量弹幕对其容貌、性格进行讨论,直接影响了受众的观感:人物特征的关键词被接受者快速把握,为受众提供了“复眼”般的接受方式,每条弹幕都是一个单独的、全新的视点,每个视点都对应着一个弹幕发送者的独特世界。“这些视点是多变的、剧烈地交错在一起”[3],它们从屏幕上掠过,允许受众从无数个多样的世界而来,重新意指、体验并展开当下的观看——同一个王熙凤被弹幕的世界重构为无数个异质人物,受众通过它们迅速进入开放的诸多理解中。

信息的快速涌入也剥夺了接受者自行体味的乐趣和权利。个人独自产生的艺术感受与受他者影响产生的艺术感受截然不同,艺术作品本身如何被人把握也因此千差万别。与此同时,语言游戏的不稳定与视点的增殖也无疑对原本连续一致的理解进程造成了影响:受众变得难以在弹幕世界中为自己寻求到一个可供据守的意义,他被迫接纳弹幕的信息流,从而产生了理解的困境。然而,这一困境也具有积极作用,“离开某种激发思想,并对思想施加强力的事物,思想就毫无价值”[3]。正是大量的弹幕强迫并激发了受众对观看的思考,最终丰富了受众的观看进程。

(二)单向沟通与层层嵌套

弹幕是携带着大量信息的符号,每条弹幕背后都有一个真实的信息发出者。弹幕的即时性让众多接受者彼此相连,看似形成了一种沟通,但这种沟通是非共时性的——弹幕总按照播放时间线性展开,弹幕发送者并不会在此次艺术欣赏中看到对此条弹幕的回应。这为弹幕带来了另一个有关介入性的悖论:介入和参与原本是一种双向关系,因为“随着符号交换的进行,新的意见分歧几乎必然要出现,这些分歧必须靠进一步的交流来解决”[4],但弹幕却缺失了双向关系中的返回关系。于是均衡的沟通无法发生,弹幕不能在当下形成对话,其所谓的“沟通”是单向的,是一种毫无讨论余地的虛假沟通。这更接近留言板的形式,但接受者基本不会特意回看视频寻求对话,而只能对前一个发送者进行响应。

这种单向沟通使得接受者的能力遭受挑战。如前文所述,接受者在面对影视作品时会自行理解把握,而弹幕所代表的“他者理解”化作若干视点涌入受众的脑海并引发思考,二者难以避免地展开对抗,这实际上是自我与他者矛盾的反映,发送弹幕成了一种抗争途径。例如《红楼梦》中薛宝钗的形象论争在弹幕中被无限放大,甚至引发了激烈的“骂战”,宝钗扑蝶时无意间“偷听”小红私情(第12集)以及拒绝为木石之缘传话(第33集)的场景就提供了最为直观的例子。

虚假沟通与能力对抗造成了弹幕意义生产的独特结构:接受者或重复他人的话语意义,或增加新的意义,一切都以弹幕为载体送出,但不论哪种情况,接受者都不可能直接与他者发生关系,因为虚假的沟通永远存在错节,呈现层层嵌套的结构。下图是笔者借用艾布拉姆斯“四因说”解释嵌套结构的一组尝试。如下图,上一层的接受者通过发送弹幕(过程A)而切近艺术作品,成为下一层的传播者,其弹幕附着于艺术作品,进而作用于下一层的接受者(过程B)。上下两层的接受者不可能站在同一平面进行沟通,但二者传播的信息会以弹幕形式成为影视作品艺术文本的一部分,意义在其中不断产生。

弹幕使得接受者不断向艺术作品渗透,进而返回新的接受者,A与B两个过程循环往复形成回环。但由于层面不同,此回环呈现为螺旋结构,新的意义不断抛入,旧的意义不断沉淀。在这种螺旋结构中,弹幕从不针对过去,而只面向未来,以此产生意义并获取活力,如同波纹一般,吸引着下一批接受者参与其中。

(三)现代解读与打破重构

弹幕根植于宅文化,带有强烈的亚文化属性,代表时代前沿的部分受众对经典影视作品的最新解读。作为互联网发展的产物,弹幕带有浓厚的网络文化色彩,具体表现为俏皮地以网络用语来解读艺术作品。例如,当下网络用语将“支持某二人的爱情”称作“嗑CP”,《红楼梦》中经常打趣宝黛之情的王熙凤就被弹幕形容成了“CP头子王熙凤”。同理,也有人使用粉色字体打出“钗黛头顶燕窝”。还有些恶搞弹幕,故意将不同的情节融合在一起进行“玩梗”,比如宝玉找妙玉借红梅的场景中出现了“贾宝玉倒拔雪红梅”,而每逢马车出镜必有“智取生辰纲”字样出现。

以此为首的弹幕渗透着戏谑,带有强烈的狂欢特质与破坏性。当破坏性到达一定强度,作品的原意将面临解构,例如第16集刘姥姥醉酒进入宝玉房间时,弹幕中出现了“刘姥姥大战贾宝玉”“穷婆子初试云雨情”“重生之我是刘姥姥”等戏谑过度的话语;又如第15集袭人向王夫人“告密”时,弹幕中出现大量人格侮辱与谩骂;再如第1集黛玉登场的画面被大量重复的感叹词刷屏。这些话语或宣泄情绪,或对形象进行涂抹,无疑对接受者的艺术欣赏产生了极大冲击。

如前文所述,接受者会因理解力的冲击而潜在地与他者产生对抗,当冲击达到一定强度,部分阅读过原著、脑海中已存在理解的接受者尚且动摇,初次接触作品的接受者更无招架之力。这样一来,个人对作品的理解被他人的理解湮没,艺术作品陷入被曲解的危险境地。

因此,弹幕的潜在破坏性应当受到重视,它不仅试图打破人们自行把握的艺术形象、进行意义消解与重构,还通过潜在的狂欢化倾向将其纳入自身管控范围——狂欢节是一个庞大的空间,它将自身映射在每个参与者的世界中,通过狂欢接管意义的生成。狂欢化的弹幕世界,要求接受者在艺术欣赏过程中时时保持警惕和清醒的判断。

三、结语

弹幕的出现并不新奇,回顾中国艺术史,不少书画作品上的题字都可以视作弹幕的前身。与艺术作品并置的评论古已有之,但在互联网及媒介迅猛发展的当下,评论被赋予了高度的即时性,接受者从艺术接受开始的刹那就面临巨大考验。这与以往的接受形式大有不同,它深刻影响着艺术作品自身,甚至与艺术作品一道构成了新的艺术文本。

弹幕渗透着人们对经典艺术作品的当代解读,在带来便利与欢乐的同时,也造成了破坏性的狂欢。所幸其自有规律,比如《红楼梦》全剧终时弹幕数量已然稀少零落,语气也哀婉忧伤,戏谑在这里完全消失,取而代之的是观众在落幕前不约而同发出的感叹。弹幕的调性大致与作品展开的格调相一致,一定程度上证明了弹幕身处艺术传播领域的合理性。

尽管如此,对弹幕的质疑仍接连不断。作为一种艺术传播新势力,弹幕与经典艺术作品的冲突实质上是新与旧的碰撞,应辩证看待。一方面,经典艺术作品之所以让人魂牵梦萦,就在于强大的精神内核,其必然经得起时代检验,值得受众信赖;另一方面,艺术作品也只有置于当下才可得到新生。

与文化研究有所不同,艺术传播视角下的弹幕研究直指艺术作品,直面艺术本体,关联着艺术家、艺术作品、艺术接受者及整个世界图景。弹幕总是面向未来,是当下的人们对艺术作品进行的一种积极回应。

参考文献:

[1] 马歇尔·麦克卢汉.理解媒介:论人的延伸[M].何道宽,译.南京:译林出版社,2019:381.

[2] 让-弗朗索瓦-利奥塔.后现代状态:关于知识的报告[M].车槿山,译.南京:南京大学出版社,2011:37.

[3] 吉尔·德勒兹.普鲁斯特与符号[M].姜宇辉,译.上海:上海译文出版社,2008:120,94.

[4] 威尔伯·施拉姆,威廉·波特.传播学概论(第二版)[M].何道宽,译.北京:中国人民大学出版社,2010:46.

作者简介 赵梓先,硕士在读,研究方向:艺术美学。