“大数据杀熟”的科技面向与制度因应

贺斯迈 侯利阳

“大数据杀熟”对于日新月异的互联网世界来说已经是个老话题了。2015年,随着美团和大众点评的合并,千团大战正式结束,用户享受低价补贴的福利也告一段落。我们已知的关于“大数据杀熟”的报道集中出现在2016年至2018年,2018年达到高发期。从市场竞争的格局变化来看,“大数据杀熟”行为的出现、爆发到如今被法律禁止,似乎符合寡头发展以及被制约的路径——为了扩大市场份额,平台以烧钱补贴的方式获取用户并挤压竞争对手,当平台掌握定价话语权以后,就会对此前的亏损进行弥补。因此也就不难理解,《关于平台经济领域的反垄断指南(征求意见稿)》(以下简称《平台反垄断指南》)发布当日,美团、京东、腾讯、阿里巴巴等科技企业的港股大幅下跌,一天之内市值缩水超过4000亿元人民币。

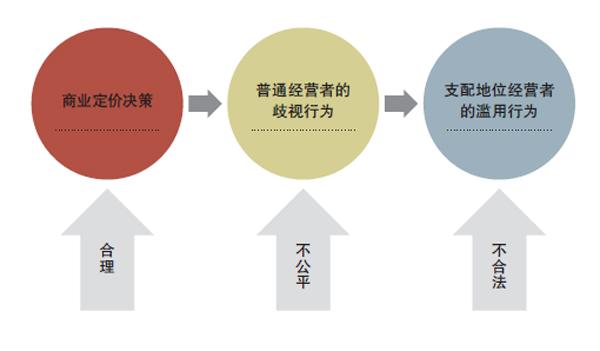

“大数据杀熟”的法律维度分析

虽然市场对《平台反垄断指南》的反应非常强烈,但其中规定的内容并非首次出现。以“大数据杀熟”为例,此前在《消费者权益保护法》(以下简称《消法》)、《电子商务法》《个人信息保护法(草案)》等法律中均作出了规定。但都出现一个相同的问题:纠纷很多,实践中却几乎没有典型案例。说到这里,首先要明确“大数据杀熟”产生的歧视方式与歧视内容是什么。价格歧视并非当然违法,企业定价属于商业自主决策的范畴,传统市场中要达到差别待遇的评价标准是以具有支配地位为前提的,而弱化这一前提的原因是传统市场与网络市场最大的不同——“大数据杀熟”理论上可以实施完美的差别待遇,即一级价格歧视,利用技术放大损害效果,使得行为具有反垄断法的可责性。基于大数据和算法进行“杀熟”的实质是:以购买能力、消费偏好等多项参数的加权考量,对消费者保留价格进行最大化获取的一级价格歧视行为。其形成的表象就是差别待遇,在反垄断法语境下,禁止差别待遇要保护的法益是不使条件相同的交易相对人因为差别待遇而处于不利的竞争地位,此后,这一保护模式逐渐面向消费者。

《平台反垄断指南》的出台客观上说明前述法律法规中存在着不同程度的缺陷。如《消法》本身的强制力有限,并且《消法》所引起的消费者权益之争,往往围绕着合同关系进行举证,数字型交易模式的关系悬殊会进一步放大消费者的弱势,这使“杀熟”行为在《消法》制约的框架下显得更流于形式。而《个人信息保护法》首先侧重于保护消费者隐私,对基于所获信息施加不公平交易条件的行为,在打击方向和力度上存在先天缺陷。其次,要适用《个人信息保护法(草案)》禁止对个人信息差别化利用的规定,相对人所需完成的举证义务,从难度上架空了适用的可行性。《电子商务法》从立意来看,是最接近规范平台型交易行为的法律规范,但《电子商务法》却集二者之弱,既未弥合因为数据交易形式拉大的不对称差距,也没有降低诉求方应履行的基本举证标准。因此,虽然针对“大数据杀熟”的规定不少,但都难以产生社会实效。《平台反垄断指南》将“大数据杀熟”认定为垄断者行为,一方面,设立软法的形式证实且试图平衡了平台与交易方极不平等的地位;另一方面,将其纳入滥用行为是反垄断法能给予消费者最大限度的保护。

但值得注意的是,《平台反垄断指南》在第四条相关市场界定中规定“在特定个案中,如果直接事实证据充足,只有依赖市场支配地位才能实施的行为持续了相当长时间且损害效果明显,准确界定相关市场条件不足或非常困难,可以不界定相关市场,直接认定平台经济领域经营者实施了垄断行为”。“可以不界定相关市场”在面对消费者适法的场景中具有极大的诱惑,但互聯网市场中“准确界定相关市场条件不足或非常困难”才是常态。而前置条件“直接证据”“相当长时间”“损害效果明显”等模糊性规定赋予了执法机构过大的裁量权,消费者作为适格原告将进一步加剧这种威慑性。

“大数据杀熟”的技术维度分析

亚马逊在2000年因为被发现对消费者“杀熟”而被推上了风口浪尖,CEO贝索斯对此公开道歉并承诺赔偿。但此后,用户画像的模型研发反而进入了深度发展阶段。而今的算法画像更像是一个底层技术,嵌入了所有互联网平台的分析系统。它从用户打开App、浏览、下单到售后,对其所有的行为轨迹进行关联,最终得出用户画像,众所周知的差别定价只是算法画像在应用层最基础、违法性最明显的一种形态。从技术层面来看,避开《平台反垄断指南》中列举的“差异性条件”并不难。注意力效应与信息茧房叠加,可以很容易地将消费者圈定在一个“区域”内就相关商品成交,平台并没有仅推送基于“个人信息”画像得出的常浏览商品——低交易率的商品往往排在三页之外,而注意力随着信息量的增加在递衰,“区域”内展示的商品是基于用户分类的算法推荐的,本质上都不属于该用户的“个人画像”。此外,再针对不同的ID对所推送的商品进行随机调适,隐藏在“标准化推送”中的“差异性交易条件”几乎是消费者作为个人不可能证明的。因此,实质歧视的认定与证明标准才是矛盾核心。有学者提出,用户可以通过差分隐私往算法搜集的数据中添加干扰,但这一方法时间成本过高,没有广泛应用的基础。

亚马逊在2000年因为被发现对消费者“杀熟”而被推上了风口浪尖(图/视觉中国)

技术发展与法律指引的悖论与调适

▲ 技术维度

画像是真实用户的虚拟代表,是建立在一系列真实数据之上的目标用户模型。从商业诉求来看,对算法研发的投入在于挖掘用户需求、创新产品设计、获得市场竞争力。一方面,精细化运营的核心要求是不断完善用户画像的模型,并在验证的基础上持续优化算法。而禁止差别定价和定向推送,会直接打断算法模型的验证环节。另一方面,现阶段仍然处于弱人工智能时代,即使是头部平台的用户画像技术也不够成熟。如许多使用安卓系统的用户会被打上价格敏感的标签,因此促销活动只应用在安卓系统上,此时显示在iPhone手机用户上的自然就是“歧视”价格,当前的算法模型还没有强大到能把真正的价格敏感用户筛选出来。

亚马逊的例子告诉我们,算法画像的技术不会停止发展。一方面,全面禁止“杀熟”类行为会打破算法学习的闭环;另一方面,算法画像技术其实还处于发展的初级阶段。因此,差别行为达到何种程度会因“歧视”而涉嫌违法,将成为技术与法律博弈的分界点。值得关注的是,未来被禁止“杀熟”的这部分消费者剩余仍可被准确量化和掌握,但是它积存于愿意支付更高保留价格的用户中,这部分消费者剩余无法通过平台补贴的形式流向价格敏感型消费者,也无法流向技术创新的经营者——平台本身。并且,当价格歧视被模糊性禁止后,一方面,消费者会进一步向头部平台聚集;另一方面,无论平台选择在产量与价格曲线上的哪一点定价,该价格都是低保留价格用户的承受上线。消费者福利的保护似乎就局限于对高保留价格用户的“保护”了。

▲ 法律维度

我们已知此次《平台反垄断指南》关于“大数据杀熟”的规定,意在回应对消费者福利的保护,那么如何在现有体系下有效实现这一目标是值得深思的问题。从《消法》《个人信息保护法(草案)》《电子商务法》再到《平台反垄断指南》,对“大数据杀熟”的打击力度在逐步强化。而一旦被认定为滥用行为,被处罚款至少是年营业额的1%,与其他的罚款规定相比,处罚力度发生了“质变”。

目前的规定会使“杀熟”行为呈两极化发展。一方面,存在滥诉与执法裁量权过大的风险;另一方面,存在举证难与技术博弈的困境。反垄断法对头部企业的威慑力毋庸置疑,而《平台反垄断指南》给“不界定相关市场”开了先河,法院依照“形式审查”的标准立案,消费者作为适格原告很容易将维权发展为滥诉。且依照现行的诉讼规则,原告仍要履行基本的证明义务,相较“二选一”行为,诉讼双方往往都是经营者,尚具备技术层面的对话能力;而“大数据杀熟”面向消费者,后者几乎无法完成由算法实施的差别规则举证。因此,除了可能导致滥诉,还存在难以胜诉的问题,二者如果同时发生,将是对司法资源的极大浪费。

综上所述,一方面是画像技术的应用已普及并将持续发展的事实;另一方面是法律过度威慑的可能。因此《平台反垄断指南》对行为“歧视性”的实质标准、举证规则以及证明程度做出限制就十分必要。否则,《平台反垄断指南》要么会因为“高开低走”被技术发展架空;要么会成为消费者发起反垄断滥诉的催化剂。