《名人传》:谁在扼住命运的咽喉

译林

杨绛在《名人传》的序言里说,罗曼·罗兰认为在这个腐朽的社会上,鄙俗的环境里,稍有理想而不甘于庸庸碌碌的人,日常都在和周围的压力抗争。但他们彼此间隔,不能互相呼应,互相安慰和支援。他要向一切为真理、为正义奋斗的志士发一声喊:“我们在斗争中不是孤军!”他要打破时代的间隔和国界的间隔——当然,他也泯灭了阶级的间隔,号召“英雄”们汲取前辈“英雄”的勇力,结成一支共同奋斗的队伍。

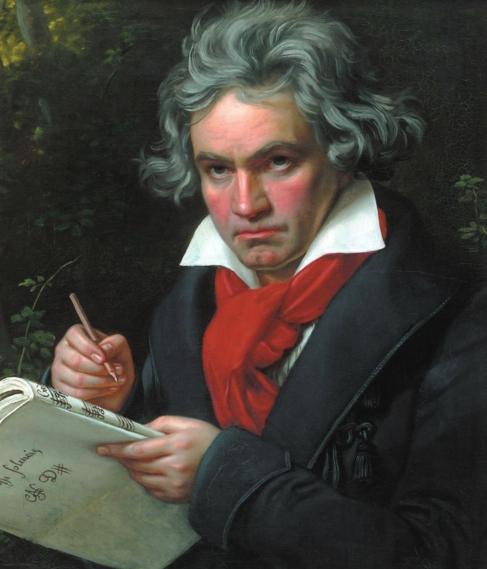

罗曼·罗兰在他写的传记《贝多芬传》中,将贝多芬塑造成一个英雄。

贝多芬是这样一个不幸而坚强的人:在青年时期就开始耳聋。对于一个以音乐为生命的人,还有什么比这更不幸的呢?在好几年中他瞒着人家,避免与人见面,独自守着这可怕的秘密,独自承担着这漫长的酷刑。一直到后来终于隐瞒不住了。

在传记中,就有这样的描述。

耳朵完全聋了。丢开耳聋不谈,他的健康也一天不如一天。从一八一六年十月起,他患着重伤风。一八一七年夏天,医生说他是肺病。一八一七至一八年间的冬季,他老是为这场所谓的肺病担心着。一八二〇至二一年间他患着剧烈的关节炎。一八二一年患黄热病。一八二三年又患结膜炎。从一八一五年秋天起,他和人们只有笔上的往还。最早的谈话手册是一八一六年的。值得注意的是,同年起他的音乐作风改变了,贝多芬的谈话册,共有一万多页的手写稿,今日全部保存于柏林国家图书馆。一九二三年诺尔开始印行他一八一九年三月至一八二〇年三月的谈话册,可惜以后未曾续印。关于一八二二年《菲岱里奥》预奏会的经过,有申德勒的一段惨痛的记述可按。

“贝多芬要求亲自指挥最后一次的预奏……从第一幕的二部唱起,显而易见他全没听见台上的歌唱。他把乐曲的进行延缓很多;当乐队跟着他的指挥棒进行时,台上的歌手自顾自地匆匆向前。结果是全局都紊乱了。经常的,乐队指挥乌姆劳夫不说明什么理由,提议休息一会,和歌唱者交换了几句说话之后,大家重新开始。同样的紊乱又发生了。不得不再休息一次。在贝多芬指挥之下,无疑是干不下去的了;但怎样使他懂得呢?没有一个人有心肠对他说:‘走罢,可怜虫,你不能指挥了。贝多芬不安起来,骚动之余,东张西望,想从不同的脸上猜出症结所在:可是大家都默不作声。他突然用命令的口吻呼唤我。我走近时,他把谈话手册授给我,示意我写。我便写着:‘恳求您勿再继续,等回去再告诉您理由。于是他一跃下台;对我嚷道:‘快走!他一口气跑回家里去;进去,一动不动地倒在便榻上,双手捧着他的脸;他这样一直到晚饭时分。用餐时他一言不发,保持着最深刻的痛苦的表情。晚饭以后,当我想告别时,他留着我,表示不愿独自在家。等到我们分手的辰光,他要我陪着去看医生,以耳科出名的……在我和贝多芬的全部交谊中,没有一天可和这十一月里致命的一天相比。他心坎里受了伤,至死不曾忘记这可怕的一幕的印象。”申德勒从一八一四年起就和贝多芬来往,但到一八一九以后方始成为他的密友。贝多芬不肯轻易与之结交,最初对他表示高傲轻蔑的态度。

两年以后,一八二四年五月七日,他指挥着(或更准确地,像节目单上所注明的“参与指挥事宜”)《合唱交响曲》时,即《第九交响曲》。他全没听见全场一致的彩声;他丝毫不曾觉察,直到一个女歌唱演员牵着他的手,让他面对着群众时,他才突然看见全场起立,挥舞着帽子,向他鼓掌。一个英国游历家罗素,一八二五年时看见过他弹琴,说当他要表现柔和的时候,琴键不曾发声,在这静寂中看着他情绪激动的神气,脸部和手指都抽搐起来,真是令人感动。

贝多芬写信给友人说:“……我得过着凄凉的生活,避开我一切心爱的人,尤其是在这个如此可怜、如此自私的世界上!”“……我简直痛苦难忍……我时常诅咒我的生命……我却要和我的命运挑战,只要可能;但有些时候我竟是上帝最可怜的造物……隐忍!多伤心的栖留所!然而这是我惟一的出路!”他不希望朋友对他无谓的同情,不希望世界对他带上有色的眼镜。他是英雄,即使自己遭遇了不幸,也不允许自己以弱小的形象再度出現。

是这样一个“唐突神灵、蔑视天地”的“反抗的化身”。有人则形容他是独自生长在无人荒岛上而突然被带到欧洲文明社会来的人。他有所向往、追求,而且意识到自己的力量,从不顾及当时社会的习俗、秩序。他无所畏惧,不愿苟且,敢说,敢怒,敢哭,敢歌,一切发自自己的内心。他是黑暗中的一道强光,死水中的一股波涛,市侩侏儒中的一个巨人。有时会因此受伤,但他从不在乎那些外人附和的批评。他是英雄,他不会随波逐流,只要他认为什么是正确的,他便会反抗整个世界的错误,用生命去执着。

他隐遁在自己的内心生活里,和其余的人类隔绝着。他只有在自然中觅得些许安慰。特雷泽·布伦瑞克说:“自然是他唯一的知己。”它成为他的托庇所。一八一五年时认识他的查理·纳德,说他从未见过一个人像他这样的爱花木,云彩,自然……他似乎靠着自然生活。他爱好动物,非常怜悯它们。有名的史家弗里梅尔的母亲,说她不由自主地对贝多芬怀有长时期的仇恨,因为贝多芬在她儿时把她要捕捉的蝴蝶用手帕赶开。贝多芬写道:“世界上没有一个人像我这样的爱田野……我爱一株树甚于爱一个人……”在维也纳时,每天他沿着城墙绕一个圈子。在乡间,从黎明到黑夜,他独自在外散步,不戴帽子,冒着太阳,冒着风雨。

在他的传记里,他遭受到无数的苦难,但并没有让他放弃对音乐的信仰。

他的精神的骚乱在自然中获得了一些安慰。他的居处永远不舒服。在维也纳三十五年,他迁居三十次。他为金钱的忧虑弄得困惫不堪。一八一八年时他写道:“我差不多到了行乞的地步,而我还得装做日常生活并不艰窘的神气。”此外他又说:“作品第一〇〇六号的奏鸣曲是在紧急情况中写的。要以工作来换取面包实在是一件苦事。”施波尔说他往往不能出门,为了靴子洞穿之故。他对出版商负着重债,而作品又卖不出钱。《D调弥撒曲》发售预约时,只有七个预约者,其中没有一个是音乐家。他全部美妙的奏鸣曲每曲都得花费他三个月的工作,只给他挣了三十至四十杜加。加利钦亲王要他制作的四重奏(作品第一二七、一三〇、一三二号),也许是他作品中最深刻的,仿佛用血泪写成的,结果是一文都不曾拿到。把贝多芬煎熬完的是,日常的窘况,无穷尽的讼案:或是要人家履行津贴的诺言,或是为争取侄儿的监护权,因为他的兄弟卡尔于一八一五年死于肺病,遗下一个儿子。