近20年中医证候测评工具研究现状的可视化分析*

何雯青,赵虎雷,2,谢 洋,2**

(1. 河南中医药大学呼吸疾病中医药防治省部共建协同创新中心/河南省中医药防治呼吸病重点实验室 郑州 450000;2. 河南中医药大学第一附属医院 郑州 450000)

证候是中医理论的核心内容,证候研究是中医现代化研究的关键,是众多基础和应用研究的根本[1]。中医证候的量化研究用于诊断和评价相应疾病证候的中医药疗效,为中医药研究的热点与难点。量表或问卷是通过若干问题或评分条目来测量研究对象的感受、态度和行为而获得的定性或定量的测量工具,包括患者对自身的生存质量和健康状况的认识[2]。将量表学引入中医证候研究,借鉴量表/问卷的研究思路、原则与方法,构建中医证候量表学研究的方法学体系,对证候诊断和证候评价两部分内容进行研制,从而分别体现证候的诊断属性与评价功能[3-5],实现病证的量化诊断和评价,已成为当前证候规范化、标准化研究的热点[6]。

陈美超教授研发的CiteSpace 软件能够对相关数据进行可视化分析,通过一系列可视化图谱的绘制来形成对学科演化潜在动力机制的分析和学科发展前沿的探测[7]。目前可以用CiteSpace 软件绘制聚类视图、时区视图、时间线视图等。这些知识图谱已被广泛应用于不同领域的可视化分析,信度已得到实证研究验证[8]。本研究通过应用CiteSpace 对近20年中医证候测评工具相关文献进行可视化分析,以探究中医证候测评工具的研究现状。

1 资料与方法

1.1 数据来源

检索中国知网数据库,检索的时间范围为2000年-2020年。高级检索主题选为“中医证候”或“中医证型”或“中医辨证”,并在结果中检索“量表”或“问卷”或“测评工具”。检索得到相关期刊中文文献849篇,对检索结果去重、整理,删除会讯、新闻和不相关内容等5篇,最终获得文献843篇。

1.2 统计分析

结合CiteSpace5.5.R2软件梳理和分析数据。将文献以“Refwords”格式导入至Citespace5.5.R2 进行知识图谱可视化分析[9]。以分析目的为依据,对作者、机构、关键词等节点类型进行共现分析、聚类分析、突现词分析及绘制时区图谱。在CiteSpace 设置界面中本研究的参数设置如下:时间区间为2000年-2020年,时间分区Years Per Slice 设为1,即每1年为1 个时间分区。Term Source(主题词来源)选Title(题目)、Abstract(摘要)、Author Keywords(作者关键词)和Keywords Plus(扩展关键词),根据生成知识图谱的需要分别选择Author(作者)、institution(研究机构)、Keyword(关键词)等。阈值Top N 根据情况选择Top 20 即在每个时区中选择前20 个高频出现的节点。图谱可视化方式Visualization 选择静态聚类视图Cluster View-Static和Show Merged Network。

2 统计结果和分析

2.1 文献发表时间分布

共检索到有关中医证候量表/问卷相关研究的中文文献849 篇,年均发文量46 篇左右,2008年之前发文量少,增长速度缓慢;2009年后文献数量迅速增加,至2016年发文量(87篇)达到最高,中医证候测评工具相关发文量呈现稳定上升趋势(图1)。

图1 2000年-2020年文献时间分布图

2.2 期刊发文量

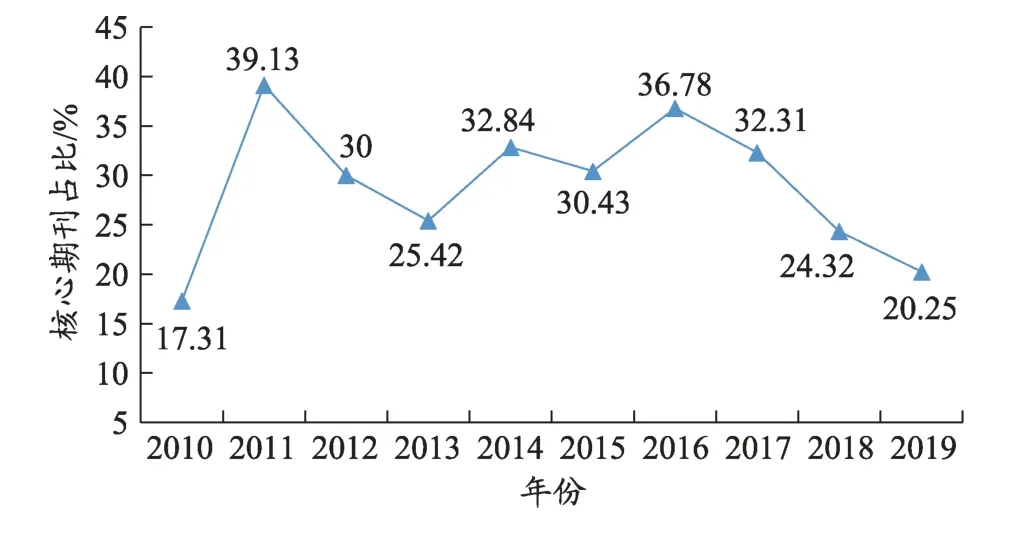

刊发研究成果较多的杂志有中华中医药杂志、辽宁中医杂志、中医杂志、中华中医药学刊和中国中医基础医学杂志等,刊发成果前10 位杂志累计发文468篇,占总文献量的55.15%(图2)。从期刊级别来看,刊发研究成果前5 位的杂志均为北大核心期刊或CSCD期刊,表明证候测评工具相关研究受到国内部分高质量期刊的关注,已具备一定的研究水平;由于2000年-2009年文献数量较少,仅分析近10年的核心期刊或CSCD 期刊发文占比,可以看出2011年及2017年发文质量较高,核心期刊或CSCD 期刊占比波动在25%-39%,近2年核心期刊或CSCD 期刊文章占比稍有下降,说明研究主题单一,创新性有待提高(图3)。

图2 主要期刊发文量统计图

图3 2010年-2019年核心期刊或CSCD期刊占比分布图

2.3 作者合作共现图谱

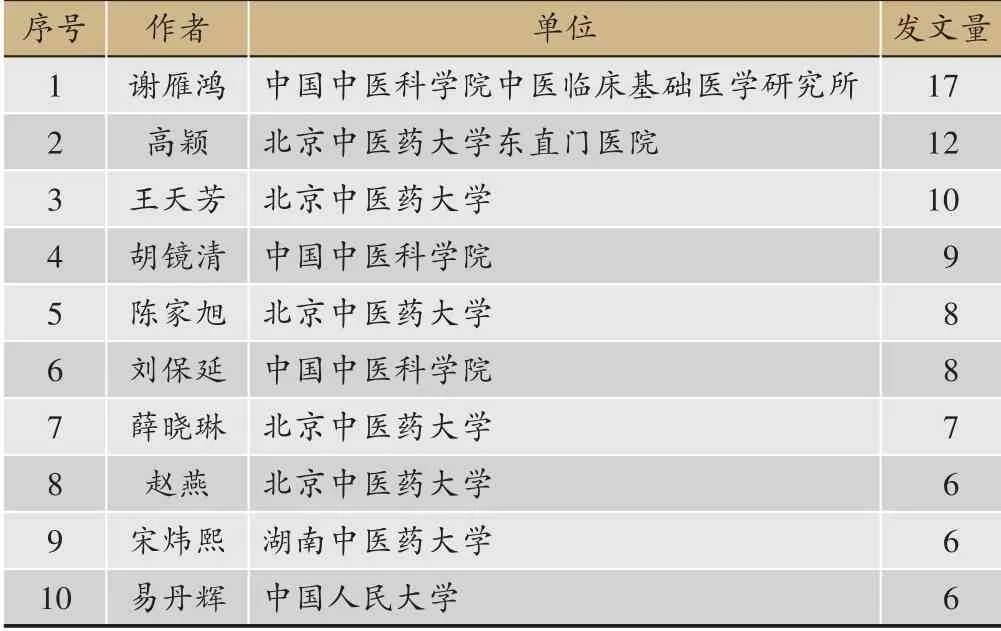

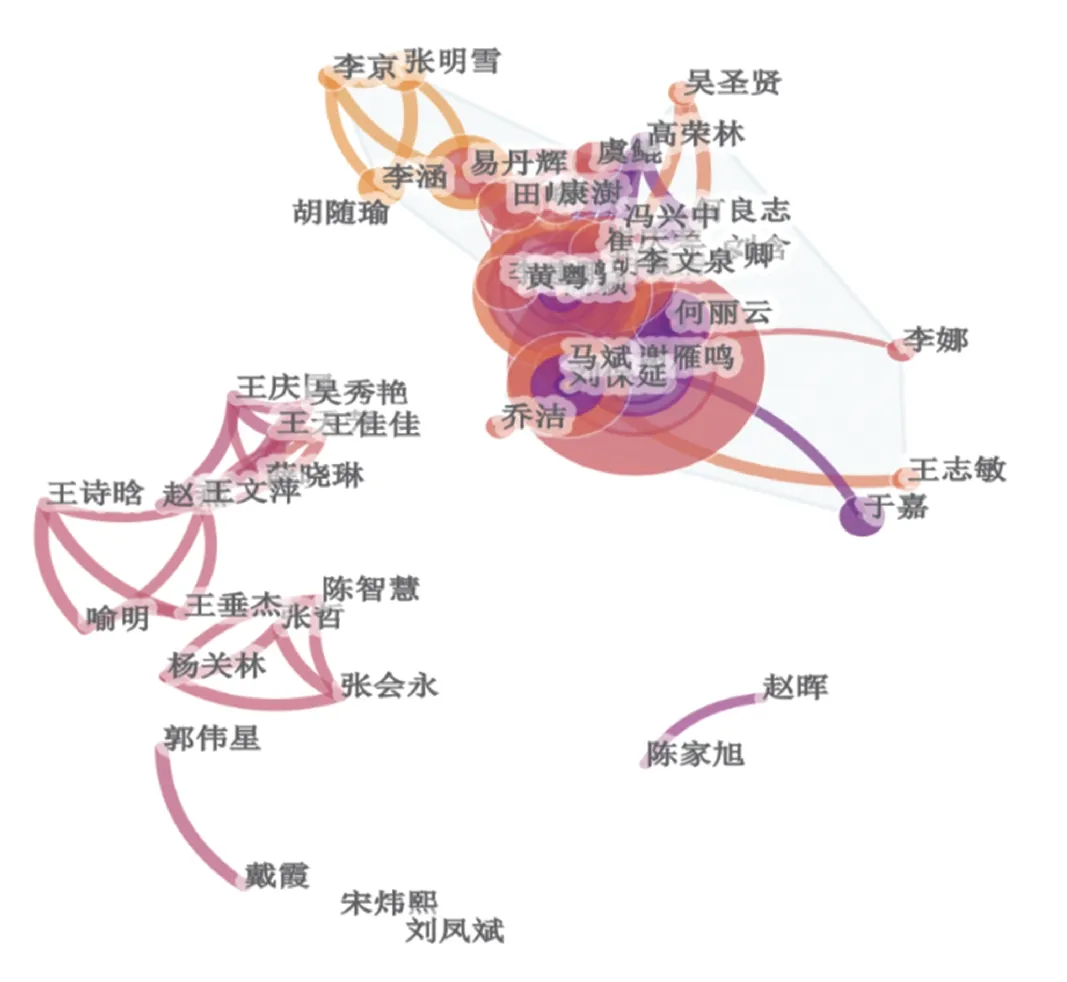

对开展证候测评工具研究工作的研究者进行可视化分析,图谱中每一节点代表一位作者,节点越大,作者的影响力越大;节点间的连线表征作者间存在合作关系,其粗细程度与作者间的合作强度呈正相关关系,节点和连线都以不同的颜色进行标注,显示作者发文的历史。

最终形成图谱的S 值为0.7027,表明聚类是高效令人信服的,从事证候量表/问卷研究的学者并不少,且合作聚类的相似度较高[10]。若在0.5以上,聚类一般认为是合理的。图谱中包含网络节点185 个,表示最终纳入的作者为185 个,其中,发文量排名前10 位的作者分别为谢雁鸣,高颖、王天芳、胡镜清、陈家旭、刘保延、薛晓琳、赵燕、宋炜熙、易丹辉(表1)。图谱中节点间的连线353 个,表示发文量较多的作者存在合作关系,并形成稳定的团队。此外,其他节点间的连线密度较低,聚类零散,作者间的密切稳定的合作关系有待加强。各研究团队之间合作较少,与各团队研究方向不同有关,表现出证候测评工具研究涉及领域的广泛性(图4)。

表1 证候量表/问卷作者发文频次

图4 作者合作共现图谱

图5 研究机构合作共现图谱

值得关注的科研人员中,以胡镜清为例,检索到中国知网2000年-2020年胡镜清(中国中医科学院)及其团队发表文献213 篇,其中证候相关文献48 篇,证候量表/问卷相关文献9 篇,说明胡镜清及其团队以证候研究为主要研究领域,证候测评工具研究作为证候研究的一个重要分支,也是胡镜清及其团队的主要研究内容。

2.4 研究机构合作共现图谱

研究机构合作共现图谱有助于考察研究机构在某一研究领域的科研产能和研究机构间的合作关系。对研究机构进行可视化分析,最终形成的图谱中包含网络节点97 个(图5),其中发文量排名前10 位的研究机构为北京中医药大学、北京中医药大学东直门医院、天津中医药大学、辽宁中医药大学附属医院和中国中医科学院广安门医院等(表2)。节点间的连线120个,表示研究机构存在广泛的合作关系。

表2 证候量表/问卷研究机构发文频次

图6 关键词共现图谱

2.5 关键词

2.5.1 关键词共现图谱

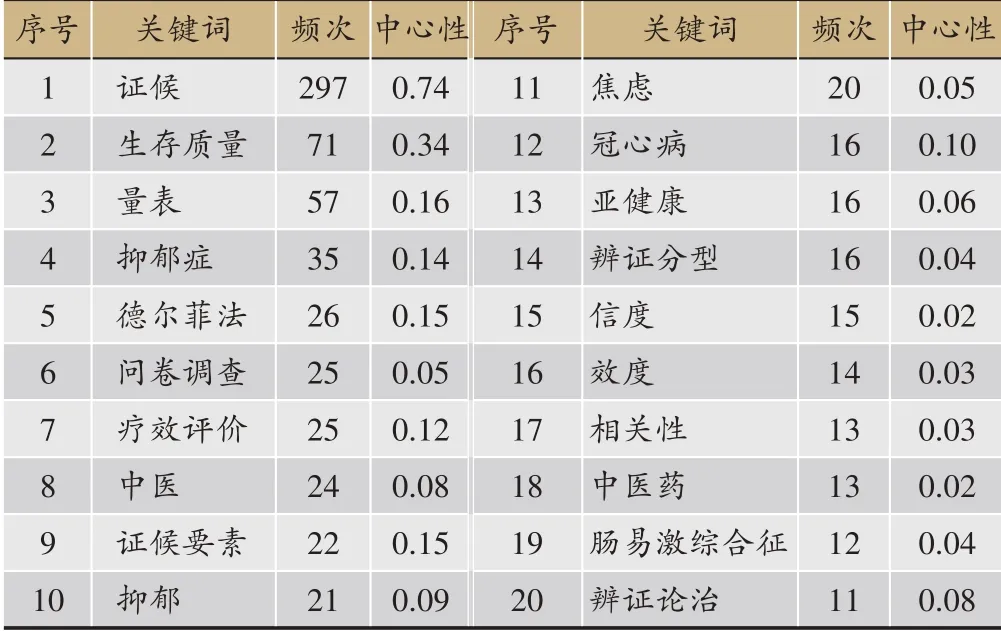

关键词代表了文章的核心内容,关键词在特定时期某一领域的文献中反复出现,就可以视为这个时期的研究热点[11]。对证候测评工具文献的关键词进行可视化分析,最终得到共现图谱模块性Q值为0.5128,即意味着划分出来的关键词共现结构是显著的。S 值为0.4707,即聚类共现一般认为是较为合理的。图谱中包含网络节点170 个(图6),其中排名前5 的依次为证候(297篇)、生存质量(71篇)、量表(57篇)、抑郁症(35篇)、德尔菲法(26篇);中心度居前5的为证候0.74,生存质量0.34,量表0.16,证候要素0.15,德尔菲法0.15(表3)。

表3 高频次关键词

由图6 可见,表中网络节点的中心性测量是指网络中节点位置的重要性,数值越高,说明在领域内的影响力越大[12]。节点间的连线430 个,图中节点间的连线疏密可知证候、生存质量、量表等核心关键词与其他关键词之间形成较紧密的共现关系,这说明这些主题有正在成为体系化研究趋势。

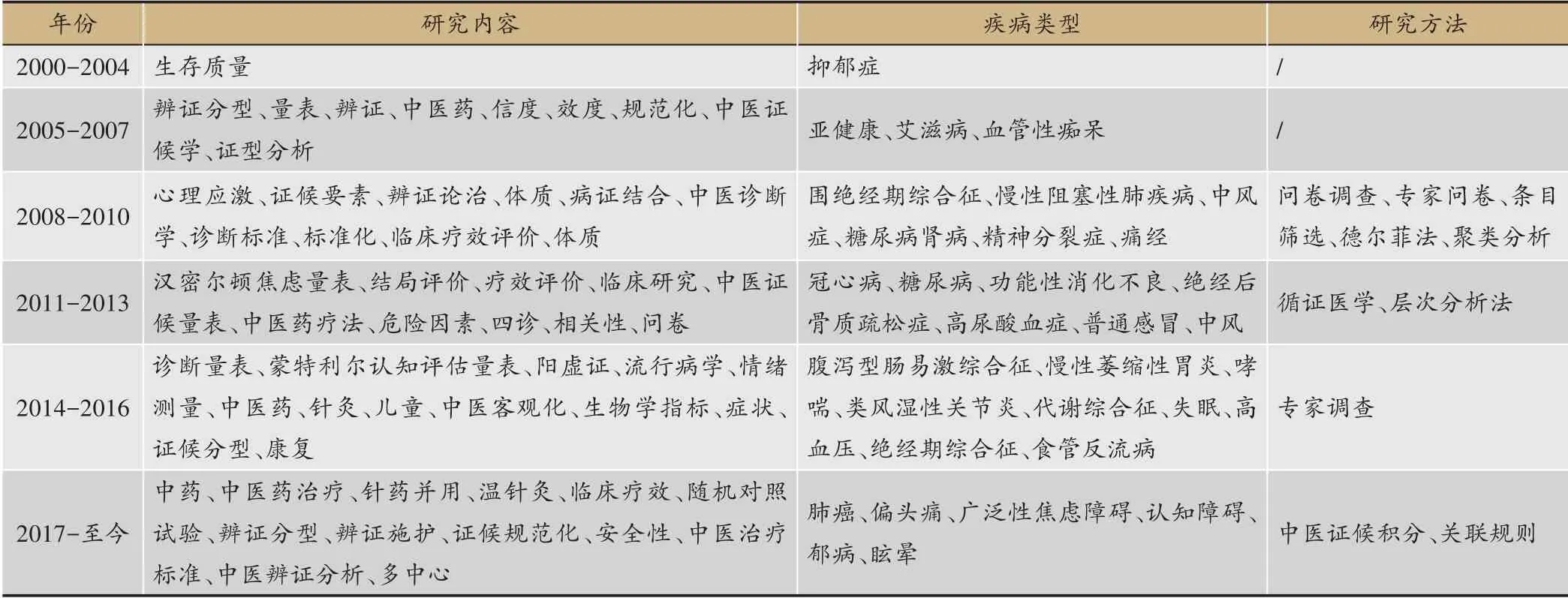

2.5.2 关键词时区图谱

关键词时区图谱可以描绘使用频次突然明显增多或在某一时间内突然出现的关键词,关键词时间的动态变化能准确地反映出某一学科的研究前沿和热点[13]。不同时区分布的关键词能够清楚地显示证候测评工具研究领域在一定时期发展的趋向,展示若干研究前沿领域的演进历程[14]。运用CiteSpace 中的“Timezone view”对动态前沿进行分析(图7、表4)。

图7 关键词时区图谱

表4 关键词时间的动态变化

2.5.3 被引关键词

被引情况是反映研究热点的重要指标之一[15]。运用CiteSpace 对关键词进行Burst 分析,得到被引次数最多的9个关键词(图8)。

被引次数最多的关键词结果表明证候、抑郁症、辨证分型、规范化、神经心理学、腹泻型肠易激综合征、证型、辨证施护及临床疗效等在证候测评工具领域的某个阶段受到了研究者们的广泛关注。从2003年开始,抑郁症得到关注,其热度持续到2005年;2005年辨证分型受到关注,其热度持续到2008年;2007年强调规范化研究,神经心理学成为研究热点;2015年证候测评工具在腹泻型肠易激综合征的应用较为普遍;2016年关注证型;2017年强调辨证施护的重要性;2018年临床疗效评价成为研究热点,其热度持续至今。

图8 引用量最大的突现词

3 讨论

测评工具的应用为中医证候客观量化提供了新思路。证候量表/问卷的优势是综合证候的基本特征和共性规律,有利于证候标准化、客观化、现代化的研究的进程。本文分析了我国证候测评工具研究领域的现状与趋势,发现证候量表/问卷的研制已经有了长足的进步与发展,但目前仍有一些值得关注的问题。

3.1 明确证候测评工具的不同属性和评价目标

证候测评工具在临床应用广泛,如何迅速有效地诊断证候、进行疗效评价从而更好地分析疾病转归是该领域研究的难点。医学领域常用测评工具主要分为判别、预测和评定等功能,而通常以一种测评工具来达到多种功能则会降低其精确性,因此在编制前要充分考虑所制定的测评工具适用于什么人群,达到什么目的[16]。20 世纪90年代至今,研制病证量表/问卷的工作已进入初试和探索阶段[17]。近20年来证候测评工具研究呈现一个稳步增长的趋势,目前已研制中医证候诊断量表有180多个,包括基本证候量表,涉及临床内、外、妇、儿各科[18]。关键词分析显示,计量诊断于2005年受到研究者的普遍关注,2010年中医诊断学、诊断标准相关研究与临床疗效评价研究均受到关注,2013年集中于疗效评价与结局评价研究,2016年诊断量表的研制广泛流行,近些年“疗效”“临床疗效”“诊断”交替成为年度关键词,说明近些年对于证候测评工具功能方面的研究与应用受到越来越多的关注与重视。将证候诊断与证候评价相混淆,是目前证候测评工具研究领域最大的误区,因此明确证候量表/问卷的不同属性和评价目标,据评价目的选择具备特定功能的测评工具将是未来研究的重点。

3.2 严格遵循国际量表研制规范与方法开展证候测评工具研制与评价

虽然证候测评工具广泛运用于各种疾病,现行基于量表/问卷的中医疗效评价缺乏统一标准。自2018年以来,关联规则算法在研究中医症状与证型、症状与药物之间的关系时经常被采用,以确定中医证候元素对证型判定的贡献度(权重),形成量表模型[19]。目前在国外PRO 量表已得到许多学者的认可,并被广泛应用于医学领域。PRO 量表的数据由一系列标准化的问卷收集而来,这些问卷作为测评工具,由明确的概念框架构成,其中包括了与疾病有关的症状、体征、功能(活动限制)、健康相关生命质量及患者期望等各个层面的内容,并且经过科学性考评[20]。研究者可借鉴PRO 量表相关评价方法,结合中医辨证特色和优势,研制出以病为依托,以辨证结果为依据的证候量表/问卷。

我国对于中医证候测评工具的研究正处于方兴未艾的阶段,很多技术方法都还不成熟。证候积分量表在统计评价方面存在弊端,且部分量表/问卷存在缺乏中医特色、疗效评判缺乏统一标准、与临床结合不紧密、缺乏信度效度考核等问题[21]。如何量化中医证候,如何将疾病概念体系与证候概念体系相结合,如何联合运多种统计学方法确定中医证候类测评工具条目分级量化赋权及诊断阈值等问题都有待进一步探索。

3.3 拓展证候测评工具的应用领域,加强证候疗效评价工具研制

随着医学模式的转化、疾病谱的改变、健康观念的更新,医学模式从传统的“生物-医学模式”转变为“生物-心理-社会医学模式”,人们开始意识到医学不仅要解决患者机体上的痛苦,还要解决患者的心理、社会方面的问题,证候量表/问卷在抑郁症、忧郁症、精神分裂症、情感性精神病等领域应用较为广泛,中医药整体调节的优势逐渐得以彰显[22-24]。除心理领域外,证候量表/问卷临床应用集中在冠心病、亚健康、肠易激综合征、失眠、血管性痴呆、慢性乙肝、2 型糖尿病、围绝经期综合征、艾滋病、慢性阻塞性肺疾病、慢性萎缩性胃炎、支气管哮喘、糖尿病肾病等多种疾病领域;涉及了中药复方、温针灸、腹膜透析、针药并用、穴位埋线、中西医结合等多种治疗方法,其中中医药治疗方案临床最为常用;强调疾病的辨证分型、辨证论治及辨证施护;证型研究较多集中在肝郁脾虚证、肾虚肝郁证、气阴两虚证、阳虚证等。近期由于国内外新冠肺炎疫情肆虐传播,关键词“新冠肺炎”取得了爆发性增长。现阶段,神经心理学相关量表/问卷的研究持续不断;腹膜透析、肺功能、肺癌等研究是新兴领域。中医证候具有“多维多阶”的特点,缺乏规范的标准,使得当前形成了多种证候标准并存的现状。这在一定程度上限制了测评工具在中医临床诊疗中验证的客观性和精确性[25]。证候要素、证素是各种辨证方法中的关键内容,是目前对于辨证规范的重要尝试手段之一,同时也可能是辨证研究规范化的新的发展方向[26]。在测评工具正式应用前从信度和效度两方面对初建量表/问卷进行综合考评,以保证调查的准确性、研究成果的质量和统计分析结论的科学性,有利于证候规范化、客观化、标准化的研究进程。

证侯量表/问卷作为对中医临床的一个量化诊断及评价的重要手段,随着研究进程的深入,将会在今后中医改革扮演越来越重要的角色[27]。本研究的研究结果初步揭示当前领域的领军者、可合作机构及研究现状,为后续深入探索证候测评工具研究的学者提供参考。本文也存在一些不足,如文献数据主要来源于单一数据库——中国知网数据库,未包含发表在国际期刊的研究数据,对证候测评工具研究动态的把握存在一定的局限性,这可能会在一定程度上造成结果的偏倚。因此,将在后续的研究中进一步扩大文献数据来源,弥补上述之不足。