断控碳酸盐岩油气藏开发地质认识与评价技术

——以塔里木盆地为例

江同文 昌伦杰 邓兴梁 李世银 邬光辉 万效国 关宝珠

1.中国石油勘探与生产分公司 2.中国石油塔里木油田公司勘探开发研究院 3.西南石油大学

0 引言

深层、超深层油气资源潜力巨大,具有重要的能源安全战略地位,但目前也面临着一系列重大的勘探开发难题[1-4]。塔里木盆地台盆区深层、超深层海相碳酸盐岩油气资源丰富,在奥陶系已发现轮南—塔河风化壳型油田和塔中礁滩体—风化壳型凝析气田,二者分别是目前我国最大的海相碳酸盐岩油田与凝析气田。在塔里木盆地前期油气勘探过程中,已经对奥陶系碳酸盐岩沉积储层与油气藏进行了大量的研究,建立了风化壳与礁滩体的“相(层)控准层状”油气藏模型[5-8],揭示了“古隆起控油、斜坡富集”的油气分布规律[6-10]。

自20 世纪80 年代塔里木盆地碳酸盐岩油气藏被发现以来,先后开展了多轮次的油气藏评价与开发攻关研究。初期以构造油气藏的理论模式开展油气藏评价,但油气发现少、探明难[7]。2000 年以来,在塔北与塔中地区开展了岩溶储层与礁滩体储层的研究,以储层控油的大型“准层状”油气藏理论模型指导碳酸盐岩油气藏的评价,通过技术进步探明了大量的油气资源[7,11-13],并逐步开展了开发试验与建产。但是,塔里木盆地奥陶系碳酸盐岩油气藏特征极为复杂,油气分布极不均匀、产出极不稳定,难以形成高效稳产井组,开发难度极大[11-13]。中国石油天然气股份有限公司(以下简称中国石油)矿权范围内早期开发过程中的高产稳产井比例不足30%、产量自然递减率大于20%,难以规模建产与效益开发。近10 年来,通过创新走滑断裂断控油气藏地质理论认识与开发方法技术,采取相适应的油气藏评价与开发方案,取得了超深(埋深超过6 000 m)走滑断裂断控油气藏开发的重大突破,实现了碳酸盐岩油气藏的效益开发,引领了我国超深复杂碳酸盐岩油气藏开发示范工程。

为此,基于塔里木盆地超深复杂碳酸盐岩油气藏的研究与开发实践,笔者系统总结了走滑断裂断控油气藏地质理论、评价方法、开发技术及其成效,以期为同类复杂碳酸盐岩油气藏的评价与开发提供借鉴。

1 研究背景

塔里木盆地是由周缘新生代前陆盆地与古—中生代克拉通盆地组成的大型复合叠合盆地[14],经历多期构造运动并形成了多套储盖组合与含油气层段,油气资源丰富[7]。盆地内油气主要分布于塔北隆起南斜坡与塔中凸起北斜坡的中下奥陶统鹰山组(O1-2y)、中奥陶统一间房组(O2y)及上奥陶统良里塔格组(O3l)[7,10]。奥陶系碳酸盐岩储层以次生溶蚀孔、洞与裂缝组成复杂的三重孔隙空间[7],基质孔隙度多小于4%、渗透率一般小于2 mD;但钻遇大型缝洞体的孔隙度高达10%~50%、渗透率多大于5 mD。前期研究认为塔里木盆地奥陶系碳酸盐岩油气藏是大型准层状风化壳型与礁滩型油气藏[5-8],油气藏埋深介于5 000 ~8 000 m。

近年来,在塔北隆起与塔中凸起之间的北部坳陷奥陶系碳酸盐岩不断获得新发现[15-16],勘探开发已突破古隆起控油的范围,并不断向坳陷区超深层延伸。随着油气藏评价与开发实践的深入,发现碳酸盐岩中油气虽然大面积分布,但基质储层致密,优质缝洞体储层主要沿断裂带分布[17-18],并成为开发的主要对象。同时,油气主要沿断裂带富集,流体分布和流动方式复杂,油气井开采动态特征差异大,无统一的油水界面,难以准确刻画油气藏的边界,不同于“相控”准层状礁滩体与风化壳油气藏。为了实现对这类复杂断控碳酸盐岩油气藏的规模与效益开发,需要重新认识与构建碳酸盐岩油气藏理论,建立相适应的油气藏评价与开发方法技术。

2 油气藏地质特征

塔里木盆地下古生界海相碳酸盐岩油气藏极为复杂,开发地质认识经历了构造控油—储层控油—断裂控油等3 个阶段。前期提出的“古隆起控油”与“相(层)控准层状”油气藏理论难以有效指导油气藏的评价与开发[12,17-18],近年来通过开展走滑断裂构造解析及其控储控藏作用研究,逐步构建断控油气藏理论模型,取得了坳陷区断控油气藏勘探开发的重大突破。

2.1 大型环满西走滑断裂系统

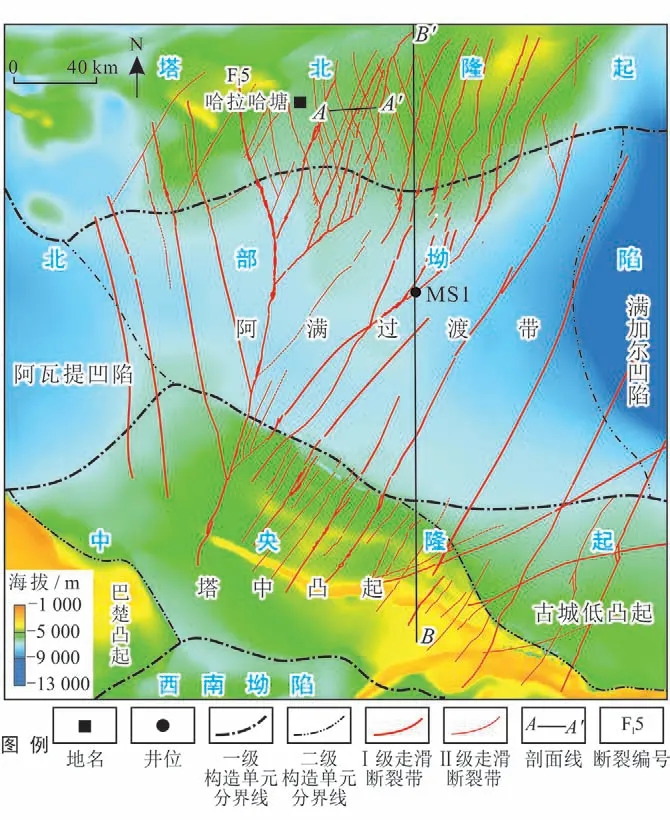

在充分应用塔北隆起—塔中凸起大面积三维地震资料的基础上,通过走滑断裂构造建模与工业成图,沿塔北隆起—塔中凸起发现环满西走滑断裂系统,面积达9×104km2(图1)[15-16,19]。

图1 塔里木盆地环满西走滑断裂平面分布图

平面上,地震资料识别出70 条大型走滑断裂带。其中长度超过50 km 的Ⅰ级走滑断裂带有25 条,最大规模的FⅠ5 断裂的长度达300 km,将研究区走滑断裂系统从东西方向划分为2 个区带。南北方向上,可划分为差异分布的塔北隆起、北部坳陷与塔中凸起3 个区块[19]。塔中凸起发育北东向走滑断裂,部分向北部坳陷延伸。塔北隆起南斜坡则出现北东与北西向两组走滑断裂,中部哈拉哈塘地区以共轭“X”形走滑断裂为主,东部以北东向断裂为主,西部则发育北西向走滑断裂。北部坳陷已发现的走滑断裂较少,多数断裂向北撒开,多条断裂向南收敛与FⅠ5 断裂相交,或南北方向上与塔中凸起、塔北隆起断裂连接。环满西走滑断裂带具有分段性,主要体现在断裂的构造样式与高差变化[19-20]。需要说明的是,由于北部坳陷二维地震解释的走滑断裂精度较低,断裂识别难度大,可能还存在断裂尚未解释,因此断裂分布范围可能更大。

剖面上,走滑断裂复杂多样,通常呈现不同特征的花状构造[16-20]。走滑断裂主要分布于寒武系—奥陶系碳酸盐岩,向上可能继承发育至志留系—泥盆系,局部断至石炭系—二叠系及古近系[19-22],从奥陶系向上走滑断裂的数量突然减少(图2)。不同层位的断裂性质、样式、规模与分布差异大,形成寒武系—奥陶系、志留系—泥盆系、石炭系—二叠系、中生界—古近系等4 大构造层差异分布的走滑断裂系统[16-22]。奥陶系走滑断裂最发育,以压扭断裂为主,构成了走滑断裂系统的基本格局;一系列主干断裂继承性发育至志留系—泥盆系,以张扭断裂为主,并在向上扩张的基础上形成雁列构造[20];仅有局部主干断裂向上继承性发育至石炭系—二叠系,主要分布在塔北隆起,以张扭断裂为主,断裂带狭窄,但断距可大于200 m。中生界—古近系的走滑断裂主要为分布于塔北隆起的主干断裂,以北东向密集发育的小型雁列断裂为主[23]。

图2 塔北隆起走滑断裂地震剖面图

根据断裂胶结物U-Pb 测年(距今时间为460 Ma)结合走滑断裂向上终止的层位分析,环满西走滑断裂系统形成的时间为中奥陶世末期[20]。根据地震剖面上走滑断裂分布的层位及其特征,在晚奥陶世、志留纪—泥盆纪、石炭纪—二叠纪、中生代—古近纪存在多期走滑断裂活动[19-23],其断裂样式、分布均不同于下部寒武系—奥陶系碳酸盐岩的断裂。初步研究认为,环满西走滑断裂系统以连接生长机制为主,通过分段断裂的连接加长而形成“小位移”(小于2 km)的长断裂,其成因受控于区域与局部应力场、先存基底构造与岩相差异[20]。

综上所述,塔里木盆地发育面积为9×104km2的环满西走滑断裂系统,具有分级、分区、分段、分层与分期的差异性,形成复杂多样的走滑断裂特征。走滑断裂主要分布在下古生界碳酸盐岩,志留系—泥盆系、石炭系—二叠系、中生界—古近系有继承性发育,其形成演化与成因机制复杂。

2.2 断控碳酸盐岩储层

塔里木盆地寒武系—奥陶系发育多期多类型的台缘礁滩体,形成叠合面积达2×104km2的礁滩体储层发育区[7],同时还发育大面积的台内滩。但礁滩体基质储层致密,难以形成有效储层,断裂对储层发育具有重要作用[15-18]。统计分析表明,80%以上缺少断裂与岩溶改造的礁滩体储层油气产量极低[10,24],而90%以上高效井位于断裂带上,多是钻遇大型缝洞体,并发生大量的钻井液漏失与放空现象。塔里木盆地中晚奥陶世发育多期短暂的层间岩溶[25],有利于沿走滑断裂破碎带发育岩溶缝洞体储层,并有助于后期埋藏溶蚀作用,形成多期多种类型的断裂破碎带缝洞体储层。一般而言,缝洞体储层的规模随与走滑断裂距离的增加而降低,油气产量也随之降低。塔北隆起哈拉哈塘地区一间房组礁滩体中缝洞体储层主要分布在距离走滑断裂1 300 m 范围内,构成了油气产量的主体;塔中凸起中西部鹰山组风化壳受古岩溶作用影响,缝洞体储层的分布可能远离断裂,但大型缝洞体也主要分布在距离走滑断裂2 300 m 范围内,表明走滑断裂对缝洞体储层的发育十分重要。地震储层预测与钻探揭示8 000 m 以深的超深层碳酸盐岩仍有储层发育,主要也是沿走滑断裂分布。

断裂与表生岩溶、埋藏期溶蚀作用形成的大型缝洞体的发育密切相关[10,15-18],断裂附近、断裂交汇处是大型缝洞体储层发育的有利部位。沿断裂可能发生多种类型流体—岩石相互作用,形成不同特征的溶蚀孔洞[15-18,24-25]。断裂对储层发育的控制作用主要表现在3 个方面:①形成裂缝网络,使储层渗透率提高1 ~3 个数量级;②有利于暴露期大气淡水透镜体的形成与地下水流动,成为溶蚀孔洞发育的优势部位;③断裂具有多期继承性活动,有利于晚期断裂与埋藏溶蚀作用的发生。由于复杂的断裂网络影响,形成沿断裂非均匀分布的复杂缝洞系统,目前发现的大规模缝洞系统多沿断裂破碎带多层段差异分布。

2.3 断控油气藏模式

早期研究认为坳陷内幕区缺乏高能相带与风化壳,碳酸盐岩储层整体不发育。近年油气藏评价实践表明,北部坳陷阿满过渡带走滑断裂带也发育碳酸盐岩储层[15-18],并获得高产工业油气流。塔中凸起鹰山组风化壳的高效井大多位于距离主断裂2 km 内;哈拉哈塘地区的油气分布与走滑断裂更为密切,高效井基本分布在距走滑断裂600 m 范围内。哈拉哈塘及邻区统计资料分析表明,153 口工业油气产量井中124 口(占比为81%)沿走滑断裂分布,走滑断裂之间的189 口井中低效井与失利井高达160 口(占比为85%)。综合近年来的研究成果,建立了不同于“相控”准层状油气藏的走滑断裂断控碳酸盐岩油气藏模式(图3),形成“先断后溶、断裂促溶、多期充注、复式成藏”的成藏认识。

图3 塔里木盆地环满西走滑断裂油气藏模式图

下寒武统是塔里木盆地台盆区主力烃源岩[7,10],通过走滑断裂的沟通,形成下寒武统—上奥陶统良里塔格组海相碳酸盐岩为主的多套含油气层系(图3)。环满西走滑断裂系统经历中晚加里东期、早海西期、晚海西期、印支—燕山期与喜马拉雅早期等多期继承性断裂活动[19,20],与中加里东期、晚加里东期及早海西期的风化壳岩溶及层间岩溶作用[10],以及中晚加里东期、晚海西期及喜马拉雅期油气充注期匹配良好[7,26-27]。通过断裂、溶蚀与充注3 要素的时空配置与演化,油气沿断裂带纵向多层段聚集成藏,从而形成了油气富集“甜点”沿断裂分布的走滑断裂断控复式成藏系统[18](图3),不同于“相控”准层状油气藏。通过走滑断裂的识别与评价,目前已发现大型走滑断裂带70 条,构成断控油气系统面积达9×104km2。其中奥陶系碳酸盐岩断裂破碎带的宽度一般介于200 ~1 500 m,最宽达3 000 m,有利油气运聚与成藏面积逾5 000 km2,成为塔里木盆地当前勘探开发的重点领域。

总之,通过重新认识油气成藏理论,构建不规则分布的一系列小型隐蔽成岩圈闭组成的“小油气藏群”组成大油气田的断控油气藏模式,在坳陷区发现了逾10×108t 级的超深层走滑断裂断控大油气田。

3 油气藏评价与开发技术

塔里木盆地走滑断裂断控油气藏位于沙漠腹地,地震资料品质差,单个油气藏规模小、储层与流体分布极为复杂,油气产出极不稳定,业界没有相关的油气藏开发经验可供借鉴,效益开发挑战极大。通过近年来的探索发展,集成创新形成了一系列超深层走滑断裂断控碳酸盐岩油气藏评价与开发的技术,支撑了塔里木盆地复杂断控油气藏的效益开发与规模建产。

3.1 基于高精度地震采集处理的断控油气藏描述技术

3.1.1 高密度地震采集技术

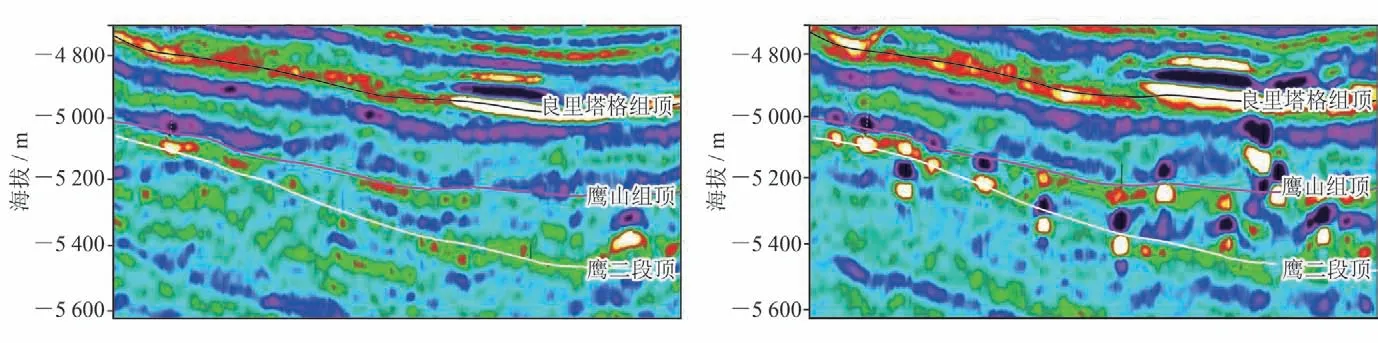

由于塔里木盆地台盆区地表多为沙漠,碳酸盐岩油气藏埋藏深、储集体规模小,常规地震资料信噪比低,难以有效刻画微小走滑断裂及其相关缝洞体储层[28-29],因此开展了高密度地震采集攻关。针对表层沙丘厚度大而疏松、地震波吸收衰减严重、碳酸盐岩内幕信噪比低的难题,深入开展了不同观测系统、不同激发与接收组合的实验,实现了地震采集设计由窄方位向宽方位、由低密度向高密度的转变。同时,完善并形成了碳酸盐岩缝洞叠前成像观测系统设计技术、宽方位+高密度采集系列技术,有效压制了干扰,大幅提高了地震资料信噪比及分辨率(图4)。通过高密度资料应用,发现大量常规地震相干体上难以识别的微小断裂、主干断裂更加清晰,为走滑断裂精细描述提供了资料基础。高密度资料相比常规地震资料,深层走滑断裂的地震成像更为清晰,断裂带缝洞体储层的识别数量成倍增加,奠定了油气藏描述的资料基础。

3.1.2 走滑断裂精细识别与刻画技术

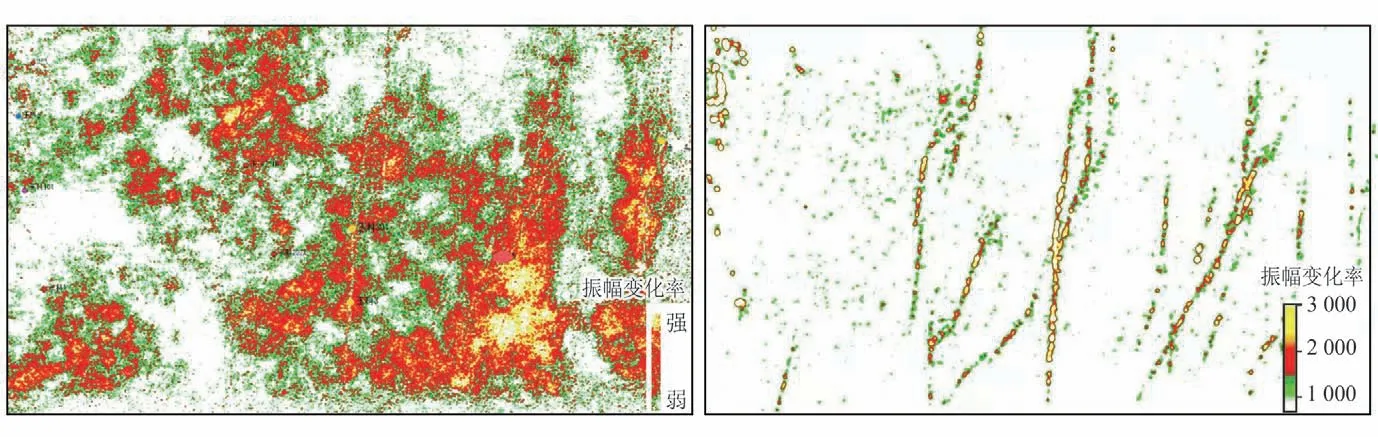

在断裂精细刻画方面,前期通过地震剖面与相干平面图,识别出一系列大型走滑断裂带,但断裂的内部结构复杂,微小断裂判识困难。针对地震剖面上断裂多解性强,微小走滑断裂难以识别,结合地震剖面断裂建模,集成应用相干、曲率、振幅变化率、自动断裂拾取(AFE)、蚂蚁体、最大似然属性等技术,形成“双重滤波+振幅变化率”为核心的多尺度弱走滑断裂识别技术(图5),解决了埋藏深、地表差、位移小、火成岩发育造成的断裂成像难题,实现了对次级断裂的精细刻画,为断裂描述与圈闭评价提供了基础。

3.1.3 超深层走滑断裂缝洞体储层预测技术

针对超深层复杂断裂及其储层识别面临的问题,开展了多种处理技术的攻关,在地震资料处理上实现了由叠后向叠前、由时间域向深度域、由各向同性向各向异性处理思路和技术的转变,形成了一系列针对性的去噪技术、保幅各向异性处理技术、速度建模技术、偏移处理技术等[29]。通过一系列地震处理技术攻关,不仅发现更多缝洞体储层,而且缝洞体储层的空间位置更为准确,为目标评价奠定了基础。

图4 常规地震资料(左)与高密度地震资料(右)成像对比图

图5 原始资料振幅变化率(左)与多重滤波后的振幅变化率(右)对比图

针对缝洞体储层预测面临的问题,在走滑断裂精细解释的基础上,集成创新了多种地震属性与井控反演技术,进行走滑断裂缝洞体储层的识别与刻画[29-31]。在储层反演方面,形成了振幅、频率、波阻抗、相干技术等叠后预测技术,发展了基于反射角的振幅随方位角变化(AVAZ)裂缝预测技术、分方位裂缝储层描述(FRS)技术和偏移距矢量片域(OVT)的五维地震叠前裂缝预测技术[29],提高了不同尺度的裂缝预测精度,初步实现了缝洞单元中各缝洞体的空间形态及相互连通关系的刻画。在储层量化雕刻方面,通过对地震叠前叠后储层约束反演,进行多尺度断裂及缝洞体三维可视化量化雕刻。这些方法技术高效地支撑了走滑断裂带的井位部署与油气藏评价。

3.2 断控油气藏开发方法与关键工程技术

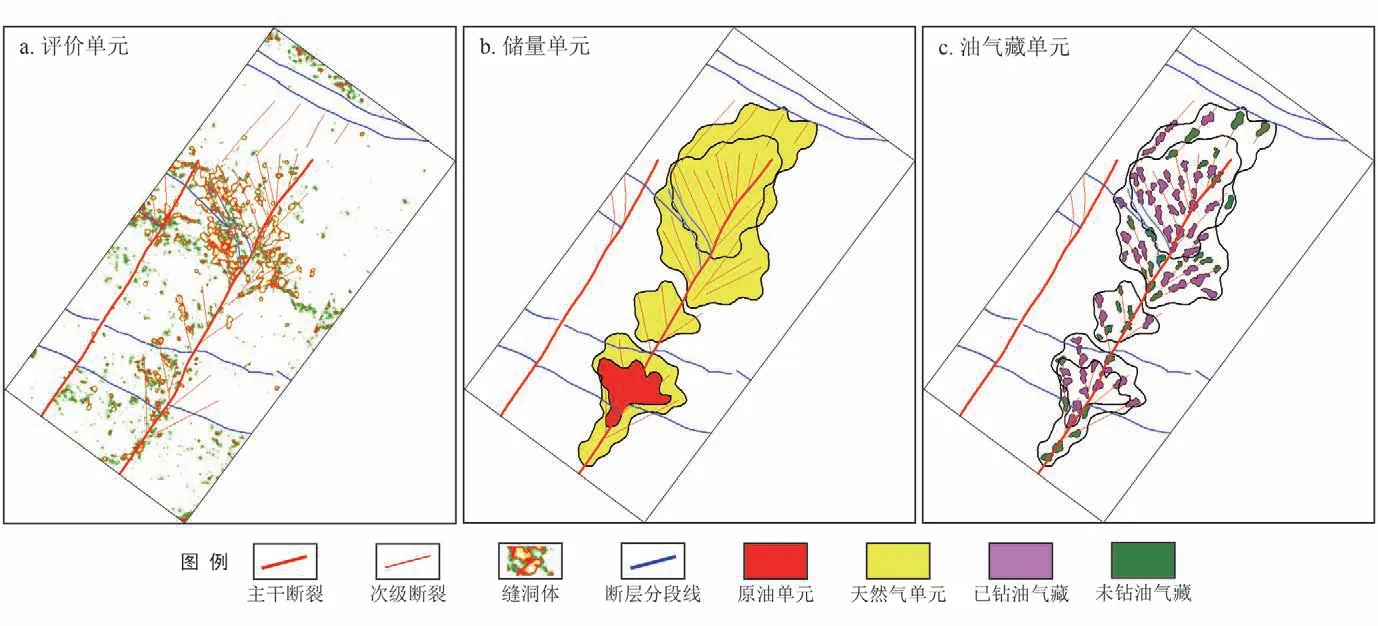

3.2.1 走滑断裂断控碳酸盐岩油气藏3 级评价方法体系

在油气藏评价过程中,评价思路从以区块(或油气藏)为评价单元转到以断裂破碎带为评价单元,进行逐条断裂评价、逐段滚动开发,建立了碳酸盐岩评价单元、储量单元与油/气藏单元的3 级评价体系[32](图6)。通过同一区块内不同断裂带找准富集带,在同一断裂带找准富集段,在同一油气藏单元内研究确定“主干油源断裂+正地貌+油柱高度大(长串珠)”的高效井定井方法,形成定带、定段、定井的高效井部署思路,提高了钻井成功率与高效井比率。中国石油矿权内富满油田2018 年以来完钻35 口,日产油量超100 t 的井达到29 口。

3.2.2 断裂破碎带水平井开发技术

图6 塔里木盆地中古8 开发单元走滑断裂油气藏3 级评价体系图

由于走滑断裂存在大漏后易喷的情况,而且部分区块高含硫化氢,在后期试油及完井工作中都有巨大的井控安全风险。在前期超深碳酸盐岩水平井钻井技术的基础上[30],针对碳酸盐岩断裂破碎带复杂的内部结构与渗流特征,通过技术攻关,形成了穿断裂破碎带的大斜度+水平井的钻井技术,发展完善了精细控压钻井技术,实现了贯穿断裂带多套缝洞体油层的目标,同时实现了穿断裂带安全快速钻进。为了实现钻井地下靶点的精准导航,探索引入了随钻地震导向钻井(SGD)技术,利用垂直地震剖面(VSP)随钻测井实时动态监测结果约束井旁三维地震数据,快速修正速度模型和各向异性参数,实现快速深度偏移处理,指导钻头轨迹,显著提高了深层碳酸盐岩钻井中靶率。

3.2.3 碳酸盐岩储层分段改造技术

鉴于大位移水平井可钻揭多个缝洞储集单元,而每个缝洞储集单元的规模、储层的物性、偏离井眼的距离各不相同,采用了分段改造技术。通过地质、地震、测试资料对储层进行改造前的综合评估,确定不同类型断控储层改造方案,集成发展了综合地质评估技术、分段改造工艺与技术[33-34]。通过攻关与应用,实现了沟通多套缝洞体系,数倍提高单井产能,并控制产量递减速度的目标,达到了高效开发断控碳酸盐岩缝洞型复杂油气藏的目的。

3.2.4 断控油气藏高效开发与开采技术

针对断裂带油气产量不稳定,递减率高的难题,创新形成了产量增量—压降损耗速度拐点法、产量—动态储量数学关系法、类比产能试井法等方法,综合确定合理工作制度,优化单井产能并进行分类管理[35],确保长期稳定生产。创新利用奥陶系油气藏上部非目的层巨大的承压水层直接作为自流注水水源,研发了一套能应用于陆上油气田的自流注水新技术,解决了一系列大沙漠区碳酸盐岩油气藏注水开发提高采收率的难题。同时,开展了一系列注水与注气开采的试验与实践,并已初见成效,为进一步高效开发提供了技术条件。

总之,通过油气藏评价与开发方法技术的进步,实现了塔里木盆地超深层走滑断裂断控碳酸盐岩油气藏的效益评价与开发。

4 油气藏评价与开发效果

通过走滑断裂断控油气藏理论认识的突破,塔里木盆地超深层碳酸盐岩走滑断裂断控油气藏评价与开发取得了重大成效:①构建了断控油气藏模式,突破了传统的“古隆起控油”与“相控”准层状油气藏理论,指出纵向断穿寒武系、平面延伸到生油气凹陷的断裂是更优的通源断裂,发现与落实了70 条主干走滑断裂带,开辟了9×104km2环满西走滑断裂断控油气藏的增储上产新领域,已为北部坳陷的MS1 井等钻探所证实。②形成“断裂破碎带差异富集”的评价与开发部署思路,制定了围绕断裂破碎带寻找“甜点”的3 级评价部署体系,使塔里木盆地超深层断控碳酸盐岩油气效益开发成为可能。③集成形成了适用于油气藏评价与开发的配套方法技术系列,塔里木油田碳酸盐岩钻井成功率从73%增长到90%以上,高效井比例增加近20%。④2013 年以来,哈拉哈塘地区碳酸盐岩新建产能超过100×104t/d,塔中凸起稳步新建天然气年产能逾10×108m3;尤为突出的是,阿满过渡带北部富满地区高效井比例高达70%,平均单井原油产能超过70 t/d,新建产能达150×104t/d,成为塔里木盆地碳酸盐岩油气藏效益开发的典范。塔里木盆地海相碳酸盐岩油气藏开发开始进入快速增长期,近10 年来油气年产量当量增加300×104t,预计“十四五”末油气年产量当量可达到800×104t。

5 结论

塔里木盆地海相碳酸盐岩油气藏地质条件极为复杂,通过近10 年评价与开发实践,逐渐形成走滑断裂断控油气藏的理论认识与评价开发技术。

1)发现了面积为9×104km2的环满西走滑断裂系统,明确了走滑断裂的分布与基本特征,厘定了走滑断裂控储作用与缝洞体储层的分布规律,提出了走滑断裂断控油气系统并建立了走滑断裂断控油气藏模式。

2)形成了高密度地震采集处理技术、走滑断裂精细识别技术、断裂带缝洞体储层地震刻画技术为代表的走滑断裂断控油气藏描述技术,支撑了高效井位部署与油气藏评价。

3)形成了油气藏3 级评价方法、断裂破碎带水平井开发技术、水平井碳酸盐岩储层分段改造技术、断控油气藏合理开采方法技术等适用的断控油气藏开发方法技术,支撑了超深层断控碳酸盐岩油气藏的高效开发。

4)突破了传统的“古隆起控油”与“相控”准层状油气藏理论,开辟了环满西走滑断裂断控复式成藏系统的增储上产新领域,实现了塔里木盆地超深层复杂碳酸盐岩油气藏效益开发与规模建产。