双重环境规制、能源贫困与包容性绿色发展

徐盈之,魏瑞

双重环境规制、能源贫困与包容性绿色发展

徐盈之,魏瑞

(东南大学经济管理学院,江苏南京,211189)

在深入探讨双重环境规制与能源贫困影响包容性绿色发展的作用机制基础上,以2004—2017年间中国30个省市为研究对象,构建面板数据模型,对双重环境规制、能源贫困和包容性绿色发展的关系进行了考察。研究结果表明:能源贫困对包容性绿色发展有着显著的负向影响;正式环境规制与包容性绿色发展之间存在“U型”关系,现阶段其未能促进包容性绿色发展;非正式环境规制与包容性绿色发展之间存在“倒U型”关系,现阶段其能够促进包容性绿色发展;不同环境规制强度下能源贫困对包容性绿色发展的影响存在差异。因此,加快新能源产业发展与能源基础设施建设、完善正式环境规制政策以及维持适度非正式环境规制强度,对打赢能源减贫攻坚战,促进我国包容性绿色发展具有重要的意义。

双重环境规制;能源贫困;包容性绿色发展

一、引言及文献综述

党的十九大报告明确指出,我国经济社会发展已进入到一个新时代,社会主要矛盾已经发生变化,经济发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。然而,我国仍然面临着发展不充分不平衡、民生福利缺失、生态环境恶化等一系列经济、社会和生态问题。经济快速增长对满足我国人民的迫切发展需求是必要的,但如果增长方式不具备包容性,不是绿色的,长期而言也将失去可持续性。过去的高消耗、高污染的粗放型经济增长方式是以牺牲资源环境与民生福祉为代价的,因此,亟需转变发展理念,在维持经济持续增长的同时,兼顾社会民生与环境质量,强调经济发展的“绿色化”和“包容性”。在此背景下,中央政府在“十二五”规划中提出走“包容性绿色增长”之路的愿景,“十三五”规划又进一步提出了创新、协调、绿色、开放、共享的“五大发展理念”。包容性绿色发展是将绿色增长与包容性增长相结合,协调经济、社会和自然三大系统的发展,满足人民群众对美好生活向往的需求,为中国可持续发展提供新的发展方向。因此,包容性绿色发展是推动经济增长、提高人民福利水平、降低生态环境风险,实现经济、社会、环境可持续发展的重要战略决策。能源不仅是社会经济发展的重要物质保证和强大推动力量,也是居民生活中的基本与核心需求。然而,我国能源发展正面临着用能结构单一、用能结构水平低、用能能力差的基本现状,并且能源供给在城乡之间、区域之间存在较大的差距。能源贫困对经济增长、资源环境与民生福利造成了显著的负面影响,日益成为推进包容性绿色发展的绊脚石。另外,一方面,以环境保护和资源节约为目的,政府运用如行政法规、经济手段等正式环境规制,对企业的资源利用进行直接或者间接的控制和干预,以此推动企业绿色转型,改善能源结构;另一方面,全民参与的非正式环境规制是政府外的重要监督力量,是正式环境规制的有效补充,也是实现节能减排、打破能源困局、推动包容性绿色发展的关键力量。因此,政府层面统筹规划与社会层面全民参与的双重环境规制是实现能源减贫、促进包容性绿色发展的重要举措。本文拟在一个研究框架内探讨双重环境规制、能源贫困与包容性绿色发展之间的关系,为我国改善能源贫困,推动包容性绿色发展明确工作重点和方向。

(一) 关于包容性绿色发展的相关研究

包容性绿色发展的概念在2012年“里约+20”峰会上首次被提出后,不同的学者和国际研究机构对其主要进行了以下方面的研究。一是关于包容性绿色发展内涵的研究。如Bouma等[1]指出,包容性绿色增长强调绿色、包容性与经济增长之间的权衡。吴武林等[2]认为,包容性绿色增长是一种可持续发展方式,对经济、自然和社会有着正向作用。二是关于包容性绿色发展水平测度的研究。如Ali等[3]尝试利用社会机会函数作为工具来测度包容性发展水平。周小亮等[4]和吴武林等[2]从经济增长、民生福利、社会公平、绿色生产消费和生态环境保护五个维度构建了包容性绿色发展指标。马强文等[5]选取R&D占GDP的比重、万元GDP能耗作为核心变量,估计包容性绿色发展强度。还有学者从反贫困和消除不平等的视角研究包容性绿色发展的影响因素,分析了信贷比、失业率、贸易开放度、通货膨胀等因素[6−7]。上述文献丰富与拓展了包容性绿色发展的内涵,但大多局限于评价指标体系的构建,缺乏包容性绿色发展的实证研究。

(二) 关于能源贫困的相关研究

能源贫困起源于20世纪70年代,在早期其主要是指居民无法得到能源服务。随着经济的发展与新问题的出现,许多学者对能源贫困这一概念进行了不断的拓展与丰富。如Hills[8]认为能源贫困存在相对性,并称其为“低收入高成本”。Boardman[9]认为能源贫困是指无法支付得起足够现代化的能源服务。Bouzarovski等[10]提出能源贫困的含义是指无法获得进行社会活动或物质上必须的能源服务的境况。关于能源贫困的界定也存在差异,如Miraza等[11]从能源获得缺口与获得能源不便程度两个角度出发构建评价指标体系。Nussbaumer等[12]使用了覆盖居民一般生活能源使用的烹饪、照明、家用电器、教育与交流使用能源五个方面的评价指标体系。近年来,国内学者也开始关注能源贫困问题,Wang等[13]构建了从能源服务可获得性、能源消费清洁性、能源管理完备性以及生活用能可支付性和高效性四个维度出发的综合评价指标体系。李慷等[14]构建了四维度中国区域能源贫困评估指标体系,用以评估中国区域能源贫困现状及变化趋势。赵雪雁等[15]则聚焦中国农村地区,分析了中国农村能源贫困的时空格局变化及影响因素。李世祥等[16]从经济发展、区域环境、农户自身三个维度选取指标,对中国农村地区的能源贫困水平进行了考察。上述文献在能源贫困本土化研究上进行了很大的拓展,但鲜有学者对能源贫困与包容性绿色发展的关系进行研究。

(三) 关于环境规制的相关研究

迄今为止,环境规制对碳减排、生产效率、环境生态效率等的作用尚存在争议,主要包括三种观点:一是“倒退效应说”,认为环境规制会增加企业额外的减排和治污成本,从而降低企业竞争力[17−18];二是“波特假说”,认为环境规制能刺激企业绿色创新,提高企业产出水平,抵消环境规制带来的成本[19];三是“关系不确定说”,认为环境规制对企业绿色创新的影响是非线性的,可能存在“U型”关系[20−21]。研究结果不一致的原因可能是环境规制指标选择的差异性,环境规制不仅包括以政府为主导的正式环境规制,还涵盖公众、媒体、环保组织为主要力量的非正式环境规制,即双重环境规制,两者在作用对象、作用路径和作用效果上均有一定的差异。多数研究只关注正式环境规制的作用,而很少考虑非正式环境规制的作用。近年来,已有研究者将正式环境规制与非正式环境规制相结合,从单一视角拓展到双重视角,研究双重环境规制对企业技术创新的影响。如陶长琪等[22]对双重环境规制下技能偏向性技术进步与技能溢价的关系进行了分析。余东华等[23]分析了双重环境规制对技术创新及制造业升级的影响机制。刘明广[24]分析了双重环境规制对企业绿色创新的影响。苏昕等[25]研究了双重环境规制对企业创新产出的影响以及政府补助的调节效应,并对该效应的传导机制做了进一步探讨。以上文献拓展了双重环境规制的概念,但大多着眼于微观层面的企业研究,鲜有学者对双重环境规制与包容性绿色发展的关系进行探究。

本文将包容性绿色发展、双重环境规制和能源贫困纳入同一研究框架,全面探讨双重环境规制和能源贫困对我国包容性绿色发展的影响。因此本文将是对现有研究的一个有益补充。第一,明晰包容性绿色发展的内涵,合理测度包容性绿色发展水平;第二,在能源贫困本土化研究的基础上,进一步完善能源贫困的概念,探究能源贫困与包容性绿色发展的关系;第三,分析双重环境规制和能源贫困对我国包容性绿色发展的影响,厘清其相互作用机制。

二、机理分析与研究假设

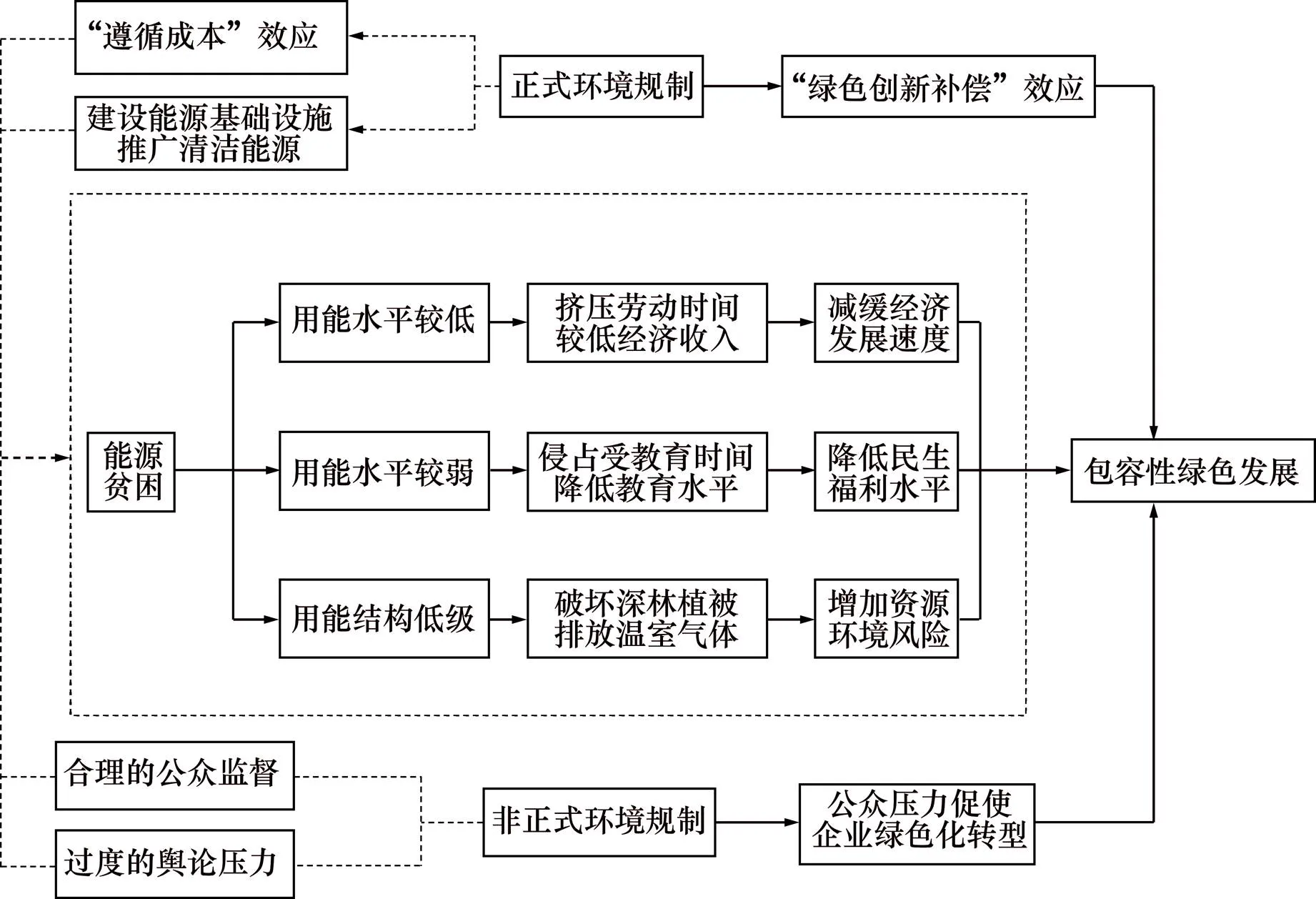

(一) 能源贫困对包容性绿色发展的影响分析

本文在国际能源机构对能源贫困所作定义的基础上,结合中国国情,将能源贫困定义为在高效和安全的前提下,支付和使用清洁化、高级化能源方面存在困难的境况,对应我国目前人均能源消费量少、用能结构低级、用能能力较弱的现状。考虑到:首先,能源贫困不利于经济的发展[26],收集传统固体燃料耗费的时间与精力,挤压了居民通过其他工作获得报酬的劳动时间,降低了经济收入,进而影响了经济发展速度。积极的能源减贫政策将推动清洁化能源的应用,带动当地能源基础设施建设,提供更多的就业机会。其次,能源贫困不利于社会民生福利的改善[27]。居民的用能能力较弱,家庭维持燃料自给需要全部家庭成员包括孩童的参与,挤占了孩童的受教育时间,降低了地区整体的教育水平。最后,能源贫困势必导致生态环境的进一步恶化[28]。居民用能结构单一,通常使用生物质能来获取能源,传统固体燃料的收集势必是以破坏当地植被、破坏生态环境为代价的。同时,因固体燃料的过度使用而产生的以二氧化碳为主的温室气体也会对生态环境造成一定的影响,增加了资源环境风险。因此,能源贫困不利于经济、民生和环境的发展,是包容性绿色发展的重大阻碍。基于此,本文提出假设1。

假设1:能源贫困不利于包容性绿色发展。

(二) 双重环境规制对包容性绿色发展的影响分析

双重环境规制包括正式环境规制和非正式环境规制。正式环境规制是指政府部门制定有关法律或规范,通过强制公权力保障征收污染税,进行环保稽查,对企业污染物排放制定标准,以此达到保护和改善环境、降低资源环境风险的目的。正式环境规制对包容性绿色发展具有积极的促进作用,这是因为基于“波特假说”理论,政府对企业的环境规制会促使企业优化资源配置,推动企业绿色化转型,增强企业核心竞争力,即形成正式环境规制的“绿色创新补偿”效应。企业生产力的提升推动了经济层面的发展,而企业生产结构的优化减少了能耗与排放,改善了生态环境,推动了包容性绿色发展。非正式环境规制是指出于保障居住环境质量的诉求,公众、媒体以及社会团体采取媒体曝光、舆论施压、联合抵制等手段促使污染企业节能减排,是正式环境规制的重要补充。公众对企业污染的容忍度更低,不仅要求企业的排污治理立竿见影,更要求企业自身推进绿色转型发展,最大限度降低对生态环境的破坏,因此非正式环境规制对包容性绿色发展具有显著的助推作用。基于此,本文提出假设2。

假设2:正式环境规制有利于包容性绿色发展,非正式环境规制也有利于包容性绿色发展。

(三) 双重环境规制、能源贫困与包容性绿色发展的关系分析

根据上述分析,正式环境规制对降低能源贫困水平有着积极的推动作用。政府通过强制公权力推进能源扶贫政策的实施,主导建设新能源基础设施,推广清洁能源,提高能源供能能力;能源消费限令促使改善居民用能结构,也促使企业增强能源的管理、消费与使用能力;对新能源产业的扶持与鼓励将推动传统能源厂商的自我变革以及新能源技术企业的蓬勃发展。随着能源贫困的改善,自然带来了更高的经济收益、更好的民生福利、更好的生态环境,从而推动我国包容性绿色发展。然而,有学者提出正式环境规制会带来“遵循成本”[29],政府环境规制会增加企业的治污成本,当企业将精力放在如何规避政府处罚时会对企业的创新投入产生挤出效应,挤占企业创新资金,限制企业生产规模,从而降低企业的经济收益,形成正式环境规制的“遵循成本”效应。因此,正式环境规制下,能源贫困与我国包容性绿色发展之间的关系可能发生变化。

非正式环境规制是公众环保意识的集中体现,其强度随着居民收入水平、教育水平的提高而增大。其强度越强,公众在保护环境、节约资源上就表现得更优秀,对政府能源政策的响应就更积极,对能源减贫以及包容性绿色发展都有更大的促进作用。合理的公众监督能促进企业节能减排,绿色转型;而公众层面的舆论压力过大时,企业会将精力放在舆论公关上,这对企业的能源变革投入产生挤出效应,反而降低了企业自身的核心竞争力,这将减弱能源减贫对包容性绿色发展的推动作用。因此,随着非正式环境规制强度增大,能源贫困对包容性绿色发展的关系也会发生变化。基于此,本文提出假设3。

假设3:不同的环境规制下,能源贫困对包容性绿色发展的影响效应也会不同。

本文的机理分析路径如图1所示。

三、模型构建与变量说明

(一) 模型构建

为检验双重环境规制、能源贫困与包容性绿色发展的影响效应,本文参照温忠麟等[30]的研究方法构建面板数据模型,计量模型如下:

GIG=0+1EP+2ER+32+Ctrls+(1)

GIG=0+1EP+2ER+32+4EP×ER+

5EP×2+Ctrls+(2)

图1 双重环境规制、能源贫困与包容性绿色发展的机理分析的路径图

其中,Ctrls为控制变量集合,代表地区,代表年份;GIG为被解释变量,代表包容性绿色发展;EP为核心解释变量,代表能源贫困水平;ER为解释变量,代表正式环境规制强度;控制变量包括民营化水平()、外贸依存度() 以及基础设施建设水平();为残差项。非正式环境规制(IER)、能源贫困与包容性绿色发展间也是类似的检验模型,在此不再重复列举。

(二) 变量选取和数据来源

本文选取了2004—2017年中国30个省市自治区(没有选取西藏、港澳台地区)为研究样本。包容性绿色发展指标体系、能源贫困指标体系和双重环境规制以及控制变量所涉及的相关数据来自《中国统计年鉴》、各省市统计年鉴、《中国能源统计年鉴》《中国农业统计资料》《中国农村统计年鉴》以及《中国环境统计年鉴》。

(三) 变量说明

1. 包容性绿色发展指标体系

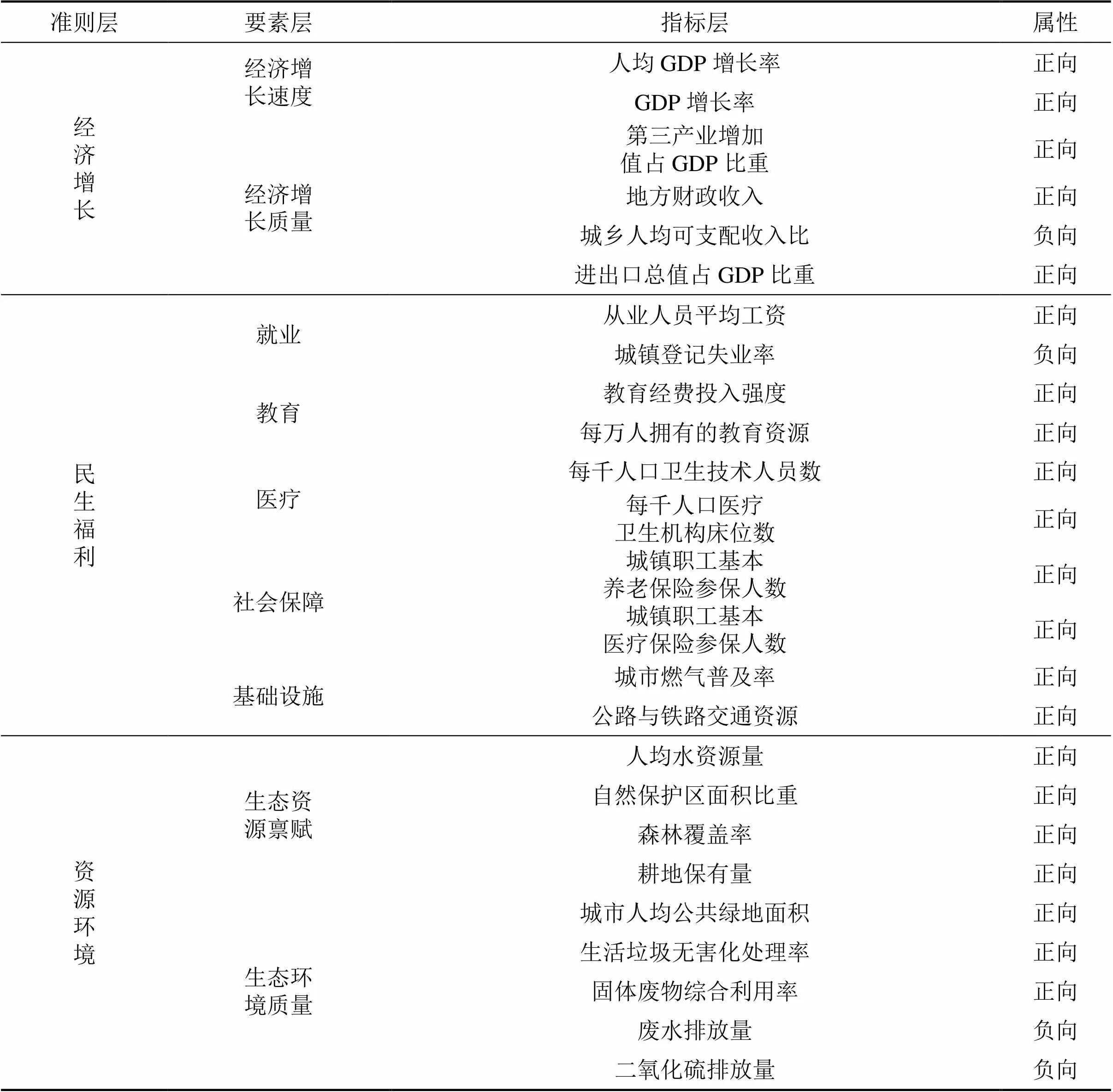

党的十九大已经明确指出,经济发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,要推动经济发展方式的快速转变,就必须将发展中的“绿色”与“包容性”相结合。包容性绿色发展是实现可持续绿色发展,协调经济、社会和自然三大系统发展的重要路径,本文在徐盈之等[31]提出的包容性增长水平指标体系基础上加入“绿色化”特质,同时借鉴周小亮等[4]、吴武林等(2019)[2]的分析思路,尝试构建能够客观准确地反映中国包容性绿色发展的评价指标体系,如表1所示。

基于包容性绿色发展的概念、内涵与特征,本文从经济增长、民生福利和生态环境三个维度构建了包容性绿色发展指标体系。本文尝试使用因子分析法对包容性绿色发展水平进行测度分析,此方法消除了多重共线性,具有更高的可解释性与清晰度。因子分析综合得分是标准化后的得分,因此各省包容性绿色发展测算值的标准差为1,均值是0,若各省的包容性绿色发展水平测度值为正值,则表明该年该省的包容性绿色发展水平高于平均值,反之,若为负值,则表明该年该省的包容性绿色发展水平低于平均值。

表1 包容性绿色发展综合评价指标体系

表2 2004—2017年30个省市自治区平均包容性绿色发展水平

注:表中平均包容性绿色发展水平排序为正序,排名为1表示包容性绿色发展水平最高

2. 能源贫困综合评价指标体系

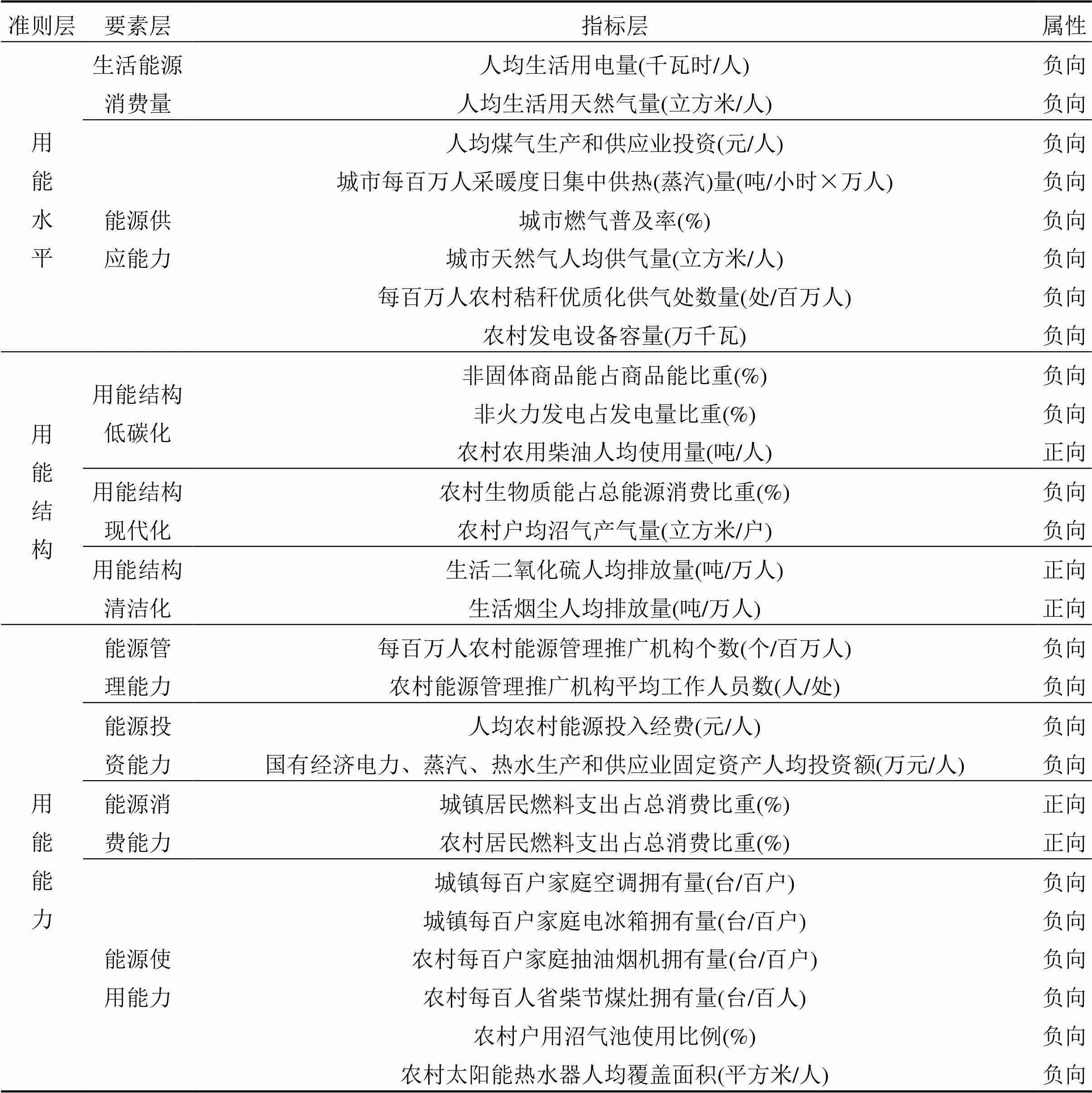

能源贫困最初指“无力购买能源服务”,然而近年来中国经济蓬勃发展,中国居民对能源的消费能力已有了长足的进步,现阶段合理评估我国能源贫困水平是推动能源减贫重大工程的前提与关键。因此,本文的综合评价指标体系必须与时俱进,基于前文对能源贫困的定义,借鉴国际能源机构(IEA)[32]和Wang等(2015)[13]的研究,结合现阶段我国能源发展过程中暴露的用能水平低、用能结构差与用能能力弱的问题,将能源贫困从对能源服务获取的原内涵扩展到居民用何种能源和如何高效管理并使用能源等多个角度,选取用能水平、用能结构和用能能力指标,构建出包含人均生活用电量、人均生活用天然气量、人均煤气生产和供应业投资等27个具体指标的综合性评价指标体系,如表3所示。

本文运用熵权法对指标层进行赋权,所有指标均通过了标准化的无量纲处理,结果为[0,100]之间的数,数值越大表示该地区能源贫困程度越高。表4报告了中国30个省市自治区2004—2017年的平均能源贫困水平。可以看出,2004—2017年间,北京市是中国能源贫困水平最低的地区,其后是浙江、福建、江苏、上海与广东,说明东部地区不仅经济发达,在用能能力、用能水平、用能结构上也有较高的水平。排名后十位的依次是青海、甘肃、河北、吉林、宁夏、贵州、黑龙江、新疆、内蒙古和山西,基本上属于西部地区,这些省份能源基础设施建设进度缓慢,仍需长期推广现代化清洁能源。山西作为煤炭能源大省,却是能源贫困水平最高的地区。山西用能结构单一、污染排放度高,丰富的煤炭资源禀赋反而成为该地区用能结构转型的最大阻力。

3. 双重环境规制强度

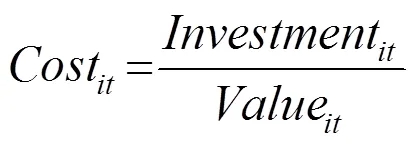

(1)正式环境规制。本文借鉴沈能等[33]的方法测算正式环境规制强度,具体的计算公式如下:

表3 中国能源贫困综合评价指标体系

其中,代表地区,代表年份。Cost表示单位工业产值污染治理成本;Investment表示工业污染治理投资完成额;Value表示工业增加值。

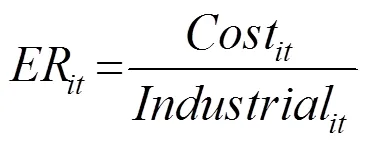

其中,ER、Industrial分别表示省市自治区时期正式环境规制强度、工业行业增加值占GDP中的比重。

(2)非正式环境规制。参照Pargal等[34]的测量方法,运用因子分析法,将人均收入、人口密度、受教育程度和年龄结构四项指标合并成一个指标,以此来反映各地区非正式环境规制的强度。

工欲善其事,必先利其器。高质量发展时代,能源管理大转型!以数据为导向,以信息化为抓手,构建科学管理大体系。老院区也有新内核!

(四) 控制变量

(1) 民营化水平(),采用私营和个体从业人员占全部产业从业人员比例表征民营化水平。民营企业作为我国混合制经济体系中最具有活力的因子之一,是节能减排与绿色技术创新的探路者,对环境友好型产业发挥着重要作用,也有助于完善国民经济结构,解决就业问题,激发市场活力和维护社会稳定,其蓬勃发展必将推动经济增长、提高民生福利与改善资源环境。因此,民营化水平越高,我国包容性绿色发展越好。

表4 2004—2017年30个省市自治区平均能源贫困水平

注:表中平均能源贫困水平排序为倒序,排名为1表示能源贫困水平最低

(2) 外贸依存度()。使用外商直接投资占全省GDP比重来表示外贸依存度。外贸依存度对包容性绿色发展的影响有两个方面:一是外商投资带来先进的技术与管理经验推动经济绿色发展;二是根据的“污染避难所”假设,发达国家将污染大的产业转移到欠发达国家与地区,外资的引进可能伴随着污染的引进。同时,随着改革开放四十多年的外商引进,外商投资的边际回报率降低,更有可能进一步挤压本土企业的投资空间,因而外贸依存度对包容性绿色发展的影响效应还有待检验。

(3) 基础设施建设(),用人均长途光缆线路长度来表示基础设施。基础设施的建设有助于改善地区的交通状况,增加就业机会,改善民生福利,推动当地经济的发展。公共交通基础设施的改善,在保证居民出行的同时大幅地实现节能减排,有利于包容性绿色发展。

(五) 描述性统计

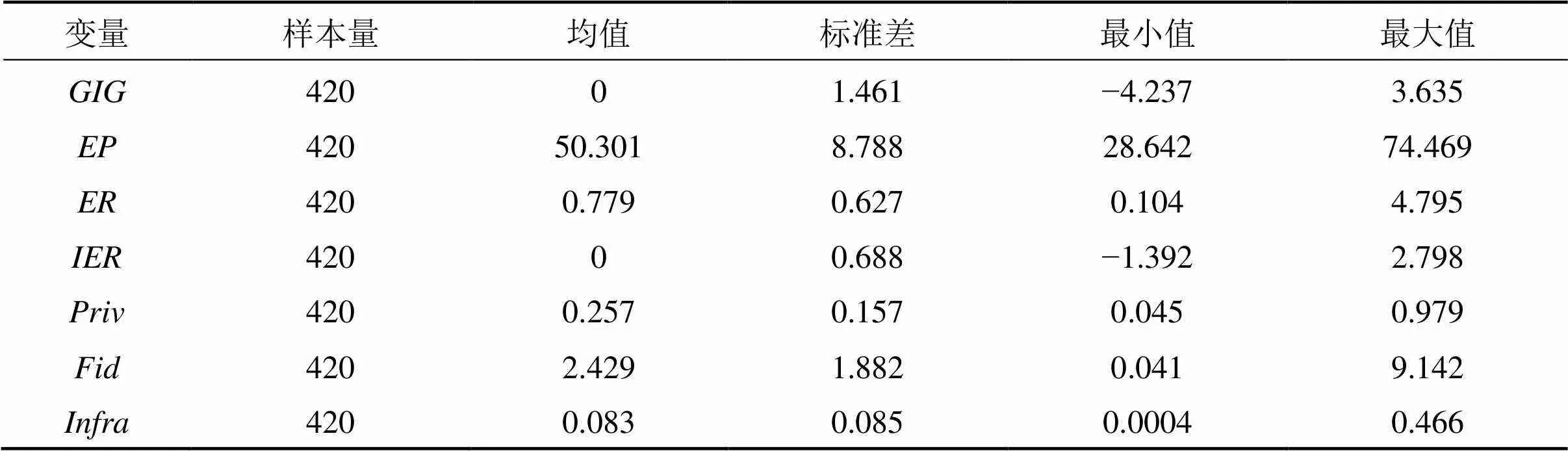

表5是对被解释变量、解释变量和控制变量的描述性统计分析结果。包容性绿色发展变化范围从−4.237到3.635,均值0,标准差1.461,说明不同省市自治区的包容性绿色发展存在一定差异。能源贫困的最大值为28.642,最小值为74.468,均值为50.301,标准差为8.788,表明能源贫困水平也存在较大的地区差异。正式环境规制强度标准差为0.627,非正式环境规制强度标准差为0.688,表明二者指标数据具有类似波动状况。

表5 变量的描述性统计

四、实证研究与结果分析

考虑到不同估计方法的效率差异与研究对象个体效应的存在,本文采用固定效应面板模型和随机效应面板模型进行参数估计,根据Hausman检验结果,最终选择固定效应模型的参数估计结果。

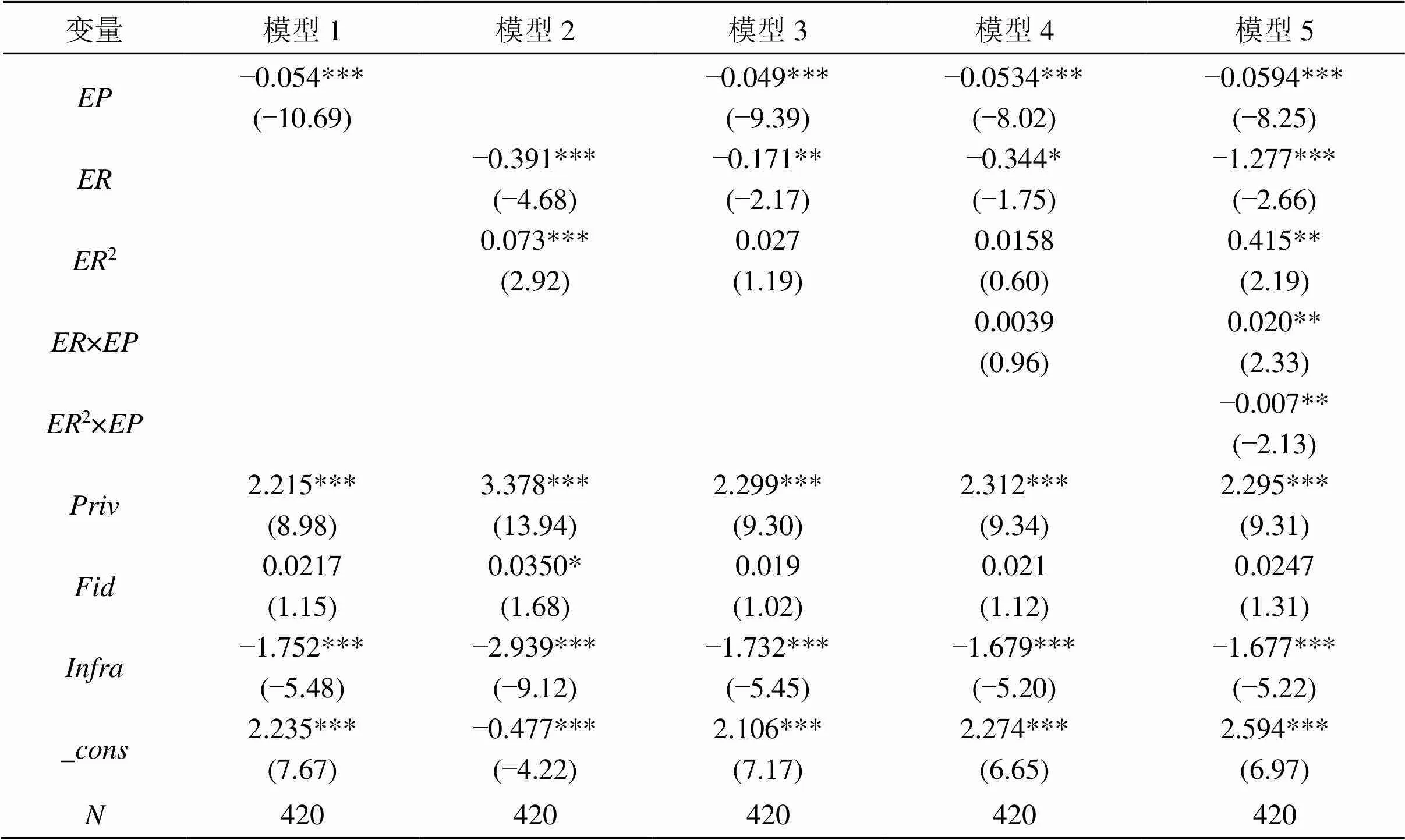

(一) 能源贫困与包容性绿色发展作用的 检验

表6中模型1是不考虑双重环境规制,仅考虑能源贫困与包容性绿色增长的关系。结果显示,能源贫困对包容性绿色发展的回归系数1=−0.054(<0.01),显著为负。表6的模型5和表7的模型5分别考虑了正式环境规制与非正式环境规制的作用,回归系数分别为−0.059和−0.021(<0.01),也显著为负,表明能源贫困抑制了包容性绿色发展。因此,假设1得到验证。这也表明降低能源贫困水平对包容性绿色发展有着显著的正向促进作用。能源减贫有助于促进经济发展、改善民生福利、降低生态环境风险,进而推动我国包容性绿色发展。

另外在控制变量中,①民营化水平()的回归系数为2.215(<0.01),显著为正。这表明现阶段民营化水平的提升有助于推动包容性绿色发展,我国积极推动市场化改革已显示一定的成效,民营企业在节能减排、能源优化、绿色技术创新中发挥着重要作用,其稳定发展有利于经济、民生和环境的改善,推动我国经济包容性绿色发展;②外贸依存度()的回归系数为0.0217(>0.1),具有正向调节效应但不显著,良好的外贸环境能够吸引外商投资,并且带来先进技术溢出效应,不显著的原因可能是引进的外资通常流向了污染较大的传统制造业,对包容性绿色发展促进作用有限;③基础设施建设()的回归系数为−1.752(<0.01),显著为负,这表明基础设施建设水平的提高反而会抑制包容性绿色发展,可能的原因是城镇基础设施的建设往往伴随着空气污染与噪音污染,会对周围的生态环境造成影响,这些都会对包容性绿色发展带来负面影响。

(二) 双重环境规制对包容性绿色发展作用的检验

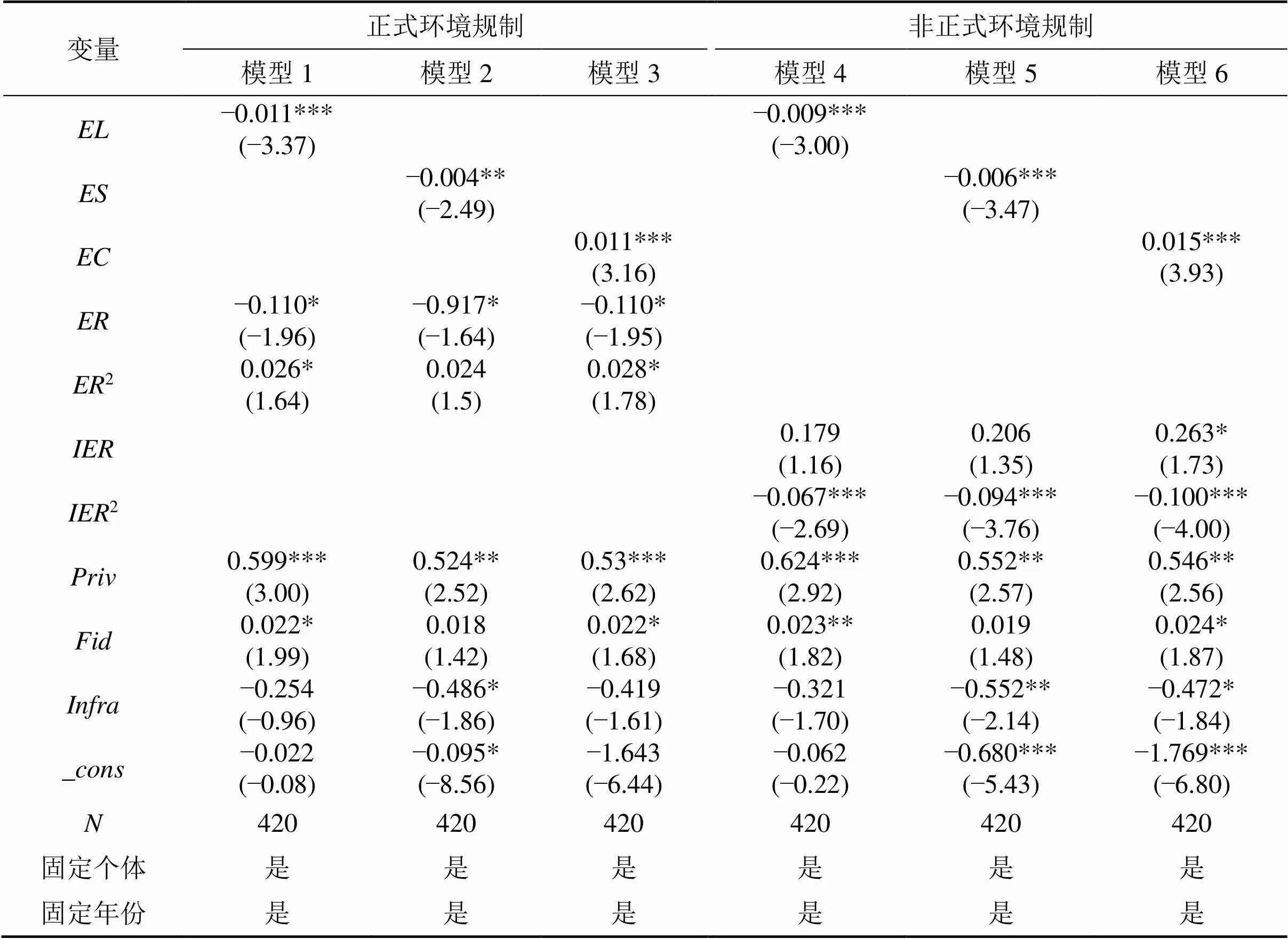

表6中模型2的结果显示,正式环境规制对包容性绿色发展的回归系数为2=−0.391 (<0.01),显著为负,而正式环境规制平方项对包容性绿色发展的回归系数为3=0.073(<0.01),显著为正,表明正式环境规制与包容性绿色发展之间具有“U型”关系。这是因为环境规制对企业绿色创新始终有正向的“绿色创新补偿”效应和负向的“遵循成本”效应。在正式环境规制较弱的初期,企业通常会选择缴纳排污费,增加企业非生产的费用支出,并不会考虑绿色化转型,此时企业的“遵循成本”效应大于“绿色创新补偿”效应。然而随着正式环境规制强度的加大,企业开始选择优化资源配置,推动绿色化转型,增强自身核心竞争力,“绿色创新补偿”效应逐渐超过“遵循成本”效应,从而体现出对包容性绿色发展的推动作用。对模型2进一步分析可得,“U型”曲线的拐点为=2.678,而样本面临的环境规制的均值为0.779,小于“U型”曲线的拐点,说明现阶段正式环境规制对包容性绿色发展的影响还位于“U型”曲线的左侧下降阶段,即对包容性绿色发展存在一定程度的抑制作用。这可能是现阶段中国经济正处于从高速增长向高质量发展转变的阵痛期,在正式环境管制下,企业“遵循成本”效应大于“绿色创新补偿”效应,企业前期的绿色创新还处于起步积累阶段,绿色转型带来的收益并不能补偿企业的研发 投入。

表6 基准回归结果:正式环境规制、能源贫困与包容性绿色发展

注:***表示在1%的水平上显著,**表示在5%的水平上显著,*表示在10%的水平上显著

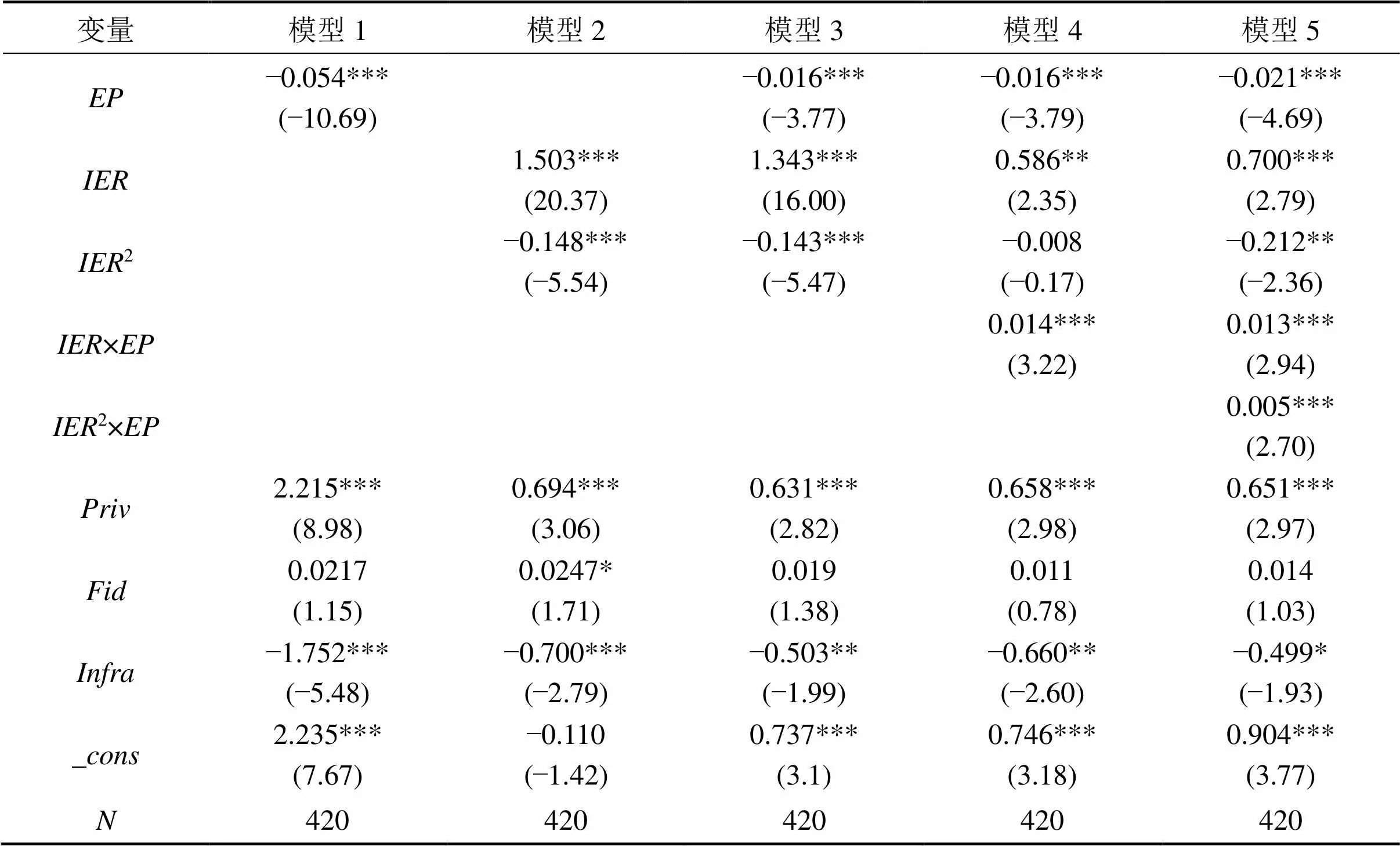

表7中模型2的结果显示,非正式环境规制对包容性绿色发展的回归系数为2=1.503 (<0.01),而非正式环境规制平方项对包容性绿色发展的回归系数为3=−0.148(<0.01),二次项的系数显著为负,表明非正式环境规制与包容性绿色发展之间具有“倒U型”关系。这是因为在非正式环境规制的初期,规制强度较弱,公众环保意识的逐步觉醒对环境治理具有积极的贡献。向政府投诉、媒体曝光等对企业有着一定的舆论压力,推动了企业的节能减排与绿色转型。然而,公众往往仅局限于自身某个具体方面的诉求,缺乏全局性的利益考虑。当非正式环境规制进一步加大时,会对企业造成极大的舆论压力,损害污染企业的社会信誉与形象,这将不利于企业绿色转型发展,也制约了包容性绿色发展。因此,随着非正式环境规制的增大,对包容性绿色发展的影响表现为低规制强度的促进作用与高规制强度下的抑制作用,导致包容性绿色发展先上升后下降,呈现“倒U型”关系。对模型2进一步分析可得,“倒U型”曲线的拐点为=5.077,而样本面临的环境规制的平均水平小于曲线的拐点,说明现阶段中国非正式环境规制强度对包容性绿色发展的影响位于“倒U型”曲线的上升阶段。显然,现阶段公众的环保意识与环境监督作用尚处于萌芽阶段,适度的非正式环境规制将推进我国包容性绿色发展。

表7 基准回归结果:非正式环境规制、能源贫困与包容性绿色发展

注:***表示在1%的水平上显著,**表示在5%的水平上显著,*表示在10%的水平上显著

(三) 双重环境规制和能源贫困对包容性绿色发展作用的检验

表6中模型5的结果显示,正式环境规制与能源贫困交互项的回归系数4=0.020(<0.1),而正式环境规制平方项与能源贫困交互项的回归系数5=−0.007(<0.1),这表明正式环境规制存在非线性关系的调节作用,拐点前呈现正向调节作用,拐点后呈现负向调节作用。进一步分析发现,交互项样本均值落在拐点左侧,表明现阶段正式环境规制在能源贫困对包容性绿色发展影响中的调节作用是正向的,正向调节主效应的负向关系,即减弱了能源贫困对包容性绿色发展的抑制作用。换言之,加大正式环境规制强度有助于降低能源贫困水平,从而促进包容性绿色发展。

表7中模型5的结果显示,非正式环境规制与能源贫困交互项的系数4=0.013(<0.1),而非正式环境规制平方项与能源贫困交互项的系数5=0.005(<0.05),这表明非正式环境规制在能源贫困对包容性绿色发展的影响中同样也起到了正向的调节作用,减弱了能源贫困对包容性绿色发展的抑制作用,对包容性绿色发展的作用是积极的。

(四) 稳健性检验

将核心解释变量能源贫困()分解成用能水平()、用能结构()与用能能力(),在个体固定效应模型的基础上,引入时间固定效应,并以用能水平()、用能结构()与用能能力()三者分别作为被解释变量对模型进行重新估计。与能源贫困指标相同,用能水平、用能能力和用能结构也为负向指标,分值越高表明其贫困水平越高。

检验结果如表8所示,用能水平和用能结构对包容性绿色发展的回归系数为负,表明二者对包容性绿色发展具有显著的促进作用,这与上文结论保持一致。值得注意的是用能能力回归系数为正,可能是使用现代清洁能源的成本高于传统煤炭的成本,会增大居民燃料支出在可支配收入的比例,对包容性绿色发展存在抑制作用。从正式环境规制角度来看,模型1、模型2和模型3的正式环境规制系数都为负,而平方项系数为正,证实了正式环境规制与包容性绿色发展之间存在“U型”关系;从非正式环境规制角度来看,模型4、模型5和模型6的非正式环境规制系数都为正,而平方项系数为负,也进一步验证了非正式环境规制与包容性绿色发展之间存在“倒U型”关系。

五、进一步分析:双重环境规制调节下能源贫困对包容性绿色发展的非线性影响分析

从本文的第四部分来看,能源贫困对包容性绿色发展的回归系数为负,即能源减贫有助于推动包容性绿色发展。而正式环境规制与包容性绿色发展存在“U型”关系,非正式环境管制与包容性绿色发展存在“倒U型”关系。正式环境规制与非正式环境管制对能源贫困与包容性绿色发展的调节作用也存在非线性影响。那么,在不同的正式环境规制与非正式环境规制强度作用下,能源贫困对包容性绿色发展的影响是如何变化的呢?

为此,本文采用Hansen提出的面板门槛回归模型,以正式环境规制与非正式环境规制作为门槛变量,分别检验环境规制调节下能源贫困对包容性绿色发展的影响效应。同时参考江心英等[33]的做法,将正式环境规制与非正式环境规制的交叉项作为门槛变量,建立以下三个模型,进一步分析在双重环境规制作用下的能源贫困与包容性绿色发展的非线性关系。

GIG=0+1EP×(ER≤1)+2EP×(1<ER≤2)+

GIG=0+1EP×(ER≤1)+2EP×(1<IER≤2)+

表8 稳健性检验结果

注:***表示在1%的水平上显著,**表示在5%的水平上显著,*表示在10%的水平上显著

GIG=0+1EP×(CossER≤1)+

2EP×(1<CossER≤2)+

其中,代表地区,代表年份;GIG表示包容性绿色发展,EP表示能源贫困,ER、IER、CossER,分别表示正式环境规制、非正式环境规制与双重环境规制;Ctrls代表控制变量,、分别反映个体固定效应和时间固定效应,为随机扰动项。

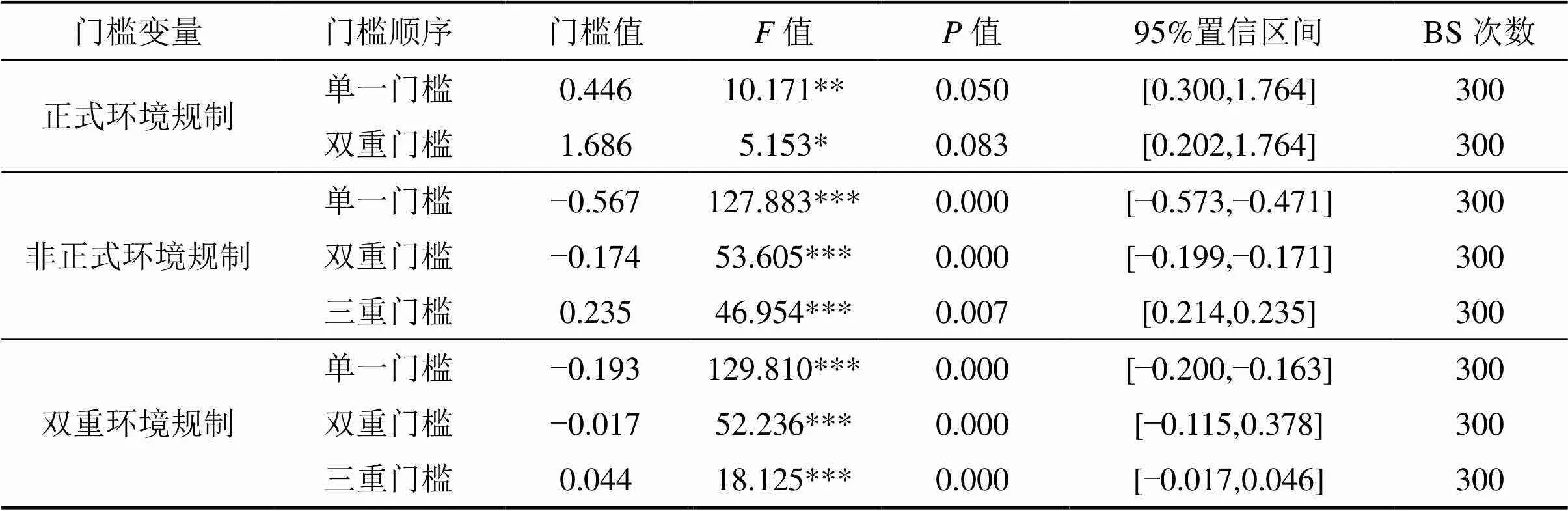

表9为双重环境规制的门槛检验结果。可以看出,正式环境规制、非正式环境规制和双重环境规制都存在显著的门槛效应。其中,以正式环境规制作为门槛变量时,单一门槛的值通过了5%的显著性检验,双重门槛的值通过了10%的显著性检验,即随着正式环境规制强度的变化,能源贫困对包容性绿色发展具有双重门槛效应。以非正式环境作为门槛变量时,单一门槛、双重门槛和三重门槛的值均通过了1%的显著性检验,表明随着非正式环境规制强度的变化,能源贫困对包容性绿色发展具有三重门槛效应;最后以双重环境规制作为门槛变量时,单一门槛、双重门槛和三重门槛的值均通过了1%的显著性检验,说明随着双重环境规制强度的变化,能源贫困对包容性绿色发展具有三重门槛效应。

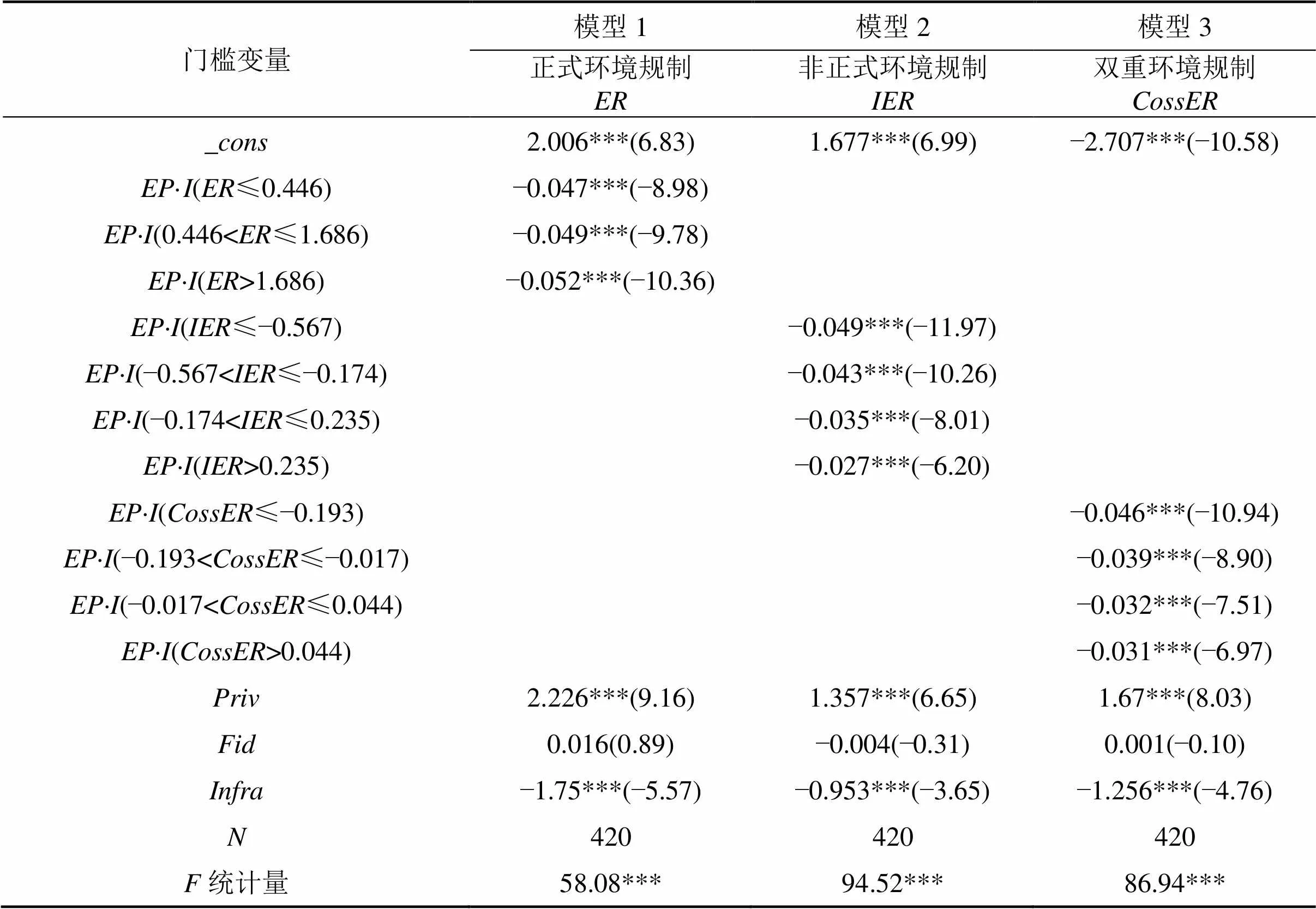

表10为环境规制下能源贫困对包容性绿色发展的门槛回归结果。在不同环境规制强度下,能源贫困对包容性绿色增长存在显著的差异。

当正式环境规制强度低于0.446时,能源贫困对包容性绿色发展的回归系数为−0.047;当正式环境规制强度介于0.446与1.686之间时,能源贫困对包容性绿色发展的回归系数为−0.049;当正式环境规制强度大于1.686时,能源贫困对包容性绿色发展的回归系数为−0.052。表明在不同正式环境规制强度下,能源贫困对包容性绿色发展有显著的抑制作用,且随着正式环境规制强度的上升,能源贫困对包容性绿色发展的负向作用逐渐加强,这说明能源减贫对包容性绿色发展的促进作用逐渐加强。这可能因为在低强度的环境规制下,企业和居民因用能习惯的惰性不去优化用能方式而选择承受规制带来的用能成本。但随着环境规制强度的加大,企业和居民会积极改善能源消费结构,提升用能效率。因此,正式环境规制强度愈大,能源减贫对包容性绿色发展的推动作用就愈显著。

表9 双重环境规制门槛检验结果

注:***表示在1%的水平上显著,**表示在5%的水平上显著,*表示在10%的水平上显著

表10 双重环境规制门槛回归结果

注:***表示在1%的水平上显著,**表示在5%的水平上显著,*表示在10%的水平上显著

当非正式环境规制强度低于−0.567时,能源贫困对包容性绿色发展的回归系数为−0.049;当非正式环境规制强度介于−0.567与−0.174之间时,能源贫困对包容性绿色发展的回归系数为−0.043;当非正式环境规制强度介于−0.174与0.235之间时,能源贫困对包容性绿色发展的回归系数为−0.035;当非正式环境规制强度大于0.235时,能源贫困对包容性绿色发展的回归系数为−0.027。说明考虑非正式环境规制,能源贫困对包容性绿色发展始终有负向的影响效应,但是随着非正式环境规制强度的增大,抑制作用会减弱,这就表明能源减贫对包容性绿色发展的促进作用同样会减弱。非正式环境规制是公众环保意识的集中体现,其强度随着居民收入水平、教育水平的提高而增大。值得注意的是,非正式环境规制的增大也侧面体现了公众能源消费水平的提升与日常能耗的上升,能耗的提升一定程度上反而不利于用能结构与资源环境的改善。

当双重环境规制强度低于−0.193时,能源贫困对包容性绿色发展的回归系数为−0.046;当双重环境规制强度介于−0.193与−0.017之间时,能源贫困对包容性绿色发展的回归系数为−0.039;当双重环境规制强度介于−0.017与0.044之间时,能源贫困对包容性绿色发展的回归系数为−0.032;当双重环境规制强度大于0.044时,能源贫困对包容性绿色发展的回归系数为−0.031。以上表明,随着双重环境规制强度的上升,当企业面临来自政府严格的正式环境规制与公众严苛的非正式环境规制时,双重环境规制对能源减贫推动包容性绿色发展的作用是负向的。

六、结论与启示

本文将双重环境规制、能源贫困与包容性绿色发展纳入同一研究框架,构建面板数据模型,对双重环境规制、能源贫困和包容性绿色发展的关系进行了研究。研究结论如下;

一是能源贫困对包容性绿色发展的回归系数始终为负,表明能源减贫对推动包容性绿色发展有着显著的正向作用,降低能源贫困水平举措始终是促进经济发展,改善民生福利,降低生态环境风险,促进我国包容性绿色发展的重要推动力。

二是正式环境规制与包容性绿色发展之间存在“U型”关系,现阶段其未能促进包容性绿色发展。考虑到正式环境规制在减弱了能源贫困对包容性绿色发展的抑制作用,且随着规制强度的增大,能源减贫对包容性绿色发展促进作用越强,因此,政府应继续加大规制强度,完善环境规制政策,推动包容性绿色发展越过“U型”曲线拐点。

三是非正式环境规制与包容性绿色发展之间存在“倒U型”关系,现阶段其能够促进包容性绿色发展,且非正式环境规制减弱了能源贫困对包容性绿色发展的抑制作用。同时,考虑到随着非正式环境规制的增大,会减弱能源减贫对包容性绿色发展的促进作用。因此政府需合理引导公众,将非正式规制强度控制在合理的限度,包容性绿色发展才会维持在“倒U型”曲线左侧的上升趋势。

上述分析结果对于制定和优化中国环境规制政策,实现能源减贫以及促进包容性绿色发展具有以下启示:

第一,加快新能源产业发展,降低能源贫困水平,充分发挥能源减贫对包容性绿色发展的助推作用。分析表明,能源减贫对包容性绿色发展具有显著正向效应,为此,一是深化创新驱动,诱导清洁技术创新。科技的研发与创新将催生新一代的能源革命,通过淘汰落后产能、催生培育新一代能源企业带动环境质量的提升,推动环境、能源与科技创新的深度融合。二是加快能源基础设施建设,保障能源供应能力。根据不同地区能源发展特点,遵循“市场主导,快慢互济”的导向,合理布局电力、水、天然气等的传输管道与设施,保障居民日常与企业生产用能需求。三是优化能源管理流程,提升用能效率。完善能源信息的收集、整理和管理,建立客观能源消耗评价体系与能源管理系统,减少能源管理的成本,提升用能能力。

第二,调整正式环境规制政策,加大环境规制强度,使环境规制成为改善能源贫困、推动包容性绿色发展的重要动力。基于本文分析,考虑到正式环境规制在能源贫困对包容性绿色发展影响中的正向调节作用,为此,一是要完善环境保护政策,适度提升规制强度。加大对高污染、高能耗和高排放企业的处罚力度,推动包容性绿色发展越过“U型”曲线拐点,实现正式环境规制的正向调节作用。二是差异化环境制度,因地制宜地制定环境政策。根据东、中、西部地区的实际发展状况与经济水平,差异化环境规制策略,结合地区能源贫困水平,构建合理有效的环境政策体系。三是优化环境规制组合,多样化环境治理手段。命令型环境规制与激励型环境规制相结合,在高标准征收排污税的同时,通过发放生态补偿、进行环境补贴等方式激励企业生态技术创新,改善用能结构,促进绿色转型升级。

第三,引导公众理性保护环境,完善环境监督治理体系,使公众监督力量成为环境与经济协调的保障。分析发现,现阶段非正式环境规制政策对包容性绿色发展有着显著的促进作用,然而非正式环境规制政策对能源减贫推动包容性绿色发展的作用是负向的。为此,一是构建有效的信息披露平台,提高公众知情权、参与权,准确把握我国能源贫困水平与环境治理的现状。二是政府部门引导公众树立适度的环保意识,疏通群众监督渠道,健全政府、企业、公众治理环境的合作机制。三是深入基层社区,普及环保法律知识,使公众认识到企业治理环境与产业能源变革的渐进性以及用能结构优化效用回馈的滞后性,将公众过多的环境诉求转化成政府与企业包容性绿色发展的动力。

[1] BOYMA J, BERKHOUT E. Inclusive green growth[M]. Netherlands: PBL Netherlands Environmental Asesment Agency, 2015: 8−11.

[2] 吴武林, 周小亮. 中国包容性绿色增长绩效评价体系的构建及应用[J]. 中国管理科学, 2019(9): 183−194. WU Wulin, ZHOU Xiaoliang. Construction and application of China's inclusive green growth performance evaluation system[J]. Chinese Journal of Management Science, 2019(9): 183−194.

[3] ALI I, SON H H. Measuring inclusive growth[J]. Asian Development Review, 2007, 24(1): 11−31.

[4] 周小亮, 吴武林. 中国包容性绿色增长的测度及分析[J]. 数量经济技术经济研究, 2018, 35(8): 3−20. ZHOU Xiaoliang, WU Wulin. Measurement and analysis of China's inclusive green growth[J]. Journal of Quantitative and Technical Economics, 2018, 35(8): 3−20.

[5] 马强文, 任保平. 包容性增长测度及影响因素分析 ——基于经济可持续的视角[J]. 中国人口·资源与环境, 2012(7): 101−108. MA Qiangwen, REN Baoping. Measurement and influencing factors of inclusive growth—Based on the perspective of economic sustainability[J]. Chinese Journal of Population, Resources and Environment, 2012(7): 101−108.

[6] ANAND R, MISHRA M S, PEIRIS S J. Inclusive growth: Measurement and determinants[M]. Washington: International Monetary Fund, 2013.

[7] AOYAGI C, GANELLI G. Asia's quest for inclusive growth revisited[J]. Journal of Asian Economics, 2015(40): 29−46.

[8] HLIIS J. Fuel Poverty: The problem and its measurement[J]. Lse Research Online Documents on Economics, 2011(10): 34−45.

[9] BOARDMAN B. Fixing fuel poverty: Challenges and solutions[M]. Abingdon: Routledge, 2013.

[10] BOUZAROVSK S, PETROVA S. A global perspective on domestic energy deprivation: Overcoming the energy poverty-fuel poverty binary[J]. Energy Research & Social Science, 2015(10): 31−40.

[11] MIRZA B, SZIRMAI A. Towards a new measurement of energy poverty: A cross-community analysis of rural Pakistan[R]. UNU-MERIT Working Paper Series, 2010(24).

[12] NUSSBAUMER P, BAZILIAN M, MODI V. Measuring energy poverty: Focusing on what matters[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2012(16): 231−243.

[13] WANG K, WANG Y X, LI K, WEI Y M. Energy poverty in China: An index based comprehensive evaluation[J]. Renewable & Sustainable Energy Reviews, 2015(47): 308−323.

[14] 李慷, 王科, 王亚璇. 中国区域能源贫困综合评价[J]. 北京理工大学学报(社会科学版), 2014, 16(2): 1−12. LI Kang, WANG Ke, WANG Yaxuan. Comprehensive evaluation of regional energy poverty in China[J]. Journal of Beijing Institute of Technology (Social Science Edition), 2014, 16(2): 1−12.

[15] 赵雪雁, 陈欢欢, 马艳艳, 等. 2000—2015年中国农村能源贫困的时空变化与影响因素[J]. 地理研究, 2018, 37(6): 1115−1126. ZHAO Xueyan, CHEN Huanhuan, MA Yanyan, et al. Temporal and spatial changes and influencing factors of rural energy poverty in China from 2000 to 2015[J]. Geographical Research, 2018, 37(6): 1115−1126.

[16] 李世祥, 李丽娟. 中国农村能源贫困区域差异及其影响因素分析[J]. 农林经济管理学报, 2020, 19(2): 210−217. LI Shixiang, LI Lijuan. Regional differences and influencing factors of rural energy poverty in China [J]. Journal of Agricultural and Forestry Economics and Management, 2020, 19(2): 210−217.

[17] JORGENSON D W, WOLCOXEN P J. Environmental regulation and US economic growth[J]. The Rand Journal of Economics, 1990, 21(2): 314−340.

[18] TELLE K, LARSSON J. Do environmental regulations hamper productivity growth? How accounting for improvements of plants' environmental performance can change the conclusion[J]. Ecological Economics, 2007, 61(2−3): 438−445.

[19] 李强, 聂锐. 环境规制与中国大中型企业工业生产率[J]. 中国地质大学学报(社会科学版), 2010(4): 55−59. LI Qiang, NIE Rui. Environmental regulation and industrial productivity of Chinese large and medium-sized enterprises[J]. Journal of China University of Geosciences(Social Sciences Edition), 2010(4): 55−59.

[20] 余东华, 胡亚. 环境规制趋紧阻碍中国制造业创新能力提升吗: 基于“波特假说”的再检验[J]. 产业经济研究, 2016(2): 11−20. YU Donghua, HU Ya. Does tighter environmental regulation inhibit the enhancement of China's manufacturing innovation capability: A re-test based on porter hypothesis[J]. Industrial Economics Research, 2016(2): 11−20.

[21] 江心英, 赵爽. 双重环境规制视角下FDI是否抑制了碳排放——基于动态系统GMM估计和门槛模型的实证研究[J].国际贸易问题, 2019(3): 115−130. JIANG Xinying, ZHAO Shuang. Does FDI curb carbon emissions from the perspective of dual environmental regulation: An empirical study based on dynamic system GMM estimation and threshold model[J]. International Trade Issues, 2019(3): 115−130.

[22] 陶长琪, 丁煜. 双重环境规制促进还是抑制技能溢价?[J]. 研究与发展管理, 2019, 31(5): 114−124. TAO Changqi, DING Yu. Dual environmental regulation promotes or restraints skill premium? [J]. Research and Development Management, 2019, 31(5): 114−124.

[23] 余东华, 崔岩. 双重环境规制、技术创新与制造业转型升级[J]. 财贸研究, 2019, 30(7): 15−24. YU Donghua, CUI Yan. Dual environmental regulation, technological innovation and manufacturing transformation and upgrading[J]. Finance and Trade Research, 2019, 30(7): 15−24.

[24] 刘明广. 双重环境规制、政府科技资助与企业绿色创新[J]. 统计与管理, 2019(6): 13-17.

Liu Mingguang. Dual environmental regulation, government science and technology funding and enterprise green innovation [J]. Statistics and Management, 2019(6): 13-17.

[25] 苏昕, 周升师. 双重环境规制、政府补助对企业创新产出的影响及调节[J]. 中国人口·资源与环境, 2019, 29(3): 31−39. SU Xin, ZHOU Shengshi. The impact and moderation of dual environmental regulations and government subsidies on firm innovation output[J]. Chinese Journal of Population, Resources and Environment, 2019, 29(3): 31−39.

[26] 丁士军, 陈传波. 贫困农户的能源使用及其对缓解贫困的影响[J]. 中国农村经济, 2002(12): 27−32. DING Shijun, CHEN Chuanbo. Energy use of poor farmers and its impact on poverty alleviation[J]. Chinese Rural Economy, 2002(12): 27−32.

[27] MASERA O R. From linear fuel switching to multiple cooking strategies:a critique and alternative to the energy ladder model[J]. World Development, 2000, 28(12): 2083−2103.

[28] BONATZ N, GUO R, WU W, et al. A comparative study of the interlinkages betwen low carbon development and energy poverty in China and Germany by developing an energy poverty index [J]. Energy and Buildings, 2018(183): 817−831.

[29] 杜威剑, 李梦洁. 环境规制对企业产品创新的非线性影响[J]. 科学学研究, 2016,34 (3): 462−470. DU Weijian, LI Mengjie. The nonlinear impact of environmental regulation on enterprise product innovation[J]. Studies in Science of Science, 2016, 34(3): 462−470.

[30] 温忠麟, 刘红云, 侯杰泰. 调节效应和中介效应分析[M]. 北京: 教育科学出版社, 2012. WEN Zhonglin, LIU Hongyun, HOU Jietai. Moderating effect and mediating effect analysis[M]. Beijing: Education Science Press, 2012.

[31] 徐盈之, 邹芳. 中国包容性增长水平的综合评价与空间效应研究[J]. 江苏社会科学, 2015(3): 24−31. XU Yingzhi, ZOU Fang. Comprehensive evaluation and spatial effect of China's inclusive growth level[J]. Jiangsu Social Sciences, 2015(3): 24−31.

[32] IEA(International Energy Agency). Focus on energy poverty[R]. World Energy Outlook 2007, Paris: IEA, 2007.

[33] 沈能, 刘凤朝. 空间溢出、门槛特征与能源效率的经济增长效应[J]. 中国人口·资源与环境, 2012, 22(5): 153−157. SHEN Neng, LIU Fengchao. Spatial spillover, threshold characteristics and economic growth effects of energy efficiency[J]. China Population, Resources and Environment, 2012, 22(5): 153−157.

[34] PARGAL S, WHEELER D. Informal regulation of industrial pollution in developing countries: Evidence from Indonesia[J]. Journal of Political Economy, 1996, 104(6): 1314−1327.

Dual environmental regulation, energy poverty and inclusive green development

XU Yingzhi, WEI Rui

(School of Economics and Management, Southeast University, Nanjing 211189, China)

On the basis of in-depth discussion on the effect mechanism of the dual environmental regulation and energy poverty on inclusive green development, this paper, by taking 30 provinces and cities in China from 2004 to 2017 as research objects, builds a panel model and investigates the relationship among dual environmental regulation, energy poverty and inclusive green development. The research findings show that, first, energy poverty has a significantly negative impact on inclusive green development; second, there is a “U” relationship between formal environmental regulation and inclusive green development, which fails to promote inclusive green development at the present; third, there is an inverted “U” relationship between informal environmental regulation and inclusive green development, which can promote inclusive green development at the present; and fourth, under different environmental regulation intensity, the impact of energy poverty on inclusive green development is changing. Therefore, it is of great significance to accelerate the development of new energy industry and energy infrastructure, improve formal environmental regulation policies, and maintain appropriate informal environmental regulation intensity in order to win the battle against energy poverty and promote China's inclusive green development.

Dual environmental regulation; energy poverty; inclusive green development

2020−08−27;

2021−03−05

国家社会科学基金重点项目“能源减贫实现我国包容性绿色发展的机理、路径与对策研究”(19AJY011);“长三角高质量一体化发展重大问题研究”专项课题“长三角高质量一体化发展背景下生态环境共保联治机制”(19CSJ010);江苏省第五期“333高层次人才培养工程”科研资助项目“长江经济带绿色发展路径与体系构建研究”(BRA2020038)

徐盈之,浙江杭州人,经济学博士,东南大学经济管理学院教授、博士生导师,主要研究方向:数量经济、环境经济,联系邮箱:xuyingzhi@hotmail.com;魏瑞,江苏南京人,东南大学经济管理学院硕士研究生,主要研究方向:环境经济

10.11817/j.issn. 1672-3104. 2021.02.011

F124.5

A

1672-3104(2021)02−0109−17

[编辑: 何彩章]