智慧城市建设对地区绿色全要素生产率影响研究

申洋,郭俊华,朱彦

智慧城市建设对地区绿色全要素生产率影响研究

申洋1,郭俊华1,朱彦2

(1. 西北大学经济管理学院,陕西西安,710127;2. 西北政法大学经济法学院,陕西西安,710122)

将智慧城市试点的设立视为一项准自然实验,使用2005—2018年地级市经济数据,利用双重差分方法实证分析了智慧城市建设对地区绿色全要素生产率的影响。研究发现:第一,智慧城市建设对地区绿色全要素生产率提高有显著的促进作用;第二,智慧城市建设对环境效率与能源效率均存在正向影响;第三,智慧城市建设提高绿色全要素生产率的效应在东部城市比在其他地区城市更强,在大城市比在小城市更强;第四,智慧城市建设可以通过提高地区科技创新能力、环境规制程度与产业结构服务化水平促进绿色全要素生产率提升。

智慧城市;绿色全要素生产率;双重差分法

一、引言

改革开放以来,我国城市发展取得了举世瞩目的成就,2019年我国城市数量达到672个,城镇化率达到了60.6%,比1949年增加了49.96个百分点,城市发展正不断为我国经济增长注入新动能[1]。然而城市的快速扩张也引发了交通拥堵、资源短缺、空气污染、废物处理不当等各种经济与社会问题,其中,资源环境问题因与人们生命健康与生活质量息息相关而备受关注[2],实现绿色发展以适应人们对美好生活的向往已成为城市管理者的当务之急。已有研究认为,以高投入、高消耗、高排放的重工业为主导的城市化是造成城市资源与环境问题不断恶化的重要原因[3],这种粗放的城市经济增长方式始终制约着我国经济高质量发展[4]。因此,传统的城市管理与运营模式在新时代下已经难以为继,城市迫切需要通过更具智慧的科技与制度去改善它的核心系统,从而最大限度地提高资源使用效率,降低污染物排放,提升绿色全要素生产率。全球化浪潮下,新兴技术、数字化、虚拟化与网络化催生的集体智慧成为了解决城市问题的新范式,智慧城市在这一背景下应运而生,其运用现代化监测、通讯、感测、控制等技术,成为实现城市管理和运行智能化、科学化的新观念和新方式,为解决城市资源环境问题、提高城市绿色全要素生产率提供了全新的思路。党的十九大报告提出未来我国要推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合,推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革,提高全要素生产率。可见,现代化信息技术将成为推动我国经济高质量发展的主要动力,而以信息技术为核心的智慧城市也将成为未来城市可持续发展的方向。

现有研究主要从全要素生产率[5]、产业结构升级[6]、科技创新[7]等角度分析了智慧城市建设对于城市发展的重要意义。部分学者重点关注了智慧城市建设对城市资源环境问题的影响,并主要从技术与非技术两个方面对智慧城市建设解决城市资源环境问题的理论机制进行了阐释。从技术层面看,有学者认为智慧城市建设可以通过提高城市科技水平而提升城市解决资源环境问题的能力。如Hilty等认为信息与通信技术(ICT)可以使经济体摆脱通过要素投入促进经济增长的单一发展模式,促进资源使用效率提升[8];Renata认为智慧城市建设可以通过降低二氧化碳排放、使用高效能源等方式提高城市绿色全要素生产率[9];Liu等认为智慧城市将资源开发、清洁生产和废物处理整合在一起,自然资源的使用从一条线或一条链变成网状结构,生产和生活的消耗与排放不会使自然生态系统负担过多,实现了节约自然资源并不断提高效率的目的[10]。从非技术层面看,有学者认为智慧城市建设完善了城市制度体系与运作模式,进而提升了城市绿色全要素生产率,如Khansari等认为智慧城市有助于政府制订可持续发展的行为和规划,使城市各类主体的社会行为转向更有效和可持续地利用城市资源,促进了城市水和土地利用系统、能源和运输系统等基础设施的建设完善,并鼓励使用可再生能源作为可持续发展的途径[11]。Ramaswami等认为智慧城市建设加强了多产业同地协作活动,有助于提高多部门协同效应,充分发挥先进的区域能源系统对能源使用与污染物排放的监管能力[12]。也有学者从多角度综合分析了智慧城市对环境的影响,如石大千等认为智慧城市建设融合了熊彼特创新理论的五个方面,这五个方面又内生地从技术效应、配置效应和结构效应降低城市环境污染[13];崔立志等认为人力资本与信息基础设施会影响智慧城市的减排效应[14]。

也有学者对智慧城市促进绿色全要素生产率的作用提出了质疑,如Albino等认为智慧城市建设带来的信息技术发展对城市资源环境的影响仍是不确定的[15];Tannaz等认为在经济与环境两个目标上,智慧城市建设越接近一个目标就会越远离另一个目标[16]。

尽管已有研究从不同角度分析了智慧城市建设对城市发展的意义,但仍存在两方面的不足:第一,多数关于智慧城市与城市经济效应的研究忽略了资源与环境损耗,没有将生产活动对城市环境造成的负面外部性影响考虑在内,混淆了“好的产出”与“坏的产出”,导致对社会福利变化的评估出现扭曲,政策建议出现偏 差[17-18]。新时代下城市发展政策更需要在经济与环境两极之间作权衡[19],如果智慧城市促进全要素生产率提升与经济增长是以牺牲环境为代价的,这种智慧城市建设模式显然是不可取的。第二,目前多数有关智慧城市与绿色全要素生产率的研究还处于定性分析阶段且结论存在一定争议,相关的实证研究不够充分。基于以上原因,本文认为有必要将资源与环境投入引入城市全要素生产率分析框架,进一步考察智慧城市这一现代化的城市运营模式能否提高地区绿色全要素生产率,促进城市高质量发展。

鉴于此,本文使用2005—2018年我国大陆地区地级市层面数据,运用双重差分法研究智慧城市建设能否促进地区绿色全要素生产率提升。本文的边际贡献在于:将资源与环境因素纳入经济效率分析框架,从科技创新、环境规制与产业结构服务化三个角度阐释了智慧城市建设提升绿色全要素生产率的理论机理,丰富了关于智慧城市与绿色全要素生产率的理论研究。同时,在考虑异质性与稳健性的情况下通过构建双重差分模型对理论进行了实证检验,为以智慧城市建设促进绿色全要素生产率提高提供了经验证据。

二、理论分析

(一) 政策背景

智慧城市是将用于数据采集、环境监测等功能的各种感应装置或人工智能设备嵌入交通、管网、河流等基础设施或自然环境中,对城市运行状况进行实时动态监测,通过大数据与云计算等数字技术对城市运行信息进行分析与整合,并向城市管理部门提供问题反馈与决策建议的一种城市运行方式。这是信息革命时代通过整合与统筹现代科学技术、数字信息资源与应用操作系统对城市运行方式与管理模式进行优化的一次探索和尝试[20]。智慧城市理念的诞生最早可以追溯到20世纪80年代的美国新城市主义运动提出的智慧增长概念[21],它是基于城市可持续发展理论所提出的术语,其诞生之初就与解决城市资源环境问题密切相关。2008年11月6日,时任IBM公司CEO的Sam Palmisano提出世界及其城市只有变得更加有智慧,才能更具可持续发展。这一观点使智慧城市的理念得到了极大的推广。其后,欧盟将“智慧欧洲”与可持续发展作为其十年增长战略“欧洲2020”主要目标之一,提出要通过科技创新应对气候变化与提高资源效率。我国多个城市于2009年开始自发制定智慧城市发展规划。2012年住房城乡建设部开始实施国家智慧城市试点,并发布了《国家智慧城市(区、镇)试点指标体系》,明确指出智慧城市建设是推动集约、智能、绿色、低碳的新型城镇化发展的重要途径。2014年八部委联合发布了《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》,提出建立水、大气、噪声、土壤和自然植被环境智能监测体系和污染物排放、能源消耗在线防控体系的要求。2016年智慧城市被正式写入《政府工作报告》,明确提出“打造智慧城市,改善人居环境”。2019年《中国—东盟智慧城市合作倡议领导人声明》中再次提出要通过智慧城市促进环境可持续发展、解决节能和环保面临的问题。可见,解决城市资源环境问题贯穿于智慧城市建设的全过程中,是智慧城市建设目标的重要一环,资源与环境是在分析智慧城市建设提升城市效率中不可忽略的关键因素。

(二) 理论机制

如果传统产业构成了城市的骨架,那么“智慧城市”建设就是通过信息技术、人工智能、大数据等现代化科学技术形成城市的大脑和神经系统,这个神经系统延伸到包括工业生产、能源供给、废物处理等城市经济生活的每个环节,调节着城市的绿色健康运行。智慧城市是城市发展到信息时代与数字时代所演变出来的新形态,是城市在创新推动下由低级形态向高级形态的跃迁[13]。智慧城市的高级性主要表现在智慧运行、智慧管理与智慧发展三个方面:智慧运行是通过科学技术升级改变城市运营组织框架,提高城市运行效率;智慧管理是通过现代监测手段与管理方式,提高政府监管效率;智慧发展是以产业结构升级为核心,转变传统的城市发展模式[22]。当智慧城市的上述三个特征作用在城市绿色发展上,便可以通过科技创新、环境规制与产业结构服务化有效提升城市绿色全要素生产率。

第一,智慧城市通过提高科技创新能力提升绿色全要素生产率。智慧城市是新一代信息技术与数字技术的载体,其主要任务是利用电子设备、信息系统等现代技术将现实世界数字化,经大数据等数字技术统一处理、分析,为城市管理者制定发展政策、发布灾害预警等提供参考。智慧城市是知识社会与数字社会的统一体,知识与创新能力这两种无形资产形成了维持智慧城市运转的核心动力,创新驱动也已成为世界各国智慧城市建设的主要路径[22]。由此可见,智慧城市需要以现代科学技术作为物质基础与城市架构,并依赖大量科技产品的投入,这会对城市的科研与创新部门产生极大的需求。因此,智慧城市可以重塑一系列与科技创新、技术转让及高技术产品营销直接相关的城市新功能,激发私人部门、政府部门、学校及科研部门等各种社会组织的自主创新积极性,极大地提高城市产、学、研的协同创新能力。与此同时,人力资本是知识与创新能力的承载者,高层次人才需要通过相对接近的物理空间距离形成集聚效应以捕捉更多的外溢效应[23],从而最大程度地发挥其创新性。智慧城市建设会产生对创新型人力资本的刚性需求,并形成支撑创新型人力资本集聚的制度环境与市场环境,加速创新型人力资本集聚,这些人力资本与劳动力所蕴含的创造力与生产能力能有效匹配智慧城市建设带来的对城市创新能力的高要求与城市技术组织架构的变革[24],成为推动智慧城市不断发展的动力。智慧城市为科技创新创造了适宜的土壤,而科技创新为提高城市绿色全要素生产率创造了条件。一方面,科技创新通过变革社会生产方式提高绿色全要素生产率。智慧城市带来的城市创新能力的提高,加快了城市工业部门生产设备与生产工艺的更新速率,使工业部门不断催生出低消耗、低排放、高附加值的生产技术,逐步替代传统的高消耗、高排放的生产模式,削减了城市在污染领域的不合理产出,也使得城市在面对各类污染源时能够提出更有针对性的治理措施,从而加快城市由粗放型生产方式向绿色集约型生产方式的转变。另一方面,科技创新通过优化要素使用结构提高绿色全要素生产率。科技创新使城市在面对投入—产出问题时可以提出更智慧的解决方案,进而优化城市要素投入结构,纠正区域资源错配,改善地区产能过剩状况,提高城市资源利用率,减少资源浪费与废物排放,最终实现地区绿色全要素生产率提高。与此同时,生产技术的提升,也极大推进了清洁能源的研发与应用,减少了对高污染化石燃料等传统能源的依赖,优化了能源消费结构,降低了城市单位能源消耗和污染排放水平。

第二,智慧城市通过提高环境规制水平提升绿色全要素生产率。智慧城市建设将从技术层面与制度层面提升地方政府环境规制水平。从技术层面看,智慧城市通过在城市重点地区与重点企业配置的传感系统、监视系统与数据采集系统实时记录城市环境数据与企业排放数据,并利用大数据平台对海量数据进行分析、模拟和预测,从而保证环境监管部门可以及时掌握企业的污染排放量与能源消耗量,并在第一时间对排放超标的企业制定整改与惩罚措施,也有助于监管部门对企业排污设备与治污技术升级提出具有针对性的指导意见,客观上提高了城市环境规制水平。从制度层面看,中国式财政分权与政治晋升模式下,以要素投入主导经济增长的传统城市运营模式导致长期以来各地市都在不同程度上忽略了资源使用效率与自然环境保护,地方政府治理污染的主动性仍然较低,环境监管仍不到位,环境治理乏力[25]。而中央政府对智慧城市试点城市的环境质量有着更高的要求,《国家智慧城市(区、镇)试点指标体系》明确提出智慧城市建设要完善城市环境、生态智慧化管理与服务的建设,这就促使地方政府提高对本地环境质量的管制水平。环境规制是经济活动外在的制度性约束,将对经济主体绿色全要素生产率产生重要影响。环境规制水平的提升意味着地方政府将加强对污染密集型项目的审查,采取更严格的惩罚措施处理污染企业的超标排污行为,迫使污染企业承担必要的社会成本,对辖区内企业产生“震慑效应”,使企业主动完善污染处理流程,降低污染排放。同时,根据“波特假说”,社会成本的私人化将倒逼企业不断进行技术创新,激励企业开发清洁技术和工艺、改变传统的生产方式以降低污染排放量、改善能源消费结构、提高资源投入效率,从而弥补环境规制造成的生产成本提升,进而促进绿色全要素生产率提高[26]。

第三,智慧城市建设可以通过产业结构服务化提高绿色全要素生产率。智慧城市建设为服务业提供了更广阔的发展空间,智慧城市需要知识创造与社会联系为技术创新提供支持,这必然会促进教育、信息技术、风险资本融资、专利服务和其他提供科技服务的行业发展。服务业发展可通过两条路径促进绿色全要素生产率提升,一方面,服务业本身就具有低资源投入、低污染物排放、高产出的特征,服务业产值比重增加,必然会提高城市绿色全要素生产率。资本密集型重工业长期以来一直是我国经济的主导力量,高投入、高排放、低效率的粗放式发展方式导致我国资源环境问题始终难以得到根治。智慧城市建设带来的服务业发展有助于减少对粗放式发展模式的路径依赖,促使城市对能源的刚性需求下降,降低城市能源消费增长率,降低单位产出的资源消耗水平与污染排放量。另一方面,服务业发展尤其是为制造业提供支撑的现代服务业发展会提高工业部门绿色全要素生产率,进而提高社会整体绿色全要素生产率。具体来看,现代服务业作为技术中介部门可以帮助工业部门引入更先进的绿色技术与清洁能源,加快绿色技术创新在企业间的共享与传播[27],引发企业生产条件与生产方式改善的连锁反应,提高城市绿色全要素生产率。同时,生产性服务业本身也可以作为专业的污染处理部门,为解决工业部门的污染排放提供技术、法律、资金等方面的支持,有助于解决城市环境污染问题。

三、研究设计

(一) 模型设定

住房城乡建设部分别于2013年1月、2013年8月与2015年4月公布了三批国家智慧城市试点,可以将智慧城市试点的设立当作一项“准自然实验”,通过双重差分法考察智慧城市建设能否促进城市绿色全要素生产率提升。考虑到单纯的双重差分模型可能存在自选择问题,即本身绿色全要素生产率较高的城市更有可能被选择为智慧城市,使用倾向得分匹配法(PSM)对样本处理组与控制组进行匹配后再进行双重差分(DID)可以缓解这一问题,因此,考虑到结果的稳健性,本文在DID方法的基础上进一步使用PSM-DID法进行实证分析,具体方法是采用1꞉1抽样放回最近距离的配对来构建控制组,使用logit法估计处理组与控制组的“倾向值”。

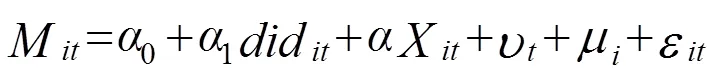

具体的模型形式如下:

其中,为被解释变量绿色全要素生产率;下标和分别表示城市和年份;0是常数项;为智慧城市政策虚拟变量,是本文的核心解释变量,其构建方法将在下文进行详细阐述;1是智慧城市建设对绿色全要素生产率的影响系数,是本文重点关注的估计系数;X是一系列控制变量;是控制变量的估计系数;是时间固定效应;是地区固定效应;是随机误差项。

(二) 变量说明

1. 被解释变量

本文认为绿色全要素生产率是在传统TFP的计算方法上纳入环境效率与能源效率,因此参考匡远凤的方法在随机前沿分析(SFA)框架下通过将工业生产的污染物排放与能源投入作为要素投入引入生产函数对绿色全要素生产率进行评价[28]。具体来看,产出变量为各市实际GDP对数,投入变量包括:(1)资本投入,使用资本存量的对数表示,资本存量使用永续盘存法计算得到;(2)劳动力投入,使用各市从业人员总量的对数表示;(3)环境污染物排放,使用工业二氧化硫排放量的对数表示;(4)能源投入,使用工业用电量的对数表示。此外,本文使用Frontier4.1软件计算绿色全要素生产率,生产函数选择柯布—道格拉斯生产函数形式。

2. 核心解释变量

将成为国家智慧城市试点的城市作为处理组,其他没有获得智慧城市试点的城市成为控制组,这样就得到了处理组的102个城市样本,其中,第一批34个,第二批43个,第三批25个。考虑到结果的稳健性,在将所有批次的智慧城市作为处理组的基础上,本文也分别将处理组设置为仅第一批智慧城市试点、仅第二批智慧城市试点以及仅第三批智慧城市试点,当处理组为仅第一批智慧城市试点时,剔除第二批与第三批智慧城市试点,当处理组为仅第二批与仅第三批智慧城市试点时也作类似的处理,这里不再赘述。设定虚拟变量treat表示城市所属的组别,如果城市属于处理组则取1,如果城市属于控制组则取0。用虚拟变量post表示智慧城市试点冲击期间,由于全部样本下不同城市获批智慧城市试点的时间不同,为避免智慧城市释放效应的偏估,我们根据智慧城市获批的时间设定post,获批当年及之后年份取1,否则取0。核心解释变量did=treat×post。

3. 控制变量

借鉴既有研究,本文主要选择以下控制变量:(1)人力资本(),使用高校在校生占总人口的比重表示;(2)基础设施(),使用实际人均邮政与电信业务收入的对数表示;(3)对外开放(),使用实际利用外资占GDP的比重表示,并使用当年平均汇率将实际利用外资额换算为人民币;(4)市场化程度(),使用私人与个体从业人数占总从业人数的比重表示;(5)政府干预强度(),使用财政支出占GDP的比重表示;(6)消费需求(),使用社会消费品零售总额占GDP的比重表示;(7)金融发展(),使用年末存贷款余额总量占GDP的比重表示。

本文使用2005—2018年230个地级市的面板数据进行实证检验,所有数据均来自《中国城市统计年鉴》以及各省统计年鉴。

四、结果分析

(一) 基准回归

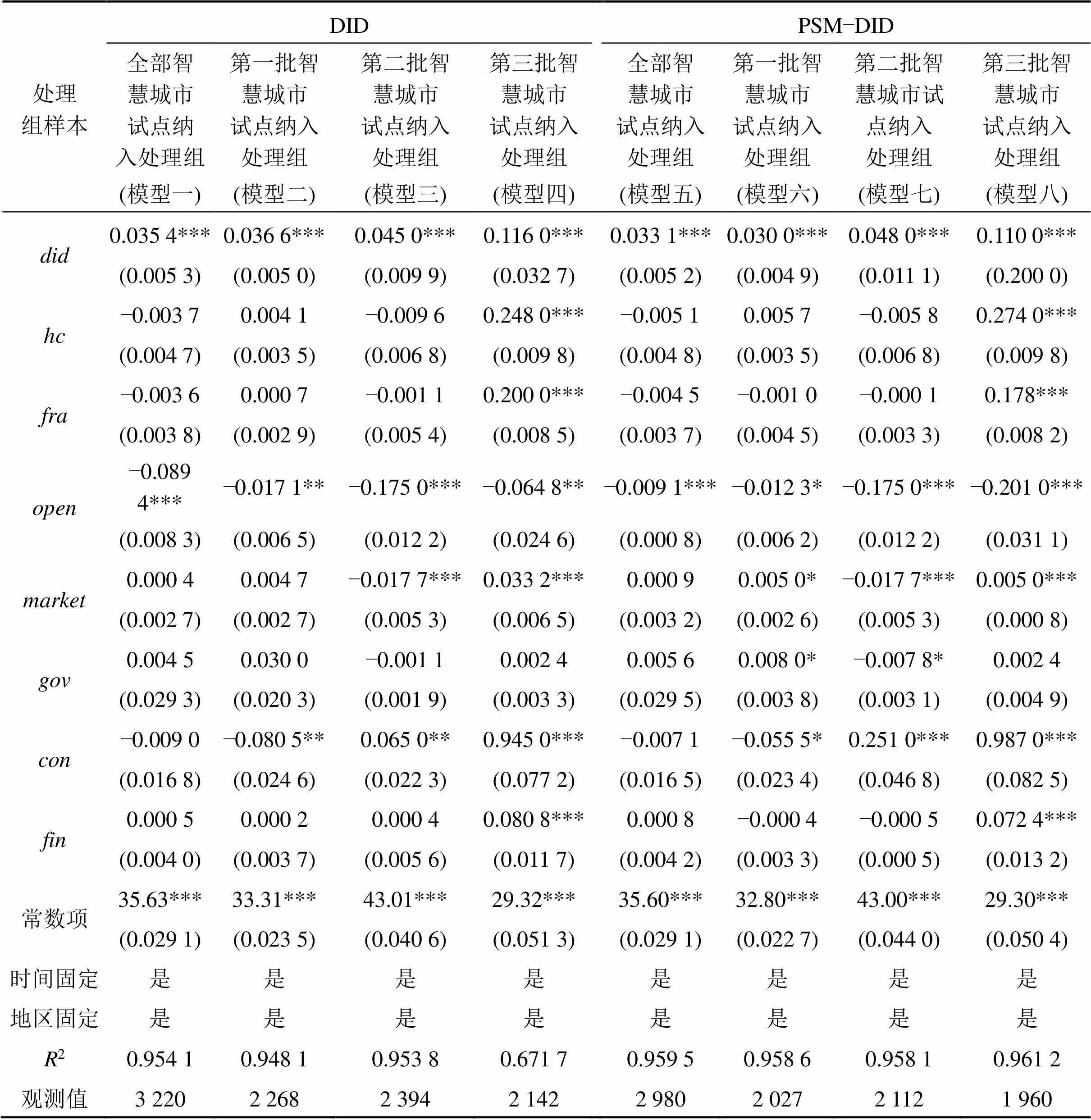

使用双向固定效应模型估计智慧城市建设对绿色全要素生产率的直接影响,结果见表1。表1中模型一至模型四是使用DID方法的回归结果,模型五至模型八是使用PSM-DID方法的回归结果。模型一和模型五是所有批次的智慧城市试点均纳入处理组的实证结果,模型二和模型六是仅第一批成立的智慧城市试点被纳入处理组的实证结果,模型三和模型七是仅第二批成立的智慧城市试点被纳入处理组的实证结果,模型四和模型八是仅第三批成立的智慧城市试点被纳入处理组的实证结果。结果显示无论使用何种方法和采用何种处理组,核心解释变量的系数均为正,并在1%水平下显著,且相同处理组在不同方法下核心解释变量的变动幅度较小,表明在实施智慧城市建设试点之后,处理组城市的绿色全要素生产率相对于控制组城市出现了显著的上升,因此,我国智慧城市建设对城市绿色全要素生产率的提高产生了积极作用。模型五的系数为0.0331,说明智慧城市建设可以使城市GTFP平均提高0.033 1个百分点。这种积极作用一方面来自于信息技术为污染排放提供了更好的监测与管理手段,另一方面表现在智慧城市建设改变了城市落后的生产方式,促进了城市的有效运行。

表1 基准回归结果

注:***、**、*分别表示1%、5%、10%的显著性,( )内的数据为标准误。下同

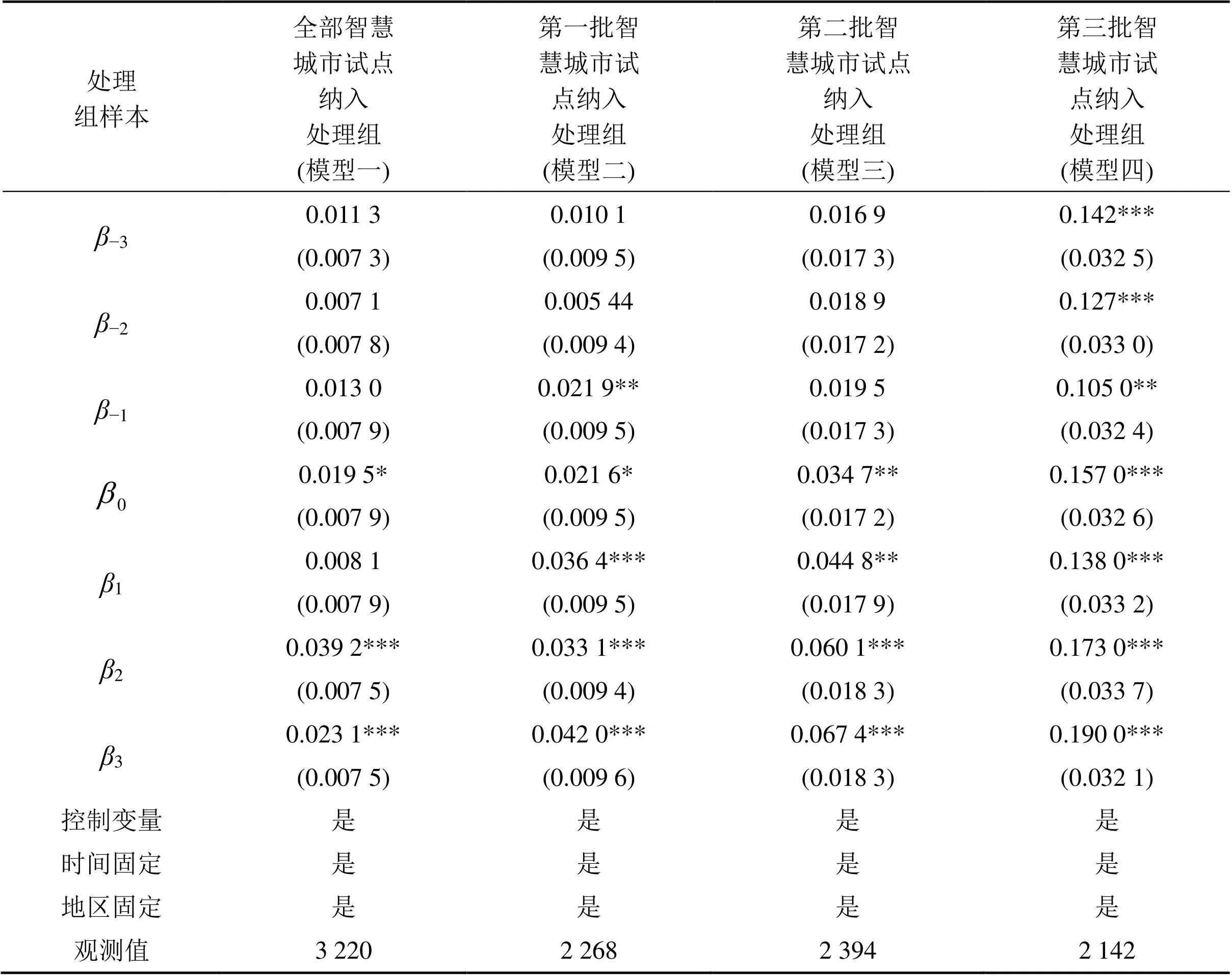

采用双重差分法评估智慧城市建设影响绿色全要素生产率的一个重要前提是如果不存在智慧城市试点这项政策冲击,处理组和控制组之间的绿色全要素生产率变化趋势是必须一致的,不能随时间产生系统性差异。因此,本文使用事件研究法进一步考察平行趋势假设是否成立。如果平行趋势假设成立,那么绿色全要素生产率的变化将会出现在智慧城市试点设立之后,而在设立之前,智慧城市与非智慧城市的绿色全要素生产率变动趋势应该不存在显著差异。在基准回归模型的基础上构建如下回归模型:

表2报告了不同处理组情况下平行趋势假设检验的结果。模型一与模型三的结果显示−1~−3的系数并不显著异于0,模型二−2~−3的系数并不显著异于0,但模型四−1~−3的系数均显著不为0,说明除了处理组仅包括第三批设立的智慧城市的模型外,其他模型的平行趋势假设整体上是成立的。另外,模型一至模型三除了0显著为正外,1~3的系数也基本上显著为正,说明智慧城市对绿色全要素生产率存在长期的正向影响。

表2 平行趋势检验

注:***、**、*分别表示1%、5%、10%的显著性,( )内的数据为标准误。下同

针对PSM-DID模型,本文检测了倾向得分匹配前后各协变量的统计量,发现各模型中的协变量统计量均由在1%水平下显著变为不显著,也就是说处理组与控制组协变量的均值在匹配后不再具有显著性差异,PSM-DID方法有效。本文也检测了协变量的偏差,见图1。可以看到匹配后协变量偏差均在0附近,再次说明PSM-DID方法是有效的。

(二) 异质性检验

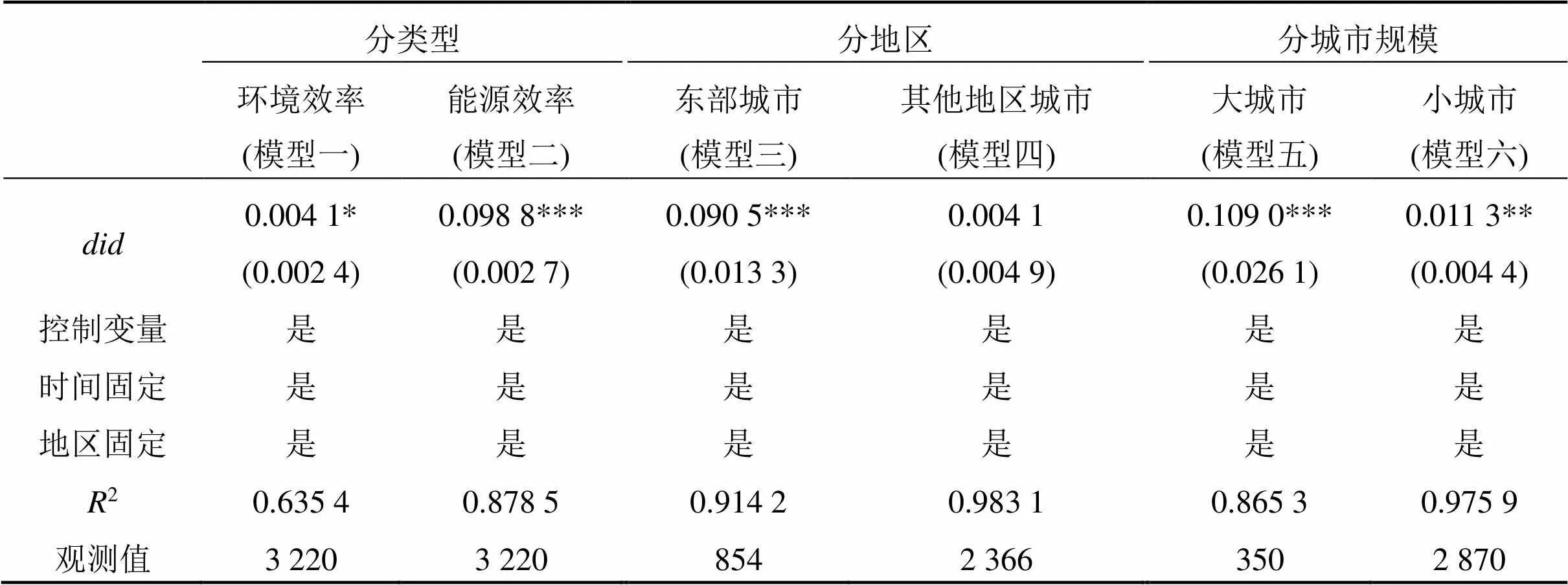

1. 基于绿色全要素生产率类型的异质性检验

本文认为绿色全要素生产率提高指在一定的产出下污染物排放减少与能源要素投入减少,因此绿色全要素生产率应包括环境效率与能源效率两个方面。基准回归中的绿色全要素生产率为同时引入能源投入与污染排放的综合效率,下面将在上文绿色全要素生产率计算方法基础上分别单独引入污染排放与能源投入得到环境效率与能源效率,进一步考察智慧城市对环境效率与能源效率的影响差异。

图1 协变量偏差

表3中模型一与模型二报告了智慧城市建设对环境效率与能源效率影响的回归结果。可以看到对环境效率与能源效率的系数均显著为正,说明智慧城市建设对环境效率与能源效率均存在积极作用。回归结果还显示,对环境效率的系数从数值与显著性上均明显小于对能源效率的系数,说明智慧城市建设对环境效率的促进作用小于对能源效率的促进作用。可能的原因是智慧城市建设对当地的产业结构影响较大,但对技术结构影响较小,城市成为智慧城市试点后会加快产业结构由工业化向服务化的转型,这会导致城市能源投入量降低但城市产值增加,能源效率提高。而由于我国科技创新能力还比较弱,对于大多数中小城市而言,污染排放较少的高新技术产业难以形成对传统重工业的替代力量,传统重工业也很难从技术创新中实现升级,高排放的重工业仍然是很多城市的经济支柱,重工业粗放式生产情况依然存在,智慧城市的设立对改善城市技术结构的作用在短期内效果较弱,因此对城市环境效率的影响较小。

2. 基于城市区位的异质性检验

由于区位因素以及改革开放初期的非均衡发展政策,我国东部地区经济基础雄厚,而其他地区经济发展相对滞后,并可能由此造成东部城市与其他地区城市智慧城市建设对绿色全要素生产率的影响存在差异。本文将全部城市样本分为东部城市与其他地区城市,并使用基准模型分别进行回归,以考察智慧城市建设影响绿色全要素生产率的区域异质性,这里将东北三省的城市划分到其他地区城市之中,结果见表3。

表3中模型三与模型四报告了城市区位的异质性检验结果,可以看到东部城市的系数值在1%水平下显著为正,而其他地区城市的系数尽管为正,但不显著,且数值明显低于东部城市,这说明东部地区的智慧城市建设更能促进当地绿色全要素生产率提高。可能的原因在于东部地区人力资本集中,各种基础设施相对完善,产业体系完整,科技水平较高,能够立即响应智慧城市建设的各项政策,更快地实现产业结构升级与技术转型,提高绿色全要素生产率,且各城市间、各产业间存在良好的互动与辐射效应,进一步加快了智慧城市建设目标的实现。而其他地区城市软硬件基础设施建设仍存在短板,产业结构不均衡,为实现智慧城市建设需要大量的前期准备,另外人力资本与物质资本的短缺使产业升级与技术结构转型不顺畅,削弱了智慧城市建设对绿色全要素生产率的促进作用。

表3 异质性检验结果

3. 基于城市规模的异质性检验

除了城市区位,城市规模也可以影响智慧城市建设对绿色全要素生产率的作用效果。另外,规模较大的城市更有可能获得智慧城市建设试点的资格,将大城市样本与小城市样本整体回归可能存在一定的自选择问题,导致样本违反共同趋势假设,因此有必要剔除“大城市”对回归结果的影响。鉴于此,本文将所有城市样本分为“大城市”样本与“小城市”样本,并使用基准模型对两类样本分别回归。参考刘瑞明的方法对全部城市进行分类[29],“大城市”包括省会城市、副省级城市以及一些“较大的市”,其他城市则归为“小城市”。

表3中模型五与模型六报告了城市规模异质性回归结果,模型五的系数显著为正,说明“大城市”中智慧城市建设可以促进绿色全要素生产率提升,去除“大城市”的自选择效应后,模型六的系数仍显著为正,说明“小城市”中智慧城市建设也可以促进绿色全要素生产率提升,同时也在一定程度上验证了基准回归的结果是稳健的。另外,模型五的系数大于模型六的系数,再次表明经济基础较好的城市其智慧城市建设对绿色全要素生产率的促进作用更强。

(三) 稳健性检验

本文在基准回归中通过使用DID与PSM-DID两种回归方法与不同处理组的模型已在一定程度上验证了结果的稳健性,为了进一步验证智慧城市建设对绿色全要素生产率的影响,我们参考景守武等改变时间窗宽的方法[30],使用2009—2016年、2010—2015年和2011—2014年的面板数据再次对基准模型进行回归,结果见表4。表4中模型一至模型三在不同时间窗宽下核心解释变量的系数均显著为正,说明本文的研究结论是稳健的。

表4 改变窗宽的检验结果

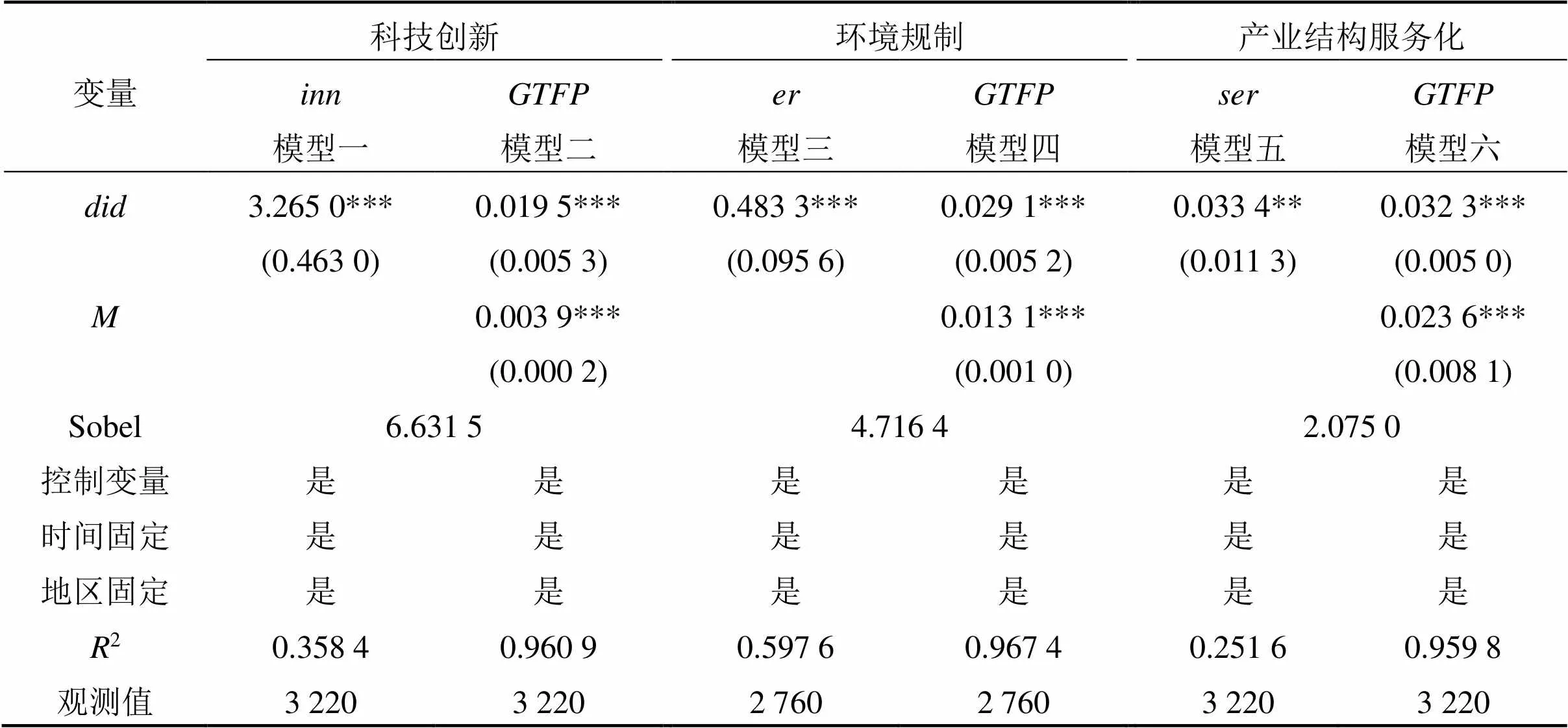

(四) 中介机制检验

理论上看,智慧城市建设可以通过科技创新、环境规制以及产业结构服务化,促进绿色全要素生产率提升,本文将使用中介效应方法对上述机制进行逐一检验。以基准回归方程为总效应方程,引入中介效应方程与净效应方程,具体形式为:

其中,M为中介变量,其他变量含义与(1)式相同。

上式中,如果1与2均显著为正,则说明中介效应成立;而1与2至少有一个不显著,则需要进一步检验中介效应的显著性,本文使用综合中介效应检验方法考察中介效应的显著性,其能够在较高统计功效的基础上控制第一类和第二类错误的概率,构建的统计量为:

选取如下变量为中介变量:(1)科技创新能力(),选择每万人专利申请受理数量表示,数据来自CNRDS数据库;(2)参考沈坤荣等的方法构建环境规制指标()[31],该指标的基本原理是二氧化硫去除率与工业烟(粉)尘去除率的加权平均值;(3)使用第三产业产值与第二产业产值衡量产业结构服务化水平()。中介效应检验结果 见表5。

表5中模型一显示的系数显著为正,说明智慧城市建设可以提高城市科技创新能力,模型二中与中介变量的系数均显著为正,且Sobel检验值大于临界值,说明智慧城市建设可以通过提高科技创新能力提升地区绿色全要素生产率,其主要原因是智慧城市建设为科技创新提供了良好环境,科技创新则促进了粗放型生产方式向集约型生产方式的转型。模型三中的系数显著为正,说明智慧城市建设可以提高区域环境规制水平,模型四中与中介变量的系数均显著为正,且Sobel检验值大于临界值,说明智慧城市建设可以通过提高环境规制水平提升绿色全要素生产率,智慧城市建设从技术层面加强了对城市污染企业的监测力度,从制度层面对城市污染排放进行了约束,倒逼城市通过投入更少的物质资本、产生更少的污染物排放而提高产出。模型五中显示的系数显著为正,说明智慧城市建设可以促进城市产业结构服务化,模型六显示与中介变量的系数均显著为正,且Sobel检验值大于临界值,说明智慧城市建设可以通过产业结构服务化提升地区绿色全要素生产率,其主要原因在于智慧城市对服务业产生了大量需求,促进了服务业发展,服务业本身就是清洁产业,服务业中的生产性服务业又可以促进传统制造业转型,为实现绿色生产创造条件。

五、结论与启示

将智慧城市试点的设立视为一项准自然实验,使用2005—2018年地级市经济数据,利用双重差分方法实证分析了智慧城市建设对绿色全要素生产率的影响。研究发现:第一,智慧城市建设可以提高城市绿色全要素生产率;第二,智慧城市建设可以促进环境效率与能源效率提升;第三,智慧城市建设促进绿色全要素生产率提升的效应在东部城市比在其他地区城市更强,在大城市比在小城市更强;第四,智慧城市建设可以通过提高城市科技创新能力、环境规制程度与产业结构服务化水平提升绿色全要素生产率。

表5 中介效应检验结果

本文的研究对于我国深入推进智慧城市建设、提高城市可持续发展能力、实现经济高质量发展具有一定意义。本文的政策启示在于通过智慧城市建设中产生的科技创新的发展红利、环境规制的制度红利与产业服务化的结构红利提高绿色全要素生产率,具体体现在以下几个方面:第一,要抓住智慧城市建设促进现代科技发展的历史机遇,营造良好的自主创新环境,以供给侧结构性改革为指导,通过科技创新变革传统产业的生产模式,借力物联网、大数据、云计算等现代信息技术加快制造业转型升级,逐步淘汰高消耗、高污染的落后企业,促进制造业提高能源使用效率,降低污染排放。第二,要不断加强智慧城市对高层次人力资本的吸引力,以人才为支撑促进城市产业由资本密集型向知识与技术密集型转变,使城市经济增长逐渐摆脱对高投入、高排放的重工业企业的依赖。此外,要加强教育投入。高校及科研院所应以智慧城市建设所需的特定人才为导向培养更加专业化的人才,以人力资本为抓手提升社会创新能力,进而提高绿色全要素生产率。第三,在智慧城市的建设过程中需不断完善对于污染排放与环境质量监测与评估的技术手段,着力推动绿色发展大数据平台的建设,依托智慧城市的技术优势实现对污染企业与城市环境质量的实时监控,通过技术手段对污染企业形成高压,倒逼企业绿色生产。同时,不断完善智慧城市的评价体系,提高环境因子在智慧城市评价体系中的比重,激励地方官员加大环境治理力度,实现绿色发展。第四,智慧城市建设为二、三产业结构向合理化与高级化调整提供了条件,因此,应充分利用产业结构优化过程中释放的结构红利,大力促进服务业尤其是现代生产性服务业发展,使城市减少由于重工业比重过大而对物质资源的过分依赖。要重视生产性服务业对提高制造业绿色全要素生产率的积极作用,重点培育有利于科技创新、清洁能源开发的现代生产性服务业,加快生产性服务业与制造业的相互融合。第五,本文研究发现,在经济基础较好、产业体系完善的东部地区与大城市,智慧城市建设促进绿色全要素生产率的效应相比其他地区更显著,因此未来我国发展政策应向东部地区以外的其他地区适当倾斜,缩小地区间经济差距,不断完善中小城市的产业体系,优化地区间与地区内部的产业结构,充分发挥智慧城市建设过程中的产业联动效应,以点带面促进城市整体绿色全要素生产率提升。

[1] 李虹, 邹庆. 环境规制、资源禀赋与城市产业转型研究——基于资源型城市与非资源型城市的对比分析[J]. 经济研究, 2018(11): 182−198. LI Hong, ZOU Qing. Environmental regulations, resource endowments and urban industry transformation: Comparative analysis of resource-based and non- resource-based cities[J]. Economic Research Journal, 2018(11): 182−198.

[2] 徐盈之, 蔡海亚, 吴昊. “新常态”下环境保护税对我国雾霾污染防治的影响研究[J]. 中南大学学报(社会科学版), 2019(2): 70−77. XU Yingzhi, CAI Haiya, WU Hao. On the impact of environmental protection tax on the control of haze in China under new normal of Chinese economy[J]. Journal of Central South University(Social Sciences), 2019(2): 70−77.

[3] 张琦, 郑瑶, 孔东民. 地区环境治理压力、高管经历与企业环保投资——一项基于《环境空气质量标准(2012)》的准自然实验[J]. 经济研究, 2019(6): 183−198. ZHANG Qi, ZHENG Yao, KONG Dongmin. Local environmental governance pressure, executive's working experience and enterprise investment in environmental protection: A quasi-natural experiment based on China's “ambient air quality standards 2012”[J]. Economic Research Journal, 2019(6): 183−198.

[4] 邵帅, 李欣, 曹建华. 中国的城市化推进与雾霾治理[J]. 经济研究, 2019(2): 148−165. SHAO Shuai, LI Xin, CAO Jianhua. Urbanization promotion and haze pollution governance in China[J]. Economic Research Journal, 2019(2): 148−165.

[5] 张卫东, 丁海, 石大千.智慧城市建设对全要素生产率的影响——基于准自然实验[J]. 技术经济, 2018, 37(3): 107−114. ZHANG Weidong, DING Hai, SHI Daqian. Influence of construction of smart city on urban TFP: Based on a quasi-natural experiment[J]. Technology Economics, 2018, 37(3): 107−114.

[6] 张营营, 高煜. 智慧城市建设对地区制造业升级的影响研究[J]. 软科学, 2019(9): 46−52. ZHANG Yingying, GAO Yu. The effects of smart city construction on regional manufacturing upgrading[J]. Soft Science, 2019(9): 46−52.

[7] 付平, 刘德学. 智慧城市技术创新效应研究——基于中国282个地级城市面板数据的实证分析[J]. 经济问题探索, 2019(9): 72−81. FU Ping, LIU Dexue. Research on the effect of technological innovation in smart cities: An empirical analysis based on the panel data of 282 prefecture-level cities in China[J]. 2019(9): 72−81.

[8] HILTY L, LOHMANN W, HUANG E. Sustainability and ICT—An overview of the field[J]. Notizie Di Politeia, 2011, 27(104): 13−28.

[9] RENATA P D. Searching for smart city definition: A comprehensive proposal[J]. International Journal of Computers & Technology, 2013, 11(5): 2544−2551.

[10] LIU P, PENG Z. China's smart city pilots: A progress report[J]. Computer, 2014, 47(10): 72−81.

[11] KHANSARI N, MOSTASHARI A, MANSOURI M. Impacting sustainable behavior and planning in smart city[J]. International Journal of Sustainable Land Use and Urban Planning, 2013, 1(2): 46−61.

[12] RAMASWAMI A, RUSSELL A G, CULLIGAN P J, et al. Meta-principles for developing smart, sustainable, and healthy cities[J]. Science, 2016, 352(6228): 940−943.

[13] 石大千, 丁海, 卫平, 等. 智慧城市建设能否降低环境污染[J]. 中国工业经济, 2018(6): 117−135. SHI Daqian, DING Hai, WEI Ping, et al. Can smart city construction reduce environmental pollution[J]. China Industrial Economics, 2018(6): 117−135.

[14] 崔立志, 陈秋尧. 智慧城市渐进式扩容政策的环境效应研究[J]. 上海经济研究, 2019(4): 62−74. CUI Lizhi, CHEN Qiuyao. Study on the environmental effect of smart city with progressive expansion policy[J]. Shanghai Journal of Economics, 2019(4): 62−74.

[15] ALBINO V, BERARDI U, DANGELICO R M. Smart cities: Definitions, dimensions, performance, and initiatives[J]. Journal of Urban Technology, 2015, 22(1): 3 −21.

[16] TANNAZ MONFAREDZADEH, UMBERTO BERARDI. Beneath the smart city: Dichotomy between sustainability and competitiveness[J]. International Journal of Sustainable Building Technology and Urban Development, 2015, 6(3): 140−156.

[17] HAILU A, T S VEEMAN. Environmentally sensitive productivity analysis of the canadian pulp and paper industry, 1959—1994: An input distance function approach[J]. Journal of Environmental Economics and Management, 2000, 40(3): 251−274.

[18] 黄秀路, 韩先锋, 葛鹏飞. “一带一路”国家绿色全要素生产率的时空演变及影响机制[J]. 经济管理, 2017(9): 6−19. HUANG Xiulu, HAN Xianfeng, GE Pengfei. Green total factor productivity shifts and influential mechanisms for “the belt and road” countries[J]. Business Management Journal, 2017, (9): 6−19.

[19] T YIGITCANLAR. Knowledge-based urban development processes of an emerging knowledge city: Brisbane, Australia[J]. ITU Journal of Faculty of Architecture, 2011, 8(1): 53−67.

[20] 石大千, 李格, 刘建江. 信息化冲击、交易成本与企业TFP——基于国家智慧城市建设的自然实验[J]. 财贸经济, 2020, 41(3): 117−130. SHI Daqian, LI Ge, LIU Jianjiang. Informatization impact, transaction cost and TFP of enterprise——Natural experiments based on chinese smart city construction[J]. Finance & Trade Economics, 2020, 41(3): 117−130.

[21] VANOLO A. Smartmentality: The smart city as disciplinary strategy[J]. Urban Studies, 2014, 51(5): 883−898.

[22] 湛泳, 李珊. 金融发展、科技创新与智慧城市建设——基于信息化发展视角的分析[J]. 财经研究, 2016, 42(2): 4−15. ZHAN Yong, LI Shan. Financial development,technical innovation and the construction of smart cities: An informatization development perspective[J]. Journal of Finance and Economics, 2016, 42(2): 4−15.

[23] 李平华, 宋灿. 人力资本集聚、空间溢出与城市生产率[J]. 现代经济探讨, 2020(11): 47−55. LI Pinghua, SONG Can. Concentration of human capital, spatial spillover and urban productivity[J]. Modern Economic Research, 2020(11): 47−55.

[24] 袁航, 朱承亮. 智慧城市是否加速了城市创新?[J]. 中国软科学, 2020(12): 75−83. YUAN Hang, ZHU Chengliang. Do smart cities accelerate urban innovation?[J]. China Soft Science, 2020(12): 75−83.

[25] 游达明, 张杨, 袁宝龙. 官员晋升锦标赛体制下环境规制、央地分权对环境污染的影响研究[J]. 中南大学学报(社会科学版), 2018(3): 66−77. YOU Daming, ZHANG Yang, YUAN Baolong. Research about influence of environmental regulation and central- local decentralization policy on environmental pollution in the championship mechanism of official promotion[J]. Journal of Central South University(Social Sciences), 2018(3): 66−77.

[26] 蔡乌赶, 周小亮. 中国环境规制对绿色全要素生产率的双重效应[J]. 经济学家, 2017(9): 27−35. CAI Wugan, ZHOU Xiaoliang, Dual effect of chinese environmental regulation on green total factor productivity[J]. Economist, 2017(9): 27−35.

[27] 王燕, 孙超. 产业协同集聚对绿色全要素生产率的影响研究——基于高新技术产业与生产性服务业协同的视角[J]. 经济纵横, 2020(3): 67−77. WANG Yan, SUN Chao. Research on the impact of industrial coagglomeration on green total factor productivity——From the perspective of the coagglomeration between high-tech industry and producer services[J]. Economic Review Journal, 2020(3): 67−77.

[28] 匡远凤, 彭代彦. 中国环境生产效率与环境全要素生产率分析[J]. 经济研究, 2012(7): 62−74. KUANG Yuanfeng, PENG Daiyan. Analysis of environmental production efficiency and environmental total factor productivity in China[J]. Economic Research Journal, 2012(7): 62−74.

[29] 刘瑞明, 赵仁杰. 国家高新区推动了地区经济发展吗? ——基于双重差分方法的验证[J]. 管理世界, 2015(8): 30−38. LIU Ruiming, ZHAO Renjie. Does the national high-tech zone promote regional economic development?[J]. Management World, 2015(8): 30−38.

[30] 景守武, 张捷. 新安江流域横向生态补偿降低水污染强度了吗?[J]. 中国人口·资源与环境, 2018(10): 152−159. JING Shouwu, ZHANG Jie. Can Xin'anjiang river basin horizontal ecological compensation reduce the intensity of water pollution?[J]. China Population, Resources and Environment, 2018(10): 152−159.

[31] 沈坤荣, 金刚, 方娴. 环境规制引起了污染就近转移吗?[J]. 经济研究, 2017, 52(5): 44−59. SHEN Kunrong, JIN Gang, FANG Xian. Does environmental regulation cause pollution to transfer nearby?[J]. Economic Research Journal, 2017, 52(5): 44−59.

Research on the impact of smart city construction on urban green total factor productivity

SHEN Yang1, GUO Junhua1, ZHU Yan2

(1. School of Economics and Management, Northwest University, Xi'an 710127, China;2. School of Economic Law, Northwest University of Political Science and Law, Xi'an 710122, China)

By considering the establishment of the smart city pilot as a quasi-natural experiment, and by using prefecture-level city economic data of the years 2005-2018, and using DID method, the present study analyzes the impact of smart city construction on urban green total factor productivity. The study finds that, firstly, the construction of smart cities has significantly improved the green total factor productivity of cities; secondly, the construction of smart cities can improve environmental efficiency and energy efficiency; thirdly, the effect of smart city construction on improving green total factor productivity is stronger in eastern cities than in other regions, and stronger in large cities than in small cities; and fourthly, the construction of smart cities can promote the green total factor productivity by improving the city's scientific and technological innovation capabilities, increasing degree of environmental regulation, and improving the service-oriented industrial structure.

smart city; green total factor productivity; DID

2020−12−20;

2021−01−28

国家社会科学基金重点项目“‘一带一路’沿线价值链变革与区域产业转型”(16ZAD010);教育部人文社会科学研究青年基金项目“资本错配对中国制造业企业行为的扭曲效应、作用机理与解决对策研究”(20YJC790029)

申洋,河南安阳人,西北大学经济管理学院博士研究生,主要研究方向:消费结构升级、产业结构转型升级,联系邮箱:q20136713@126.com;郭俊华,陕西武功人,西北大学经济管理学院教授、博士生导师,主要研究方向:经济体制改革、工业经济;朱彦,江西南昌人,博士,西北政法大学经济法学院教授,主要研究方向:会展经济、经济法

10.11817/j.issn. 1672-3104. 2021.02.013

F063.2

A

1672-3104(2021)02−0140−13

[编辑: 谭晓萍]