智能化设计与信息加工通道复杂度对装甲车乘员脑力负荷的影响

郭司南, 完颜笑如, 刘双, 梁超然, 陈浩

(北京航空航天大学 航空科学与工程学院, 北京 100191)

0 引言

随着自动化、信息化、智能化等技术在装甲车辆乘员舱人机系统中的深入应用与集成,由车辆性能和舱室环境所引发的作业事故率明显降低,但由乘员自身作业失误等人为因素所造成的事故比例却有所攀升,约占装甲装备领域事故的70%[1]。随着新兴技术的不断引入,作业任务对乘员体力方面的需求进一步弱化,并逐步转向以认知资源消耗为主的信息加工处理[2],在这个过程中,如何诊断新技术对乘员脑力负荷可能产生的复杂影响,并使其维持在适宜水平对于保证乘员作业绩效,发挥整体作战效能至关重要。

脑力负荷指为达到特定的主观和客观绩效水平而付出的注意资源[3],其影响因素包含任务需求(如任务难度、任务数量)、外部支持(如环境条件、技术支持、协作支持)以及个体差异等多个维度[3-5]。目前,新型装甲车人机系统通过将智能化设计应用到如自动化辅助技术、智能人机交互模式等功能中,来应对高信息化作业条件下乘员处理能力不足的问题,而相关领域研究表明,智能化技术的应用将对包含人员绩效与负荷在内的人机关系产生复杂而深刻影响。如Jou等[6]通过开展面向核电站控制室操作任务的实验研究,提出自动化设计应该考虑具体任务性质和类型,对于不同的任务应采用不同的自动化手段。Ferris等[7]发现在实际飞行任务中的巡航等低负荷阶段,自动化设计有助于降低飞行员的脑力负荷;而对于起飞和进近等高负荷阶段,自动化技术的引入反而会增加飞行员的脑力负荷。刘维平等[8]通过比较触屏和鼠标两种输入方式对乘员信息处理能力的影响,为装甲车人机系统交互方式的遴选提供了实验依据。Alapetite[9]比较了医用人机系统不同交互模式在紧急情况下的效用,发现语音输入方式可有效降低人员的脑力负荷。

此外,在装甲装备领域,单车乘员数量的逐步精简已成为主要发展趋势之一[10],而这也伴随着任务需求朝向多维度、多通道信息加工方向转化。在过去的研究中,刘维平等[11]建立了基于多资源理论的任务- 网络乘员脑力负荷评价方法,其仿真结果表明整个任务阶段脑力负荷的最大值即出现在多通道并行任务阶段。Molloy等[12]开展了基于视听双认知通道任务的实验研究,结果表明在高负荷视觉任务下,听觉资源表现出处理能力不足的现象,导致作业绩效明显降低。

综上所述,现有研究在多个领域通过开展工效学实验以及采用建模仿真等方法分别探讨了智能化技术以及多通道信息加工任务需求对作业人员脑力负荷的影响,但在装甲车辆装备领域,相关理论研究与实验数据支撑还非常有限。考虑到智能化技术对于脑力负荷的影响常与任务需求密切相关[3],本文采用某新型高逼真度装甲车仿真平台,面向装甲车指挥员作业任务,开展智能化设计与信息加工通道复杂度双因素对乘员脑力负荷的综合影响实验研究,实验结果可为装甲车人机功能分配以及任务操控流程的优化提供实验依据。

1 实验方法

1.1 被试人员

实验被试人员为20名成年男性,年龄在21岁~43岁(平均值为30.55岁,标准差为7.37岁)之间,均为装甲装备领域从业人员。所有被试人员均为右利手,无色盲色弱,视力或矫正视力正常,听力正常。

1.2 实验仪器设备

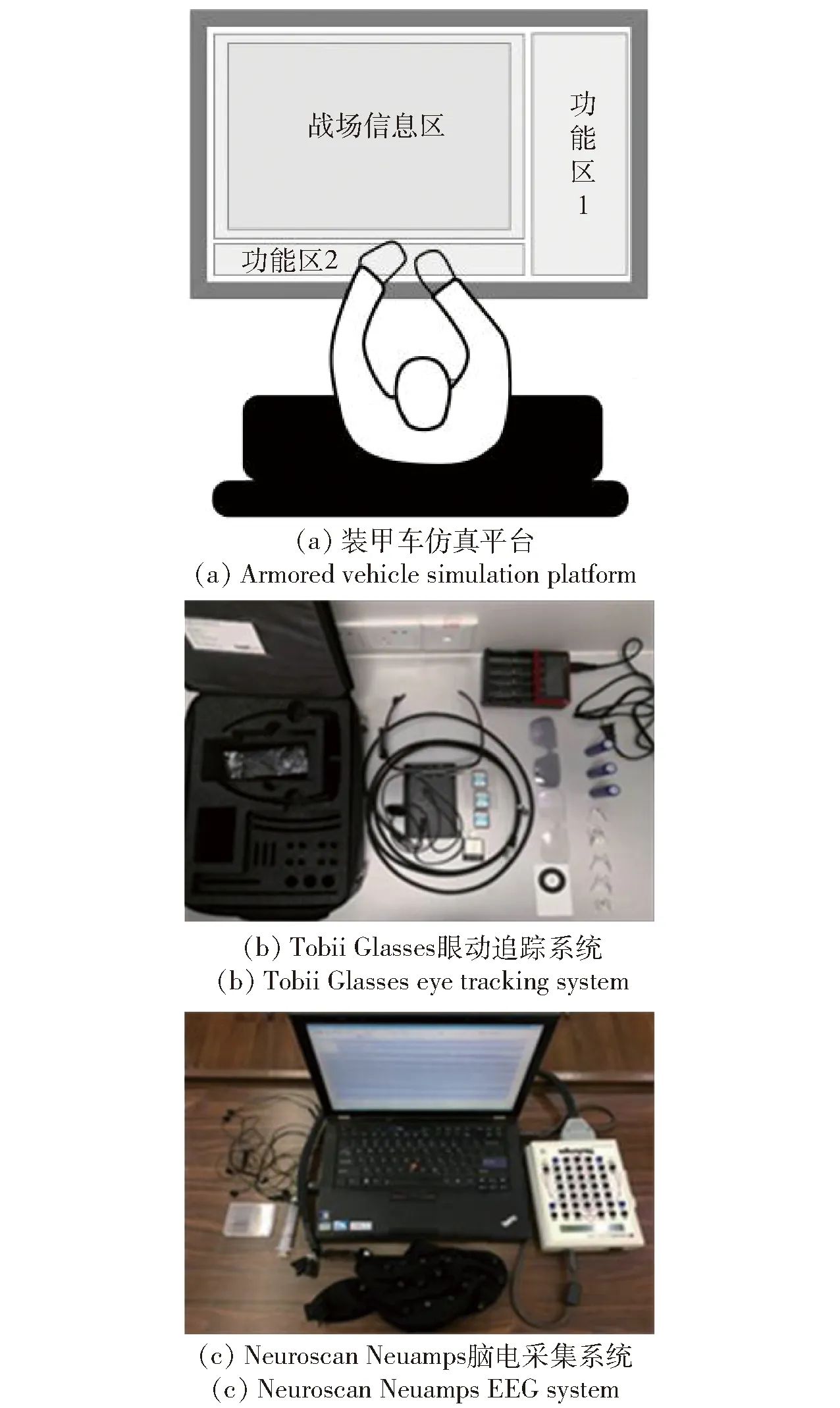

实验基于某新型装甲车仿真平台,其系统结构由主控系统、任务仿真系统以及后台实时数据记录系统3部分构成。主控系统可以选择多种乘员作战任务和终端显控界面,同时设置初始任务参数;任务仿真系统通过控制模拟组件、显控一体化终端、内嵌的控制和信息终端软件系统实现作业任务的高逼真度仿真以及人机之间的信息交互与控制交互;实时数据系统由后台信息终端记录模块组成,其主要功能为收集并记录作业人员的人机交互行为,包括触控输入、语音输入等具体操作单元的准确时间。仿真平台的硬件系统由多台触控屏显、控制组件、模拟器主机、服务器等设备组成。

实验采用瑞典斯德格尔摩Tobii技术公司产Tobii Glasses可穿戴式眼动追踪系统采集被试人员的眼动信号,采样频率为50 Hz,眼动追踪范围为水平82°/垂直48°,场景相机分辨率为1 920×1 080,帧率为25 Hz,使用一点校标法完成校准。

此外,实验同步采用澳大利亚维多利亚计算机医疗有限公司产Neuroscan Neuamps脑电采集系统采集被试人员30个电极点的脑电信号(EEG): F7、FT7、T3、TP7、T5;FP1、F3、FC3、C3、CP3、P3、O1;FZ、FCZ、CZ、CPZ、PZ、OZ;FP2、F4、FC4、C4、CP4、P4、O2;F8、FT8、T4、TP8、T6. 所有电极采用Ag/AgCl,记录带宽为0~200 Hz,采样率为1 000 Hz. 以被试人员左侧乳突位置A1电极点为在线参考电极,同时记录垂直和水平眼电。由仿真平台、眼动追踪系统、脑电采集系统构建的实验场景如图1所示。

图1 实验场景构建Fig.1 Construction of experimental scene space

1.3 实验设计

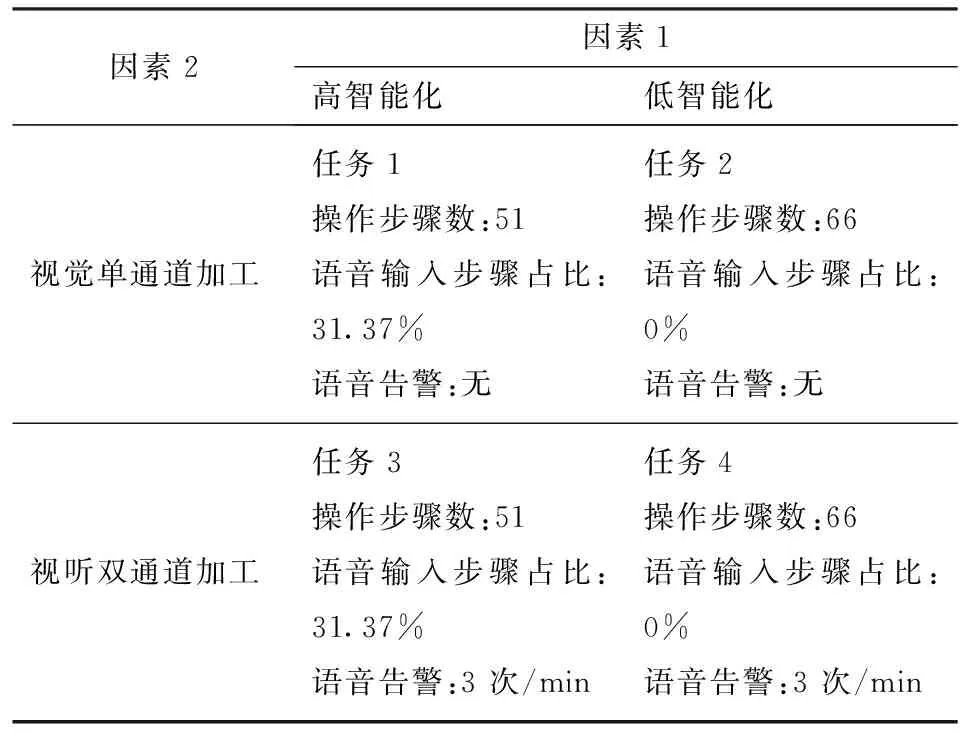

本文采用2×2被试内双因素设计,其中,因素1为装甲车人机系统的智能化程度,包括高智能化和低智能化两个水平。不同智能化水平通过完成同一目标任务的系统自动化程度和人机交互模式进行调控。与低智能化水平相比,在高智能化水平下完成同一目标任务的操作步骤数较少,即部分人工操作任务转为系统自动化处理;且低智能化水平下的人机交互模式为单纯触控交互,而高智能化水平下的人机交互模式为触控- 语音混合交互。

因素2为信息加工通道复杂度,包括视觉单通道加工和视听双通道加工两个水平。在本文中,信息加工通道复杂度包含两层含义,分别是信息加工通道的类型以及信息加工通道所对应的信息处理任务,其中,低复杂度条件下为单一视觉信息处理通道下的单任务作业,高复杂度条件下为视听双信息处理通道下的双任务作业。具体而言,在视觉单通道加工条件下,作业人员仅需要完成视觉信息处理的典型作业任务,而在视听双通道加工条件下,作业人员除了需要完成视觉信息处理的典型作业任务,还需要完成针对音频告警进行识别与反馈的听觉信息处理。4种实验条件下的具体参数设计如表1所示。为消除练习和疲劳效应,实验顺序采用拉丁方设计。

表1 不同实验条件下的参数

1.4 测量方法与指标

本文综合采用主观量表、作业绩效测量以及生理测量作为乘员脑力负荷的评价方法。其中:主观评价指标选用美国国家航空航天局任务负荷指数(NASA-TLX)量表[13];作业绩效指标包括指挥员典型作业任务错误率,以及音频告警响应任务的正确率和反应时长[14]。考虑到大脑头皮中线电极点在负荷与疲劳测评中具有代表性[15-16],因此本文选取Fz、Cz、Pz3个大脑中线电极点delta、theta、alpha和beta 4个不同波段EEG信号的绝对功率作为脑电评价指标。此外,选取平均瞳孔直径和平均扫视峰值速度作为眼动指标以反映被试人员脑力负荷[17-18]。

1.5 实验任务与流程

在装甲车辆人机系统高信息化水平下,信息处理作业任务为乘员的典型工作类型,其具体指乘员通过收集显控界面终端所呈现的内容确定目标信息,对目标信息完成信息加工编码,再通过显控界面终端完成反应执行操作[2]。通过开展实地调研,以及面向装甲车仿真平台研发人员与装甲车作业人员进行访谈,最终确定了指挥员信息处理作业的典型操控流程作为本文的实验任务。

对于本文的实验任务设计,在视觉单通道加工作业条件下,要求被试人员完成由任务分解、路径规划、感知规划和打击规划4个子任务所构成的完整任务流程,被试人员需要对装甲车仿真平台人机界面所呈现的视觉信息进行加工处理。其中,在任务分解阶段,被试人员需要接收主控系统发布的待执行任务,查看并口语汇报任务信息,随后依据任务指示分系统的提示完成任务分解、分配工作;在路径规划阶段,被试人员需要按照任务指示分系统的提示,在显控终端搜索目标起点和终点位置(或通过语音输入起点或终点位置),从而完成路径的规划和下发工作;在感知规划阶段,被试人员需要按照任务指示分系统的提示,选择具体的作业装备,设置其搜索模式及参数;在打击规划阶〗段,被试人员需要按照任务指示分系统的提示,新增敌方目标或对已有敌方目标进行打击装备、使用武器以及具体参数的设置。在视听双通道加工条件下,被试人员除了需要完成上述视觉信息处理任务外,还需对随机呈现的音频告警进行识别与反馈。音频告警包括高电压告警、低电压告警、油量高告警以及油量低告警4种,音频告警出现频率为3次/min,间隔随机,要求被试人员根据告警类型尽可能迅速而准确地完成不同的按键响应操作。被试人员通过佩戴耳麦接收音频告警信息。

本次实验包括实验培训和正式实验两个阶段。在实验培训阶段,被试人员根据实验任务指导书充分熟悉实验平台与实验任务,并签署实验知情同意书。在正式实验阶段,被试人员需佩戴可穿戴式眼动追踪系统、脑电帽以及耳麦完成实验任务。每名被试人员均需要完成对应于4种实验条件(见表1)下的实验任务各1次,并在每次实验任务完成后填写NASA-TLX量表。两次实验任务之间安排适当休息,单次实验任务时长约15 min,休息时长约10 min.

2 实验结果

采用数据统计学分析软件SPSS Statistics 23.0对各类脑力负荷测量指标进行统计学分析,统计检验采用0.05置信度。应用被试内双因素重复测量方差分析研究智能化程度和信息加工通道复杂度因素对于测量指标的主效应和交互效应,并采用最小显著性差异方法进行事后检验。

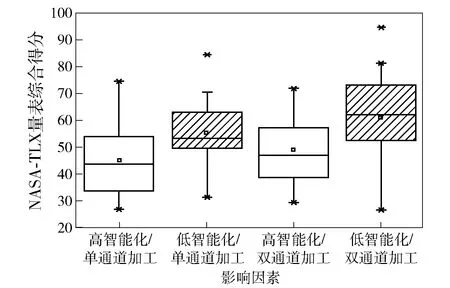

2.1 NASA-TLX量表结果

不同实验条件下的NASA-TLX量表结果如图2所示,即脑力负荷评分依据低智能化/双通道加工、低智能化/单通道加工、高智能化/双通道加工、高智能化/单通道加工的顺序呈现出降低趋势。方差分析结果表明,智能化程度和信息加工通道复杂度之间的交互效应不显著(p表示显著水平,p值是衡量差异的指标,p>0.05)。智能化程度对NASA-TLX量表得分主效应显著(F为方差分析的检验统计量,F(1,19)=17.986;p<0.001;η2为某一因素对整体因变量影响的效果,η2=0.486),表现为低智能化条件下的NASA-TLX量表得分显著高于高智能化条件。信息加工通道复杂度对NASA-TLX量表得分主效应显著(F(1,19)=17.053,p=0.001,η2=0.473),具体表现为视听双通道加工条件下的量表得分显著高于视觉单通道加工条件。

图2 不同实验条件下NASA-TLX量表结果Fig.2 Results of NASA-TLX rating scales in different experimental conditions

此外,进一步检验4种任务条件下的负荷差异,方差分析结果显示不同任务条件下,NASA-TLX量表得分有统计学差异(F(3,17)=13.797,p<0.001,η2=0.421)。低智能化/视听双通道加工条件下的量表得分显著高于低智能化/视觉单通道加工条件(p=0.004);低智能化/视觉单通道加工条件下的量表得分显著高于高智能化/视听双通道加工条件(p=0.018);高智能化/视听双通道加工条件下的量表得分临界高于高智能化/视觉单通道加工条件(p=0.082)。

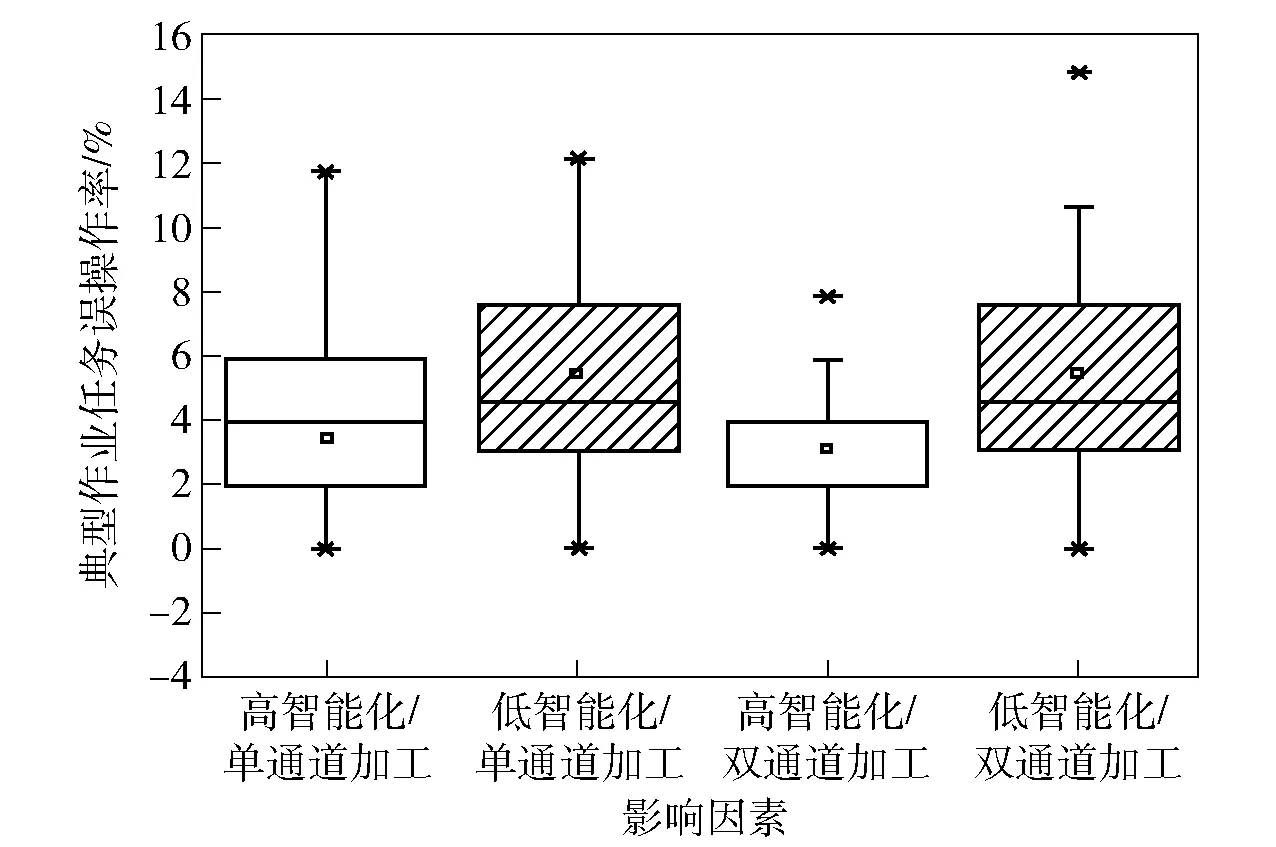

2.2 作业绩效测量结果

作业绩效指标包括典型作业任务误操作率、告警反馈任务的正确率和反应时长。典型作业任务误操作率结果如图3所示。方差分析结果显示智能化程度和信息加工通道复杂度之间的交互效应不显著(p>0.05)。智能化程度对于典型作业任务误操作率主效应显著(F(1,19)=6.507,p=0.02,η2=0.255),表现为低智能化条件下的误操作率显著高于高智能化条件。而信息加工通道对典型作业任务的误操作率主效应不显著(p>0.05)。

图3 不同实验条件下典型作业任务误操作率结果Fig.3 False operation rates of typical task in different experimental conditions

对于告警反馈任务而言,描述性统计分析表明,高智能化条件下的平均正确率(95.51%±8.93%)高于低智能化条件(92.18%±12.45%),高智能化条件下正确反馈的反应时长(3.35 s±0.43 s)低于低智能化条件 (3.46 s±0.40 s)。但配对T检验结果显示:不同智能化程度,反应时指标无显著差异(p>0.05);而对于平均正确率指标而言,在不同智能化程度下,仅呈现边缘显著差异(t为T检验的统计量,t=1.886;p=0.075)。

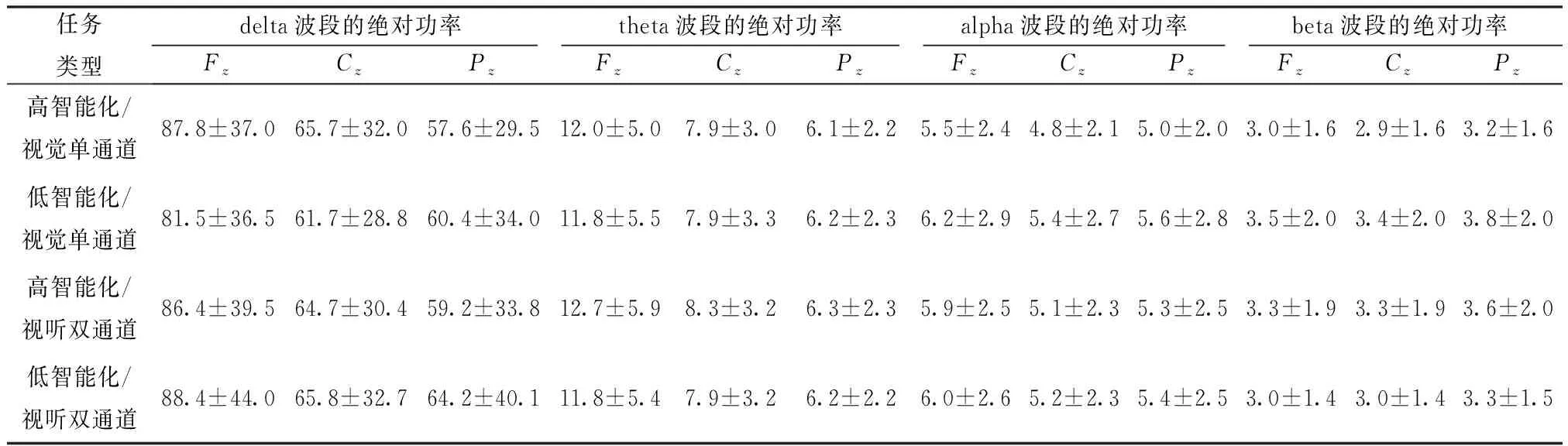

2.3 EEG指标测量结果

采用脑电信号采集系统Neuroscan4.3.1软件对实验过程中获取的EEG数据进行离线处理,将双乳突电极点平均值作为重参考值,并使用1~30 Hz带通滤波。在将数据分段并完成基线矫正后,依据时域维度上的±150 μV上下限标准去除伪迹,最后通过傅里叶变换得到各实验条件下4个波段(delta(1~4 Hz)、theta(4~8 Hz)、alpha(8~12 Hz)和beta(13~30 Hz))的绝对功率,大脑中线电极点(Fz、Cz和Pz)不同波段(delta、theta、alpha和beta)EEG信号的绝对功率描述性统计结果如表2所示。

表2 不同实验条件下4个波段的绝对功率(平均值±标准差)

对4个波段的脑电绝对功率进行2(高智能化程度、低智能化程度)×2(高信息加工通道复杂度、低信息加工通道复杂度)×3(Fz、Cz、Pz)重复测量的方差分析。结果表明,智能化程度×通道复杂度、智能化程度×电极点、通道复杂度×电极点以及智能化程度×通道复杂度×电极点的交互效应均不显著(p>0.05)。对于delta波段的绝对功率,智能化程度、信息加工通道的复杂度主效应均不显著(p>0.05)。对于theta波段的绝对功率,智能化程度主效应不显著(p>0.05),通道复杂度主效应显著(F(1,19)=4.805,p=0.041,η2=0.202)。事后检验结果表明,视听双通道条件下的theta波段的绝对功率显著高于视觉单通道。对于alpha波段的绝对功率,智能化程度主效应显著(F(1,19)=8.876,p=0.019,η2=0.257),表现为低智能化条件下alpha波段的绝对功率显著高于高智能化水平,通道复杂度主效应不显著(p>0.05)。对于beta波段的绝对功率,智能化程度、信息加工通道复杂度的主效应均不显著(p>0.05)。

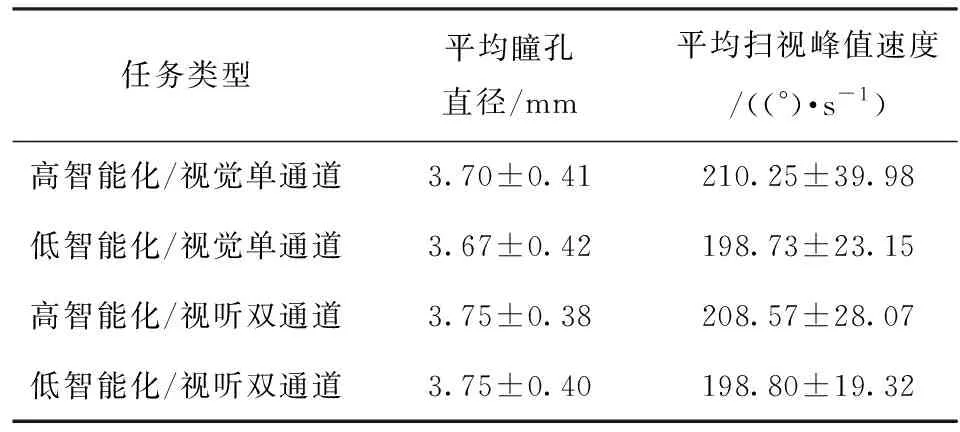

2.4 眼动指标测量结果

眼动测量指标包括平均瞳孔直径和平均扫视峰值速度。对于瞳孔直径指标,其描述性统计结果如表3所示。方差分析结果显示,智能化程度与信息加工通道复杂度之间的交互效应不显著(p>0.05)。信息加工通道复杂度的主效应显著(F(1,19)=19.224,p<0.001,η2=0.503),事后比较表明,视听双通道任务条件下的平均瞳孔直径显著大于视觉单通道任务条件。智能化程度的主效应不显著(p>0.05)。

表3 不同实验条件下瞳孔直径和扫视峰值速度的描述性统计结果(平均值±标准差)

对于平均扫视峰值速度指标,其变化趋势表现如表3所示。方差分析结果显示,智能化程度与信息加工通道复杂度之间的交互效应不显著(p>0.05)。智能化程度的主效应显著(F(1,19)=7.589,p=0.013,η2=0.285),具体表现为在低智能化条件下,平均扫视峰值速度显著小于高智能化水平。信息加工通道复杂度的主效应不显著(p>0.05)。

3 实验结果讨论

本文基于某新型装甲车仿真平台,面向装甲车指挥员典型作业任务,综合采用主观评价、作业绩效测量以及生理测量等多维度方法,开展了智能化设计与信息加工通道复杂度对乘员脑力负荷的影响实验研究。实验测得的脑力负荷、典型作业误操作率、EEG、眼动指标的方差分析结果汇总如表4所示。

表4 方差分析结果汇总

3.1 关于智能化设计因素的讨论

一直以来,在工效学研究领域,以NASA-TLX量表与任务绩效指标作为作业人员脑力负荷的评价指标获得了广泛应用[19-20]。本文中,低智能化作业条件下乘员表现出更高的NASA-TLX量表得分和任务误操作率。依据多资源理论,作业人员脑力负荷的大小与所使用的认知资源量和认知资源冲突量均有直接关联[19-20]。在本次实验条件下,高智能化任务具有手动处理信息量少并融入语音交互的作业特点,在乘员认知资源使用量和资源冲突量上均显著低于低智能化条件,因此具有更低的负荷压力。另外,NASA-TLX量表得分还进一步表现出,即使任务需求增加(即信息加工通道复杂度由视觉单通道加工上升至视听双通道加工),高智能化/视听双通道加工条件下乘员的脑力负荷依然低于低智能化/视觉单通道加工条件,从而支持了智能化设计对于缓解乘员脑力负荷的高效性。

部分生理指标也表现出了相似的变化趋势,例如,alpha波段的绝对功率增加通常表征皮质激活衰退[21],即随着alpha波段的绝对功率增加,大脑激活水平降低。在本次实验条件下,低智能化水平的alpha波段的绝对功率显著高于高智能化水平,提示高智能化水平下乘员的大脑活跃度更好,具有更好的任务意识。相关研究表明,在信息处理量升高时,脑干网状结构活动受到的影响会表现在平均扫视峰值速度的变化上,且呈现为负向效应[22],这与本文中低智能化条件下平均扫视峰值速度的降低相符。上述研究结果提示,新型装甲车仿真平台人机系统所采用的自动化操作与智能人机交互模式可有效降低乘员工作负荷。

3.2 关于信息加工通道复杂度的讨论

在视听双通道条件下,NASA-TLX量表得分显著高于视觉单通道,这是由于听觉告警任务的引入,导致任务需求增加,乘员剩余注意资源减少,进而表现为主观负荷的增加。从生理数据来看,视听双通道下的平均瞳孔直径显著大于视觉单通道任务,瞳孔直径的变化通常伴随着触发式认知加工任务的发生,其增加趋势可以有效地表征脑力负荷水平的增加[23-25]。另外,视听双通道条件下theta波段的绝对功率显著高于视觉单通道任务,也与当任务需求增大或注意力集中时theta波段的绝对功率表现出增大趋势的研究结论一致[26-27]。

另一方面,在本次实验条件下,尽管乘员从主观心理以及生理反应上均感受到了任务负荷的增加,但典型作业任务绩效在两种信息加工通道复杂度条件下没有产生显著差异。说明随着信息加工通道复杂度的变化,即由视觉单通道加工上升为视听双通道加工,并没有发生任务绩效的明显恶化。从而提示在高信息加工需求下,尤其是需要单一乘员完成多任务并行处理时,适当采用多通道信息加工模式(如信息输入端采用视觉/听觉双通道,信息输出端采用手控/语音双通道)可有效避免单一认知通道加工下可能造成的负荷过载,进而有助于更好地实现多任务时间共享并维持乘员作业效能。

此外,本次实验结果还表明,不同的生理测量指标对于不同的任务类型或脑力负荷影响因素具有差异化的敏感性和诊断性,从而可为不同实验条件下脑力负荷评价方法的选择提供依据。

4 结论

在本次实验条件下,可获得以下研究结论:

1)高智能化设计条件下乘员的脑力负荷显著低于低智能化设计条件,提示人机系统的自动化操作与智能人机交互模式可在高信息加工需求下有效降低乘员工作负荷。

2)视听双通道加工条件下乘员的脑力负荷显著高于视觉单通道加工条件。但在高信息加工需求下,适当采用多通道信息加工模式可更好地实现多任务时间共享,有助于维持乘员作业绩效。

3)对于由不同智能化水平所导致的乘员脑力负荷,NASA-TLX量表、任务误操作率、alpha波段的绝对功率和平均扫视峰值速度指标表现出了较好的敏感性;而对于由信息加工通道复杂度所导致的乘员脑力负荷,NASA-TLX量表、theta波段的绝对功率、平均瞳孔直径指标表现出了较好的敏感性。

本文通过开展不同智能化设计与信息加工通道复杂度对装甲车乘员脑力负荷的影响研究,可为装甲车人机界面的智能化设计与多通道人机交互模式设计提供实验支撑依据。

参考文献(References)

[1] 傅斌贺, 刘维平, 聂俊峰,等. 考虑认知行为差异的乘员信息作业绩效研究[J]. 兵工学报, 2019, 40(3): 659-665.

FU B H, LIU W P, NIE J F, et al. Research on crew’s information operation performance with the difference of cognitive behavior[J]. Acta Armamentarii, 2019, 40(3): 659-665.(in Chinese)

[2] 聂俊峰, 刘维平, 傅斌贺,等. 面向装甲车辆乘员信息处理的作业时间预测模型研究[J]. 兵工学报, 2017, 38(2): 233-239.

NIE J F, LIU W P, FU B H, et al. Predictive operation time model for information processing task of crew in armored vehicle[J]. Acta Armamentarii, 2017, 38(2): 233-239. ( in Chinese)

[3] YOUNG M S, BROOKHUIS K A, WICKENS C D, et al. State of science: mental workload in ergonomics[J]. Ergonomics, 2015, 58(1): 1-17.

[4] WANYAN X R, ZHUANG D M, LIN Y Z, et al. Influence of mental workload on detecting information varieties revealed by mismatch negativity during flight simulation[J]. International Journal of Industrial Ergonomics, 2018, 64: 1-7.

[5] RUSNOCK C F, BORGHETTI B J. Workload profiles:a continuous measure of mental workload[J]. International Journal of Industrial Ergonomics, 2018, 63: 49-64.

[6] JOU Y T, YENN T C, LIN C H J, et al. Evaluation of operators’ mental workload of human-system interface automation in the advanced nuclear power plants[J]. Nuclear Engineering and Design, 2009, 239(11): 2537-2542.

[7] FERRIS T, SARTER N, WICKENS C D. Chapter 15-Cockpit automation: still struggling to catch up…[M]∥Human Factors in Aviation. Pittsburgh,PA, US: Academic Press, 2010: 479-503.

[8] 刘维平, 傅斌贺, 刘西侠,等. 车载显控终端输入方式对乘员信息处理能力影响试验研究[J]. 兵工学报, 2015, 36(11): 2180-2184.

LIU W P, FU B H, LIU X X, et al. Experimental study of influences of input modes of vehicle-mounted display and control terminal on crew’s information processing capability[J]. Acta Armamentarii, 2015, 36(11): 2180-2184.(in Chinese)

[9] ALAPETITE A. Speech recognition for the anaesthesia record during crisis scenarios[J]. International Journal of Medical Informa-tics, 2008, 77(7): 448-460.

[10] MAO M, XIE F, HU J J, et al. Analysis of workload of tank crew under the conditions of informatization[J]. Defence Technology, 2014, 10(1): 17-21.

[11] 刘维平, 聂俊峰, 金毅,等. 基于任务- 网络模型的装甲车辆乘员脑力负荷评价方法研究[J]. 兵工学报, 2015, 36(9): 1805-1810.

LIU W P, NIE J F, JIN Y, et al. Study on the task division of double-crew armored vehicle based on task network model [J]. Acta Armamentarii, 2015, 36(9): 1805-1810. (in Chinese)

[12] MOLLOY K, GRIFFITHS T D, CHAIT M, et al. Inattentional deafness: visual load leads to time-specific suppression of auditory evoked responses[J]. Journal of Neuroscience, 2015, 35(49): 16046-16054.

[13] HART S G, STAVELAND L E. Development of NASA-TLX (task load index): results of empirical and theoretical research[J]. Advances in Psychology, 1988,52: 139-183.

[14] GAO Q, WANG Y, SONG F, et al. Mental workload measurement for emergency operating procedures in digital nuclear power plants[J]. Ergonomics, 2013, 56(7):1070-1085.

[15] BORGHINI G, ASTOLFI L, VECCHIATO G, et al. Measuring neurophysiological signals in aircraft pilots and car drivers for the assessment of mental workload, fatigue and drowsiness[J]. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 2014, 44: 58-75.

[16] 冯传宴, 完颜笑如, 刘双,等. 负荷条件下注意力分配策略对情境意识的影响[J]. 航空学报, 2020,41(3): 124-133.

FENG C Y, WANYAN X R, LIU S, et all. Influence of different attention allocation strategies under workloads on situation awareness[J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2020,41(3):124-133. (in Chinese)

[17] OHTSUKA R, CHIHARA T, YAMANAKA K, et al. Estimation of mental workload during motorcycle operation[J]. Procedia Manufacturing, 2015, 3: 5313-5318.

[18] AHLSTROM U, FRIEDMAN-BERG F J. Using eye movement activity as a correlate of cognitive workload[J]. International Journal of Industrial Ergonomics, 2006, 36(7): 623-636.

[19] TSANG P S, VIDULICH M A. Mental workload and situation awareness[M]∥KARWOWSKI W. Handbook of Human Factors and Ergonomics, 3rd ed. Hoboken, NJ, US: John Wiley & Sons Inc., 2006: 243-268.

[20] WICKENS C D, GUTZWILLER R S, VIEANE A, et al. Time sharing between robotics and process control:validating a model of attention switching[J]. Human Factors, 2016, 58(2): 322-343.

[21] DEL PERCIO C, BABILONI C, BERTOLLO M, et al. Visuo-attentional and sensorimotor alpha rhythms are related to visuo-motor performance in athletes[J]. Human Brain Mapping, 2009, 30(11): 3527-3540.

[23] MARQUART G, CABRALL C, DE WINTER J. Review of eye-related measures of drivers’ mental workload[J]. Procedia Manufacturing, 2015, 3: 2854-2861.

[24] RECARTE M A, NUNES L M. Mental workload while driving: effects on visual search, discrimination, and decision making[J]. Journal of Experimental Psychology: Applied, 2003, 9(2): 119-137.

[25] VAN ACKER B B, BOMBEKE K, DURNEZ W, et al. Mobile pupillometry in manual assembly:a pilot study exploring the wearability and external validity of a renowned mental workload lab measure[J]. International Journal of Industrial Ergonomics, 2020, 75: 102891

[26] FAIRCLOUGH S H, VENABLES L, TATTERSALL A. The influence of task demand and learning on the psychophysiological response[J]. International Journal of Psychophysiology, 2005, 56(2): 171-184.

[27] 张洁,庞丽萍,完颜笑如,等.基于脑电功率谱密度的作业人员脑力负荷评估方法研究[J].航空学报, 2020, 41(10): 123618.

ZHANG J,PANG L P, WANYAN X R,et al. Research on operator mental workload assessment method based on power spectral density of EEG [J].Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2020,41(10): 123618. (in Chinese)