基于城市意象理论的校园绿地系统评估与规划研究

——以东北林业大学主校区为例

宫嘉伟

(苏州大学金螳螂建筑学院,江苏 苏州 215000)

1 引言

在大学校园绿地景观系统构建中,绿地的景观质量优劣直接影响到大学校园整体空间环境的形象和感知,影响着老师、学生的学习、工作生活和身心健康。但目前许多校园在进行绿地景观空间设计时仍停留在“单纯”地追求增加绿化量,而忽视了绿地景观空间的其它功能,这也使得校园内出现了各功能区绿地的分布散乱、绿地单一破碎化等问题。校园绿地系统不仅是视觉方面的观赏品,它还提供与校园外城市景观联系紧密的功能,能反映出学校的整体精神内涵。因此,校园绿地景观系统的优化提升需要从更深的层次去思考。

2 城市意象与校园意象

2.1 城市意象理论

美国著名城市设计师凯文·林奇在20世纪60年代首次提出了城市意象的概念,他在城市设计中引入环境心理学,将人的认知和感受与环境相结合对城市形象进行分析与研究,为城市形象研究提供了新的视角和思路,对城市研究具有里程碑式的意义。他具有创造性的将环境意象、公众意象、可读性和可意象性等概念融入到城市意象的研究中,对美国波士顿、洛杉矶和泽西城三个城市的城市空间形式进行分析,最终归纳总结出构成城市意象的5个元素,分别为道路、区域、节点、边界和标志物。这5种元素对城市的可意象性有着至关重要的作用,被当做是城市意象的组成要素[1]。

2.2 校园绿地景观意象

人们对城市绿地的诸多具体可见景观的形象特征,都可以看成是以凯文·林奇提出的城市意象五要素为基本骨架,经过意识定位和意境延伸出的绿地景观整体形象。大学校园与城市作为承载人类各种活动的重要载体,二者之间有着密切的关系。大学校园作为城市社会的缩影,“大学校园”不仅是一块场地,同时也揭示了更深层次的思想内涵[2]。大学校园绿地景观意象五元素与城市意象五元素一样,是共存且互相影响的。各个元素之间的消极影响会破坏校园绿地景观意象系统整体性,彼此之间合理组织与结合则可以使各元素意象之间相互作用加强,使校园绿地系统的景观意象更加清晰与完整。

3 基于城市意象理论的东北林业大学绿地系统现状评估

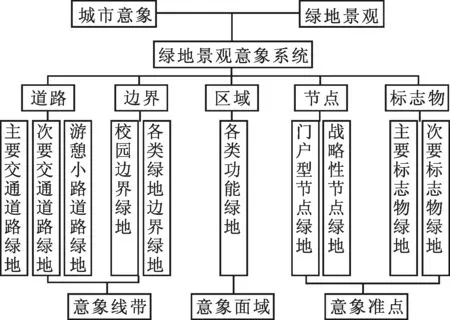

基于城市意象理论的指导,将“校园绿地”与“意象”有机重构,按照其理论的五要素对东北林业大学主校区的校园绿地类型进行划分,分别为道路绿地、边界绿地、区域绿地、节点绿地以及标志物绿地五类,并由此形成校园绿地景观意象系统,对其进行现状分析和综合评价(如图1)。

图1 校园绿地景观意象系统构成(作者自绘)

3.1 校园绿地景观意象系统现状分析

3.1.1 道路绿地景观意象

道路绿地景观意象主要体现在由植物组成的线型空间表达。依据校园内道路类型及级别将校园道路绿地主要分为三类,分别为主要交通道路绿地、次要交通道路绿地、游憩小路绿地。校园主要交通道路两侧为旱柳行列式种植形成较强烈线型空间。校园次要交通道路两侧植物线型空间表达不明确,有些道路旁为剪型小乔木、灌木,有些则无植物对其进行分隔,缺乏连续感。校园游憩小路由于穿插于绿地中,形成的绿地空间景观也各有不同。知园、熊猫园、冰场中小路旁绿地景观良好,植物层次丰富,而主楼后绿地由于植物种类单一,仅有胡桃楸林和榆叶梅,局部景观单调,缺少更为丰富的景观层次。

3.1.2 边界绿地景观意象

边界绿地景观意象主要体现在构成的绿地形态及边界效应。校园与A城市边界绿地分隔较明显,而B、C边界绿地的边界处理较差,并呈现出部分间断的效果。边界D由于马家沟水岸有植被,水系边界也较为明确。校园中各类绿地边界效应均较弱,仅有行道树和少量的公共绿地作为分隔,缺少连续感强的边界绿地。校园东、西两路作为明显边界却未体现边界效应,只有行列式种植的行道树。体育场与学生生活区通过知园的植物分隔,向两侧绿地渗透。

3.1.3 区域绿地景观意象

区域绿地景观意象主要体现在不同绿地空间的对比与整体绿地空间的统一。校园内公共绿地分布零散,缺少连续性和秩序性,主次特征也不明显。各区域绿地无主题单元,组织性和辨别性较弱。家属区绿地整体感较强,但学生区绿地过于破碎化,公共绿地主次空间感不明确。体育场区域绿地过少,不足以在其周围形成区域效应。

3.1.4 节点绿地景观意象

节点绿地景观意象主要体现在可转折的识别性参考点的确立。校园节点绿地主要分为门户型节点绿地和战略型节点绿地。校园主入口、主楼前绿地、丹青楼前绿地等作为门户型节点绿地,虽然绿地具有明显的提示性,但植物识别性特征弱,且每个门户绿地空间缺少相应的参考点。校园内战略性节点绿地较为明确,但其不同的节点绿地内、外向空间感明确性有差异。冰场的外向空间感良好,家属区集中绿地由于高差使得内向空间感较强;而知园、熊猫园、主楼后绿地则缺少内向空间感。

3.1.5 标志物绿地景观意象

标志物绿地景观意象是场地精神的引领。校园内主要标志物绿地导向性较差,仅有几个标志物作为参考点,喷泉、红房子均较为孤立地布置于场地中间,未能够较好地与区域、节点绿地相结合。次要标志物与绿地结合性强于主要标志物,紫气东来石与校园入口边界绿地融合徐秀娟雕塑与图书馆绿地结合,引领校园精神文化氛围,文化精神感较强。

3.2 校园绿地景观意象系统综合评价

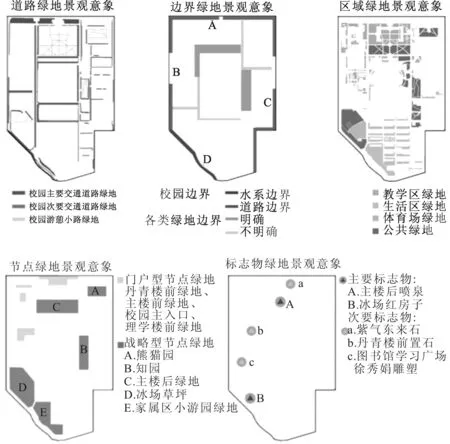

通过对城市意象理论指导下的校园绿地系统的分析进行综合的总结,道路绿地植物组成的线性空间连续性差,由此影响边界绿地景观,造成其绿地边界效应不明显,这也使得校园内部各类绿地分界感和渗透感较差。区域绿地的内、外向空间感不明确,由于学生区部分的绿地相比更为破碎化,导致校园绿地系统的区域整体感缺乏。标志物绿地作为参考点与节点绿地、区域绿地的结合性差,次要标志物绿地的精神结合感强于主要标志物的精神引领作用(如图2、3)。

图2 校园绿地现状分布平面图(作者自绘)

4 基于城市意象理论的东北林业大学主校区绿地系统重构与整合规划

4.1 规划目标

规划以突出东北林业大学校园形象、提升校园绿地系统整体性为目的,将城市意象作为联系校园绿地系统与城市形象的连接点,构建校园“绿地系统——校园意象——校园形象”规划思路,以通过校园绿地景观意象系统,将东北林业大学校园景观空间的时间维度和空间维度相结合,实现对校园绿地系统进行整体性的优化提升,创建具有可识别性的绿色校园。在满足必要性活动、选择性活动和社交性活动的基础上[3],促进校园环境空间可持续发展。

校园绿地景观意象系统规划的重点就是要将校园绿地景观意象五元素进行有机组织和合理协调,尽可能地减少五个元素之间的矛盾和相互之间的消极影响,增加互相的强化和相互的呼应,进而加强使用者对校园绿地空间的整体感知。

4.2 规划原则

4.2.1 整体连续性原则

校园绿地景观意象系统要求其中各类绿地相互连成网络,实现校园被绿地楔入或外围以绿带环绕的目的,使其整体绿地相连接,充分发挥绿地网络的整体连续性,增强校园绿地的生态效益。

4.2.2 可读性原则

将校园绿地的优化提升结合景观意象进行设计,增加校园绿地的可识别性和标志性,提升校园整体形象。

图3 校园绿地景观意象现状(作者自绘)

4.2.3 可持续渗透原则

针对不同的元素绿地类型进行不同分析和重构设计,保证各类元素绿地之间相互关联、相互渗透,从而形成校园绿地系统的绿地可持续性渗透。

4.2.4 可辨向性原则

校园绿地应该具有清晰的方向性,拥有必要的标志性和良好的方向感的一些绿地景观在校园内更容易被识别[4]。增强校园绿地的可辨向性,更有助于提高校园绿地的层次性和可意象性。

4.3 校园绿地景观意象系统优化策略

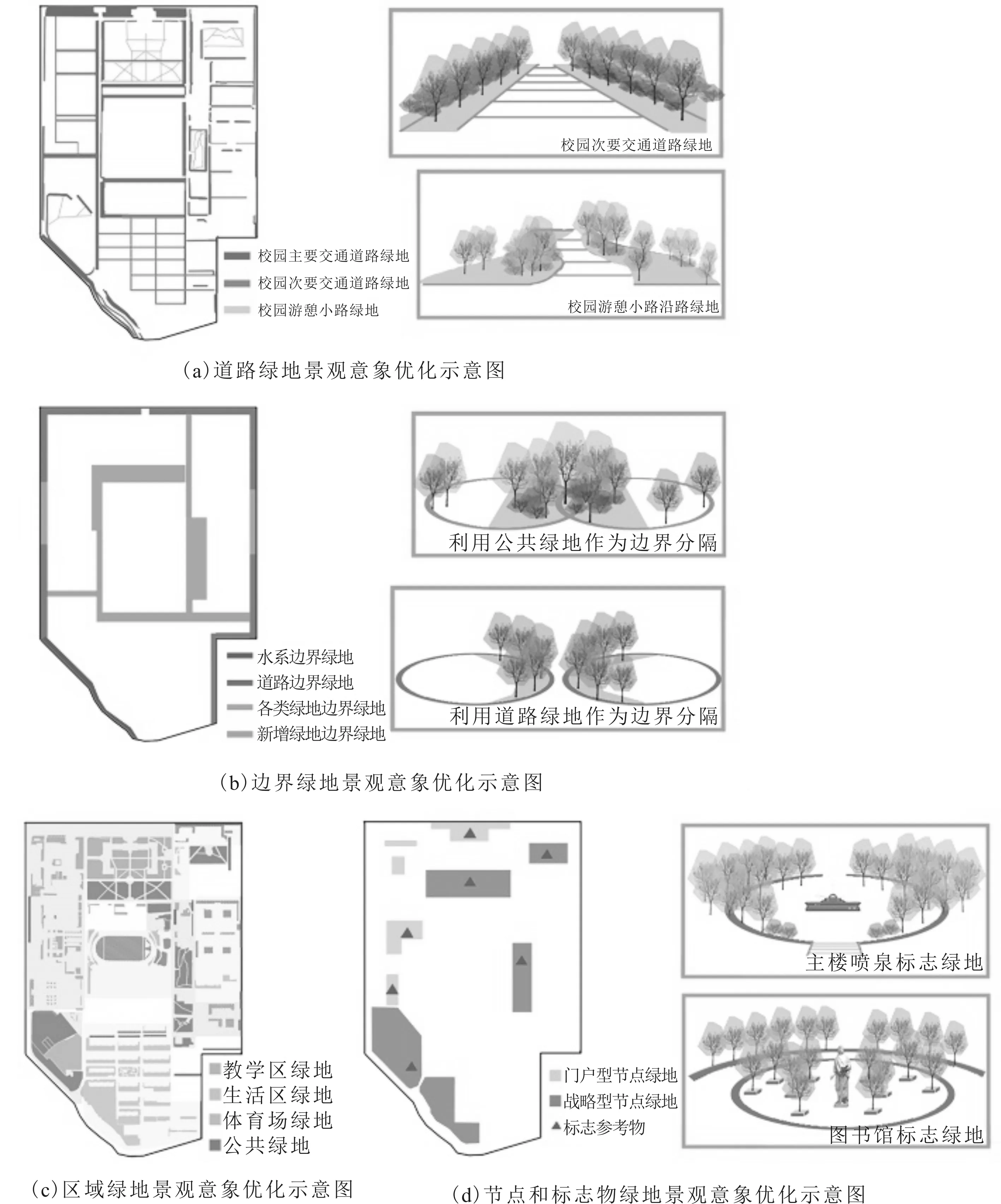

4.3.1 道路绿地景观意象优化

通过增强校园道路绿地景观意象的连续性对其绿地景观进行优化。植物与道路结合可形成线性感强烈的特色植物景观空间[5],通过行列式种植榆树、旱柳等寒地本土树种,结合剪型树篱,形成完整的植物线型空间,使校园的主要、次要交通道路绿地构成道路绿地网络。对于游憩小路绿地景观方面,则通过增加地被花卉与灌木的种类达到丰富路旁视觉景观效果、增加植物结构层次的目的。

4.3.2 边界绿地景观意象优化

边界绿地景观意象的优化策略体现在对边界绿地的明确和边界效应的增强。对于校园与城市交接的边界线范围,通过增加绿植或者绿色防护林的种植,形成独具特色的校园边界线景观,例如乔木行列式规则种植等,进而增强边界绿地的边界感,使边界效应更明显的同时,促进校园与城市环境空间的融合。而原有公共绿地间的分界处主要通过丰富植物层次,增加小乔木和灌木的种类和数量,达到边界绿地分割与渗透的作用。美化校园的景观环境,丰富校园意象,增强校园特色。

4.3.3 区域绿地景观意象优化

针对主校区区域绿地现状问题,应该加强校园区域绿地结构的完整和布局的统一。对学生生活区较为破碎、零散分布的绿地进行合理整合与划分,使其绿地结构完整连续;教学区绿地通过设置绿化带环绕教学建筑四周,营造教学区秩序感;增强公共绿地的可意象性,将其以不同景观形式穿插设置于各类绿地中,起到连通的作用。使校园内各个区域绿地形成明显对比的主次关系、分布更加均衡统一。在保证校园植物种类丰富、群落结构稳定的前提下,注重营造校园内丰富多样的植物景观空间类型与组合形式,并利用植物与其他景观要素结合,逐渐形成具有自身特色的校园区域绿地植物景观空间[6]。

4.3.4 节点、标志物绿地景观意象优化

对于节点、标志性绿地景观意象的优化完善,将两者相互叠加整合,使校园内标志物在节点绿地空间中充分发挥相应的作用,强化场所精神和校园记忆。主要通过不同的设计手法增加相应绿地的标志性和增强节点的空间感实现,增加校园的标志景观。在理学楼和锦绣楼前增加门户型节点绿地,营造良好的节点绿地景观空间,为学生提供更具归属感和舒适感的休闲、学习交流空间。在图书馆、主楼后喷泉、丹青楼前增加战略性节点绿地,例如以点状、线状的花坛以及树池等形式体现。多样性的设计不仅能够更好地帮助师生对所在的校园位置进行定位,更能够凸显各个学院的不同风格[7](如图4、5)。

4.4 小结

通过城市意象理论的指导,对校园绿地景观进行重构与整合,将东北林业大学校园绿地系统分为道路、边界、区域、节点和标志物5个部分绿地景观意象,分别有针对性的规划绿地景观意象系统,优化各个元素的绿地景观意象,从而在增加校园绿地绿化率的同时,构建绿地景观意象系统的精神内涵。

图4 校园绿地分布规划平面图(作者自绘)

图5 校园绿地景观意象优化示意图(作者自绘)

5 结论与展望

本文从城市意象理论视角对东北林业大学校园绿地系统进行了研究,以期能够为高校的校园绿地规划与校园景观优化提升提供一定的参考借鉴意义。校园绿地景观空间的设计不仅应当全面地考虑绿地景观空间的整体规划布局、植物群落层次的协调统一、景观的营造、物质的选择等,更应该考虑到大学校园环境景观特定的人本性、场所性和文化内涵。通过对校园绿地景观物态化与场所精神化的共同构建,塑造具有感知力、可识别性的校园景观形象,增强校园绿地景观空间的整体性、可识别性以及可意象性,以实现校园绿地系统的整体优化及提升。