企业组织知识协同的内涵与机理研究

周守亮 魏春华

【摘 要】在当今快速发展的知识经济时代,越来越多的组织清楚地知道只有通过知识协同才能长久地发展,因此知识协同现已成为知识经济时代的研究热点。文章从过程论、活动论和增效论3个角度对知识协同的概念进行总结与归纳,基于这3个角度提出知识协同的定义,并分别以企业集团、“产学研”合作、知识链组织为研究对象,构建知识协同在主体方面、客体方面及环境方面的影响因素和作用机理的理论框架,为今后知识活动的开展提供参考。

【关键词】知识协同;影响因素;作用机理

知识经济时代,知识逐渐成为企业、政府、科研机构等组织核心競争力的来源。随着知识更新速度加快,各级组织、个人自身拥有的知识存量无法满足自身快速发展的需要,更无法实现知识创新,进而不能灵活地应对外部快速变化的环境。因此,企业组织的知识协同活动,以及怎样实现知识资源在共享过程中获取成本最小、收益最大及利用率最高等问题得到广泛的关注。当前,国内外关于知识协同的研究尚处于起步阶段,但研究成果较丰富。本文主要以企业集团、“产学研”合作和知识链组织为研究对象,对知识协同的概念、影响因素和作用机理进行分析,希望对知识协同有更清晰的认识与理解,为企业组织知识协同活动的治理提供参考。

1 企业组织知识协同的内涵

1.1 知识协同的概念

当前,全球经济飞速发展、市场需求快速变化、科学技术迅猛发展,同时研发费用越来越高,研发风险不断增加,促使组织开展知识协同活动[1]。国内外关于知识协同概念的描述存在明显差异,现阶段关于知识协同概念的界定大致可以归为3类,即过程论(Anklam[2])、活动论(Lei & Baets[3])和增效论(陈昆玉和陈昆琼[4])。

(1)过程论界定知识协同是一种多维动态的、双向的知识流动过程,强调整体协同发展。知识协同最初的定义是可以动态集结系统内部和外部的知识资源,使社区、客户、伙伴、供应商之间实现知识流动,达到整体协同的过程。Anklam[2]提出知识管理的协同化发展就是知识协同,知识协同以协同、协作、共享和合作创新为主题,通过实践社区、学习社区、兴趣社区、目的社区等进行知识的协同与交互过程,实现不同社区的整体协同。在此基础上,我们可以认为知识协同是知识主体、客体、环境等要素在空间与时间上达到有效的协同发展,实现知识创新的过程。孟潇和张庆普[5]对知识协同的定义进行了扩展,提出知识协同是协同主体以知识创新为目标,以知识管理为基础,由组织、团队、个人共同参与的互动过程,优化与整合相关知识资源,实现整体业务绩效提升,使组织、团队及个人达到整体协同发展的过程。知识协同是通过知识的共享、传递、吸收、重用等不同过程实现知识的双向动态流动,使分散的、差异化的知识有效整合与匹配,由局部协同走向整体协同的发展过程。

(2)活动论界定知识协同是由多个协同主体参与的知识活动,该观点强调由一系列知识流动过程所构成的知识活动。Leijen和Baets[3]认为知识协同是一个知识需求者认识到缺乏解决某一问题的知识能力时,而另一知识供给者拥有这方面能力,双方之间经过知识共享、转移、融合等过程,实现问题解决的知识活动。一方面,知识协同是协同主体之间通过知识分享、转移、整合等过程,实现知识的创新活动。另一方面,知识协同是多个组织在集群的协同化环境下,以知识创新为最终的协同目标,融合多个知识资源和协同能力,多个协同个体共同参与的知识活动。知识协同是协同主体通过知识共享、转移、积累和转化等过程,向他人提供知识,以及重新组合、修改和整合其他人贡献的知识的活动,即知识协同是不同协同主体通过知识流动与知识共享过程,利用各协同主体所拥有的知识资源而开展的知识协同创新活动。杨坤等人[6]的研究指出,知识协同是知识主体发现学习机会,进行知识共享、知识转移、知识融合等过程,并运用所获取的知识进行知识创造的活动,也就是说知识协同是多个协同主体之间的知识共享、知识转移、知识获取、知识整合、知识应用和知识创新6个过程共同构成的知识活动。知识协同是知识主体经过分析、发掘、重构、整合与创新5个过程构成的知识活动,通过知识表述、知识解释、知识涌现和知识建构4个过程实现新知识协同创造的知识活动。

(3)增效论界定知识协同是多个知识主体通过整合内外知识资源,经过知识碰撞、融合、转移、分享等环节,使创造的知识的整体效益大于各部分效益之和,是一种增值效应。陈昆玉和陈昆琼[4]提出企业知识协同是企业通过整合组织的内外部知识资源,使组织学习、利用和创造知识的整体效益大于各独立组成部分效益总和。随后,这个定义得到了有益的补充,知识协同是组织逐渐提高收益、降低成本,通过组织之间彼此维持的相互协作、相互作用实现增值效益的过程。Wang等人[7]指出知识协同是多个主体相互合作、相互配合进行知识共享和知识整合的过程,开展共同的知识研发活动,取得的效果优于各个主体独自进行研发的效果,即知识协同是协同主体在正确的时间向合适的人传达正确的信息,使协同主体之间创造的整体效益大于各自创造的效益之和。知识协同是组织在知识创造、获取、分享和重组的制度化过程中创造价值,实现其增值效应,也就是组织成员搜集知识资源,补充并分享他们的知识,创造更大的价值。

本文基于以上3种观点,提出知识协同是多个协同主体通过组织学习环节使不同知识资源经过分享、转移、碰撞、融合等过程实现知识的动态流动,促使多个主体达到整体协同状态,其创造出的新知识的整体效益远远大于单独个体创造的新知识效益之和,从而降低知识获取成本,减少知识响应时间,提高知识利用率,达到提高创新绩效的目的。

1.2 企业组织知识协同的特征

任何一个概念都有属于它的特性,知识协同亦是如此。知识协同的特性有创新性、知识性、互补性、动态性、共赢性和进化性等。知识协同的核心是知识创新的过程,它包括知识创新、管理创新、组织创新等方面的集成创新,故知识协同具有创新性。知识协同的过程就是协同主体对知识资源分享、转移和整合的过程,其目的是为了完成一个知识密集型的任务,所以知识协同具有知识性。

知识协同的主体之所以参与知识协同活动,是因为知识协同可以改善协同主体知识不足的情况,提高其创新绩效。协同主体能够共同参与知识协同活动,表明双方拥有的知识具有互补性,互补性是主体之间进行知识协同的基础。若协同主体之间的知识相似度很高,主体之间进行知识协同的收益就变得很小且获得异质性知识的成本就会极大地增加,知识协同活动就没有开展的意义。

不同知识主体之所以会选择知识协同过程,是因为它们清楚地知道通过知识协同过程交换各自的知识,并在知识碰撞中形成新的知识,使知识主体共同进化,呈螺旋式上升发展,能够使知识主体各自的收益明显增加,达到共赢。同时,知识协同会随着环境、协同主体的变化而发生变化,所以知识协同具有动态性、共赢性和进化性。

2 企业组织知识协同的影响因素研究

知识协同的研究对象趋于多样化,关于知识协同的种类主要有企业知识协同、“产学研”知识协同、知识链组织知识协同。知识链是指以企业为核心主体,以实现知识共享和知识创造为目的,通过知识在参与协同创新活动的不同组织之间流动而形成的链式结构。本文主要从参与知识协同过程的知识协同主体、知识协同客体和知识协同环境3个方面对知识协同影响因素进行分析与总结。协同主体是知识协同过程的核心要素,所以知识协同主体方面的影响因素也是最主要的因素。

2.1 主体方面影响因素

知识协同主体是指参与知识协同活动的成员,分为知识提供能者和知识需求者。知识提供者主要有组织、老师、大学生、消费者及设计者,知识需求者主要是核心企業。各协同主体在知识转移、知识共享、知识整合、知识吸收、知识创造等方面具备的能力不同,对知识协同过程的影响也存在差异。协同主体的开放程度、协同主体的知识共享程度、协同主体参与知识协同意愿、协同主体之间的信任度、协同主体的知识能力和水平、知识协同主体的知识数量和质量、协同主体的沟通能力等因素都会影响知识协同过程。

协同主体的开放程度是指组织融入和依赖外部知识资源的程度[8]。组织在开放式创新环境下,组织对外部知识资源的关注度增加,当组织内部知识不能满足自身发展的需要时,组织会积极与外部知识资源进行协同。在协同过程中,外部知识资源流入量直接决定知识协同的速度,进而影响组织的创新绩效。所以,协同主体的开放程度决定知识协同的质量与速度,进而决定知识创新的质量与速度[9]。

协同主体的知识共享程度是指协同主体之间分享各自拥有核心知识的程度。组织通过内外部的知识进行交互、关联、碰撞、共享等过程实现知识创新,知识共享是知识协同的保证。只有通过协同主体之间的知识共享,异质性知识才能流动起来,才能使创新者的知识在显性与隐性间螺旋上升,实现创新突破。知识共享程度越高,协同主体对异质性知识的吸收与更新越好,企业知识协同程度越好;反之也成立。因此,知识共享程度的高低直接影响组织知识协同程度的高低,进而决定组织知识协同绩效的高低[8]。

协同主体的协同意愿是指协同主体参与知识协同过程的意愿程度,是知识协同的主要推动力,其能够反映协同主体参与知识协同的主动性。协同主体参与知识协同意愿越高,主体的合作越深入,越有利于知识的共享、转移、交流,进而知识协同的成本就越低,就越容易实现知识协同。罗琳等人[10]研究表明,协同主体参与知识协同意愿对知识协同有显著的正向影响。

协同主体之间的信任度越高,知识协同过程的默契度就越高,知识协同过程中人为阻碍也就越低,协同主体在解决知识协同过程出现的知识冲突就变得更加容易,从而提高了知识共享意愿与知识转移,促进知识协同过程。何郁冰和张迎春[11]通过实证研究表明,协同主体之间的信任度对知识协同有显著的正向影响。

协同主体知识能力是指知识需求者吸收、整合和创新知识的能力和知识提供者在合适的时间向知识需求者传达合适的信息的能力。协同主体知识能力对知识协同的促进作用呈正相关,即协同知识能力越大,对知识协同的促进作用越大。很多实证研究表明,协同主体的吸收能力和整合能力正向影响知识协同。知识需求者的吸收能力和整合能力越好,知识需求者从外部获取的异质性知识就越容易,并与自身所拥有知识相整合,进而促进知识协同活动的开展,提高创新绩效。

知识协同主体的知识数量和质量也会影响知识协同活动,协同主体拥有的知识数量多、知识质量高,协同主体吸收、整合外部知识资源就容易。同时,知识协同主体知识数量和质量越高,对其他协同主体提供的知识质量就高,进而对知识协同活动的促进作用就越大。

有效沟通能够减少协同主体之间在交流过程中的障碍及促进协同主体对彼此知识的消化与吸收。良好的沟通可以增进协同主体彼此的相互了解,加快知识转移速度、知识共享程度和提高知识利用效率,提高彼此参与知识协同过程的积极性。

2.2 客体方面影响因素

知识协同客体是指知识协同的对象,即知识。知识的隐匿性、知识匹配程度、知识关联度、知识势差、知识差异等因素均会影响知识协同过程。

协同主体参与知识协同过程会考虑自身收益是否大于预期。若大于预期,主体会积极参与知识协同活动,分享自己的隐性知识;若小于预期,主体选择消极参与知识协同活动,便会隐藏自己的核心知识,这是产生知识隐匿性的原因。赵健宇等人[12]认为,知识隐匿性越强,知识需求者获得知识提供者的知识的难度就会增加,从而对协同主体参与知识协同过程的阻碍作用就越大,因此知识的隐匿性对知识协同效应产生负向影响。

知识匹配程度主要是指知识拥有者能够为知识需求者提供其所需要知识的匹配程度。组织开展知识协同活动需要根据其创新目标对内外知识资源进行整合,而各个知识主体的知识匹配程度直接影响知识协同的质量与速度,其匹配度越高,知识主体之间的知识流动速度越快,进而激发创新成员的创新热情与创新绩效[8]。

知识关联度是指协同主体拥有知识相互影响的程度。知识关联度正向影响知识协同效应,知识关联度越高,协同主体获得对方重要的隐性知识的成本就越低,加快知识流动,从而促进知识协同。

协同主体间知识水平不一样,主体之间存在知识势差,协同主体之间的知识存量存在差异。罗琳等人[10]认为协同主体间的识势差过小会造成知识流动缓慢,但知识差异过大也会导致低位势知识主体因知识存量低而很难消化吸收所接受的知识,因此知识势差过小和过大均会影响知识协同水平。在一定范围内,知识势差逐渐增大,知识协同效果也逐渐增加。

知识差异是指知识协同主体之间拥有知识的异质性,协同主体间拥有知识的不相似性程度。若知识差异过小,协同主体拥有的知识重合度大,协同双方就可以采用知识替代实现知识协同产生的效应,协同主体就没有参与知识协同活动的必要性。若知识差异过大,协同主体间因知识重合度过小,协同主体会因无法理解和吸收新的知识,使知识协同成本增加,知识协同效应也就很难实现。吴悦和顾欣[13]的研究表明,知识差异从小增大,而知识协同效应是先增大到一定程度,然后减小。

2.3 环境方面影响因素

知识协同不仅受知识协同主体和知识协同客体方面的影响,还受协同环境的影响。协同环境影响因素主要有惩罚机制、收益分配机制、文化环境、市场环境、地理距离等。

协同主体的收益分配及对协同主体的奖惩力度明显影响知识协同。国内一些学者通过博弈模型,并利用仿真技术证明对协同主体的奖惩力度、协同主体的收益分配对知识协同有明显的影响,即奖惩力度较小时,支付参与知识协同的成本低,协同主体中知识提供方参与知识协同的积极性也就较低,反之也成立;也有一些研究通过大量案例得出,协同主体的收益分配明显影响知识协同的运行,因为若收益分配不均,也会导致收益较小的一方参与知识协同的积极性很低,甚至会终止知识协同过程。

协同主体的自身定位和发展目标不同,导致协同主体间存在文化差异,协同主体的文化差异又可能会导致主体之间的文化冲突,文化冲突会明显影响协同主体之间参与知识协同活动的积极性,所以主体之间的文化协同就变得十分重要。程强等人通过理论研究说明文化协同对知识链知识协同具有显著的促进作用。研究表明,良好的文化环境能够有效地促进协同主体积极参与知识协同活动;协同主体间的文化差异越大,对知识协同的消极影响就越大,实施知识协同的阻力就增大。

协同主体所处的市场环境很复杂,而且环境处于动态变化的过程中,环境对协同主体参与知识协同活动的影响也呈现动态变化趋势[14]。市场环境对知识协同绩效有显著的负向影响,协同主体根据市场环境的动态变化随时改变自己的协同策略。复杂环境对协同主体的各方面的能力提出更高的要求,会增加协同主体参与知识协同活动的时间成本和知识成本,降低协同主体参与知识协同活动的积极性。

地理距离是指协同主体在地理位置上的空间距离。地理位置的远近对协同主体参与知识协同活动也存在一定的影响。在参与知识协同活动中,协同主体直接面对面的接触和交流比间接的交流更加有效。在直接面对面的接触过程中,主体能够及时提出自己的疑惑并及时得到解决,提高了协同效率,降低了主体参与知识协同的成本。如果地理距离太远,尽管主体可以通过网络等方式进行沟通交流,但是其效果明显减弱,参与知识协同的成本会显著增加,不利于主体参与知识协同活动的积极性。

3 组织知识协同的作用机理

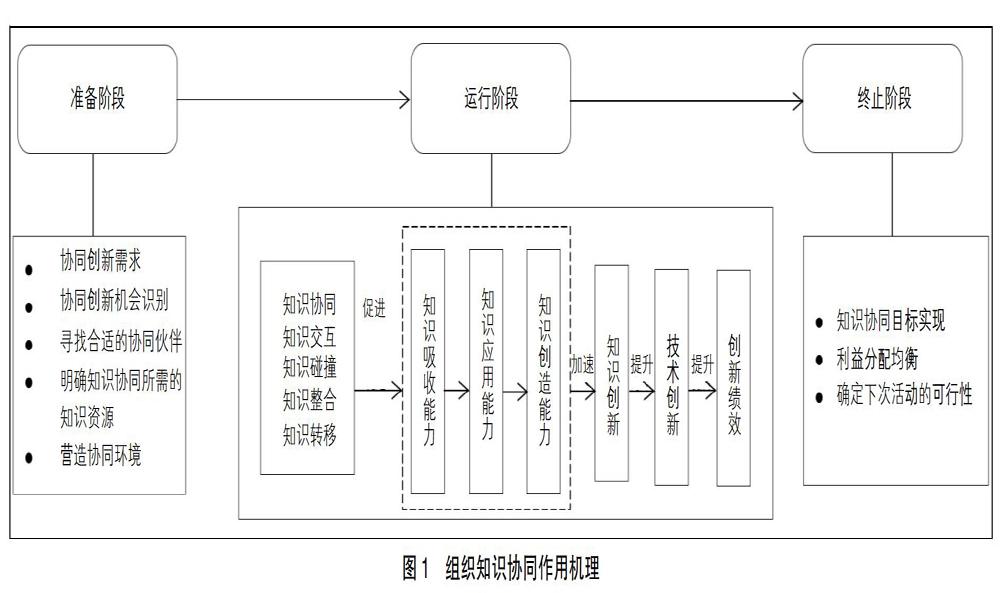

基于过程论观点,组织知识协同过程分为3个阶段,即准备阶段、运行阶段和终止阶段。在准备阶段,知识协同主体根据内外协同创新需求识别协同创新机会,进而决定是否进行知识协同活动。当协同主体通过与外部市场需求发现自身的知识差距,决定进行知识协同活动,在内外部协同要素的驱动下,按照协同目标寻找合适的协同伙伴,明确知识协同所需的知识资源并营造知识协同环境。在知识协同运行阶段,组织根据创新流程进展的不同知识需求,不断地吸收外部知识资源和内部知识资源,进行知识碰撞、交互、整合、共享、转移等过程。这些过程实现组织内部和外部知识资源的快速流动,促进知识吸收能力、应用能力与创造能力的提升,加速知识创新和技术创新,提高组织的创新绩效。在运行阶段初期,协同主体之间的知识系统相关性较弱,协同主要以显性知识的共享与转移为主。经过组织间长期的了解与磨合,协同主体间交流的知识就会由显性知识向隐性知识过渡。在知识协同终止阶段,由于知识协同目标的实现,因此协同主体会对知识协同产生的价值进行评估,并实施利益分配,确定后续知识协同活动的可行性,最后终止知识协同活动。组织知识协同作用机理如图1所示。

对于知识链组织的知识协同,高等院校和科研院所是知识的生产、传播系统,核心企业、供应商和竞争对手是知识的应用系统,客户是知识的需求和反馈系统。知识链是以满足客户需求为目标,通过高等院校和科研院所的知识优势,创造出客户需要的知识,然后交给核心企业和供应商对知识进行应用。企业和供应商将知识转化成相应的产品,再把产品输送给客户。客户会根据产品体验提供反馈信息,交由高等院校和科研院所对其知识进行完善。通过循环,实现知识的流动与知识共享,推动知识创造,实现知识增值,产生整体效益大于部分效益之和的知识协同效应[14]。知识链的组织知识协同运行机理如图2所示。

4 结语

通过本文的梳理與分析发现,国内外关于知识协同相关研究存在较大的差异。国内关于知识协同的研究大多是理论模型构建,即侧重于知识协同内涵、知识协同影响因素、知识协同运行机理、知识协同动机等主题的定性研究,关于知识协同的定量研究较少,国外关于知识协同的研究主要以实证研究为主。多数研究倾向于组织内部的知识协同,关于组织间的知识协同的研究较少,关于知识协同绩效评价的研究也较少。知识协同研究可以采用博弈论结合仿真技术等研究方法,将理论框架和实证研究进一步紧密结合。

在知识协同理论层面,过程论、活动论和增效论3个角度对知识协同描述具有差异。即过程论强调的是知识协同是动态双向的知识流动过程,活动论侧重的是知识协同由一系列知识活动构成,增效论侧重的是知识协同能够带来增值效应。同时,关于知识协同主体的协同意愿、主体的知识能力水平、主体的沟通能力、知识的隐匿性、知识匹配度、知识势差、协同的文化环境、市场环境及地理距离等因素对知识协同均存在显著影响有了清晰的认识。组织知识协同作用机理可以分为准备阶段、运行阶段和终止阶段3个阶段。即准备阶段是协同主体识别知识协同创新机会;运行阶段是协同主体通过一系列知识活动过程实现知识协同创新,从而提高知识协同绩效;终止阶段是协同主体通过对本次的知识协同过程做出反馈,确定下一次知识协同活动的可行性。企业可以从知识协同主体、知识协同客体及知识协同环境3个方面提高知识协同创新绩效。在知识协同主体方面,企业员工提高自己的沟通表达能力,通过在知识协同过程中的有效沟通减少协同主体之间在交流过程中的障碍,从而促进知识协同活动的开展。在知识协同客体方面,企业多组织一些关于企业知识的学习研讨会,提升员工的知识水平,降低员工间的知识势差。在知识协同环境方面,企业可以设立奖罚制度,对积极参与知识协同活动的员工给予奖励,对消极参与知识协同活动的员工给予处罚。

参 考 文 献

[1]Muhammad F.An empirical study of university-industry R&D collaboration in China:Implications for technology in society[J].Technology in Society,2013,35(3):191-202.

[2]Patti Anklam.Knowledge Management:The Collaboration Thread[J].Bulletin of the American society for information and technology,2002,28(6):8-11.

[3]Leijen H V,Baets W R J.A cognitive framework for reengineering knowledge–intensive processes[C].Proceedings of the 36th Hawaii International Conference on System Sciences(HICSS03),Hawii,

USA,2002.

[4]陈昆玉,陈昆琼.论企业知识协同[J].情报科学,2002

(9):986-989.

[5]孟潇,张庆普.跨组织科研合作中知识协同过程模型研究[J].科技进步与对策,2016,33(12):130-137.

[6]杨坤,胡斌,吴莹.分布式创新网络知识协同空间:概念、系统模型及研究展望[J].科技进步与对策,2016,

33(15):126-132.

[7]Jun Wang,Wei Wei,Liting Ding,et al.Method for analyzing the knowledge collaboration effect of R&D project teams based on Blooms taxonomy[J].Computers & Industrial Engineering,2017,103:158-167.

[8]储节旺,张静.企业开放式创新知识协同的作用、影响因素及保障措施研究[J].现代情报,2017,37(1):25-30.

[9]游达明,孙洁.企业开放式集成创新能力的评价方法[J].统计与决策,2008(22):179-181.

[10]罗琳,魏奇锋,顾新.产学研协同创新的知识协同影响因素实证研究[J].科学学研究,2017,35(10):1567-1577.

[11]何郁冰,张迎春.网络嵌入性对产学研知识协同绩效的影响[J].科学学研究,2017,35(9):1396-1408.

[12]赵健宇,任子瑜,袭希.知识嵌入性对合作网络知识协同效应的影响:吸收能力的调节作用[J].管理工程学报,2019,33(4):49-60.

[13]吳悦,顾新.产学研协同创新的知识协同过程研究[J].中国科技坛,2012(10):17-23.

[14]洪银兴.产学研协同创新的经济学分析[J].经济科学,2014(1):56-64.

[15]任鹏俊,许琦.基于Ajax4jsf的技术知识协同管理平台[J].企业科技与发展,2018(1):78-81.