基于双金属球三维电场探空仪的一次雷暴云内电荷结构观测研究

张鸿波, 郄秀书, 刘明远, 蒋如斌, 陆高鹏, 刘瑞婷, 刘冬霞,陈志雄, 孙竹玲, 李宗祥, 李进梁, 马子龙

1 中国科学院大气物理研究所中层大气与全球环境探测重点实验室, 北京 100029 2 中国气象科学研究院灾害天气国家重点实验室, 北京 100081 3 中国科学院大学, 北京 100049 4 中国科学技术大学地球和空间科学学院, 合肥 230026 5 北京城市气象研究院, 北京 100089 6 南京信息工程大学气象灾害预报预警与评估协同创新中心, 南京 210044

0 引言

在雷暴生成和发展过程中,云内复杂动力-微物理过程的共同作用会使雷暴云携带大量分层聚集的正、负极性电荷,并最终导致闪电的发生.对雷暴云电荷结构的客观认识和深入理解有助于了解云内的起电和闪电的产生机制、进一步揭示雷暴云内动力-微物理-电过程的相互作用.此外,雷暴云电荷结构也是雷暴电耦合数值模式研究、雷暴气象研究的基础(MacGorman et al., 2015; 谭涌波等,2015).因此,开展雷暴云电场观测,研究云内电荷结构及其发展演变和形成原因具有重要的科学意义.

雷暴云电荷结构的观测手段主要分为两类:雷暴云电场探空,即原位观测和地基遥感测量,后者主要是利用地基多站观测,通过计算闪电放电中和的电荷源位置或闪电辐射源三维定位来反演电荷结构.Simpson和Scrace(1937)通过穿云观测提出了经典的雷暴三极性电荷结构分布;之后,诸多学者通过遥感测量手段进行研究,广泛接受和认同了这一电荷结构模型(Krehbiel et al., 1979; Bruning et al., 2007).通过地基连续探测发现,电荷结构会随雷暴的发展而变化,也发现了反极性电荷结构的存在和青藏高原特殊三极性电荷结构等(张义军等, 2002; Qie et al., 2005; Wiens et al., 2005; 郄秀书等, 2013).但地基遥感反演只能获得雷暴云内参与放电区域的电荷结构,而且得到的雷暴电荷结构比较简化,尤其是仅有少量闪电发生的雷暴或较少闪电发生的雷暴层云等区域,则很难通过地基测量反演得出.为了获得雷暴云内更为准确、详细的电荷结构,必须借助雷暴云内电场的原位探测.

常见的电场探空仪有电晕探针(Byrne et al., 1983; 赵中阔等, 2008)、场磨电场探空仪(Marshall et al., 1995)和双金属球电场仪(Marshall et al., 1995; 罗福山等, 1999).其中,双金属探空仪可以同时获得雷暴云内电场的三维分量,且探测误差相对较小.探空仪的载体有气球、火箭和飞机.通过对比气球和火箭的同步探空结果发现,虽然两种设备的探测路径和时间有所差别,但得到的电场廓线显示出相似性,表明气球探空结果可以较好地反映雷暴云电荷结构(Marshall et al., 1995).因此国际上多选用双金属球电场探空仪的原理进行仪器研制,并利用气球为载体开展雷暴外场探空实验.Stolzenburg等(1998b)通过对美国新墨西哥州单体雷暴的电场探空发现,上升气流区内的电荷结构呈四极性,而上升气流区外,垂直方向上有至少6个电荷层.利用多组电场探空数据,Stolzenburg等(1998c)提出了雷暴对流区具有代表性的电荷结构模型,同时指出,雷暴云内电荷层的高度和温度范围有所不同,可能与不同类型雷暴的最大垂直上升速度相关.已有探空数据表明,实际的雷暴云电荷结构远比三极性结构复杂(Rust and Marshall, 1996; MacGorman et al., 2005).雷暴云电荷结构不仅与地域、雷暴类型相关,而且随雷暴的发展阶段和云内所处位置(对流区、层云区、云砧等)不同而有所差异,呈多样性(Stolzenburg et al., 1998a,b, 2001; Weiss et al., 2008; Marshall et al., 2009; 赵中阔等, 2009; Zhang et al., 2015).

从20世纪60年代开始,我国陆续有学者从事探空仪的开发研制,但用于雷暴云电场探空实验相关研究很少(袁箴等, 1965; 赵中阔等, 2008).赵中阔等(2009)基于电晕放电原理自主设计的GPS强电场探空仪,可以实现云内强垂直电场的一维测量.通过利用该仪器对甘肃平凉地区的雷暴进行穿云观测,研究获得了我国内陆高原雷暴的电荷分布,并且对基于地基遥感发现的高原特殊三极性电荷结构的观点进行了验证(Qie et al., 2005),目前该探空仪继续应用在甘肃平凉和青海大同等地区的雷暴强电场探空实验中(Zhang et al., 2018).

夏季,华北平原地区经常发生不同类型的雷暴,并伴随较大频数的闪电(冯桂力等, 2008).国内学者基于有限的地基闪电三维定位数据对华北平原地区的雷暴云电荷结构开展了个例研究(郑栋等, 2010; 李亚珺等, 2012; 刘冬霞等, 2013; Zhang et al., 2016).但到目前为止,对该地区的雷暴云电荷结构研究尚无电场探空数据,其详细的电荷结构、各主要电荷区分布高度等基本问题还不清楚.因此为了直接获得华北平原地区雷暴云电荷结构,进一步研究云内电荷结构的形成机制,本研究团队自主研制了具备较高探测精度、可同时测量云内电场三维分量的双金属球三维电场探空仪,并在山东沾化地区开展雷暴电场探空观测实验.本文就2019年8月7日获取的一次中尺度对流系统的电场和气象要素综合探空数据,结合地面大气电场、雷达回波、数值模式反演的动力场等资料,对其云内电场和电荷分布进行分析,首次通过穿云观测给出华北平原地区雷暴云电荷结构分布特征.

1 双金属球三维电场探空仪及实验观测

双金属球三维电场探空仪的工作原理是静电感应,在外界电场的作用下两个对称放置的金属球分别带有等量异号的感应电荷.大气电场的变化比较缓慢(秒量级及以上),在一定时间内认为是常数.为了定量探测“准常数”大气电场,仪器采用旋转传感器-双金属球的方式来周期性改变其感应电荷量,使得有电流通过放大电路获得电压测量值,进而反演获得大气电场(Stolzenburg et al., 1998b; 罗福山等, 1999).根据静电场作用下双金属球感应电荷计算方法(Davis, 1964)和测量电路的工作原理可知,探空仪的电压输出与大气电场在两球球心连线方向的分量呈线性关系.

图1 自主研制的双金属球三维电场探空仪及综合探空系统构成图Fig.1 Structure diagram of the self-developed three-dimensional electric field sonde and the thunderstorm integrated sounding system

电场探空仪的核心部件是完全自主研制的对称放置的内部包含有电场测量电路、电子罗盘传感器、音频编码、通讯模块、单片机、供电模块等完整独立电路的双金属铝球(图1b)(Stolzenburg et al., 1998b).电场探空仪结构如图1a最下侧所示,重量约1200 g.探空仪工作时在竖直和水平平面内同时旋转.测量双金属球感应电荷量的同时,采用电子罗盘传感器同步测量电场探空仪的三维姿态,包括双金属球的相对上下和环氧管的水平方位角;进而可以矢量分解获得大气电场的三维分量.探空电场采样率为32 Hz,三维姿态采样率16 Hz,所测数据逐秒实时回传至地面.

电场探空仪悬挂于雷暴电场综合探空系统的底端.系统构成还包括气象探空仪、降落伞、探空气球等,所有设备使用防水尼龙绳连接,有效减小因绳子上雨滴冻结带电对电场探空仪测量结果的影响.气象探空仪可以提供时间、位置和探空路径上的温度、相对湿度等,与探空电场数据共同构成雷暴电场-气象综合探空资料.地面接收单元,与电场探空仪配套开发使用,由室外接收天线、信号放大器、解码模块和接收机构成.通过串口读取和保存探空数据,并利用自主编写软件进行数据保存、处理和显示.实验室测试和外场实验结果表明整套探空系统良好稳定工作.需要说明的是由于该电场探空仪的标定难度比较大,目前还没有对其进行整体标定,本文所用的探空仪输出信号与电场的转换系数采用理论计算值.但由外场试验数据可知,近地面的探空电场与同时刻地面大气电场仪的观测结果极性相同、幅值基本相同;探空电场信号中记录的人工引雷脉冲幅值变化与郄秀书等(1996)利用模式计算结果基本相同;以及后文介绍的探空系统上下往返结果的相似性均说明了电场探空数据的可靠性.另外,转换系数的偏差只会引起探空电场强度小幅度的变化,而对电场极性和反演的电荷结构分布结果没有影响.

基于电场探空仪测量数据,发展数据解析算法获得探空轨迹上的三维电场分量,进一步结合气象探空仪同步资料得出云内垂直电场廓线.然后,利用高斯定理的一维近似(公式(1)),计算得出雷暴云内探空路径上的电荷密度分布特征:

(1)

其中ρ为电荷密度,z为高度,ε为大气介电常数(8.85×10-12F·m-1).电荷结构计算中剔除了厚度较小(Δz<200 m)或电荷密度很小(|ρ|<0.1 nC·m-3)或|ρΔz|<50 nC·m-2的电荷层,筛选阈值与国内外其他研究相同(Stolzenburg et al., 1998b).Stolzenburg和Marshall(1994)利用观测实验和数值模拟说明了高斯定理一维近似计算的合理性.本文中电场极性采用物理学定义,即竖直向上为电力线的正方向(向上的电场为正).文中所标注的时间,均为世界时.

探空实验站点位于华北平原腹地山东省沾化地区(37.828°N,118.115°E),地形平坦,东临渤海湾,夏季会有较多雷暴系统过境(冯桂力等, 2008).实验站点布设有一台大气平均电场仪和一套地面自动气象站用于实时监测雷暴地面电场和风温湿压的变化,相距1.5 km的山东引雷实验主观测站点也安装有大气平均电场仪、快慢天线、磁天线等设备,进行协同观测.另外,河北沧州市的S波段多普勒天气雷达(探空实验站点西北方向127 km处)提供了对流系统的雷达回波及其发展演变,也是判断探空气球释放时机的重要参考依据.同时,为了获得雷暴系统高时空分辨率的动力场特征,本文还结合了北京城市气象研究院变分多普勒雷达分析系统(VDRAS, Variational Doppler Radar Analysis System)的分析场数据.该系统利用四维变分技术对多普勒雷达资料进行同化分析,并融合区域5 min自动气象站资料以及中尺度数值模式结果,实现对流系统三维热、动力特征的反演(陈明轩等, 2016).

2 雷暴云电场探空观测结果分析

2.1 雷暴特征概述

2019年8月7日山东省沾化区附近发生了一次中尺度对流系统天气过程.05∶06雷达观测到在探空站点西北方向23 km处有雷暴局地生成,随后迅速发展加强,到05∶48雷暴进入成熟期,整体呈西南-东北分布,最大回波强度超过50 dBZ,强回波(≥35 dBZ)面积约430 km2.随着雷暴向测站方向缓慢移动,其南北两侧呈现非对称发展,北侧回波强度逐渐减弱并向东北扩展,而中侧和南侧则继续发展,并在南侧不断触发新的对流而向南伸展,雷暴逐渐呈现近“T”型分布.至07∶00,雷暴整体开始减弱,进入消散阶段,图2给出了该阶段不同时刻的雷达组合反射率因子图.可以看出,07∶30雷暴东北侧的弱回波区开始与雷暴主体分裂,随后回波强度和面积有所增加,继而减弱消散,最大回波强度不超过40 dBZ.雷暴西北侧、南侧对流区也不同程度减弱.09∶00雷暴基本消亡.

通过分析雷达回波和地面大气电场信息,于07∶24释放探空系统.图2中的黑色曲线即为探空系统飞行轨迹的水平投影,红点为雷达对应时刻探空系统所处的位置,可以发现探空系统始终处于该雷暴东北侧的弱回波区域.另外,结合图中不同时刻探空系统所处高度的VDRAS水平风场可知,探空系统的飞行轨迹与雷暴云内的三维风场相对应,说明二者数据的一致性和可靠性.进一步结合电场综合探空资料和雷达数据可知,08∶30探空系统(所处高度9 km)已经从雷暴云顶飞出,到09∶20飞行至最大高度20.1 km,所测电场强度接近0 kV·m-1,因此本文只分析探空系统上升阶段0~9 km的有效电场综合探空数据.

图2 探空期间不同时刻的雷达组合反射率因子数据黑色曲线代表探空系统飞行轨迹的水平投影;红点为雷达对应时刻探空系统所处的位置;灰色箭头是雷达对应时刻VDRAS输出的探空系统所处高度(子图中数字)的水平风场;粉色横线为图7(a—c)的剖线位置;蓝色Δ为探空系统水平移动距离计算的参考点(118.14°E, 37.83°N),是探空轨迹与粉色剖线的交点.Fig.2 Composite reflectivity of S band weather radar at different moments during the period of sounding Black curve represents the horizontal projection of the flight path of the sounding system, the red point is the real-time position of the sounding system, the gray arrow shows the horizontal wind field of VDRAS data at the altitude of the sounding system. Pink line presents the section line in Fig.7(a—c), and the blue Δ is the reference point to math the horizontal distance of sounding system which is the intersection of flight path and pink section line.

2.2 地面大气电场及闪电特征

图3为探空站点记录的地面大气平均电场随时间变化的曲线.雷暴期间,地面大气电场偏弱,最大值仅为2.5 kV·m-1(根据以往记录,强雷暴系统当顶时的地面大气电场强度通常可达5 kV·m-1).从图中地面电场波形叠加的脉冲可以看出,06∶15开始该雷暴中只有很少的闪电发生,其中07∶00前后的三个大脉冲是由一次人工引雷和近距离的自然闪电产生,通过现场观测和探空站点附近的闪电电磁信号记录表明,该雷暴共发生闪电20余次,且基本发生在06∶00前后的雷暴成熟阶段的初期.探空期间的地面大气电场如图3虚线框内所示,探空系统释放时地面电场强度为+1.8 kV·m-1.

图3 探空站点的地面大气平均电场随时间变化曲线,矩形框对应电场探空时间段Fig.3 Surface electric field at the sounding station, the dashed rectangle corresponds to the period of sounding

2.3 雷暴垂直电场和气象要素探空观测结果

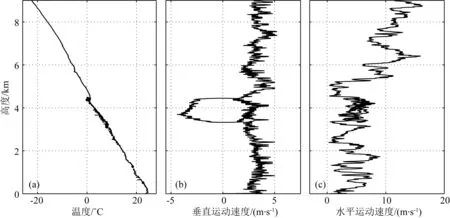

图4给出了电场探空系统的飞行高度随时间变化曲线,图5为其垂直和水平运动速度廓线以及探空路径上的温度.探空系统以2~5 m·s-1的垂直速度(图5b)上升至4.4 km高度,随后受下沉气流的影响,以相近的速度下降至3.3 km,同时水平向东南方向移动.7 min后探空系统再次上升并穿过雷暴云顶,垂直速度基本不变.由此看来,探空系统在4 km高度附近经历了上升—下沉—再次上升的复杂过程.结合图2探空系统飞行轨迹的水平投影也发现,探空系统由东北转向东南-正东-东北方向飞行,其运动轨迹受雷暴云内动力场的影响.当探空系统飞行至可识别的电荷层顶部高度7 km(图6b)时,其东-西方向的最大运动距离约为10 km,南-北方向约6.5 km.图5c可以看出,探空系统在5 km以下的水平运动速度在0~9 m·s-1之间振荡,高于5 km后逐渐增加,最大速度达18 m·s-1.图5a显示,近地面的大气温度为25 ℃,温度递减率约为5.5 ℃·km-1,0 ℃和-10 ℃温度层对应的高度分别为4.8和7.0 km.在探空系统准备和释放时雷暴系统已经产生地面降雨,近地面相对湿度接近100%,与探空站点的地面自动气象站数据一致;进入雷暴云后可能由于气象探空仪的传感器结冰或其他原因,相对湿度一直为100%,因此图5中没有给出其垂直廓线.

图4 探空获取的云内垂直电场及探空系统飞行高度随时间变化曲线Fig.4 Time variations of vertical electric field in the thunderstorm and the flight height acquired by the developed sounding system

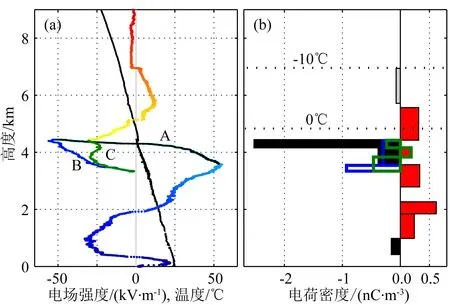

电场探空数据包含平滑波形(大气电场)和突变点(闪电或噪点),由于单次闪电时间尺度很小(通常为1 s),对雷暴大气电场变化曲线的影响可以忽略,因此首先对原始数据进行平滑处理,去除突变点.然后,根据电场探空仪的电压输出与大气电场在双球球心连线方向的分量呈线性关系,利用探空资料的外包络线计算出空中垂直电场和水平电场幅值随时间变化的曲线(Stolzenburg et al., 1998c).通过分析本次电场探空数据发现,探空电场幅值主要由垂直电场贡献,水平电场分量相比很小,可以忽略不计.另外,利用电子罗盘传感器的三维姿态数据可以得到两个金属球的相对上下位置,从而获知垂直电场的极性.通过得到的垂直电场幅值和极性,获得大气垂直电场随时间变化的曲线,如图4黑色曲线所示.进一步结合探空电场和同步气象探空仪数据,计算得出垂直电场廓线,如图6a所示.由图可知,垂直大气电场在高度上有多次极性变化.虽然电场探空仪整体标定存在难度,还未开展,但近地面的探空电场强度在2~4 kV·m-1左右,与同时刻地面大气电场仪的观测结果(幅值和极性)基本相同,说明了电场探空数据的准确性;350 m~2 km高度间的电场为负值,峰值约-33 kV·m-1.探空系统由2 km首次上升至4.3 km高度时,电场极性转变为正,最大值约55 kV·m-1,对应高度为3.6 km;随后电场再次为负,4.4 km时达最小值-56 kV·m-1,是电场廓线中的最大幅值;探空系统在4 km附近下沉和再次上升中探空电场均显示为负值.当探空仪上升至5.1 km,电场又转变为正;到7.0 km再转变为负,此时的电场强度已经很弱,继续上升电场强度逐渐变小并趋于0 kV·m-1.

图5 探空获取的温度、垂直和水平运动速度廓线Fig.5 Profiles of sounding temperature, vertical and horizontal flight velocity

图6 (a) 2019年8月7日探空垂直电场和温度廓线; (b) 基于高斯定理一维近似计算的雷暴云电荷结构(红正黑负),4 km附近下降B和上升C阶段的电荷层分别用蓝色和绿色框区分标识,具体见图8Fig.6 (a) Profiles of sounding vertical electric field and temperature; (b) the corresponding charge structure based on one-dimensional approximation of Gauss′s Law. Red/black rectangle represents positive/negative charge layer, while the charge layers of falling stage B and rising again stage C near 4 km are marked as blue and green to distinguish with that of rising stage A (more details in Fig.8)

2.4 雷暴云电荷结构分布

利用公式(1)的高斯定理一维近似方法,将上述探空垂直电场廓线计算得出雷暴云内电荷密度的垂直分布,如图6b所示,红色和黑色分别代表正和负极性电荷层.可以看出处于减弱阶段的该雷暴弱回波区域内存在多个正、负极性交替的电荷层.其中0 ℃附近为一个正极性电荷区,高度在4.4~5.6 km之间,电荷密度为0.32 nC·m-3.3.6~4.4 km高度范围内有多个不同强度、不同厚度的电荷层,整体呈负极性.由于探空系统在该高度范围内经历了上升、下沉和再次上升过程,电荷分布表现比较复杂,详细分析见下文.1.0~3.6 km高度之间具有三个正极性的电荷层,厚度和电荷密度分别为(780 m, 0.33 nC·m-3)、(420 m, 0.62 nC·m-3)和(860 m, 0.24 nC·m-3).1 km以下有一个厚570 m的负极性电荷区,密度是-0.16 nC·m-3.0 ℃层上方有一个很微弱的负电荷区,高度范围为5.7~6.9 km,密度仅为-0.075 nC·m-3,虽然该电荷区的电荷密度小于筛选阈值,但考虑该电荷区的高度位置,推测其可能为雷暴云顶附近的电荷屏蔽区,因此将其列出(采用灰色标注,以区别于其他满足筛选条件的电荷层).7 km以上电场幅值平稳且在0 kV·m-1附近,没有可识别的电荷区.

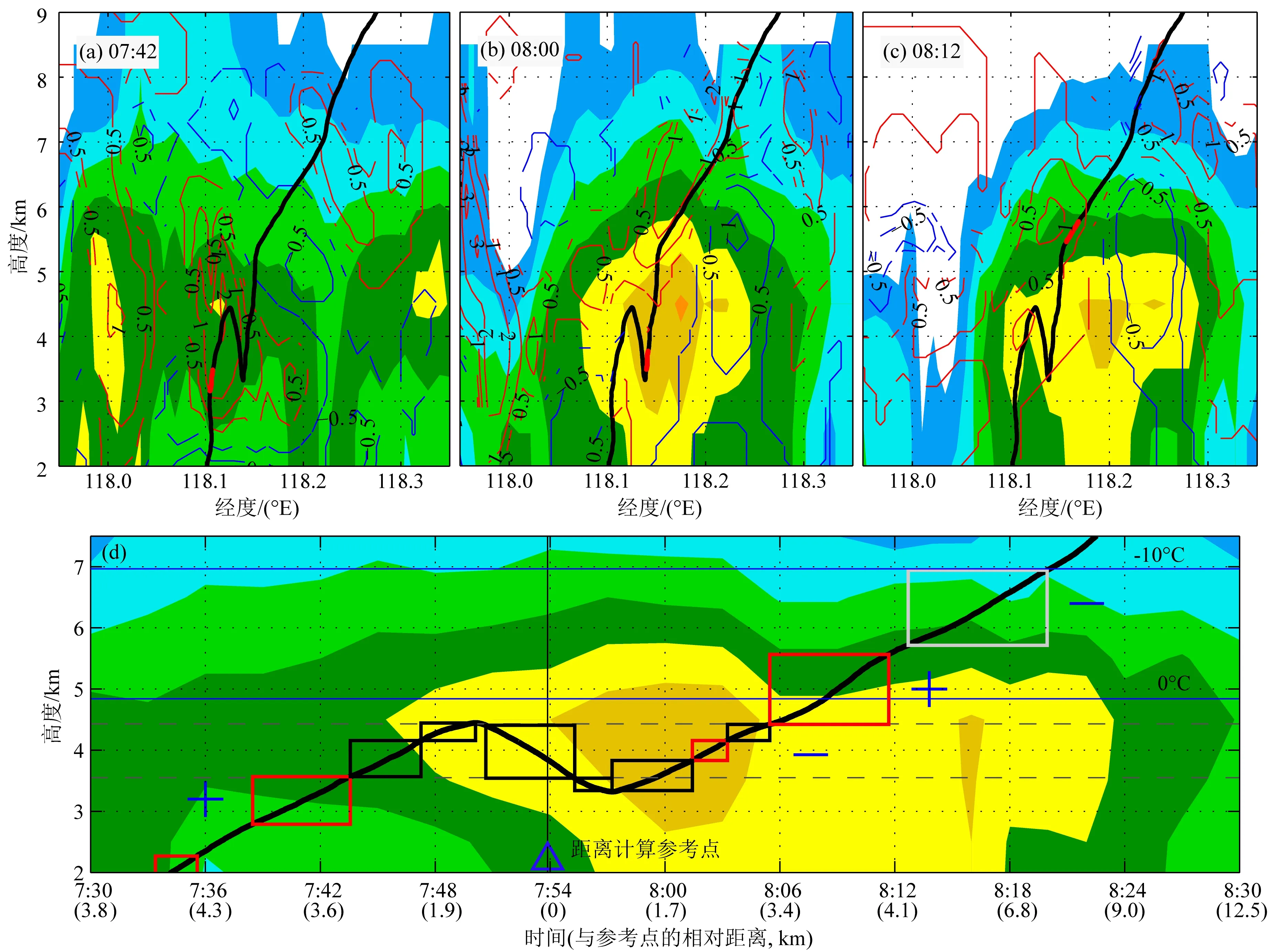

图7(a—c)分别给出了07∶42、08∶00、08∶12三个时刻沿37.83°N(图2f剖线)的雷达反射率因子和VDRAS垂直风速的剖面图,其中该剖线位于电场探空轨迹水平投影南-北向的中间位置,与两端最大距离为2~3 km,因此不同时刻的剖面图能够反映探空系统所在位置的相关信息.由于雷达最低仰角的原因,沧州站的雷达数据未能提供近地面的雷达回波.从图中可以看出,探空期间该雷暴一直处于减弱消散阶段,弱回波区的云顶高度约8 km,相比成熟阶段(>10 km)云体高度降低,云内的电荷层高度也会随之变低.结合图6云内电荷结构的空间分布推断,4.4~5.6 km高度之间(0 ℃层附近)的正电荷区为该雷暴弱回波区的云内主正电荷区,紧挨下方3.6~4.4 km高度之间是云内主要负电荷区,3.6 km以下的三个正电荷层构成雷暴云内下部位置的正电荷区.雷暴主体电荷结构呈现正-负-正极性分布,但中部负电荷区和下部正电荷区均包含多个不同强度、不同厚度的电荷层.此外,0 ℃层上方的弱电荷区为云顶附近的负极性电荷屏蔽区,1 km以下的负电荷区则可能是由于携带负电荷的降水粒子下沉以及近地面电晕粒子聚集形成.雷暴中部位置分布的正-负-正电荷区与李亚珺等(2012)基于地基闪电观测反演的该地区一次多单体雷暴消散阶段的结果有较大差异,可能与雷暴的发展属性、雷暴云内的电特性(闪电发生频次明显差异)等有关.

图7d显示了不同时刻探空系统位置对应的雷达反射率因子廓线.可以看出,探空路径上的回波顶高基本不变,回波强度先随时间略有增大,08∶24后减弱消散,与雷暴弱回波区(图7(a—c))的发展趋势一致.图中也给出了不同时刻探空系统相对参考点(118.14°E, 37.83°N)的水平距离(括号内数字),考虑到探空系统飞行到该参考点时所处高度为3.8 km,对应中部负电荷区,因此计算距离表示其与中部负电荷区的水平距离.图7d中的方框代表各电荷层(包括对应高度和时间),横虚线为不同极性电荷区之间的分界线.由图可知,3~6 km之间雷暴云的电荷结构主体呈现正-负-正分布,上部正电荷区、下部正电荷区与参考点的水平距离均约为3.7 km,时间间隔分别为15 min和13 min.如果基于探空系统的运动速度计算,对应位置的相隔时间和距离不会这么大,而该个例中较大的间隔是由于探空系统上升过程中在4 km附近经历了下沉、再次上升的往返过程.根据Marshall等(1995)火箭和气球同步探空结果可知,虽然气球上升需要一段时间,但探空结果仍能较好地反映雷暴云内的电荷结构,研究也指出探空路径水平偏移1~3 km,所得的电场廓线变化较小、电荷结构分布基本不变,相关数值模拟对此也做出了验证(Stolzenburg and Marshall, 1994; Zhang et al., 2018).因此本文的探空结果一定程度上可以表示该雷暴弱回波区的垂直电荷结构分布.

图7 (a—c)不同时刻沿图2f粉色剖线的雷达反射率因子图,色标与图2相同.(d)不同时刻探空系统所处位置对应的雷达反射率因子廓线,括号内数字为对应时刻探空系统相对参考点Δ的水平距离,方框代表图6中各电荷层,横虚线为不同极性电荷区之间的分界线,0 ℃和-10 ℃层所处高度如蓝线所示Fig.7 (a—c) Same as Fig.2, but the vertical profiles of radar reflectivity along 37.83°N, pink line in Fig.2f. (d) Radar reflectivity profiles of the grids closest to sounding system over time, the number in parentheses is the distance between sounding system and reference point Δ. The rectangles are the calculated charge layers in Fig.6b, and the horizontal dotted lines are the rough boundary of charge regions of different polarity. The heights of 0 ℃ and -10 ℃ layers are shown by the blue line

此外,从图6b和7d也可以发现,在中部负电荷区高度范围内(3.6~4.4 km)有多个不同强度、不同厚度的电荷层.电荷层的分界是依据垂直电场廓线的变化斜率或者电荷密度的变化而确定,同一极性电荷区中的多个电荷层反映了其内部电荷(密度)分布的不均匀性.考虑到电场探空系统在中部负电荷区的高度范围内经历了上升、下沉和再次上升过程,根据探空系统飞行高度及探空电场的曲线变化,将其分为A、B、C三个阶段,如图4所示.结合雷达回波和VDRAS三维风场资料可以看出,该过程中探空系统的飞行轨迹与云内风场一致,反映了雷暴云内动力环境的复杂性.通过将三个阶段对应的探空轨迹、垂直电场、电荷分布以及气象要素数据等(如图8所示)综合分析发现,探空系统以近似稳定的水平运动速度向东南方向飞行,相邻阶段之间的水平距离小于3 km,垂直运动速度的大小也基本相同,方向(向上/向下)不同.但A、B、C三个阶段的电场廓线和电荷结构分布虽相似却不完全相同(图8(a,b)):上升阶段A的电场强度从+53 kV·m-1变化为-53 kV·m-1,呈两个不同厚度和不同电荷密度的负极性电荷层,上部的负电荷层厚度为290 m,电荷密度达-2.52 nC·m-3,是整个电荷结构中电荷密度的最大值,紧邻下方的电荷层厚度和电荷密度分别为590 m和-0.38 nC·m-3.下降阶段B的电场从-53 kV·m-1变化为-3.8 kV·m-1,同样为两个不同密度的负极性电荷层,但电荷密度相比于阶段A较小(-0.30 nC·m-3和-0.93 nC·m-3).当探空系统再次上升经历阶段C时(厚度1.0 km),电场从-3.8 kV·m-1减小为-30 kV·m-1,电场的变化较为复杂,上下两端为负电荷层、中间为正电荷层,整体呈负极性,电荷密度均小于0.5 nC·m-3.以上由探空系统在中部负电荷区高度范围内,上下往返但水平间隔较小所获的数据表明,云内电荷结构分布(电荷层极性、高度及密度)相似但又有差异.分析结果在给出雷暴云内详细电荷结构分布的同时,结果的相似性再次佐证了电场探空仪数据的准确性,而差异性则反映了雷暴云内电荷分布的复杂性和时空不均匀性.电荷分布的复杂性可能与云内较弱的垂直速度有关,云内荷电粒子不能有效分层而在空间聚集形成多个小的电荷区,与中尺度对流系统层云区域的复杂电荷结构具有一定相似性(Stolzenburg et al., 1998a; Stolzenburg and Marshall, 2008).需要继续开展更多的雷暴电场探空实验(尤其是同一雷暴的不同位置、不同阶段)进行研究.

图8 探空系统在上升A—下沉B—再次上升C三个子阶段的垂直电场廓线、对应的电荷分布及气象要素(温度和垂直运动速度)和运动轨迹Fig.8 Profiles of sounding vertical electric field, corresponding charge structure, meteorological element (temperature and vertical flight velocity), and the flight trace of sounding system during the three stages (A: rising, B: falling, C: rising again)

3 结论与讨论

研究团队自主研制了具备较高探测精度、可同时测量云内电场三维分量的双金属球三维电场探空仪,为国内雷暴云电场和电荷结构研究增加新的观测手段.通过对华北平原地区发生的一次雷暴穿云观测,并结合地面大气电场、天气雷达、VDRAS反演的动力场资料等进行综合分析,首次给出该地区雷暴云内电场、气象要素同步探空数据和电荷结构分布特征.

本次中尺度对流系统持续时间约4个小时,在雷暴成熟阶段初期发生了少量(约20个)闪电,之后也仅有极个别闪电发生,地面大气电场较弱,最大值仅为2.5 kV·m-1.在雷暴减弱阶段,对当顶的弱回波区开展电场综合探空观测,此时云顶高度约8 km.研究结果表明,大气垂直电场在高度上有多次极性变化,最大幅值约56 kV·m-1.雷暴云内存在五个极性交替的电荷区,中间主体呈正-负-正分布的电荷结构:4.4~5.6 km之间的上部正电荷区(0 ℃附近),3.6~4.4 km之间具有多个电荷层的中部主负电荷区,1.0~3.6 km之间由三个不同厚度、不同电荷密度的电荷层构成的正电荷区.此外,在1 km下方有一个负极性电荷区,云顶附近5.7~6.9 km之间是一个弱负极性电荷屏蔽区.探空系统在云内4 km附近(中部负电荷区所处高度范围)经历了上升、下沉和再次上升的往返运动过程,通过对探测的3组水平位置变化较小的资料分析发现,雷暴云内动力环境复杂,电荷结构分布相似但又不完全相同,反映了雷暴云内电荷分布的复杂性和时空不均匀性.本文通过对仅有极少闪电发生、地面电场表现较弱的雷暴(不能通过地基反演方法获取电荷结构)穿云观测发现,其云内确实存在电场和电荷结构分布.这为今后类似情形开展探空实验提供指导和依据,也为认识这类少有闪电发生的雷暴云内电过程以及对比研究产生不同频次闪电的雷暴特征提供技术手段和数据支撑.

基于上述分析的雷暴云内电荷结构分布特征,结合雷达回波和VDRAS动力场资料,进一步对雷暴云内的电荷分布及可能形成机制进行探讨.前面分析得知3~6 km高度雷暴云电荷结构的主体呈正-负-正极性分布,与经典的三极性电荷结构相似;但这三个电荷区所处的环境温度均高于反转温度(一般在-10~-15 ℃),不能用软雹碰撞冰晶的非感应起电机制(Takahashi, 1978; 孙凌等, 2018)很好地解释.不过在雷暴的成熟阶段,最大云顶高度达12 km,地面电场有一定强度(约1 kV·m-1),有少量的闪电发生,反映雷暴云内已经形成一定的电荷分布;当雷暴进入减弱阶段,云顶高度降低,使得云内已有的电荷区高度下降(Zhang et al., 2015).另一方面,结合VDRAS的三维风场分析发现,雷暴云内的水平风向为西偏南,由强回波区指向探空所处的弱回波区,可能将一定量荷电粒子平流输送至弱回波区,进而对该区域云内电荷分布产生贡献(Carey et al., 2005).另外,除了已有电荷区下降和电荷的平流输送外,该弱回波区内可能也存在一定的局地起电能力而贡献于云内电荷分布(Shepherd et al., 1996; Wang et al., 2018).此外,该区域内几乎没有闪电发生,有助于雷暴云内电荷的累积(Zhang et al., 2015).中部负电荷区内复杂的电荷分布,也反映了雷暴云内动力场对于电荷分布具有重要的作用.雷暴最上方的弱负电荷区,通常是云内电荷在云顶附近形成的电荷屏蔽区.而1 km下方的负电荷区则可能是在雷暴条件下地面电晕粒子形成的近地面电晕屏蔽层(Qie et al., 1994; 郄秀书等, 1998),携带负电荷的降水粒子下沉也可能有一定作用(Stolzenburg et al., 1998c).另外,07∶30前后地面电场和探空电场的变化规律比较相似,由此提出一种猜测1 km下方计算的负电荷区也有可能不是真正的电荷层,而是由于雷暴云内的电荷分布变化而导致的近地面电场的变化,这需要后续开展多点探空观测来验证.

接下来将利用耦合了起电-放电方案的WRF-Elec模式(孙凌等, 2018)对该雷暴开展模拟研究,进一步探讨电荷分布的形成机制.本文给出了华北平原地区一次中尺度对流系统的云内电荷结构,但由于个例的特殊性(很少闪电发生)和电荷分布的复杂性,仍需进一步对该地区雷暴电荷结构及其形成机制进行研究.我们将继续开展更多的电场综合探空实验,通过多个个例对比研究,结合地基闪电定位反演和数值模式来全面充分认识华北平原地区雷暴云的电荷结构.

致谢感谢山东人工引雷实验全体人员对雷电外场观测和雷暴电场探空实验付出的努力,感谢美国密西西比大学Thomas C. Marshall和Maribeth Stolzenburg两位教授对双金属球三维电场探空仪研制提供的指导和帮助,感谢山东省气象局和滨州市气象局对实验的大力支持.