因子分析在土壤地球化学测量中的应用:以大兴安岭北段呼中地区为例

史冬岩,张坤,张玉鹏,高勇,唐伟,吕明奇,石金国

1.黑龙江省自然资源调查院,哈尔滨 150036;2.黑龙江省地矿投资集团有限公司,哈尔滨 150036;3.中国地质大学(北京) 地球科学与资源学院,北京 100083;4.黑龙江省第五地质勘查院,哈尔滨 150036

0 引言

研究区位于大兴安岭地区北段东麓,行政区划属黑龙江省大兴安岭地区呼中区管辖,地处大兴安岭北段的森林植被浅覆盖区域,前人对东北森林沼泽区化探异常查证方法进行了广泛的技术研究[1--4]。化探手段在森林沼泽地区的矿产勘查中发挥着重要作用,近年来区域上新发现矿床,如塔源二支线铅锌矿床、碧水铅锌矿床、下嘎来奥伊河铅锌矿床[5]、岔路口钼矿床、小柯勒河铜钼矿床等,都是在以化探信息为线索的基础上查证并发现的。但前人对化探信息的应用多侧重于在元素浓集中心寻找相应矿床,而对元素组合差异所反映的不同找矿线索尚未引起足够重视,以致在勘查工作的早期不能对矿区进行预判和较综合的认识。

大比例尺土壤测量作为化探的重要手段,其对分析数据的正确处理与合理解释在找矿工作中具有重要意义。因子分析是地质学领域中传播最快、使用最广的多元统计方法之一,在地球化学分区与矿床成矿预测中具有广泛应用[6--8],其为一种降维的方法,利用新变量来替换原始变量,并通过对新变量的分析达到合理解释的目的,从而有效指导找矿工作。笔者通过对1∶20 000土壤地球化学测量成果进行因子分析,得到3个新变量,探讨了各因子组合与成矿元素的关系,并以此为基础,对成矿过程进行推断预测。

1 研究区概况

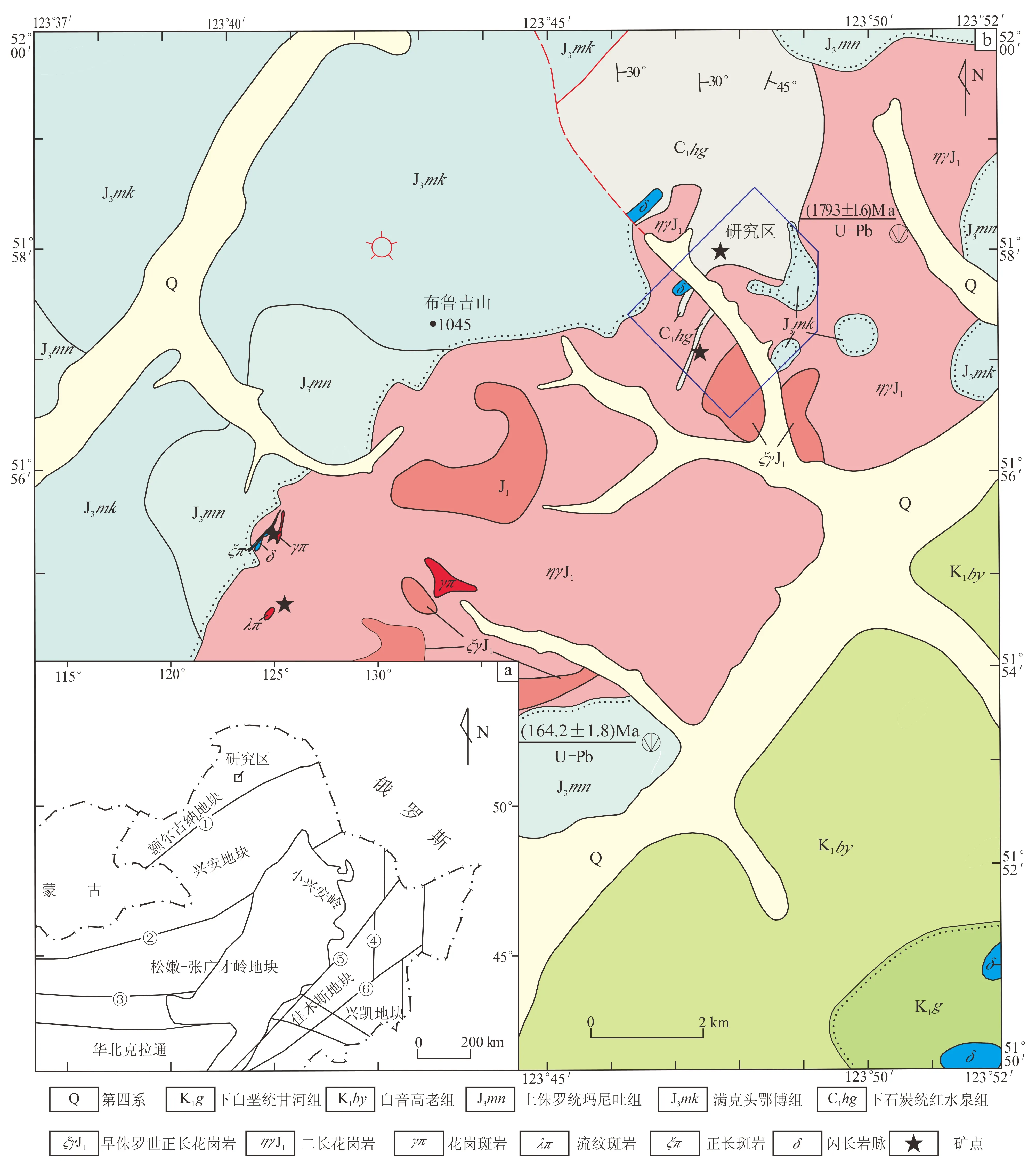

研究区位于大兴安岭北段额尔古纳地块内(图1a)。早古生界主要为岛弧或弧火山沉积建造;中生代以来,在欧亚板块与太平洋板块相互作用的影响下形成滨太平洋陆缘岩浆弧叠加在天山—兴蒙造山系之上。区域内先后经历了古亚洲洋陆缘增生--滨太平洋大陆边缘活动等构造演化。有学者认为,大兴安岭中生代的大面积火山岩带与古太平洋的俯冲密切相关[9--13]。

近年来的研究发现,大兴安岭在中生代早期—中期的岩浆活动与蒙古—鄂霍茨克洋南向的俯冲有关[14--28],而古太平洋板块对该地区的俯冲及岩浆活动则发生于中生代晚期。所以,大兴安岭北段在早中生代就已具备形成斑岩型、接触交代型等矿床的有利条件。

1.1 地层

区域内有古生界(下石炭统红水泉组)、中生界(上侏罗统满克头鄂博组和玛尼吐组、下白垩统白音高老组和甘河组)和新生界(第四系)等地层出露(图1b)。

红水泉组:在区域北部,发育早石炭世海相正常碎屑岩、灰岩,局部夹凝灰岩的地层序列,并遭受浅变质作用;满克头鄂博组:在区域的西部与北部,以酸性火山熔岩和火山碎屑岩为主,为陆相火山强烈爆发形成,火山喷发韵律发育,经LA--ICP--MS锆石U--Pb同位素分析,年龄为(164.2±1.8)Ma;玛尼吐组:在区域的东北角与南侧,覆盖于满克头鄂博组火山岩之上的中性火山熔岩以及火山碎屑沉积岩;白音高老组:在区域的东南侧,为一套以流纹质凝灰岩、流纹质集块岩为主的酸性火山岩建造;甘河组:在区域的东南角,为一套以溢流相为主的基性熔岩组合;第四系:呈北东、北西向展布,分布在现代河流附近,由洪泛及河流侧向迁移所形成的地貌单元组成,呈长条形、枝杈状,与河谷形态相似。

1.2 侵入岩

研究区内侵入岩主要见二长花岗岩、正长花岗岩等出露于中部,北东向展布。侵入岩区大部分为二长花岗岩,南西侧为中粗粒正长花岗岩,呈岩株状侵入红水泉组地层,被满克头鄂博组地层覆盖。经LA--ICP--MS锆石U--Pb同位素分析,花岗岩年龄为(179.3±1.6)Ma,归属早侏罗世。

区域内脉岩出露较多,主要有正长斑岩、花岗斑岩、闪长岩、闪长玢岩和流纹斑岩等。其中花岗斑岩多呈脉状、岩瘤状出露,与银、钼矿化关系密切;正长斑岩主要出露于侵入岩体边部,与花岗斑岩、闪长玢岩相伴生,走向北东,与银、钼矿化关系密切。

①喜桂图—塔源断裂;②贺根山—黑河断裂;③索伦—西拉木伦—长春缝合带;④嘉荫—牡丹江断裂;⑤伊通—依兰断裂;⑥敦化—密山断裂。

1.3 构造

区域上的北东向深大断裂形成于蒙古—鄂霍茨克洋板块俯冲时期,并诱导出一系列北西向及北北西向次级断裂,具重要的控岩控矿作用。岩石普遍具碎裂结构,孔隙度较高,为成矿物质的运移、交代、沉淀提供了有利的空间[29]。东北部的下石炭统红水泉组浅变质陆源碎屑岩中见向斜产出,轴线呈北东20°~45°方向展布,西翼产状110°∠45°,东翼产状315°∠30°。

2 数据与研究方法

2.1 样品采集与分析

在研究区内进行了1∶20 000土壤地球化学测量工作。研究区内采样部位为坡积层下部(第四系河谷内不采样),采样深度在40~60 cm之间。采集的土壤样品呈褐色、黄褐色,成分以亚砂土、砂土等为主[30]。样品过筛为-10~+60目,干燥样品质量>150 g,送化验室制备、分析。

土壤样分析项目为Au、Ag、Cu、Pb、Zn、Mo、As、Bi等8种元素。使用QM--3SP2型行星式玛瑙无污染球磨机制备成200目,按照切乔特公式Q=0.8d2缩分送检测。结合地球化学调查样品的性质及各元素含量的实际情况,采用了以石墨炉原子吸收法、火焰原子吸收法、原子荧光法、发射光谱法、示波极谱法为主体的分析方案。样品分析由黑龙江省第五地质勘查院实验室于2017年10月完成。

随机按5%抽取重复性检验样品,进行密码编号,在分析基本样品前进行密码检查分析,计算基本分析与检查分析的相对双差RD,供质量检查及质量参数的统计计算,判断分析数据的重复性。本次分析的报出率、重复性检验合格率等均满足规范要求。

2.2 研究方法

因子分析一般通过以下步骤解决[31]:

(1)对原始的N个数据进行标准化处理,消除变量在数量级和量纲上的变化。

(2)求解变量之间的相关系数,形成相关系数矩阵R,或相似系数矩阵Q。

(3)确定公因子数目m及特征值总和百分比。

(4)求出因子载荷矩阵A。

(5)计算公因子共同度是否接近1,判断公因子是否已取得了变量Xij的绝大部分信息。

(6)必要时,对载荷矩阵A进行旋转,以更好地解释公共因子。

(7)计算因子得分及合理解释[32]。

3 数据分析

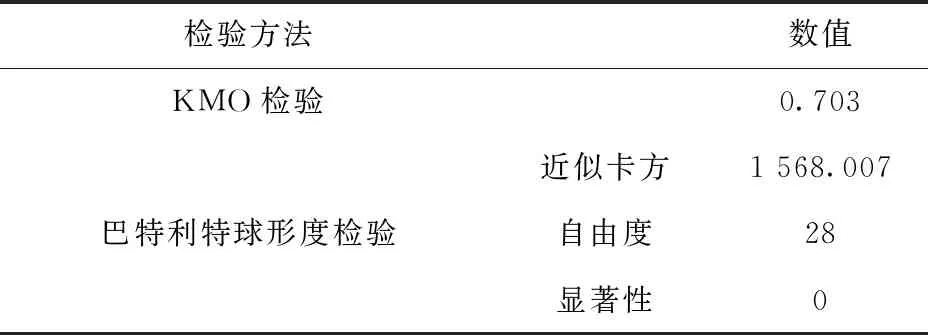

本文使用IBM SPSS Statistics 25软件,对研究区土壤地球化学测量的Au、Ag、Cu、Pb、Zn、As、Mo、Bi等8种元素含量进行了因子分析的相关性计算。经KMO检验,值为0.703;巴特利特球形度检验通过了χ2,均较适合做因子分析(表1)。

表1 KMO和巴特利特检验

由变量的相关系数矩阵(表2)可知,Pb与Zn显著相关,相关系数0.635;其次是Ag与Pb、Zn低度相关,相关系数分别为0.378、0.346;Cu与Pb、Zn、Mo、As、Bi等元素皆低度相关,相关系数>0.3。

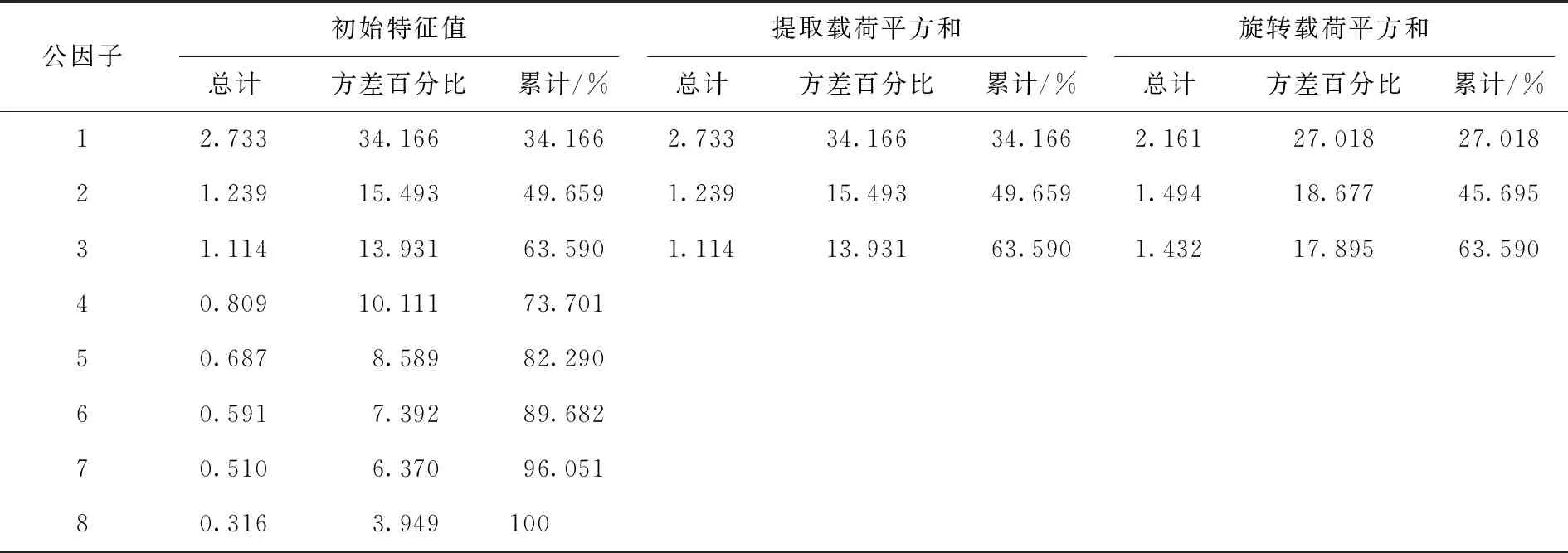

本次研究采用主成分法进行因子提取,提取特征值>1的因子。从表3可知,共有3个因子的特征值>1。在经过旋转平方和载入后,其因子累计方差比与旋转前均为63.590%,对不同因子解释原有变量的方差情况进行了重新分配,各个因子的方差贡献率也有变化,这使得变换后的因子更容易解释。

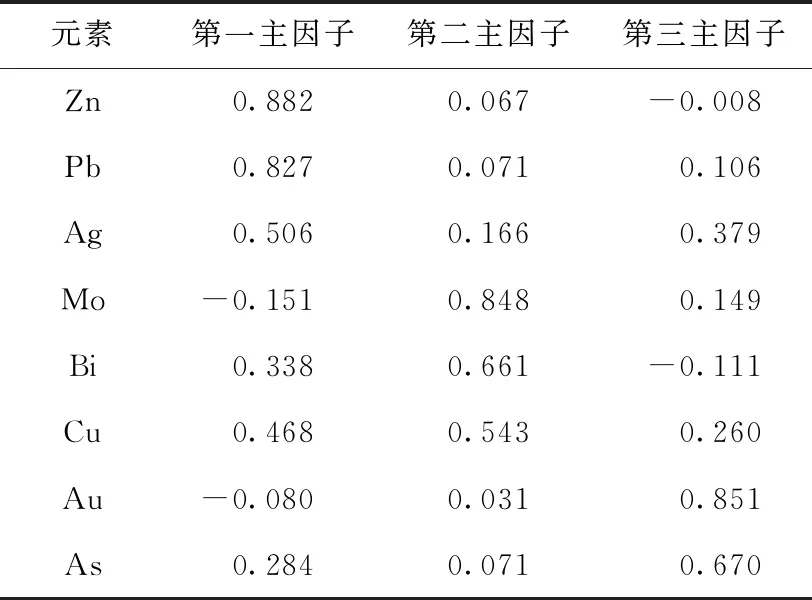

从因子载荷矩阵(表4)可知,第一主因子为Cu--Pb--Zn--Ag组合,第二主因子为Au--Mo组合,第三主因子为Bi--As的组合。该矩阵除第一主因子较合理地反映了研究区内中温元素的富集以外,第二主因子、第三主因子显示其主因子的“典型变量”并不突出,不能合理地进行地质解译。

本次采用最大方差法,对因子载荷矩阵进行因子旋转。该旋转在因子载荷值的方差点达到最大,并在保持原公因子的正交性和变量共同度不变的情况下,使公因子方差贡献发生变化,每个变量仅在一个公因子上具有较大的载荷,而在其他公因子上的载荷变小。

表2 变量相关系数矩阵

表3 总方差解释

表4 因子载荷矩阵

从旋转后的因子载荷矩阵(表5)可知,第一主因子为Ag--Pb--Zn组合,第二主因子为Cu--Mo--Bi组合,第三主因子为Au--As组合,这与成矿热液的高温元素(Cu--Mo--Bi)、中温元素(Ag--Pb--Zn)、低温元素(Au--As)组合特征相吻合。因此,旋转后的因子载荷与旋转前的因子载荷相比,在地质解译方面更具有优势。

表5 旋转后的因子载荷矩阵

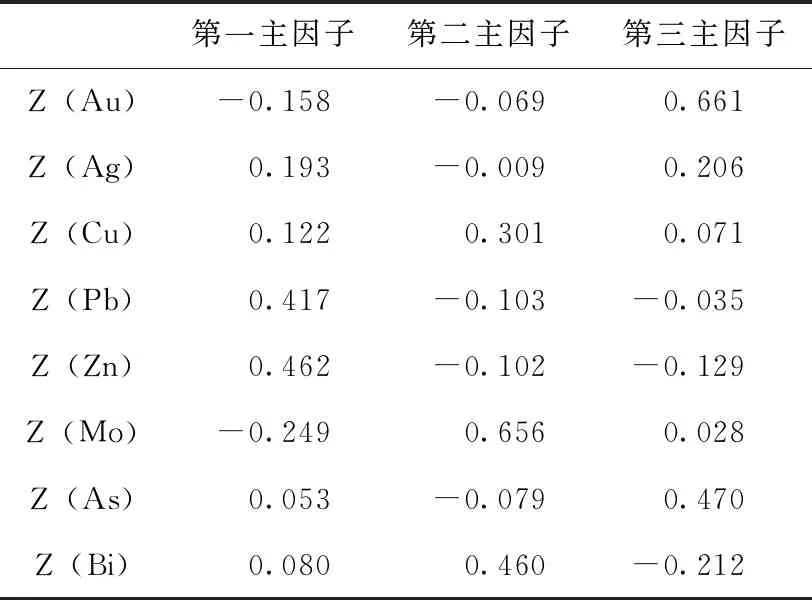

在因子分析模型X=AF+ε中,不考虑特殊因子的影响,则有F=A-1X,即样品在因子F上的得分情况。根据因子得分系数矩阵(表6),可以得到因子得分函数为:

F1=-0.158Z(Au)+0.193Z(Ag)+0.122Z(Cu)+0.417Z(Pb)+0.462Z(Zn)-0.249Z(Mo)+0.053Z(As)+0.080Z(Bi);

F2=-0.069Z(Au)-0.009Z(Ag)+0.301Z(Cu)-0.103Z(Pb)-0.102Z(Zn)+0.656Z(Mo)-0.079Z(As)+0.460Z(Bi);

F3=0.661Z(Au)+0.206Z(Ag)+0.071Z(Cu)-0.035Z(Pb)-0.129Z(Zn)+0.028Z(Mo)+0.470Z(As)-0.212Z(Bi)。

表6 因子得分系数矩阵

4 讨论与查证

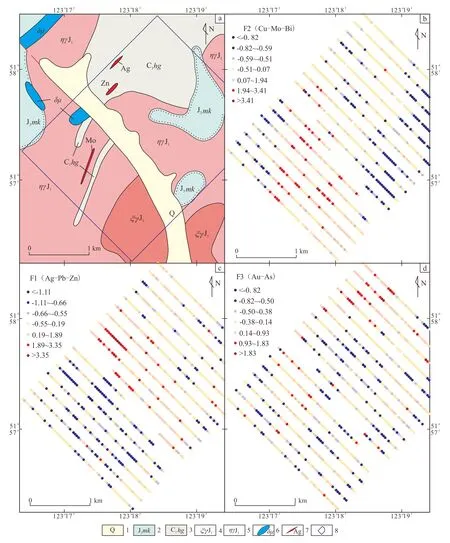

根据上述因子得分函数,对研究区内的土壤样品计算得到每个样品的主因子得分值,对不同主因子的数值按照元素累计频率进行七色区划分,得到其在平面空间的强度分布图(图2),并对研究区地质与化探特征进行分析讨论。

第一主因子(Ag--Pb--Zn)为中温元素组合,方差贡献率为27.018%。高值区位于研究区中部,对应地质体为下石炭统浅变质沉积岩及其与早侏罗世侵入岩的接触带。其中Zn与Pb套合最好,旋转后的因子载荷值为0.882与0.827,为各元素最高;与之组合的Ag元素对应因子载荷为0.506,略低于Pb、Zn,但显著高于其他元素。银除了以独立矿物出现以外,还常赋存于方铅矿、闪锌矿等矿物中,如额仁陶勒盖银多金属矿床[33]、昌图锡力锰银铅锌矿床[34]、二道坎银铅锌矿床[35]等。该类矿床在地表同时还常见Mn矿化存在,为与岩浆热液型有关的锰银铅锌矿床,常见于侏罗纪火山岩体中[36]。

经槽探工程查证,在研究区中部发现Ag--Zn矿化蚀变带。矿化体赋存于下石炭统红水泉组沉积岩中,呈脉状、似平行产出,走向延长200 m,水平厚度0.32~2.84 m,倾向北西,倾角20°~30°。蚀变矿化见黑色铁锰膜于岩石裂隙面,偶见星点状闪锌矿发育,并见绿泥石微细脉状穿插,偶见脉状碳酸盐发育。

第二主因子(Cu--Mo--Bi)为高温元素组合,方差贡献率为18.677%。高值区位于研究区南部,对应地质体为早侏罗世侵入岩。Mo因子载荷值为0.848,作为高温元素,往往接近含矿热液的中心位置。Bi作为钨钼组元素其因子载荷值为0.661,略低于Mo;Cu的因子载荷值为0.543,略低于Mo、Bi,但显著高于其他元素。研究区内所见侵入岩为早侏罗世二长花岗岩,系演化程度较高岩体,易有Cu--Mo矿体或Mo矿体赋存。

经槽探工程查证,在研究区南部发现Mo矿化蚀变带一处。矿化体围岩主要为中粗粒二长花岗岩、花岗斑岩,具碎裂岩化,破碎带发育。矿化体呈脉状发育、斜列式平行排列,与破碎带同产状,走向延长650 m,水平厚度0.25~1.91 m,倾向北西,倾角45°~59°。硅化、绢云母化呈细脉状发育在矿化体两侧5~150 m范围内,绿泥石化、高岭土化在外围呈面状分布。金属矿物见黄铁矿、辉钼矿,呈浸染状赋存于破碎蚀变带及硅化脉中。

第三主因子(Au--As)为低温元素组合,方差贡献率为17.895%。高值区位于研究区北部,对应地质体为下石炭统沉积岩,其因子载荷为0.851、0.670。Au与As常见于热液系统的远端,这与Mo反映的研究区南部为热液中心的信息相对应。Au作为热液系统运移的远端元素,浅部的矿(化)体多已被风化剥蚀搬运。

研究区内的成矿作用与早侏罗世侵入岩体关系密切,推测与岩基后成矿[37--38]模式相关。在研究区北西侧的蒙古—鄂霍茨克洋俯冲时形成了加厚地壳,此时与地幔楔发生过反应的幔源岩浆底侵产生广泛的壳幔相互作用,形成花岗岩岩基[39]。而加厚下地壳的拆沉将会导致花岗岩岩基快速隆升,在地壳浅部,岩浆快速冷凝形成花岗斑岩,并侵入到原花岗岩岩基中,所携带的含矿挥发分在附近围岩的裂隙内运移、沉淀,形成高温元素矿体。在异常查证中,钼矿化体及其附近多见花岗斑岩脉状产出,与矿化蚀变带吻合度较高。伴随含矿挥发分的运移愈远,其温度愈低,岩浆水为主的挥发相转变为天水为主的热水相,在不同的距离及温度下,与围岩发生交代、沉淀形成铅锌、银矿体。

1.第四系;2.上侏罗统满克头鄂博组;3.下石炭统红水泉组;4.早侏罗世正长花岗岩;5.早侏罗世二长花岗岩;6.闪长玢岩;7.矿化体及矿种;8.研究区范围。

综上所述,研究区内存在一完整的岩浆--热液系统,含矿热液中心在南侧的早侏罗世侵入岩内,并向北侧热运移到早石炭世沉积岩中,依次有中温元素、低温元素沉淀。研究区内晚侏罗世火山岩地层内多显示为主因子的低值及背景场,说明含矿热液并未运移至火山岩内;而其岩性多为火山碎屑岩,具有较多孔隙,可以排除火山熔岩致密隔绝热液运移的可能,故推测该火山地层应形成于含矿热液期后的火山喷发覆盖。由此,可以基本界定研究区内该期次热液成矿发生在早侏罗世至晚侏罗世之间。

5 结论

(1)呼中地区1∶20 000土壤地球化学测量的8种热液元素数据因子分析结果显示,主因子组合为Cu--Mo--Bi、Ag--Pb--Zn、Au--As,与区域内高温、中温、低温元素组合特征相匹配。其空间分布特征显示出热液元素的运移、沉淀路径。

(2)根据南部的早侏罗世侵入岩体具有高的高温元素(Cu--Mo--Bi)因子得分,而研究区东部的晚侏罗世火山岩位于主因子的低值及背景场,可以限定该期热液发生时间在早侏罗世—晚侏罗世之间。