近58a长江源地区不同等级降水的变化特征分析

蔡玉琴,梅 朵,史广艳,王烈福

(青海省格尔木市气象局,青海 格尔木 816099)

1 引言

长江源地区(32°30'N~35°40'N,90°30' E~94°00'E)地处高原腹地,是三江源区的重要组成部分,流域控制面积约1.4×105km2,平均海拔4 000 m,年均气温-3.0~5.5 ℃,最暖月份为7月,平均温度3.0~17.3 ℃,年降水量为221.5~515.0 mm。主要以牧业为主。研究长江源地区不同等级降水变化特征,可以为长江源地区牧业提供有力的气象服务保障,为决策部门提供有价值的气象服务信息。

近年来,许多学者对降水量、降水日数和降水强度的变化特征等进行了大量的研究。林云萍等[1]认为,中国各区域最小降水量级(0.1~4.9mm)的降水,其降水日数的变化起主导作用;而各区域最大降水量级(>100mm)的降水,其降水强度的变化起决定性的作用。王颖等[2]认为,中国年降水日数明显减少,且降水日数比降水量的减少明显。王展等[3]研究发现中国年降水量减少的区域,认为降水量的变化主要是由于降水日数减少引起的;年降水量增加的区域,降水量的变化与降水日数和降水强度均有一定的关系。郭军等[4]研究发现环渤海地区年及四季降水日数均呈减少趋势,降水日数的减少主要是由于微雨和小雨日数的显著减少,降水强度略增加。王传辉等[5]对青藏高原42a汛期降水日数的研究发现,总降水日数和小雨日数以减少趋势为主,总降水日数的变化主要受小雨日数的影响。目前对青藏高原降水的研究主要是针对降水总量变化特征的研究[6,7],对青藏高原不同等级降水进行的研究较少。本文基于长江源沱沱河气象站逐日降水资料,对不同等级降水量、降水日数和降水强度的变化特征进行了分析,以期详细掌握降水资源状况,为降水资源的合理利用、生态环境建设及社会经济发展提供参考依据,对于评估气候变化的可能性影响提供数据支撑。

2 数据与方法

本文选取长江源区沱沱河气象站1962~2019年逐日降水资料,分别统计不同等级降水量和降水日数。根据中国气象局降水等级划分标准,小雨(0.1~9.9mm),中雨(10.0~24.9mm)和大到暴雨(≥25.0mm)。季节划分采用:春季(3~5月),夏季(6~8月),秋季(9~11月)和冬季(12~次年2月)。利用线性趋势[8]分析不同等级降水量、降水日数和降水强度的变化。

3 分析与结果

3.1 年和不同等级降水量和降水日数特征

1962~2019年长江源地区累积降水量17 094.1 mm,58年平均降水量为294.7 mm;总降水日数为6 211 d,年平均降水日数为107.1 d,有降水日的日平均降水量仅为2.8 mm。小雨降水量多年平均为207.9 mm,占总降水量的70.5%,小雨日数多年平均为101.1 d,占总降水日数的比例最大,为94.4%;中雨降水量多年平均为70.0 mm,占总降水量的23.8%,中雨日数多年平均为5.6 d,比例为5.2%;大到暴雨降水量多年平均为9.2 mm,比例为3.1%,大到暴雨日数多年平均为0.3 d,比例仅为0.3%。由此得知,随着降水量级的增加,降水量和降水日数呈减小趋势,降水强度呈增强趋势(表1)。

表1 1962~2019年长江源地区年和不同等级降水的统计

3.2 降水量、降水日数和降水强度的变化

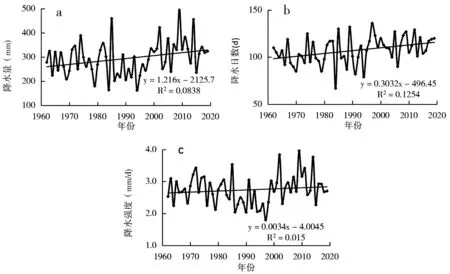

3.2.1 年际变化 图1为长江源地区年降水量、年降水日数和降水强度的变化趋势,由此得知,近58年长江源地区年降水量、年降水日数和降水强度均呈波动增加趋势,气候倾向率分别为12.16 mm/10a 、3.032 d /10a和0.034(mm/d)/10a,年降水量和年降水日数通过了0.05的显著检验,年降水强度没有通过显著性检验,说明长江源地区年降水量和年降水日数增加趋势明显。年降水量多年平均为294.7 mm,最多的年份出现在2009年,为503 mm,最少年份出现在1994年,为162.7 mm,相差近3倍左右;年降水日数多年平均为107.1 d,最多的年份出现在1997年,为136 d,最少年份出现在1984年,为67 d,相差1倍左右;年降水强度多年平均为2.7 mm/d,最强降水强度出现在2009年,为4.0 mm/d,最弱降水强度出现在1997年,为1.8 mm/d。

图1 1962~2019年长江源地区年降水量、年降水日数及降水强度的变化趋势

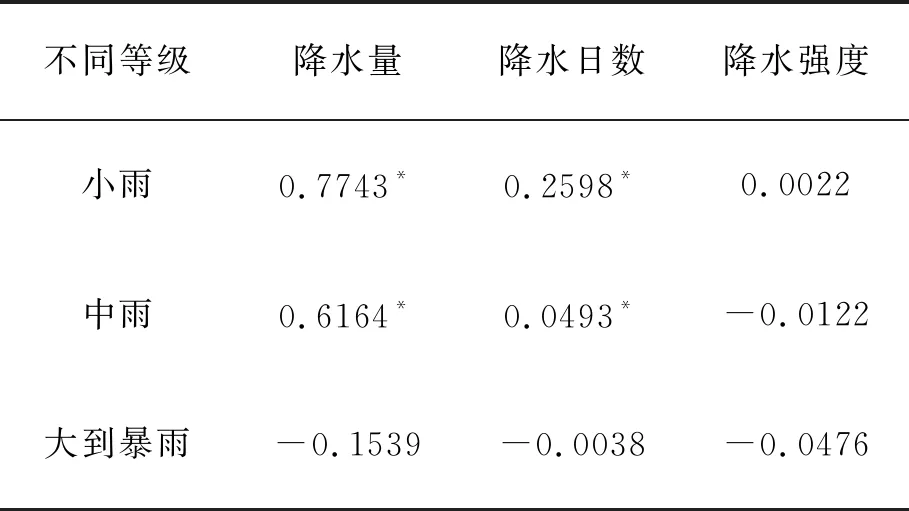

3.2.2 不同等级降水量、降水日数和降水强度的变化 表2 为1962~2019年长江源地区不同等级降水量、降水日数及降水强度的趋势系数。由此得知,小雨、中雨的降水量均呈增加趋势,气候倾向率分别为7.743 mm /10a、6.164 mm /10a,小雨、中雨降水量均通过0.05的显著性检验,大到暴雨呈减少趋势,气候倾向率为-1.539 mm /10a。小雨降水量多年平均207.9 mm,最多的年份出现在2012年,为295.8 mm,最少年份出现在1984年,为118.6 mm;多年平均中雨降水量为70.0 mm,最多的年份出现在2009年,为187.2 mm,最少年份出现在1994年;近58a中大到暴雨累计降水量为526.8 mm,最多的降水量为 61.2 mm,出现在1972年。

表2 1962~2019年长江源地区不同等级降水量、降水日数及降水强度的趋势系数

由表2得知,1962~2019年长江源地区小雨、中雨的降水日数均呈增加趋势,气候倾向率分别为2.598 d/10a、0.493 d/10a,小雨、中雨通过0.05显著性检验;大到暴雨呈减少趋势,气候倾向率为-0.038 d /10a,没有通过显著性检验。小雨降水日数多年平均101.1d,最多的年份出现在1997年,为135 d,最少年份出现在1984年,仅为64 d;中雨降水日数多年平均为5.6 d,最多的年份出现在2009年,为14 d,最少年份出现在1997年,仅为1.0 d;近58a中有13a出现大到暴雨,总共出现16次,平均3.5a出现一次。

近58a小雨降水强度呈增加趋势,气候倾向率为0.022 mm/d/10a,中雨、大到暴雨降水强度呈减少趋势,气候倾向率分别为-0.122(mm/d)/10a、-0.476(mm/d)/10a,均未通过显著性检验。小雨降水强度多年平均为2.0 mm/d,最强的年份为2002年、2009年(2.6mm/d),最弱年份为1986年(1.5mm/d);中雨强度多年平均为13.7 mm/d,最强的年份为1988年(17.7mm/d),最弱年份为1970年、1996年(11.3mm/d)。

3.2.3 季节变化 长江源地区四季分明,各季节降水特征明显不同。随着全球及区域气候变化,各季节的降水也随之发生变化。通过计算58a间各季节降水量、降水日数和降水强度的变化趋势后发现(见表3),四季降水量和降水日数均呈增加趋势,春季增加尤为明显,且降水量增加趋势大于降水日数。夏、秋、冬季降水量和降水日数增加趋势不明显。

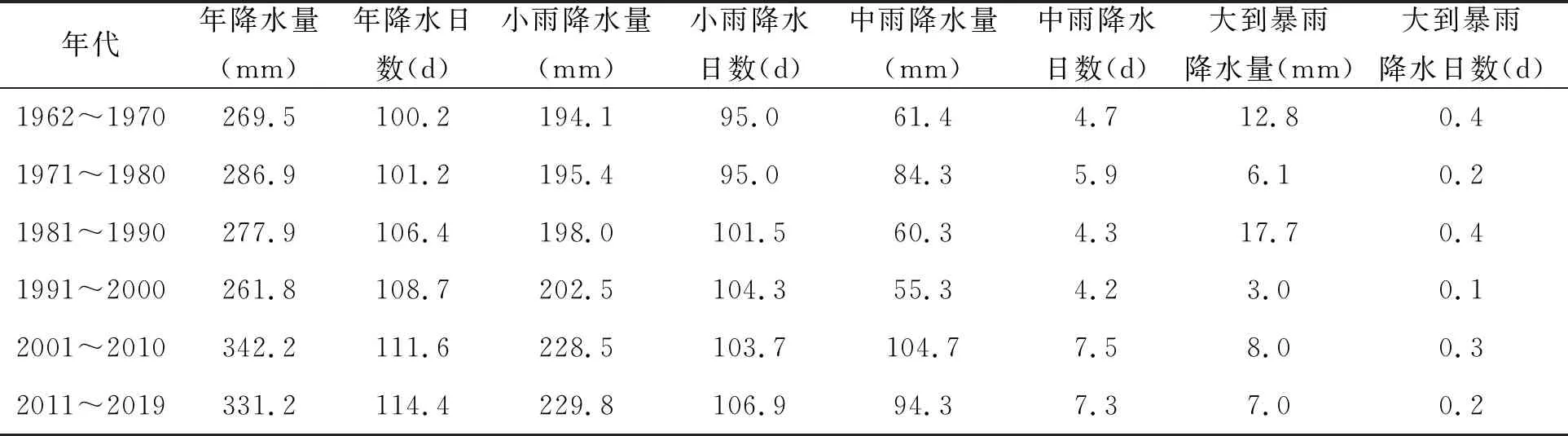

3.2.4 年代变化 表4为1962~2019年长江源地区不同降水量和降水日数的年代变化。由此得知,年降水量20世纪60~70年代呈增加趋势,80年代开始减少,90年代出现极小值261.8 mm,21世纪初期呈显著增加趋势,21世纪10年代又开始减少。年降水日数与年降水量变化趋势不同步,年降水日数呈逐年代增加趋势。小雨降水量呈逐年代增加趋势,小雨降水日数除21世纪初期减少,其余年代均呈增加趋势。中雨降水量在20世纪60~70年代呈增加趋势,80年代开始减少,90年代出现极低值55.3 mm,21世纪初期增加明显,21世纪10年代又开始减少,中雨日数与中雨降水量的变化趋势一致。大到暴雨降水量呈增—减—增—减—增—减趋势,80年代增加最明显,90年代减少最明显。大到暴雨降水日数年代变化趋势与大到暴雨降水量同步。

表4 1962~2019年长江源地区不同等级降水量和降水日数的年代变化

3.3 不同等级降水对总降水的贡献

不同等级降水量变化与降水日数和降水强度间关系密切且关系复杂。为更好的认识不同等级降水与总降水之间的关系,分别计算出不同等级降水量(日数)对总降水量(日数)的贡献率。

3.3.1 不同等级降水量的贡献 不同等级降水量与总降水量的百分比,能反映不同等降水量对总降水量的贡献。近58a长江源地区小雨降水量贡献率最大,为70.5%;中雨降水量贡献率明显小于小雨降水量贡献率,其值为26.4%;大雨到暴雨量贡献率最低,只有3.1%。以上表明,小雨降水量在长江源地区占主导地位。

3.3.2 不同等级降水日数的贡献 进一步分析不同等级降水日数在总降水日数中的贡献率。近58a长江源地区小雨降水日数贡献率最大,为94.4%;中雨降水日数贡献率明显小于小雨降水日数贡献率,其值为5.3%;大雨到暴雨日数贡献率最低,只有0.3%。由此可见,长江源地区降水日数的增减基本上受到小雨日数的影响。

4 结论与讨论

(1)58a来长江源地区随着降水量级的增加,其降水量和降水日数均呈减少趋势,降水强度呈增强趋势。

(2)长江源地区年降水量、年降水日数和降水强度均呈波动增加趋势,年降水量和年降水日数增加趋势明显。

(3)小雨、中雨的降水量和降水日数呈显著增加趋势,大到暴雨降水量和降水日数呈减少趋势;小雨降水强度呈增加趋势,中雨和大到暴雨降水强度呈减少趋势。

(4)四季降水量和降水日数均呈增加趋势,春季增加较明显,且降水量增加趋势大于降水日数。夏、秋、冬季降水量和降水日数增加趋势不明显。

(5)长江源地区小雨降水量(日数)贡献率最大、中雨降水量(日数)贡献率其次,大到暴雨降水量(日数)贡献率最小,因此降水量和降水日数的增减主要受小雨的影响。

1962~2019年长江源地区降水量和降水日数呈显著增加趋势,这与青海[6,7]、天峻地区[9]、柴达木盆地[10]的研究结果基本吻合,而与中国[2,3]、环渤海地区[4]、青藏高原[5]的研究结论相差很大,有的结论甚至相反,说明降水受地理位置、地理环境、地域差异、地形等因素影响。即使同一地区选择的站点数目不一样,资料起止年限不同,都会对研究结果产生影响。因此对导致不同等级降水变化的具体原因还得待进一步研究。