制度视角下中国OFDI区位选择的路径研究

谢佩洪 于诗荟

摘 要: 以2015年为基期,将54个国家的中国对外直接投资(OFDI)存量作为样本,利用模糊集定性比较分析法(FsQCA),从东道国制度环境、东道国与中国之间的制度距离以及双边投资协定(BIT)三个方面考察了制度视角下中国OFDI区位选择的路径。选择了5个指标作为前因变量——母国与东道国文化距离、经济制度距离、政治制度距离、双边投资协定以及东道国制度环境,分析前因变量之间的何种组态可以最终导致结果变量——中国对东道国高OFDI投资规模的产生。研究结果表明:中国与东道国之间的文化距离小是中国对其进行OFDI投资的必要条件;东道国与中国之间签订的双边投资协定与两国之间较小的正式制度距离,包括政治制度距离和经济制度距离存在替代性;良好的东道国制度环境会对中国对其OFDI规模产生正向的影响。

关键词: OFDI;FsQCA;文化距离;制度距离;双边投资协定

Abstract: This papers analysis takes the data of China's OFDI stock in 54 countries as a sample and uses FsQCA to analyze on path of Chinas OFDI location choice from the institutional view. This paper analyzes the topic from three aspects - host country institutional environment, institutional distance between home country and host country and Bilateral Investment Treaty. This essay chooses five indexes as causal variables - cultural distance, economic institutional distance, political institutional distance, Bilateral Investment Treaty and host country institutional environment to research on which configurations can lead to Chinas high OFDI. The conclusions show that small cultural distance between home country and host country is a necessary condition for Chinas OFDI in that country; Bilateral Investment Treaty is an effective alternative to small formal institutional distance between two countries, including political institutional distance and economic institutional distance; Good host country institutional environment has a positive influence on Chinas OFDI in that country.

Key words: OFDI; FsQCA; cultural distance; institutional distance; Bilateral Investment Treaty

在中國政府“一带一路”倡议的积极推动以及“走出去”工作体系的不断完善下,尽管2016年全球直接投资流量呈现小幅下降,中国对外直接投资(Outward Foreign Direct Investment,以下简称OFDI)流量却创下1961.5亿美元的历史最高值,同比增长34.7%,蝉联全球第二位。截至2016年底,中国在全球190个国家和地区都设有对外直接投资企业。由此,可以看出随着中国经济的快速发展,中国对外直接投资的规模也在飞速发展之中,吸引到中国更多的对外直接投资成为全球大多数国家的目标。同时,从地区分布上来看,中国2016年对外直接投资流量的66.4%流向亚洲地区,同比增长20.2%,但对于东盟10国的投资却同比下降了29.6%。相较于其他年份,2016年发达经济体成为中国对外直接投资的热点,是众多中国企业对外投资的首选投资目的地,其中对美国、欧盟、澳大利亚地区的投资均创下历史最高值。从这些数据中,可以发现中国对外直接投资除了总体规模在不断扩大,区位选择也发生着巨大的变化。因此,在中国对外投资规模飞速发展以及对外直接投资区位选择逐步发生变化的背景下,究竟哪些因素对中国OFDI区位选择产生影响值得研究者们进行深入研究。

尽管中国对外直接投资规模发展迅速,但是由于东道国政治原因以及政治动荡等问题,中国跨国公司在对外直接投资时也常常面临着失败。企业为了避免OFDI过程中遇到上述问题及威胁,常常选择与母国签订了双边投资协定(即Bilateral Investment Treaty, BIT)的东道国进行投资,以便降低投资的风险。与此同时,东道国也会选择与一些国家签订BIT来吸引更多的外国投资。根据UNCTAD的IIA数据库,世界各国之间目前共签署了2946份BIT协议,其中2363份协议已生效,同时中国目前共签订了128份BIT协议,其中109份协议已生效。虽然中国已与109个国家签订了BIT协议,但是研究者们对于BIT协议是否会对中国OFDI区位选择产生影响有着不同的观点,所以两国之间签署BIT协议是否会对中国OFDI区位选择产生影响以及产生正向还是负向的影响值得研究者们进一步研究。

本文以2015年为基期,将54个国家的中国对外直接投资(OFDI)存量作为研究样本,应用模糊集定性比较分析方法(FsQCA)研究东道国制度环境、制度距离以及双边投资协定(BIT)组成的构型,并分析不同构型与中国对该东道国OFDI投资规模之间的關系,探寻中国对东道国OFDI投资规模影响的核心条件与非核心条件,进而探究制度视角下影响中国OFDI区位选择的具体路径,为东道国如何吸引更多的中国对外直接投资提出合理的参考。

1 文献回顾

1.1 对外直接投资区位选择理论研究

冯华(2016)在其研究中综合考虑直接投资与间接投资的区别及国际货币基金组织(IMF)、中国原外经贸部等组织给出的关于OFDI的诸多解释之后,得出了OFDI的具体含义:OFDI是指一国投资者在国(境)外新建或并购国外企业,并拥有该企业10%或以上股权,同时以増大资产净值或取得持续利润为目的的跨国投资活动。目前国内外学者专门针对对外直接投资区位选择理论的研究还不成熟,但对外直接投资理论已有较为成熟的理论体系,且其中有一部分理论包含区位选择的思想。因此,本文以现有的对外直接投资理论为基础对OFDI的区位选择进行研究。

Hymer(1960)在其研究中提出垄断优势理论,认为如果母国的企业相较于东道国同类企业拥有某种垄断优势,那么母国的企业会更倾向于向该东道国进行投资,以通过垄断优势获得更高的利润。Vernon(1966)在产品生命周期理论和工业区位理论的基础上,提出了跨国公司直接投资的产品生命周期理论,认为对外直接投资区位选择的变化是与产品生命周期的变化同步进行的,随着产品生命周期的推进,该产品的投资区位也逐步从发达国家向发展中国家转移。Buckley and Casson(1976)提出了市场内部化理论,他们认为当市场出现缺陷时,企业会以内部市场作为替代,用企业的所有权整合并控制企业的各项活动以获取利润最大化,而当企业开辟其内部市场的行动跨越国界时,就出现了企业的对外直接投资。Helpman and Krugman(1985)在其研究中将交易成本理论应用于对外直接投资区位选择的研究之中,他们认为对外直接投资倾向于发生在资源禀赋相似的国家之间,以便在东道国生产与母国相同的产品,用内部交易取代外部交易,从而较大程度降低交易成本。而对外直接投资理论中比较成熟和综合的理论就是Dunning于1978年首次提出的国际生产折中理论。他认为影响跨国公司对外直接投资的因素包括三大类——所有权优势、内部化优势以及区位优势,也被称为OLI范式,只有企业同时具备这三种优势时,对外直接投资的条件才完全成立。这一范式也被广泛应用于之后的对外直接投资区位选择研究之中。

1.2 对外直接投资区位选择影响因素研究

随着对外直接投资区位选择理论研究的深入以及国际OFDI活动的进一步活跃,关于对外直接投资影响因素的研究也较为丰富。Cheung and Qian(2009)基于中国对外直接投资的样本数据得出东道国资源禀赋会影响中国对外直接投资的区位选择。宋维佳和许宏伟(2012)的研究中也得出了相似的结论,认为东道国较为丰富的资源对中国对外直接投资的吸引力更强。此外,Cheng and Ma(2010)的研究发现中国在选择对外直接投资的区位时,倾向于选择与中国地理距离较近、市场规模较大、文化接近度较高的国家和地区。

除上述文献中所提出的东道国与母国地理距离、东道国资源禀赋、东道国市场规模等学术界普遍认可的传统影响因素之外,随着新制度主义和制度经济学的发展,不少学者将研究的关注点转移到了制度因素对OFDI区位选择的影响上。Peng et al.(2008)认为新制度主义对发展中国家OFDI的行为具有较强的解释力,是研究发展中国家和新兴经济体外国直接投资的三大支柱之一。Dunning 和Lundan也在2008年发表的《制度与跨国企业的国际生产折衷范式》一文中将制度因素整合到OLI范式之中,他们认为制度的研究视角为更好地理解发展中国家跨国企业的OFDI行为提供了一个有前途的方法,同时制度因素被证明在发展中国家OFDI中所起的作用巨大。随着发展中国家对外投资活动的不断兴起,制度因素对于发展中国家对外直接投资区位选择的重要性愈发显著。但是,在对外直接投资区位选择的众多影响因素中,关于制度因素的研究较为单薄,相较于传统影响因素尚有较大的研究空间(韩升苒,2019)。因此,本文将基于制度因素的视角从宏观角度对中国OFDI区位选择的路径进行研究。

1.3 制度因素与OFDI区位选择

制度是为了约束人们相互之间的关系而人为设定的行为框架,是一种社会博弈规则。对于制度的分类方法,North(1990)在其文献中提出制度的二分法。他认为制度分为正式制度和非正式制度两种,正式制度包括政治制度、经济制度、法律制度等,而非正式制度包括行为规范、行事准则、惯例等。冯华(2016)、白雪(2016)等在文献中提出制度因素按照地域划分包括宏观的国家制度(母国制度环境、东道国制度环境、制度距离)、超国家制度(双边投资协定、自由贸易协定等)以及微观的企业制度。同时,还可以按照制度的种类进行划分,将制度因素分为经济制度、政治制度、法律制度与文化制度等。本文基于大部分国内学者对制度因素的分类方法,将制度因素分为宏观的国家制度、超国家制度、微观的企业制度三个方面,并针对本文的研究目的对相关制度因素进行进一步筛选,以确定本文接下来的定性比较分析(QCA)中将采用的制度因素变量。

首先,在制度因素的三个方面中,由于本文是从国家的宏观角度出发去探究制度视角下中国OFDI区位选择的路径,因此微观的企业制度因素并未被纳入本文制度因素变量的选择中,本文选择的制度因素变量主要来自宏观的国家制度和超国家制度两个方面。

其次,基于冯华(2016)、白雪(2016)等在文献对宏观的国家制度的分类,宏观的国家制度包括母国制度环境、东道国制度环境和制度距离三个维度。在这三个维度中,由于本文研究的是中国OFDI区位选择的路径分析,母国都是中国,因此母国制度环境并未被纳入本文所考虑的制度因素中,本文选择的宏观的国家制度变量为东道国制度环境和制度距离。

最后,在超国家制度中,本文选择双边投资协定(BIT)作为超国家制度的制度变量,原因有二:第一,双边投资协定因其缔约国只有两方,较之谋求多国间利益平衡的多边投资条约,易于在平等互利的基础上顾及双方国家的利益而达成一致,因此目前双边投资协定相较于其他超国家制度得到了更為广泛的应用,有利于之后研究中样本的收集;第二,本文研究的是制度视角下中国OFDI区位选择的路径,聚焦于中国与OFDI投资国之间的双边关系,因此相较于其他超国家制度,例如同属一个世界经济组织等,仅针对于缔约国双方之间投资关系的BIT协议更加符合本文的研究目的。

因此,结合本文的研究目的,将制度因素分为东道国制度环境、制度距离以及双边投资协定(BIT)3个方面。

1.3.1 东道国制度环境与OFDI区位选择

东道国制度环境包括东道国政治制度、法律制度、经济制度等,是企业选择对外直接投资的东道国时重要的考虑因素。基于闫雪凌和胡阳(2016)等的研究,东道国的制度环境对OFDI区位选择的影响主要表现在以下三个方面:首先,东道国制度环境恶劣例如政权动荡、战争频繁等增加了企业在该国投资的风险;其次,东道国制度环境恶劣例如贪污腐败等增加了企业在该国投资的成本;最后,东道国制度环境恶劣例如政府效率低下等在一定程度上影响了企业在该国投资的预期收益。

1.3.2 制度距离与OFDI区位选择

制度距离指的是两个国家在同一制度指标上的差异。与制度因素类似,制度距离也可以用二分法,分为正式制度距离与非正式制度距离。其中,正式制度距离主要指的是两个国家政治制度与经济制度上的差异,而非正式制度距离指的是国家之间在行为规范、行事准则、惯例等方面的差异(Estrin et al.,2009)。现有的文献中,多用文化距离这一指标来衡量两国间非正式制度距离。因此,本文采用政治制度距离和经济制度距离来衡量两国之间的正式制度距离,采用文化制度距离来衡量两国之间的非正式制度距离,即将制度距离详细划分为政治制度距离、经济制度距离和文化距离3个制度因素变量。

现有的文献中,制度距离对OFDI区位选择的影响有两种截然不同的观点:一部分学者认为制度距离越小,母国企业在东道国投资的风险就越小,因此企业更愿意选择与母国制度距离小的东道国进行投资;然而另一部分学者在分析了新兴市场国家OFDI区位选择之后,发现新兴市场国家的企业愿意选择与母国制度距离大的国家进行投资,从而规避掉本国制度的束缚,利用东道国的制度优势进行制度套利。

1.3.3 双边投资协定(BIT)与OFDI区位选择

双边投资协定是两个国家为了鼓励、促进和保护相互之间的投资而签署的法律协定(UNCTAD,2017)。BIT 具体内容因两国具体谈判结果的不同而有一定差别,但一般都包括征收和补偿、赔偿损失以及争议解决(宗芳宇等,2012)。目前的研究结论中,针对BIT与OFDI区位选择之间的关系,主要有两种观点:一部分学者研究发现两国签订BIT之后,母国企业的投资会得到一定的保障,同时由于东道国与母国的制度环境差异所带来的不确定性也会随之降低;然而,另一部分学者基于相关实证研究发现两国是否签订BIT对东道国吸引外资的能力并无显著影响。

因此,本文选择东道国制度环境、经济制度距离、政治制度距离、文化距离和双边投资协定(BIT)5个制度因素变量对中国OFDI区位选择的路径进行研究。

1.4 文献述评

基于对上述文献的分析与总结,研究者对于对外直接投资的区位选择理论以及影响因素的研究无论是从理论上还是实践上都较为成熟丰富,也形成了一系列的理论体系。但是在影响对外直接投资区位选择的众多因素中,相较于传统影响因素,制度因素尚有更多的进一步探究的空间。同时,随着发展中国家和新兴经济体OFDI规模的逐渐扩大,越来越多的研究者将制度因素看作影响母国OFDI区位选择的重要因素之一,然而现有的与制度因素相关的文献存在着以下局限性:首先,大部分文献只从单一的角度考虑东道国制度或者母国制度对母国OFDI区位选择影响,并未将东道国制度与母国制度结合起来,考虑东道国与母国之间的制度差异对母国OFDI区位选择的影响;其次,目前的文献主要集中在东道国与母国国内所制定的相关政治制度、经济制度与法律制度等因素,然而很少有文献研究超国家制度(例如:双边投资协定等)对母国OFDI区位选择的影响;最后,在现有研究制度对母国OFDI区位选择的影响的文献中,大部分文献都是研究某一特定的制度因素对母国OFDI区位选择的影响,并未考虑到不同制度因素之间的相互作用对母国OFDI区位选择的影响。

因此,本文不仅考虑到东道国制度环境,同时还考虑到制度距离(包括政治制度距离、经济制度距离、文化距离三个方面)以及双边投资协定(BIT)对母国OFDI区位选择的影响。此外,为了研究不同制度因素之间的相互作用对母国OFDI区位选择的影响,本文并未选用传统的回归分析法,而是选用模糊集定性比较分析法(FsQCA)来研究制度因素对母国OFDI区位选择的影响。该方法的最大特点就是会考虑到前因变量之间复杂的关系,以集合的视角去分析前因变量与结果变量之间的关系。

2 研究设计

2.1 研究方法

本文采用模糊集定性比较分析法(FsQCA)对制度视角下中国OFDI区位选择的路径进行研究。定性比较分析法(Qualitative Comparative Analysis, QCA)是一种介于变量导向的定量方法与案例导向的定性方法之间的基于集合理论的研究方法。QCA将前因条件进行不同的组合,通过分析一定数量的案例,并通过反事实分析和布尔代数法对前因变量组合进行约简,从而探究前因条件组合如何引致被解释结果的出现。QCA分析方法相较于回归分析方法有以下好处:首先,QCA以集合的视角分析前因变量与结果变量之间的关系,它考虑到前因变量之间复杂的关系,更具有现实意义。虽然定量分析中也可以采用例如交互项回归分析的方法来考虑变量之间的交互作用,但是这种方法只能考虑到个别的变量,然而QCA可以考虑到所有变量之间的交互作用。其次,QCA 对于样本规模的要求并不高,小样本同样也可以进行相关QCA分析,然而小样本从样本规模的角度并不符合回归分析等定量分析方法对样本规模的要求。由于本文样本中只包含54个国家,因此QCA相比于定量分析更适合本文的实证研究。

依照集合形态的不同,QCA可以被分为清晰集定性比较分析(CsQCA)、多值集定性比较分析(MvQCA)以及模糊集定性比较分析(FsQCA)。这三种具体的定性比较分析方法在变量的划分上有着显著的差异:CsQCA将变量转化为“0-1”的二分变量,其中“0”代表完全不隶属,“1”代表完全隶属;MvQCA只是将CsQCA中的变量取值从二分变量增加至三分及以上;FsQCA主要针对的是连续性变量,根据实际经验和理论知识,通过校准将变量转换成一个[0,1]内连续变化的模糊集变量,即成员归属度(Membership Score),解决了CsQCA以及MvQCA中无法解决的 “部分隶属”的问题,更具有一般性。由于本文使用的变量为连续性变量,因此本文采用FsQCA进行相关实证分析。

2.2 样本选择

本文选取以2015年为基期的中国对外直接投资存量为研究样本,数据以百万美元为计价单位。数据来源于商务部、国家统计局以及国家外汇管理局共同发布的《2015年度中国对外直接投资统计公报》。虽然中国对外投资统计公报已经更新到2016年度,但考虑到其他前因变量数据的可获得性以及2016年度的统计公报中缺少中国对外直接投资存量的具体数据,因此本文选择的是2015年度中國OFDI存量数据作为研究样本。

为了确保研究最终选择的样本具有代表性和客观性,本文在选择样本的过程中剔除了其中有“避税天堂”之称的开曼群岛以及英属维尔京群岛,因为这些国家并非是中国企业OFDI的最终投资地,只是为了享受相关国家的优惠税收政策而选择的投资中转地,不能真实反映中国OFDI的规模以及企业的投资动机(张吉鹏和衣长军,2014)。与此同时,本文还剔除了中国香港,由于王碧珺(2013)在其文章中指出,将近1/3的中国内地企业在香港地区的投资都只是以香港作为投资的中转地,并非最终投资地,这会对本文研究结论的准确性造成一定影响。最终,在综合考虑其他前因变量数据的可获得性以及样本的代表性和客观性之后,本文暂时选取了中国对全球56个国家的OFDI存量数据作为分析样本,还需在实证分析中进行进一步筛选。

2.3 变量的选取

2.3.1 结果变量

本文的结果变量是以2015年为基期的中国对外直接投资存量,数据以百万美元为计价单位。之所以选择存量数据,首先,根据周艾丽(2015)的观点,使用中国对外直接投资存量数据来测算中国对外直接投资规模可以较好地解释其他因素对我国对外直接投资的影响;其次,根据Cezar and Escobar(2015)的观点,使用OFDI存量数据比使用流量数据在衡量中国对其他国家OFDI规模大小时更加准确,由于一部分OFDI企业是为了通过东道国市场进行融资;最后,存量数据作为静态数据,波动性比流量数据小一些,因此可以更为精确地反映出中国对东道国OFDI规模大小,同时可以大大减少样本中零观测值的数量。

2.3.2 前因变量

本文采用的是定性比较分析法(即QCA)。在QCA中,若一次试验选择了n个变量,则试验样本中应至少包含2n个案例,同时由这些案例所组成的构型数量也同样会呈指数级增长。也就是说,在QCA中,构型数量会随着变量数量的增加而呈现指数级增长。然而在QCA中,样本中的案例数是固定的,在这种情况下,变量数量越多,构型数量也就越多,进而就会导致缺乏对应案例的构型(即Remainder)越多,也就造成了有限多样性的问题。因此,Ragin(2009)在文章中指出,使用QCA方法分析时,前因变量一般选择3~8个为宜。基于文献综述的理论研究以及上述分析,本文选择了以下5个前因变量:

(1)东道国制度环境:本文参照Matthias and Carsten(2007)的研究方法,利用政治风险服务机构(Political Risk Services, PRS)公布的政治风险程度指数来衡量东道国制度质量水平。PRS通过对政府稳定性、社会经济状况、投资取向、内部冲突、外部冲突、腐败、军事政治、宗教政治、法律和规范、民族主义矛盾、民主责任、官僚监管质量12个指标进行系统的测定,比较独立、客观且全面地分析了一个国家的制度环境。PRS中一个国家的政治风险程度得分是12个指标的分数之和,总分数越高,说明一个国家的制度环境越好;反之,总分数越低,说明一个国家的制度环境越差。

(2)经济制度距离:本文选取了美国传统基金会(Heritage Foundation)和《华尔街日报》(Washington's No. 1 think tank)共同发布的全球经济自由度指数(Index of Economic Freedom, EFI)来衡量一个国家的经济制度水平。EFI指数是基于12个定量与定性因素所得出的一个综合指数,可以较为全面的反映一个国家的经济制度水平。这些因素可以被分成四个大类:

市场开放度:包括贸易自由度、投资自由度、金融自由度三个因素。

政府规模:包括政府支出、税收负担、财政健康三个因素。

监管效率:包括商业自由度、劳工自由度、货币自由度三个因素。

法律制度:包括财产权、政府诚信、司法效力三个因素。

这四个大类中的12个经济自由度指标每一个都按照0~100进行打分,由于EFI指标认为每一个因素在实现国家经济自由的积极利益方面都处在同等重要的地位上,因此一个国家经济自由度(EFI)的综合指数是通过赋予这12个经济自由指标相同的权重后所得到的平均数。

同时,本文基于Xu(2002)、邓明(2012)以及Cezar and Escobar(2015)的研究,采用了两个地区在相同的制度质量指标上得分差额的绝对值来衡量两个地区之间的制度距离,即

其中,Ij代表j国某个制度指标上的得分值,Ik则代表k国在同一制度指标上的得分值。因此,本文使用东道国与母国(即中国)在EFI指标上差额的绝对值来测算东道国与中国的经济制度距离。

(3)政治制度距离:本文选取了世界银行每年6月会公布的世界治理指数(Worldwide Governance Indicators, WGI)用来测量一个国家的政治制度水平。该指数涵盖了全球202个经济体的总体和各个治理维度指标,从六个维度——话语权与问责(Voice and Accountability)、政治稳定与杜绝暴力(Political Stability and Absence of Violence)、政府效能(Government Effectiveness)、监管质量(Regulatory Quality)、法律制度(Rule of Law)和遏制腐败(Control of Corruption),较为全面地分析了一个国家的政治制度水平。同时,世界银行表明这些调查数据是直接从大量的调查机构、智库、无政府组织、国际组织以及私营企业收集而来的,因此这个指标具有相当的广泛性,可以较为客观和真实地反映出一个国家的政治制度水平。

由于WGI并没有一个综合的指数,只有六个维度的具体指数,因此本文为了能够更加准确地测度一个国家的政治制度水平,根据Chan and Makino(2008)的研究,选择对WGI指数中的六个维度进行主成分分析,即通过降维,将多个指标转化成一个综合指标,从而得到一个国家综合政治制度水平(即综合指标)。本文借鉴了周艾丽(2015)在研究中對WGI指数进行主成分分析之后得出的结论,得出WGI综合指标为

同时,与经济制度距离一致,本文使用东道国与母国(即中国)通过主成分分析之后得出的WGI值的差额绝对值来测算东道国与中国的政治制度距离。

(4)文化距离:在上述的文献综述中,本文选择了文化距离这一指标来衡量东道国与中国之间的非制度距离,然而对于如何恰当地度量文化距离,在已有的文献中并未取得一致的意见。由于文化与其他的经济指数不同,经济指数有高低之分,然而文化是没有优劣之分的,因此本文并未直接选择某一文化指标来衡量该国的文化水平,而是选择文化距离这一指标来衡量东道国与中国之间的非制度距离。目前被广泛使用的用来测算两地之间文化距离的指标包括Kogut and Singh(1988)提出的KSI指数;House et al.(2004)提出的GLOBE 九维度;张祎(2013)提出的文化立方模型等。由于KSI指数是建立在Hofstede(1984)提出的文化维度理论基础之上的,同时Hofstede的文化维度划分以及文化价值调查得到广泛的承认,其有效性和解释力得到诸多验证,因此本文选择KSI指数的绝对值作为测算两地之间文化距离的指标。

KSI指数是基于Hofstede提出的四个文化维度指数来测算两国之间的文化距离,四个文化维度指数分别是不确定性规避指数(UAI)、权力距离指数(PDI)、男性气质指数(MAS)以及个人主义与集体主义指数(IDV),具体测算方法为

其中,CDj表示东道国与母国(本文中即为中国)之间的文化距离,j指的是东道国,u指的是母国(即中国),Iij指的是j国家在文化维度i上的得分,Iiu指的是u国家在文化维度i上的得分,Vi指的是文化维度指数i的方差。

(5)双边投资协定(BIT):基于文献综述中的理论分析,本文用中国和东道国之间签订并已经生效的双边投资协定(BIT)来替代中国与东道国之间的超制度因素。由于BIT为哑变量,本文为增加数据的准确性,考虑到中国与东道国签订的BIT协议的生效日期,即若UNCTAD网站中显示中国与东道国之间所签署的BIT协定为生效(即In Force)状态,则该东道国的超制度因素赋值1;若UNCTAD网站中未显示中国与东道国之间存在已经签署过的BIT协定或者签署过的BIT协定并未生效(即Signed but not in force),则该东道国的超制度因素赋值0。

2.4 数据来源

本文的样本是以2015年为基期的中国对外直接投资存量,数据以百万美元为计价单位。数据来源于商务部、国家统计局以及国家外汇管理局共同发布的《2015年度中国对外直接投资统计公报》。

计算KSI指数时使用的数据来源于Hofstede官网公布的各个国家的文化维度指数;各个国家的EFI指数数据来源于美国传统基金会(Heritage Foundation)官网;各个国家的WGI指数数据来源于世界银行(World Bank Interactive)数据库;各个国家的政治风险指数数据来源于政治风险服务机构(Political Risk Services, PRS)官网;最后,中国与各国签订的BIT协议情况来源于联合国贸易发展委员会(UNCTAD)网站下的IIA数据库。具体数据来源参照表1。

2.5 变量的校准

变量的校准是指研究人员根据实际和理论知识,将定距或定比尺度的变量转换为模糊集分数,进而使得变量具有可解释性(Byrne, 2002)。变量的校准对于FsQCA而言是最为关键的一步,变量只有经过校准才能体现东道国某一指标的高低,否则只能体现东道国该指标的相对位置。例如:未校准PRS指数只能表示一个国家比另一个国家的制度环境更好,而校准后的PRS指数则可以体现一个国家的制度环境是好还是坏。FsQCA根据理论概念设定目标集合,并根据符合理论和研究需要的外部标准来对隶属度进行校准,从而将变量转化为集合中的隶属度,即成员归属度(Membership score),一个在[0-1]内连续变化的模糊集变量(Ragin, 2000)。

其中“0”和“1”为定性赋值,“0”为完全不隶属,“1”为完全隶属,“0”与“1”之间的分数指的是部分隶属。“0.5”也是一个重要的定性定位,指的是案例是否属于或者不属于一个集合时的最大模糊点(Fuzziness)。因此,FsQCA中校准的关键是找出校准所需要的定性的三个锚点:完全隶属(1)、中间点(0.5)以及完全不隶属(0)。至于锚点的选取,Fiss(2011)、Codurasa et al.(2016)以及赵文和王娜(2017)的研究中将三个锚点分别设置为样本数据的上四分位数、中位数以及下四分位数。为了使锚点的选择更加客观,能够更加准确地反映一个国家的制度情况,本文并未选择每个指标样本国家该项指标数据中的上四分位数、中位数以及下四分位数作为变量校准的锚点,而是选择每个指标所涵盖的所有国家该项指标数据中的上四分位数、中位数以及下四分位数作为变量校准的锚点。其中,双边投资协定(BIT)指标为一个哑变量,并非一个连续变量,因此不需要进行校准。因此,各变量的校准锚点选择如表2所示。

3 定性比较分析结果与分析

3.1 定性比较分析结果

根据Ragin(2006)的研究,本文将一致性阈值设定为0.8,案例阈值设定为1。因此,如若没有任何案例可以与该构型进行匹配或者匹配的案例与该构型的一致性低于0.8,则该构型将会被排除。其中,Bulgaria和Luxembourg两个国家因为至少有一个指标校准之后等于0.5,处于交叉点上,即这两个国家是否隶属于该集合并无法判断。因此,本文选择将这两个国家从样本中删除,最终,样本中留下了54个案例。

模糊集定性比较分析(FsQCA)会得到三种解:复杂解、中间解以及简约解。这三种解的区别在于进行布尔最小化分析时纳入分析范围的组态类型。其中,复杂解是只分析有实际观察案例的组态,没有使用任何“逻辑余项”,即未进行任何反事实分析;中间解是分析有实际观察案例的组态和根据研究者理论以及实际知识评估的具有意义的“逻辑余项”,即进行了简单类反事实分析;简约解是既分析了有实际观察案例的组态,同时也纳入了所有的“逻辑余项”,但并未评估“逻辑余项”的合理性,即进行了简单类反事实分析同时也进行了困难类反事实分析。其中,简单类反事实分析是指研究者可以根据经验以及相关研究理论确信有冗余条件被纳入了特定前因构型,而该构型是否引致被解释结果并不受冗余条件的影响,因此将冗余条件移出构型以简化条件组合,而困难类反事实分析是指研究者缺乏理论上对某条件是否冗余的明确判断,同时现有样本数据亦无法证明移除该条件后的构型是否还能引致该被解释结果,但出于简化构型的考虑,仍将该条件移出构型(张驰等,2017)。

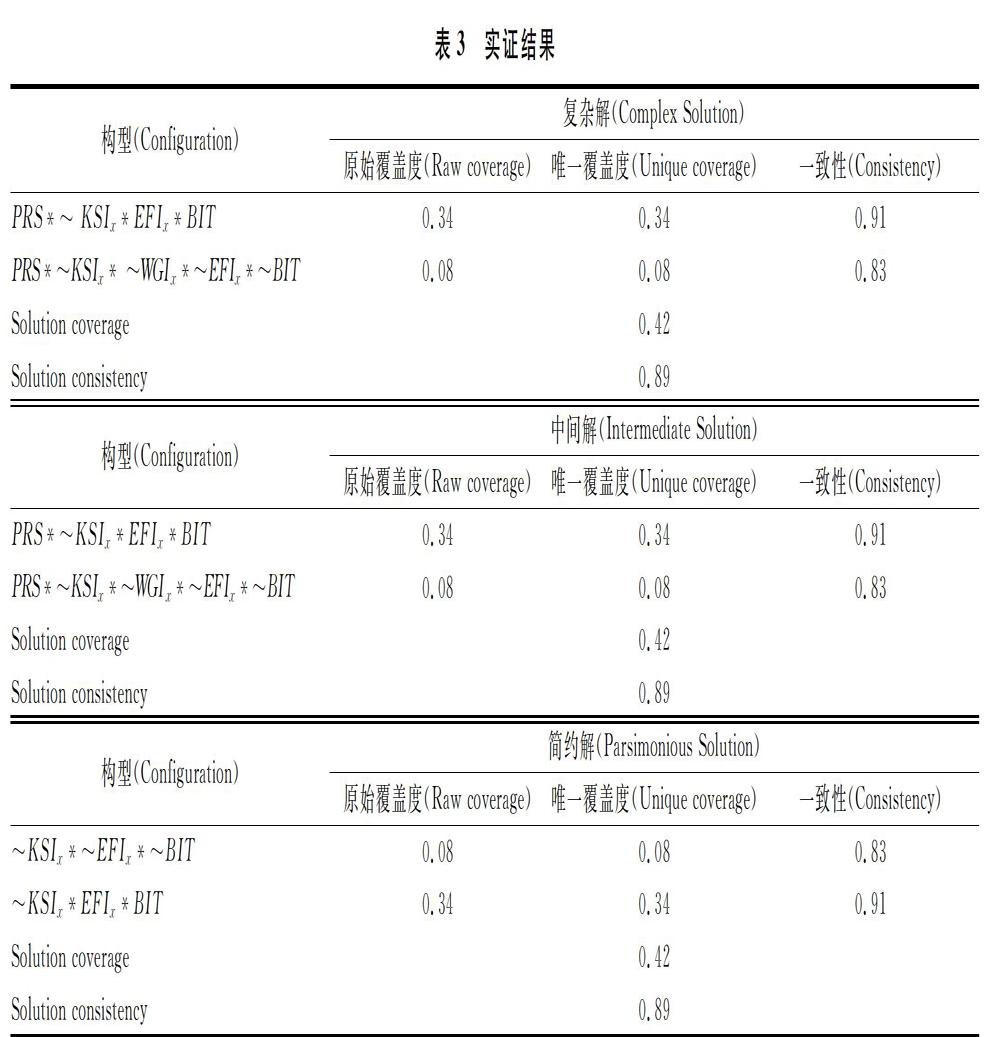

由于复杂解并未进行简化,所得的构型比较多,不利于之后对于实证结果路径的分析,然而简约解将“简单逻辑余项”和“复杂逻辑余项”都纳入简化过程中,容易精简掉重要的必要条件,而中间解的一个重要的优点是它不允许消除必要条件,即任何构成结果的超集以及作为必要条件的有意义的条件(Ragin and Benot,2009),因此中间解优于复杂解和简约解,同时也受到FsQCA研究者们的青睐。故而,本文选用中间解作为最终的实证结果。分析软件采用Ragin等人开发的FsQCA 3.0,实证结果如表3所示。

3.2 定性比较分析结果分析

FsQCA的结果中,各个构型所包含的条件可以分为核心条件及非核心条件。其中,核心条件是指核心的、必要的条件,即与结果的产生有较强因果关系的条件,而边缘条件是指非核心的、相对不重要的条件,即与结果的产生有较弱因果关系的条件。张驰等(2017)在研究中指出简约解和中间解共同包含的前因条件称为核心条件(core condition),而仅在中间解中包含的前因条件称为辅助或边缘条件(peripheral condition)。基于上述理论,本文通过中间解和简约解确定了各个构型中的核心条件以及边缘条件。

同时,本文参照Ragin(2008)的实证结果表达方式,用表示原因变量出现,且该原因变量为核心条件;用·表示原因变量出现,但该原因变量为非核心条件;用表示原因变量不出现,且该原因变量为核心条件;用表示原因变量不出现,但该原因变量为非核心条件。空白表示该原因变量是否出现对最终结果的产生不造成影响。因此,具体实证结果可以用表4展示出来。

4 结论与展望

4.1 主要结论

随着全球国际化进程的逐渐加快,越来越多的中国企业选择进行海外投资,积极主动地选择“走出去”战略以获得更多的发展机会。在“走出去”的过程中,中国的OFDI规模也在逐渐增大,成为世界第二大OFDI投资国。那么,如何能吸引中国更多的OFDI投资,哪些因素如何影响中国OFDI的区位选择,也成为了东道国政府所关心的问题。因此,本文以2015年中国对各个国家OFDI投资存量为研究样本,从制度因素的视角出发,应用模糊集定性比较分析方法(FsQCA)对中国OFDI区位选择的路径进行了探索。通过定性比较分析,本研究获得以下结论:

(1)中国与东道国文化差异小是中国对其进行OFDI投资的必要条件,即与中国文化差异小的东道国更容易吸引中国企业在该国进行投资。随着全球化进程的加快,文化差异问题也得到了越来越多的关注,“文化经济学”也成为了各国研究者解读经济现象的新视角(Guiso et al.,2006)。企业进入东道国之后,公司的产品究竟应该选择标准化还是本土化,以及标准化或者本土化的程度问题对于每一个参与国际经济活动的公司而言不仅是难以权衡的,同时也都是至关重要的。文化是一个国家社会根深蒂固的,在民族、宗教或社会等群体中可以代际传递且相对稳定的习俗、信念和价值观(闫雪凌和胡阳,2016),它从内在影响着人们的购买行为、购买偏好、价值观等一系列精神层面的行为。同时,文化对人们的日常行为所造成的的影响是很难改变的。因此,企业在进入东道国市场时,更多的情况下选择适应该国文化,而非强行转变。在这种情况下,企业若选择进入文化差异较大的国家,无论是产品方面还是公司本身管理制度方面都需要消耗较高的成本进行改变,从而使其适应东道国的文化环境。因此,东道国与中国的文化差异问题对中国OFDI区位选择有着较为重要的影响。

(2)东道国与中国之间签订的双边投资协定与两国之间较小的正式制度距离(包括政治制度距离和经济制度距离)存在替代性。对比构型(1)和构型(2),在东道国与中国之间签订双边投资协定的情况下,与中国经济制度距离较大的东道国无论政治制度距离如何,都可以吸引中国较大规模的OFDI;然而,若东道国并未与中国签订双边投资协定,经济制度距离和政治制度距离都会对中国对其的OFDI規模产生负面影响,即制度距离大的国家,中国对其的OFDI规模小。正如周艾丽(2015)在研究中提到的,双边投资协定不仅会直接对中国企业对东道国OFDI投资规模造成影响,同时还会间接地通过减少正式制度距离带来的投资障碍来影响中国企业对东道国的OFDI投资规模。因此,从本文的实证结果可以看出,东道国与中国之间签订的双边投资协定可以一定程度上缩小两国之间的正式制度距离。同时,该结论也验证了不同制度因素之间的相互作用会对中国的OFDI区位选择产生影响。正如文献综述中所提到的,较远的正式制度距离会增加中国对其进行直接投资的风险,降低中国对其进行OFDI的意愿。然而,与中国签订双边投资协定,在一定程度上弥补了较远的正式制度距离所带来的投资障碍,增加了中国对其进行直接投资的意愿。因此,较远的正式制度距离(包括政治制度距离和经济制度距离)与两国之间签订双边投资协定这两个要素之间的相互作用对中国的OFDI区位选择产生影响。

(3)良好的东道国制度环境会对中国对其的OFDI规模产生正向的影响。良好的东道国制度会在很大程度上减少企业的投资风险和投资成本,增加企业的预期投资收益(王永钦等,2014),进而吸引外国企业在该东道国进行投资。在构型(1)和构型(2)中,良好的东道国制度环境都是边缘必要条件。因此,良好的东道国制度环境并不能一定导致中国对其较大的OFDI规模,但是会对中国企业选择是否对该国进行OFDI产生一定的影响,是中国进行OFDI区位选择时需要考虑的制度因素之一。

4.2 可能的创新点

4.2.1 研究方法的创新

本文利用模糊集定性比较分析法(FsQCA)从制度因素角度对中国OFDI区位选择的路径进行分析。将5个相关制度因素(即原因变量)组合成不同的组态,与样本中所选择的54个国家进行匹配,最终得出了制度因素视角下中国OFDI区位选择的两条路径。本文并未把不同的制度因素完全独立开,而是考虑到不同的制度因素之间的相互作用和替代性对中国OFDI区位选择的影响,从集合的角度进行分析,进而解决了定量分析中变量之间多重共线性的问题。同时,本文将制度距离和东道国制度因素结合起来,从整体的角度讨论制度因素对中国OFDI区位选择的影响,而非研究某一方面对其的影响。

4.2.2 研究结论的创新

本文最后得出了东道国与中国之间签订的双边投资协定与两国之间较小的正式制度距离(包括政治制度距离和经济制度距离)存在替代性这一研究结论。这一结论创新性地考虑到了不同制度因素之间的相互作用对于中国OFDI区位选择的影响,而不是单单考虑其中某一因素对结果的影响,有效地避免了实证研究方法的局限性。该结论更符合中国OFDI区位选择的实际情况,更具有实际意义。

4.3 不足与展望

本文主要基于制度视角对中国OFDI区位选择的路径进行研究,并未考虑制度因素与其他要素之间的关系,例如与东道国要素禀赋、东道国与母国地理距离等要素之间的关系对中国OFDI区位选择的影响。因此,未来的研究可进一步采用定性比较分析的方法,对其他因素以及制度因素与其他因素之间的关系对中国OFDI区位选择的影响与路径进行研究,以丰富中国OFDI区位选择的理论研究。此外,影响OFDI的制度因素有很多不同的衡量方法,本文主要选择了其中应用较为广泛的衡量方法进行分析,未来的研究可选择其他的衡量方法进行,以进一步验证实验结论的准确性。

参考文献:

[1] 白雪. 制度视角下中国对外直接投资区位选择分析[D].大连:东北财经大学,2016.

[2] 陈兆源.东道国政治制度与中国对外直接投资的区位选择——基于2000—2012年中国企业对外直接投资的定量研究[J].世界经济与政治,2016(11):129-156,160.

[3] 邓明.制度距离、“示范效应”与中国OFDI的区位分布[J].国际贸易问题,2012(2):123-135.

[4] 冯华. 制度因素与中国企业对外直接投资研究[D].济南:山东大学,2016.

[5] 韩升苒. 中国对外直接投资区位选择的影响因素分析[D].济南:山东大学,2019.

[6] 商务部,国家统计局,国家外汇管理局. 对外直接投资统计公报[R]. 2016.

[7] 商务部,国家统计局,国家外汇管理局. 对外直接投资统计公报[R]. 2015.

[8] 宋维佳,许宏伟.对外直接投资区位选择影响因素研究[J].财经问题研究, 2012(10):44-50.

[9] 王碧珺.被误读的官方数据——揭示真实的中国对外直接投资模式[J].国际经济评论,2013(1):61-74,5.

[10] 王永钦,杜巨澜,王凯.中国对外直接投资区位选择的决定因素:制度、税负和资源禀赋[J].经济研究,2014,49(12):126-142.

[11] 王培志,潘辛毅,张舒悦.制度因素、双边投资协定与中国对外直接投资区位选择——基于“一带一路”沿线国家面板数据[J].经济与管理评论,2018,34(1):5-17.

[12] 闫雪凌,胡阳.制度、文化与中国OFDI的利益动机[J].南方经济,2016(6):1-17.

[13] 周艾丽. 制度距离对中国OFDI区位选择实证研究[D].杭州:浙江工商大学,2015.

[14] 张驰,郑晓杰,王凤彬.定性比较分析法在管理学构型研究中的应用:述评与展望[J].外国经济与管理,2017,39(4):68-83.

[15] 宗芳宇,路江涌,武常岐.双边投资协定、制度环境和企业对外直接投资区位选择[J].经济研究,2012,47(5):71-82,146.

[16] 张吉鹏,衣长军.东道国技术禀赋与中国企业OFDI区位选择——文化距离的调节作用[J].工業技术经济,2014,33(4):90-97.

[17] 赵文,王娜.二元网络背景下中国海归企业绩效提升路径研究——基于模糊集的定性比较分析[J].科学学与科学技术管理,2017,38(5):128-139.

[18] 张祎. 基于霍夫斯泰德文化模型的跨文化管理研究[D].成都:电子科技大学,2013.

[19] BUCKLEY P J, CASSON M. The future of the multinational enterprise[M]. Heidelberg: Springer, 1976.

[20] BYRNE D S. Interpreting quantitative data[M]. London: Sage, 2002.

[21] CEZAR R, ESCOBAR O R. Institutional distance and foreign direct investment[J]. Review of World Economy, 2015(151):713-733.

[22] CEZAR R, ESCOBAR O R. Institutional distance and foreign direct investment[J]. Economical, 1971(38):1-27.

[23] CHAN C M. Which country matters? Institutional development and foreign affiliate performance[J]. Strategic Management Journal, 2008, 29(11):1179-205.

[24] CHEUNG Y W, QIAN X. Empirics of China′s outward direct investment[J]. Pacific Economic Review, 2009, 14(3):312-341.

[25] CHENG L K, MA Z. China's Outward Foreign Direct Investment. China′s Growing Role in World Trade, 2010: 545-578.

[26] CODURASA A. A novel application of fuzzy-set qualitative comparative analysis to GEM data[J]. Journal of Business Research, 2016, 69(4): 1265-1270.

[27] DUNNING J H, LUNDAN S M. Institutions and the OLI Paradigm of the multinational enterprise[J]. Asia Pacific Journal of Management, 2008, 25(4): 573-593.

[28] DUNNING J H. Trade, location of economic activity and the TNC: as each for an eclectic approach[J]. London: Macmillan, 1978: 395-418.

[29] ESTRIN S. The impact of institutional and human resource distance on international entry strategies[J]. Journal of Management Studies, 2009, 46(7): 1171-1196.

[30] FISS P C. Building better causal theories: a fuzzy set approach to typologies in organization research[J]. Academy of Management Journal, 2011, 54(2): 393-420.

[31] GUISO L. Does culture affect economic outcomes?[J]. The Journal of Economic Perspectives, 2006, 20(2): 23-48.

[32] HELPMAN E, KRUGMAN P R. Market structure and foreign trade: increasing returns, imperfect competition & the international economy[M]. Cambridge: MIT Press, 1985.

[33] HYMER S H. The international operations of national firms: a study of direct foreign investment[M]. Cambridge: MIT Press, 1960.

[34] HOFSTEDE G. Culture′s consequences: international differences in work-related values[M]. London:Sage Publications, 1984.