沈从文与卞之琳早年的友情

慕津锋

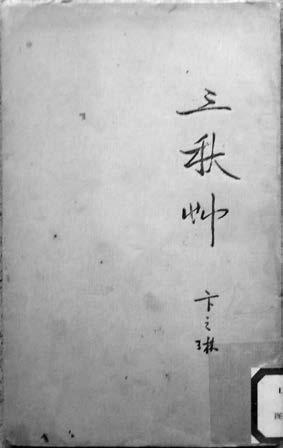

在中国现代文学馆图书库中,收藏有一本1933年出版的卞之琳诗集《三秋草》,在该书的版权页写有:发行者,沈从文。《三秋草》是诗人卞之琳的处女作。对于该书的出版,作家沈从文厥功至伟。他不仅为该书题写了书名,更是出资帮助卞之琳出版该书。

谈及两人的交往,还要追溯到上世纪30年代初,他们因徐志摩而相识。沈从文从湘西凤凰到北平闯荡时,只是小学毕业文化,他常自称“乡下人”,但他所写边远区域多民族文化交融的内容,恰为徐志摩所赞赏。当两人相识后,徐志摩将沈从文介绍给自己的众多好友(闻一多、罗隆基、潘光旦、叶公超、林徽因、梁思成、金岳霖、邵洵美、胡适等)。1928年,沈从文与丁玲、胡也频离开北京,前往上海,想在那里开创一番文学与出版事业,但并没有成功。无奈之下,沈从文去信徐志摩寻求帮助。1929年,经徐志摩介绍,沈从文前往胡适担任校长的上海吴淞中国公学任教。同年,卞之琳考入北京大学英文系。1931年,诗人徐志摩到北京大学兼课,他为英文系开设了“英诗”,就这样卞之琳成了徐志摩的学生。那时的卞之琳已经开始悄悄写诗。在《〈雕虫纪历〉自序》中,晚年的卞之琳这样叙述他开始写诗的动因:

“我从乡下转学到上海……经过一年的呼吸荒凉空气、一年的埋头读书,我终于又安定不下了。说得好听,这也还是不满现实的表现吧。我彷徨,我苦闷。有一阵我就悄悄发而为诗。”

但当时卞之琳写诗并不自信,那段时间他写的作品“自行销毁的较多”。尽管他写诗“总想不为人知”,可大名鼎鼎的诗人徐志摩就在自己眼前,卞之琳实在不愿放弃这难得的求教机会。终于有一天在下课后,卞之琳鼓足勇气把自己工工整整抄写的诗作交给了老师徐志摩,请他品评。这一时期,卞之琳的诗歌虽还有些口语化,但他已开始试着用格律体来约束和凝练自己的作品。在青年诗人中,这个起步其实是很高的。徐志摩一读,很是喜欢。不久,他将卞之琳诗作带到上海,和好友沈从文一起分享。沈从文读后对卞之琳的诗作也颇为欣赏。于是,两人商议将它们汇聚出版。为此,与卞之琳还不认识的沈从文在上海给北京的卞之琳写了一封很长的信。在信中,沈从文说他和徐志摩都认为这批作品可以印成一本小册子。沈从文还拿其中一首题目命名此诗集为《群鸦集》。不久,沈从文还为这些诗作特意写了一篇很有见地的“附记”。在“附记”中,沈从文从一些自以为是的诗人说起,表示自己“却不喜欢这种诗人,也正如我不喜欢这类文人一样”。既然是表达看法,沈从文当然要有自己喜欢的诗人和诗:“诗人同他的诗还有另外一条路可走,便是平淡朴实。他的诗,不是为了安置辞藻而有的。他写诗,他的诗即或表现到一种最高的德行,作品有不可磨灭的光辉,他也并不以为自己不是一个人……他若是一个年轻人……他的忧郁,假若说,他是不缺少年轻人的忧郁的,他一定得喊出难受的苦处,吐出那闷在心上的一团……他用的手段,没有比用诚实为再好的手段了。”

在该文中,沈从文对卞之琳的诗歌给予了很高评价:“但弃绝一切新旧辞藻摒除一切新旧形式,把诗仍然安置到最先一时期文学革命的主张上,自由的而且用口语写时,写得居然极好,如今却有卞之琳这本新诗……然而当我把诗的趣味,放在新诗最初提出的那一个方向上去时,我以为之琳有几首诗,达到了一个另外的高点,使我觉得更喜欢了。”

对于卞之琳的未来,沈从文在文中也给予了很大期望:“朴素的诗将来的最好成就或者应当归给之琳的。”

这篇高度评价卞之琳诗作的“附记”,卞之琳很快就读到了。这对于一个想从事写作的学生,其鼓励程度可想而知。

可惜不久便爆发了“一·二八事变”,日本军国主义对上海的狂轰滥炸使得上海的文化受到巨大破坏。《群鸦集》的出版也被无限期搁置。《群鸦集》虽未印出,但能得到大诗人徐志摩和名作家沈从文的欣赏,这还是大大鼓舞了初学写诗的卞之琳。

1933年春假,还在北大读书的卞之琳因先前翻译法国诗人波德莱尔《恶之花》中的十首,被《新月》杂志收下,得了几块银元的稿酬。拿着稿费,卞之琳准备“小游”青岛,去那里看望在国立青岛大学任教的沈从文及写诗与翻译的朋友孙大雨。到了青岛,卞之琳便住在了沈从文宿舍。两人一见如故,在交谈中,卞之琳谈到自己在1932年秋天时,新写了十多首与先前作品“风格稍异”的诗歌,想结集出版,书名准备叫作《三秋草》。沈从文一听,二话没说,提笔就题写了“三秋草”几个字,并马上从抽屉里取出三十元钱来,交给卞之琳,让他快快将《三秋草》印出来。开抽屉时,卞之琳看到里面有几张当票,知道沈从文自己还在典当东西过活,便坚持不接钱,可沈从文坚持让他拿上。卞之琳终于拿了钱,出版了自己的处女诗集。这本收有十八首诗作的《三秋草》,印制过程还略有周折。北平印刷厂的人看到这本书太薄,没多少利润,也就不大在乎。但卞之琳却很认真。他要用穿钉方式装订此书,并且要求印刷厂不裁边,即“毛边”,还要整齐……为买纸,他和罗大冈一起跑了很多家店铺,又要经济,还求实惠,可大都不理想。最后罗大冈想到了一种韧性较好的薄吸墨纸,一试之下,大为满意:“这种纸真妙,铅字印上去墨色像从里边长出来似的,特别平整……”结果花钱不多,印出来的三百本《三秋草》也还不错。卞之琳的朋友们见到了都说印得很好。就这样,卞之琳在自己大学毕业前夕,终于出版了自己的第一本詩集。《三秋草》的出版为卞之琳以后的文学道路,奠定了一个坚实的基础。因为是沈从文出资印刷,《三秋草》的版权页上,卞之琳印上了“发行者:沈从文”的字样。

第二年即1934年,已经很少作诗的沈从文,特意写了一首新诗《卞之琳浮雕》,对卞之琳作了别样的描摹:两只手撑定了尖下巴儿,/心里头画着圈子:/(不是儿戏,不是儿戏,)/“我再活个十来年,/或许这时我就应当死?”//说老实话生活有点儿倦,/唉,钟,唉,风,唉,一切声音!/(且关上这扇门,得一分静。)/“天气多好,我不要这好天气。/我讨厌一切,真的,只除了阿左林。”沈从文对卞之琳的性情有深切了解和透彻观察。寥寥几句,竟把那种苦吟诗句的神态,那种青年诗人的伤感与困惑,形象地勾画出来。

沈从文不仅在文学上帮助卞之琳,还和妻子张兆和一起曾想帮助卞之琳追求四妹张充和。只是可惜,两个年轻人并没有走到一起。

1933年秋,沈从文与妻子张兆和在北平结婚。不久,他在自己位于西城达子营28号的家中宴请巴金、靳以、卞之琳等文友。那天,张兆和四妹张充和也在。那天,刚刚成为北大中文系新生的张充和兴奋地坐在沈从文住所的那棵槐树下,兴高采烈地和巴金、靳以等人讲述自己在大学一天的见闻。卞之琳习惯地在树影下稍远的地方,安静地坐着。三姐张兆和眼尖,拍着手招呼卞之琳:“来,卞同学,坐到前面来,这次三姐要给你介绍一个新同学。”卞之琳脸色羞涩地走到了前面。张兆和给卞之琳介绍说:“这位小喇叭筒是我的四妹充和。她今年刚刚考入北大。今后,卞诗人与我们的四妹就是师兄兼老乡了。”就这样,卞之琳和张充和相识于沈从文家。不久,沈从文和妻子张兆和看出卞之琳对张充和的情意,他们很愿做个月老促成这对年轻人。有一次,张兆和借了一个话题去试探张充和。当时的张充和,一则因为自己的审美观点倾向于古典,她觉得卞之琳写的新诗没有嚼头,心灵上难以引起共鸣。二则觉得卞之琳社会阅历不够,“缺乏深度”“不够深沉”。这让张充和觉得卞之琳有时显得“有点爱卖弄”。也许是“落花有意,流水无情”,卞之琳与张充和始终没有开始,也没有最终走到一起。对此,沈从文也是无奈。

沈从文对卞之琳的才华一直很欣赏,他也常在自己能力范围内帮助这位有些内向的年轻人。1936年,卞之琳工作并不顺当。沈从文知道此事后,特意给胡适写信,希望能通过他的文化基金会给卞之琳安排一点可以发挥其特长的翻译工作。沈从文在信中这样向老友推荐卞之琳:

“多数人都承认卞之琳译书极认真,中文也相当好,外国文基础也很好。人家都说他是这几年北大出的好学生!现在做的事似乎不是他宜做的事,对自己无益,对学生也无益。教书不译书对各方面都是损失。文化基金会每月出一百来块钱并不是件困难事情,我希望您还能给他这个译书机会,要他不必再教书。”

后来,卞之琳确实获得了为胡适主持的文化基金会翻译文稿的工作,但他本人只知道是自己的老师余上沅推荐的。可见沈从文给胡适写信为卞之琳寻差事的事,他并没有告诉卞之琳。沈从文这种助人于危困之中的低调作风,是与他的经历大有关系的。初闯文坛时,沈从文也是艰难异常,一个只有小学文化还是来自边远湘西的“小人物”,幸得徐志摩、郁达夫、胡适等人扶持,才渐获声誉,并终于成为一代文学大家。正是由于这段经历,沈从文对文坛后学多大力帮助,为此他毫不吝惜自己的精力与金钱。他的学生汪曾祺就曾说过,自己曾见到沈从文为学生作文写的批语有时要远超过原文;为帮助文学爱好者,他常把来稿往外寄出并帮忙推荐,光邮费就是很大一笔开销。但沈从文对此却是乐此不疲。

从卞之琳两部诗集的出版,到沈从文暗暗帮助卞之琳尋找工作以渡难关,我们可以看到沈从文对卞之琳的关爱与提携,还有他们之间的那份友情。