相变调温纺织品制备方法的研究进展

陈云博, 朱翔宇, 李 祥, 余 弘, 李卫东, 徐 红, 隋晓锋

(1. 东华大学 化学化工与生物工程学院, 上海 201620; 2. 上海市质量监督检验技术研究院, 上海 200040)

调温纺织品是一种能够在一定温度范围内,自动感知外界环境温度的变化,并从环境中可逆地吸收或释放热量,双向调节温度的织物[1]。调温纺织品可在一定时间内维持人体表面皮肤适宜的温度,从而增强人体对温度变化的适应能力。这类纺织品符合人们对纺织品健康、舒适的发展需求,具有一定的实际意义和良好的市场前景。

利用相变材料(PCMs)赋予纺织品调温功能是当前的研究热点。PCMs可在特定温度区域内发生相变,储存或释放相变潜热,从而实现温度控制。相变微胶囊是指用物理或化学方法将相变材料包覆起来,制备成具有稳定核-壳结构的微米尺度的固体颗粒[2]。相变微胶囊内部芯材发生固液转变过程中,表观状态始终为固体粉末,不会因固液相变引起流动和迁移,且微胶囊化可拓展相变材料的功能性,并使其具有更优异的分散性。

弋梦梦等[3]从保温纺织品、降温纺织品和调温纺织品3个方面总结了智能温控纺织品的主要工艺,及其在各个领域的应用,并阐述了智能控温纺织品在加工、耐久性等方面存在的挑战。Iqbal等[4]综述了PCMs的封装技术、表征方法以及在智能纺织品领域的实际应用。Mondal[5]对PCMs的工作原理及其在智能调温纺织品中的应用进行了综述,介绍了不同类型的相变材料,总结了PCMs整理到纺织品中的方法。本文着重对相变调温纺织品的制备方法进行完整的阐述,并对国内外市场上的相关产品进行整理分类,展望其未来的发展方向。

目前,基于相变材料的调温纺织品的加工方式主要分为2类:一类是先将PCMs或相变微胶囊加工成相变纤维,然后制作得到相应的纺织品,主要有中空纤维填充法和纺丝法;另一类是将PCMs或相变微胶囊通过直接填充、涂层、接枝等方式与织物复合得到调温纺织品。

1 相变调温纤维的制备方法

1.1 中空纤维填充法

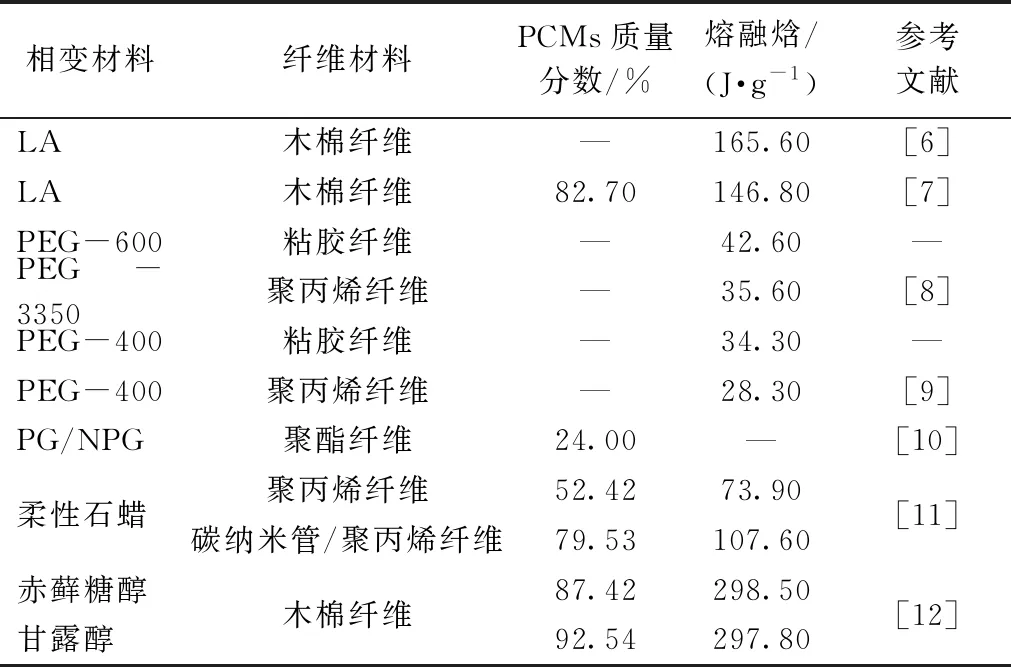

中空纤维填充法是指将PCMs填充至中空纤维的中空部分得到调温纤维的方法。表1示出不同材料采用中空纤维填充法制备的调温纤维的主要性能。利用中空纤维填充法制备得到的相变纤维,PCMs能够在纤维中均匀分布,调温性能良好。为防止多次热循环后PCMs从纤维中泄露,在选用中空纤维材料时应注意选择力学强度高、弹性好,无明显薄弱环节的材料,如木棉纤维(KF)、聚酯纤维、聚丙烯纤维和粘胶等。

KF以密度低、浮力大、中空性好、疏水性好等优点被用于制备调温纤维。Song等[6]用真空浸渍技术,经重复真空浸渍过程将十二酸(LA)封装到KF中,制备出熔融焓高达165.60 J/g的LA/KF相变纤维。LA/KF纤维在经历2 000次热—冷循环后,储热能力和相变温度都没有产生显著的变化,且与KF纤维相比,LA/KF加热和冷却周期分别是KF的1.59倍和1.73倍。LA能够很好地被限制在KF中空纤维内,且不发生泄漏,不会残留在纤维表面。此外,为能够使纤维更好地进行吸放热和温度调节,Song等[7]还通过在KF纤维表面引入纳米银粒子,来提高调温纤维的导热率。

表1 中空纤维填充法制备调温纤维

1.2 纺丝法

纺丝法是通过将PCMs或相变微胶囊添加到纺丝聚合物的熔体或纺丝溶液中,然后经纺丝加工得到调温纤维的一种方法。主要包括微胶囊纺丝法、复合纺丝法和静电纺丝法等。此方法能够使PCMs均匀地分布在纤维内部和表面,在防止PCMs泄露的同时能有效提高纤维的热响应速率[13]。

1.2.1 微胶囊纺丝法

微胶囊纺丝法是将相变微胶囊分散在纺丝液中得到嵌有相变材料的纤维的方法。文献中常见的有微胶囊湿法纺丝和微胶囊熔融纺丝法,微胶囊静电纺丝的报道较少。表2示出部分微胶囊纺丝法制备的调温纤维材料。微胶囊纺丝法在工业界应用广泛,市场上已有多种相应调温纤维产品。如美国Outlast公司通过微胶囊纺丝法制备的纤维素纤维,其焓值能够达到27.7 J/g[14];德国特雷维拉(Trevira)公司采用十六烷和2-乙烯基丙烯系相变纳米胶囊纺丝法研发出可控型自动调节温度的腈纶;恒天海龙(潍坊)新材料有限责任公司将相变微胶囊、石墨烯和碳化锆共混,然后进行纺丝,开发出了具有光热转换、蓄热调温功能的纤维素纤维[15];青岛邦特纤维有限公司通过湿法纺丝技术开发出了以粘胶纤维为载体的TEMPSENSE纤维等。

通过微胶囊纺丝法制备的调温纤维中微胶囊分布均匀,但添加微胶囊会降低纺丝液的可纺性,获得的纤维断裂强度和伸长率较低[2]。

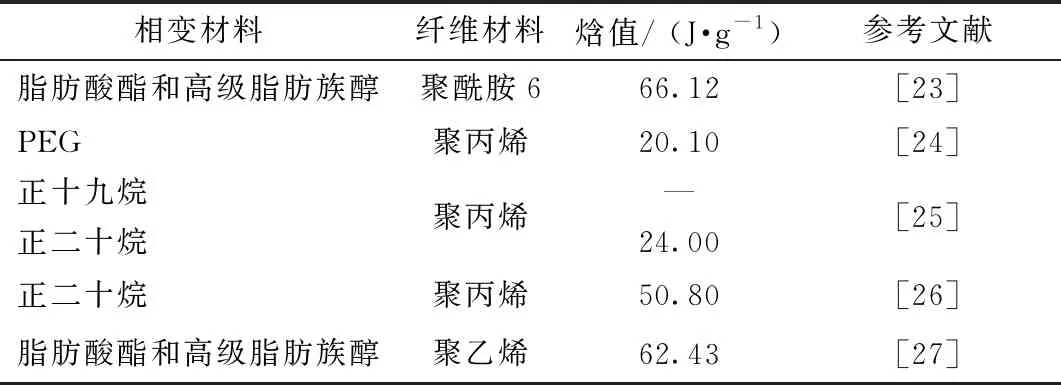

1.2.2 PCMs直接复合纺丝法

将PCMs直接混合到聚合物熔体或者纺丝原液中进行纺丝,得到具有并列结构或皮芯结构的复合相变纤维的方法称之为复合纺丝法。吴超等[23]将2种不同类型的PCMs(脂肪酸酯类和高级脂肪族醇类)以质量比3∶7的比例进行混合作为相变纤维的芯层,聚酰胺6为皮层,经纺丝、拉伸等工序后得到储能调温纤维。结果显示,纤维中PCMs的质量分数为32.9%,熔融焓达到了66.12 J/g。表3示出复合纺丝法制备调温纤维的相关文献统计。

表2 微胶囊纺丝法制备调温纤维

表3 复合纺丝法制备调温纤维

直接复合纺丝制备的调温纤维中PCMs含量较高,但同样存在可纺性差问题,且在纤维截断面或破损处PCMs会有一定程度的渗漏,从而影响纺织品的使用性能。

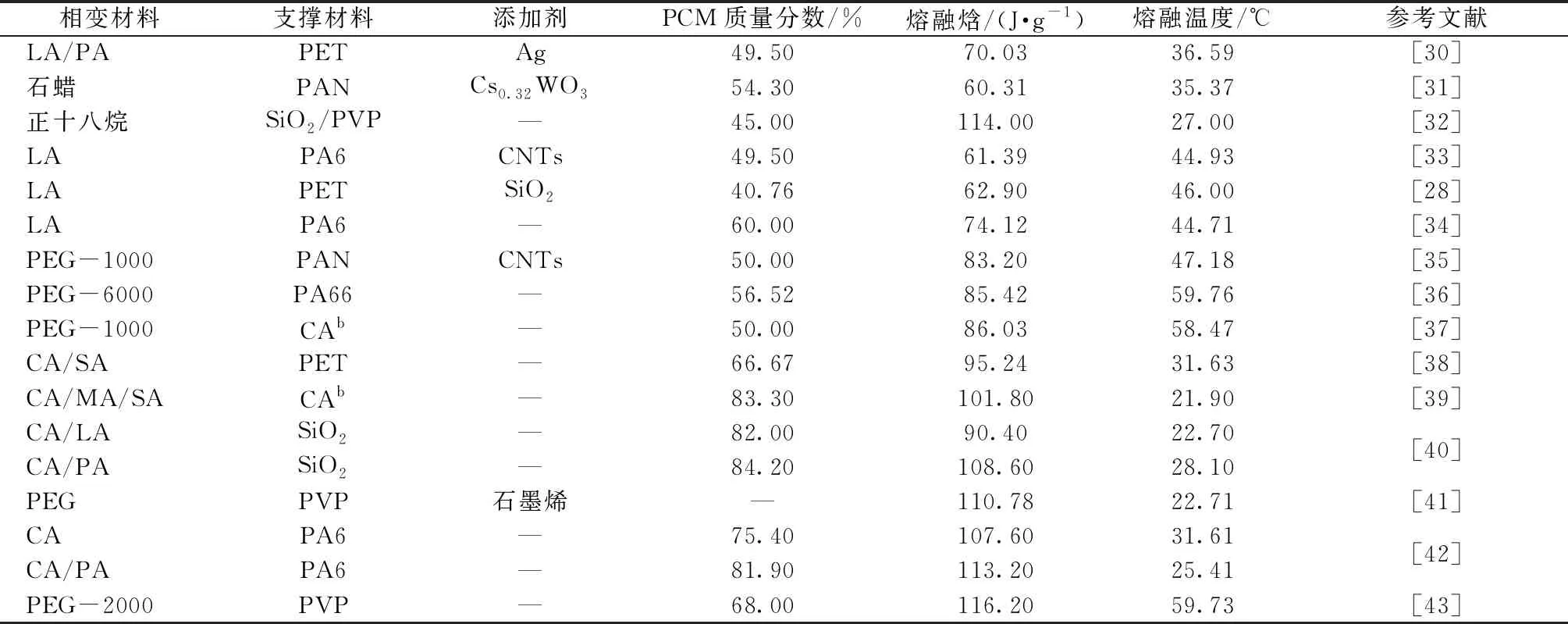

1.2.3 静电纺丝法

静电纺丝法可生产出直径从几十纳米到几微米的超细纤维。表4示出采用静电纺丝法制备的调温纤维。例如Cai等[28]采用静电纺丝技术将LA和PET结合,制备出LA/PET调温纤维,并通过添加纳米SiO2粒子增强纤维的热稳定性能。对于与支撑材料相容性较差的相变材料,可采用同轴静电纺丝技术制备相变纤维。如徐刚等[29]分别以聚甲基丙烯酸甲酯、聚乙烯醇、聚丙烯腈等为鞘,不同熔点的石蜡、正十八烷等为芯,采用同轴静电纺丝法制备出了最高焓值为123 J/g的相变纤维。

利用静电纺丝法制备调温纤维目前尚未实现产业化规模。此外,与普通PCMs类似,静电纺丝法制备出的相变纤维通常热导率较低,因此,提高其热导率是目前研究的热点之一。主要方法是将具有高导热性的纳米粒子(如金属、碳纳米管、SiO2等)加入到PCMs/聚合物混合溶液中进行纺丝[30-31]。Ke[30]将AgNO3加入到LA-PA/PET的复合溶液中纺丝得到LA-PA/PET/AgNO3纤维,再用紫外光照射原位还原制备银纳米粒子,得到LA-PA/PET/Ag纤维。银纳米粒子改善了纤维的储能和热释放速率,其熔融和冷却时间分别减少了22%和28%。

表4 静电纺丝法制备调温纤维

2 相变调温纺织品的制备方法

2.1 直接填充法

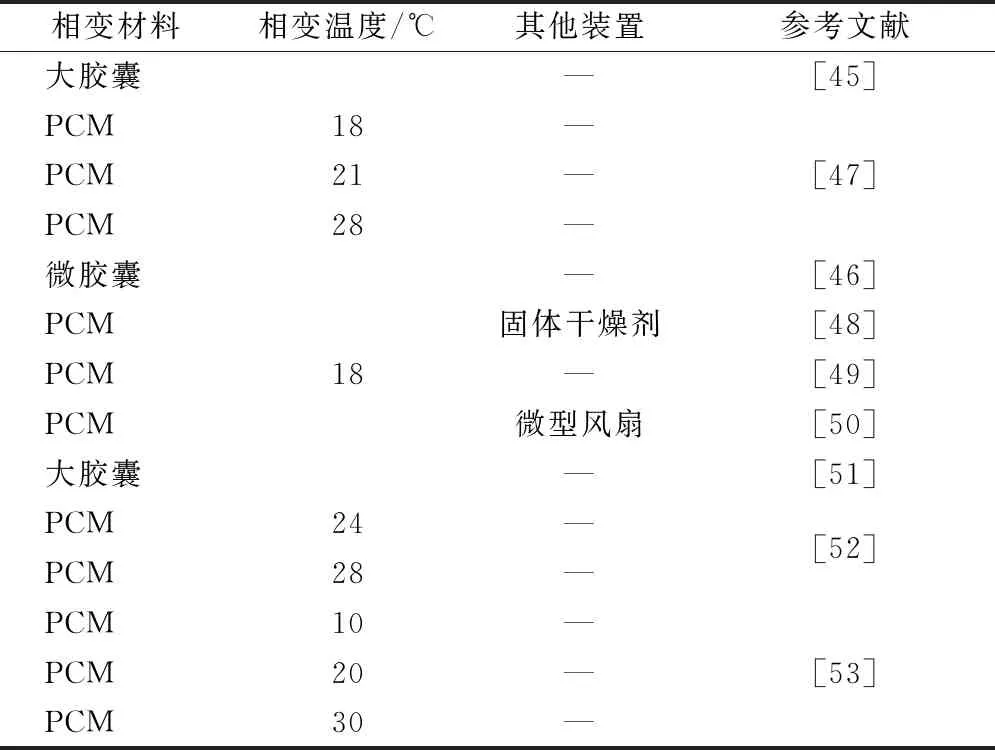

直接填充法是指将相变材料或者相变微胶囊直接填充到密封袋中,然后再复合到服装中。表5示出直接填充法制备的调温纺织品。本体相变材料、相变微胶囊和相变大胶囊(直径在1 mm以上的胶囊)都可通过这种方法来制备相变调温服装。Reinertsen等[44]先将水合盐相变材料Na2SO4·10H2O微胶囊化,然后通过直接填充法制备出用于手术室手术服的相变冷却背心,并在模拟手术室工作环境中测试了其调温效果。Li等[45]先通过合成一系列具有明胶-阿拉伯胶壳、聚氨酯壳和苯乙烯基共聚物壳和十八烷为芯的微胶囊,然后以微胶囊为基础制备海藻酸钙作为外壳的大胶囊。最后将大胶囊插入小针织袋中黏附在手术服背心的内表面上。这些大胶囊之间存在的空气间隙有助于传递热量和水分,从而实现调温的目的。

直接填充法工艺简单,成本低,也是目前市场上制备相变冷却背心最常用的一种方法。如北京亿路达机电设备有限公司将PCMs作为冷源,插入到背心中,生产出的冷却背心可有效地缓解人体在高温、低温环境下工作的热应力;美国雷克兰公司生产的00055型降温背心是将PCMs直接填充至背心内层;杜邦公司的Dupont 996000型冷却背心具有调温和阻燃功能,是将PCMs填充到由阻燃棉布制成的背心中制得的。此外,宁波绿凯节能科技有限公司将相变微胶囊直接填充到海绵中,然后再用高导热纤维织物或者恒温面料对其进行包裹,得到一种节能环保的相变恒温床垫[46]。

表5 直接填充法制备调温纺织品

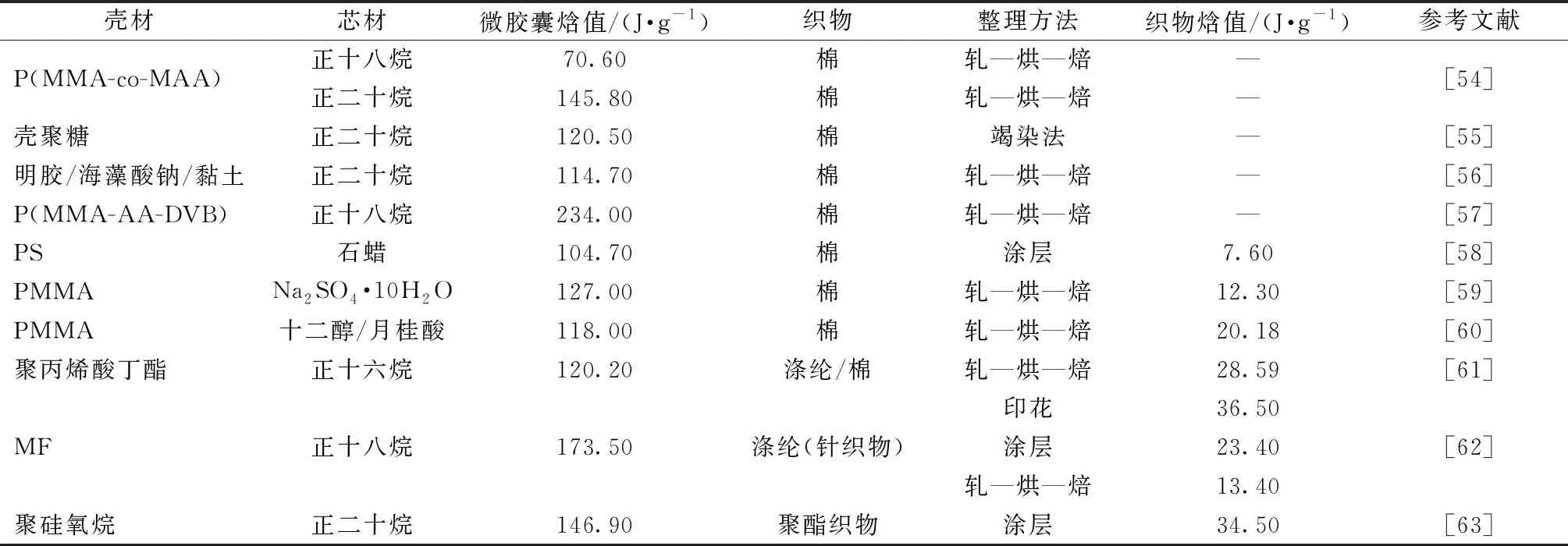

2.2 表面整理法

通过织物整理的方式将相变微胶囊与纺织品结合也能够得到调温纺织品,该方法工艺简单,操作方便,易实现工业化。表6示出本文汇总的表面整理法制备调温纺织品。表面整理可通过涂层法、轧—烘—焙法、印花等常规染整工艺实现,该方法制备的调温织物已经有成熟的产品上市。

罗莱生活科技股份有限公司采用印花的方式将微胶囊整理到织物上,得到调温纺织品,其熔融焓为29.4 J/g,且经10次水洗后仅降低2.7%[64];浙江中科微瑞新材料股份有限公司将纳米级相变微胶囊调配成喷印液,然后采用喷墨印花技术对织物进行整理,从而得到焓值为22.5 J/g的调温纺织品[65]。

织物表面整理法施加在纺织品上的相变材料量较低,经整理后织物由于黏合剂的存在而使手感变差,织物的柔性、弹性和透气透湿性能降低,产品的调温功能及整理效果的耐磨性和耐洗涤性较差。为得到耐水洗性能较好的产品,盐城朝阳服饰辅料有限公司先将相变微胶囊、马来酸酐乳液、消泡剂、分散剂、增稠剂和水等混合制备出涂料,然后对织物进行涂层。其中在焙烘过程中,马来酸酐与相变材料产生交联反应,从而得到耐水洗性能较好的调温织物[66]。

表6 表面整理法制备调温纺织品

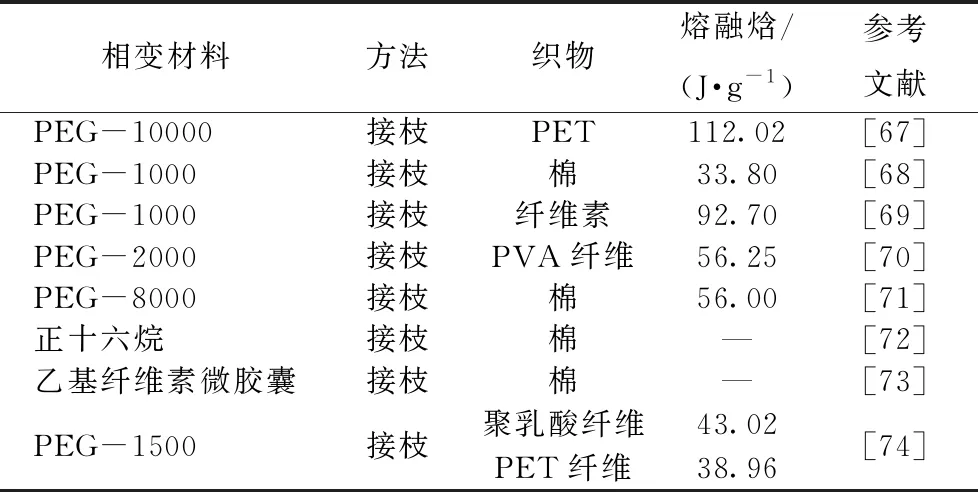

2.3 表面接枝法

为实现相变材料与织物的耐久性结合,表面接枝法是一个很好的选择。该方法是将织物中的特定官能团与相变材料在特定条件下,通过化学键的方式与织物结合,从而使织物具备调温性能。其常用的交联剂有:酰胺-甲醛类、多元羧酸类、环氧化合物类以及乙二醛交联剂等。表7示出各类表面接枝法制备的调温纺织品。该方法工艺过程相对复杂,不易实现工业化,但其制备出的产品具有较好的手感和耐久性。例如王艳秋等[67]利用PEG和PET的端羟基相互反应,采用化学接枝法将PEG接枝到PET纤维上得到复合相变材料。结果表明,所制得产品的热力学性能与PEG的相对分子质量、质量配比以及不同交联体系有关,其相变焓可达112.02 J/g,且热稳定性高,热滞后性减小。

表7 表面接枝法制备的调温纺织品

3 结束语

目前,基于相变材料的调温纺织品已经广泛应用于各个领域,如太空、运动、医疗、阻燃纺织品、产业用纺织品领域。基于相变材料的调温纺织品虽然都具有一定的温度调节性能,但大部分都存在调节温度的幅度小、保温时间短、生产成本高等问题。解决这些问题需要进一步完善相变材料的封装技术以及调温纺织品的整理加工技术,并降低生产成本。在与相变材料复合过程中引入其他功能材料,赋予调温纺织品更多功能,从而进一步提高其应用价值,也是改领域未来发展的方向之一。此外,随着越来越多品种相变调温纺织品的开发,还需要规范相变材料热性能的检测方法与标准,制定更符合实际使用情况的调温纺织品评价方法。