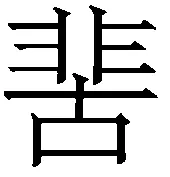

毕沅《山海经新校正》的文献学价值

王兴芬

(西北师范大学 文学院,甘肃 兰州 730070)

毕沅字纕衡,一字秋帆,江苏镇洋(今太仓)人,清代著名的学者、藏书家,他在经学、文学、史学、地理学、金石学、小学等方面均有很高造诣,著述颇丰。《山海经新校正》的撰写,开始于乾隆四十一年(1776年),历时五年,至乾隆四十六年(1781年)最终完成。作为毕沅“平生的得意之作”[1],《山海经新校正》在借鉴和吸收前代《山海经》注解成果的基础上,详细地考证了《山海经》中的山川水道,校勘了经、传文字中的讹误,并对《山海经》古今本篇目作了进一步的考订,对后世的《山海经》研究产生了深远影响,具有重要的文献学价值。

一、毕沅之前的《山海经》注解

清代吴任臣的《山海经广注》(十八卷)、汪绂的《山海经存》(九卷)是毕沅之前的《山海经》注本。作为清代最早的《山海经》注本,吴任臣的《山海经广注》主要是对《山海经》文字、名物的考释,他摈弃了明代对经、注加以评论的做法,初步体现了后来乾嘉文人重考据的注解特色。如《西山经·西次三经》“又西三百七十里曰乐游之山”[3]44一段,“其中多鱼,其状如蛇而四足,是食鱼”[3]45句下,郭璞注“”字曰:“音滑。”[3]45吴任臣注曰:“《字书》:‘鱼有二:鸟翼如鱼者,音滑,子桐水之鱼是也;如蛇四足者,音骨。’今郭音相反,疑《字书》误。”[3]45可以看到,吴任臣将郭璞注与《字书》对“鱼”的解释进行了对照考释,得出“今郭音相反,疑《字书》误”[3]45的结论,并未加入个人的评论。作为清代的第一个《山海经》注本,吴任臣的《山海经广注》在吸收郭璞、杨慎、王崇庆、刘会孟等前人注解成果的基础上,旁征博引,所引书目达五百三十多种。除此之外,吴任臣还对《山海经》进行了一次认真的辑佚工作,辑得逸文三十四条,这是到清朝为止对《山海经》逸文的第一次辑补,具有重要的文献学价值。值得注意的是,吴任臣《山海经广注》对山川地理的注解远远超过了前代,书中直接引用《一统志》的地理数据达三十多处,而对《水经注》的引用就更多,吴任臣不但对《山海经》中的山川地理进行注释,而且还注意到由于距离远近不同,古今时代不同,同一名称的山、水可能会出现在不同的地区、不同的时代,因此他强调:“读《山海经》者,须识道里有远近,曩今不同名。《西经》劳山非齐地,劳山入洛。弱水非合黎弱水,青丘国非南山青丘,儋耳民非交州儋耳,不周、昆仑有海内外之分,浮玉一山有江南、北之异。”[3]286

汪绂的《山海经存》在《山海经》文字训诂以及地理研究方面也有很大的贡献,他纠正了郭璞《山海经注》中一些错误的注解,还将当时欧洲传教士带到中国的西方有关自然科学的知识运用到了对《山海经》山川地理的注解当中,如《山海经》卷五“禹曰:天下名山,经五千三百七十山,六万四千五十六里,居地也。……天地之东二万八千里,南北二万六千里……”[4]56一段下,汪绂注曰:“据西学推之,地球九万里,则其径五万里。自南极至北极,地面上相去四万五千里,东西亦如之。盖西学以北极高下经纬之度合日影长短。参合之,每二百五十里而北极高下度应之,是为可据之。”[4]56其中“地球九万里”“其径五万里”“经纬”等都是西方有关自然科学的术语,体现了汪绂接受科学知识的进步思想倾向。

可以看到,毕沅之前的《山海经》注本,有对文字、名物的训诂,对义理的阐发,也有对山川地理的考释,所有这些都为毕沅注解《山海经》提供了借鉴。在考据学盛行的乾嘉时代,毕沅的《山海经新校正》不论在山川水道的考释,还是文字、名物的训诂等方面都超越了前人的注解,具有重要的文献学价值。

二、对山川水道的考证

毕沅的《山海经新校正》对山川地理的注解与考释,在清代的《山海经》注本中成就最为突出。在毕沅看来,前代学人对《山海经》山川地理的注解均有不足,“杨慎所注,多由蹈虚而非征实,其于地理全无发明。任臣则滥引《路史》、六朝唐宋人诗文以及《三才图会》《骈雅》《字汇》等书以证经文,《路史》错谬既不足取,词章所称,又岂经证?至于《三才图会》《骈雅》等书,近世才人依托俗本经文撰述成帙,字迹讹谬,百无一得。任臣所注,多在于斯经之戹也,故无取焉”[2]9。总的来看,毕沅在《山海经》地理研究方面的贡献主要表现在以下几个方面。

第一,毕沅纠正了很多前代《山海经》注家对山川地理的错误注解。在《山海经新校正序》中,毕沅批评了郭璞注在山川道里方面的错误:“今观其注释山水,不案道里,其有名同实异。即云今某地有某山,未知此是非。又《中山经》有牛首之山及劳、潏二水,在今山西浮山县境。而妄引长安牛首山及劳、潏二水。霍山近牛首,则在平阳,而妄多引潜及罗江巩县之山,其疏类是。”[2]2在注解的过程中,毕沅尽可能地指出了郭璞注在山川道里方面的错误,如卷五“又东二百五十里,曰岐山”[2]70句下,郭注曰:“今在扶风美阳县西。”[2]70毕沅作注说:“郭说非也。山当在四川,俗失其名。”[2]70又,卷二“又西七十里,曰羭次之山。漆水出焉”[2]19句下,郭注曰:“今漆水出岐山。”[2]19毕沅则注曰:“郭璞、刘昭《乐史》以为汉杜阳之俞山漆水,非也。《水经注》云:‘《开山图》曰“丽山西北有温池。温池西南八十里岐山,在杜陵埤,长安西有渠,謂之柒渠”’。据此则丽山西有岐山,漆水与经云羭次山,在浮山西合矣。山当在今陕西咸宁县南,俗失其名。”[2]19

除此之外,毕沅还对一些地理方志之书中对山川地理的错误注解进行了论证,如卷十三:“济水出共山南东丘”[2]102一段,“注勃海”[2]102句下,毕沅作注曰:

旧本作“渤海”,《初学记》引此注于海,今据《水经》引此改正。《水经》云:“东北过甲下邑入于河。”注云:“济水东北至甲下邑南,东历琅槐县故城北,又东北,河水枝津注之。”《水经》以为入河,非也。斯乃河水注济,非济入河。又东北入海,郭景纯曰:“济自荥阳至乐安博昌入海。今河竭,济水所流不绝。《经》言入河。二说并失,然河水与济、漯之北,别流注海,今所辍流者,惟漯水耳。”郭或以为济注之,即实非也。寻经脉水,不如《山经》之为密矣。案勃海在今山东乐安县东北一百三十里,今博兴县是古博昌县也。[2]102

可以看到,在这一段注解中,毕沅不但对旧本作“渤海”的错误作了校正,同时还对《水经》“东北过甲下邑入于河”句中“入于河”以及郭注“济注之”的错误说法进行了考辨,通过“寻经脉水”,毕沅认为正确的说法应该是“河水注济”,郦道元《水经注》的说法是正确的。

第二,毕沅对一些前代《山海经》注家未能确定的山川地理尽可能作了进一步的解释和补充。如卷五“又北三十里,曰牛首之山”[2]53句下,郭注曰:“今长安西南有牛首山,上有馆,下有水,未知此是非。”[2]53毕沅作注曰:“《太平寰宇记·长安志》直以此为雍州鄠县之牛首山,非也,此是《中山经》,则山当在今山西浮山县境霍太山之南。案其道里皆合,故知非鄠县之山。”[2]53而对那些他本人也无法确定的山川地理,毕沅不作牵强的注解,而是注明“未详”,显示了他严谨的治学态度。如卷二“又西百八十里,曰黄山”[2]21句下,郭注曰:“今始平槐里县有黄山,上故有宫,汉惠帝所起,疑非此。”[2]21沅曰:“山未详也。或说即今陕西兴平黄山,斯错简耳。”[2]21又,卷二“西二百五十里,曰白於之山……夹水出于其阴,东流注于生水”[2]32句下,毕沅亦注曰:“夹水未详。疑即甘肃靖边县东荍麦河也,其水合红柳河迳塞外,又东至县入干奢延水,水即生水也。”[2]32

第三,对一些前代注家没有注解的山川地理,毕沅也作了尽可能的注解与考证,如卷二“又北百八十里,曰号山”[2]32句下,毕沅注曰:“山当在今陕西葭州,未详也。已上诸山俱见《水经注》,俗失其名,略依郦道元所述水原证定之也。”[2]32又如,同卷“又西二百九十里,曰泑山”[2]30句下对“泑山”的注解,郭璞只对“泑”字的读音进行了注解,并未指出泑山的具体方位。毕沅作注曰:“李善注《文选》引此作‘濛山’,山当在今甘肃陇西境。《今文尚书·宅西》曰‘柳谷’。虞翻云:‘古篆丣字。’案柳、丣、泑,三声相近,疑即此山也。郑元注《宅西》亦云:‘西在陇西之西。’”[2]30毕沅注重对《山海经》山川地理的考辨,这与乾嘉学派尚实求真的学术风气密不可分。在乾嘉时期尚实学风的影响下,毕沅的《山海经新校正》对所涉及的名物、山川道里进行旁征博引式的考辨,至于其中的奇物异闻,关注不多。毕沅注重对《山海经》山川地理的考辨,这也与他的为官经历以及实学有利于民生的思想相关。毕沅乾隆十八年(1753年)中进士,初任甘肃,后升任陕西、河南、山东等地巡抚,两江总督。为官期间,毕沅多次到各地探访,在甘肃、陕西任上,毕沅曾亲赴玉门、关中等地,对这些地区的山川水道进行了详细的考察。在任河南巡抚期间,毕沅也曾“躬履崭岩,寻其脉络,绘图以进”[5],亲自到柏桐山探察淮水的源头。多次实地考察收集的大量详实可信的第一手资料,为毕沅整理、考释地志之书提供了充足的资料,正如孙星衍所说:“先生开府陕西,假节甘肃、粤,自崤函以西,玉门以外,无不亲历,又尝勤民,洒通水利,是以《西山经》四篇、《中次五经》诸篇疏证,水道为独详焉。常言《北山经》泑泽、涂吾之属,闻见不诬,惜在塞外,书传少征,无容附会也。”[2]121毕沅编纂《关中胜迹图志》,整理《西安府志》,校正《山海经》,补正《晋书·地理志》,辑佚《长安志》《三辅黄图》等,都是他在深受乾嘉学派崇尚实学风气的影响之下,长期担任地方官所养成的关心民生的民本思想的体现。

毕沅《山海经新校正》注重对山川地理的考证也是清代历史地理学兴盛的具体体现。乾嘉时期不但考据之风盛行,同时也是历史地理学发展的高峰,这一时期由官方主持,对前代历史地理学典籍进行整理、考辨、汇校、集注、编写提要的著作大量出现,如《四库全书》对史部地理类书籍的搜集整理以及对提要的编写,就是其中之一。官方对历史地理学著作的重视也引起了文人对地理学著作的关注和整理,其中最受文人关注的著作就有《禹贡》《水经注》《山海经》等。受考据之风的影响,通过对地志之书的研究来解读史料成了这一时期盛行的时代风气,梁启超说:“清儒之地理学,严格的论之,可称为‘历史的地理学’。盖以便于读史为最终目的,而研究地理不过其一种工具,地理学仅以历史学附庸之资格而存在耳。”[6]梁启超的话固然有偏颇之处,但却是这一时期很多文人的共识。毕沅也认为研究“史学必通地理”[7]。他不仅校注《山海经》《晋书·地理志》,还整理刊刻了《长安志》《三辅黄图》《关中胜景图志》等地志之书,难怪洪亮吉说毕沅于“官事之暇,于地理尤所研究”[8]。毕沅的《山海经新校正》对山川水道的考证除实地探察第一手资料之外,也大量征引了前代的地志之书,孙星衍在《山海经新校正后序》中说,毕沅对山川地理的考证,“则本《水经注》,而自九经笺注、史家地志、《元和郡县志》《太平寰宇记》《通典》《通考》《通志》及近世方志无不征也”[2]121。由此可见,毕沅《山海经新校正》注重对山川道里的考证与这一时期历史地理学的兴盛不无关系。

毋庸置疑,毕沅对《山海经》山川地理的考证,在明清时代的《山海经》研究中可谓用功最甚。郝懿行在《山海经笺疏》中就说毕沅《山海经新校正》的鲜明特点是“山水方滋,取证于耳目”[9]5。阮元说“毕氏校本,于山川考校甚精”[9]6。现当代的一些学者也对毕沅在《山海经》山川道里考证方面的巨大贡献给予了很高评价。袁珂就说“毕目光所瞩,端在山川古今异同”[10],并赞扬毕沅“长于地理之学,对《山海经》的山川地理形势,考证极详”[11]。张步天《山海经概论》肯定毕沅在考证、校勘等方面取得的成就之后,特别指出:“毕沅《山海经》考证山川最详,是各家注中最突出者。”[12]陈连山也说:“毕沅注解《山海经》最大的贡献在于缕清了其中许多地理学问题。”[13]170由此可见,毕沅对《山海经》中山川水道、地理名物的考释,“拨开了笼罩在《山海经》上面荒诞的迷雾,使后人以科学的精神和态度重新认识《山海经》的学术地位与学术价值,为《山海经》研究开辟了新的途径”[14]。

三、对经、传文字的校勘

除对山川地理的考证之外,毕沅也对旧本《山海经》经、传文字中的讹误进行了校勘。具体来说,主要表现在以下几个方面。

首先,运用文字学、音韵学等知识校正经、传文字的讹误,如卷三“又北三百五十里,曰钩吾之山……有兽焉,其状如羊身人面,其目在腋下”[2]39一段的“腋”字,毕沅注曰:“腋字古只为亦,又作掖,见《说文》。从月者,传写误。”[2]39又如卷二“涔水出焉,北流注于渭”[2]19句下,毕沅作注说:“水疑即斜水。‘涔’当为‘涂’,形相近,字之误也。‘涂’与‘斜’同音。《地理志》:‘武功斜水出衙岭山,北至郿入渭。’今水出陕西褒城县北山,北至郿县入渭。”[2]19又,同卷“崇吾之山有兽,……豹虎而善投,名曰举父”[2]24一段中的“举父”,郭注曰:“或作夸父。”[2]24毕沅则注曰:“即《尔雅》‘玃父’也。郭云‘或作夸父’。《尔雅·寓属》云:‘玃父善顾。’《说文》云:‘玃,母猴也。攫,持人也。’玃、举、夸三声相近,郭注二书不知是一,盖不知音转耳。高诱注《淮南子》云:‘夸父,神兽。’非。”[2]24

再次,毕沅通过对藏经本的研读,对经、传文中讹字、脱字的情况,尽可能进行了修改和补充,如卷三“又北二百五十里,曰求如之山”[2]34-35一段,“其中多滑鱼”句下,旧本无“作鱼”三字,通过对藏经本的研读,毕沅认为“作鱼”三字,当为郭璞的注,“《说文》:‘,鱼名。’则作是也。旧本脱注三字,今从藏经本增入”。又如卷十八“偎人爱人”一句,旧本原作“偎人爱之”,毕沅据藏经本改正,并作注说:“‘爱人’旧本作‘爱之’,今据藏经本改正。”[2]35另外,卷十七“大荒之中,有名山曰不句,海水北入焉”[2]115一段中,“北”字原脱,毕沅也据藏经本增入。

最后,毕沅在注解《山海经》的过程中,对《山海经》旧本注入经文的情况也尽可能作了论证与修改。如卷六《海外南经》“一曰南山在结匈东南”[2]80句下,毕沅作注曰:“凡‘一曰’云云者,是刘秀校此《经》时附着所见他本异文也。旧乱入经文,当由郭注此经时升为大字,今率细书而以郭《传》分注。”[2]80在毕沅看来,《山海经》经文中凡是“一曰”云云的句子,都是刘秀校《山海经》时辑录的各本《山海经》异文。又如卷十三毕沅的一段注解说:“中有云某水出某山下,云某山在某地,又云入河或入海,下云某县南或北,详其文义,是非一人之书。今详余暨、彭泽、朝阳、淮浦等,皆前汉县,是知刘秀校时所释也。”[2]103毕沅认为凡是经文中出现“某水出某山下”“某山在某地”等的句子,应该均为刘秀的释文。结合当时人们的校书习惯,毕沅的看法无疑很有见地。毕沅在判断注入经文时,也常常通过研读各家的注解及类书的引文作出最后的判断,如卷十七“有人一目”[2]116经文句下,旧本复有“当面中生”四字经文。毕沅注则说:“四字旧作本文,据藏经本是郭注。此释《海外北经》一目国也。”[2]116并依据藏经本改此四字为郭注。同卷“有神,人面蛇身而赤”[2]117句下,“身长千里也”[2]117五字在旧本中被看作是经文,毕沅通过对《艺文类聚》所引此段文字的对比,认为是郭璞的注。又,卷十“夏后启之臣曰孟涂,是司神于巴。巴人请讼于孟涂之所,其衣有血者乃执之,是请生。居山上;在丹山西”[2]91一段中,“在丹山西”[2]91句下的“丹山在丹阳南。丹阳巴属也”[2]91十一字,也被看作是经文,毕沅注则说:“‘丹山在丹阳南’已下十一字旧本讹为经文……据《水经注》云:‘郭景纯云“丹山在丹阳,属巴”。’则知此是郭注,道元节其文耳。”[2]91除此之外,毕沅还对注文中的衍文、脱文进行了论证与校订,如卷五“少水出于其阴,而东流于榖水”[2]60-61句下,旧本有“世谓慈涧”四字,前代学者多认为此四字当为郭注,毕沅作注说:“此《传》疑后人以《水经注》附入。”[2]61并将此四字从郭注中删除。

毕沅《山海经新校正》在经、传文字的校勘方面取得的巨大成就,与乾嘉时期重考据的时代风气密切相关。清王朝建立之后,满清统治者为排除异己,实行文化控制政策,大兴文字狱,很多汉族文人惨遭杀戮。在这种恐怖文化政策的压制之下,汉族知识分子为全身远祸,到乾嘉时期,逐渐形成了以训诂考据为主的学术风气,在穷经究史的过程中,这一时期的学人逐渐将主要精力放在了对前代典籍的整理、考释方面。梁启超《中国近三百年学术史》一书的第十三、十四章详细地记述了乾嘉学者在训诂、注疏、校勘、辑佚、辨伪、考订等方面的巨大成就。毕沅的《山海经新校正》就是这一时代风气下的产物。

除受到以训诂考据为主的学术风气影响之外,毕沅对《山海经》经、传文字的校勘也是他学识广博的具体体现。毕沅二十五岁之前师从乾嘉考据学的奠基人惠栋、著名诗人沈德潜以及经学家张叙学习考据之学、诗学和经学,为官之后,毕沅幕府又聚集了很多乾嘉学人,乾嘉学人严谨的学风和广博的学识为毕沅校正、辑佚、校勘古籍以及进行文学创作奠定了坚实的基础。毕沅在《山海经新校正序》中说:“沅不敏,役于官事,校注此书,凡阅五年,自经传子史百家传注类书所引,无不征也,其有阙略,则古者不著,非力所及矣。”[2]3详究毕沅所引之书可以发现,毕沅对文献的征引非常严谨,《山海经新校正》所引之书多为宋代以前的典籍,其中以《说文》《尔雅》《玉篇》《广雅》等文字音韵之书,《水经注》《太平寰宇记》《郡国志》《地理志》《元和郡县志》等地理方志之书以及《尚书》《淮南子》《庄子》《吕氏春秋》《史记》等经子史书为最多,从上述文献也可看出毕沅学识的广博以及《山海经新校正》注重注音释义、地理山川考证以及文字校勘的鲜明特色。

四、对《山海经》篇目的考订

对《山海经》篇目的研究,最早可以追溯到两汉时期,据《汉书·艺文志》记载,《山海经》最早由太史令尹咸校订,后刘向“条其篇目,撮其指意,录而奏之”[15]。刘向之子刘歆《上〈山海经〉表》说:“所校《山海经》凡三十二篇,今定为一十八篇。”[2]10班固《汉书·艺文志》形法家则著录《山海经》十三卷。从唐代开始,《隋书·经籍志》《新唐书·艺文志》著录《山海经》二十三卷,《旧唐书·经籍志》《郡斋读书志》《宋史·艺文志》《四库全书总目》以及《书目问答》等则著录《山海经》十八卷。从《山海经》的历代著录可以看到,明清以前《山海经》的篇目存在多种说法,而前代《山海经》篇目的不同,也为明清时期众多《山海经》的研究者们所普遍关注。

毕沅《山海经新校正》卷首的《〈山海经〉古今本篇目考》是明清以来对《山海经》古今本篇目最细致最全面的考证。陈连山认为“毕沅最早系统地考证《山海经》的篇目问题,开辟之功,学界颇有好评,影响深远”[13]167。日本学者小川琢治在《〈山海经〉考》一文中也说:“关于古今篇目之说,要以毕氏考证最为精透。”[16]毕沅的《〈山海经〉古今本篇目考》详细地论述了《山海经》古今本篇目的演变过程,他认为《山海经》最早为三十四篇,《汉书·艺文志》著录的《山海经》十三卷本应是西汉刘向校订时合古本《山海经》三十四篇而来:“皆刘向校经时所题也。向合《南山经》三篇以为《南山经》一篇,《西山经》四篇以为《西山经》一篇,《北山经》三篇以为《北山经》一篇,《东山经》四篇以为《东山经》一篇,《中山经》十二篇以为《中山经》一篇,并《海外经》四篇,《海内经》四篇,凡十三篇。班固作《艺文志》,取之于《七略》,而无《大荒经》以下五篇也。”[2]7对于现行的《山海经》十八卷本,毕沅认为,应是刘向之子刘歆所增,“《大荒经》四篇似释《海外经》四篇,《海内经》一篇似释《海内经》四篇,当是秀所增也”[2]8。

毕沅之后,郝懿行在《山海经笺疏》中对《山海经》的古今本篇目问题也有论述,他在《山海经笺疏叙》中说:“《汉书·艺文志》:《山海经》十三篇。在‘形法家’,不言有十八篇。所谓十八篇者,《南山经》至《中山经》本二十六篇合为《五臧山经》五篇,加《海外经》已下八篇,及《大荒经》已下五篇为十八篇也。所谓十三篇者,去《荒经》已下五篇,正得十三篇也。古本此五篇皆在外,与经别行,为释经之外篇。及郭作传,据刘氏定本,复为十八篇,即又与《艺文志》十三篇之目不符也。”[9]3可见,郝懿行的观点与毕沅基本一致,显然是受到了毕沅《〈山海经〉古今本篇目考》的影响。

当然,作为对《山海经》古今本篇目考论最早的文章,毕沅《〈山海经〉古今本篇目考》中的一些观点也为后世学人所质疑,“毕沅《〈山海经新校正〉·〈山海经〉古今篇目考》把《山经》中每一次山经都当做一篇,得二十六篇,加上《海外四经》《海内四经》,得出总篇目数为三十四。所以,他认为《上〈山海经〉表》中的古本‘三十二’是三十四之误。其他学者对于这一推测多表异义。就连赞赏他的篇目考证‘最为精透’的小山琢治也认为这是大胆臆定。……小山琢治认为,《五藏山经》各篇过长,在竹简时代将其中二十六篇(每“次”山经为一篇)合并为十三篇便于流传。《海外四经》《海内四经》因为有图也每篇析为二,得十六篇。加上《海内东经》结尾处误入的《水经》三篇,共三十二篇”[13]38-39。但无论如何,作为最早对《山海经》篇目进行考论的文章,毕沅的《〈山海经〉古今本篇目考》开了清代学界研究《山海经》篇目的先河,对后世的《山海经》篇目研究产生了深远影响。

毕沅之后,对《山海经》篇目研究较有影响的是茅盾和袁珂。茅盾通过对《山海经》古今本篇目的考论认为,《汉书·艺文志》中的“十三”应是“十八”的讹误[17]。袁珂《〈山海经〉写作的时地及篇目考》一文则认为,“《山海经》篇目古本为三十四篇;刘向《七略》以《五藏山经》五篇加《海外》《海内经》八篇为十三篇,《汉志》因之;刘秀校书,乃分《五藏山经》为十篇而‘定为十八篇’;郭璞注此书复于十八篇外收入‘逸在外’的《荒经》以下五篇为二十三篇,即《隋志》所本;《旧唐书·经籍志》复将刘秀原本所分的《五藏山经》十篇合为五篇,加《海内外经》八篇、《荒经》以下五篇为十八篇,求符刘秀表文所定篇目,即今本”[18]。可以看到,虽然茅盾和袁珂对《山海经》的篇目有不同的看法,但都是在前人特别是毕沅《山海经》篇目研究基础上的进一步延伸。

毕沅生活的乾嘉时期是清王朝的鼎盛时期,也是清代学术最为发达的时期,同时也是对中国古代史学、地理学大清理、大总结的时期。毕沅《山海经新校正》的问世,既是受时代风气的影响,也是毕沅个人学术倾向的表现。毕沅对《山海经》经、传文字的注解,避免了郭璞《山海经注》与汪绂《山海经存》虽精简但失于疏略,以及吴任臣《山海经广注》虽征引广博但又多小说家语的不足。受乾嘉时期崇尚实学的考据之风的影响,毕沅的《山海经新校正》在对山川地理进行详细考证的同时,对经、传文字的讹误也进行了训释和校勘,还对《山海经》的古今本篇目进行了订正,提出了独特的见解,具有重要的文献学价值。正如毕沅在《〈山海经〉古今本篇目考》中所称:“一考篇目,则古本与汉时所传可得而定;二考文字,此书多偏旁相合之字,篆文所无详。郭既有音,则自晋时已尔,其据书传所引灼知俗写者改正经文,余则证以《玉篇》《广韵》,然二书所见,亦取俗本,经文实不足据;三考山名水道,地理家纪载山水即有与经同名,道里不合,俱所不取。”[2]9