《全唐诗·杜甫集》异文来源、校勘特征及学术价值

姬喻波

《全唐诗》共九百卷,系曹寅于康熙四十四年(1705)三月领旨负责刊刻,彭定求等十人奉敕编校,于康熙四十五年(1706)十月编撰而成。御制《全唐诗序》曰:“朕兹发内府所有《全唐诗》,命诸词臣合《唐音统签》诸编,参互校勘,搜补缺遗。”在现有研究中已明确“内府《全唐诗》”实为季振宜《全唐诗》,而季振宜《全唐诗》又是在钱谦益依据《唐诗纪》所编唐诗残稿基础上加工而成,季振宜《全唐诗》序中说:“顾予是集窃有因矣。常熟钱尚书曾以《唐诗纪事》为根据,欲集成唐人一代之诗。盖投老为之,能事未毕,而大江之南,竟不知其有此书。予得其稿子于尚书之族孙遵王,其篇帙残断亦已过半,遂踵事收拾,而成七百十七卷。”但“季振宜《全唐诗》中的李、杜二集具有特殊性,这两家的集子不是依据《唐诗纪》编校而成,季振宜很钦佩钱谦益,《全唐诗》中的《杜工部集》用的就是钱氏《杜诗笺注》本(钱注用吴若本为底本)”。这也“可以从《全唐诗》第二百三十四卷所收‘他集互见诗’、‘吴若本逸诗’、‘草堂逸诗拾遗’等次序完全与《钱注杜诗》末尾附录次序相同得到证明。”由此可见,《全唐诗·杜甫集》底本实为《钱注杜诗》,本文拟对二本异文对比分析,试图廓清《全唐诗·杜甫集》异文来源、校勘特征以及学术价值。

一、《全唐诗·杜甫集》异文来源

通过比对二本,发现《全唐诗·杜甫集》异文总数约3500处,《钱注杜诗》异文总数约3100处,《全唐诗·杜甫集》在异文校勘方面总体因袭钱注,但在钱注基础上又增收了约400 处异文,其异文来源主要有三方面:

(一)改写异文出注形式

《全唐诗》作为清初官修唐诗总集的鸿篇巨制,仅历时一年多便完成,之所以能在如此短的时间内完成,“是因为曹寅等人采用了取巧的工作方法,拿御定《全唐诗》和季振宜《全唐诗》比较,可知前者在很多地方差不多是照搬后者而成的”。《全唐诗·杜甫集》是以《钱注杜诗》为底本,通过二者比对发现,《全唐诗·杜甫集》大部分异文是直接照搬《钱注杜诗》,所不同的是《全唐诗·杜甫集》异文校勘在体例上做了统一。此外,《全唐诗·杜甫集》所增加的部分异文是通过改变《钱注杜诗》所出注异文形式而生成,对于钱注所出注的整句异文,《全唐诗·杜甫集》一般化整为零,把整句异文拆分嵌入诗句中的相关字词后面出注。比如:《醉时歌》“灯前细雨簷花落一作簷前细雨灯花落”为钱注出注异文形式,《全唐诗·杜甫集》则把钱注异文“一作簷前细雨灯花落”拆分嵌入诗句中,为“灯一作檐前细雨檐一作灯花落”,又如:钱注《遣兴五首》“终竟畏罗罟一作终岁畏罪罟”,《全唐诗·杜甫集》为“终竟一作岁畏罗一作罪罟”,即将钱注出注的整句异文变换为某字词异文。

(二)因袭钱注正字,增收旧注异文

因杜诗手稿失传,自杜诗祖本宋王洙、王淇《杜工部集》刊刻伊始,即产生了大量异文,《钱注杜诗》底本为与杜集祖本相近的“吴若本”,钱注在该本基础上对杜诗异文是正工作做了诸多努力,并删削了大量宋元旧注异文,而《全唐诗·杜甫集》在钱注基础上,又恢复了部分宋元旧注异文,这种情况可分为两种:

第一,恢复宋元旧注“一作”异文。比如:《奉赠韦左丞丈二十二韵》“自谓颇挺出”句中“出”字在钱注中有异文“一作生”,而《全唐诗·杜甫集》此处异文除“一作生”外,另增“一作特”异文。“二蔡本云:‘一作特’、‘一作生’,宋百家本、宋千家本、宋分门本、元千家本、元分类本引洙曰:‘一作生’,又引彦辅曰:‘一作特’。”又如:《送高三十五书记》“惨惨中肠悲”句,钱注无出注异文,而《全唐诗·杜甫集》此句“惨惨中肠”出注异文“一作中肠安不”。“宋千家本、元千家本、元分类本、范本作‘中肠安不悲’。”以上二句即《钱注杜诗》“今据‘吴若本’,识其大略,……略为诠订。而诸家曲说,一切削去”之典型,而《全唐诗·杜甫集》则又恢复了“二蔡本”“宋千家本”等其它被钱注删削的宋元旧注“一作”异文。

第二,将宋元杜集勘定正字纳为“一作”异文。《全唐诗·杜甫集》在从钱注异文正字勘定的基础上,将宋元旧注所校勘与钱注不同的正字纳为“一作”异文。比如:钱注《奉同郭给事汤东灵湫作》“东山气鸿濛”句,《全唐诗·杜甫集》为“东山气鸿濛一作濛鸿”,杜诗祖本《宋本杜工部集》为“东山气濛鸿”,《全唐诗·杜甫集》此处所出注异文为宋本勘定正字。又如:钱注《夜听许十诵诗爱而有作》“紫燕旧作鸾,非自超诣”,《全唐诗·杜甫集》为“紫燕一作鸾自超诣”,杜诗祖本《宋本杜工部集》为“紫鸾自超诣”,此处钱注否定宋本正字,而《全唐诗·杜甫集》则将宋本所用正字增收为“一作”异文。

钱谦益《复吴江潘力田书》中提到:“大意揣为刊削有宋诸人伪注谬解烦仍蠢驳之文,冀少存杜陵面目。”《钱注杜诗》作为清代杜集的开山之作,以“史诗互证”的笺释方法笺注杜诗,并对杜诗异文做了大量的勘定工作,删削了部分宋元旧注异文。而《全唐诗》编撰正处于清初统治者大规模组织一些文化活动时期,受这一时期“卷帙浩繁、搜罗宏富”之文化风尚熏染,《全唐诗·杜甫集》在异文校勘中重新恢复部分《钱注杜诗》删削的宋元旧注异文,即是当时“求全求博”学术风气的体现。

(三)采用就近原则,直接借鉴朱注异文校勘成果

就《全唐诗·杜甫集》所增收异文来看,除恢复部分宋元旧注异文之外,还直接采用朱鹤龄《杜工部诗集辑注》的异文校勘成果。钱注和朱注乃清代开风气之先的杜诗注本,后朱注成果又被后世注家广泛吸收、采用。仇兆鳌《杜诗详注》即大量借鉴朱注的校勘成果,《杜诗详注》在康熙四十二年初刊刻完成进呈康熙帝,并受到康熙帝的极高赞誉。仇兆鳌和查嗣瑮早年都师从黄宗羲,且二人私交甚好,查嗣瑮《查浦诗抄》卷四《席间答赠李礼山》其二云:“姜郑仇黄吾夙好,欧苏韩杜尔前身。”姜郑仇黄是指查嗣瑮的四位好友,其中仇即为仇兆鳌,仇查二人作为同窗好友,有较为相似的学术背景,鉴于朱注对仇兆鳌的影响,朱注也自然可能成为查嗣瑮所参照的范本,从异文角度看,《全唐诗·杜甫集》所增异文也颇能显现朱注印记,比如:《全唐诗·杜甫集》中《陪李北海宴历下亭》“北渚凌青荷一作清河,一作清菏”句,“一作清菏”是在钱注基础上新增异文,检诸由宋及清主要杜集注本,异文“清菏”为朱注最早出注异文,仇注从之。这种情况为数众多,鉴于《全唐诗》编校时间所限,编校们又是在较为宽松的氛围下工作,“这些翰林都是所谓门第才华出众的人,……这些人聚在一起,那诗局内部的酬酢,地方官绅的奉迎,诗酒唱和,吟花弄月,……这些活动必然也要占去他们驻局工作时的很多时间”。《全唐诗·杜甫集》编校查嗣瑮《锡山道中》也有诗云:“一枕扬州梦乍醒,三年此地九曾经。”原注:“奉命校书维扬,自乙酉至丁亥竣事归,凡九往返。”可见,《全唐诗》编辑们并不是常驻诗局,并且迫于工期,直接借鉴前人资料搜集成果不失为一条捷径。

二、《全唐诗·杜甫集》异文校勘特征

杜诗在流传过程中出现的大量异文,各杜集注家在难于辨正的情况下,一般对杜诗异文采取两存的方式,据宋人胡仔《苕溪渔隐丛话》引《蔡宽夫诗话》所记,王洙校订杜集异文时“多并存于注,不敢彻去”。浦起龙“《读杜心解》‘发凡’云:“宋、元诸刻,传写字样,互有不同。旧本刻某一作某,最称得体,并两存之”,《全唐诗·杜甫集》作为御选本,查嗣瑮在编校之初,也意在对杜诗异文“去其纷论,归于一是”,朱彝尊《寄查德尹编修书》曰:“比得书,知校勘《全唐诗》业已开局。近闻足下先取杜少陵作,审其字义异同,去笺释之纷论,而归于一是。”在《全唐诗·杜甫集》3500余处异文中,除原样保留钱注异文、依据众本增收异文外,还有对异文正字的勘定、辨正,通过比对二本,发现《全唐诗·杜甫集》对异文正字的勘定有两大特征。

(一)局部肯定,舍异存正

《全唐诗·杜甫集》除在钱注基础上广搜“一作”异文之外,也对部分异文正字做了勘定,其勘定特征之一即为直接删削钱注“一作”异文,保留其正字。此种情况在《全唐诗·杜甫集》中共有30首诗,31处。见下表1所示:

表1:《全唐诗·杜甫集》删削钱注“一作”异文、勘定正字统计表

注:本文《钱注杜诗》统计数据皆据康熙六年(1667)静思堂初刻本(1958年中华书局上海编辑所据此原刊本排印,上海古籍出版社1979年再版),《全唐诗·杜甫集》统计数据皆据彭定求等编《全唐诗》(中华书局1960年版本)。

《全唐诗·杜甫集》对这31处“一作”异文的删削反映了其异文搜罗宏富后的精审选择,杜诗校勘是各注家对杜诗删复补漏、校正错讹的过程,也是校勘者作为读者对杜诗文意的解读过程,不同读者在历经时代变迁,处于不同社会背景下对杜诗会有不同的理解,对杜诗异文的勘定、取舍,杜诗注家往往先拥有具有自己主体性的某一判断标准,进而形成自己的审美风格。《全唐诗·杜甫集》的负责编修查嗣瑮删削钱注“一作”,勘定正字,有清人避讳原因,如:钱注《有感五首》“盗一作胡灭人还乱”句,《全唐诗·杜甫集》此句删削了“一作胡”,无出注异文。此外,删削钱注“一作”,也体现了查嗣瑮本人的诗学观。查嗣瑮富有诗才,其兄查慎行《〈查浦诗钞〉序》中云:“弟性警敏,早解切韵谐声。”后受业于黄宗羲,与表兄朱彝尊、其兄查慎行时常切磋诗艺、往来唱和,康熙三十九年,中进士,授翰林院编修,升侍讲。康熙四十四年(1705)四月初六,玄烨驻临杭州,召乡绅沈三曾、杨中讷、查嗣瑮等“俱进宫做诗”,可见,查嗣瑮诗学造诣颇深。有学者也认为,在《全唐诗》十编校中,嗣瑮“读书似不甚多”(邓之诚《清诗纪事初编》),而诗人气质最重。查嗣瑮校勘杜诗也势必会受其本人诗学影响,钱注《观公孙大娘弟子舞剑器行并序》“先帝一作皇侍女八千人”,《全唐诗·杜甫集》此句为“先帝侍女八千人”,直接将“一作皇”删削。查嗣瑮《查浦诗钞》中《恭纪神灵瑞映九章》(其八)有:“曾随鹓鸟缀微班,先帝龙髯不可攀”句,可以看出,“先帝”为其习惯用法,查嗣瑮以诗负名,校勘杜诗难免“以诗校诗”,以己诗艺斟酌杜诗用字。

(二)全面否定,变正为异

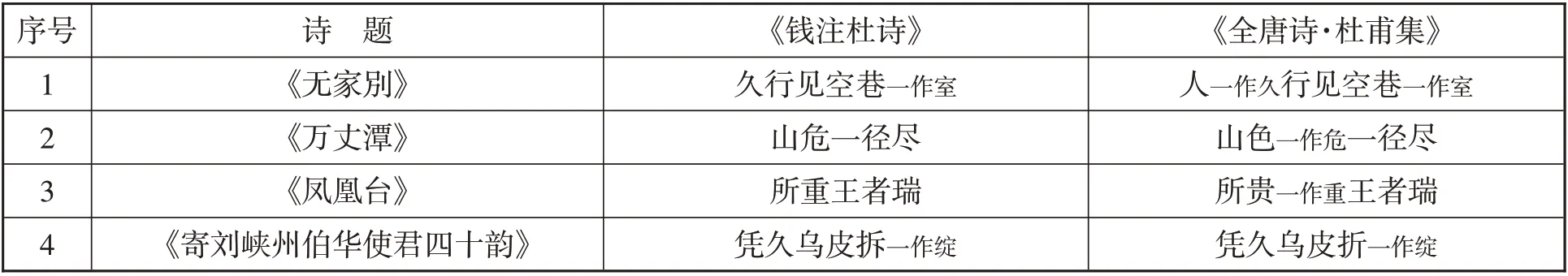

《全唐诗·杜甫集》勘定正字另一特征是弃用钱注正字而选他字,并将钱注正字列为其“一作”异文,经比对,《全唐诗·杜甫集》与《钱注杜诗》有21首诗21处异文选用正字互异,具体情况见下表2所示:

表2:《钱注杜诗》与《全唐诗·杜甫集》正字选用互异统计表

5 6 7 8 9 1 0上马回休出苍江渔子清晨集官应老病休芙蓉旌旗一作旄烟雾落岂特一知己11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21《雨四首》《又观打鱼》《旅夜书怀》《寄韩谏议》《听杨氏歌》《蒹葭》《寄张十二山人彪三十韵》《西山三首》《滕王亭子》《敝庐遣兴奉寄严公》《天池》《夜》《月三首》《九日五首》《送李八秘书赴杜相公幕》《哭王彭州抡》《将別巫峡赠南卿兄湘西果园四十亩》体弱春甲一云风一云苗早谓水不离一作知秦刊作湍水不流秦上马迥一作回休出苍江鱼一作渔子清晨集官因一作应老病休芙蓉旌旗一作旄烟雾乐一作落岂待一作特一知己体弱春风一云甲一云苗早源一作湍水不离一作知一作流秦西南背和好千骑拥霓旌把酒且一作宜深酌诛劳一作茅任薄穷露下天高一云空山秋气清羁栖愁见裹一作愁里裹西戎背和好欢娱两冥莫橹摇皆一作背指菊花开彭门一作关地理遥正月喧莺未千骑把一作拥霓旌把酒宜一作且深酌诛茅一作劳任薄穷露下天高一云空山秋水一作气清羁栖愁一作秋裹见欢娱两冥漠一作寞橹摇背指菊花开彭门一作关地里一作理遥正月喧莺末一作未

表2所示的21处异文中,序号8-21所列异文处正字是广参众本、择优勘定,其正字和“一作”异文,在由宋及清的主要杜集中常互为正异,在杜诗异文演变过程中形态较固定,如:下表所示第10首诗《蒹葭》在《全唐诗·杜甫集》中为“体弱春风一云甲一云苗早”,“‘风’,宋本作‘甲’,并出校语曰:一云‘风’,钱钞本同;宋九家本作‘风’,云:‘一作甲’、‘一作苗’。宋百家本、宋千家本、宋分门本、元千家本、元分类本作‘苗’;三蔡本亦作‘苗’,云:‘苗’,‘一作甲’、‘一作风’。”清《钱注杜诗》作“甲”,清代主要杜集《杜工部诗集辑注》《杜诗详注》《杜诗镜铨》《读杜心解》俱作“苗”。“甲”“苗”“风”在这则异文演变中交替变换,形式较稳固,无其它衍生异文。而在上表序号1-7 所列七首诗中,《全唐诗·杜甫集》异文正字勘定则有“矜奇”“求博”特征,主要体现:一是顺应极少数注家校勘意见。如:表2所列《全唐诗·杜甫集》第6首诗《又观打鱼》“苍江鱼一作渔子清晨集”句,在历代主要杜集中,仅蔡甲本作“鱼”,其余注本俱作“渔”,《杜甫全集校注》云:“‘渔’,蔡甲本作‘鱼’,未可据。”,《全唐诗·杜甫集》此处异文择选顺应了极少数注家意见。又如:表2所列《全唐诗·杜甫集》第7首诗《旅夜书怀》“官因一作应老病休”,朱鹤龄《杜工部诗集辑注》最早出注为:“官因俗本作应老病休”,朱注正字用“因”,出校“俗本作应”。其余众本均为“应”,无出注异文,《全唐诗·杜甫集》从朱注,服从极少数人意见;二是直接弃用主流杜集版本用字。“广搜博采”他本用字。表2 所示《全唐诗·杜甫集》前五首诗异文《无家别》“人一作久”、《万丈潭》“色一作危”、《凤凰台》“贵一作重”、《寄刘峡州伯华使君四十韵》“折一作绽”、《雨四首》“迥一作回”中正字在现有传世主要杜集中均无记录,而其所出注“一作”异文均为主要杜集正字用字。这种“舍主求次”的校勘方式不免有“逞博炫学”之意味。《四库全书总目》盛赞《全唐诗》云:“是编秉承圣训,以震亨书为稿本,而益以内府所藏《全唐诗集》,又旁采残碑断碣,稗史杂书之所载,补苴所遗”。可见,《全唐诗》编校过程中所参校版本除底本外,也包括“残碑断碣,稗史杂书”,查嗣瑮在校勘杜诗时勘定正字异于众经典传世杜集版本,力求广博,深受清初学术思潮影响。

顾颉刚在论明代考据特点时讲到:“明代考据学者在学问方面则无甚精彩,既不及宋代人的创辟,也不及清人的缜密,倘若一定要说出他们的优点,或者还在‘博’上。”明代求博的考据风尚延至清代,因官方的引导和清初三大学术巨擘顾炎武、黄宗羲、王夫之的学术实践,清初逐步形成了“逞学炫博”的学术倾向。查嗣瑮少师事于黄宗羲,《翰林院侍讲顺天学政查浦先生墓志铭》云:“弱冠,父命受业于梨洲先生,讲明六经指归及宋五子身心性命之学。”黄宗羲以博学著称,考据追求征引详核,四库馆臣曾称赞他所编《明文海》:“可谓一代文章之渊薮,考明人之著作者,当必以是编为极备矣。”查嗣瑮作为黄宗羲的学生,不免受其博学学风影响。相对于私学学术氛围影响,官学学术活动客观上加剧了清初“逞学炫博”风尚形成,康熙年间开始编写的大型类书《康熙字典》《古今图书集成》《御定分类字锦》等,都以搜罗宏富获得官方认可。查嗣瑮恰逢其世,《全唐诗》编校属于官方重要的文化工程,其逞学炫博之风气在《全唐诗·杜甫集》中为数不多的注释中也颇能体现。如:《钱注杜诗》中《送从弟亚赴安西判官》句“青海浩然本作清海天轩轾一作䡹,未详”,此处异文“轾一作䡹”,钱谦益出注“未详”,而《全唐诗·杜甫集》为“青一作清海天轩轾一作䡹,见潘岳赋”,这里特别补充出注钱注“未详”之处。通常《全唐诗·杜甫集》为统一体例,全部将出处隐去,唯有这里将钱注考证未详的材料出注,可见查嗣瑮十分得意自己的发现,固特意标示以“炫学”。《全唐诗·杜甫集》与《钱注杜诗》相异的21 处异文正字选用中,其中七处正字是摒弃杜集主流版本用字,应是清初“逞博炫学”学术思潮影响下的结果。

三、《全唐诗·杜甫集》异文校勘的学术价值

《全唐诗》作为浩繁富博、网罗宏富的唐诗总集,对唐诗的整理与流传意义深远。对杜诗学的发展同样意义重大。“《全唐诗》作为一个传播广泛的诗歌总集的出现,对杜诗学的繁荣都起了不可估量的作用,尤其对杜诗版本学的发展影响巨大,《全唐诗》所录杜诗成为后世依凭的一个通行版本”。但因《全唐诗》编撰历时仅一年多时间,匆忙完工,也存在诸多问题。“经过清末以来几代学者对《全唐诗》进行反复细致的考订,学术界已深感这部书在编纂过程中存在着严重问题,主要可举以下几个方面:一、缺收较多,二、误收严重,三、互见迭出,四、不注出处,五、校勘粗疏,六、小传简陋,七、编次欠当”。以本文所探讨的《全唐诗·杜甫集》异文而言,即存在不注出处、校勘粗疏的问题,但《全唐诗·杜甫集》在异文的整理和搜集方面可谓爬罗剔抉、不余遗力,在杜诗版本体系中占有重要的位置,对研究后世稳定的杜诗文本形成过程及杜诗异文的演变具有重要的学术价值。

(一)杜诗异文演变节点考量

杜诗早期在唐末流传主要是以手稿、碑刻、唐诗选本的形式散存于民间,北宋翰林学士王洙利用秘府旧藏和他人之杜集,整理编成《杜工部集》二十卷,后经苏州郡守王淇重新编定刊行,此乃后世杜集之祖本,俗称“二王本”。“二王本”所集唐末诸本因写本、抄本时代杜诗误抄、误传而存有讹误,故王淇《〈杜工部集〉后记》曰:“义有兼通者,亦存而不敢削,阅之者固有深浅也。”,宋代号称“千人注杜”,“宋人那种好发异议、争论不已的习性往往能导致较好的校勘结果”,但宋人校勘“以意改字”现象也较为严重,因此形成杜诗异文校勘在宋代异常繁荣之景象。延至清代,杜集呈现“集大成”之观,杜诗异文除因袭前代之外,还有衍生现象,但由于清代学者细致精微的考究,杜诗异文在清代流传总体已趋于稳定,这也为后世经典杜集及杜诗选本提供了较全面、稳定的异文资料储备。《全唐诗·杜甫集》作为清代官方杜集的代言,其广博的异文搜罗在杜诗异文演变过程中有承上启下之意义,《全唐诗·杜甫集》保留了历来杜集中的一些“冷门”异文,同时也有不少衍生异文出现,但这些异文仅止于《全唐诗·杜甫集》,《全唐诗·杜甫集》后主要经典杜集并无沿用此类异文,此类情况较多,仅举几例予以说明:

1、《新婚別》:“结发为妻子一作子妻,一作君妻,席不煖君床。”

2、《洗兵马》:“河广传闻一苇过,胡危一作儿命在破竹中。”

3、《乐游园歌》:“此身饮罢一作罢饮无归处,独立苍茫自咏诗。”

4、《白水县崔少府十九翁高斋三十韵》:“吏隐道一作适,一作通,一作识性情,兹焉其窟宅。”

以上四例,前两例异文,“‘妻子’,蔡甲本云:‘樊作子妻’。蔡乙本云:‘樊作君妻’。”除蔡甲本作“子妻”外,其余众本均作“妻子”或“君妻”;“危”,“宋千家本、元千家本、元分类本、范本作‘儿’”,除此外,其余众本俱作“危”。“子妻”“儿”二处异文在历代杜集中属于“冷门”异文,在传世经典杜集中不曾多见,而《全唐诗·杜甫集》则择选保留。另两则异文,“一作罢饮”在现有主要杜集中均无出注;“一作识”,“钱钞本同‘道’,余本俱作‘适’。宋九家本、宋百家本、宋千家本、宋分门本、宋十家注、元千家本、元分类本云:‘适’,一作‘通’。三蔡本云:‘适’,一作‘道’,一作‘通’。”此二则异文在萧涤非先生《杜甫全集校注》中无校语,此二则异文应为《全唐诗·杜甫集》衍生异文。

以上四则异文为《全唐诗·杜甫集》择存杜集“冷门”异文或衍生异文,通过检诸后世主要杜集,发现此四则异文并未被后世杜集沿用,而仅止于《全唐诗·杜甫集》,《全唐诗·杜甫集》可视为杜诗这些异文演变中的重要节点。杜诗之所以成为经典,本质上是由其客观经典特质所决定的,但在杜诗流传过程中,众多学者、文人在阐释、重构杜诗精神的过程中,对杜诗异文的争论、辨正无形之中促使人们对杜诗的反思、总结,形成经典重构的一种方法。历代学者在杜诗异文的场域空间辨章学术、考镜源流,同时也是以读者的身份参与作品价值创造。《全唐诗·杜甫集》搜奇猎异的异文搜集、校勘无疑对管窥杜诗异文演进变化,勾勒杜诗异文演变轨迹,探讨杜诗经典化之旅具有重要的学术价值。

(二)清代官修与私修杜集之间的话语互动考察

在宋代以来的杜集文本流传中,我们注意到,每位杜诗注家几乎都是皓首穷经,穷一生心血治杜、注杜。赵次公《赵次公先后解》留功十年,钱谦益《钱注杜诗》历经三十余年,仇兆鳌《杜诗详注》耗时二十余年,杨伦《杜诗镜铨》用力二十余年,浦起龙读杜十年始成《读杜心解》。正是因为这些学者苦心孤诣的研究精神,才造就了诸多具有极高学术水准的私家杜集作品。《全唐诗》作为官修诗集,从康熙四十四年(1705)三月曹寅领旨负责刊刻,到康熙四十五年(1706)十月,先后仅用了一年零五个月便完成,因此,相对于私家修书动辄十年、二十年的精研细琢,《全唐诗》的学术质量自然会大打折扣,《全唐诗·杜甫集》虽被后世广泛认为校勘不精,但在“御选”的光环下,也成为杜诗学史的重要版本。实际上,“从整个杜诗学史来看,杜诗学的发展存在着由简到繁,再由繁到简的演变轨迹”,杜诗异文演变也基本是遵循这一规律发展变化,从最早的杜诗祖本王洙、王淇《宋本杜工部集》的简洁化,到宋后期异文的复杂化,延至清代各杜集异文也在繁简之间摇摆变化,但清代杜集异文变化始终是以《钱注杜诗》为代表的私家杜集学术传统的传承与修正,相比《全唐诗》这样的官修诗集所表现出的绝对“官版话语”调控力量,清代私家杜集是以“民间话语”姿态进行学术传承,二者的话语互动,共同影响着杜诗学的发展与走向。

1、清初私家杜集“官版话语”传播

《钱注杜诗》作为清代第一部杜集笺注,凭借钱谦益自身深厚的学术功底及其诗史互证的笺注特点,开创了清代杜诗笺注的新风尚,钱谦益自认为有“凿开鸿蒙,手洗日月”之功,洪业认为:“钱朱二书既出,遂大启注杜之风,康熙一代,作者如林。”可见,《钱注杜诗》对后世杜集影响深广。在清代杜诗学发展中,具有治杜注杜学术话语权的还是以《钱注杜诗》为代表的私家杜集注本。

在上表2 所示《全唐诗·杜甫集》与《钱注杜诗》21 首诗21 处正字互异统计表中,后世经典杜集《杜诗镜铨》《读杜心解》《翁批杜诗》分别有6首诗6 处正字选用与《全唐诗·杜甫集》一致,尤其表2 所列《全唐诗·杜甫集》序号1-7 诗题所选正字,仅《翁批杜诗》中《寄刘峡州伯华使君四十韵》“凭久乌皮折一作绽”一诗正字选用与之相同,从异文勘定正字被后世主要杜集沿用情况来看,《全唐诗·杜甫集》的校勘成果还未取得后世学者的广泛认可,这也客观反映了后世学者对《全唐诗·杜甫集》校勘水平的评估态度。“康熙之时的著名学者,如王士禛、朱彝尊等,诗文兼擅,学问亦佳,但竞务博览而未趋专精,考订之学未臻高境”,《全唐诗·杜甫集》编校查嗣瑮长于诗才而短于考订,亦为当时风气所限。如《查浦辑闻》“四库提要”曰:

国朝查嗣瑮撰。嗣瑮字德尹,海宁人。康熙庚辰进士,官至翰林院侍讲。是书乃抄撮杂家之言可资博览者,大抵皆节录原文,无所考据。间有自附新语,不过数条。下卷内有西湖事迹十余则,乃以补吴炜《钱塘志》所未及者。其以《鹤林玉露》为葛立方作,未免笔误。至以杨瑀为杨琚,以叶子奇为叶子才,则校勘者之疏也。

可见,查嗣瑮本人代表作《查浦辑闻》编撰尚且如此,似乎文本考据校勘的确不是其所长之事。《全唐诗·杜甫集》以其强大的官方背景让后世杜集注家不容忽视,但在清代,真正引领治杜注杜学术潮流的依然是私修杜集,相对于官修杜集的“官版话语”力量,这些私修杜集在杜诗异文校勘的承继、流变体现了其“民间话语”的广泛传播。

2、《全唐诗·杜甫集》的“民间话语”影响

《全唐诗》的编撰目的跟清初时代背景息息相关,玄烨中期,天下大定,偃武修文逐渐成为统治者的治国方略,“今四方渐定,正宜修举文教之时”。康熙帝通过外征内平,巩固了清王朝的统治,随后采取“尚武右文”政策,逐渐将国家治理中心转为文化建设,先后组织了一系列浩大的文化工程,修《明史》《大清一统志》,编撰《康熙字典》《古今图书集成》等大型类书,《全唐诗》的编撰即为康熙帝诸多文化工程中的一项,玄烨为消除江南士人对满清统治的敌视,笼络士人参与清初的文治,召集江南仕宦世家出身的十编校,参与编撰工作。以借诗文的繁荣,开启世运的兴盛,康熙十二年(1673 年)八月,康熙谕曰:“文章以发挥义理、关系世道为贵。骚人词客,不过技艺之末,非朕之所贵也。”康熙《全唐诗》作为清初皇权调控和文化控制的隐性干预,编校在勘定文字时必将以符合皇权话语为中心,这无疑将造成官方杜集与民间私家杜集的话语角力。清初形成了杜诗学的第二次高峰,但随着清朝统治者日益严酷的文化高压政策,对清代学者和其学术成果大肆摧残,私家杜集自然也难于幸免。王彬主编《清代禁书总述》中记载所列清政府所禁杜集有朱鹤龄《杜工部诗集辑注》和钱谦益《钱注杜诗》。《钱注杜诗》作为清代杜诗学的开山之作,从乾隆四十年开始遭到禁毁,但《钱注杜诗》之后仍暗中流布,“因为《全唐诗》是康熙御定编撰的,所以即使在文禁最为严密的乾隆期,《全唐诗》的传播并未受到任何影响。这样,《全唐诗》在某种程度上成为《钱注杜诗》的一把无形的保护伞,使得命运多舛的《钱注杜诗》能一息尚存”。尽管《全唐诗》查嗣瑮等编校校勘态度随意,并未尽全力,其最大失误是参校文献没有系统梳理存世宋本,并且也缺乏相应的校勘原则,但鉴于《全唐诗·杜甫集》强大的官方背景,以其官方“官版话语”权,客观上保护、促进清代私修杜集“民间话语”传播,二者之间的话语互动,共同推动了清代杜诗学的繁荣。

四、结语

杜诗在流传过程中经写本、抄本、刻本时代误抄、误刻、篡改而产生了大量异文,各杜集注家在异文校勘过程中受不同政治、经济、文化背景的影响,历代学者不断对杜诗异文勘定、重构,使杜诗的原貌得以清晰呈现,推进了杜诗经典化的形塑过程。杜诗异文校勘也成为杜诗经典化进程中不可或缺的一部分,杜诗异文也逐渐演变为承载不同文化思潮的经典符号。宋初作为杜诗异文的较早发生期,产生了较稳定的杜诗祖本,延至清代,清代杜集开山之作《钱注杜诗》异文除承袭前代外,同时也删削了大量旧注异文,《全唐诗·杜甫集》以钱注为底本,并据钱注而增删异文,体现出“广参众本、搜奇炫博”的校勘特征,后世杜集对《全唐诗·杜甫集》异文勘定正字选用情况,反映了《全唐诗·杜甫集》对后世杜集的话语影响以及清代私修杜集传统的学术话语递嬗,《全唐诗·杜甫集》作为杜诗异文承前启后的关键节点,对研究杜诗异文的演变过程具有重要的学术意义。

注释:

①(清)《圣祖仁皇帝御制文集》,《影印文渊阁四库全书》第1299册,台湾商务印书馆1983年版,第163页。

②故宫博物院编:《全唐诗季振宜写本》,海南出版社2000年版,第1册,第1页。

③⑤[13][37]周勋初:《叙〈全唐诗〉成书过程》,《文史知新》,凤凰出版社2012 年版,第261 页、第258 页、第257 页、第298页。

④[27][42]孙微:《〈全唐诗〉底本所体现的杜诗学》,《杜甫研究学刊》2004年第3期。

⑥《全唐诗·杜甫集》在异文校勘中,据钱注做了体例上的统一,把钱注异文中的“某作”,全部改为了“一作”,比如:《奉赠韦左丞丈二十二韵》:“白鸥没浩荡”句,“没”字历来有异文作“波”,钱注为“白鸥没宋作波浩荡。”《全唐诗·杜甫集》为“白鸥没一作波浩荡。”此处即改钱注出注“宋作”为“一作”。

⑦(清)彭定求等编:《全唐诗》,中华书局1960 年版,第2257页。文中所引此书中的杜诗,不再一一出注。

⑧⑨[21][22][32][33][34]萧涤非主编:《杜甫全集校注》,人民文学出版社2014 年版,第287 页、第396 页、第1554 页、第2627页、第2306页、第1274页、第724页。

⑩(清)钱谦益:《钱注杜诗·注杜诗略例》,上海古籍出版社2009年版,第1页。

[11](清)钱谦益:《复吴江潘力田书》,《钱牧斋全集》,上海古籍出版社2003年版,第6册,第1350页。

[12][14][18][20]国家清史稿编撰委员会:《清代诗文集汇编》第186 册《查浦诗抄》卷四,上海古籍出版社2010 年版,第528页、第577页、第481页、第621页。

[15](宋)蔡居厚:《蔡宽夫诗话》,(宋)胡仔编纂,廖德明校点:《苕溪渔隐丛话》前集卷九《杜少陵》,人民文学出版社1962年版,第59页。

[16](清)浦起龙:《读杜心解》,中华书局2019年版,第10页。

[17]国家清史稿编撰委员会:《清代诗文集汇编》第116 册《曝书亭集》卷三十三,第283页。

[19]邓之诚:《清诗纪事初编》下册,上海古籍出版社2012年版,第793页。

[23]四库全书研究所:《钦定四库全书总目》,中华书局1997年版,第2656页。

[24](明)胡应麟著,顾颉刚校点:《四部正讹》,辨伪丛刊之一,朴社出版1926年版,第3页。

[25]查济民:《海宁查氏族谱》,中国书画出版社2006 年版,第2149页。

[26](清)纪昀:《四库全书总目提要》,河北人民出版社2000年版,第5204页。

[28]罗时进:《清编〈全唐诗〉与重编〈全唐五代诗〉》,《古典文学知识》,1996年第4期。

[29]张元济:《宋本杜工部集》,江苏古籍出版社2001 年版,第344页。

[30]莫砺锋:《论宋人校勘杜诗的成就及影响》,《杜甫研究学刊》2005年第3期。

[31]孙微:《论杜诗校勘史上的“以意改字”现象—以宋代杜诗校勘为中心》,《安徽大学学报》2013年第3期。

[35]孙微、张震英:《论清代杜诗学对后世的启迪》,《广西大学学报》2006年第1期。

[36]洪业:《杜诗引得·序》,上海古籍出版社1985年版,第69页。

[38](清)永瑢等撰:《四库全书总目》卷一百三十三,中华书局1965年版,第1132页。

[39]中国第一历史档案馆:《康熙起居注》第一册,中华书局1984年版,第297页。

[40](清)《圣祖实录(一)》卷四十三,《清实录》第四册,中华书局1985年影印版,第572页。

[41]王彬:《清代禁书总述》,中国书店1999 年版,第147 页、第340页。

- 杜甫研究学刊的其它文章

- 元版《黄氏补千家注纪年杜工部诗史》考论