元版《黄氏补千家注纪年杜工部诗史》考论

由墨林

《黄氏补千家注纪年杜工部诗史》(以下简称《黄氏补注杜诗》)是南宋黄希、黄鹤父子注释杜诗之作。作为宋代“千家注杜”学术盛况的优秀代表,《黄氏补注杜诗》对后世仇兆鳌等杜诗注家有深远的影响,在杜诗学史上占据重要地位。1970年,明鲁荒王朱檀墓出土了一部元刻《黄氏补千家集注杜工部诗史》,珍贵难得,引起学界关注。自1983 年王学泰《评杜甫诗集的“黄氏补注”》发表开始,学界有关宋代杜诗编年、注释、辨伪、校勘等研究中多论及《黄氏补注杜诗》的独特价值,而对于此书版本的考察,仅有房新宁、李川《〈黄氏补千家注纪年杜工部诗史〉的版本流传》、王欣悦《宋代杜诗“集千家注”三种考》、丁延峰《存世〈杜集〉宋刻本辑录》等几篇文章论及。《黄氏补注杜诗》于宋、元、清三代皆有刻印,宋刻本与清刻本版本体系较为清楚,但元代刻本著录情况非常复杂。虽然前述文章对《黄氏补注杜诗》元刻本的考察已有涉及,但因时间和资料限制,研究者著录版本、厘定年代时,或因版本缺漏,或以元入宋,或同一部书前后两见,对于元代刻本的认识尚不足,本文即为解决此问题而作。

一、已佚宋版《黄氏补注杜诗》与元版《黄氏补注杜诗》的关系

宋代确有《黄氏补注杜诗》的刊刻,但如今已佚。中国国家图书馆(以下简称“国图”)藏有一部《黄氏补千家集注纪年杜工部诗史》,无《年谱辨疑》一卷,著录为“卷一配另一宋刻本”。罗振常《善本书所见录》、袁克文《寒云手写所藏宋本提要二十九种》、张元济《宝礼堂宋本书录》等以此书为宋版,皆误。此书与明鲁荒王朱檀墓中出土的元至元二十四年(1287)詹光祖月崖书堂刻本属于同版。前人误作宋刊,是书贾为求善价,以元本充宋本,将书中卷三十二末半页裁去,以至佚去重要版本信息“武夷詹光祖至元丁亥重刊于月崖书堂”一行。而丁延峰《存世〈杜集〉宋刻本辑录》一文亦指出,台湾“故宫博物院”所藏著录为宋宝庆二年(1226)的《黄氏补千家注纪年杜工部诗史》,与朱檀墓出土的元刻本行款、字迹完全一致,且卷三十二末页亦被裁去。李致忠《昌平集》又提到,国图所藏詹光祖刻《资治通鉴纲目》卷五十九末页亦被裁去,导致刻书信息丢失,亦是此例。宋版《黄氏补注杜诗》虽不存,但据著录,此书在宋代至少刊刻过两次。

其一,《黄氏补千家集注杜工部诗史》三十六卷,外集二卷。晁公武《郡斋读书志》后附赵希弁《附志》著录此书,称其书成于嘉定中(1208-1224),与黄鹤自序中称此书成书于嘉定九年(1216)相符。洪业《杜诗引得》、张忠纲《杜甫大辞典》等皆以为赵希弁所称“诗二十九首”即王洙《杜工部集记》所云“别录赋笔杂著二十九篇”,是本当为初刻。其二,《黄氏补注千家集注杜工部诗史》三十六卷。《天禄琳琅书目》卷三著录:

前载宋吴元集录传、序、碑、铭、诗、记,鹤自订甫《年谱辨疑》,并《集注杜诗姓氏》,有董居谊、吴文序。……松阳氏藏本,未详其人,内有红笔校正处,颇为精核。藏印“松阳氏书记”,白文,传首。

此宋本较第一部少《外集》两卷,多吴元集录传、序、碑、铭、诗、记,多黄鹤《年谱辨疑》,多卷前《集注杜诗姓氏》以及董居谊、吴文序。《天禄琳琅书目》著录的这部宋刻《黄氏补注杜诗》,已于清嘉庆二年(1797)与天禄琳琅所存宋元善本俱毁于宫火。元至元二十四年刻本保存了董居谊宋理宗宝庆二年(1226)清明日之序与吴文同年仲夏之跋,董序具言黄鹤持书索序之事,知此书约刊于宝庆二年。此宋本卷数与书前所载之传、序等皆与今三部元本极为相似,很可能是元代诸版之底本。又,这部已佚宋版《黄氏补注杜诗》曾被抄入《四库全书》中。四库馆臣擅改文献多招诟病,此书也未能幸免,如《四库全书》本《黄氏补注杜诗》卷十页十五诗题《短歌行》被改为《长歌行》,此书前文之序跋、目录亦被删去,仅存正文部分。虽原书面目已改,但宋本已佚,今可凭《四库全书》本,窥知其所据宋版之内容与体式,是为一幸。

二、《黄氏补注杜诗》的三个元代版本

元刻《黄氏补注杜诗》今存以下三个版本:其一,元前至元十九年(1282)建刊残本;其二,元至元二十四年(1287)福建詹光祖月崖堂刊本;其三,未详年月的元刊本。

(一)《黃氏补千家集注杜工部诗史》三十七卷,元前至元十九年(1282)建刊本,台湾“国家图书馆”藏(索书号:402.42 09524)。

此书框高19.2 厘米,宽13.2 厘米,半页11 行19字,小字双行,行25字;细黑口,双黑鱼尾,左右双边,书前传、序、碑、铭部分版框四周双边与左右双边不等。此书三十七卷,存目录、卷四至卷七、卷十三至卷十五、卷二十至二十三、《年谱辩疑》一卷,共计十三卷。其中卷二十、《年谱辨疑》缺首页。据目录,此书卷二十五之末四首诗较其他两个元刻本别为卷二十六,其后卷数遂递增一数。书前有宋宝元二年(1039)王洙序、孙仅序、宋皇祐四年(1052)王安石序、宋元祐五年(1090)胡宗愈序、宋绍兴二十三年(1153)鲁訔序、王彦辅序、郑卬序、孙何序、欧阳修序、郑卬跋等。书中“补注”二字以白文标出。目录后有木记五行:“书肆所刊诗集甚多,而工部诗史尚缺。本堂因得公廪善本,详加校正。岁在辛巳之春,令工绣梓,文成乃壬午之菊节,因书以记岁月云。”

《藏园订补郘亭知见传本书目》与《杜诗引得》皆著录此书。丁延峰《古文献丛考》与陈伯海、朱易安《唐诗书目总录》等书以其避讳情况以及牌记中“文成乃壬午之菊节”之语,将刊刻时间定为宋嘉定十五年(1222)。傅增湘在《藏园群书经眼录》《藏园订补郘亭知见传本书目》中经过考证,认为此书当刻于元前至元十九年(1282)。笔者所见这部《黄氏补注杜诗》残帙之书影,发现书中避宋讳不严:如卷六《盐井》“君子慎止足”,卷七《赠蜀僧闾丘师兄》“始与道侣敦”,卷十四《赠司空王公思礼》“塞望势敦迫”,卷十四《别李益》“肃穆古制敦”,“慎”“敦”二字皆不避讳,确如傅增湘所言不似宋刻,因此此书的刊刻时间当以元前至元十九年(1282)为是。

此书钤有藏书印“食旧德斋藏书”(朱文方印)、“宝应刘氏岳云字佛卿”(白文方印)、“国立中央图书馆收藏”(朱文长方印)、“刘氏”(朱文长方印)、“东宫书府”(朱文方印)、“宝应刘氏食旧德斋藏书之记”(朱文方印)。其中“东宫书府”为明内府印,“食旧德斋”为清末民初宝应藏书家刘启瑞藏书楼名。根据钤印,知此书经明内府,清末民国间刘岳云、刘启瑞父子递藏,后入藏台湾“国家图书馆”。

综合来看,至元十九年本《黄氏补注杜诗》刻印精美,较其他两个元刻本,开版大气,此书目录皆一题一行,“卷之某”字样上所刻花纹,为元版书之多见。尤其值得注意的是,该书目录页中,卷一第一首诗题《奉赠韦左丞丈三十韵》,“三十韵”是“二十二韵”之误;卷一已佚,未知正文是否亦作“三十韵”。

(二)《黄氏补注杜诗》三十六卷,元至元二十四年(1287)詹光祖月崖书堂刻本,山东省博物馆、中国国家图书馆、台湾“国立故宫博物院”图书馆藏。

此书框高19.7厘米,宽13厘米,半页11行19字,小字双行,行25字;细黑口,双黑鱼尾,卷一为四周双边,其余为左右双边。书前有董居谊、吴文序。或因卷一版式与其他卷不同,故国图在最初著录时误为“卷一补另一宋刻本”。其行款、字迹与至元十九年建刻本极为相似,但目录页中,“卷之某”字样上并无花纹,且存在两个题目刻在一行的情况;小注中“补注”二字和征引他人注文时“某曰”字样,多以圈内黑底白字阴文标出,至元十九年建刻本以及另一部元刊本则用圈内黑字阳文标识,只有“补注”二字用圈内黑底白字阴文标出。此版《黄氏补注杜诗》今存世三部,分藏于山东省博物馆、中国国家图书馆、台湾“国立故宫博物院”图书馆。

1、山东省博物馆藏鲁荒王朱檀墓出土本

此本卷三十二末刻有“武夷詹光祖至元丁亥重刊于月崖书堂”一行。至元丁亥即至元二十四年(1287)。据《建宁府志》《崇安县志》《武夷山志》等书,詹光祖为福建崇安人,南宋理宗景定(1260-1264)间曾任紫阳书院山长,入元后继续从事讲学和刻书。此本较赵希弁《附志》著录本,少外集两卷,多宋吴元集录传、序、碑、铭、诗、记,黄鹤《年谱辨疑》,并《集注杜诗姓氏》,董居谊、吴文序,与《天禄琳琅书目》所著录的宋版一致,其底本或与毁于嘉庆宫火的那部宋本《黄氏补注杜诗》同版。《中华再造善本》据朱檀墓出土本《黄氏补注杜诗》影印该书,《中华再造善本总目提要》据“宋始祖讳玄、太祖讳匡与筐、仁宗讳贞与徵、钦宗讳完、孝宗讳慎、光宗讳敦,皆缺末笔,避讳字止于光宗”得出“此元刻本所依据的本子大致刊印在南宋光宗朝,即一一九〇至一一九四年间”结论,此说尚待商榷。黄鹤《补注杜诗工部年谱辨疑后序》称此书完成于南宋宁宗嘉定九年(1216),在光宗朝时还未完成,此书所据底本应刊于光宗朝以后,况且此书为元代刊刻,避宋讳不严亦可理解。

2、中国国家图书馆藏本

国图藏本《黄氏补注杜诗》较鲁荒王墓出土本,缺《年谱辨疑》一卷。《中国古籍善本书目》《北京图书馆古籍善本书目》、罗振常《善本书所见录》、袁克文《寒云手写所藏宋本提要二十九种》、张元济《宝礼堂宋本书录》等均著录为宋本,实误。杜泽逊《文献学概要》著录此书为潘宗周宝礼堂故物,一向被定为宋刻本,但鲁王墓中出土本与此本系同版,因此误定为宋本,乃卷三十二末页后刻书记佚去之故。

据藏印,此书明末曾为毛晋所有,清代及民国年间,经浦祺、袁廷梼、曾协均、完颜景贤、袁克文、潘宗周等数位藏书家递藏,新中国成立后由潘氏后人捐献,入藏中国国家图书馆。

3、台湾“国立故宫博物院”藏本

是书现存三十一卷,18册,缺卷八至卷十二,卷十八页十三、十四页补空白页,卷二十四页二十四抄配,卷三十二页四、页二十四补空白页。前有董居谊序、吴文跋,卷末有“五峰许曾”跋。台湾《“国立故宫博物院”善本旧籍总目》以及《“国立故宫博物院”藏沈氏研易楼善本图录》(以下简称《沈氏研易楼善本图录》)旧据卷首董序、吴跋作宋宝庆二年(1226)建刊本。这种判断结果,亦是卷三十二末页“武夷詹光祖至元丁亥重刊于月崖书堂”佚去之故。对比沈氏捐赠本之书影与山东省博物馆之藏本之书影,二者为同版。

据《沈氏研易楼善本图录》及台湾“故宫博物院”善本古籍资料库著录,书中钤有“浙西项氏笃寿万卷堂图籍印”(朱文长印)、“合淝李氏望云草堂珍藏金石书画之章”(朱文方印)、“汲古堂”(白文方印)、“长山郑氏图书”(白文方印)、“研易楼”(朱文方印)、“沈仲涛读书印”(白文方印)、“山阴沈仲涛珍藏秘籍”(朱文方印)、“古檇李少溪主人项笃寿□友斋□印”(朱文方印)。是书曾为明代藏书家项笃寿、清代李鸿章等人旧藏,民国时期被浙江藏书家沈仲涛收藏,沈氏后来将此书带去台湾,上世纪八十年代由其后人捐赠给台湾“国立故宫博物院”。

(三)《黄氏补注杜诗》三十六卷,元未知年月刻本,中国国家图书馆藏(索书号:06087)。

国图藏此部未详具体刊刻时间的元刻《黄氏补注杜诗》(以下简称“元X年本”),现存卷一至卷二十九、卷三十二至卷三十六卷、《年谱辩疑》一卷,凡三十五卷,佚卷三十、卷三十一;《北京图书馆古籍善本书目》著录。此书版式与前文所提到的元前至元十九年、元至元二十四年刻本相似,为半页11 行19 字,注文小字双行25 字,细黑口,双鱼尾,多为四周双边,但也有左右双边现象。此外,目录页据题目字数,多见一行数题,与至元二十四年本同。诗中注释时,“补注”二字以圈内黑底白字标出,“某曰”字外镌圆圈,与元前至元十九年版款式同,且该书目录页、卷一第一首诗皆题《奉赠韦左丞丈三十韵》,“三十韵”亦为“二十二韵”之误,与至元十九年刻本一致。卷一《奉赠韦左丞丈三十韵》上题“二十二韵,此误”字。书中别处亦有批点,如《哀江头》“珠压腰衱稳称身”一句上有“衱,音笈”批注。

此书卷中钤有藏书印“武林高瑞南家藏书画印”(朱文方印)。高瑞南即高濂,字深甫,号瑞南道人,钱塘(今浙江杭州)人,明嘉靖至万历间戏曲作家、藏书家,藏书处名妙赏楼,又名山满楼。考高濂《遵生八笺》卷七《起居安乐笺》“高子书斋说”一则,述其书房陈设格局:“右列书架一,上置《周易古占》……《黄鹤补注》《杜诗说海》……”明清两代皆多以《黄鹤补注》代指《黄氏补注杜诗》一书,高濂提到的这部《黄鹤补注》,疑即国图今藏的这部未详年月的元刻本《黄氏补注杜诗》。

三、《黄氏补注杜诗》的三个元刻本之关系

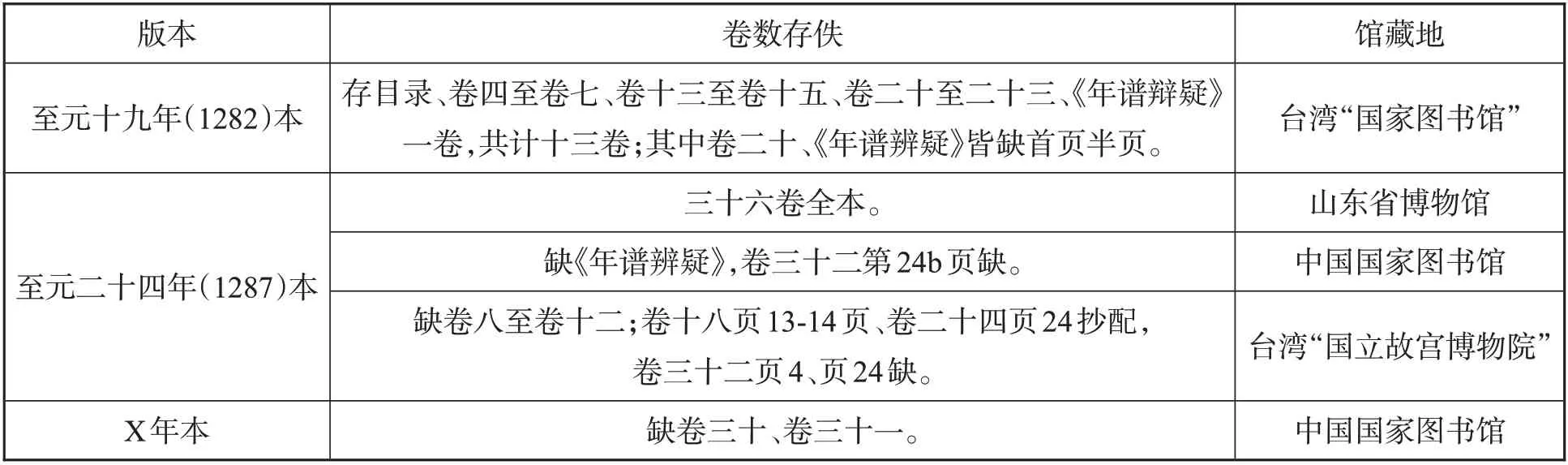

《黄氏补注杜诗》一书现存有三个元刻本,共计五部,分藏于大陆与台湾两地,具体情况见表一:

现存的五部书中,唯明山东省博物馆藏鲁荒王朱檀墓中出土的元至元二十四年刻本为全本。今以台湾“国家图书馆”所藏至元十九年本、山东图书馆藏元至元二十四年刻本与中国国家图书馆藏元刻本对比,发现此三者在体例与内容上关联甚多,其中渊源值得探究。

表一:元刻《黄氏补注杜诗》版本、卷数存佚及馆藏地

三个元刻本在体例、行款上多有相似之处,行格较密,皆有明显的元代建阳坊刻本风貌,其版心细黑口等版刻特征又有宋本遗风,与前人著录之宋宝庆二年(1226)本版式类似。三者目录页差别较大,元前至元十九年刻本刊刻精美,版式体例也颇为用心,目录“卷之某”字上皆有元版书多见的花纹装饰,诗题排列多一题一行,几乎无两个题目一行的情况。其他两个元刻本目录页中并无图案装饰,且空间利用充分,多有两个题目刻在一行的情况。尤其是元X年本,多卷前后版式不同,如卷三版式左右双边或单边不一。

三个元刻本内容主要有以下几个特点:

其一,元至元十九年刻本为图省工省力,较其他两个元刻本多用异体俗字。如卷首《黄氏补注辨疑杜工部年谱》末,“为一谱以继于後”“继帅者李国桢”两句,“继”皆作简体,而另两个元刻本作繁体“繼”;又如《送樊二十三侍御赴汉中判官》诗“四极我得制”句下,黄希引《汉书·礼乐志》,“礼”字用简体,其余两个元刻本均作繁体“禮”;此外,此本还多有“無”简写作“无”,“與”简写作“与”的情况。

其二,元至元二十四年刻本与元X 年刻本内容上更为相近。《送从弟亚赴安西判官》诗,至元十九年刻本“适远非历试”一句,其余两部元刻本俱作“适远非虚试”;又《喜晴》诗,至元十九年刻本“顾惭昧所适”一句,其他两部元刻本俱作“顾惭昧所失”;又《寄李十二白二十韵》“五岭炎蒸地,三危放逐臣”,伪王洙注“见云山分五岭”,至元十九年刻本“岭”字下为六字空白,其余两部元刻本,空白处皆作“风壤带三苗注”六字。又如卷二十,至元二十四年本与元X 年本《晚出左掖》诗“避人焚谏草,骑马欲鸡栖”句,至元二十四年本中黄希注:“故事,宰相午后六刻乃出,杜甫奏,今太平无事,巳时即还第,军国机务皆决于私家。……”至元十九年刻本此卷缺失,不可核查,元X年刻本注文亦为“……杜甫奏,今太平无事……”。注文中的“杜甫”当为“林甫”,即李林甫,作“杜甫”非是。清代《四库全书》据宋版抄录的《黄氏补注杜诗》亦沿袭此错,可见自宋版始,经元代数次刻印,此处错误一直没有改正。

其三,元至元二十四年刻本相对其余两个元刻本内容做了一些修订。例如卷首王安石《子美画像》一文中,元至元十九年本中“不忍四海寒飕飕”一句,元X年刻本同,句旁有手书“赤子”二字;至元二十四年本于“海”与“寒”二字间以小字挤刻“赤子”二字,作“不忍四海赤子寒飕飕”。此本虽增加了“赤子”二字,但没有重新排布页面字数。再如目录页中,元前至元十九年本卷一第一首诗作《奉赠韦左丞丈三十韵》,“三十”二字正是“二十二”之误。元X年刻本目录与正文中,卷一第一首诗也作“三十韵”,对此处错误并未改正。而至元二十四年刻本目录页已改作《奉赠韦左丞丈二十二韵》,正文亦改作《奉赠韦左丞丈廿二韵》,已经对前两个元刻本中“三十”之误作了修正。

当然,元至元二十四年本中也存在有别于其他二本的问题。《旧唐书》卷九《本纪第九·玄宗下》:“(天宝)三载正月丙辰朔,改年为载。”《旧唐书》卷十《本纪第十·肃宗》:“(至德三载二月)改至德三载为乾元元年。”唐代自天宝三载(744)正月到至德三载(758)二月,年份皆以“载”称。元至元二十四年刻本中,涉及此间年月,多以“年”代“载”,如《瘦马行》《雨过苏端》二诗注中就各有三处称“年”的情况,所见其余两个元刻本此处则多作“载”字。

总之,目前所见三个元版《黄氏补注杜诗》之间关联错综复杂,其间是否有直接的递嬗关系尚不明确。但现有研究表明,元至元二十四年(1287)刻本《黄氏补注杜诗》虽不是现存最早版本,但今宋本已不复得见,因其刊刻时间较早、保存完整、刊印精良,故仍不失为现存几种《黄氏补注杜诗》中最好的版本。此本对研究黄氏父子注释杜诗情况、宋代杜诗注本的发展情况,都有不可替代的作用。

四、余论

目前可见的三个版本的《黄氏补注杜诗》皆为福建地区刊印。且不论那部暂不可考刊刻时间的元X 年刻本,仅在元前至元十九年(1282)到至元二十四年(1287)五年之间,福建地区就至少两次翻刻三十六卷本《黄氏补注杜诗》。宋元时期,福建坊刻以盈利为主,此书卷帙相对繁多,投资较大,而此书在当地短时间内多次翻刻,可见需求市场很大,究其原因大致如下:

其一,元时福建建阳及周边地区刻书业繁盛。福建刻书业极盛于两宋,宋人祝穆《方舆胜览》记载:“麻沙、崇化两坊产书,号为图书之府。”顾廷龙也认为:“建阳书林之业自宋迄明六百年间,独居其盛。”尤其南宋以来,朱熹晚年在建阳结庐讲学著述,当地文化氛围浓厚,刻书业兴盛,以致具有“小邹鲁”之称,清人叶德辉《书林清话》“建安余氏等刻书”条评价:“夫宋刻书之盛,首推闽中,而闽中尤以建安为最。”元初著名理学家熊禾为建阳同文书院作序,“文公之文,如日丽天;书坊之书,犹水行地”,也描绘建阳刻书业之繁盛。当时福建书坊,仅刘姓就有10家,余姓7家,书坊分布从建安府治(今建瓯)到建阳县麻沙、崇化一带,其中元至元二十四年刊刻《黄氏补注杜诗》的詹光祖月崖书堂就位于崇化。

其二,元时文人和朝廷对于杜甫和杜诗推崇。有宋一代,学者对杜诗的整理和注释蔚然成风,形成“千家注杜”的壮观局面,宗杜风气盛行。由宋入元,虽然经历了政权鼎革,但是元代诗坛仍以“尊唐”“尊杜”为主流。如宋元之际的诗人方回,在《瀛奎律髓》中提出:“老杜为唐诗之冠。黄、陈为宋诗之冠。黄、陈学老杜者也。”又评陈与义《清明》诗:“古今诗人当以老杜、山谷、后山、简斋四家为一祖三宗,余可配飨者有数焉。”对杜甫的诗学成就极大肯定。又如元代中后期文坛盟主虞集:“学杜,间及六朝。”虞集对杜甫极为推崇,其《新刊杜工部诗类序》盛赞:“子美特起,遂为诗家之宗。旷达之高,感慨之极,情性之至,志节之大,当时诸人,盖莫之备焉。”《元史》记载,后至元三年(1337)四月丁酉,朝廷“谥杜甫为文贞”。这种元代政府倡导尊崇杜甫的行为,既是社会尊杜、崇杜的反映,又推动了社会尊杜、崇杜的进程。

在此种“尊杜”的普遍社会心理下,对杜诗文本的旺盛的需求,“利愈厚而业者众”,也必然推动杜集的频繁刊印。元至大元年(1308)云衢会文堂刊行的《集千家注批点杜工部诗集》、至正八年(1348)詹氏建阳书院刻印的《千家注分类杜工部集》、潘屏山圭山书院(即庆余堂)刊行的《集千家注分类杜工部诗集》等也是这一时期杜集刊印的重要产物。

注释:

①⑧[17]丁延峰:《古籍文献丛考》,黄山书社2012 年版,第58页、第62页、第58页。

②(宋)晁公武:《昭德先生郡斋读书志》卷五下,南宋淳祐九年(1249)至十年(1250)黎安朝刻,宋元递修本,第4a-4b页。

③张忠纲主编:《杜甫大辞典》,山东教育出版社2009 年版,第557页。

④[11](清)于敏中、彭元瑞:《天禄琳琅书目》,上海古籍出版社2007年版,第64页。按,《中华再造善本总目提要》认为是《天禄琳琅书目》将此书误定为宋刻,实为元刊(见中华再造善本工程编纂出版委员会:《中华再造善本总目提要》,国家图书馆出版社2013年版,第1185页)。即《天禄琳琅书目》著录本与鲁荒王墓出土本同版,然天禄琳琅原藏之书俱毁于嘉庆宫火,今已不可见,无从考之,故本文仍以《天禄琳琅书目》著录之为宋本。

⑤据台湾“国家图书馆”网站及其编《“国家图书馆”善本书志初稿》集部卷著录为1342年,其年为壬午年,年号“至正”,接后“至元”年号,误。见台湾“国家图书馆”《“国家图书馆”善本书志初稿》,1999年版,第70页。

⑥《“国家图书馆”善本书志初稿》及《“国立中央图书馆”善本书目》均著录为存“目录一卷、卷四至卷七、卷十三、卷二十一至二十三、目录一卷,存凡九卷”,误,见台湾《“国家图书馆”善本书志初稿》,1999 年版,第70 页;台湾《“国立中央图书馆”善本书目》,1986年版,第882页。

⑦见洪业:《杜诗引得》,上海古籍出版社1985 年版,第20页。

⑨陈伯海、朱易安:《唐诗书目总录》,上海古籍出版社2015年版,第412页。

⑩傅增湘《藏园群书经眼录》曾将此书归为宋刊,但又指出:“此本刘文兴送来一阅,刊印虽精,而气味殊薄,且宋讳不避,恐为元初所覆也。”莫友芝、傅增湘《藏园订补郘亭知见传本书目》又论此书:“为懿文太子朱标旧藏,今归刘君启瑞,亦内阁文库佚书也。此书号为宋刊,而气息孱薄,宋讳不避,当是元代覆刻。宋元及元明易代之际,刊书往往有不署纪年仅志干支者,此书署壬午菊节,当是至元十九年刊。若是明初刊,当是建文四年(1402),则无由钤‘东宫书府’印矣。”见傅增湘:《藏园群书经眼录》,中华书局1983 年版,第1030 页;莫友芝、傅增湘:《藏园订补郘亭知见传本书目》,中华书局1993年版,第84页。

[12]中华再造善本工程编纂出版委员会:《中华再造善本总目提要》,国家图书馆出版社2013年版,第1185页。

[13]杜泽逊:《文献学概要》(修订本),中华书局2008 年版,第367页。

[14]黄丕烈、王国维、袁克文等:《宋版书考录》,北京图书馆出版社2003年版,第164-166页。

[15]罗振常:《善本书所见录》,上海古籍出版社2014 年版,第133页。

[16]“国立故宫博物院”编:《“国立故宫博物院”善本旧籍总目》,台北“国立故宫博物院”1983 年版,第1014 页。“国立故宫博物院”编:《“国立故宫博物院”藏沈氏研易楼善本图录》,台北“国立故宫博物院”1986年版,第79页。

[18]北京图书馆:《北京图书馆古籍善本书目》,书目文献出版社1987年版,第2028页。

[19](明)高濂:《遵生八笺》,甘肃文化出版社2004 年版,第196页。

[20](宋)祝穆:《方舆胜览》卷一一《建宁府·土产》,中华书局2003年版,第181页。

[21]潘承弼、顾廷龙编:《明代版本图录初编》卷八《书林》,上海开明书店1941年版,第1页。

[22](清)叶德辉著,漆永祥点校:《书林清话》,北京联合出版公司2018年版,第65页。

[23](明)冯继科等纂修:《(嘉靖)建阳县志》卷五,明嘉靖刻本,第17b页。

[24]李瑞良编:《中国出版编年史》(增订版),福建人民出版社2006年版,第394页。

[25](元)方回选评,(清)纪昀刊误,诸伟奇、胡益民点校:《瀛奎律髓》,黄山书社1994年版,第691页。

[26](明)胡应麟:《诗薮·外编》卷六,上海古籍出版社1979年版,第229页。

[27](元)虞集著:《虞集全集》,天津古籍出版社2007 年版,第488页。

[28](明)宋濂等撰,中华书局编辑部点校:《元史·本纪第三十九·顺帝二》,中华书局1976年版,第839页。另,元代对杜甫的推崇。可参翟墨:《蒙元时代的杜甫记忆——以至元三年追谥杜甫为中心》,《中华文史论丛》2017年第2期,第223-260、398-399页。

- 杜甫研究学刊的其它文章

- 《全唐诗·杜甫集》异文来源、校勘特征及学术价值