祭品母题的神话学解释

汪婧琳 邹建军

[摘 要]“祭品”常常与祭典同时出现,它作为献祭替代者,参与种种“过渡性仪式”中死亡与再生的更迭。这种社会角色往往以个体牺牲来为社会获取福佑,因其独特的魅力,成为后世文学作品中常用的母题类型。以中国的祭品神话母题为例,分析神话-祭祀仪式背后的社会文化心理,探求神话的当代价值。

[关键词]替罪羊;祭品;集体认同

14世纪中叶法国诗人纪尧姆·德·马肖的艳情诗歌《纳瓦尔国王的审判》在今天的世界显然值得我们好好思索——它讲述了触目惊心的瘟疫下所發生的混乱性事件。鼠疫,这个如今听来依旧令人闻风丧胆的名字,在中世纪社会,引发了一场大规模的屠杀。犹太人在这场瘟疫里被认为是罪行的肇事者——当城镇被毁坏,人开始死亡,人们便将这场灾难归结于犹太人的恶行。马肖在诗歌中描绘了一幅“杀死肇事者”的画面:天庭向居民揭露了罪行的肇事者,命令惩罚恶行;麻木的死亡过后,突然,春季的某一天,“男男女女嬉笑着,唱着歌——一切都过去了,情诗又开始了”。①

一场瘟疫会将沉睡的偏见唤醒,人们迫不及待地找到一个“祭品”,试图以这种集体欺诈行为来获得宽恕。事实上,这并非蒙昧时代独有的现象。在这次的全球疫情中,我们也能看到诸如地域歧视、阴谋论等论调的出现,神话的生命不会在历史的尘埃中终结,它会伴随人类社会的发展,以全新的面目再度出现。

“祭品”常常与祭典同时出现,它作为献祭替代者,参与种种“过渡性仪式”中死亡与再生的更迭。这种社会角色往往以个体牺牲来为社会获取福佑,因其独特的魅力,成为后世文学作品中常用的母题类型。本文将以中国祭品文化为例,分析神话-祭祀仪式背后的社会文化心理,探求神话的当代价值。

一、仪典——神话论对祭典与祭品的解释

神话仪式论者认为,仪式是原初的形式,神话是它的直接派生物。这一学说为闪米特学家和宗教学家威·罗伯逊——史密斯所力主,它直接来源于文化进化论。到了20世纪,詹·乔·弗雷泽成为仪典论的承袭者,他对大量溯源于祭典并与种种时序周期紧密相关的神话有所探考,并对泰勒的万物有灵论提出了重大修正。弗雷泽认为,神话产生于从巫术向宗教的过渡阶段,并与人类思维较为古远的阶段相契合,因此神话中仍然保留有巫术信仰的残余。

弗雷泽的探考除开仪典先于神话的命题,还包括再生、复返、祭仪等成分。人类发展的某个阶段会开始运用仪式描绘出万物万象,这是巫术失败后人类想象的产物,而神话是为了解释仪式才产生的。弗雷泽的一个重要构想是取代法王之仪俗,遵循这一构想,他将狄安娜圣地的古罗马祭司视为法王,即森林之王。相传,这位森林之王手持利剑,时刻戒备不速之客来撷取阿里齐亚地方的树木枝条。按照规定,取得这根枝条的人,将可以成为下一任森林之王。

弗雷泽拟构的这一神话成分,借助于不同来源的民族志史实,如希卢克人的弑王之俗、某些美索不达米亚王国每逢军情紧急实行“代王秉政”制、巴比伦新年节日所行的贬王仪式以及一些古老社会的弑王传说。①这里的问题在于为什么会有弑王的习俗逻辑?弗雷泽将王位的更迭置于旨在祀奉死而复生之神的仪典、圣婚以及古老的献身仪式的背景之下。王者到达一定的时期必须被处死,是为了让附着在他身上的神灵可以完整地转入他的继承人的身上。继任者成为新的王,直到更强壮的人将他杀死,循环往复,神灵便可以生生不息。弗雷泽将这种习俗与植物信仰相结合,植物死亡的周回复始是自然界的进程,而仪式的意义则在于以此保证植物与动物的新生。这普遍存在于各个大陆的习俗中,例如埃及人有关奥西里斯与霍鲁斯的神话便遵循了这种法则——霍鲁斯杀死赛特即成为奥西里斯,赛特作为紊乱和骚动的化身,夺去了霍鲁斯的“一目”,只有霍鲁斯将“一目”占为己有,才能使法制与秩序恢复。

在这样的背景下,王者实际是代替了“祭品”的功能,以个体牺牲换取集体的福佑。巴塔耶将这种“谜一般的”献祭解释为“使其蒙受死”,才能向着本来的真实和“灵”的真实回归。②他强调,以寻常方式将事物“让渡”于他人,并不能真正破坏所有物,而只有将事物的“所有物性”破坏掉,方可使其回到无任何分断、无任何境界的连续性中去。勒内·吉拉尔则提出“替罪羊”理论,他将迫害类型分为集体直接迫害与集体间接迫害,而对于国王的迫害无疑为前者。王与王的权力循环进入到植物死亡与复苏的神圣氛围中,人们用交感巫术的原理,以这样的仪式来保证自然世界的循环。在这种变化中,人们想象可以补充神衰退的力量,通过献祭使神死而复生——用神的婚媾、死亡、重生、复活来解释自然万物的生长与衰朽,繁殖与消灭。

弗雷泽的这种观点也被他的学生珍妮·哈里森引申,发展成为后来的神话-仪式学派。他们认为文化和艺术开始于原始人类的仪式行为,尤其是献祭仪式。他们继承了弗雷泽的仪式先于神话的观点,当原初的仪式丧失神圣性,它便不断进化,成为各种艺术类型,而神话则成为故事与歌曲,进入文学创作领域。

至20世纪,人种学理论扩及至文学领域,文艺学中仪典-神话论学派兴起。其主要支持者诺斯罗普·弗赖将弗雷泽的《金枝》一书看作文艺学指南。吉尔伯特·马里在其著作《希腊叙事诗的起源》中将海伦的被劫与斯巴达和萨摩斯岛的抢婚相比拟,并认为阿基琉斯的“愤懑”和特尔希特斯的形象中不乏仪典意义,吉·马里更是将后者同充当“替罪羊”的生来缺陷者相比较。③不少学者将目光放在了神话故事、叙事长诗、戏剧与魔幻传说上,卡彭特将睡熊崇拜视为《奥德修斯》题材的基础,米罗对希腊的英雄崇拜进行了分析,并认为阿基琉斯和奥德修斯是死而复生之神或者希腊航海者中的“圣者”④,而有关英雄的题材,则是对春季节期仪礼的反映。保尔·圣伊夫在《佩罗的童话及相应的故事》一书中提出假设:“某些欧洲魔幻故事来源于成年仪礼与狂欢盛典。”⑤这一观点也被普罗普所认同,他在《魔幻故事的历史根源》中将仪典视为魔幻故事结构之根源。仪典-神话模式的路线,由弗雷泽创始,继而为马林诺夫斯基、卡西勒、迪尔凯姆及其他学者所延续,并为其旨在论证神话在原始文化中的生命力和囊括一切的作用之理论所增益。

仪典论者将成年仪式及其他“过渡性仪式”与作用于死而复生之神的农事祭仪相关联,并通过象征性的亡故、王者的复活、片刻王、替罪羊等献祭替代者情节等与王位更迭仪式相联属。这种由“死亡”与“再生”形成的复合体,在多代学者的努力下,将获得全人类超历史的意义,最终它将不再成为“遗存”。

二、中国祭品神话中的死亡与再生

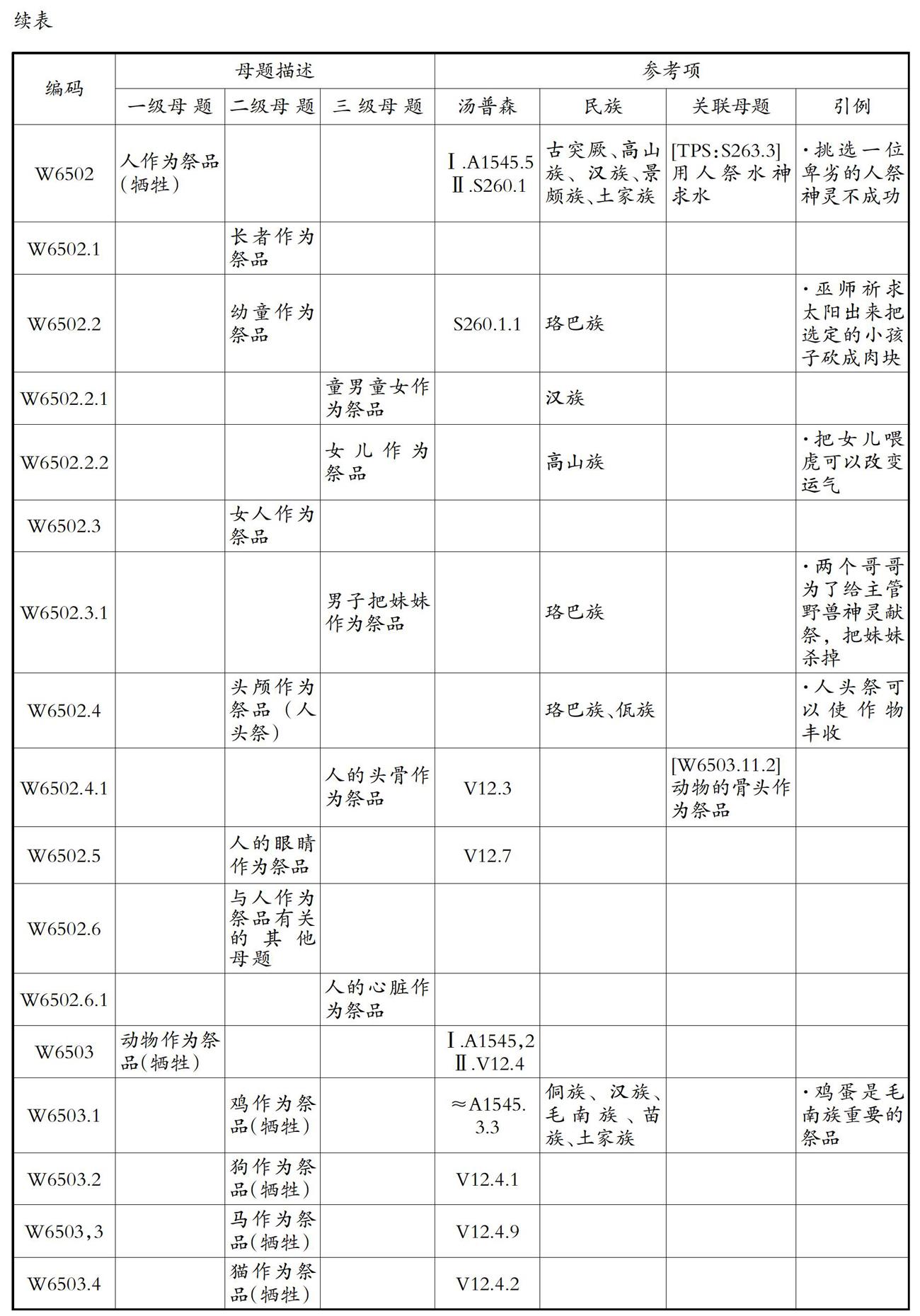

仪典论不仅适用于欧洲神话,在中国祭品神话母题中也有对于祭典的集中描述。根据中国神话母题W编目(Wangs Motif-index of China Mythologies),有关祭品的神话母题一共有59个(详见附录),多民族、多级母题、多关联是它的突出特点:W6500描述祭品(牺牲);W6501-W6501.2描述祭品(牺牲)的产生;W6502-W6502.6.1描述人作为祭品;W6503-W6503.11.3描述动物作为祭品;W6504-W6504.7描述其他特定物作为祭品;W6505-W6505.9.3描述与祭品有关的其他母题。笔者将以此为参照,分析中国祭品神话中的死亡与再生。

1. 替罪羊:受害者与受害者标记

吉拉尔认为,替罪羊原型的出现应包含四个特征:迫害、弃儿、受难标志与清除痕迹。神话-祭祀仪式社会普遍存在迫害,这是一种集体暴力,整个牺牲品的挑选不是根据人们给他们的罪名,而是根据他们所具有的受害者标记,其主要运作方式是将危机的责任推到受害者身上,并通过消灭他们或将他们驱逐出“受害”群体的方式来改变危机。按照这样的假设,我们便可以对祭品神话作出如下解释:

祭祀仪式的产生往往都与某一特定危机事件有关,W6501-W6501.3表现的是迫害的第一范式——即“缘由”,它是祭典开始的原初条件,违背这一條件可能会有某种灾难性后果发生。在祭品神话中省略了对于第二范式“混乱者”罪行的描述,而对受害标记做了详细分类。根据不同地方的不同信仰与风俗,各地神话的受害标记各不相同,W6502-W6502.6.1是以人为对象的祭仪,它所关注的特性有三个:年龄(长者、幼童)、性别(女人、妹妹)与信仰(人头可退治洪水),这三层标记将受害者框定在某一特定范围之内,并为受害者的牺牲寻求合理缘由。

这种迫害境遇下最相似的内容莫过于受害者的特性,他们身上都有着“弃儿”的品质。弃儿的本质是集体认同下的他者,我们可以在他的身上看到很多标志性特征:外来者、异邦人、弱势群体、女性、残缺者等,他是根据预兆而被随机挑选出来的受害者,拥有无法改变的命运。这在女人与孩童身上表现得更为明显:一个是作为“第二性”群体的存在,当牺牲必须发生时,往往作为被驱赶的对象;一个是作为纯洁的存在,以某种神圣的身份净化灾难。这两种“弃儿”也在后世的文学作品中不断出现,成为炙手可热的母题。弃儿将注定被团体所抛弃,以自我牺牲的姿态成就集体的福佑,这是无法改变的生命轨迹,而由于他们所作出的牺牲,集体往往会给受害者套上神圣的光环。这是集体社会中所发生的暴力事件,只是以神话的形式呈现出来,让“迫害”拥有一些悲壮的美感。

那么这些受难标记加上其他迫害范式究竟意味着什么呢?让我们回到开头纪尧姆·德·马肖的诗作——这是一篇以迫害者视角所写的诗作,迫害者在陈述他所认定的事实时,带有一种毫不掩饰的肯定,尽管我们并没有证据证明确实有这样一种逻辑关系存在,但受害者的鲜明形象使我们似乎开始相信他被挑选真的是因为这些被指控的罪状。而实际上,受害者仅仅是因为带有各种特殊标记而被疯狂的人们推举出来,成为危机的钥匙,人们恐慌的情绪出口。这是“替罪羊”最大的功效,它无异于一场集体狂欢,狂怒的人们想象他们的受难者犯罪,并在这种想象中逐渐认可这种观念,它最终将以迫害的形式完成最终的闭环。

社会的广泛阶层与灾难斗争,这些灾难包含有最广义的形式:灾害、社会危机、政治、阶级等等,它可能并不明显,隐藏在波澜诡谲的平静面纱之下。迫害机制让集体的焦虑和失望在受害者身上找到了暂时的满足,受害者以“替罪羊”的形象,承担着无辜与集体矛头的怒火,这种合目的性的行为逼迫受害者封闭于被迫害表述的逻辑中,从而在沉默中牺牲。神话的迫害表述之所以比历史文本中更加有力,正是因为它带有文学性、神圣性的双重特征,当我们重新回顾这种坚定的信仰,便可以通过文本中的迹象去跟踪想象它所具备的文化机制。

2. 礼物:祭品的神圣性复归

巴塔耶将人类的献祭行为看作某种“破坏”,他认为,对于原始住民来说,神的最初影像是“动物神”,①动物与人自身一样都是自然生命的存在,这就意味着在动物身上,同样包含着“灵”的真实。在献祭中,人类所作的便是将重要的产品奉献给神,并破坏掉其“所有物性”。死亡之力能将赠予的维度最大化,因此,“杀死”祭品成为献神的普遍形式。

这在中国祭品神话中也有所表现。W6503-W6504.7是非人祭品的集成,祭品的选择往往带有浓郁的民族特征与地域特征,其多与当地圣物、信仰、风俗密切相关,代表了一定时期的生产与生活方式。以W6503.9汉族与珞巴族将猪作为祭品为例,所谓“所有物性”的破坏,即让祭品——猪,重新返归到原本的自然与真实之中。猪本是自然所赋予的生命,但被人类以“否定”其自然属性的方式捕捉,并改造成为人类自身可支配之物。神祭的存在,便是将“作为家畜的猪”重新当作奉献给神灵的“礼物”来消解其内在的“所有物”特质,从而使它重回本真的自然。将已被对象化的祭品重新否定,使其回归原生状态,巴塔耶以这样的方式来解释祭祀活动的杀害与放弃。

这种以生灵作为祭品的活动实质是将人类的自我财富转化为献给神灵的礼品:将供品“杀死”,使其作为人类所有物的注解消逝,进而以仪典这种华丽而隆重的方式实现赠予的价值。这是一种“神圣的复归”——首先消尽其人类施加的禁锢,而后恢复神圣的光辉,使生灵返回原本真实的灵性。在这种放弃与赠予下,人们相信,谷物之神与动物之神将会保佑来年的劳作,带来更丰富的果实。

三、结语

当我们重新回望中世纪的寓言,或许会将其归结于迷信:对于“万物有灵”的深信不疑、祭祀仪式、焚烧巫师、活祭、月光下狂欢……这种历史环境下出现的迫害文本似乎早已远离我们的生活,我们自认为当代社会已不受到神话幻想的影响,但“祭品”的存在确是从未消失——它从最初的祭典转移到日常生活,转移到神话,进而进入到文学创作的世界,时至今日,祭品本身已成为某种比神话更富想象、虚构的“原生型”母题,透过它,我们将读懂这个社会的集体信仰与集体认同。

作者简介:汪婧琳,华中师范大学文学院硕士研究生;邹建军,华中师范大学文学院教授。

本文系国家社科基金项目“灾难神话中的命运共同体意识研究”(批准号20BZW191)阶段性研究成果。

①〔法〕勒内·吉拉尔:《替罪羊》,东方出版社,2002,第1页。