舞蹈的意会思维

吕艺生

(北京舞蹈学院,北京 100081)

天地有大美而不言

《庄子》有“天地有大美而不言”之说。其意是宇宙间合乎自然规律的东西最美,却从不言语。实际上,人世间有许多事情都在不言中获得理解,美的事物更是如此,笔者认为,这种理解就是“意会”。

在芭蕾舞剧《罗密欧与朱丽叶》中,夜半,罗密欧从阳台进入朱丽叶的卧室,跳了一大段双人舞。人们从舞者柔美的步伐、姿态、伸臂、投足和托举中,意识到他们已幽会至天明,随之分享了这对情人的美好时光。然而,如果要对这一大段舞蹈做出准确的诠释,不要说观赏者,就是舞者自己也难以做到。不要说舞剧,就是在莎翁戏剧中,也只有用诗的语言来表达真实的生活。如果用生活中的直白语言来说,不仅不艺术,更谈不上美。

舞蹈之美,就是一种不言之美。美而不言,言而不美。

中国美学家朱良志说:“在《庄子》看来,美是一个自然呈现的世界,美是不可说的,可说则非美。有言的世界是语言可以描述的世界,语言的有限性决定它无法真实反映这个世界;语言的僵化固定的指称,是对世界意义的破坏。所以《庄子》认为有言之美,如果还有美的话,它一定是有限的、相对的、不完全的、片面的。而在不言之美中,没有外在的审美,有外在的审美,就是认识,是观照者对对象的认识,不言之美排除这样的对象存在的可能性,它不能经由外在观照者的‘审美’活动而获得,它自己以存在言说,以存在的意义显示自身的美。这样的美只能通过体验妙悟而获得,人只有没入存在之中,才能领略其大美。”[1]这段话说明了一个不可忽视的问题,即人类的语言文字是有局限性的。在笔者看来,语言文字在舞蹈这种艺术美面前,其局限性最为显露,它在舞蹈面前是笨拙的、相对的、不完全的、词不达意的。

许多大家对语言的局限性早有察觉和共识。南怀瑾说:“言语说出来,本来就是要你懂嘛,可是人类很可怜,不管中文、日文、英文,哪一种文字语言,都没有办法表达人类的思想,所以人与人之间永远有误会”,“所以言语没有办法表达人类的思想与情感。言语的本身,本来应该是没有保留地使人懂,可是人因为听了言语,反而不懂了,变成有是有非”。[2]120-121外国学者也有类似的共识。心理学家阿恩海姆说:“语言只不过是思维的主要工具(意象)的辅助者,因为,只有清晰的意象才能使思维更能再现有关的物体和关系。”[3]而意象却常常是艺术的特征,例如绘画与舞蹈。德国现代舞蹈家魏格曼也就舞蹈说过类似的话:如果语言能把舞蹈说明白,何必还要跳舞?

舞蹈艺术通过肢体展现意象,舞蹈形象即人的一种意中之象。舞蹈语言——肢体动作,并不能等同于语言文字,永远不可直译为语言文字。虽然历史上也曾有过用某种动作代表某种具象的做法,如把芭蕾视为“哑剧”,但那也只是一种不能实现的愿望罢了,因而“哑剧芭蕾”只能是历史的一瞬,最终以对舞蹈的误解而告终。印度舞蹈中也有“哑剧”,即用某一手势代表某一话语,但它也只有少数实例的积累,并不能与全部话语等同,因而它也是作为一种“历史”而停留在少许实例中。舞蹈是一种意象,因为其象中有“意”而存在,并非因为有“言”。朱光潜先生对“言”与“意”做了本质上的区别:“因为言是固定的,有迹象的;意是瞬息万变,飘渺无迹的。言是散碎的,意是混整的。言是有限的,意是无限的。以言达意,好像用断续的虚线画实物,只能得其近似。”[4]舞蹈有其“意”并被领会,因而它是直觉的、真实的,是混沌而无限的。

舞蹈的本质被误解,依照苏珊·朗格的分析,主要是由于人们用其他艺术的标准来认识舞蹈。特别是用文学的标准来认识舞蹈,恰中了把“言”与“意”混为一谈的圈套。文学的主要工具是语言与文字,因此它离语言文字最贴近,而对于舞蹈、音乐之类的艺术来说,由于工具不同,它们与语言文字的距离相对较远,顶多是“近似”而已。

中国古人懂得语言文字的局限,因而丢弃直白的表达而发明了“寓言”,将其内在的寓意通过故事讲出来。“由于人类语言文字,无法真正表达人的思想、意识形态,故而用比喻。”“因为最高形而上的道理,很难讲出来,只好讲一个譬喻。”[2]133所以《庄子》“寓言十九”——寓言故事占了十分之九。“寓言十九,借外论之,亲父不为其子媒。亲父誉之不若非其父也。”[5]335孙通海在译注中说:“寓言所占十分之九,借外人外物来说明,就像父亲不为亲生儿子作媒一样。父亲称赞亲生儿子,不如外人称赞更好。”[5]337庄子的“寓言”为克服文字语言的局限,采用了打比方的方法,更克服了说教的生硬,实现了“无痕教育”。

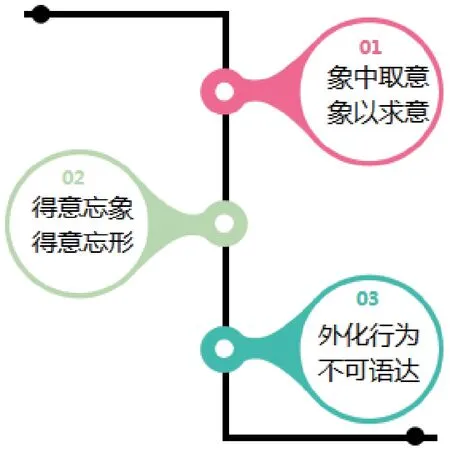

舞蹈与音乐这两种艺术,本身就是一种“寓言”或“譬喻”,是“意在此言寄于彼”。它们所含的“意”隐藏在变化莫测的动作和节奏变幻的音乐中,而欣赏者则通过“意会”而领悟。这与现代西方学者克莱夫·贝尔的美学“有意味的形式”有异曲同工之妙。明代书论家顶穆在谈论书法时说:“意,此由心悟,不可言传。字者,孳也。书者,心也。字虽有象,妙出无为;心虽无形,用从有主。初学条理,必有所事,因象而求意,终极通会,行所无事,得意而忘象。故曰:由象识心,徇象丧心,象不可著,心不可离。”①转引自参考文献[1],第147页。他为我们描绘出从意到象、象中有意的思维过程,形成了一个思维路线图(图1):

图1 “象生意,意化形”思维图

这一路线图告诉我们,舞蹈艺术作为一种意象,其“意”从“象”中来,有了“意”便进入“意象”的境界,原来的“象”或“形”被忘却,其意象则开始外化,并非化为语言,而是化为行为,亦即肢体动作。这一路线恰好证明了一种思维方式的构成,特别是当它从“象”中取了“意”,“意”与“象”相结合,形成了完整的“意象”,笔者称这种思维为“意会思维”。

通过模拟生物或自然现象,创造出某种脍炙人口的舞蹈形象的舞蹈家,在中外比比皆是,如巴甫洛娃的“天鹅”、贾作光的“大雁”、陈爱莲的“蛇”、杨丽萍的“孔雀”、刘震的“轻风”等。这些形象都寄托着舞者和编导的理想和愿望,其象中之“意”,有的甚至在未被舞者完全领悟时,便已存在于欣赏者心中了。而他们在创造这些形象时,之所以那般胸有成竹,是因为他们有了某种不可言说的“意会”,甚至已经进入了形而上的境界。

只能意会而不能言传

这种意会思维,不能用语言来描述,因为说不清楚。20世纪80年代,舞蹈界在讨论舞蹈的本质特征时,用“只能意会,不能言传”八个字来概括。这个说法正好与佛家理论相符。禅宗的“不二法门”不用语言文字来传授,而强调亲身体会。因此禅宗也讲究“不言”,认为佛门理论不宜言传,甚至立下“不言”的戒律,“言无言,不言言”,讲究“只可意会,不可言传”。

古典舞的女子独舞《扇舞丹青》,即使没有“丹青”二字,人们也能从轻重、快慢、强弱、急缓的对比中体会到中国传统艺术所具有的共性,即一种在阴阳对比中所达到的和谐之美。虽是独舞,细心的观赏者也能从其抑扬顿挫的舞姿和《高山流水》的乐声中,体会到中国山水画的意境。彩扇挥舞,恰似画家在偌大的画布中自由地创作,进入濠濮间想的意境,体悟天人合一的乐趣。然而,这样的理解不是舞者和观众用语言表达出来的,而是他们在恍惚中感应到的。这种潜在的、恍惚的思维状态,就是意会思维的状态。

其实,舞蹈既是一种寓言,也是一种譬喻。肢体动作即是人的“意”的表达方式,不可言说,但可意会。不可言说,是因为这种“意”具有模糊性,是恍惚中的意会。这种恍惚的意会不可小觑,两千多年来,儒、释、道所共奉的“道”具有恍惚性,具有很高的哲学价值,自身就在形而上的高端境界之中。《老子》曰:“道之为物,惟恍惟惚。惚兮恍兮,其中有象;恍兮惚兮,其中有物。窈兮冥兮,其中有精;其精甚真,其中有信。”饶尚宽将之译为:“道作为事物,似有似无。如此恍恍惚惚,其中却有形象;如此恍恍惚惚,其中却有实物。遥远幽深啊,其中却有精神,这种精神非常真切,可以得到验证。”[6]恍惚之中感应到、意识到的东西,既有形象,也有实物,更有精神。这些东西不能用语言表达,却很真切。就像我们看《扇舞丹青》,不会有人问,这舞蹈到底在表达什么?因为谁都知道,它表达的是一种无法言说的古典美。

思维学一般将人的思维模式归纳为三大类:一是逻辑思维,二是形象思维,三是灵感思维。第一类也叫抽象思维;第二类被学者看作是直觉思维;第三类则被认为是一种顿悟思维,在禅学中常用“悟”来诠释,在中国传统美学中有时谓“妙悟”。西方把抽象性的逻辑思维归结为“理性思维”,而把后二者列为“感性思维”。在理性至上的时代,前者的地位至高无上,后二者则是被藐视的。当然,有相当一部分哲学家和艺术家,对此并不认同,在相当长一段时间里,人们开始重新认识感性。事实上,“美学”的诞生就源于这样的内在诉求。从鲍姆嘉通开始使用的“伊斯特惕克”,后人称之为“美学”,原意即为“感觉学”。

西方人所谓“感觉”,通常指的是视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉,说的是眼、耳、鼻、舌、身。其中并不包括脑,因为他们认为大脑、灵魂、心灵等属于理性范畴。中国人则似乎从来不把理性与感性分家,甚至对“脑”或“心”更为看重,它即是“意”。《般若波罗蜜多心经》把“眼、耳、鼻、舌、身、意”连在一起论述,可见佛学视身心为一体。西方为了提升感觉的地位,产生了诸多美学,比如表现主义美学就用直觉来丰富感觉的内涵,精神分析美学则通过“潜意识”来强调感觉和直觉的意义。

从中外舞蹈史中,我们看到舞蹈者有时会发明一些特殊的“音”,用一些字音或短语来代替一个动词,如“哏”(有时发第二声,有时发第三声)、“韧”、“崴”、“拧”、“扭”,等等。文学家或评论家往往发明一个概念来特指什么事物,舞蹈教师则会在一种舞蹈中“发现”一种动势,或一个动作的“范儿”,夸大与强化这个动作或“范儿”,则突出了这种舞蹈最本质的特性,从而奠定了美学规范。当这种规范融入民间时,连老百姓都给予认可,说“这本来就是我们的”。在中国古典舞和民族民间舞的教材整理中,有许多这样的成功范例。如古典舞身韵总结的“提与沉”“含与腆”“冲与靠”,强化了人们对阴阳对比的认识;一个“哏”,道出了东北秧歌重要的“范儿”;一个“扭”或“拧”,找到了山东胶州秧歌本质的规律;一个“崴”,发现了云南花灯最基本的“范儿”;“稳、沉、抻”三个字,概括了鼓子秧歌的男性美……所有这些现象,从思维的角度来认识,都包含着某种潜意识的外化、某种说不清楚的“直觉”、某种恍惚的意识、某种动态细节的妙悟。舞蹈者已进入某种“意会”状态,因而发现了超常的肢体行为,就如同科学家对一种元素、理论家对一个概念的发现。

在舞剧创作的教学中,早在20世纪50年代,笔者就提出,“舞剧中不能有舅舅”。一个年长的男人和一个年轻的姑娘,一般观赏者易视之为“父女”,若说他们不是父女而是舅舅和外甥女,谁会知道呢?如果依赖文字解释,那就超出了舞蹈范畴。同理,如果是一对年轻男女,通常会理解为情人或夫妻,你说他们是兄妹,又要如何辨别?那也只能依赖文字来说明了。当然,《罗密欧与朱丽叶》中,朱丽叶是有哥哥的,但它是由世界名剧改编的,原故事已经人人皆知,何况那个兄妹关系,是引发两大家族矛盾的导火索。因而在舞剧创作中,大都要回避这种难以辨别的人物关系。

自然,中国当代舞剧创作,很大程度上是结合了文字创作,离不开“字幕”的帮忙。但纯舞蹈创作尽可能不借助“字幕”,因为它无法张扬舞蹈艺术自身的特性。从这一认识出发,世界舞蹈大家们大多认为,用语言文字说不清楚却又深受人们喜爱的作品,才是真正的舞蹈佳作。

生理机制的描述

毫无疑问,“意会”并非由单一动作或形象组成,它需要总结诸多的肢体形象,加以其他的知识和生活积累,产生新的排列与组合后方能外化。生活经历以形状、色彩、动态的形式进入人的头脑,并形成各种忆块、思块,有的甚至形成了脑语。当意会对象在忆块或思块中碰撞,形成的脑语初步成型时,外化的时机就到了。此时有两个出口任它们选择,一是语言出口,一是行为出口,后者的行为中就包含了舞蹈,而这种舞蹈表达最初也并不可能很有序、很合理。这种行为,便是我们常说的“即兴舞蹈”。

“即兴,是在人的总体无序和未备有思绪、准备的过程中,瞬间对客观事物的感触而发生的兴致,并伴有联系性的、感受下的表现状态。即兴的特质,既是一个人的顺其自然,又是极本我的那个人的个性,更是一个人直觉、感觉和内心能量积蓄下的行为方式。即兴,表面上看,似乎是人的本能,是人在感受客观事物下的最初本性,以及感受下的最初级的行为手段和感应能力。但是,继续深切地说,即兴乃是人感受客观事物后的最高级、最为‘智慧’的通过潜能的行为方式。”[7]确如万素所言,这种脑语外化的行为,虽然是无序的,排列也不尽合理,但它对于舞者,特别是舞蹈编导来说,却是一种可贵的能力。虽说它是舞蹈的初级行为,但它可能是最真切、最有智慧,因而也是最“高级”的行为,因为它可能属于那种形而上的境界。

在所谓低层次的感觉范畴里,人已带有知觉性质。也就是说,这种所谓的感性里已带有理性因素,尽管比例可能不大。在人的脑语外化、形成了带有“即兴舞蹈”性质的行为中,出现了时间知觉、空间知觉、力的知觉,这是非常宝贵的。

第一是时间知觉(time perception),即时间感。人的行为带有“即兴舞蹈”的性质,这是因为他的行为已经初步节拍化了。什么是节拍?节拍就是时间。只要出现了第二个动作,说明人的身体动作已经历了两个拍子的时间。如果这两个拍子的动作不断地反复,成为“等节奏”中的“等动作”①“等节奏”,音乐术语,指的是一种节拍或一个旋律不断相继反复的节奏。笔者借用在舞蹈上,指的是同一步伐或动作不断相继反复,如民间舞常见的那样。时,舞蹈就已经初步形成。要知道,这是舞蹈的第一大要素,它已经存在。

在脑语外化走向行为中的舞蹈过程中,这一要素已经突出显露。人类对舞蹈要素的认识发生在20世纪初,德国舞蹈科学家拉班首先提出,并由他的学生魏格曼加以提炼,最后确立三大要素:时间、空间和力量。这一理论不仅很快被全世界的舞者接受,而且获得了世界上许多对舞蹈有兴趣的美学家的认可。

第二是空间知觉(space percepition),即人体动作占据一定的空间。从视觉上看,人只要意识到自己动作的形状、幅度,以及与其他物体的距离、面向、位置等,它便是空间知觉的存在。这一空间要素,便是舞蹈的第二大要素了。

人在舞蹈时的面向,以及他所处的位置,构成了舞者的“方位”。在人类舞蹈发展史中,已经形成了如芭蕾舞的“8个点”、现代舞的24面体、拉班的“球体运动”理论等。在中国,历史上也出现了一些独特的方位概念,比如“六合”“四面八方”等。《庄子·齐物论》说:“六合之外,圣人存而不论;六合之内,圣人论而不议。”这个“六合”是什么?南怀瑾曾做过这样的解释:“什么叫六合?东西南北上下,叫六合。有些文学叫八方,东西南北加四个角,合起来叫八方。等到佛教传入中国叫十方,是八方再加上下。十方是佛教进入中国以后,中国文化里关于宇宙天地的观念。八方是比六合后期一点的观念。”“最早的上古文化,庄子所提出来的六合,就是老祖宗们对宇宙看法的代名词。‘六合之外’,天地以外还有没有世界?人类究竟是不是外星球过来的?这是中国文化,以及佛经里讨论最厉害的事情……”“这个六合之外的事情,他说上古文化,‘圣人存而不论’,你们注意,一个‘存’字,不是冒昧地说没有这个问题,这个问题永远存在,不过暂时不去追问它,所以‘存而不论’。那么宇宙间的人事呢?‘六合之内,圣人论而不议’,只是讨论研究,不加批判,不做一个严格的结论。”[2]40这就是中国人对空间认识的智慧。

从舞蹈的空间知觉来说,古人由前后左右上下所构成的“六合”,与现代科学对长、宽、高的“三维”认识不谋而合。从中,我们也可领略古人早已存在着的科学意识。

脑语外化的舞蹈行为,实际上就是在时间与空间中的运动,即人体力的不同表现。人体力量的大小、轻重、缓急都发生在时空中,并因为这种复杂多变的力的不同,构成舞蹈运动的千变万化,也形成了不同民族、地域舞蹈的各种韵律,这种韵律形成了不同的色彩和特性。而当人的个体舞蹈行为成为集体的舞蹈行为时,在空间中又形成了各种调度、画面和构图。

第三是力的知觉(motion percepition),指的是人对自己身体动作力度的初步感觉。当人在即兴起舞时,纠正自己的动作以与别人或物体相适应,便意会到可以支使自己的身体向着轻、重、缓、急等不同力的方向进行改变。现代科学将人体运动看作是人的智能,因为它已不是一般的感觉,而是“运动知觉”,即人对空间物体运动特征的感知。因此,美国心理学家加德纳在“多元智能”理论中,将身体运动智能列为人类八大智能类型之一。

在欧洲音乐教育家达尔克罗兹的音乐教学法中,有一个重要概念叫“有意识的动觉”,《纽约时报》专栏作家约翰·马丁则把舞蹈的这种“动觉”说成“第六感觉”,即“动作感觉”。他认为,“显而易见,一天内的感觉印象与它们反应运动的准备活动是大量的,因为我们不停地看、听、触、嗅、尝到东西。但是所有这些感觉运动经验的总数仍少于那些来自另一个通常为人全然忽视了的源泉的经验。无论我们对它意识到的有多么少,仍然幸运地具备了一种第六感觉,它与外部世界的关系不能像包括在身体中的错综复杂的内心世界那样直接。这就是动作的感觉”[8]。

当人在意会的思维过程中,特别是在脑语外化的行为中,出现了这三大知觉,也就意味着舞蹈已在他身上产生了。而这一鲜活的思维经历,证明了这种意会思维式的舞蹈思维的存在。舞者的直觉行为意味着他具有较为发达的意会思维。

综上所述,我认为舞蹈这种意会思维,具有如下的特征:

1.直觉性。意会思维是具有不经说明就能领会的思维现象,是心领神会,是一种敏锐的感觉,并已升华为知觉性质。

2.非语言性。虽然意会思维偶尔也会用语言表述,但更多的是无言的,语言在它面前,大多数时候是苍白无力的,甚至会发生扭曲、误解。

3.顿然性。它与顿悟思维、灵感思维非常接近,常常来得突然、迅速,发生在瞬间,因此也可以说是妙悟,是一种“长期积累偶然得之”的思维现象。

4.模糊性。它主要不依赖文字或语言,其意会具有模糊性,是人们恍兮惚兮中的显现。

5.综合联想性。意会思维一般不是单一事物的思维结果,而是各种事物相互交叉、结合后产生联系,并进行重组的结果,因此它本身就有创造的因素。

意会思维:岂止舞蹈独有

20世纪的心理学提出了“动作思维”(action thinking)的概念,专指婴儿甚至动物的思维。如果将人在婴儿时所具有的思维归结为“动作思维”的话,舞者自然也存在这种思维。然而心理学家认为,这种动作思维是低能思维,发展到高级阶段,会走向实践思维或形象思维,而非逻辑思维(logical thinking)。

在人类的各种知识中,有许多“非标准答案”的知识,不是通过正面教育而是靠自悟而获得的。人们的这种大量存在却不知其存在的思维,亦即意会思维,无疑是值得自觉开发并得到发展的思维。

大人抱着婴儿旋转时,婴儿自然紧紧抓住大人的衣袖,以免发生意外;面对手持凶器的恶人,人们不用提醒都会主动躲避起来;天上下雨时,人们自动会找伞来遮雨……大量这样的知识,是人们自动学会的。这些都是意会思维在起作用。

思维学认为,人脑中的DNA能指导合成蛋白的过程,即思维过程,此过程的指令性物质,是能够遗传的。婴儿的先天性动作,就是遗传作用。我们可以认为,人的动作思维带有遗传性。荣格提出,“文化原型”是人类祖先的文化基因,它如影像一样被封存在大脑中。当客观环境给出类似的信号时,“文化原型”便会再现。可以想象,史前祖先留下了舞蹈的基因,在广场中,中国大妈们的这种记忆在“思块”中被唤醒,于是出现“返祖现象”,产生了“广场舞”。大妈们的这种“意会”显然是有着坚实的历史文化基础的。

有一个实验:一个还不会唱歌的婴儿,常常高声呼叫,每次都固定在同样的音高。实验者将这个音设定为“嗦”,然后依次向下唱出“嗦——咪——哆——”,孩子居然立刻准确无误地学唱下来。这个孩子还未到学习的年龄,这种意会式的模仿,显然带有先天性。

先天性意会,经常发生在爱人间的小动作和眼神上。一对热恋中的情人,只要眼神一扫,对方就会心领神会;只要手指相碰一下,就知道对方想的是什么;夫妻间只要眼神一瞥,就知道对方对什么事有不满情绪了。这些事情大多无需什么标准答案,当然也无需什么学习程序。

有一堂素质教育舞蹈课的实例:上完一堂“空间”课后,学生基本上弄懂了前后、左右、上下的“三维空间”和低、中、高的概念,老师要求孩子们把收获通过绘画表现出来。一个女孩画了一组连环画,共四个画面,解释说:第一个画面,表现一块陨石从天外落下来;第二个画面,陨石旁边有云朵,表示它已落到大气层;第三个画面,陨石落到地面前,经过一座四层的商店大楼,每层楼的窗内都有人在购买东西;第四个画面,陨石落到地面把地砸了一个大坑,坑旁有一群拉着手的警察,后面还停着警车,这是警察在保护现场。

师生们对这个连环画感到非常惊讶,也很满意。老师认为这个连环画至少有四个启示:第一,孩子的知识面很广;第二,孩子已经对空间,特别是高、中、低,有了基本概念;第三,孩子有较丰富的想象力;第四,孩子的各种知识能够彼此产生联系,意味着其意会思维非常发达,能够自然地走向创造性思维。

由此可以推导:

舞蹈家可以自觉运用意会思维,以使自己的艺术更有智慧;

人能够自觉获得意会思维;

人能够自觉开发意会思维,这需要心理学家的深度研究和广泛宣传;

意会思维可以成为一种思维训练方式,需要教育工作者的深度研究与探索。