论书写之为艺术

赵宪章

(南京大学 中国新文学研究中心,南京 210023)

书写之为艺术,或曰:书写何以成为艺术?古代书家多为技术性、经验性的表述,诸如笔墨、结体、布白之类,并非现代意义上的书学理论。现代意义上的“书写何以成为艺术”,是基于思辨理性对书艺本质的追问,此乃近代以来西学影响的产物。但是,文字书写的本意是记录语言,具有重要的历史价值与实用特性,这又与一般艺术的非实用本质大相径庭。笔者认为,关于这一悖论的有效阐发,既是中国书学现代转型之必需,又有益于书法艺术的国际交流;广而言之,对于中国书论与国际艺术理论接轨也不无裨益,能使其一直以来的“自说自话”现象有所改变。对此,我已在《文学书像论——语言艺术与书写艺术的图像关系》①赵宪章:《文学书像论——语言艺术与书写艺术的图像关系》,《清华大学学报(哲社版)》2021年第2期。后文简称《文学书像论》。中进行了初步分析。现在看来,尚有一些问题需要进一步论证、补充或强调,即便个别句段的重复难以避免。

一、字像与书像之双重叠影

首先是字像与书像的区分,这是基于现代理性回应“书写何以成为艺术”的关键。进一步说,澄清二者的区别不仅有助于阐释书写之为艺术,也是建构中国现代新书学的前提,因为这一区分基于思辨理性而非经验思维,而后者一直以来都是中国书论的主流思维模式。

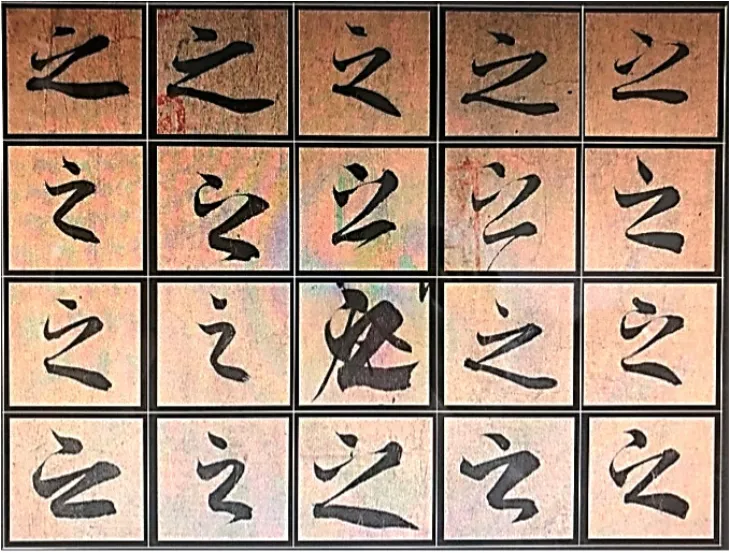

所谓“字像”,就是文字看上去的样子(视觉形象),近似我们常说的“字形”。①“字像”近似“字形”,但是并不等于“字形”。因为“字形”诉诸视觉,是可见的图形;“字像”却具有可见与不可见之二重属性。可见的“字像”约等于“字形”,不可见的“字像”属于“心象”——文字在人们心目中的形象。对此,后文将有详细表述。一字一形、一字一象,不能模糊、不能相混,易于辨识是其基本原则。“书像”即文字书写的笔墨踪迹。不同的书写会有不同的笔墨踪迹,故书像总是千态万状、千差万别,犹如千人千面、千姿百态,诱人欣赏是其基本原则。就像《兰亭集序》中的20个“之”字,无一雷同,各有面貌,但其字像只是一个“之”字。(图1)

图1 王羲之《兰亭集序》中的“之”字

由此可见,字像和书像是分殊的。为什么?如果不止于这一观看经验,而是从学理层面一探究竟,就需要对文字作为可见图像的特征略作分析。

张彦远《历代名画记》载南朝颜延之言:“图载之意有三:一曰图理,卦象是也;二曰图识,字学是也;三曰图形,绘画是也。”[1]他把图像表意划分为三大类型:图理、图识和图形,意为以图说理、以图识意和以图显形,分别对应卦象、文字和绘画。同义反复,颜氏此论也可以作为图像分类的参照:以卦象为代表的“理图”、以汉字为代表的“识图”,以及以绘画为代表的“形图”。

首先,汉字作为“识图”,不同于“形图”(绘画):理解绘画表意基于观看、理解所看到的图像(引申之意另当别论),但是,“观看”只是理解文字的前提,目的在于辨识它所指称的意义。我们不妨做一个小实验,以此说明文字的观看与识读是分殊的。

这个小实验要求“快速识别一组文字”。这些文字分别是“红”“绿”“黄”“蓝”“白”“黑”(有重复),它们被涂上了不同的颜色。但是,文字被涂上的颜色与其所指意却是错位的,例如“红”这个字是绿色的,“绿”这个字是黑色的,“黑”这个字又是蓝色的……于是,当观者识读这些字的时候就出现了阅读障碍。那么,这个“阅读障碍”是什么呢?很明显,就是字像的颜色与其所指称的颜色(所指意)发生了龃龉。当然,这是非常特殊的状况,属于故意为之,意在训练观看与识读的快速转换,一般文字识别或文本阅读不会出现这种情况。但是,这个小实验却能给我们很大的启示,告诉我们可见的汉字图像实则存在双重叠影——字像与书像的重叠影像。“红”“绿”“黄”等作为字像是唯一的,但是它显现为书像却可以千变万化。

需要说明的是,这个小实验中的书像只是一种“颜色”,而颜色既不等于书像,也不是书像的主要存在形态,字像、书像以及所有“图像”的本体存在首先是“形”,颜色等其他因素都是外加的、可有可无的,并非图像之本有,只是造像的辅助要素。这也可以说明字像与书像之不同,说明书像可以游离字像而独立;而游离字像的书像,也就不再受字像的约束,从而可以独立、自由地表意。

这就是文字的“双重叠影”。文字的“双重叠影”既然能使书像游离字像而独立、自由地表意,书写之为艺术也就因此而有了可能。否则,二者完全重叠,书像只能作为字像的替身,书法艺术也就不可能存在。那么,书写作为艺术,即书像游离字像而独立、自由地表意,具体是如何实现的呢?换言之,书像之意,即“书意”,是通过怎样的书写而达成的呢?这就是中国古代书论所反复强调的“变”。

早在东汉,蔡邕就有“纵横有可象者,方得谓之书矣”的说法。所谓“纵横有可象者”,蔡邕解释为“若坐若行,若飞若动,若往若来,若卧若起,若愁若喜,若虫食木叶,若利剑长戈,若强弓硬矢,若水火,若云雾,若日月”。[2]也就是说,静观的“白纸黑字”被赋予了动势,书迹动势以其“似动”之像激活了想象力,由此可以想象人的行为、情感以及自然万象。换言之,书写成为“可象者”首先是因为它成为了“似动者”,似动之势意味着字像成为了书像,书意通过动势书像而活现于观者眼前。总之,书意由书像而生,有“像”才能生“意”,不同的书像产生不同的书意。书像之为艺术不可能没有书意,书意来自笔墨踪迹的似动效果,从而激活了人的情感世界和自然联想——“比象”由此而生。

与此相反,王羲之题卫夫人《笔阵图》后曰:“若平直相似,状若算子,上下方整,前后齐平,此不是书,但得点画耳。”[3]王羲之在此所批评的“不是书”,意谓“不是书写艺术”,只是字像之“点画”而已。尽管也是文字书写,甚或是端端正正、清清楚楚的书写,也有书写的笔墨踪迹,但却止于字像而没能实现超越,即没能超越字像而跃升为书像,视觉停留在了字义识别而没有使书像腾跃而出。没有使书像腾跃而出,当然就谈不上书像表意。世人常用台阁体(馆阁体)作为此类书写的例子,主要是表达对官方书体千篇一律的厌倦,并非对这一书体的全盘否定。一般台阁体作者都有比较扎实的习字功夫,只是过于循规蹈矩而缺乏独一无二性;而“独一无二性”恰恰是所有艺术的共同追求,书写之为艺术同样如是。恰如古人所说,“夫学书者,先须识点画”,以使“变通有凭”。“画不变喻排算子,点不变如若布棋,方不变成斗,圆不变成钩”,只有使“方不中矩,圆不中规,抑左扬右,望之若欹”,书写才有可能成为艺术。[4]总之,“识点画”是第一位的,“变通”是在“识点画”基础上的“变通”,不是任性而为、无法无天。

这也是书写之为艺术的奥秘之一:文字作为实用符号,已在书写中自我实现;与此同时,书写可以继续追求艺术表现。实用书写追求艺术表现就是“变”,说到底是将字像变为书像。没有书像也就意味着止于字像,止于字像也就是止于字义,止于字义也就是止于实用。因此,书家追求书像个性就是追求书意个性,不同的书像个性表征不同的书意风格。有个性、有风格的书像才能实现超越,即超越“平直相似,状若算子”那样的呆滞和千篇一律。就此而言,书艺之“变”意味着复杂多变,往往因人而异、因文而异、因境而异,也会因材质等而异。当然,点画变通的契机很多,不仅要变得不再“状若算子”,还要变得不同于前人、他人,甚至不同于此前的自己。即便同一篇书品,就像前述《兰亭集序》中的“之”字,王羲之就将其“变”成二十个无一雷同的书像。总之,千变万化皆天机,对于书艺而言,只有“变”才是不变的。

当然,字像与书像的分殊也不是绝对的、非此即彼的,二者之间不存在不可逾越的鸿沟。恰恰相反,字像与书像之间存在着逐渐过渡的色调,我们将二者区别开来完全是为了说明“书写何以成为艺术”,是研究的需要。这样,我们就可以在字像与书像之间设置一个“平衡器”——它像游弋于两极之间的“滑尺”。同样的文字书写、语言写本,更侧重于字像还是更侧重于书像,或者说,偏向于实用还是偏向于观赏?事实是,字像之实用与书像之观赏,在日常书写中往往密不可分。

二、书艺定义的新视角

很显然,将文字分层为字像与书像,为重新认识书法艺术提供了新视角,同时也为回应“书写何以成为艺术”创造了新可能。

书写何以成为艺术?或者说,书写成为艺术的契机在哪儿?这是一个长期困扰我们的问题,多方探索而不得其解。一方面,书法是最古老、最传统,也是最民族、最大众的艺术,关于它的理论批评可谓汗牛充栋;另一方面,古人鲜有书艺本质方面的明确表述,书家们似乎是在故意群体沉默。当然,这种“群体沉默”的原因很复杂,将其纳入经验理论的语境中也就不难理解了——对经验的沉迷拖累了“玄学”思考。但是,这并不意味着此乃不言自明之理,特别是面对当今世界艺术,如果试图与国际艺术理论接轨,中国书论的首要问题便是书艺本质的界定。此乃人类艺术史的通则、世界艺术理论的惯例,书论概莫能外;除非中国书学继续在自言自语的路上滑行,并不在意是否与域外艺术界进行对话。

不过,晚近以来,受西学影响,我国书界开始从书写的“非实用性”着眼,试图以此为理据给书艺命名,但是尚未见到自圆其说而令人信服者。江苏教育出版社2009年出版的七卷本《中国书法史》,被认为是近年来规模最大、最有影响力的书法史论著,它所秉持的观念就是从“非实用性”判断书写的艺术性或书写艺术。于是,该书在首卷的开篇就提出了“书写何以成为艺术”问题,但是并未就此展开正面阐发,也没能给出一个明确定义,只是将“非实用”若隐若现地描述了一番。无论如何,现代书论界似乎已经认同这一标准,即以“书写信息”之非实用性判断“书写之为艺术”。问题在于,如此定义书法艺术,并不符合中国书法史实际。仅就历史存留下来的法书而言,许多作品具有记事留言、书信交往等实用性。被誉为“天下三大行书”的《兰亭集序》《祭侄文稿》和《黄州寒食诗》,其初衷无一不是实用性,记录了书家们的所见所闻、所行所为、所感所言,堪称实用和艺术融通的典范。王羲之的《十七帖》更是如此,无需赘言。就历代书艺载体及其形制来看也是这样,甲骨刻辞、金属铭文、树碑勒石、肆招匾额、标语楹联,以及中堂、扇面、题签、陶瓷装饰等书法艺术,本身就与日常生活密切相关,甚至是日常生活不可或缺的部分。可见,我们有必要对这一问题进行重新反思,有理由怀疑是否被困在了“实用——艺术”之二元对立的陷阱之中,有理由暂时搁置这种“两分法”而另寻别途。

首先需要明确的是,汉字书写作为“图像艺术”,与绘画(画像)艺术很不相同。后者有一个“像不像”的问题,即画像本体与所画对象是否具有相似性,这是画像审美判断最初、最基本,也是最客观的一个标准,然后才涉及“神似”“神韵”“意境”诸问题。书艺呢?书法艺术作为图像,不存在“像不像”的问题,因为文字作为书艺的质料,并非绘画那样再现可见之客体;换言之,书法艺术所再现的客体并不在场,即便客体的影像也不在场。这里所说的“质料”概念取自亚里士多德的“四因”说,就像砖瓦泥巴是房子的质料,大理石是雕像艺术的质料(参见拙著《西方形式美学:关于形式的美学研究》第七章,上海人民出版社1996年版)。不同的是,文字(字像)作为书艺的“质料”并非物质客体,因为我们从来没有见过纯客体的、非书写的、现成的文字。那些被我们称为“文字”的东西,只存在于我们的构想中,就像“语言”那样属于心理世界,即作为一种“心象”而存在。任何文字(不仅指汉字),哪怕最原始的文字,只要我们认定它是文字,都是被书写出来的(广义的“书写”)。换言之,不被书写的文字(字像)不存在,即便从第一个被认定为“字”的原始刻画开始,例如早于甲骨文的陶器刻符,如果认定它是原始文字的话,其构形(字像)应当在当时就已约定俗成了。①此乃前文所论“字像”约等于,但不完全等于“字形”的缘由。后者是在场的、可见的。不在场、不可见的“字形”,例如书库里的文字,对于读者而言就是不存在。“约定俗成”使文字具有了符号的公共性,公共性使文字成为共享的表意代码。总之,所谓“文字”,盖源自人为的书写;没有书写就没有文字,文字与书写可谓“同生共死”。

如是,我们就不能将“文字”(字像)视为客观存在物。反之则不然,任何书写成品(书品)都是客观存在物,是一种“白纸黑字”的物性存在。一件书品或者“一幅画挂在墙上如同一支猎枪或是一顶帽子挂在墙上……一切艺术品都有这种物的特性”,海德格尔认为,由此出发讨论艺术本质才可以使“艺术品作为物自然地现身”。[5]22理由很简单:“物”是存在者,属于不可溯源的源头,当然是逻辑推演之最可靠的“屋基”。——这就是我们对书艺进行本质界定的出发点,即由艺术品的这一物性出发,“其他的什么和本真的东西依此建立”[5]23。这样,文字书写之为艺术,也就并非全在作品本身,受众的视觉注意及其选择也是关键——注意字像还是注意书像,关心字义还是关心书意,阅读它还是观看它,理解它还是凭直觉感受它……由此赋予书写作品以实用性或艺术性、语言艺术或图像艺术、文学文本或书艺创作。总之,字像及其文本作为“物”,只能是一种“白纸黑字”,不同的视觉注意及其选择区别了两个不同的世界,堪称“横看成岭侧成峰”,类似康德审美判断之“先验形式”。将视觉注意及其选择喻为“先验形式”,意味着书写之为艺术有了全新的定义。这一定义摆脱了“实用——艺术”两分法的纠缠,堪称根植于中国本土的“艺术界”理论,为书艺本质问题提供了全新的视角,同时也进一步验证了字像与书像分层的意义。

如果试图进一步追问字像与书像之视觉选择的机制怎样,那么,我们就不妨将其比喻为汽车司机的眼睛:透过挡风玻璃集中注意力看路况,还是将视线缩回到挡风玻璃本身?前者是实用的、目的性的、一般性的观看,后者则是非实用的(相对开车而言)、透明性的、反常的观看。也就是说,字像与书像的结构形态不是并列的,关于二者的视觉选择也不是左右平视扫描,而是纵向的、远近伸缩的,即透过书像看字像,实用的字像必须透过非实用的书像才能被“看到”,或者说实用的字像只能在透明的、非实用的书像中才得以显露自身。如果这一比喻能够大致说明字像与书像的结构关系,那么,“实用——艺术”两分法尽管已被“视觉注意”论所超越,但是,后者并非对前者的全盘否定,二者也就形成了一种共存的、互补的关系,不同语境决定了它们各自的适用性。由此定义“书写之为艺术”,那么,书法也就既是艺术,又是实用的,是一种实用的艺术,或者说这种艺术具有实用性。总之,“实用”和“艺术”的融通,在书法中得以完美体现。

有了书艺本质的新视角,不等于“书写之为艺术”追问的完成,如果能将其纳入比较艺术学系统,例如与其邻近的绘画进行比较,特别是在批评标准方面的总体性比较,或将有助于这一认识的深化和具体化。

三、书写的神性

钱锺书在《中国诗与中国画》中发现了诗画的不同批评标准,很有见地。其实,中国的书与画也有不同的批评标准:“神”是中国书法的最高、最优标准,“逸”是中国画的最高、最优标准。

让我们从中国书法品第开始讨论。

南朝梁代庾肩吾的《书品》将一百二十八名书家排列出九个层级,参照“九品论人”方式首开“九品论书”之先河。

书法品第还有另一种方式,即用特定价值概念标识层级,从而使不同层级的特点更加明确、具体。例如:唐代张怀瓘的《书断》和宋代朱长文的《续书断》,均以“神”“妙”“能”分别指称书品的三个层级;清人包世臣用“神”“妙”“能”“逸”“佳”将“国朝书品”划分为五个层级;康有为则用“神”“妙”“高”“精”“逸”“能”将碑刻书品分为六个层级……

就后一种品第方式而言,无论划分几个层级,均用“神”或“神品”指称最高层级。唐代李嗣真算是一个例外,他在“九品论书”之上另加“逸品”,定为最高层级,两种品评方式混为一体,不伦不类。之所以如此,当然和他的道教信仰有关,即用书法品第宣教“大道无为”之逸世理想,艺术的价值判断迁就了宗教信仰,不足为训。

如果这一描述大体符合史实的话,那么,中国书法与中国绘画在品第标准方面也就形成了两相对照。在绘画品第中,多用“逸”来指称画之极品,特别是宋元之后,伴随着文人画的兴盛,自然而然地将“逸”或“逸品”作为绘画评价之最高标准。那么,既往的书画理论单纯强调“书画同源”“书画一律”等共通性,是否有意无意地忽略了书画之间的差异呢?殊不知二者的“相似”是以“相异”为前提的,忽略“相异”而侈谈“相似”显然是一种越位,有悖逻辑次第。更重要的还在于,书画之“异”并非不言自明之理,“神”“逸”之别就触及迥然不同的价值标准,甚或是对两种艺术很不相同的本质规定,其中所蕴藉的奥秘至今尚未被发现。

中国书法品第何以常用“神”或“神品”,而并非像画品那样常用“逸”或“逸品”指称其最高层级,褒扬其最优作品呢?最显在的缘由当然是它的神学起源,商末甲骨卜辞记录就是明证。“书写之为艺术”,实则是对其神学出身的自我回望,书之极品也就被视为原初“神品”的再现。于此,书法艺术之“神”其来有自,“神”便成了可见的、在场的对象。而“可见”与“在场”恰恰是意义的最佳模态,当然也是书意、“书写之为艺术”的充分理由。进一步说,“可见”与“在场”使书像表意成为可能,这是它和一般语言表意很大的不同:语言的声音载体决定了表意本身(口语)是不可见的(只是可听的),而文字书写及其超时空传递却突破了这一局限。广而言之,“可见”与“在场”,是包括书像表意在内的、所有图像表意的共同特点。

后世的书写艺术在哪些节点上可能引发神学出身的自我回望呢?或者说,汉字的神学起源在何种意义上决定了后世书写的价值认同?这就涉及甲骨文与神学的血缘关系,正是这种关系决定了文字书写的神性。对此,我们至少可以从如下两方面进行大体描述。

(一)伺神而生

用甲骨或蓍草预测吉凶早在新石器时代就已出现,至商代晚期(约公元前1300—前1046年)趋向极盛,成了商王和贵族稽疑和决策之必需。《周易·系辞上》:“探赜索隐,钩深致远,以定天下之吉凶,成天下之亹亹者,莫大乎蓍龟。”[6]“蓍”和“龟”属于两种不同的卜筮方式,“龟为卜,策为筮”[7]437。蓍草筮和后来的《周易》及其易数有关,而龟甲或兽骨占卜则直接导致了汉字的出现,后者就是20世纪初被发现的甲骨文。

无论蓍草筮还是甲骨卜,都属于原始宗教之巫术。“先圣王之所以使民信时日、敬鬼神、畏法令也”[7]437,巫术试图使民众相信所卜时日为“吉”(或“凶”),要他们“敬鬼神、畏法令”,相信占卜结果和“敬鬼神、畏法令”密不可分,巫术是手段,“敬鬼神、畏法令”是目的。于是,巫师在审视和判断灸纹之后,最重要的任务就是将“神意”记录下来。毫无疑问,相对于“口口相传”的信息传达,被文字记录下来的神旨显得更加准确无误,也更适宜广泛传播,更便于恒久保存。就此而言,甲骨文实则是伺神而生——伺应神的召唤、记录神的意旨,为神而生,为神所用,以使神意得到准确、广泛、迅速地传播,从而“使民信时日、敬鬼神、畏法令也”。

为了强化“信”“敬”“畏”的心态,巫术过程设置了一系列仪式,从而使其区别于一般的民间算命,后者的直率和简约弱化了信仰的敬畏感。宗教及其仪式则完全不同,信仰的“仪式感”所营造的就是敬畏神圣的灵晕。甲骨文就是在这种宗教氛围中孕育出来的表意符号,在其萌生的原初,就烙下了神圣和神秘的胎记。

甲骨占卜首先要对甲骨进行整治,然后施以“凿”“钻”,使甲骨出现形状不同的槽穴和凹槽。占卜时卜师(贞人)用火柱在“凿”或“钻”处烧灼,然后观察甲骨上出现的卜字形裂纹(卜兆),以此来判断所卜事物的吉凶。刻画在甲骨上的卜辞就是这一过程的记录,包括署辞(记述甲骨来源等)、兆辞(记述卜兆次第及状况等)、前辞(叙辞,记述占卜时间和主持人姓名)、贞辞(问辞,记述卜问之事)、占辞(记述王或卜人观察卜兆后作出的判断)、验辞(记述卜问之事应验的情况)等方面内容。记录甲骨卜辞的刻画符号就是我们今天所说的“甲骨文”。换言之,甲骨文实则是整个活动过程的记录和再现,宗教的神圣性和神秘感一应凝聚在了被刻画的文字中。

这就是汉字的最初生成及其语境——萌生于求神、问神的巫术活动,旨在记忆卜兆过程及其所表征的神意以供史鉴。也就是说,汉字的产生并非如《周易·系辞》所言是为了替代“结绳记事”,至今我们尚未发现旨在俗用而创制文字的实证,将文字的发明归结为俗世之用(替代“结绳记事”),显然是一种主观臆测,是甲骨文发现之前的合理想象。当然,如果具体分析一下“结绳记事”,首先是先人的一种“计数”活动,这倒是和蓍草筮而不是和龟甲卜相关的技术。蓍草筮和龟甲卜如同两条道上的跑车,会相互影响,但又属于完全不同的路数。

值得注意的是,龟甲占卜中,神的旨意并没有明说,只是一系列灸纹在表征。灸纹经过卜师的辨识和解读,无言的神意(灸纹表征)被“翻译”成了人的语言,然后再用有规律的符号将这些“译文”刻录下来。也就是说,根据现有史料,我们只能做出这样的判断:文字的创制主要是为了保存问神活动和灸纹所表征的神意。这也是“史官”和官府档案的起源。在这一意义上,可将甲骨文视为先民记录整个求神、问神活动的字符,也是商末君王“天人交通”的符号遗存。最早大量出土甲骨刻辞的安阳殷墟,就被史家认定为当时殷王的“档案库”。

当然,甲骨文中也有一些文字与占卜无关,如干支、记事等,但是数量很少,可将其视为神学记录的旁逸、外延或挪用。换言之,我们所能看到的甲骨文并非它的早期实存,它已经历了漫长的历史演化,已开始从神学功用旁逸、外延、挪用到俗世生活中了。总之,文字的俗世功能(代替“结绳记事”之类),应当是次要的、衍生的、后继的;伺神所用,即记录和保存问神过程以及神的旨意等,才是汉字创制的根本动因。在甲骨文发现之前,无论《周易·系辞》还是许慎的《说文解字·叙》,都从现实功用来解释汉字的起源是可以理解的;甲骨文发现之后,汉字起源说应该有根本性的改变,明确“为神学所用”才是它的第一动因。对此,学界既不可继续沿用旧说,也不可保持沉默或语焉不详。

其实,文字的神学由来并非甲骨文所独有。苏美尔的楔形文字、埃及的圣书字,与甲骨文并称世界三大古文字,同样和当时两河流域的原始宗教密切相关。某些流传至今的民族文字也是这样,例如我国纳西族的东巴文,目前存留下来的文献也主要是宗教方面的内容,同样可以推测其源头的宗教性质。看来,文字起源于原始宗教具有普遍性。就此而言,汉字正是因其较好地延续了神学传统,才得以在自身发展中演化出书写的艺术。

(二)神意象形

许慎用“依类象形”[8]总括汉字的最初构形规律,可谓切中肯綮,尽管他当时并没有看到甲骨文。就现在我们所见的甲骨文而言,“依类象形”确实是“初造书契”的主要方法。《尚书·洪范》云:“稽疑:择建立卜筮人,乃命卜筮。曰雨,曰霁,曰蒙,曰驿,曰克,曰贞,曰悔……立时人作卜筮。三人占,则从二人之言。汝则有大疑,谋及乃心,谋及卿士,谋及庶人,谋及卜筮。汝则从,龟从,筮从,卿士从,庶民从,是之谓大同。”[9]君王为了稽疑而“建立卜筮人,乃命卜筮”,无论龟甲占卜还是蓍草筮卜,卜兆有似雨者,有似雨止者(霁);有似阴暗者(蒙),有似气落者(驿);有时兆相交错者(克),或内卦(贞)和外卦(悔)有异,“三人占,则从二人之言”,少数服从多数。君王举事若有“大疑”,首先是自己的谋虑,次之咨询卿士及庶人,最后由卜筮决之。这样可以赢得人心和顺、大同而终于吉。一言以蔽之,占卜的兆相是决定性因素:兆相既然是神语、神意,将其保存下来最直接的方法就是描摹它的形象。这就是汉字最初的神学起源——依照占卜兆相进行描摹。

至于许慎“依类象形”,就是依照物类的外形造字,汉字已经游离了它的神学原初,俗世应用成为它的主要方面。就此而言,“依类象形”就是使字形与字义具有某种相似性,“六书”说、“三书”说等不过是这一规律的进一步细分。这就是汉字构形的“象意”属性。总之,就其神学起源而言,“初造书契”就是对“神意”的模仿。日本学者白川静的“神圣文字”说,就是对这一问题的系统研究和有力论证,恕不赘述。

总之,汉字是由卜筮坼纹演化而来。从卜筮坼纹到图画文字,再到我们今天见到的甲骨文,后者依次赓续于前者,是对前者的模仿、再模仿,从而确定了汉字书写的神性,无论古今皆然,书写艺术尤甚。

就此而言,一切怪书、丑书等“书法耍弄”,都是对神性的亵渎。没有以敬畏、纯情的心态去书写,休想抵达书之真谛。

四、书与画的界限

“书与画的界限”很容易让人想起莱辛的《拉奥孔》,其副标题是《论诗与画的界限》。注意,我们现在讨论的是“书”与画的界限,与莱辛的论题并不相同。

诗画关系是个老问题,却历久弥新,特别是“图像时代”的“文图关系”问题,接续了“诗画关系”而不断翻新。书与画的关系却是一个新问题,尽管二者关系同样源远流长、十分密切,一如“书画同源”“书画同法”之类,直到晚近出现了一系列“反传统”现象,书与画的界限才显得模糊不清,这一问题才浮出水面,成了不得不讨论的问题。

以王冬龄的书法作品《易经·乾》(图2)为例,其虽是个案,却能代表一类作品。

图2 《易经·乾》,王冬龄,2016年,宣纸水墨,180cm×97cm

这幅作品的题名为“易经·乾”,但是,即便绞尽脑汁,我们也很难将其与《易经·乾》联系起来:象征“天”,还是隐喻“龙”?暗示“阳刚”“强健”“君子”,抑或引申“元、亨、利、贞”?尽管我们知道书法乃王冬龄先生之所长,却看不出这图所书何种文字、是否文字,也看不出这图所画乃何种物象——“非书非画”之谓也。

其他还有一些类似的“涂鸦”或“行为艺术”的作品,甚至连标题都没有,说明书法艺术之“反传统”力度越来越大。而一般受众却很难接受此类作品,遂斥之为“丑书”“怪书”“乱书”“吼书”等,不一而足。当然,就艺术理论学者而言,个人喜好并不能代替理性分析,价值判断应当在学理分析中自然显露。其中,立足于传统而廓清书法和绘画的界限,以补传统书画理论之不足,然后在此基础上探讨“第三种艺术”的可能性,看来是必须的、关键性的,这可能是引发受众不快而拒斥认同的首要症结。

首先,需要明确的是:无论书法还是绘画,笔墨是其共同的艺术语言。不同的是:在绘画中,笔墨已经转化生成了画像;但在书艺中,笔墨却是赤裸的存在,无论是平、圆、留、重、变五种笔法,还是浓墨、淡墨、破墨、泼墨、渍墨、焦墨和宿墨七种墨法(黄宾虹语),都没有转化生成任何画像或物象——它就是它,是怎样就是怎样,它就在这儿。当然,有些绘画,例如文人画、写意画,故意显露笔墨,属于特殊技法,可另当别论。就显露笔墨这一点而言,再联想到作者的主业,《易经·乾》当以书法视之。问题是,此“书”并未循“法”,无“法”之“书”何以为“书法”?当然,此“书”之“法”可能作者本人心里有数,但是,任何“法”,在被公众认可之前、在成为公共法则之前,乃“非法”是也。

其次,文字作为书艺的质料是记录语言的符号,以字像的别异代替声音的别异是书写的本质,最终目的都是对意义的精准区割,不可含混、不可混淆。例如,“田”字和“日”“由”“申”等字像之间只有微小的差别,文字书写必须易于辨认它们的不同。绘画则完全不同,例如,面对一片田野写生,不同的光线、角度、色彩等都有可能对画像产生重要影响;即便同样的光线、角度、色彩等,也会有不同的视觉再现。对于笔触的长短、粗细、曲直、厚薄等,画像并没有字像那样的严格规定,画家对画稿的反复修改也很正常。书法呢?被书写的字像隐匿在了书像的背后,特别是草书,字像的别异性也就退居其次了,但即便是草书,也有“法”可依,与画像的自由度和自主性不可同日而语。在这一意义上,《易经·乾》属于“非书非画”一类,只是借用了书画的语言——笔墨。殊不知笔墨乃文字书写之笔墨、物象画图之笔墨,脱离了文字书写或物象再现的笔墨等于“零”,与“鬼画符”无异。

再次,就书艺而言,字像识读与书像观看是分殊的。二者的分殊使书写痕迹(书像)本身得以独立表意。缘此,书写之为艺术才有了可能;否则,书写至多止于美术字而已,与书法艺术不可同日而语。因为,美术字是对字像的直接美化,不存在书像的独立表意,或者说书像依附于字像。但是在画像中,“观看”与“辨识”却是一体的、未分的,不存在任何“分殊”问题,当然也不存在依附、被依附问题。于此,我们对画像的解读必须基于画面,离开画面的引申、发挥已经不属于画本体了。在这一意义上,梅洛—庞蒂称绘画是一层“薄皮”,意谓我们在画面上所看到的止于画面本身。书像则完全不同,它是透明的,观者可以透过“书像”理解“字像”;也就是说,“书意”的背后是“文意”,“文意”对于“书意”如影随形,不可能完全剥离。(参见《文学书像论》)

就此而言,我们可以将一些作品列入“美术字及其变异”一类。

日本书法家手岛右卿的作品《崩坏》(图3),类似“破体书”,确有“崩坏”之造型,通过笔墨的抽象、变形实现了字像与书像的分殊与唱和。也就是说,在该作品中,书像和字像尽管也是分殊的,但二者是一种唱和关系——书像隶属字像,尚未生成书法意义上独立的书像和书意。尽管书法之书意与所书文意“如影随形”,但是,这种关系往往是松散的、含混的、难言的;相对而言,美术字之书像与字像的唱和关系却是紧密的、明确的、可说的。

图3 《崩坏》,手岛右卿,1957年,书法

由此看来,“非书非画”现象其实很复杂:一曰“莫名的”非书非画,如《易经·乾》;二曰“美术字及其变异”,如《崩坏》,书像依附于字像,前者美化后者,书像不能独立表意。

还有一种“非书非画”,是在“书”和“画”基础上新生成的“第三种艺术”,例如秦风的《现代中国艺术》(图4)。书像不仅完全独立于字像,而且可以忽略字像而独立表意,所谓“文意”只存在于书像的解读中,没有解读就没有文意,此“解读”只是对书像的解读,不涉及所书文字,因为它所书写的可能不是文字。在此,我们对这一作品略作分析。

图4 《现代中国艺术》,秦风,大英博物馆2019年展出

看到这幅作品,也会有这样的疑问:书法还是绘画?如果是书法,所书是什么字?如果是绘画,它所再现的物象是什么?令人一头雾水。但是,细观这幅作品,似乎可以观出其中的含义,这“含义”就是笔墨完全脱离字像、不问字像而独立的“书像表意”。

这幅作品题名“现代中国艺术”,说明命名者(作者或策展人)是在以这幅图像为例,介绍当下中国开始出现的新艺术。那么,这种“新艺术”源自哪儿呢?所附英文说明告诉观者,艺术家秦风创作这幅作品意在重新考虑笔墨的可能性,使其既保留书法的元素,通过有力的笔触表达能量,但也模糊了书法、山水画和现代艺术之间的界限。在他看来,对于传统的这一颠覆,类似将咖啡和茶结合起来,象征两种文化在自己的作品中得到了综合。

毫无疑问,如果没有这一“说明”,只是“观看”这幅作品,一般受众恐怕都会不知其所以然;也就是说,这是一件需要“说明”的艺术。“说明”告诉我们,这件“非书非画”的作品实则源自中国传统书画,是用书画之笔墨建构起来的中国抽象艺术。之所以说它是“中国的”,是因为它所使用的艺术语言是“笔墨”,并且加注了“旁白”,与“旁白”一起建构了这件被称为“艺术”的作品。

我们知道,传统绘画一般无须这样的“说明”或“旁白”。题画诗尽管题写在画面上,但是它并不属于画面不可分割的部分;现存的古代题画诗,很多都已离开了绘画本体;特别是先唐绘画上的题诗,所题画面早已不知去向,但其遗诗仍有意义,说明二者各有其独立性。书法也是这样,不仅正书(真书),即便草书、狂草,也无须对作品另外“说明”(或“旁白”),盖因所谓“书法”,有其约定俗成之“法”,无论何种书体皆然。当然,传统书画之独立表意有其不同之处:绘画以其与所画对象的相似性独立表意,书法则以书像约定俗成之“法”而独立表意。

无论绘画还是书法,无论独立表意有哪些不同,有一点却是共通的或相似的,那就是它们都以“笔墨”作为自己的语言,“笔墨”是中国传统书画共同的艺术语言。秦风也正是基于这种共通性,才在自己的作品中尝试书、画和抽象艺术结合起来的可能性。应该说,这幅被大英博物馆标示为“现代中国艺术”的展品,确实在一定程度上表达了作者试图表达的东西:遒劲有力的枯笔,使人想到千年老树枯藤;虬曲折叠的笔触,蕴藉着力的突围和挣扎……尽管不能看出它是“书像”还是“画像”,是“蟠龙”抑或“卧虎”,但其遒劲的挥洒已经足以使人震撼。这就是书像之书意的“无言之美”,也是抽象艺术对世界的艺术抽象。

如是,通过对传统书画界限的辨析,当下的“非书非画”现象已经有了眉目,我们可大致将其划分三种类型:1.有待公共立“法”的“鬼画符”;2.美术字及其变异;3.基于笔墨语言的现代中国抽象艺术。