个性化健康教育对颅内动脉瘤患者介入诊疗的影响

齐素艳 李洁 刘玉恩 潘志兰 张宏煜

全脑血管造影(DSA)是诊断颅内动脉瘤的“金标准”[1]。在围手术期患者都有不同程度的焦虑、恐惧,当情绪应激发作时,患者反应迟缓,动作不协调,执行力差,同时交感肾上腺激活,暂时性的使血压升高[2]。2018年8月至2019年12月在介入诊疗术中,我们将个性化健康教育运用到颅内动脉瘤患者中,术中观察患者血压情况;颅内每条血管首次造影时正确遵嘱行为的情况;术中患者头痛程度较术前有无变化;3D-DSA中首条血管得到清晰图像对比剂的用量。

1 资料与方法

1.1 一般资料 我科2018年10月至2019年12月头颅MRA诊断颅内动脉瘤,血压控制在<140/90 mm Hg 伴头痛患者120例,患者清醒且能正常交流。将其随机分为试验组和对照组。试验组62例,男32例,女30例;年龄40~62岁。对照组58例,男28例,女30例;年龄38~61岁。

1.2 方法

1.2.1 对照组:给予常规护理和健康教育。

1.2.2 试验组:给予对照组相同措施和个性化健康教育。

1.2.2.1 个性化健康教育:利用多媒体影像和移动互联网等多种途径:①让家属了解参与疾病诊治的重要性。②术前让患者和家属了解颅内动脉瘤的病因、症状、控制血压重要性及注意事项。③让患者和家属了解介入手术的发展史。浅显易懂的讲解全脑血管造影(DSA)的方法与传统开颅手术的优缺点。④讲解情绪变化对疾病及手术的严重影响。⑤告知患者术中使用对比剂的重要意义。⑥告知患者对比剂进入头部血管出现的常见症状及全身常见的不良反应。⑦讲解术中影像伪影产生的原因及对疾病诊疗的影响。⑧告知患者术中需要注意事项与配合的动作。⑨手术成功患者讲述自己的经历。⑩通过多种形式和途径训练患者的头部制动动作。

1.2.2.2 训练方式:集体教育、个别教育相结合。①工作人员通过演示进行训练。②模拟术中情景,播放声控录音让患者按节奏进行训练。③相同疾病患者之间的共同学习。④培训家属后,家属督促训练患者。⑤针对领悟慢,配合不到位的患者,医护人员要一对一的指导强化训练。

1.3 观察项目 术中血压,遵嘱行为,术中较术前头痛程度的变化,3D-DSA中首条血管得到清晰图像对比剂的用量。

1.4 统计学分析 应用SPSS 20.0统计软件,计数资料采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 2组患者术中血压值人数情况比较 试验组实施个性化健康教育后,术中43例血压相对平稳,有效率69.35%,对照组血压相对平稳25例,有效率43.10%,差异有统计学意义(χ2=8.40,P<0.01)。见表1。

表1 2组患者术中不同血压情况比较 例

2.2 术中颅内每条血管首次造影时2组患者遵嘱行为人数比较 试验组实施个性化健康教育后,术中颅内每条血管首次造影时遵嘱率87.10%高于对照组68.9%,差异有统计学意义(χ2=5.80,P<0.05)。见表2。

表2 术中颅内每条血管首次造影时2组患者遵嘱行为人数比较 例

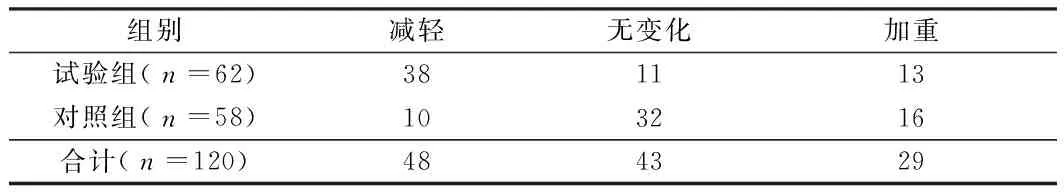

2.3 2组患者术中较术前头痛程度变化人数比较 试验组患者实施个性化健康教育后,术中头痛程度较术前减轻人数明显多于对照组,差异有统计学意义(χ2=26.80,P<0.01)。见表3。

表3 2组患者术中较术前头痛程度变化人数比较 例

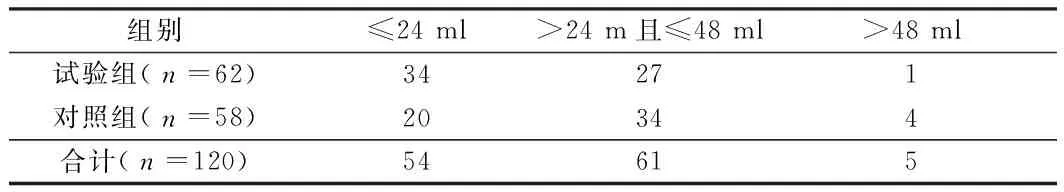

2.4 术中3D-DSA中首条血管得到清晰图像对比剂用量人数比较 试验组患者实施个性化健康教育后,术中3D-DSA中首条血管得到清晰图像对比剂的用量明显少于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 术中3D-DSA中首条血管得到清晰图像对比剂用量人数比较 例

3 讨论

健康教育是一门研究传播保健知识和技术,影响个体和群体的行为,消除危险因素,预防疾病,促进健康的科学[3]。它是通过有计划、有组织、有系统的社会教育活动[4]。传统健康教育模式通常是术前责任护士发放宣传资料和口头宣教的形式告知患者饮食、运动和药物服用的注意事项,护士对介入专业知识掌握的少,介入手术的术前护理目标尚不明确,由于工作量大,人员少,加之许多护士缺乏健康教育意识,健康教育只是流于形式。

个性化健康教育是通过对患者询问、检查等手段收集与患者有关的资料,有针对性的向患者提供所需知识、技能等,指导患者调节自己的情绪,熟练掌握术中需要配合的动作及注意事项。个性化健康教育是保证手术的顺利进行,对比剂用量少,图像清晰的一种经济实用、易接受的方法,其教育内容具有针对性,通俗易懂,患者容易接受。

本次研究中,医护人员多途径了解患者的性格,顾虑、焦虑及各种疑惑,通过讲解、聊天、鼓励、安慰等途径一一解决。多媒体影像循环播放等多种形式,让患者初步了解脑血管疾病的知识。利用移动互联网,通过微信扫码使患者和(或)家属获得颅内动脉瘤相关知识的详细讲解,使患者对疾病从无知到认识再到深入了解有了质的飞跃。患者知道了疾病可治性,介入新技术的优越性,术中配合的动作及注意事项。解除了家属和患者的茫然,能够坦然面对疾病。

家庭对患者的影响在疾病的治疗过程中起着举足轻重的作用。家庭教育是鼓励家庭成员通过不同的途径、方式和方法,学习了解颅内动脉瘤的相关知识,并参与病人的管理。家庭陪护成员是患者最亲近的接触者,对患者住院时的饮食、睡眠、运动、遵医行为等一切活动了解的更加详尽。家属的参与使患者在心理上得到了慰寄和依靠,情绪稳定,积极学习健康教育的内容,改变不良生活习惯,牢记疾病的注意事项,积极训练术中需要配合的动作。患者心情开朗,身心的自我感知变化都能及时的和家人诉说,家属能够及时反馈病人的信息,医护人员对患者有了动态的了解,能够随时调整健康教育及治疗方案。

同伴教育指的是接受具有特定行为或与受益人具有相似特征的一群人的支持和帮助。研究表明,手术成功患者的现身说教提高了患者的认同感,可以使患者心情放松,兴致增高、互动性增强、动作协调、效率增高,还能有效地缓解患者的焦虑情绪。在同伴教育过程中,医务人员全程监督。

颅内动脉瘤是动脉壁中层和外层软弱或缺损,形成囊状膨出,动脉瘤破裂前,由于动脉瘤膨出直接压迫邻近结构而出现病灶症状,头痛是常见的症状[5]。神经免疫学研究指出,良好的心境使机体免疫功能处于最佳状态,由于环境的改变或特殊境遇而精神紧张,此时肾上腺及肾上腺皮质激素分泌增多,交感神经兴奋,使血压升高,心率增快,此时单位时间内血管内的血容量增多[6],血流对血管壁的冲击力增大从而影响了动脉瘤膨出对邻近结构的压迫,加大了患者头痛的程度及生命体征的变化。为避免动脉瘤破裂及患者的头痛症状的加重,本研究中,通过个性化健康教育,使患者做到绝对卧床,环境中避免声光刺激,家属避免语言等刺激,病人也做到了情绪自控,避免了情绪激动和用力[7]。术中试验组患者的血压变化明显低于对照组(P<0.01)。

患者对手术态度如何常是预测其对医护手术宣教反应的一项指标。积极情绪可以提高人的思考行动能力,还能让人从负面情绪中恢复出来。积极情绪的患者面对突发事情或陌生环境时,虽然感觉紧张,但同时体会到了比较高水平的成就感,因此积极情绪助长了心里弹性,让人在逆境中自我调节改变以适应环境,就象弹性金属那样伸缩、弯曲,但却不会损坏[8]。同时积极情绪建立的心理弹性会使情绪的改善呈螺旋式上升。在DSA术前我们通过多种途径和方式进行个性化健康教育,让患者了解了颅内动脉瘤发病的原因,治疗和预后情况,充分了解了介入治疗属于微创治疗,对人体损伤小,并发症少,能够很快下床活动等优点。患者得到家属、医护人员的关爱和支持,病友的鼓励,学习并掌握了术中需要配合的动作,牢记注意事项。在介入室新环境中,患者会有不同程度的紧张,面对熟悉的大夫,在术前聊天中,情绪会平稳一些,试验组在术中能够顺利的完成指令性动作,患者的成就感就取代了紧张,情绪积极。对照组不能顺利完成指令性动作,患者更加紧张。研究表明试验组患者术中血压变化人数明显少于对照组,术中较术前头痛程度减轻人数明显多于对照组(P<0.01)。

影像质量就是“影像本身或该项检查固有的、决定是否能满足临床诊断目的、作为评价对象的性质的总和。”质量好的影像是诊疗质量的保证[9]。DSA的影像是从蒙片像与造影像相减得来的。在造影过程中,由于机体的移动,就会出现蒙片与造影片配准不良,而产生运动性伪影的DSA图像,而伪影是影响影像质量的一个重要因素,它是在成像过程中的错误图像特征,伪影是附加在正常图像上的异常图像,它会干扰正常图像的判断。在术中不遵嘱肢体的随意移动是形成运动性伪影的重要原因[10]。术中机体随意移动常见的原因有:术前患者不了解运动性伪影对诊疗的影响,未认真进行术前配合训练;患者由于紧张而出现不自主的运动;年龄、性别、成长环境等因素。

介入治疗是在透视引导下进行动脉瘤栓塞或载瘤动脉重建。作为一种新兴的治疗手段,已逐渐成为动脉瘤治疗的主要方法[11]。在颅内动脉瘤DSA诊疗术前医护人员让患者了解影像伪影产生的原因,对手术的影响以及如何避免DSA图像模糊,采取了个性化医护健康教育、家庭教育、同伴教育,消除了患者内心的疑惑、焦虑和顾虑,积极地配合术中头部制动训练。患者内心从被动遵嘱变为主动遵嘱。术中试验组实施个性化健康教育后,颅内每条血管首次造影时遵嘱率明显高于对照组(P<0.05),在术中,患者集中精力听从医务人员的指令,转移了对头痛的注意力。在遵嘱行为中,转移注意力可以减轻患者对疼痛的知觉[12]。

常规2D-DSA导管血管造影被认为是血管性疾病的诊断标准[13]。但是,因为快速充盈和血管结构、位置的重叠,使血管相邻的结构被叠加遮蔽,传统的2D-DSA图像可能无法直接、准确地评估这些血管结构特征[14]。3D-DSA血管造影可以获得不同角度的多维空间血管造影图像,增加了影像的观察角度,极大提高了颅内血管性病变的诊断率和治疗成功率[15]。尤其是颅内动脉瘤的诊断和治疗,可以做到多角度全面观察病变部位,并可清楚地显示动脉瘤的瘤颈,为治疗方案和术后效果的评定提供了最直观的影像依据。但是得到相同血管好的质量图像,对比剂的用法一般是:3D-DSA速度3~4 ml/s,总量18~24 ml,常规2D-DSA速度是3~5/ml,总量是5~7 ml。因此3D-DSA同一条血管造影时间和对比剂的用量是常规2D-DSA血管造影的三倍以上。短时间大剂量对比剂注射进入颅内血管内,患者头热、头胀、头晕、头痛等造影剂常见症状的体验更加明显,术前没进行个性化健康教育的患者各种因素导致耐受性降低。该研究表明术前进行个性化健康教育的患者术中能够很好的遵嘱,3D-DSA中首条血管得到清晰图像对比剂的用量明显少于对照组(P<0.05)。

通过个性化健康教育在颅内动脉瘤DSA术中的运用,患者了解了手术,熟悉了环境,消除了顾虑和紧张,加强了对医护人员的信任,情绪积极,血压平稳,提高了配合手术的自信,提高了遵嘱行为,转移了注意力,从而减轻了头痛的程度(P<0.01)。同时提高了血管首次高质量影像成功率,减少了对比剂的用量(P<0.05),减少了对比剂引起的副作用和不良反应,缩短了手术时间。性别、年龄、个人经历、个人心理素质等因素是影响积极情绪及遵嘱行为的因素,进而影响对头痛的感知和质量好的影像,需要进一步研究。