“三区三州”深度贫困地区教育扶贫成效研究

(青岛大学 师范学院,山东 青岛266003)

贫困问题一直是困扰我国发展的历史性问题,我党和政府一直以来高度重视。深度贫困的地区是我国发展的“短板”,脱贫攻坚任重道远。2017年11月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于支持深度贫困地区脱贫攻坚的实施意见》,指出“要加大深度贫困地区脱贫攻坚力度,由中央统筹,重点支持“三区三州”脱贫工作,以教育为重要抓手,实现教育脱贫、就业脱贫”。[1]2020年是脱贫攻坚的关键之年,“三区三州”深度贫困地区教育扶贫的成效将会被大家广泛关注,将“三区三州”深度贫困地区作为研究对象进行研究,以提供“三区三州”深度贫困地区教育扶贫成效的实证依据,同时以深度贫困地区为例,更具有代表性典型性,更能体现我国以往的教育扶贫成效。

一、文献综述

学者们对教育扶贫的相关研究主要分为三类。

第一类是关于教育扶贫机理的研究,教育扶贫是通过提供教育帮扶、资助,选用适合的方式方法促进贫困地区经济发展,使贫困地区人口的综合素质得到提升,精神与物质两方面“脱贫”,[2][3]是一种“造血式”扶贫。[4]学者们对教育扶贫机理的研究,说明了教育扶贫的方式方法以及帮助贫困人口收入提升的原因,为教育扶贫的研究奠定了基础。

第二类是关于教育扶贫政策方面的研究。改革开放以来,我国教育扶贫的政策是随着我国国情不断变化的。教育扶贫政策的制定、形式、内容、对象为适应我国教育、经济的发展,在坚持以人民为中心的价值取向基础上进行了相应的改变。[5][6]当前我国教育精准扶贫政策网络体系初见雏形,政策目标群体覆盖面广,政策工具配置类型齐全但也有分配失衡、协同乏力、衔接不畅等问题。[7]相关教育扶贫政策的研究,为我们把握教育政策的整体状况提供了依据。

第三类是教育扶贫成效的实证研究,主要可以分为三种类型。第一种以一种教育扶贫项目为例,探索教育扶贫成效的研究;[8]第二种是基于我国总体或区域的教育增长或者投入与经济增长关系研究;[9][10]第三种是分析不同层次的教育对经济增长贡献率的不同验证教育促进贫困地区经济增长的功能,确定教育对贫困发展的作用,[11][12]主要以职业教育对教育扶贫作用为主,其他教育层次研究较少。前人有关教育扶贫的实证研究为后续研究奠定了理论与实践基础,但也会有一些不足之处:一是大多数研究聚焦于一般贫困的地区教育投入对经济增长的贡献,很少研究深度贫困地区教育投入与经济增长的关系;二是有的教育扶贫研究是对特定的扶贫政策实施、执行过程中遇到问题、对策的研究,缺乏数据的支持,缺少量化研究;三是一些研究题目是教育扶贫成效研究,但内容是对研究教育事业的发展的评估,而不是教育投促进贫困地区人口收入增加成效的研究。

本文运用“三区三州”深度贫困地区教育投入与农民收入的非平衡面板数据来研究国家对“三区三州”深度贫困地区教育扶贫的成效,以期弥补教育扶贫成效研究中的不足。

二、“三区三州”深度贫困所在地教育扶贫成效实证研究过程

(一)模型构建

1.研究内容:教育经费投入对“三区三州”深度贫困地区所在地人口收入增加的影响大小。

2.研究样本:本研究的样本为“三区三州”深度贫困地区所在地,即西藏、新疆、青海、四川、云南、甘肃六省。“三区三州”深度贫困地区大部分区域位于青藏高地区,由于自然环境恶劣,所以经济基础薄弱、贫困程度很深,是精准扶贫战略最难啃的“硬骨头”,[13]是国家脱贫攻坚的重点关注区域。

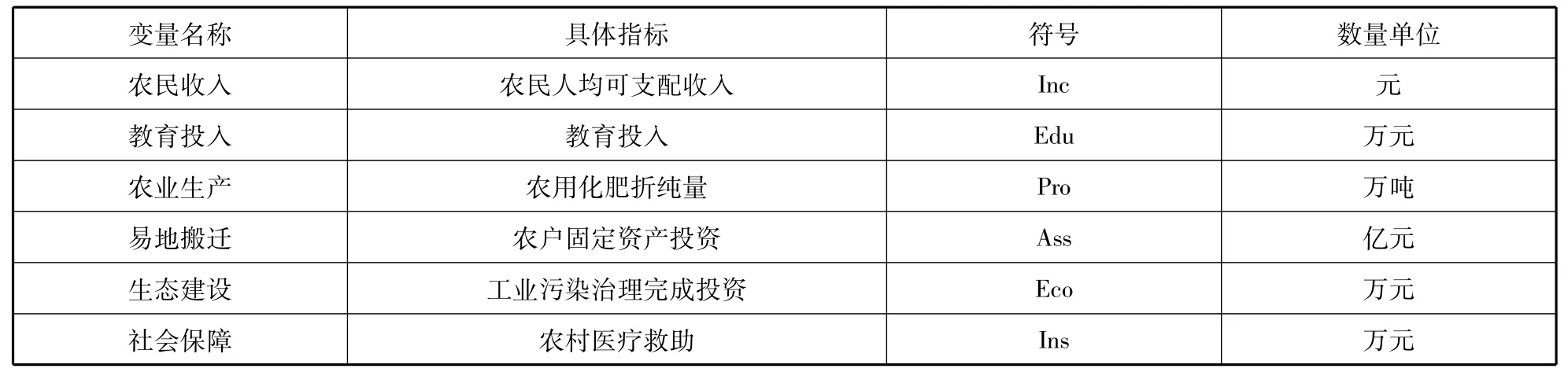

3.模型构建:本文借鉴彭妮娅学者在教育扶贫成效中的研究,将柯布-道格拉斯生产函数Y=ALαKβeu进行改进,形成双对数多元线性模型,将深度贫困地区所在地农村人均纯收入作为因变量,将中央脱贫攻坚“五个一批”提到的脱贫措施:教育投入、农业生产、异地搬迁、生态建设、社会保障五个因素作为自变量。[14]具体变量与指标说明见表1。形成的模型(1)及取双对数形式(2)为:

4.数据来源:本研究数据主要来源于国家统计局网站公布的西藏、新疆、青海、四川、云南、甘肃六省2002-2017年的混合面板面板数据,其中,农民收入2002-2012年的数据来源于“农村居民家庭人均纯收入”项目,2013-2017年的数据来源于“农村居民人均可支配收入”项目;教育经费为2002-2017年的数据,但缺少2012年各地数据,农业生产投入为2008-2017年的数据,异地搬迁为2008-2017年的数据,生态建设为2004-2017年的数据,社会保障为2010-2012年的数据。面板数据可以很好的克服时间序列数据存在的残差序列自相关的问题,出现伪回归的可能性较小,同时如果回归结果通过显著性检验,不需要做数据平稳性检验也能有较高的可信度。

表1 具体变量和指标说明

(二)实证分析

1.“三区三州”所在地2002-2017年教育经费投入与农民人均收入变化

将“三区三州”深度贫困地区所在地教育经费与全国平均增速做比较,“三洲三区”所在地的教育经费年均增速全部高于全国平均增速,其中,西藏地区教育经费年均增速高出全国最快增速2个百分点,说明国家对“三洲三区”所在地的教育经费投入有所侧重。虽然“三洲三区”深度贫困地区所在地农民人均纯收入年均增速低于全国平均增速,但都明显高于全国最低增速水平的。详见图1。

图1 “三区三州”所在地2002-2017年教育经费和农民收入年均增速

2.“三区三州”所在地教育经费投入对农民收入的影响大小

为了解教育经费的投入对“三区三州”贫困地区农民收入增加的影响大小,加入农业生产、易地搬迁、生态建设、社会保障四个投入因素,对其所在地五个要素数据进行分析,描述性统计与运用Eviews10分析软件得到的回归结果Eviews10分析软件如(表2、表3)所示。

表2 变量的描述性统计

表3 影响农民人均可支配收入的LS回归结果

回归结果的拟合优度R2高,F检验值显著,说明回归结果是可信的。将回归结果中的各弹性系数带入模型(1),得到“三洲三区”深度贫困地区农民人均收入的影响因素模型

从“三洲三区”深度贫困地区农民人均收入的影响因素模型(3)得知,五个变量的回归系数之和为1.21,大于1,说明中央“五个一批”脱贫举措能有效促进“三区三州”地区的农民人均收入增加。教育经费投入、农业生产投入、社会保障投入三哥投入因素的弹性系数均为正数,表明这三者均对农民收入增加有正向影响。其中,教育经费投入的弹性系数是最高的为0.55,说明每增加1%的教育经费投入,农民人均纯收入就增加0.55%,在不考虑其他因素影响的情况下,可见教育扶贫是一种有效性的脱贫攻坚举措;农业生产投入的弹性系数为0.52,说明农业生产投入每增加1%,农民人均纯收入增加0.52%,由于深度贫困地区交通不便,工业、服务业发展较弱,增加农业生产投入还是获得收入的主要手段之一。易地搬迁和生态建设两项的弹性系数分别为-0.04、-0.19,均为负数,说明这两个投入因素目前会阻碍农民收入的增加。[7]

3.“三区三州”所在地教育经费投入对农民收入增加的贡献比重

根据(图1)各地教育经费的年均增速与(表3)回归结果中教育经费投入的弹性系数可以计算出各地由教育经费投入增加所带来的农民收入的增长幅度,公式为:

各地教育经费年均增速*教育经费投入对农民人均收入的弹性系数

同样,其他两种投入带来的农民收入的增幅有同样的方法得出。如下表(表4)所示。得出各因素所带来的农民收入增幅进而可以算出各因素对收入增加的贡献比重,公式为(以教育经费投入因素为例):

表4 各因素对农民收入的影响幅度及贡献比重(%)

Edu对农民收入增加的贡献比重=Edu带来的农民收入增幅/(Edu带来的农民收入增幅+Pro带来的农民收入增幅+Ins带来的农民收入增幅)

通过观察计算结果可知,教育经费投入对农民收入增加的贡献比重均高于65%,最高可达81%,三种因素投入对农民收入增加贡献比重详见图2。

图2 近年“三区三州”所在地农民收入增加各因素贡献比重

三、主要结论及对策建议

(一)主要结论

1.教育扶贫在“三区三州”深度贫困地区所在地的成效明显

从教育投入因素回归结果的显著性、回归系数的正向性我们可以看出“三区三州”深度贫困地区教育投入能够促进农村居民收入的增加。表3影响农民人均可支配收入的LS回归结果中,“三区三州”深度贫困地区教育投入对农民收入的影响是显著的(P<0.001)。同时,此项弹性系数为0.55是正数,表示“三区三州”深度贫困地区教育投入能够促进农村居民收入的增加。在2002年-2017年15年时间里,“三区三州”地区的教育经费投入以15%左右的增速增长,高于全国最低增速,说明国家重视“三区三州”深度贫困地区教育投入,并且不断加大投入力度,国家加大“三区三州”深度贫困地区教育经费投入增加,也带来农民人均纯收入的快速增长。“三洲三区”深度贫困地区教育经费投入对农民收入增加具有重要的贡献作用,最高高达81% ,教育扶贫在“三区三州”深度贫困地区所在地的成效明显。

2.“三区三州”深度贫困地区教育扶贫作用高于其他因素

将教育投入、发展生产、异地搬迁、生态建设、社会保障“五个一批”脱贫举措作为自变量,将农村人均纯收入作为因变量,进行回归分析,发现教育投入对农民人均收入的促进作用高于另外四个因素。具体来说,教育经费对农民收入的弹性系数为0.55,农业生产弹性系数为0.52,异地搬迁弹性系数为-0.04,生态建设弹性系数为-0.19,社会保障弹性系数为0.04。教育经费投入弹性系数明显高于其他四个方面的因素投入。我们可以认为教育扶贫是一种“造血式”扶贫,可以帮助贫困人口精神与物质两方面的脱贫。在思想方面,教育能够教会他人思考,帮助深度贫困地区人口摒弃只依靠国家政府帮助的“等、靠、要”的思想顽疾;在行动方面,教育能够帮助他人学会利用自身所拥有的去帮助社会创造更高的财富,实现自我价值,增加自身收入。因此,通过增加贫困地区的教育投入促进贫困地区教育发展,以促进贫困地区经济和居民人均收入增加是一项明智的举措。

同时回归结果显示,农业生产投入弹性系数为0.52和社会保障投入的弹性系数为0.04,均为正数,但是明显低于教育经费投入系数,表明它们的促进农民收入增长的效果不及教育投入因素。教育经费投入对农民收入增加的弹性系数为0.55,农业生产投入对农民收入增加的弹性系数为0.52,相差并不大,这是由于贫困地区的其他方面发展不足,农业生产仍是贫困地区收入的主要来源之一,但是由于农业生产会受到“三区三州”地区自然资源环境与外部环境,例如高原气候恶劣、交通运输不便、耕地面积少、生产工具落后等硬件、软件条件的限制,加上近几年农业承载力的下降,农业生产投入回报较低,所以,农业投入不如教育经费投入。社会保障投入目的在于保障底线,其收益性与长效性不佳。或许由于数据原因,或许由于现实因素,易地搬迁与生态建设弹性系数为负数,说明当前两投入因素会阻碍农民收入的增加。在异地搬迁方面,我们可以认为这是因为部分贫困地区人口对搬迁入住存在顾虑,担心搬迁后自己家的耕地距离太远,耕地不方便或者担心搬迁后以前的宅基地要不回来等问题,不愿意搬迁,一味守旧不变,阻碍搬迁的进度。在生态建设方面,生态建设不是一蹴而就的,需要有时间的沉淀来得到回报。综上,教育扶贫的成效是高于其他投入因素的。

3.“三区三州”深度贫困地区教育投入对农民收入贡献比重大

我们可以通过表4各因素对农民收入的影响幅度及贡献比重得知,教育经费投入对“三区三州”深度贫困地区农民收入增加的贡献比重明显高于其他因素,其中,青海教育经费年均增速为19.6%,对农民收入的贡献比重为81.79%,超过八成,四川教育经费年均增速为15.9%,对农民收入贡献比重为76.06%;西藏教育经费年均增速为22.4%,对农民收入的贡献比重为78.92%;甘肃教育经费年均增速为16.5%,对农民收贡献比重为76.34%均超过七成,另外,新疆教育投入贡献率为65.88%,云南为66.82%,均超过65%,以上足以体现教育投入对农民收入有很大的贡献作用。另外,农业生产投入、社会保障投入对农民收入均有贡献率,但西藏农业生产投入贡献率仅0.57%,甘肃仅2.02%,社会保障投入对农民生产贡献率,新疆10.44%,西藏与甘肃要重视农业生产投入对农民收入的作用,新疆应该重视社会保障投入对农民收入的作用。

(二)基于“三区三州”深度贫困地区扶贫成效的对策建议

1.发挥教育扶贫的积极作用

基于研究结论,教育投入能有效促进农民收入增加,且对农民收入增加的贡献作用高于其他各因素,我们应该保障教育经费在各级财政预算中的位置。加大教育投入,确保国家对深度贫困地区拨出的各级教育经费落到实处。一方面,深度贫困地区由于地形、天气,家校距离的限制,会出现上学难的现象,同时很少有教师愿意区贫困地区教书,我们重视深度贫困地区农村义务教育水平,努力办好深度贫困地区的小学与幼儿园,通过人口密集程度、适龄儿童数量以及贫困人口数量的测算,进行学校所在地以及数量、规模的规划,设定相应的教育投入,完善学校教室、操场、食堂、体育馆等基础设施建设,建立相关学费减免政策,并建立确保贫困胡子女权益的相关部门,主动联系,对接到各户,责任落实到个人,确保贫困人口子女能够接受义务教育,同时通过相应政策引进优秀教师,确保贫困地区师源与教学质量。另一方面,由于贫困,贫困地区学生一般上完中学就退学打工帮助家里分担。对此,应切实衔接好深度贫困地区高中教育与职业教育的衔接,加大职业教育经费投入,为辍学的深度贫困地区学生提供免费职业教育政策,在培养深度贫困地区学生多样化生存技能,也帮助深度贫困地区家庭减轻负担。同时,出台政策积极引导社会力量在“三区三州”深度贫困地区办学,打造“全社会扶智脱贫”的全民环境,减轻国家财政负担。

2.教育投入优先向深度贫困地区倾斜,建立教育脱贫长效机制

深度贫困地区是我们扶贫脱贫工作的“短板”,优先解决这个“短板”,是扶贫脱贫工作的关键。应将教育经费优先投入到深度贫困地区,建立脱贫工作长效机制。宏观思想方面,首先应该通过学校教育,宣传传秀个人优秀脱贫事迹,端正深度贫困地区人口思想认识,使其意识到只依靠国家“不劳而获”是行不通的,提高深度贫困地区人口脱贫积极性,主动性;增强贫困人口所需要知识的教育,增强其获得收入的技能。宏观体制方面,建立“对口扶贫,包村到户,责任到人“的扶贫体制,完善贫困地区各级学校“奖、贷、补、勤、减”的资助体系,并要求各级学校每年给出资助名单与数据,了解教育经费相关落实情况。在微观层面,建立政府-学校-贫困家庭-贫困生四者的关联库,切实考察各户是否为贫困家庭,一旦确立为贫困户,定期考察贫困户发展状况,贫困学生学业成绩、思想以及以后职业道路的变化,以便对贫困家庭、学生进行及时资助与疏导。[17]2020是关键的一年,我们应在前面扶贫成果的基础上,探索面向2020年后的教育投入路径,维持扶贫成果的稳定,建设面向2035的现代化强国。