pH对高原山地农村沟渠底泥氮形态及氨氮释放通量影响模拟研究

龚云辉,刘云根,2,王 妍,2,杨思林①,刘 鹏,张晋龙

(1.西南林业大学生态与环境学院,云南 昆明 650224;2.云南省山地农村生态环境演变与污染治理重点实验室,云南 昆明 650224)

氮是水体生态系统新陈代谢的关键元素,也是水体初级生产力关键限制性因子之一[1-2]。底泥作为水中氮素的内源载体,是上覆水体中氮的重要来源[3]。在适宜条件下,底泥中氨氮会通过沉积物再悬浮、扩散和对流等作用向上覆水释放。但并非所有氮形态都能直接进入上覆水参与生物地球化学循环[4],由于底泥中的氮拥有比较复杂的结合形式和赋存形态,不同形态氮存在不同释放能力,只有较活跃的氮组分才能在底泥-水界面发生转化迁移,进而给农村生态环境带来“二次污染”[5]。氨氮既是河湖水生植物生长的主要营养源,又是湖泊、河流和水库水体富营养化的重要指标[6],明确底泥-上覆水界面氨氮释放通量变化对研究底泥中氮污染物释放迁移变化规律具有重要作用。大量研究表明,pH作为底泥中氮素转换主要影响因子,对底泥-上覆水界面氮素硝化反硝化过程有一定影响。梁淑轩等[7]研究发现pH在强酸和弱碱条件下能明显促进氮的释放,而在中性条件下氮释放速率最小;李家兵等[8]和MOUDIONGUI等[9]研究结果表明在酸性条件下底泥中氮反硝化作用会受到抑制;而ZHU等[10]发现pH与底泥中氮释放及氮赋存形态变化有直接关系。更多研究主要集中于pH对水库、河口湿地、湖泊和城市内河等底泥氮释放影响,而对高原山地农村沟渠底泥氮污染研究相对缺乏。

云贵高原山地农村具有明显的流域边界和独特的地形条件,农村分布密度大,流域来水量少,山地农村下游往往是湖泊和河流的支流或源头,因此山地农村沟渠污水下流易造成下游河流、湖泊富营养化,威胁生态系统平衡[11]。研究[12]表明农村沟渠污水来源差异大,沟渠底泥中氮污染主要源于厨余垃圾、畜禽粪便浸出水和生活污水等。山地农村沟渠底泥中氮释放的环境影响因子与湖泊、水库和河流有很大差别,且pH对高原山地农村沟渠底泥氮形态特征和释放通量的研究鲜见报道。因此,探析pH对高原山地农村沟渠底泥氮释放特征,对高原湖泊河流保护具有重要意义。鉴于此,以滇池流域典型高原山地农村沟渠底泥为研究对象,采取室内模拟方式探析在不同pH条件下沟渠底泥氮释放通量及氮形态转化特征,为实施农村生态环境综合整治、高原湖泊河流治理和美丽乡村建设提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 样品采集与分析

实验底泥采集自昆明市官渡区小康郎小村槽河段(25°06′~25°07′ N、102°53′~102°54′ E),位于云南省滇池东北岸,属于滇池流域宝象河子流域。于2019年5月进行现场采样,选取4个(S1~S4)具有代表性的样点(图1)。采用水质采样器(BC-9600)和彼得森采泥器采集沟渠表层原位水15 L和0~15 cm处沟渠底泥20 kg,分别装入聚乙烯瓶和聚乙烯袋中,将4个采样点底泥样品均匀混合,标记好后把底泥和水样密封存放于便携式冰箱中带回实验室低温避光保存,剔除底泥杂质后选取一部分阴干用于测定基本理化指标。

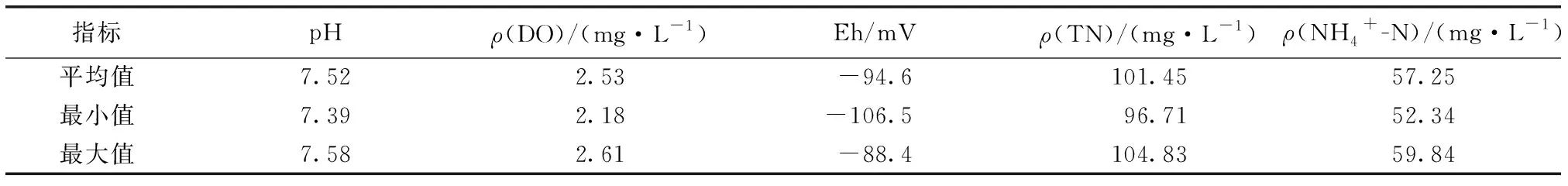

采用哈希HQ30D便携式多参数水质分析仪测定采样点上覆水pH、DO和Eh值,并于24 h内测定水样TN和NH4+-N浓度,测定方法参照文献[13](表1)。底泥氮赋存形态分析方法采用连续分级提取法[14],分别测定离子交换态氮(IEF-N)、弱酸浸取态氮(WAEF-N)、强碱浸取态氮(SAEF-N)和强氧化剂浸取态氮(SOEF-N)含量。

表1 沟渠水质理化指标

1.2 实验设计

研究区沟渠调查数据和相关研究[11]结果表明,农村沟渠上覆水pH值通常在6.5~8.5之间,局部会大于10.5。为研究pH值在最大范围内对沟渠底泥氮形态转化和释放通量的影响,设置4个pH梯度(5.5、7.5、9.5和11.5)条件下灭菌和未灭菌2个处理组,以pH=7.5作为CK对照,每组设3个重复。采用24个2 L有机玻璃容器作为模拟实验反应器,其中12个为棕色灭菌反应器,以1 mol·L-1盐酸和1 mol·L-1氢氧化钠溶液调节上覆水pH值。棕色灭菌反应器内底泥采用三氯甲烷灭菌处理(1 L底泥与500 mL三氯甲烷均匀混合,浸泡24 h后过滤掉多余液体),上覆水样采用高温灭菌锅(121 ℃、30 min)进行灭菌处理,棕色瓶口用橡胶塞塞紧并用凡士林密封,避光放置。分别于模拟实验开始5、10、15、20、25和30 d测定上覆水pH、ρ(DO)和Eh等物理指标后采集上覆水和底泥样品,以测定上覆水氨氮浓度及底泥氮形态含量,上覆水采集后取原沟渠地表水补充至玻璃容器原始刻度处。

1.3 数据分析与计算

根据上覆水氨氮含量随时间的变化,可计算沉积物营养盐氨氮释放通量,计算公式[15-16]为

(1)

式(1)中,r为释放通量,mg·m2·d-1;V为上覆水体积,L;Cn为第n次取样的水中营养盐质量浓度,mg·L-1;C0为上覆水初始营养盐质量浓度,mg·L-1;Vi为每次采集水样体积,L;Ca为添加沟渠原水后水中营养盐质量浓度,mg·L-1;Ci-1为第i-1次采样时水中营养盐质量浓度,mg·L-1;A为沉积物表面积,m2;t为释放时间,d。

底泥中各形态氮含量计算公式[17]为

w=c×n/m。

(2)

式(2)中,w为各形态氮含量,g·kg-1;c为由标准曲线得到的各形态氮质量,g;n为分取倍数;m为沉积物干重,g。

实验数据采用Excel和SPSS 21.0软件进行前期处理和统计分析,采用Canoco 5.0软件进行各氮形态和环境因子冗余分析,采用Origin 2019和ArcGIS 10.2软件制图。

2 结果与分析

2.1 pH对底泥氮形态转化的影响

不同pH条件下底泥中各形态氮平均含量变化特征见图2。离子交换态氮(IEF-N)作为底泥中最活跃的一部分,与底泥结合能力最弱,是最容易释放的吸附态氮,同时也是底泥-水界面交换最频繁的氮,生物扰动以及pH、ρ(DO)、温度、有机质和盐度等都会直接影响IEF-N的释放[18]。整个实验周期内,不同pH条件下未灭菌和灭菌处理IEF-N平均含量范围分别为1.65~3.21和1.25~3.33 g·kg-1。弱酸浸取态氮(WAEF-N)是一种碳酸盐结合态氮,释放能力稍低于IEF-N,与底泥结合能力相当于碳酸盐结合能力[19]。不同pH条件下未灭菌和灭菌处理WAEF-N含量范围分别为1.37~2.41和1.33~1.99 g·kg-1。强碱浸取态氮(SAEF-N)主要为底泥中与铁锰氧化物相结合的氮,其与底泥的结合能力与铁、锰、镁等金属氧化物相当,释放能力较弱于IEF-N和WAEF-N[20]。不同pH条件下未灭菌和灭菌处理SAEF-N平均含量范围分别为1.58~2.43和1.50~2.38 g·kg-1。强氧化剂浸取态氮(SOEF-N)主要为与高分子有机质硫化物相结合的氮,其以有机物形式存在于底泥中,是4种形态氮中最难释放、最稳定、含量最高的氮[21]。不同pH条件下未灭菌和灭菌处理SOEF-N平均含量范围分别为1.44~3.46和1.31~2.71 g·kg-1。农村沟渠底泥各形态氮含量随着pH的升高呈现不同变化趋势,其中IEF-N、SAEF-N和SOEF-N含量均随着pH的增加呈逐渐减小趋势,且pH=5.5时IEF-N、SAEF-N和SOEF-N含量显著高于pH=11.5,而pH=7.5与pH=9.5时无显著差异。WAEF-N含量则随pH的上升不断增加,pH=11.5时WAEF-N含量显著高于pH=5.5,而pH=7.5与pH=9.5之间无显著差异。

如图2所示,在不同pH条件下,底泥各形态氮含量变化呈不同特征,在偏碱性条件(pH≥9.5)下IEF-N、SAEF-N和SOEF-N含量较酸性条件(pH=5.5)要小,说明较高pH条件下底泥中IEF-N、SAEF-N和SOEF-N含量比低pH条件更易释放。而在低pH条件下WAEF-N含量要小于高pH条件,表明酸性条件较碱性条件更有利于WAEF-N释放。由于高原山地农村沟渠具有水深较浅、分布密度大、流域来水量少和流动性差的特点,农业废水、生活污水、畜禽养殖废水和粪便浸出水不断排入沟中,改变了沟渠上覆水pH,进而影响底泥中氮的释放[22]。强碱条件(pH=11.5)下底泥中IEF-N会与OH-相结合,以气体形式释放到上覆水中[23]。SAEF-N受底泥中氧化还原环境、有机质含量和微生物活动影响,碱性条件有利于SAEF-N向上覆水体释放而被生物利用,这与赵海超等[24]对洱海沉积物中不同形态氮的研究结果相一致。而SOEF-N含量一方面与底泥pH、氧化还原环境有直接关系,另一方面则受底泥粒度和表层有机质输送速度影响。pH增加使底泥处于还原环境,导致底泥中有机质的阳离子容易与糖类、氨基酸、酚类和蛋白质等有机颗粒相结合[25],促进SOEF-N的释放。底泥中WAEF-N分布特征和含量变化与pH密切相关,pH变化会影响底泥中有机质矿化过程,CaCO3等碳酸盐在酸性条件下发生溶解或沉淀,使碳酸盐与NH4+和NO3-相结合[26],释放到上覆水中。

如图2所示,各形态氮含量由高到低依次为SOEF-N>IEF-N>WAEF-N>SAEF-N。同一pH条件下未灭菌与灭菌处理对农村沟渠底泥氮形态转化无显著影响,这与曹竞雄等[27]和JUNG等[28]在不同pH条件下厌氧和中低温度环境底泥受微生物影响不显著的研究结果相一致。原因可能有以下2个方面:(1)高原山地农村沟渠底泥中氮的转化迁移较为复杂,影响因素包括温度、溶解氧、氧化还原电位、有机质、上覆水营养盐浓度、气候水文条件和人类活动等[7]。(2)底泥中存在不同种类微生物,在底泥灭菌过程中,部分处于休眠状态的底泥微生物需要一定的时间转为活性状态后才能在灭菌处理中被除去[29];同时,不同种类微生物对底泥环境的适应能力会随着时间推移表现出不同特点,灭菌次数和灭菌时间的间隔也会影响底泥微生物活性[30]。同一pH条件下未灭菌与灭菌处理很难准确探究农村沟渠底泥中氮形态转化规律,应结合更多影响因素进行交互调控实验,其调控机制仍需进一步研究。

2.2 pH对上覆水氨氮释放通量的影响

整个实验周期内不同pH条件下氨氮释放通量和上覆水平均浓度变化见图3。

如图3所示,不同pH条件下未灭菌和灭菌处理上覆水氨氮释放通量和浓度差异显著,且变化规律一致,pH=5.5和11.5时氨氮释放通量和上覆水浓度均显著高于pH=7.5和9.5。不同pH条件下未灭菌和灭菌处理氨氮释放通量变化范围分别为72.49~629.31和190.45~466.65 mg·m-2·d-1。酸性(pH=5.5)和强碱(pH=11.5)条件下未灭菌处理氨氮释放通量分别为pH=7.5时的8和6倍,而酸性和强碱条件下灭菌处理均为pH=7.5时的2倍。

如图3所示,与CK相比,在强酸和强碱条件下,未灭菌和灭菌处理均可导致上覆水氨氮释放通量明显增加。这可能因为在不同pH条件下底泥微生物对氨氮转化迁移过程中的硝化和反硝化作用不同,在强碱条件下氨氧化菌活动较为活跃,会将氨氧化为亚硝酸盐,然后再由亚硝酸盐氧化菌将亚硝酸盐氧化为硝酸盐[31]。随着pH升高,在强碱条件下反硝化细菌反硝化活性达到最强,且水中OH-浓度增大,使底泥中NH4+与OH-相结合发生化学反应[32],进而导致强碱性条件下底泥中无机氮被转化为有机氮后释放到上覆水中,所以在强碱条件下上覆水氨氮释放通量和浓度相对增加。有研究[33]表明大多数微生物细菌适宜在中性偏碱条件下活动,而强酸条件不利于硝化细菌和氨化细菌活动,会抑制氮的释放。而笔者研究发现在强酸性条件下上覆水氨氮释放通量和浓度出现最大值,与之不一致。这可能是由于高原山地农村沟渠底泥中氮含量和微生物种类不同,造成微生物所适宜的pH范围不同。随着实验时间延长,微生物对底泥环境适宜能力发生改变,即使硝化与反硝化作用在酸性条件下被抑制,也有部分反硝化细菌能适应酸性环境,具有较强活性[3],进而促进底泥中氮的释放。另外,强酸性条件下底泥温度、硝酸盐浓度、氧化还原电位、溶解氧、有机质含量和水分等都会影响氮的释放[8],所以在强酸性条件下上覆水氨氮释放通量和浓度不断增大,出现最大值。李宝等[34]通过室内静态培养法估算滇池氨氮释放通量在22.941~163.117 mg·m-2·d-1之间,刘成等[35]通过室内模拟培养法测算出巢湖氨氮释放通量为14.27~128.24 mg·m-2·d-1,笔者研究结果与之相比较大。这可能是由于高原山地农村沟渠具有流域来水量小、流动性差和水深较浅的特点,农业废水、生活污水和畜禽粪便浸出水未经处理直接排入沟渠中,经过长时间累积造成底泥蓄积了大量氮污染物,在微生物作用下沟渠中水生植物会将底泥中其他形态氮转化为易吸收的NH4+-N,进而增加释放风险[36]。因此,实时监测和调控农村沟渠上覆水pH对农村生态环境和沟渠下游河流、湖泊治理有重要作用。

2.3 pH对上覆水氨氮浓度的影响

不同pH条件下未灭菌和灭菌处理氨氮浓度随时间变化特征见图4。如图4所示,当pH=7.5、9.5和11.5时未灭菌处理上覆水氨氮浓度在实验初期(前15 d)均呈下降趋势,15~25 d时呈上升趋势,25 d之后保持相对稳定,而pH=5.5时上覆水氨氮浓度随时间变化起伏较大。4个pH条件下灭菌处理氨氮浓度在前15 d呈先增加后减小趋势,15 d之后呈不同程度变化。不同pH条件下上覆水氨氮浓度由大到小为pH为5.5>pH为11.5>pH为7.5>pH为9.5,随时间推移,上覆水氨氮浓度在强酸和强碱条件下最高,而pH=7.5和9.5条件下相对较低。

如图4所示,强酸和强碱条件下上覆水氨氮浓度含量明显增加,可能是由于底泥含有大量腐殖质、磷酸、硅酸和碳酸等胶体,其表面带有可变电荷。底泥中大部分胶体往往带有负电荷,因此底泥胶体对pH变化有较强缓冲能力,底泥胶体在吸附各种阳离子的同时又释放出相等量其他阳离子[7]。在酸性条件下,H+浓度较大,底泥胶体吸附的NH4+会与H+竞争吸附位置而被释放出来;H+浓度越大,H+与NH4+交换作用越强烈,释放到上覆水中的氨离子越多,上覆水氨氮浓度也相应增加。在强碱性条件下,上覆水中OH-浓度较大,易造成底泥中NH4+与OH-发生反应,产生易于溶出的NH3,从水溶液中逸出[37];OH-浓度越大,NH3逸出量越大,上覆水中氨氮浓度增加越明显。随时间推移,底泥中含氮有机质不断矿化会增加含氮营养盐进一步向上覆水释放,受底泥与上覆水之间含氮营养盐浓度梯度驱动作用的影响,底泥中含氮营养盐会迅速扩散到上覆水中。笔者研究中,每次采样后需补充沟渠原水到模拟反应器中,导致上覆水中含氮营养盐稀释速率增大,而底泥中含氮有机质矿化速率变小,使得底泥中氨氮释放潜力不断减小。而前15 d未灭菌处理上覆水与底泥之间含氮营养盐浓度差变小,扩散作用减弱,造成上覆水氨氮浓度随时间逐渐减小,这与卢俊平等[37]、梁淑轩等[7]和王政等[4]研究结果一致。

2.4 环境因子对底泥氮形态的影响

底泥各形态氮与上覆水环境因子的冗余分析见图5。如图5所示,pH=5.5时,pH与IEF-N呈正相关,而与SAEF-N、SOEF-N和WAEF-N呈负相关。pH=7.5时,pH与IEF-N、SOEF-N和SAEF-N相关性较差,与WAEF-N呈正相关。pH=9.5和11.5时,pH与TN和WAEF-N呈正相关,与SAEF-N、SOEF-N和IEF-N呈负相关,而DO、Eh与TN和IEF-N呈正相关。这表明在碱性条件下,pH升高会促进碳酸盐溶解,生成的游离碳酸根离子与氮源相结合形成WAEF-N,进而促进WAEF-N的释放[18];pH=7.5时对各形态氮影响较小;而酸性条件则促进IEF-N的释放。

3 结论

(1)高原山地农村沟渠底泥IEF-N、SAEF-N和SOEF-N含量均随着pH的增加逐渐减小,而WAEF-N含量则随pH的升高不断增加。各形态氮含量由高到低依次为SOEF-N>IEF-N>WAEF-N>SAEF-N,同一pH条件下灭菌和未灭菌处理对农村沟渠底泥氮形态转化无显著影响。强碱和酸性条件会促进底泥中不同形态氮释放到上覆水中,进而造成农村水环境污染。

(2)在酸性(pH=5.5)和强碱性(pH=11.5)条件下上覆水氨氮浓度和释放通量均显著高于pH=7.5和9.5条件,且酸性和强碱性条件下未灭菌处理氨氮释放通量分别为pH=7.5条件的8和6倍,而灭菌处理均为pH=7.5条件的2倍。在酸性和强碱性条件下微生物会促进底泥中氨氮向上覆水体释放,而在pH=7.5和9.5条件下释放能力较弱,这表明典型高原山地农村沟渠底泥中氮在偏酸性和强碱性条件下释放能力最大,而pH=7.5条件释放能力较小。

(3)冗余分析结果表明,在酸性(pH=5.5)条件下pH与IEF-N呈正相关,而与SAEF-N、SOEF-N和WAEF-N呈负相关。pH=7.5条件下pH与IEF-N、SOEF-N和SAEF-N相关性较差,与WAEF-N呈正相关;偏碱性(pH≥9.5)条件下pH与TN、WAEF-N呈正相关,与SAEF-N、SOEF-N和IEF-N呈负相关,而DO和Eh与TN和IEF-N呈正相关。pH值、Eh和DO会影响沟渠底泥中各形态氮的释放,进而造成上覆水水体污染。