洱海流域农业面源污染研究进展

段四喜,杨 泽,李艳兰,何 搏,施剑春,宋伟志①

(1.大理市农业环境保护监测站,云南 大理 674100;2.云南农业大学资源与环境学院,云南 昆明 650201; 3.农业农村部大理农业环境科学观测实验站,云南 大理 671004)

洱海是云南省大理白族自治州的生命源泉,供给大理80万人的饮用水,具有供水、农灌、发电、调节气候、渔业、航运和旅游7大主要功能。近20年来,随着流域经济的快速发展,污染负荷入湖量不断增加,使洱海水质下降,富营养化持续加重[1]。大量研究表明,农业面源污染是洱海氮磷污染负荷的来源之一,其中洱海流域内来自农村生产生活、畜禽(水产)养殖和农田的面源污染是农业面源污染的主要来源[2-3]。农村生产生活面源污染主要来自于排泄物(人粪尿)、固体废物垃圾和分散式生活污水的排放,通过地表径流渗滤进入水体,加剧洱海富营养化[4-5];大量畜禽废弃物未加以利用,集中排放以及水产养殖过程中投肥投喂和不合理的饲养方式是导致畜禽养殖面源污染和水产养殖面源污染发生的主要原因[5];农田面源污染则主要来源于农田盈余氮磷养分、农药等有机或无机污染物从田块或区域等非特定地域,通过雨水冲刷和地表径流土壤渗滤进入洱海造成的污染[4,6]。

近年来,洱海流域农业产业中大蒜种植以及奶牛、猪和肉牛等大牲畜养殖是流域主要的农业污染源[7]。在不同行政区域间,洱海流域北部7个乡镇(洱源县牛街乡、三营镇、茈碧湖镇、凤羽镇、右所镇、邓川镇和大理市上关镇)总氮(TN)和总磷(TP)排放量最高[7]。同时建设用地面积的持续增长和耕地面积的不断减少等原因[8-9],导致洱海流域氮磷负荷不断增加,农业面源污染持续加重。根据存在的问题,政府通过禁种高肥水农作物、禁养区养殖场关停搬迁、推广绿色生态种植等相关措施削减农业面源污染负荷,改善洱海水质。但因洱海流域农业面源污染涉及范围广,生产形势以单个农户家庭小规模经营为主,分散性、随机性、隐蔽性和不易溯源性较强,监管和防治难度很大,严重制约了大理州现代农业的发展[5,10]。因此,在洱海流域开展农业面源污染防治工作对水污染治理、水生态保护以及水资源管理具有重要意义。为此,笔者将近年来洱海流域农业面源污染的研究成果进行概括总结,梳理了洱海流域农业面源污染的影响因素,并针对当前洱海流域农业面源污染研究存在的问题,提出了今后的研究方向,以期为推进洱海流域农业面源污染治理、改善水生态环境提供理论依据。

1 洱海流域农业面源污染分布状况及特征

洱海流域是大理州粮食和经济作物以及畜牧养殖的重要产区。主要种植的农作物包括水稻、烤烟、蚕豆、玉米、土豆、大蒜、蔬菜、油料和茶果等,主要养殖的牲畜包括肉牛、奶牛、生猪、羊、肉禽和蛋禽等[7,11]。若仅将农业面源污染分为种植业和养殖业污染,则种植业和畜牧业污染分别占洱海流域水环境污染负荷总量的52.74%和47.26%[10]。TN和TP是衡量洱海流域农业面源污染负荷的关键因素[10,12]。流域农业各产业中经济作物种植(大蒜)和大牲畜养殖(奶牛、猪和肉牛)对农业TN和TP的贡献率最高,排放量分别占全流域农业产业的74%和87%[7]。大蒜的种植以及奶牛、猪和肉牛的养殖,在产生可观经济效益的同时,也产生了大量农业面源污染[10,13]。例如,以大蒜为主的经济作物的不合理施肥是导致农田氮素流失的主要原因[13]。

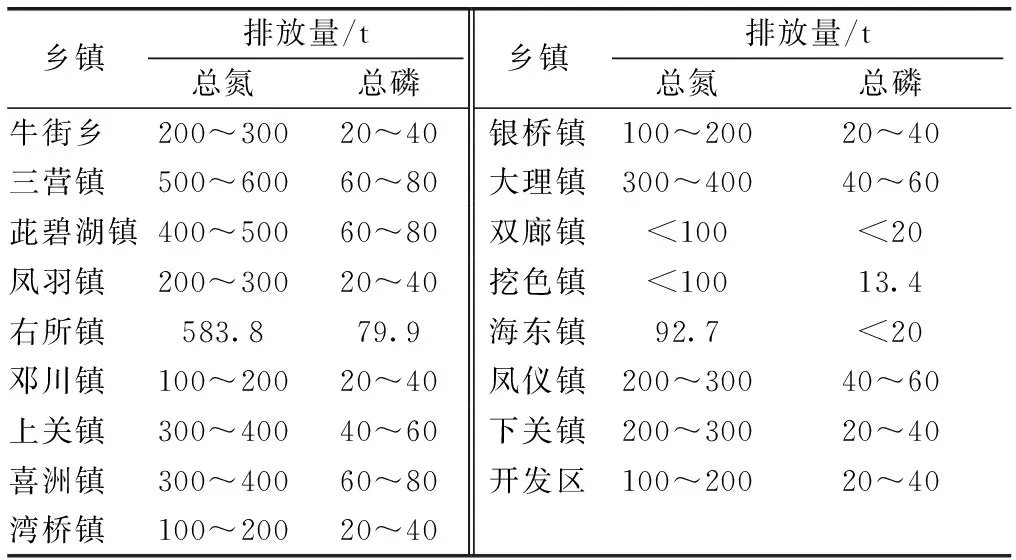

从行政区域来看,洱海流域农业面源污染TN和TP排放量在不同乡镇之间均有明显差异(表1[7])。洱海北部7个乡镇(主要包括洱源县6个乡镇和上关镇)农业TN和TP排放量最高,占全流域农业排放量的48%和44%,对洱海流域污染影响最大;其次是西部(喜洲镇、湾桥镇、银桥镇和大理镇)和南部(凤仪镇、下关镇和开发区);东部区域(双廊镇、挖色镇和海东镇)TN、TP排放量最低[7]。

表1 洱海流域不同乡镇总氮和总磷排放量

2 农业生产方式对洱海流域农业面源污染的影响

2.1 土地利用方式对洱海流域农业面源污染的影响研究技术

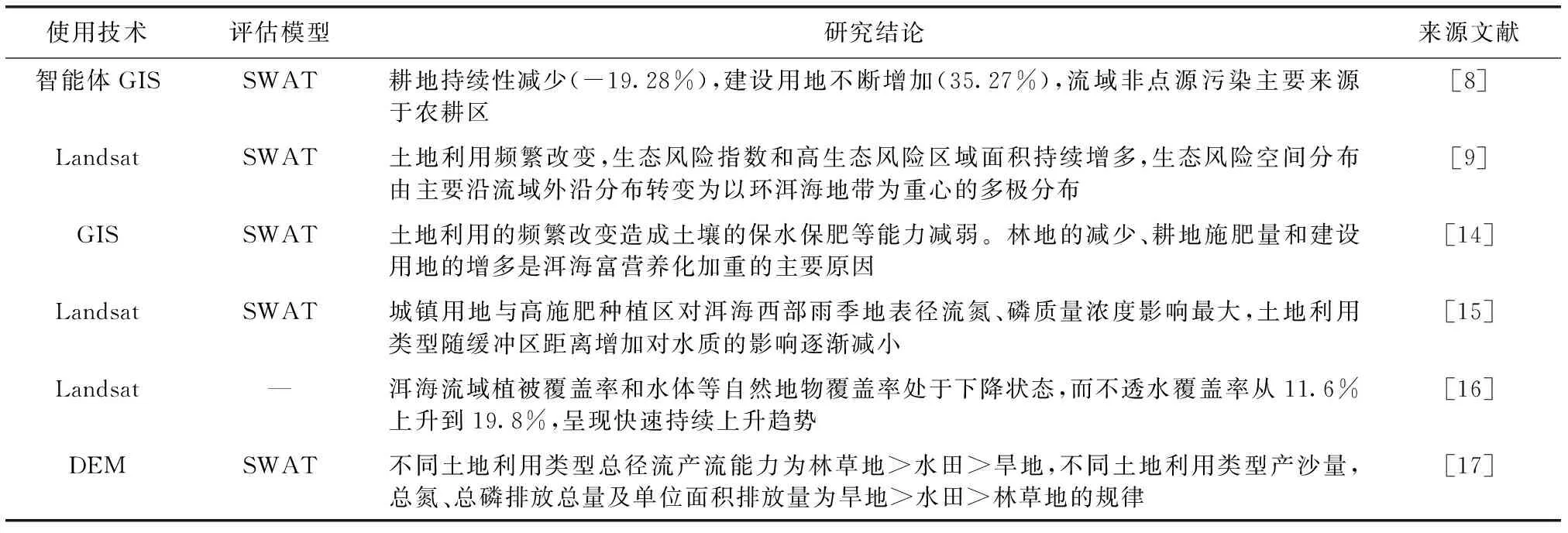

土地利用方式对洱海流域农业面源污染的影响是科学研究的热点和难点。如表2[8-9,14-17]所示,有关这方面的研究所使用的技术主要有遥感监测技术(Landsat)、智能体地理信息系统(geographic information system,GIS)和数字高程模型(digital elevation model,DEM),评估模型为水土流失评估模型(soil and water assessment tool,SWAT)。

表2 土地利用方式对洱海流域农业面源污染的影响

2.2 土地利用方式对洱海流域农业面源污染的影响

近20年,土地利用方式频繁改变导致洱海流域生态风险指数和高风险区域面积(建设用地)持续增多(增加35.27%),低风险区域面积持续减少(耕地面积减少19.28%),土壤保水保肥能力减弱,生态风险空间分布由主要沿流域外沿分布转变为以环洱海地带为重心的多极分布,造成洱海水质不透水面覆盖度(指在地表单位面积中所存在的不透水水面面积占地表面积的比例[18])从11.6%上升到19.8%,洱海流域氮磷负荷不断增加,农业面源污染持续加重[8-9,14-16]。若将土地利用类型划分为林草地、水田和旱地,则3种农用地对洱海流域农业面源污染影响由强到弱为旱地>水田>林草地[17]。若将土地利用类型划分为菜地、稻田和苗木地,则3种农用地对农业面源污染影响贡献率从大到小依次为菜地>稻田>苗木地[19]。

2.3 施肥对洱海流域农业面源污染的影响

不合理的施肥方式是加剧洱海富营养化的重要原因之一[13]。而合理的化肥减量施用、有机肥替代化肥以及施用相应作物专用缓释掺混肥(BB肥)等措施,既能保证作物稳产和高产,又能有效削减农田氮磷排放,降低洱海水体富营养化风险[20-25]。研究表明,洱海北部地区水稻施氮量以228.26~304.34 kg·hm-2为宜[20],能保证水稻稳定高产,且环境可承受。减量施肥30%(N施用量为135 kg·hm-2)且3次施肥模式(基肥、蘖肥和穗肥质量比为5∶3∶2)能有效降低面源污染产生的风险[21]。研究证实,水稻基肥施用尿素后5~9 d是控制氨挥发损失的关键时期[22]。此时期应严格控制水稻田氨挥发,以减少水土富营养化和土壤酸化。蔬菜有机肥施用量减少72%(施用量为20 800 kg·hm-2),能满足蔬菜的正常生长[23]。因此,在保障作物优质适产的前提下,适当减少有机肥施用量,可以削减农业面源污染产生的风险。洱海流域土壤肥力水平较高的露地蔬菜青笋,施肥量建议在合理减施有机肥和氮肥(有机肥施用量为20 833 kg·hm-2,N施用量为375 kg·hm-2)基础上,适量增施磷钾肥(P2O5,167 kg·hm-2;K2O,375 kg·hm-2)[24],以增加产投比。洱海北部中等和高等肥力农田大蒜的合理施氮量为345~545 kg·hm-2[25],既增加了农田经济效益,又提高了氮肥利用率。

2.4 轮作对洱海流域农业面源污染的影响

轮作是指在同一田块上有顺序地在季节和年度间轮换种植不同作物或复种组合的种植方式[26]。洱海流域主要包括大蒜-水稻、大蒜-玉米、蔬菜-蔬菜、蚕豆-玉米、蚕豆-水稻、大(小)麦-玉米、马铃薯-水稻、苕子-水稻、洋葱-水稻和豌豆-水稻10种轮作模式[27-29]。除水稻-蚕豆轮作方式下氮磷养分基本保持平衡外,其余9种种植模式均出现氮磷养分盈余的情况。其中,大蒜-水稻轮作模式有机肥和氮肥投入量和蔬菜-水稻轮作模式磷肥投入量显著高于其他模式,养分盈余量也最大,N和P2O5盈余量分别为1 258.8和1 472.7 kg·hm-2[29-30]。因此,大蒜-水稻和蔬菜-水稻轮作模式对洱海流域农田环境污染风险较高,需要重点防控[13,28-31]。另外,若洱海流域轮作模式均为水旱轮作,则总氮污染负荷可削减42%,洱海水质可提高5.61%[32]。

2.5 间作对洱海流域农业面源污染的影响

间作指在同一田地上同一生长期内,分行或分带种植2种或2种以上作物的种植方式[26]。由于洱海流域大蒜经济效益较高,为合理协调作物生产的环境效益与经济效益的矛盾,汤秋香等[28-29]研究发现,与大蒜、蚕豆单作相比,蚕豆间作大蒜模式(蚕豆带宽与大蒜带宽之比为1∶3)可兼顾经济和环境效益,是环境友好型种植模式。

2.6 农田灌排沟渠对洱海流域农业面源污染的影响

农田灌排沟渠能有效地去除氮磷污染物,是受人类活动影响的半自然化的湿地生态系统[33],对TN、TP、NH4+-N和COD削减率分别为41.50%、50.00%、44.50%和46.90%[34]。洱海流域现有大量灌排沟渠,用来满足农业生产区农田地表水灌排和村庄排水的需要,是入湖河流的重要组成部分。谢坤等[35]选定丰水期典型农灌沟渠,从削弱污染负荷角度建议增加生态沟渠并加强污水管网管理,发现沟渠中TN和COD是水体主要污染因子,而NO3--N是水体总氮的最主要形态。

3 入湖河流对洱海流域农业面源污染的影响

3.1 洱海流域入湖河流农业面源污染分布特征

入湖河流是洱海污染负荷的主要输入途径,也是洱海保护与治理的重点与难点[36]。其中,北部入湖的弥苴河、罗时江和永安江是洱海污染物的主要来源之一[14,37-38],这与洱海流域农业面源污染分布特征中北部TN、TP排放量高的结论一致。2015年纳入考核的7个省控监测断面水质均较差,弥苴河江尾桥、白石溪白石溪桥和万花溪喜洲桥3个断面水质为Ⅳ类;罗时江沙坪桥、白鹤溪丰呈庄和波罗江入海口3个断面水质为V类;永安江江尾东桥断面水质为劣V类。洱海枯水期水质状况优于丰水期,枯水期北部湖区水质状况优于南部,丰水期南部湖区水质状况优于北部[3]。项颂等[39]研究表明,对入湖河流水质影响最大的空间尺度为小流域尺度,河岸带30 m缓冲区次之,60和90 m缓冲区则相对较弱。以洱海流域3大主要入湖水系北三江水系(弥苴河、罗时江和永安江)、苍山十八溪和波罗江为研究对象,结果表明,入湖河流水质存在时空差异,整体水质雨季较差,氮磷重污染区域为波罗江水系,苍山十八溪水系次之,北三江水系氮磷浓度相对低,但季节性差异显著[40]。

3.2 洱海流域入湖河口湿地农业面源污染分布特征

河流入湖河口湿地是入湖河流污染物进入湖泊前最后一道屏障,对入湖污染物TN、TP、NH4+-N和NO3--N等均具有良好的去除效果[41]。永安江邓北桥湿地对TN、TP负荷的削减量分别为7.3和0.42 t·a-1[42]。2015年以来,罗时江大多属于V类或劣V类水质,是洱海流域污染最严重的河流[10]。孟文娜[43]研究表明,罗时江河口湿地对TN、TP、NH4+-N和NO3--N的平均去除率分别为66.4%、60.3%、60.4%和73.2%。同时,罗时江河口湿地不同水生植物表现出不同的水质净化能力,其中,水芹(Oenanthejavanica)对TN和TP净化能力最强[43]。罗时江河口湿地春季水质最差,达到重污染级别,秋季和冬季次之,水质级别为较好,夏季水质属于良好水平[44]。罗时江河口湿地沉积物营养盐干季污染水平较湿季高,且干、湿季均以表层污染风险为最高,底层最低,干季以外源为主,湿季以内源为主[45]。

4 湖滨缓冲带对洱海流域农业面源污染的影响

湖滨缓冲带是指利用永久性植被拦截污染物或有害物质的条状受保护的土地,是一类水土保持和面源污染控制的生物治理措施的总称[46-47]。研究显示,TN和TP是影响洱海缓冲带内水质的主要污染因子[48]。为拦截污染物,2015—2018年在洱海流域周边新建了200多个生态库塘系统作为湖滨缓冲带。研究表明,相较于进水水体污染物浓度,多级生态库塘-湿地对水体中氮磷营养盐有较好的净化效果,尤其是多级串并联生态库塘对水体净化效果较好。库塘对低污染水氮磷净化也有效果,其与净化塘和季节有关,这些净化塘(沉淀塘、净化塘和稳定塘)中,净化塘除污效果较好,稳定塘对水体净化效果最不理想;旱季库塘系统对污染物的去除效果优于雨季,旱季间歇性断流有利于库塘系统中氮磷污染物的去除[49]。在洱海流域多级生态库塘中,对氮磷去除效果最好的浮水植物为荇菜,挺水植物为芦苇。其中,荇菜对氮磷去除能力可达78.4%和92.3%,芦苇对氮磷去除能力可达74.0%和96.6%,芦苇对氮的去除贡献率表现出较大的季节性差异,而荇菜差异较小[48,50]。另外,张闻涛[48]研究还表明,洱海流域三叶草(Oxalis)和草本植物缓冲带对生活型农业径流中氮磷的去除效果优于高羊茅(Festucaarundinacea)草坪缓冲带和百慕大(Cynodondactylon)草坪缓冲带。

5 其他因素对洱海流域农业面源污染的影响

除了土地利用方式、入湖河流和湖滨缓冲带外,洱海流域农业面源污染的影响因素还包括氮磷沉降、氮磷沉积物释放通量、氮形态和含量、农户行为和生态补偿机制等。研究表明,洱海流域稻季单次降水TN、TP浓度和湿沉降通量与降水量均呈极显著线性正相关关系,TN、TP浓度和湿沉降浓度总体上随降水量的增大而减小,同时与是否发生连续降水及是否大规模施肥有关。对氮素湿沉降而言,洱海流域稻季氮素湿沉降以NH4+-N为主,NH4+-N和NO3--N湿沉降分别占总氮沉降量的53.1%和20.6%[51]。

刘思儒等[52]研究表明,在藻类水华高风险期,洱海沉积物氮磷释放通量空间差异较大,其中,TN释放通量呈南部>北部>中部的趋势,TP释放通量呈北部>中部>南部的趋势。因此,建议洱海保护应关注水体因子变化导致的沉积物氮磷释放增加的问题。另外,罗时江河口湿地运行10 a后,湿地沉积物NH4+-N释放通量(270.60 mg·m-2·d-1)在培养3 d时最小,建议洱海流域秋季和冬季湿地水力停留时间为3 d[53]。

洱海近岸浅层地下水中氮形态和含量对洱海水质的影响也较为关键[54]。研究证实,洱海近岸浅层地下水TN、NO3--N和NO2--N浓度随海岸线的靠近不断增加,但NH4+-N浓度则相反。雨季浅层地下水中氮的种类比旱季多,NO3--N(浓度≥79%)是浅层地下水的主要污染物;浅层地下水中氮浓度(≥70%)较高,仅有约10%的NO3--N和NH4+-N的吸附与土壤质地和孔隙度有关[54]。

农民是否有支付农业面源污染防控的意愿,对农业面源污染防治效果产生很大影响[55]。为激励奶牛散养户向适度规模养殖转变,有效防控与治理畜禽养殖污染,王娜娜[56]估算了洱海流域上游环保支付意愿,结果表明,上游奶牛养殖农户收入普遍偏低,对环境污染问题的认知程度不高,但是环境保护意愿比较高,支付意愿偏差较大,介于106.69~131.72元·a-1·户-1之间,年龄较大的农户更愿意将奶牛散养转变为规模化饲养。

生态补偿是经济发展过程中的一种经济手段,目的是为了改善污染地区的生态环境质量[57]。赵润等[58]对洱海流域农业生态补偿机制进行研究,结果表明,试行资金补贴、技术补偿和智力补偿等补偿方式,实施种植业产业结构调整和畜禽粪污的资源化利用,可有效削减氮、磷等污染物排放量,降低畜禽废弃物对洱海水体的污染。同时通过宣传、培训等方式,加强农民群众和农技人员在思想上的认识,能产生良好且积极的效果。

6 研究存在的问题与改进建议

6.1 研究存在的问题

已有的研究成果,包括洱海流域农业面源污染分布特征以及土地利用方式、入湖河流和湖滨缓冲带等对农业面源污染影响的研究,对削减洱海流域氮磷负荷,改善流域农业面源污染状况具有非常重要的意义。但由于洱海流域农业面源污染治理起步晚,治理技术相对落后,因此,以往研究多为单一的治理模式和治理措施,主要不足包括:(1)有关洱海流域农村生产生活究竟对农业面源污染的影响有多大的报道较少;(2)综合研究洱海流域面源污染产生的机制,治理过程和效果,及治理技术和政策等的成果较少;(3)在研究入湖河流水质健康现状方面,以往学者主要将关注的焦点放在不同断面对流域农业面源污染的影响上,但对河道内水生植物、动物以及微生物多样性和生态系统功能多样性则鲜有关注;(4)在研究农田管理方式对农业面源污染的影响方面,以往学者大多将化肥投入引发的污染和不同轮作模式作为农业生产过程的结果变量,几乎未采取计量方法定量研究化肥面源污染对农作物产生的惩罚效应,与此同时,几乎未考虑灌溉和排水条件下化学物质的迁移和转化对农业面源污染的影响;(5)仅关注库塘和罗时江入湖河口湿地系统的削减作用,很少关注其他缓冲带(植被、林地、流域内其他入湖河口湿地)对农业面源污染的削减作用;(6)较多地关注种植业对洱海流域农业面源污染的影响,几乎未关注养殖业对洱海流域农业面源污染的影响。

6.2 改进建议

为降低农业面源污染的风险,改善农业生态环境,构建完整的洱海流域农业面源污染治理体系。未来需要在6个方面加强相关研究和探索:(1)积极采用田间试验和调查研究分析的方法,研究农村生产生活所产生的污染对洱海流域农业面源污染的影响;(2)将研究重点聚焦在洱海流域面源污染产生的机制,治理过程和效果,及治理技术和对策等方面;(3)探索入湖河流生物多样性(水生动物、植物和微生物)和生态系统功能性对水质的影响;(4)探索洱海流域农业面源污染物流失的途径、类型、迁移和转化的机制等;(5)在综合考虑灌溉、排水以及化学物质的迁移和转化前提下,定量研究农田水肥迁移转化过程,探索提出农田面源污染生态处理技术与标准;(6)积极研究养殖业对洱海流域农业面源污染的影响。