应用型本科院校毕业生可雇佣性技能调查与分析

宋文琤

【摘 要】 本研究通过对应用型本科院校毕业生的可雇佣性技能的调查和分析,发现毕业生可雇佣性技能各维度从高到低为解决问题的能力、自我发展能力、人际能力、计划与管理能力和基本技能,并且性别和专业对毕业生可雇佣性技能的分布有显著的影响。在此基础上,本研究提出了针对市场需要开发应用型本科毕业生的可雇佣性技能、增加企业师资在教学中的参与度、完善实践课程在可雇佣性技能开发中的作用、引导学生重视可雇佣性技能培养等建议。

【关键词】 可雇佣性技能;应用型本科;毕业生

【中图分类号】 F249.21 【文献标识码】 A 【文章编号】 2096-4102(2021)01-0037-03

一、问题提出

可雇佣性,也被译为“可就业能力”或“可就业性”,是个体所展示的、雇主所期望的、在将来的岗位中能够有效工作的行为特征。相比学生的学习成绩,学生的可雇佣性更能衡量学校的教育状况。而可雇佣性技能则是指毕业生被雇主录用、获取岗位所需要的具体技能,可雇佣性技能为可雇佣性提供了可量化的具体指标。20世纪90年代,欧盟、美国、加拿大等国家和地区均高度重视可雇佣性技能的开发,并进行了一系列研究。2011年,谢晋宇及其研究团队基于中国大学生的情况对可雇佣性技能进行了研究,认为它是雇主要求雇员的知识、技能与个人特质等,是适合所有岗位的通用能力,并且开发了可雇佣性技能量表,包括计划与管理能力、解决问题的能力、自我发展的能力、人际能力、基本技能等方面的测量。于海波等学者在2014年基于国内外学者的研究,提出了可雇佣性技能(可就业能力)的八個维度,分别是职业认同、人际关系、乐观开朗、问题解决、社会支持、学习能力、团队合作和网络差异八个维度。

对于应用型本科高校来说,毕业生可雇佣性的开发更具有重要意义。与传统的研究型大学重视培养学术人才培养的定位不同,应用型本科具有以地方经济和行业为依托,在办学定位和人才培养目标上适应本地区发展的特色,以所在地区的经济社会发展及人才市场需要,灵活自主地进行本科层次的人才培养,以满足社会经济发展的需要的特点。因此,应用型本科院校必须重视毕业生的可雇佣性技能的开发和培养,使毕业生能够快速适应劳动力市场的需要。

为此,本研究将采用问卷调查法对于应用型本科高校毕业生的可雇佣性技能进行调查,展现毕业生可雇佣性技能各维度的情况,从中发现问题并对于应用型本科高校的教学和管理提出建议。

二、研究样本与方法

本研究选取了应用型本科高校福建江夏学院2017-2019年22个专业共1881名本科毕业生进行调查,其中男生630名,女生1251名。

研究采用问卷调查法,调查量表采用了谢晋宇教授在《可雇佣性技能及其开发》一书中提出的可雇佣性技能量表,包括计划与管理能力、解决问题的能力、自我发展能力、人际能力和基本技能5个维度,共31个题目。采用李克特5点计分法,1代表“完全不符合”,5代表“完全符合”。该量表的Cronbacha系数为0.95,具有较高的信度。

三、调查结果分析与讨论

(一)应用型本科院校毕业生可雇佣性现状

根据对问卷调查结果的分析,所有样本的可雇佣性技能总体,以及5个维度包括计划与管理能力、解决问题的能力、自我发展能力、人际能力和基本技能项目的均值和标准差如表1所示。

从表1可知,所有样本的可雇佣性技能分维度均值由高到低分别为:解决问题的能力、自我发展能力、人际能力、计划与管理能力和基本技能。可雇佣性技能的五个维度中,解决问题的能力维度得分最高,说明毕业生积极主动完成任务、倾听理解他人并有效解决问题等方面能力较强,特别是在选项“能有效地倾听并理解他人的观点”中,均值达到了3.91。而基本技能维度在所有可雇佣性技能中是最低的,说明毕业生阅读、表达、计算、沟通、外语等方面的能力训练需要进一步提升,特别是“熟练掌握并能有效运用外语进行沟通”这一选项,均值仅为2.92,说明外语沟通技能是许多学生所欠缺需要加强的能力。这些能力属于在任何工作领域中均需使用到的基本技能,特别在经济全球化背景下,外语能力的掌握有助于毕业生提升被雇佣的机会和质量,值得引起学校和学生的关注。

(二)不同性别的应用型本科院校毕业生可雇佣性现状与比较

本研究将问卷调查的结果以性别为因子进行t检验,发现了显著的性别差异,具体差异情况如表2所示。

从表2可以看出不同性别的毕业生可雇佣性技能的显著差异。在可雇佣性技能总体和解决问题的能力、自我发展能力、人际能力、计划与管理能力和基本技能5个维度上,女生的均值高于男生。说明女生的可雇佣性技能较强。但需注意的是这一结果一方面可能与样本的选取有关,另一方面也可能与调查的评分方式有关。该问卷采用学生自评的方式,也可能女生对于自我可雇佣能力的评分高于男生的自评。这一可能需要在后续的研究中进一步澄清。

(三)不同专业的应用型本科院校毕业生可雇佣性现状与比较

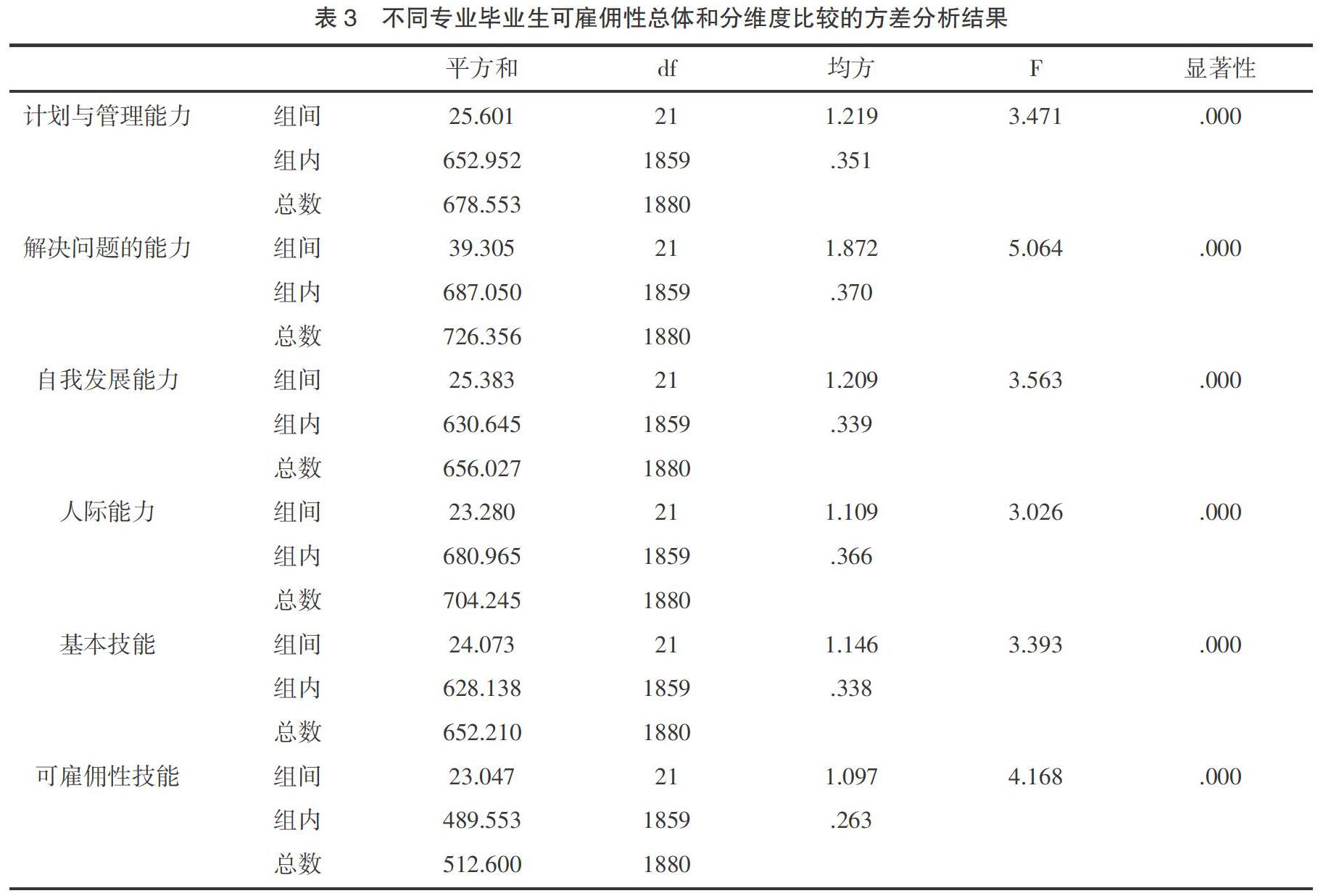

本研究以专业为因子进行单因素方差分析,发现专业对于应用型本科院校毕业生可雇佣性的分布有显著影响,具体差异情况见表3。

从表3可以看出被调查的22个专业的毕业生在可雇佣性的总分和5个维度上差异显著。根据研究结果,在计划与管理能力上得分较高的是金融管理、证券期货等专业,表明这些专业的学生认为自己具有较好的利用时间、快速决策、系统规划和组织等方面的能力。在解决问题的能力上得分较高的有税务、计算机应用技术等专业,表明这些专业的学生能够较好地理解并分析问题,积极主动地独立完成任务。在自我发展能力上得分较高的专业有财务管理、动画、信息传播与策划等,表明这些专业学生能适应不断变化的环境,学习新知识,不断追求进步与发展。在人际能力上得分较高的专业有社会工作、商务管理,表明这些专业的学生能有效进行团队合作,开拓并管理自己的人际关系。在基本技能上得分较高的商务管理专业、公共事务管理专业,表明这些专业的学生较好的表达、计算和外语能力。

从结果来看,可发现大部分专业的学生的可雇佣能力与其所学习的专业所要求的能力特质较为匹配,但也需注意那些可雇佣能力与专业要求不匹配的学生。这些学生在学习和就业的过程中可能由于能力的不匹配而出现困难,需要给予相对应的就业辅导,帮助其提升能力或者寻找与能力匹配的学习和就业方向。

四、结论与建议

通过本次调查和分析发现,以福建江夏学院毕业生为样本,应用型本科毕业生的可雇佣性技能各维度的排名(从高到低)为解决问题的能力、自我发展能力、人际能力、计划与管理能力和基本技能。并且性别和专业对毕业生可雇佣性技能的分布有显著的影响。针对调查所反映出的问题,本研究提出以下几方面的建议。

(一)根据市场需要开发应用型本科毕业生的可雇佣性技能

可雇佣性技能的重点在于“可雇佣”,也就是毕业生能否获得用人单位的青睐,是可雇佣性技能开发的最终目标。应用型本科院校培养的毕业生要能够紧密结合劳动力市场的需要,从用人单位那里获取对于毕业生可雇佣性的评价,以此来提升学校的教学培养工作。应用型本科教育不是高职教育的简单提升,毕业生既要有知识的广度和深度,又要有较强的技术应用能力和创新能力。学校需要通过调查了解用人单位对于毕业生的需求和评价,才能更好地在人才培养中有的放矢。例如,在教学设计中融入雇主视角的可雇佣性技能培养。目前传统的教学设计的出发点以学科知识传授为主,缺少以市场所需的可雇傭能力视角。应用型本科的教学设计中除了重视学科知识的传授,更要具有雇主视角,紧密结合市场需要,通过对市场的调查和分析,以市场所需的可雇佣技能为出发点进行教学设计,使培养出的人才符合市场需要。

(二)增加企业师资在教学中的参与度

目前很多应用型高校的师资都是从“学校”到“学校”,从学生到教师,虽然受过严格的学术研究训练,但是缺少应用型技能的实践。因此一方面学校需要重视在职教师实务经验的培训和提升,一方面可以引入有资质的业界的师资进行联合教学。如台湾地区的职业教育中采用了“业师协同教学制度”,一门课程由校内专任老师与业界专家共同完成教学任务,专任教师侧重理论知识的传授,业师侧重实践知识的传授与指导。这种方式不但加强了高校教学和企业实践的联系,增加了学生对于相关产业的了解,也有助于提升学生的可雇佣性技能。

(三)完善实践课程在可雇佣性技能开发中的作用

可雇佣性技能的提升不仅需要理论知识的学习,而且需要实践经验的增加。目前很多应用型高校都增加了实践课时,但是实际开展情况参差不齐。有的实践课仅安排组织学生去企业参观或者请企业管理者来校讲座。这些方式虽然也有利于扩展学生的视野、了解工作环境,但是要提升学生的可雇佣性技能,则需通过各个实践环节的精细化设计。在实践课教学中,需要结合各个学科所对应的职业需要,明确学生需要提升的具体技能标准,并通过相应的实践模块设计锻炼学生。如“解决问题的能力”这一维度能力的提升就需要学生在实践过程中进行锻炼。可以通过设计实践问题让学生通过自己的努力解决,一方面问题的设计需要尽量贴近职业应用场景,另一方面需要在实践过程中融入对学生时间管理、分析问题、自主工作等能力的训练。再如“人际能力”,这一能力无法通过单纯的知识学习来提升,需要通过实践环节来锻炼,如安排学生在团队合作的过程中学习沟通、协商和谈判,并且有效调节自我情绪。

(四)引导学生重视可雇佣性技能培养

在调查中发现,某些学生未认识到可雇佣性技能的重要性,直到面临就业才关注自己的能力是否符合企业的需要,也有学生的能力与学习专业方向不符合但没有及时调整方向或提升技能,造成就业不理想。这迫切需要学校完善对学生职业生涯规划方面的教育和服务。目前的职业生涯规划课普遍重视对学生自身兴趣、技能、价值观的探索,这有助于提升学生的自我认知,但是对于各个专业所对应的职业在市场中的需要,特别是可雇佣性技能的介绍相对缺失。学校应该在职业生涯规划课程和各专业课程中引导学生重视可雇佣性的培养,并且让学生清晰地认识各个专业所对应职业的可雇佣性技能,帮助学生评估自己的能力是否符合市场的需要,存在哪些不足,该如何提升。这样能够帮助学生在就业择业时能够对就业市场的需要有较为清晰的认知,并有意识地提升自己的能力,尽早做好就业准备,到毕业时能够寻找到与自己的能力相匹配的工作。

【参考文献】

[1]张伶,聂婷.社会工作者社会服务经历、职业效能与可雇佣力[J].南开学报(哲学社会科学版),2015(5):106-113.

[2]谢晋宇,宋国学.论离校学生的可雇佣性和可雇佣性技能[J].南开学报(哲学社会科学版),2005(2):85-92.

[3]帕特丽夏·威奈尔特.就业能力:从理论到实践[M].北京:中国劳动社会保障出版社,2004.

[4]谢晋宇.可雇佣性技能及其开发[M].上海:上海人民出版社,2011.

[5]于海波,郑晓明,许春燕,等.大学生可就业能力与主客观就业绩效:线性与倒U型关系[J].心理学报,2014,46(6):807-822.

[6]杨志坚.中国本科教育培养目标研究[M].北京:高等教育出版社,2005.

[7]吴新星.台湾高校“业师协同教学制度”研究[J].信阳农林学院学报,2019,29(1):121-124.