繁华落去:伊朗知识分子的悲歌

印权斌

苏菲教团的旋转舞

150年前的1871年,离掀开伊朗现代史的《立宪革命宣言》诞生还有35年,面对英俄殖民压力,恺加王朝国王纳赛尔丁·沙正筹划赴欧洲的考察旅行。两年后,他踏上欧洲大地,没学到西方先进体制和思想,却爱上了芭蕾舞裙,并带回了钟表、珐琅器、留声机等礼物。

萨非王朝开创者伊斯玛仪一世

而另一些有幸赴海外游学的知识分子,却动了社会、文化乃至体制变革的心思。流亡于奥斯曼帝国的阿胡扎德在写给体制内好友、恺加政府高级顾问优素福·汗的一封信中断言:“教士们让民众一面对自己言听计从,一面对王权恨之入骨……人民要和王室组成联盟,让王权由内到外实现全面独立,成为民众眼中唯一的权威,并把教士排除在国家政策运行之外。”

随着18世纪萨非王朝式微、伊朗陷入内战,宗教阶层开始填补权力的真空。

伊朗最近40多年的政治发展,与阿胡扎德的论断背道而驰。但伊朗400多年来政治发展的主题—什叶派教权的兴起及其与世俗权力的斗争—阿胡扎德早就洞若观火。

苏菲蝶化,什叶展翅

史学界一般公认,自公元651年波斯国王伊嗣埃三世无力抵抗阿拉伯大军,向东逃亡途中在木鹿被磨坊主杀害后,波斯古典时代就此终结;而在刀剑威逼和税法利诱下,波斯大地上的拜火教徒们纷纷改宗为穆斯林,这个转变过程持续了两个世纪。

一直到13世纪蒙古大军入侵前,波斯大地都流行逊尼派,只有西部、北部山区有少量从两河流域逃来避难的什叶派穆斯林,以及地方政权的个别统治者信仰什叶派。这600年间,波斯大地通才辈出,比鲁尼算数著史,海亚姆观星作诗,伊本·西拿在哲思之余悬壶济世,一枚枚群星璀璨照亮了中古伊斯兰世界的天空。

蒙古西征荡平波斯、推翻巴格达的哈里发政权后,统治西亚地区的伊利汗国并没有去尝试统一各地民众的精神世界,中东大地上官方信仰宛如开盲盒,萨满教、景教、天主教、伊斯兰教,是否得势全看权力接班人的个人癖好。不过,合赞和完者都两位加在一起连续统治了20年,除了在伊朗留下了完者都墓这样宏伟的建筑外,对什叶派在波斯地区的势力扩张并没有显著的效果。

真正得益于蒙古入侵的教派其实是伊斯兰教苏菲派。平日,这些苏菲教徒主张通过苦行修炼领悟真主旨意甚至求得神灵附体,被市井主流宗教信众视作“异端”,只能游荡荒野。正巧,蒙古入侵后,大量中亚的突厥部落也随之来到波斯,在城外荒野放牧为生,跟苏菲苦行僧们抬头不见低头见。加上苏菲教长那套“通天”理论跟突厥蒙古部落传统的萨满教十分相似,新来的游牧人口遂成为苏菲派的新鲜血液。各地苏菲教团如雨后春笋般成长,其中发展最快的就是谢赫萨非·丁的教团。

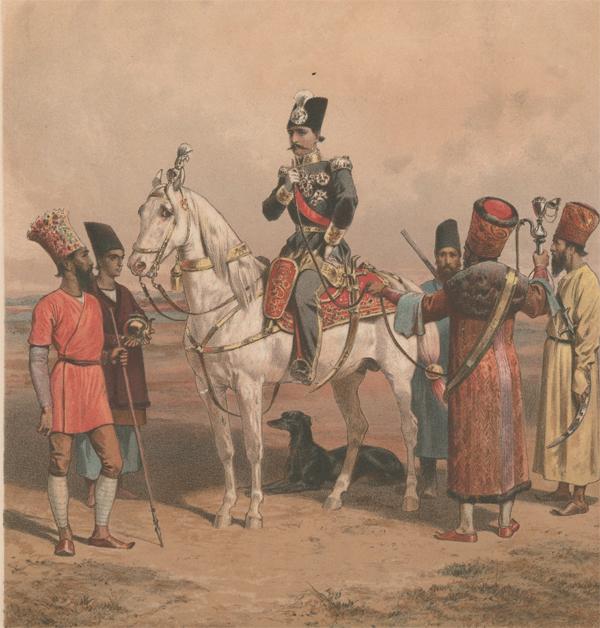

恺加王朝国王纳赛尔丁·沙

在萨非·丁教团成员眼中,教长乃圣人转世,部分教团成员在祷告中甚至朝向教长居住的地方而不是麦加。这些信众不惜殒命求得天堂之路,结果战斗力爆表、屡建奇功,引来白羊王朝等地方政权联姻巴结。经过六代人近200年的经营,到第七代传人伊斯玛仪接手时,教团已经成为占据如今伊朗国土半壁江山的政治武装力量。

伊斯玛仪幼年接班后,在中亚、伊拉克、高加索地区屡战屡胜,几乎在900年后重新统一了波斯帝国的故土,苏菲教团的狂热达到顶峰。

传统史家把1501年伊斯玛仪称帝建立萨非王朝、在各地强迫逊尼派改宗,作为伊朗什叶化的开始,然而史实更加复杂。

在苏菲教派的神秘主义谱系里,什叶派的12个伊玛目(“伊玛目”意为教长、领袖)因为是先知穆罕默德后裔,占有重要地位。比如,教团精锐力量“红帽军”的帽子也做成12个边,象征十二伊玛目。伊斯玛仪就曾被狂热的苏菲信众视作阿里转世,而阿里毕生遭到前三任哈里发和逊尼派信众的政治打压。由此看来,伊斯玛仪支持者们在王朝成立最初十年对境内逊尼派的迫害,更多的是一种极端苏菲派行为,而与什叶无关。

伊斯玛仪真正转向什叶派,发生在1514年查德尔兰战争之后。战争中,萨利姆一世麾下的奥斯曼帝国军队使用西方先进火器碾压萨非军队,伊斯玛仪“先知转世”“战无不胜”的神话,连同其手下27万红帽军一道灰飞烟灭。

既然没法再以伊玛目阿里再世的身份来凝聚(忽悠)支持者,伊斯玛仪只能退而求其次,自诩先知穆罕默德的后代,转向尊重先知后代的什叶派信仰,谋求统治合法性。不过,当时伊朗的文化和宗教精英人士依然是逊尼派,伊斯玛仪便开启“国外人才引进工程”,从黎巴嫩和叙利亚的山区邀请了20多万什叶派宗教学者前往伊朗传播什叶派信仰,为自己的统治正名。

从此,什叶派宗教阶层在伊朗扎根,并彻底改变了国家的政治走向,直至今日。

教士夺权非一日之功

传统十二伊玛目什叶派的政治理念充满悲情色彩,因为其尊奉的第一个伊玛目阿里,本该是先知穆罕默德的合法继承人,却被剥夺了政治继承权,其后嗣9代10人先后被害,其中最慘烈的当属在卡尔巴拉遇害的阿里次子侯赛因。由于现实处境严酷,自从公元9世纪中叶第12个伊玛目“隐遁”后,大多数什叶派教徒不承认世界上还有其他合法统治者,从而远离政治。

可是,当清苦的什叶派教士从黎巴嫩群山中走出,变为萨非王朝宫殿里的座上宾、过上锦衣玉食的日子后,情况发生了改变。作为皇帝请来的外来势力,他们在当地没有根基,要想继续留在宫中享受荣华,只能乖乖利用自己的宗教地位给皇帝提供意识形态上的合法性。

这些什叶派教士大多属于传统派,在教法裁决中循规蹈矩,在萨非宫廷中更多扮演一种仪式性角色。不过,随着18世纪萨非王朝式微、伊朗陷入内战,宗教阶层开始填补权力的真空。一直处于什叶派边缘地位的理性派,走上历史舞台。该派主张在领会传统教法精神的情况下,依靠宗教学者个人推理和判断,对新时代的新事物作出新的裁决。于是,教士取代了经书和历史,成为了伊朗民众精神世界的主导力量。

随着在世俗事务裁决中的角色越来越重要,什叶派教士成了从王宫贵族到手工作坊主各阶层巴结和贿赂的对象,其权势渗透到伊朗的各个社会阶层。

在19世纪的恺加王朝,教士权力达到新的高峰。面对俄国入侵,国王法特丁·沙却无兵可征,只能央求大阿訇发出“圣战”令。结果,对方几天内就募来十万兵丁。虽然最后仗打败了,伊朗丢掉外高加索,国王颜面尽失,但阿訇的威信却因其强大的动员力而提升。

法特丁·沙孙子纳德尔·沙统治伊朗的40年间,只要宗教阶层说一个不字,王室的政策就出不了宫门,以至于国家连引进火车、电报等事务,都必须事前给阿亚图拉们通气让利,更不用说兴办现代学校这种挑战宗教阶层思想垄断的改革举措了。

在新的政治权力对比形势下,教士们把苏菲派“人神通灵”理论融入什叶派政治思想,提出了教法学家监护论,宣称在伊玛目迈赫迪隐遁期间,杰出的什叶派教法学家可以与迈赫迪精神沟通,进而领悟真主旨意,是唯一合法的替迈赫迪代管世间的人。这一思想打破了传统什叶派“在迈赫迪现身前不参政”的理论束缚,直接表达出宗教阶层攫取最高政治权力的野心。

即便进入20世纪,被霍梅尼指责离经叛道搞西化而遭推翻的巴列维二世,也高度仰仗宗教阶层的支持。1953年,正是以阿亚图拉卡尚尼为首的教士阶层煽动数十万教民上街暴动,逃亡在外的巴列维二世才得以推翻摩萨台政府重新掌权,并在此后高度信任宗教阶层。直到伊斯兰革命爆发后的头几个月,巴列维依然将宗教阶层视作可靠盟友,把所有情报资源都用在对付左翼团体上,最终在1979年伊斯兰革命中大意丢了江山。

恺加王朝时就出现的“教法学家监护”理论,依托宗教领袖霍梅尼的肉身成为了政治现实。黎巴嫩山区中那些衣衫褴褛的什叶派宗教学者们,经过400年的努力,终于爬上了波斯大地的权力最高峰。

寻找现代化之路:知识分子的悲剧

其实,伊朗近现代史上曾有一次绝好的机会摆脱教士控制,那就是巴列维一世礼萨·汗的统治时期。

在立宪革命失败后的混乱和内战中,礼萨·汗依靠麾下军队,于1925年平定各方势力,建立了中央政府。他以土耳其凯末尔世俗化为模板,大刀阔斧地推动社会文化改革,宗教阶层对教育和司法的控制被彻底动摇。礼萨·汗甚至亲自开车闯入宗教圣城库姆的清真寺,当众用靴底踩踏非议世俗化政策的阿訇。

礼萨·汗开车闯入宗教圣城库姆的清真寺,当众用靴底踩踏非议世俗化政策的阿訇。

礼萨·汗统治时期也是伊朗考古大发现的时代。伊朗人第一次知道,波斯民族出现过居鲁士、大流士这样伟大的君王,而早在阿拉伯帝国出现前1000多年,波斯帝国的疆土就曾跨越欧亚非三大洲。由此,民族自豪感和民族主义取代了宗教,成为新的认同。

可惜内政情势一片大好之下,礼萨·汗在外交上站错了队,在二战中选择跟此前愿意与伊朗开展平等军事和工业合作的德国站在一起。同盟国担心伊朗成为希特勒扩张下的能源基地,于1943年联手废黜了礼萨·汗,也由此剥夺了伊朗摆脱宗教阶层控制的最好机遇。

这次军事介入,加上1953年美英联合宗教势力,颠覆推行石油国有化的摩萨台政权,被视作外部势力干涉伊朗导致现代化进程中断和伊斯兰革命爆发的论据。

而事实上,除了外部势力介入,伊朗知识分子对宗教阶层的幼稚依附,也为宗教阶层夺权铺平了道路。

1906年,在被英俄殖民势力欺压了半个世纪后,伊朗知识分子痛定思痛,發起了旨在打破恺加王朝政治专制的立宪革命。可惜,立宪革命者们只知道学习西方君主立宪限制王权,却忽视了西方教权在立宪革命之前就已被逐出政治领域,为了对抗伊朗王权,主动去讨好比王室更危险的什叶派宗教阶层。

于是在革命者的话语中,议会被用宗教长老会议来指代,人民被翻译成了教民,现代化被解释为西方在十字军东征后采用伊斯兰教法取得的成就,伊斯兰世界落后则是因为远离了教法,结果“立宪革命”与“伊斯兰教法革命”被混同使用。

世俗知识分子的橄榄枝立竿见影,一些宗教长老看到以打击王权为名扩大教权的机遇,纷纷以“伊斯兰知识分子”身份参与支持革命。最终,立宪革命者们因为内部世俗派和宗教派的争斗走向分裂,加上沙俄军事介入破坏,立宪革命功亏一篑。

1926年1月7日,礼萨·汗在宪法大会上发表演说

而世俗知识分子勾结宗教势力反对王权的戏码,在20世纪70年代再次上演。

丧失机会,陷入衰退

巴列维政府铁腕推动伊朗现代化时,大量聘用外国专家,启用自由主义的经济政策。被边缘化的左翼知识分子,被失望和愤恨蒙蔽了双眼,主动用半吊子的西方左派反殖民反现代化理论来包装保守的什叶派宗教理念,鼓吹建立自由民主的宗教理想主义社会。

常年在西方的伊朗思想家贾拉勒·艾哈迈德写下小册子《西方病》,反对工业化大生产,鼓吹回到伊斯兰传统社会。他还专门拜访流亡海外的霍梅尼,忏悔自己早年花天酒地的生活。

而另一位知识分子阿里·沙里亚提,则写下《红色什叶派和黑色什叶派》,将极左翼革命理想注入什叶派伊斯兰教,同时唾弃居鲁士、大流士等波斯伊斯兰化之前的伟人明君,将民族主义污蔑为种族主义。

在左翼知识分子的舆论加持下,巴列维二世经济私有化改革所造成的暂时贫富差距被无限放大,人民再度投入教士的怀抱,视政府为真主的敌人。什叶派宗教势力成功恢复元气,最终发动宗教革命建立政教合一的政权。

革命成功后,霍梅尼通过设立宪法监护委员会,将曾经冲到革命一线流血牺牲的左翼人士,逐渐排除到政权之外。一些左翼人士对宗教政权发动武装斗争,失败后被迫流亡海外,如今只能靠博尔顿、朱利安尼这些美国政客接济过活。

外部势力介入和知识阶层的幼稚虚荣,让伊朗丧失了跨过王权和人民之间宗教鸿沟的机会。宗教阶层掌握了国家最高权力,伊朗社会发展陷入衰退—150年前阿胡扎德最担心的事情成为了现实。