基于县域单元粮食生产空间演变与重心变化的测算分析

——以广东省为例

方 伟,黄和亮

(1福建农林大学经济学院,福州350002;2广东省农业科学院农业经济与信息研究所,广州510640)

0 引言

广东属于中国粮食主销区,是华南地区粮食调入与消费大省。从广东省粮食生产内部空间演变情况来看,2000—2019年广东省粮食产业产地变化明显,珠三角区域粮食产量锐减,重点产粮大县从原本的均匀分散到相对集中。众多研究表明,20世纪70年代以来,中国水稻生产重心向北迁移的趋势明显[1-3],南方稻谷优势区域继续稳固、东北稻谷重要性凸显[4]。

一些学者关注中国粮食生产格局变化。刘玉杰等[5]通过描述统计研究中国粮食生产的区域格局变化;汪希成[6]认为影响中国粮食生产区域格局的因素包括粮食播种面积、有效灌溉面积、粮食单产、复种指数等;谭智心等[7]认为中国粮食生产区域格局的影响因素包括科技进步、地理环境、工业化、人均耕地面积等;邓宗兵等[8]在描述统计的基础上运用GIS和空间自相关分析方法刻画粮食格局变化;潘佩佩等[9]运用变异系数和ArcGIS自然断点法分析太湖流域粮食生产县域的变化;丁金梅等[10]运用粮食产量变化系数、变异系数和空间分析法研究中国粮食格局的演变和粮食安全问题。

此外,另一些学者关注水稻重心迁移的轨迹,黄爱军[11]观察到自20世纪80年代以来中国粮食生产有“南方粮食增产重心逐渐西进”和“全国粮食增长中心逐渐北上”的趋势;高帆[12]研究表明中国粮食生产区域格局出现了从四川、湖北、湖南等“中心”向东北、西部“边缘”转移的倾向;杨万江等[13]运用区域重心分析法描绘中国水稻生产空间布局变迁轨迹,应用空间计量实证分析其影响因素;程勇翔等[14]运用重心拟合模型分析中国水稻生产的时空动态,改革开放以来中国水稻播种面积重心和产量重心总体向东北方向移动。中稻和一季晚稻重心移动方向为先东北后东南,与南方稻作制度“双改单”变化顺序由北向南相吻合;早稻和双季晚稻重心移动方向都为西南;南方稻区单季稻比例明显上升,“双改单”现象明显,这是导致中国水稻种植面积下降的主要原因。刘珍环等[15]运用基于交叉信息熵原理的作物空间分配模型(Spatial Production Allocation Model,SPAM)分析1980—2010年中国水稻种植迁移路径。结果表明,在全国水稻种植区域内发生变化的地区中有超过50%的地区水稻种植面积出现缩减态势,但受单产水平提升,仍有近70%的地区水稻产量在增加。研究期内种植面积缩减主要发生在东南沿海的广东、福建和浙江等省,而增加主要出现在东北地区的吉林和黑龙江等省,中国水稻种植重心因此向东北方向迁移约230km,产量重心向东北迁移约320km。王小慧等[16]基于县域视角分析中国水稻生产的时空动态变化特征和水稻生产重心迁移轨迹。结果表明,1985年以来中国水稻产量和面积重心分别向东北迁移229 km和225 km,全国各稻作区单产提升、东北早熟单季稻区面积增加、华中双单季稻区和华南双季稻区面积减少是中国水稻种植面积变化的主要特征。此外,有学者对非粮食农产品的生产区域的变迁做了分析,如杨春和王明利[17]就对牛肉生产区域的变迁进行了分析。

上述学者的研究均是从宏观角度研究中国粮食生产的空间位置变化,并且大多局限于某一年的变化。首先,中国幅员辽阔,整体上的分析很难反应出某一地区的变化;其次,某一年的变化也较难反应出粮食生产区域的变化与经济发展之间的关系。鉴于此,本文选取广东省的121个县(区)作为研究对象,分析2000—2019年广东省粮食生产空间演变的动态路径以及重心变化,以期为广东省的粮食产业提供进一步的参考意见。

1 广东省粮食的基本情况

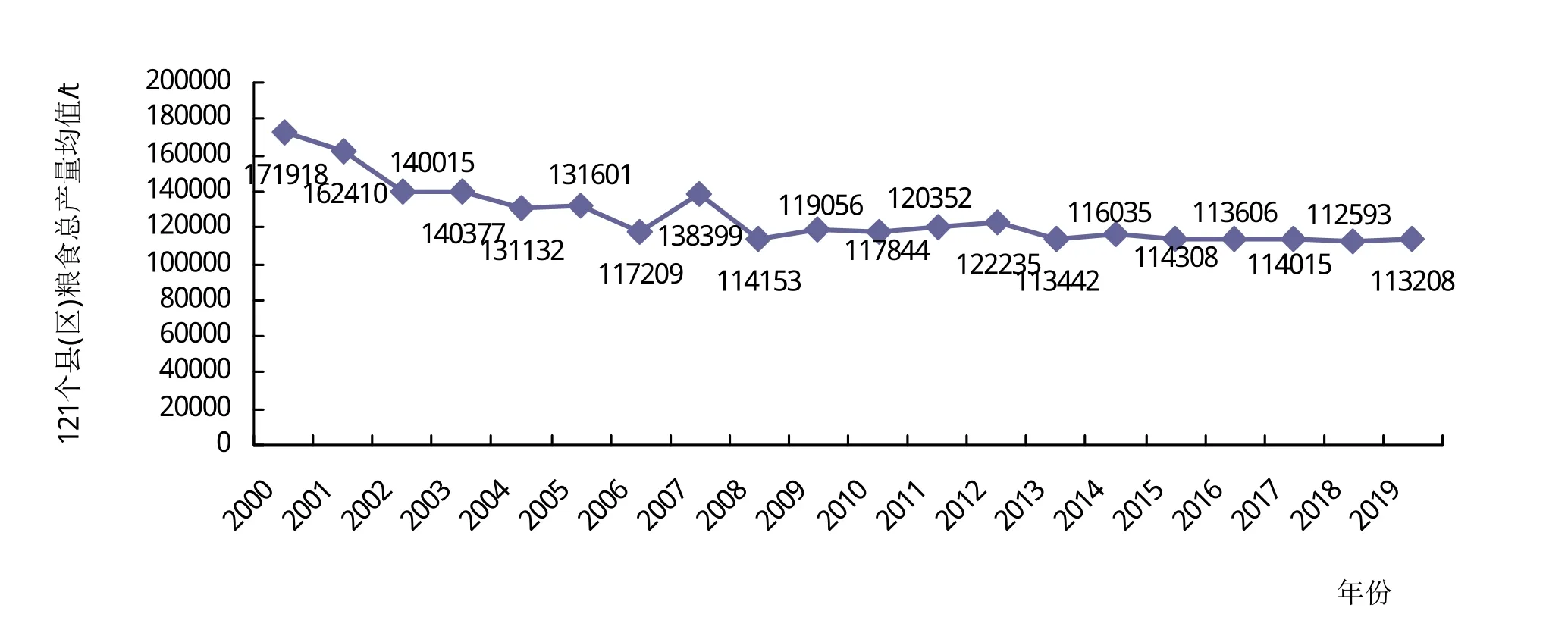

从图1可以看出,广东省的粮食种植面积与产量变化趋势几乎一致,20年来均呈现“升-降-稳”的趋势(图1)。下降较明显的是2000—2003年,由2000年的171918 t下降至2003年的140377 t,年均下降31541 t。在研究期限内,粮食总产量年均值最高的是2000年171918 t,最低的是2018年112593 t。主要由以下几个原因:一是,中国加入世贸组织后,广东作为改革开放的前沿阵地经济快速发展,城市化、工业化发展较快,从而占用了大量的耕地;二是,种植农作物的经济效益不高,导致农民的种植意愿较低。2007—2013年,产量与种植面积恢复平稳,但由于缺乏较好的农业生产措施等原因,导致广东水稻单产水平下降,这是造成近年广东水稻产量持续增长缓慢的重要原因。

图1 2000—2019年广东省121个县(区)粮食总产量年均值

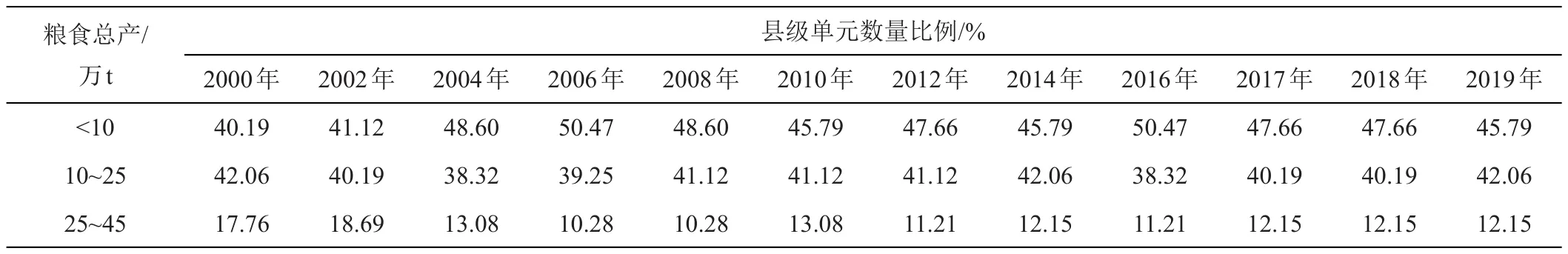

粮食生产高产量区域整体呈缩减态势,低产量区域呈扩张态势。分析2000—2019年广东省各县粮食总产量的变化趋势来,可以看出,全省粮食高产量区域整体呈缩减态势,低产量区域呈扩张态势,中等区域变化不大。低产量区域(粮食产量少于10万t),2000年县级单元数量占比约40%,2019年占比约45.5%,提高了14%,占比最高的是2006年和2016年50.47%。这些区域主要是珠三角中心区域和粤北部分县域(如韶关始兴等),主要与区域的粮食播种面积有关,总播种面积越小,粮食产量越低。中等产量区域(粮食产量位于10万~25万t之间),2000—2019年县级单元数量占比整体维持在38%~42%之间,波动较小,变化不大。这些区域在珠三角、粤东、粤西和粤北地区均有分布,以粤北和粤东地区占比较大。高产量区域(粮食产量位于25万~45万t之间),它是全省粮食生产的主要区域,主要分布在湛江、茂名、江门台山、肇庆怀集、河源龙川、梅州五华和兴宁县等。2000年高粮食产量县级单元数量占比约17.5%,2019年县级单元数量占比约12%,整体下降了30%,与粮食播种面积变化对应。这主要是粤西和粤北部分县域的减少,在经济驱动下发展二、三产业,使得原来的粮食大县地位下降。

表1 广东县域粮食总产分级统计

2 广东县域粮食生产空间演变特征

2.1 县域粮食生产集中趋势演变

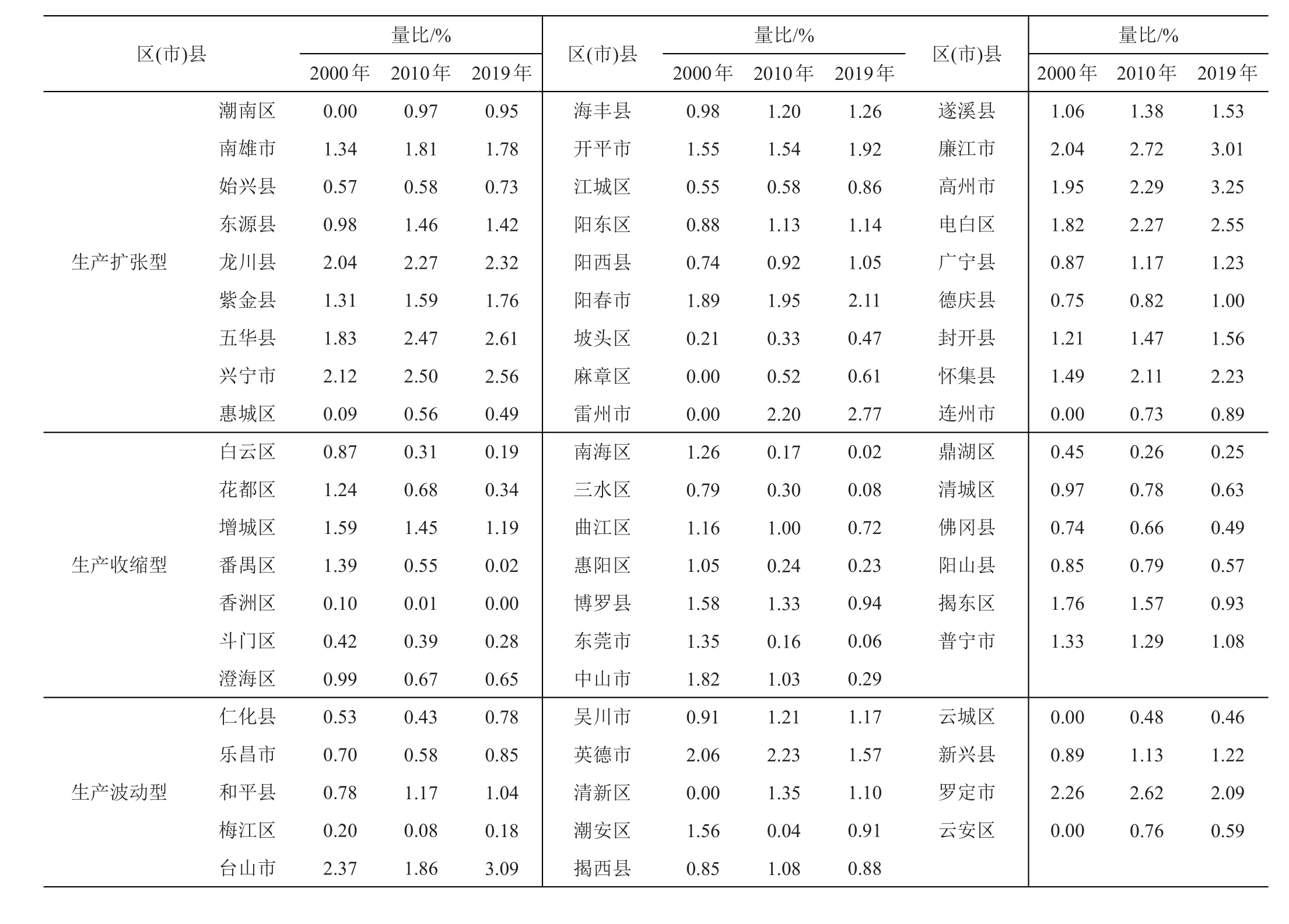

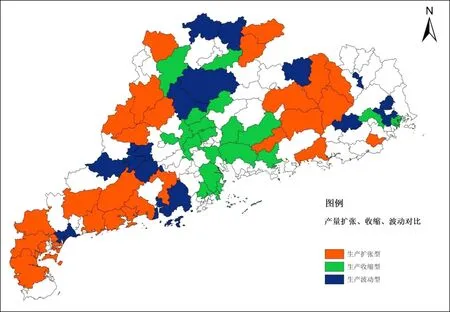

粮食在全省范围内产业空间格局的变化取决于其所包含得县域的粮食生产变化。本文以2000、2010、2019年为研究时点,通过分析各区(市)县3个时点的产量比值变化情况,可将121个生产县分为3种类型,分别是生产扩张型、生产收缩型和生产波动型,如表2所示。

表2 研究期限内区(市)县产量扩张、收缩、波动明细

从一段时期产量比值分布变化可以观测出粮食生产在全省内部生产布局的变迁,从图2来看,广东省粮历年粮食生产普遍呈块状集中状态,其中东、西部集聚显著:西南稻作区在稳产中占据最主要的位置,并在20年间进一步向西(雷州)集聚性移动;北部稻区进一步向北(乐昌、仁化、始兴)发散性移动;东部稻区产业先缩减后回稳;珠三角区域产量缩减最为明显。总体来看,粮食生产西南、东部集中趋势较强,并逐步以珠三角为中心向四周移动。

图2 2000—2019年广东省县域粮食生产变化

121个区(市)县中,剔除部分较低生产水平(<0.1%)的单位,共有27个处于生产持续扩张趋势,20个处于生产持续收缩趋势,14个处于生产波动状态,32个处于稳定生产状态。结合表3可以看出,珠三角区域的产业收缩最严重,产量收缩的主产县占全部收缩地区的65%;粤东地区粮食主产县以稳定发展为主;粤西的产业扩张明显,产量扩张主产县占据全部扩张地区的72.22%,粤北地区产业生产波动程度最大,占据所有波动地区的64.29%。总体观察得出,近20年来广东省粮食产业大体以珠三角为中心,呈西、北方向放射状移动演变。

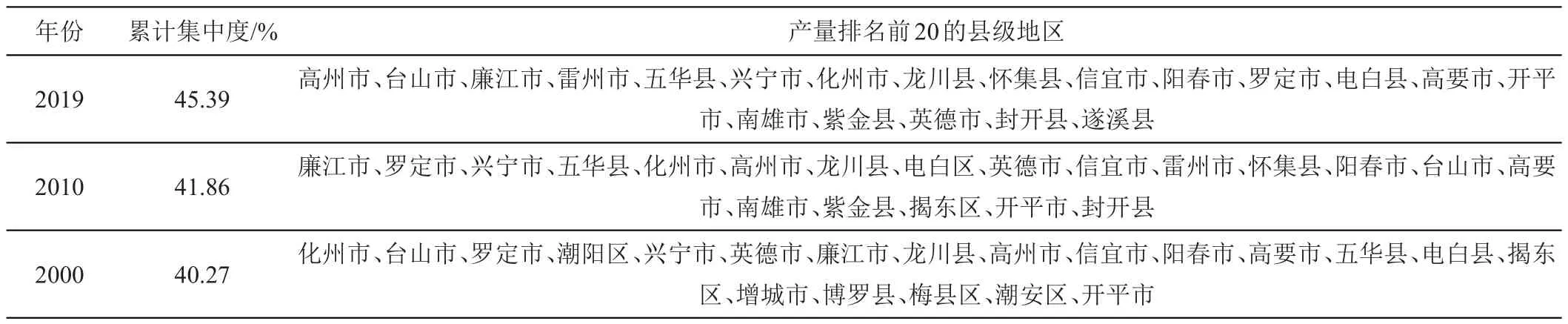

表3 研究期限内区(市)县产量变化情况分区域统计

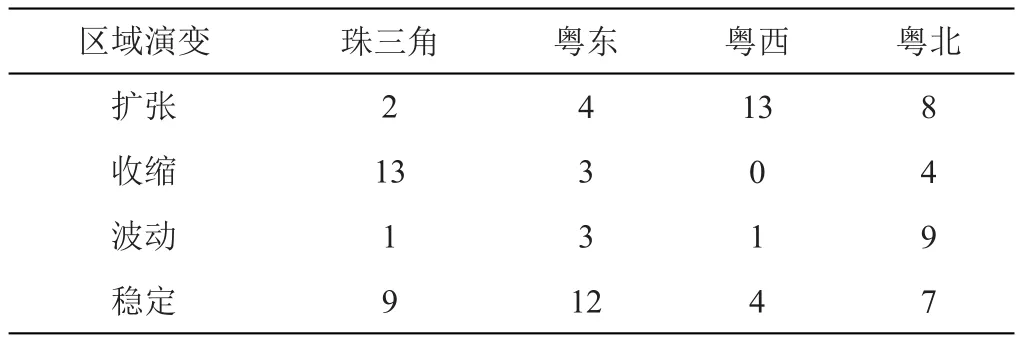

为研究广东粮食生产微观空间格局变动的特征,本文截取了2000—2019年广东121个县(市)区的水稻种植产量及种植面积数据,通过对2000、2010、2019年的数据进行叠加,进行总体时间、空间布局的描绘,再筛选出3个年份间,产量与种植面积都比较靠前的20个县(市)区进行实证分析。本研究选取高州、台山、廉江、雷州、五华、兴宁等20个产粮大县为样本,测算发现,近20年来,产粮大县在广东粮食生产中发挥了主力军作用,以水稻为例,前20位水稻生产大县产量占全省产量的比重从2000年的40.27%,增加到2019年的45.39%(表4),说明水稻产能日益向产粮大县集中。

表4 2000、2010、2019年广东省水稻大县占全省产量比重

2.2 县域粮食生产行业集中指数演变

本文采用行业集中指数CRn作为测量指标,运用广东粮食产业内排名前1、10、20和40的生产县(市)区占市场份额的总和作为测算单元,对整个粮食产业的市场结构集中程度的进行测度。运用主要粮食生产县的粮食总产量占全省粮食总产量衡量广东粮食生产的集中度。

CRn1:表示第一大县的粮食产量之占全省粮食总产量比例;CRn10:表示前10大县的粮食产量之和占全省粮食总产量比例;CRn20:表示前20大县的粮食产量之和占全省粮食总产量比例;CRn40:表示前40大县的粮食产2量之和占全省粮食总产量比例。

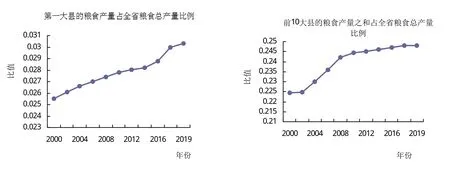

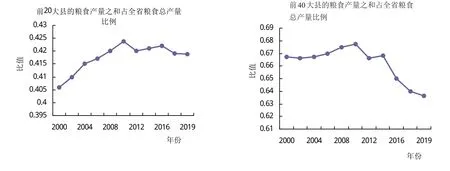

粮食行业集中指数测算结果表明,2000—2019年间广东省CRn1、CRn10、CRn20、CRn40 4组部门分别经历了“持续上升、上升趋缓、升后转稳、稳后转降”4种轨迹(图3)。总体上看,广东省粮食产业专业化集群程度不高。结合4张图可以看出,20年来广东省第一产粮大县产量占全省比重在2.5%~3.1%之间,并实现了较为稳定的连续上升;而前10产粮大县产量占全省比重在22%~25%之间,也呈现出持续上升的态势,但后10年的增产速度比前十年明显降缓;前20产粮大县产量占全省比重在40%~43%之间,前10年处于持续上升状态,2013年达到最高值(43.38%)以后开始回落,并逐步趋于平稳;前40产粮大县产量占全省比值在63%~68%之间,前十年处于较为小幅的上升状态,2013年达到最高值67.85%,随后急剧回落,2019年达到最小值(63.85%)。

图3 2000—2019年广东省产粮大县行业专业化指数CR演变趋势

2.3 粮食生产赫芬达尔指数演变

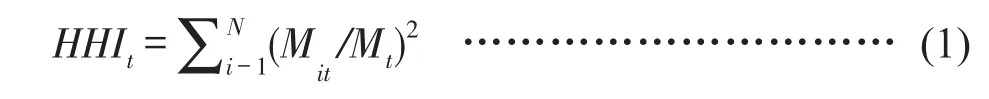

赫芬达尔指数(HHI),是通过把一个产业中各生产单位所占行业总收入或总资产百分比的平方加总,是对产业内部规模集中度的测量指标。计算公式如(1)所示。

其中HHIt表示第t年粮食业的赫芬达尔指数,N为地区数量,Mit表示第t年i县的粮食产量,Mt表示第t年全省粮食总产量。HHI的数值范围在0到1之间,数值越大表明粮食产业的集中度越高。

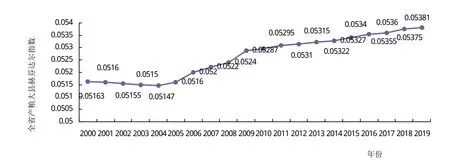

广东粮食产业赫芬达尔指数测算结果显示,2000—2019年广东省40个产粮大县粮食产业的HHI指数分布范围在0.0514和0.0538之间(图4),整个产业在全国范围内的集中度保持在较低的水平。进一步观察发现,整体上产业集中度的变化情况可以分3段进行分析:2000—2005年间,HHI均呈现下降态势,并从2000的0.0517下降到2006年的0.0515;2000—2019年间,HHI以很快的速度上升;HHI从0.0516上升到0.0529;2011—2019年间,HHI上升速度有所减缓,但仍然持续上升,从2011年的0.053,上升至2019年的0.0538。其含义为,在20世纪90年代,虽然广东省粮食生产区域从东部持续向西部转移,但粮食产业规模的离散程度在扩大,到了21世纪初,大县间产出规模出现了集中运动;2011年以后粮食生产逐渐形成稳定的规模,大县集聚能力缓慢提升,到2019年产业的综合集中度达到最高水平。

图4 2000—2019年广东省产粮大县赫芬达尔指数

2.4 粮食生产专业化系数演变

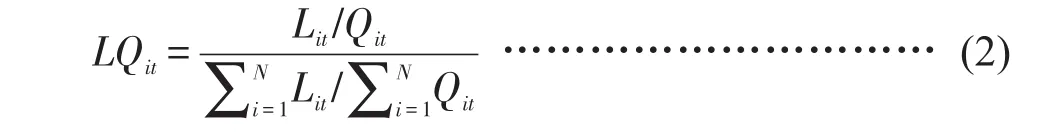

专业化系数(LQ),是指生产单位一个产业产值在该区(市)县农业总产值中所占的比重与全省该产业总产值在全省农业总产值中所占比重之间的比值,是对该产业的地区竞争集中度的测量指标,计算公式如式(2)所示。

其中,LQit表示第t年i县的粮食产业区位商,N为县数量,Lit指第t年i县的粮食产值,Qit指第t年i县的农业总产值。

研究产业区域发展时,通常用区位商来判断一个产业是否构成地区专业化部门。区位商大于1,可以认为该产业是地区的专业化部门;区位商越大,专业化水平越高;如果区位商小于或等于1,则认为该产业是自给性部门。

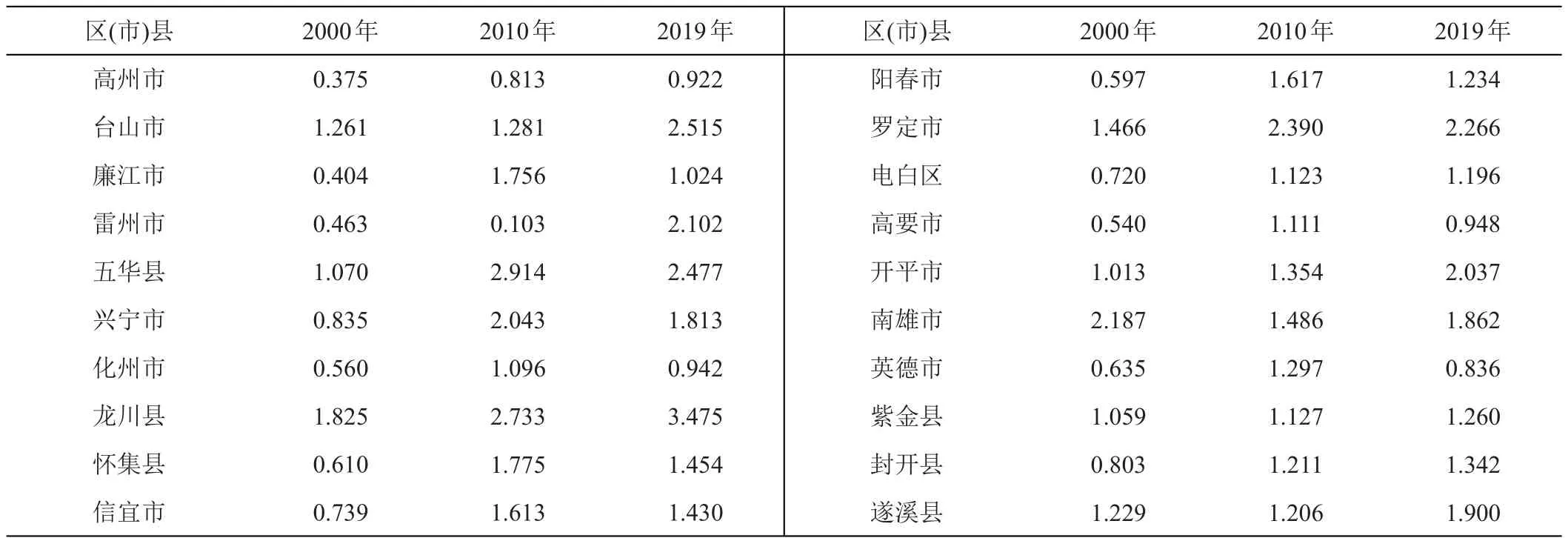

本文选取了广东40个产粮大县中选取出2019年处于前列的20个县为监测点。各县域LQ值分析产业专业化变动的情况,如表5所示。

表5 2000—2019年广东省20个县的LQ值

总体来看,粮食产业LQ系数在3个年份间普遍表现出“低—高—中”的特点。有8个县(台山、罗定、南雄、龙川、五华、紫金、开平、新会)在3个年份LQ系数值均大于1,表明该县域为地区粮食生产专业化部门;4个县(罗定、龙川、紫金、开平)实现连年增长,表明这些地区的产业集中趋势明显;2个县(高州、英德)LQ系数一直低于1,表明这些地区的农业产业发展之中,粮食产业所占的相对集中趋势并不显著(图5)。

图5 广东省县域粮食产业LQ系数变化

3 广东粮食生产重心演变轨迹分析

3.1 模型描述

本文采用区域重心模型描绘广东省粮食产业的空间移动情况。粮食生产重心,是指某个年度粮食产量分布在地域上的力矩达到平衡的点。这节运用区域重心分析法,通过计算粮食生产重心经、纬度年度变化量,描绘全省粮食生产重心演变轨迹,直观呈现广东省粮食产业空间格局演变的过程。

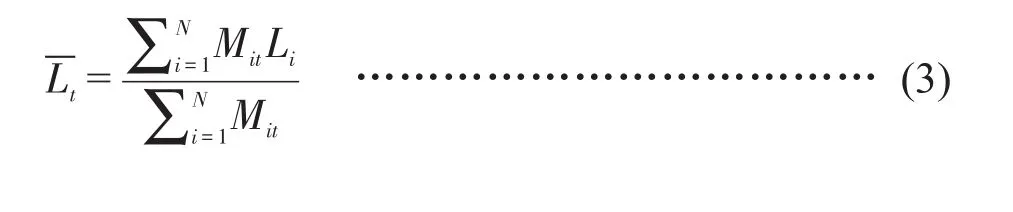

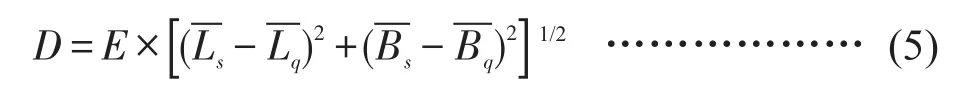

粮食生产重心所在地理位置的经度、纬度计算公式如(3)~(4)所示。

粮食生产重心移动距离的计算方法如式(5)所示。

其中D指两地距离。E为常数,这里取111.111 km(同一经线上,纬度每一度的间距是111 km;同一纬线上,每一经度的间距是用111乘以纬度数的余弦值;算两地的实地距离时,用勾股定理,此处取111.111 km),是把地理坐标(以度为单位)转换为地面距离所对应的值。分别表示S年q年粮食生产重心所处地理位置的经度值和纬度值。

3.2 演变轨迹

为研究广东省2000—2019年间粮食生产空间格局演变的特征,从广东省农村统计年鉴截取121个区(市)县的水稻种植产量及种植面积数据,通过2000、2010、2019 3个年份的数据进行叠加,进行总体时间、空间布局的描绘。

121个县(市)区中任何一个的粮食生产规模发生变动都会引起全省粮食生产重心的偏移,偏移的方向由地区对粮食生产系统的贡献程度决定,偏移的速度与该方向上的区域调整强度相关。利用生产重心计算公式,计算出2000年至2019年全省范围内各年度粮食生产重心的地理坐标、年度重心移动距离和移动方向,结果如表6所示。

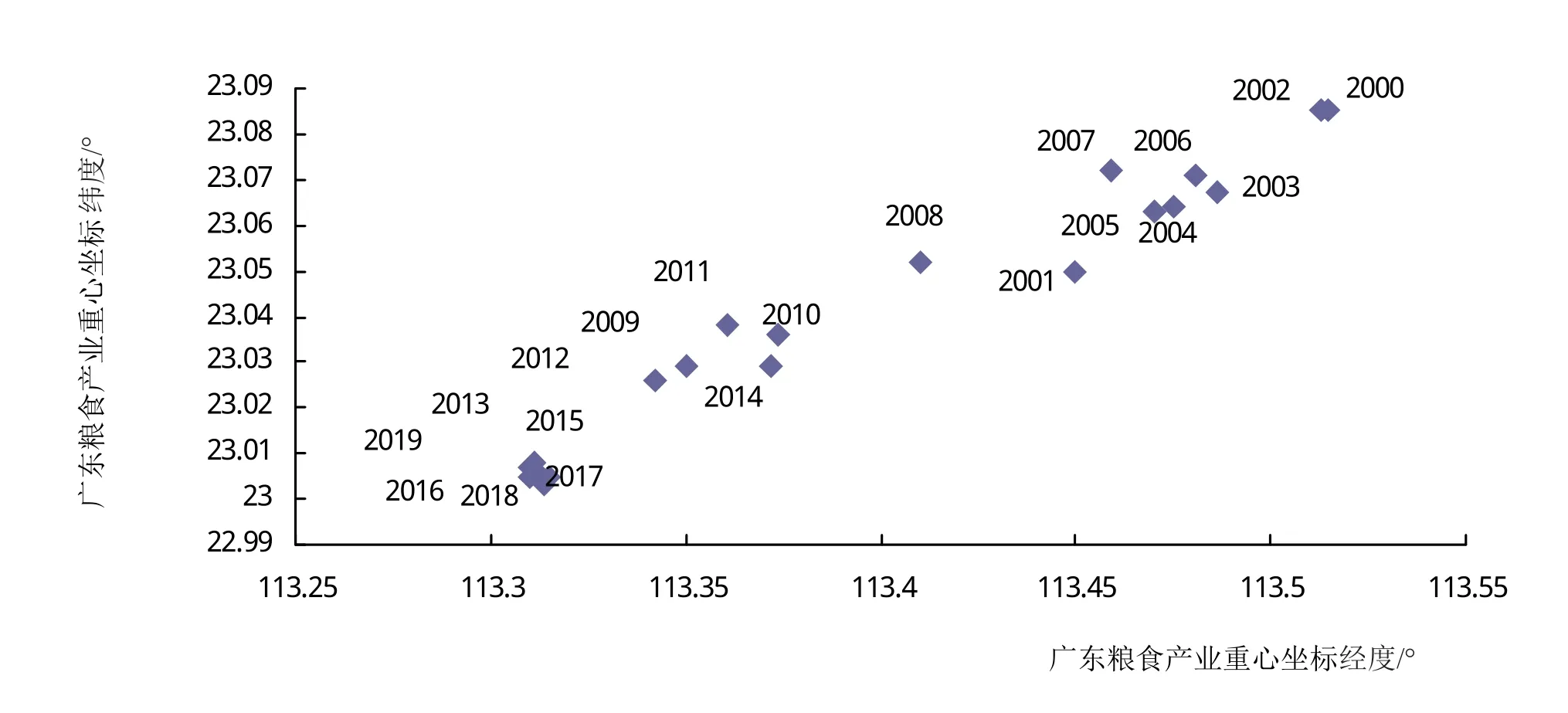

从空间布局重心计算产业移动情况来看,经度变动以西移为主,纬度变动以南移为主(见图6)。结合表6和图6可以观察出,20年间粮食转移主要可以分为3个阶段:2000—2007年产业移动的速度快,力度大,移动距离达到9.6 km/a,但方向不均,出现明显的大范围跳跃,显示出这个阶段的各产地之间生产的波动比较大,处于非稳定阶段;2004—2011年,产业移动的速度明显降缓至评价2.5 km/a,但方向开始以向西为主,力度较大,显示出这个阶段西部粮食生产优势渐渐明显,开始形成总体西移的态势;2012—2019年间,产业移动的速度为2.4 km/a,但明显逐年渐缓慢,尤其是2010年以后,重心移动距离都在1 km以下,移动方向除2014年向东跳跃较大,仍然呈现持续向西趋势,显示出这个阶段生产重心移动趋微,各地生产力量正逐步形成平衡。

图6 2000—2019年广东粮食产业重心坐标

表6 2000—2019年粮食生产重心空间移动方向距离

4 结论与建议

本文通过对广东省1993—2013年间粮食种植面积以及粮食产量变动情况的分析,探讨在广东粮食产业的空间聚散、位移与变化特征,得出以下主要结论与优化建议:

(1)二十年来广东省粮食产业生产的重心明显向西南方向移动,由于城市化快速发展,区域生产结构呈现出“东稳,西扩,北波动,珠三角萎缩”的情况。这种环境下,构建一个全广东纵横交错的水稻市场网络显得尤为重要,要使产销流程、交易方式、集散过程能够有序进行,完善初级市场、中心市场、终端市场,促进批发市场和零售市场的发展,形成多样化的市场流通主体。

(2)由于地形地势的原因,广东省的粮食产业布局十分分散(20年来第一产粮大县产量占广东省比重仅在2.5%~3.1%之间),产业的集中运动仅仅处于初级发生阶段。一是要严格把关高标准农田的铺设范围,从验收上对质量进行技术把关。二是多途径加快土地流转集中,推动土地确权颁证工作,注重因地制宜发展集约化种植。三是推进粮食生产服务体系,完善城、镇、区、村的水稻流通和服务体系,发展品牌型、效益型、效率型网络结构。

(3)重点产粮大县中,处于专业化生产趋势的地区较少,处于生产自给型或非专业型趋势的居多。一是培养以家庭农场为主的生产主体形式,落实大户生产补贴,重视种植能人产业带动效应。二是要推进产粮大县水稻生产全程机械化为突破口,选择先进、适用、新型的农业机械,带动提高广东省水稻生产和机械化水平;三是加快水稻优质高效栽培技术和现代耕作研究,实行“产-研-企”结合机制,高校研究机构整合栽培、土肥、植保学科技术成果,大型稻米、农资企业利用的市场导向优势,通过规模化大面积示范,带动千家万户农户科学种田。