腰椎退行性疾病患者行内固定配合椎间植骨融合术后CT影像学效果评价*

梅 凌 倪 涛 董晓俊 陈选宁 张 涛

1.武汉市中医医院骨伤科(湖北 武汉 430014)

2.武汉市中医医院放射科(湖北 武汉 430014)

3.湖北中医药大学第三临床医学院(湖北 武汉 430070)

腰椎退行性变是老年人最为常见的腰椎疾病之一,活动过度以及承载超负荷均是其发病的重要原因,手术治疗是患者的首要选择[1]。近年来,腰椎椎间融合术广泛应用于临床,以手术方式达到重建脊柱稳定性、解除神经根或脊髓压迫的目的[2]。腰椎后入路减压内固定配合椎间植骨融合术是目前临床上应用较为常见的术式,现已证明其在生物力学、临床效果方面均具有明显优势[3],但对于不同椎间融合器(Cage)置入量的应用目前研究尚少[4]。因此,本研究以行椎间植骨融合内固定术患者为研究对象,旨在分析植骨量对手术成功率的影响以及CT对评估术后疗效的价值。

1 资料与方法

1.1 一般资料回顾性选取2016年6月到2018年7月我院骨科收治的行椎间植骨融合内固定术患者50例,平均年龄(58.7±9.87)岁,其中男26例,女24例,有17例椎间植骨量平均体积为4mL,有16例椎间植骨量平均体积为5mL,有17例椎间植骨量平均体积为6mL。

纳入标准:患者均为顽固性腰腿痛且经严格保守治疗无效而行椎间植骨融合内固定术;均具有完整临床病例资料以及齐全的X线、CT等检查结果;患者签订知情同意书,经医院伦理委员会通过。不同椎间植骨量体积人群之间年龄、性别、病程、椎间面积等一般资料方面差异不具有统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法患者全身麻醉取俯卧位,采用后正中入路,切开皮肤、皮下结缔组织并于骨膜下剥离,充分暴露病变部位,导针钻孔后将定位针放入,用X线C型臂机将椎弓根螺钉置入合适部位。充分刮除软骨终板等软组织,将小颗粒骨填于融合器,分别置入椎间隙前侧以及插入型融合器内,用椎弓根螺钉连接棒对椎体进行固定。X线C型臂机下确定螺钉等置入位置合适且无神经卡压后逐一关闭手术切口。术后3d开始活动,术后14d拆线。于术后1个月、6个月、1年进行随访。

1.3 观察指标(1)随访CT测量腰椎手术部位椎间隙前、后、正中高度:以上位椎体横径为参考并取三侧CT测量高度的平均值。(2)随访CT测量腰椎手术部位有效上终板面积:即椎体前缘到椎管前缘的横截面积,CT影像上表现为下位椎体最上缘的一层影像。(3)腰椎术后融合率:以随访1年腰椎CT影像结果统计受试者融合成功率。

1.4 统计学方法利用SPSS 19.0统计学软件包分析记录数据,相关计数资料均数用[n(%)]表示,组间比较采用χ2检验或秩和检验,计量资料以()表示,组间比较用t检验,P<0.05表示差异具有显著性。

2 结 果

2.1 椎间植骨量患者椎间隙高度比较术后随访不同时间椎间隙高度与术前相比有显著改善;术后6个月和术后1年植骨量体积为5mL、6mL患者较植骨量体积为4mL患者升高明显,差异具有统计学意义(P<0.05),见表1、图1。

图1 椎间隙高度的CT图像;图2 有效上终板面积的CT图像法。

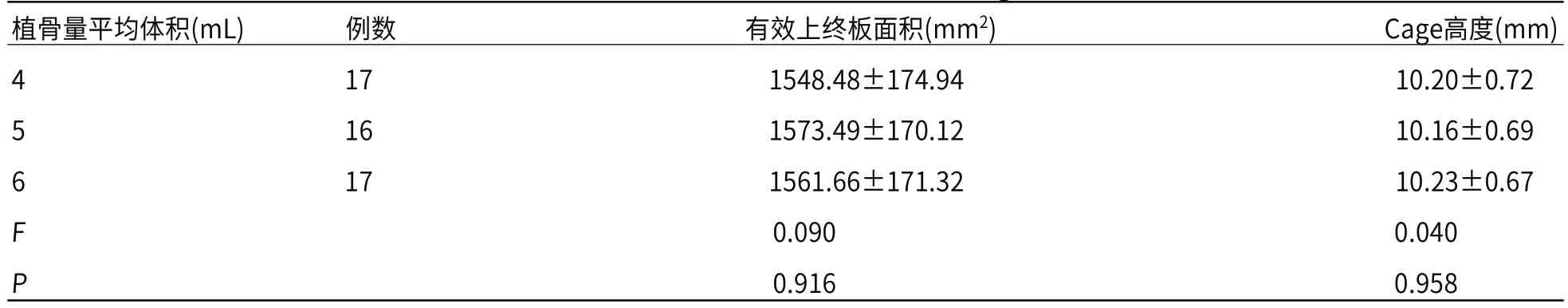

2.2 不同椎间植骨量患者有效上终板面积比较4、5、6mL椎间植骨量体积患者之间有效上终板面积和Cage高度差异不具有统计学意义(P>0.05),见表2、图2。

2.3 不同椎间植骨量患者术后腰椎椎间融合率比较CT结果显示:椎间植骨量体积5、6mL患者植骨融合率显著高于椎间植骨量体积4mL患者,差异具有统计学意义(P<0.05),见表3和图3-5。

表1 不同椎间植骨量患者椎间隙高度比较(mm)

表2 不同椎间植骨量患者有效上终板面积、Cage高度比较

图3 术后1年植骨量体积4mL患者椎间CT扫描。图4 术后1年植骨量体积5mL患者椎间CT扫描。图5 术后1年植骨量体积6mL患者椎间CT扫描。

3 讨 论

腰椎退行性病变多因椎间盘结构破坏、椎间盘高度下降导致马尾神经卡压以及下腰椎不稳而引起一系列相关临床症状[5],随年龄增长其发病率逐渐增加,长期过度活动或承载超负荷,使腰椎老化速度加快甚至形成间隙血肿等病理性病变,引起腰肌损伤、脊髓压迫,导致腰痛、活动受限、神经功能障碍等症状,严重影响患者工作和生活[6-7]。目前椎间融合术在治疗退行性病变疾病手术中已成公认方法[8],随着脊椎内固定技术的迅猛发展,自体骨移植联合腰椎椎弓根螺钉内固定成为腰椎退行性疾病的标准治疗术式[9]。该术式只需切除有病理改变的部位,解除神经压迫并恢复腰椎正常生理结构,对脊椎节段稳定性破坏性小,且操作简单,耗时短与创伤出血显著降低[10]。

目前,高分子聚醚醚酮是腰椎退行性疾病手术中应用最为广泛的椎间融合器材料,具有不妨碍CT等影像学检测、弹性模量好等优势[11]。本研究中所有Cage均采用高分子聚醚醚酮材料,术后CT复查结果显示1年后患者椎间融合率均较高,进一步说明了其优势所在。术后及时准确判断患者椎间融合率情况对指导临床工作意义重大。目前临床上对术后患者椎间融合情况的判定尚无统一标准[12]。手术探查是确认术后椎间是否融合的“金标准”,但其创伤较大,无法广泛应用[13-14]。随着影像学设备与技术的发展进步,临床学者开始通过某些影像学检查来判断椎间植骨融合情况。有研究证明,X线评估术后椎间融合情况的敏感性为4%,而CT为95%,CT相较于X线对评价腰椎融合情况效果更优。本研究CT随访结果可清楚显示椎间隙高度、腰椎术后融合率等指标,且对不同植骨量人群之间椎间融合情况的差异显示清楚。

综上,内固定配合椎间植骨融合术是治疗腰椎退行性疾病的有效手术方案,以5mL及以上植骨量体积进行自体骨植骨融合术,显著提高术后椎间融合成功率,CT影像学检查对评估内固定配合椎间植骨融合术治疗效果具有可靠价值。