间甲酚对杂交鲟(施氏鲟♀×西伯利亚鲟♂)幼鱼肝脏的氧化胁迫作用

蒋左玉,熊铧龙,姚俊杰,梁正其,冯亚楠

(1.贵州省瓮安县农业农村局,贵州 瓮安 550400;2.贵州大学动物科学学院水产科学系,贵州 贵阳 550025;3.铜仁学院 生物与农林工程学院,贵州 铜仁 554300;4.北京好未来教育摩比事业部,北京 100000)

间甲酚(m-cresol)(又名间蒸木油酸)是一种具有原生质毒性的环境激素类化合物,有对甲酚(p-cresol)和邻甲酚(o-cresol)两种同分异构体。间甲酚具有较强的腐蚀性及毒性,与皮肤、黏膜接触后直接进入血液循环,攻击细胞,侵害神经系统,对各种生物均有毒性。我国《污水综合排放标准》(GB89782-1996)中明确规定:1989 年,间甲酚被列入我国环境优先控制污染物黑名单,重点防控[2],对藻类、蚤等、鱼类等水生生物具有毒害作用[3-6]。最高允许排放浓度为0.5 mg/L[1]。间甲酚暴露能抑制斑马鱼Danio rerio 的胚胎发育,胚胎和仔鱼的畸形率随间甲酚浓度增大和暴露时间延长而升高[5,6]。类似的研究结果在建鲤Cyprinus carpio var.Jian 幼鱼的急性毒性研究中也得到证实[7]。相关研究表明,短时间低浓度间甲酚对鱼类的酶活性具有诱导作用,但随时间延长对酶活性有不同程度的抑制作用。王艳艳等[8]发现,低浓度间甲酚能诱导杂交鲟幼鱼肠和胃中消化酶活性,而高浓度有抑制作用,呈剂量-效应关系;在同一间甲酚浓度下,胃蛋白酶和肠脂肪酶活性随着时间的延长而降低,呈时间-效应关系。朱俊华等[9,10]研究表明,低浓度的间甲酚溶液能诱导瓯江彩鲤Cyprinus carpio var.Color 早期发育中的磷酸酶、脂酶活性,而高浓度间甲酚溶液则会抑制这些酶的活性。组织学观察表明,间甲酚会不同程度地损伤鱼类细胞、器官组织等,甚至死亡[11,12]。杂交鲟肝组织随间甲酚暴露时间的延长和浓度的增大,血细胞侵润严重,胞浆疏松透明,水样变性[11]。张正勇[12]研究也表明,高浓度间甲酚下斑马鱼肝脏组织病变更加明显。间甲酚对水生生物的影响已不容忽视。

杂交鲟生长速度快、抗病力强、产量高,在我国广为养殖。抗氧化酶是生物生态毒理学研究的效应指示物之一。本试验通过测定不同质量浓度间甲酚暴露下杂交鲟(施氏鲟Acipenser schrenckii ♀×西伯利亚鲟A.baeri ♂)幼鱼肝脏中超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化氢酶(CAT)的活性及丙二醛(MDA)含量变化,以探讨间甲酚对杂交鲟幼鱼的毒性作用及机体损伤程度,以期为科学制定间甲酚在水环境中的允许浓度和排放标准提供一些基础数据。

1 材料与方法

1.1 材料

试验用鱼为贵州省毕节地区金沙县鲟鱼苗种场培育的人工繁殖杂交鲟(西伯利亚鲟♂×施氏鲟♀)幼鱼,平均体长(12.35±0.94)cm,平均体质量(10.26±2.37)g。挑选无病、体质健壮的个体用于试验,试验前在水族箱中暂养2 d,试验前一天不投喂。

1.2 方法

根据国家《污水综合排放标准》(GB8978-1996),间甲酚最高允许排放浓度的一级、二级和三级标准分别不超过0.1 mg/L、0.2 mg/L 和0.5 mg/L。预试验结果显示,间甲酚对杂交鲟幼鱼急性毒性的96 h 半致死浓度为45.5 mg/L,安全浓度为4.55 mg/L。本试验以污水排放标准三级(0.5 mg/L)作为亚急性试验最低浓度,4 mg/L(接近安全浓度))为中间值,采用等比梯度设置试验浓度梯度,即0.00 mg/L(对照组)、0.50 mg/L、1.00 mg/L、2.00 mg/L、4.00 mg/L 和8.00 mg/L,每组3 个平行,每个平行放养30 尾。将已驯养两周的健康试验鱼随机放入50 L 水箱内进行40 d 亚急性毒性试验。试验中连续充气,溶解氧量6.0 mg/L 以上,水温(17.5±0.5)℃,每8 h 更换一次药液。

试验开始后10 d、20 d、30 d、和40 d 时,从各质量浓度水箱中随机捞3 尾鱼,置于冰盘内解剖。将取出的肝脏组织用预冷的生理盐水清洗,滤纸吸干水分后置于5 mL 离心管中,于-80℃冰箱中保存待测。

酶液制备:取不同时间的样品,加入样品质量10 倍体积的预冷重蒸水,在玻璃匀浆器中冰浴匀浆,9 000~10 000 r/min 冷冻离心30 min,上层为油层,下层为沉淀,小心取中间层,3 000 r/min 再次离心后取上清液,置于4℃下保存备用,24 h 内分析完毕。

抗氧化酶活性的测定:采用考马斯亮蓝法测定酶中液蛋白质量浓度。采用南京建成生物技术有限公司试剂盒测定超氧化物歧化酶、过氧化氢酶活性和丙二醛含量。

1.3 数据处理

试验数据用平均值±标准差(n=9)表示,用SPSS 13.0 统计软件进行单因素方差分析,用Duncan’s 法对均值进行多重比较,P<0.05 为差异显著,P<0.01 为差异极显著。

2 结果与分析

2.1 间甲酚对杂交鲟幼鱼的急性毒性

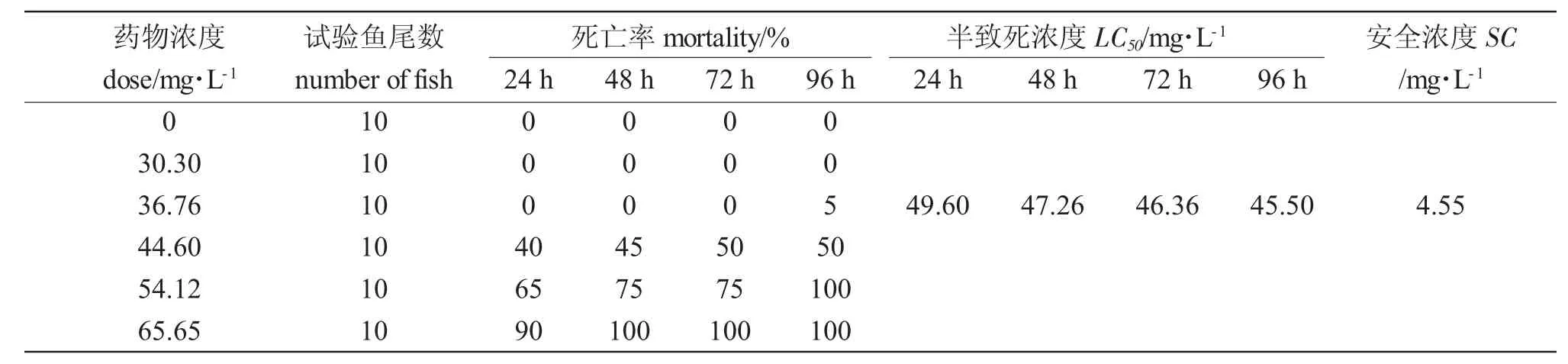

不同浓度间甲酚组中杂交鲟幼鱼的死亡率见表1。由表1 可知:间甲酚对杂交鲟幼鱼的24 h、48 h、72 h 和96 h 的LC50分 别 为49.60 mg/L、47.26 mg/L、46.36 mg/L 和45.50 mg/L,SC 为4.55 mg/L。随间甲酚浓度的升高,杂交鲟幼鱼的死亡率上升。受试鱼死亡率与间甲酚浓度呈时间-效应关系。65.65 mg/L 浓度组中,24 h 死亡率达到90%,48 h 全部死亡;对照组无死亡现象。试验发现,杂交鲟幼鱼在短时间内(24 h)高浓度组死亡率较高,表明高浓度间甲酚对杂交鲟幼鱼的毒性较大。

2.2 间甲酚胁迫对杂交鲟幼鱼肝脏中SOD 活性的影响

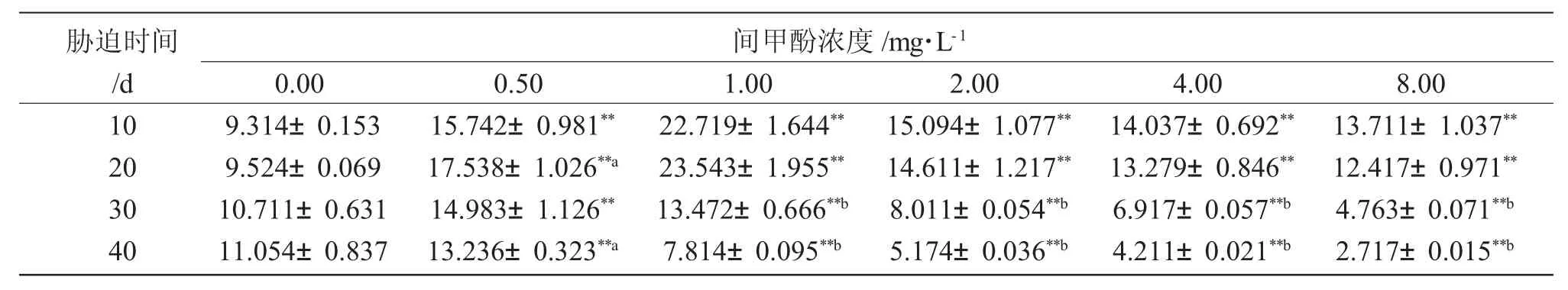

不同质量浓度间甲酚组中杂交鲟幼鱼肝脏SOD 的活性见表2。由表2 可知:同一时间下,肝脏中SOD 活性随间甲酚浓度的升高呈“上升-下降”趋势,10 d、20 d 时1.00 mg/L 组鱼肝中SOD 活性最高,分别为(22.719±1.644)U/mg prot 和(23.543±1.955)U/mg prot,均极显著高于对照组(P<0.01),随后随间甲酚浓度升高,活性极显著下降(P<0.01);30 d、40 d 时,0.50 mg/L 组鱼肝SOD 活性最高,分别为(14.983±1.126)U/mg prot 和(13.236±0.323)U/mg prot,均极显著高于对照组(P<0.01)。

同一浓度下,间甲酚浓度分别为0.50 mg/L 和1.00 mg/L 时,随时间延长,肝SOD 活性均呈“上升-下降”变化,且均在第20 d 时活性最高,0.50 mg/L组显著高于第10 d 活性(0.01<P<0.05),1.00 mg/L仅稍高于第10 d,差异不显著(P>0.05)。间甲酚浓度为2.00 mg/L、4.00 mg/L 和8.00 mg/L 时,肝SOD活性随时间延长呈下降趋势,第20 d 时活性稍低于第10 d,差异不显著(P>0.05),但第30 d 和40 d 时极显著低于第10 d(P<0.01)。

表1 间甲酚对杂交鲟幼鱼的试验结果Tab.1 The effects of m-cresol on survival of the hybrid sturgeon juveniles(n=10)

表2 间甲酚对杂交鲟幼鱼肝脏中SOD 酶活力的影响(U/mg prot)Tab.2 Effects of m-cresol on the activity of superoxide dismutase in liver of hybrid sturgeon juvenile

2.3 间甲酚胁迫对杂交鲟幼鱼肝脏中CAT 活性的影响

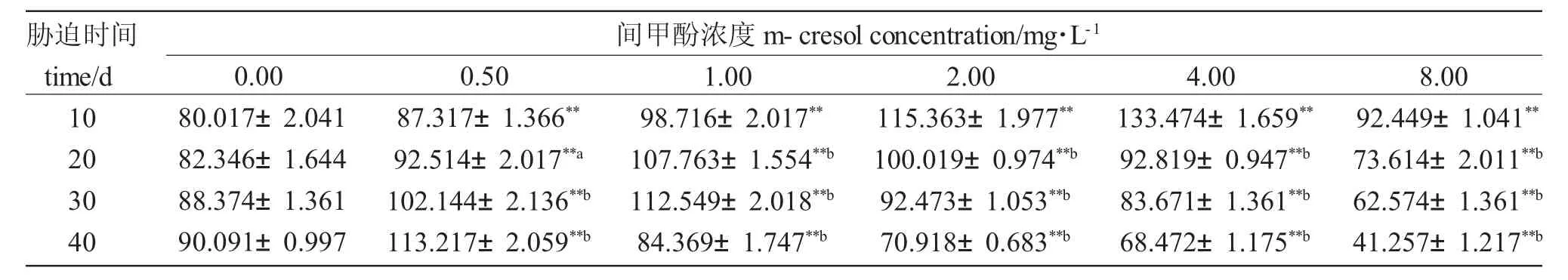

不同质量浓度间甲酚中杂交鲟幼鱼肝脏CAT的活性见表3。由表3 可知:同一时间下,肝脏中CAT 活性随间甲酚浓度的升高呈“上升-下降”趋势,第10 d 时,各浓度组酶活性均极显著高于对照组(P<0.01),4.00 mg/L 组CAT 活性最高,为(133.474±1.659)U/mg prot。第20 d 时,2.00mg/L 组CAT 活性最高,为(100.019±0.974)U/mg prot,随后降低,8.00 mg/L 时酶活性极显著低于对照组(P<0.01)。第30 d 时,酶活性在1.00 mg/L 时最高,为(112.549±2.018)U/mg prot,极显著高于对照组(P<0.01),随后随间甲酚浓度升高活性极显著下降,4.00 mg/L、8.00 mg/L 时极显著低于对照组(P<0.01)。第40 d 时,0.50 mg/L 时酶活性最高,为(113.217±2.059)U/mg prot,极显著高于对照组(P<0.01),随后其活性急剧下降,各浓度组酶活均极显著低于对照组(P<0.01)。

同一浓度下,0.50 mg/L 组中,肝CAT 活性随时间延长而上升,第20 d 时其活性显著高于第10 d(P<0.05),第30 d、40 d 时极显著高于第10 d(P<0.01)。1.00 mg/L、2.00 mg/L 组中,肝CAT 活性随时间延长呈“上升-下降”变化,第30 d 时,1.00 mg/L组酶活性最大;第20 d 时2.00 mg/L 组酶活性最大,随后下降,极显著低于对照组(P<0.01)。4.00 mg/L组和8.00 mg/L 组CAT 活性均随时间延长而极显著下降趋势(P<0.01)。

2.4 间甲酚胁迫对杂交鲟幼鱼肝脏中MDA 含量的影响

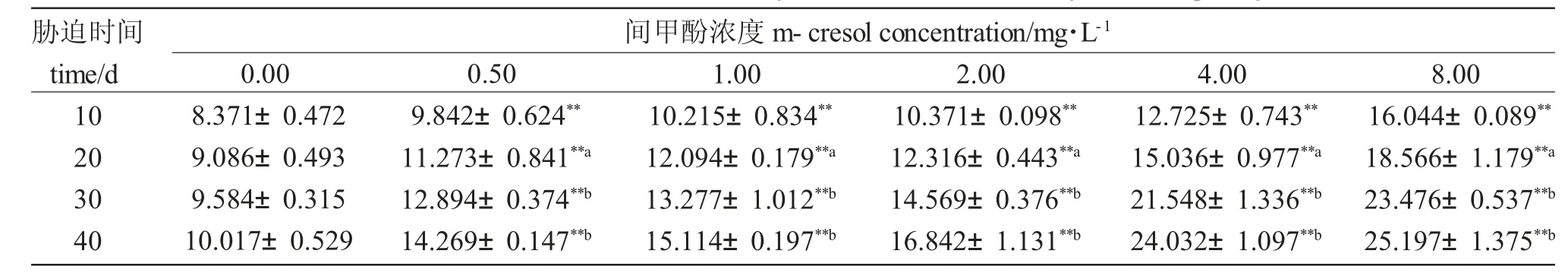

不同质量浓度间甲酚组杂交鲟幼鱼肝脏中MDA 的含量见表4。由表4 可知:同一时间下,肝脏中MDA 含量随间甲酚浓度的升高而上升,各组间MDA 含量均极显著高于对照组(P<0.01)。同一浓度下,MDA 含量随时间延长而上升,第20 d MDA含量显著高于第10 d(0.01<P<0.05),第30 d 和第40 d 时MDA 含量均极显著高于第10 d(P<0.01)。

3 讨论

在污染物胁迫下,生物体内会产生大量活性氧等自由基,如H2O2和O-2等,若不及时清除,就会对机体造成氧化胁迫,损伤DNA,酶失活和脂质过氧化以至细胞死亡。SOD 和CAT 是重要的抗氧化酶。SOD 可直接将超氧阴离子自由基分解为过氧化氢和氧气,CAT 又可将过氧化氢分解为水和氧气,两种酶共同作用清除机体中过量的自由基,保护机体免受外界氧化损伤[13]。MDA 是机体脂质过氧化产物,其含量可反映机体的损伤程度。脂质过氧化使脂的通透性增加,损伤膜结构及其功能,是氧化损伤生物体的主要原因,最终损伤生物体[14]。

表3 间甲酚对杂交鲟幼鱼肝脏CAT 酶活性的影响(U/mg prot)Tab.3 Effects of m-cresol on the activity of catalase in liver of hybrid sturgeon juvenile

表4 间甲酚对杂交鲟幼鱼肝脏中MDA 含量的影响(nmol/mL)Tab.4 Effects of m-cresol on malondialdehyde content in liver of hybrid sturgeon juvenile

大量研究表明:烷基酚类化合物会诱导或抑制水生动物抗氧化酶的活性,但因生物的敏感性、胁迫强度和胁迫时间不同,以致诱导或抑制作用的时间不同。杨琦等[15]研究表明,壬基酚对杂交鲟幼鱼肝脏总抗氧化能力和谷胱甘肽S 转移酶活性随壬基酚浓度的升高而降低;泥鳅Misgurnus anguillicaudatus 肝脏中CAT 和T-SOD 的活性随着壬基酚浓度的升高表现为诱导-抑制规律,说明两种酶活性与水中壬基酚的浓度直接相关[16]。本研究表明,同一时间下,肝脏中SOD 和CAT 活性均随间甲酚浓度的升高呈“升高-降低”趋势,即在低剂量间甲酚浓度下(0.5 mg/L 和1.00 mg/L),2 种酶活性随间甲酚浓度的增加而升高,之后随间甲酚浓度的升高而下降,说明间甲酚暴露时间不同对鱼体的毒性效应也不同。类似的结果在宋波澜等[17]研究锌离子对杂交鲟幼鱼SOD 和CAT 活力的影响;戚珍珠等[18]研究壬基酚对幼龄泥鳅SOD 和CAT 活力的影响中也得到证实。这说明在低浓度间甲酚下,SOD 和CAT 被激活,来驱除间甲酚所产生的过量自由基,保护机体免受氧化损伤。一旦间甲酚浓度超过阈值,一些未得到清除的自由基对杂交鲟肝脏细胞和组织产生了不可逆的伤害,细胞的衰老加速,酶活性逐渐降低[19]。杂交鲟幼鱼肝脏中SOD 和CAT 活性随间甲酚浓度升高和暴露时间延长而降低,说明浓度与暴露时间存在显著的协同作用。

Nagaraj 等[20]研究表明,污染物通过与酶发生相互作用而改变其蛋白结构和功能活性。当双酚A 和壬基酚质量浓度逐渐升高时,河蚬Corbicula fluminea 体内SOD 和CAT 等酶在细胞应激作用产生大量的酶蛋白,引发体内相关酶活性升高,更好地清除代谢中产生的H2O2,保护物体免受较大的氧化损伤[21]。本试验中,同一浓度下,肝脏中SOD 和CAT活性随时间的延长呈“上升-下降”趋势,且在高浓度间甲酚条件下酶活峰值先出现,说明高浓度间甲酚下鱼体氧化应激作用快,短时间内迅速提高抗氧化系统酶活性来应对外界的氧化胁迫,提高了鱼体的抗氧化能力。这种在毒物作用下,生物酶的增益现象是一种“毒物兴奋效应”[22]。但这种“效应”时间短,无法长时间发挥作用,其对肝脏中SOD 和CAT的诱导有差别,不同抗氧化酶对间甲酚胁迫的生理适应程度不同,但具体代谢补偿适应机制仍待进一步研究。

肝脏是鱼类新陈代谢的中心和各种外源异生物质的解毒器官,在有毒环境中呼吸和消化时,肝脏的损伤程度更加明显。戚珍珠等[23]研究表明,高剂量壬基酚暴露对1 月龄泥鳅肝脏组织的损伤更严重,且其毒性随着暴露浓度增加、作用时间的延长而增强。张正勇[6]的研究也证实,间甲酚对斑马鱼组织结构损伤与化合物浓度具有明显的剂量效应关系,与染毒时间成正相关;高浓度的组织病变比低浓度更明显。本试验结果显示,肝脏中MDA 含量随间甲酚浓度的升高和暴露时间的延长呈上升趋势,说明间甲酚在杂交鲟幼鱼肝脏中产生了生物蓄积作用,自由基积累使肝脏组织遭受氧化损伤,加剧了膜脂过氧化,破坏了膜的结构和功能,MDA 含量升高。梁琍等[7]研究间甲酚对杂交鲟幼鱼肝脏的组织学损伤也证实了这一结果。