行政争议实质性化解的现状与出路

舒平安

摘 要: 通过梳理最高人民检察院发布的24件典型案例,可以发现当前行政争议实质性化解工作呈现出“地区差异明显”“化解方式多元”“能动性强”“参与社会治理程度高”等特点。但实践中出现的关于行政争议实质性化解的界限、检察机关介入争议化解的程序和方式、如何化解“过期之诉”以及行政争议实质性化解的判断标准等问题亟需理论予以回应。检察机关在开展行政争议实质性化解工作中须始终坚持法治思维和法治方式,同时注重以政策参与者的角色开展溯源治理,实现与行政机关、审判机关的良性互动。

关键词:行政争议 实质性化解 行政检察 典型案例

推进国家治理体系和治理能力现代化作为新时代国家发展的长远部署,明确要求坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设,加快形成高效的法治实施体系、严密的法治监督体系,加强对法律实施的监督,提高运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定、应对风险的能力,努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。[1]但一个不可回避的事实是行政争议作为当前社会发展过程中不可忽视的一个问题,正日益成为影响社会和谐、稳定以及群众获得感的重要因素。无论是宏观上行政诉讼对于行政争议的解决中的“两高四低”现象[2],还是行政复议对于行政争议解决的“程序空转严重”以及信访总量居高不下、“信访不信法”的现象,都表明行政争议的依法、及时、实质性地化解,是当前国家和社会治理过程中一项重要课题。而为顺应这一新时代行政争议化解的新需求,最高人民检察院(以下简称“最高检”)提出了“做实行政检察,促进行政争议实质性化解”的工作要求,并将化解行政争议作为行政检察的“牛鼻子”。

自2019年10月最高检在全国部署开展为期一年的“加强行政检察监督促进行政争议实质化解”专项活动以来,行政检察体系中的行政争议实质性化解工作取得了成效。[3]2021年2月23日,最高检召开以“加强行政检察监督 促进案结事了政和”为主题的新闻发布会,发布“加强行政检察监督促进行政争议实质性化解”专项活动12件典型案例。为我们厘清当前行政争议实质性化解工作的现状提供了绝佳素材。本文拟从最高检发布的典型案例出发,通过梳理案例中展现出来的争议实质性化解的标准认定、方式选择以及检察机关履职的内在逻辑,科学认识当前行政争议实质性化解工作的现状,以及进一步深化该项工作可能的思路。

一、样本案例基本情况

(一)样本案例来源

2021年2月23日,最高检召开新闻发布会对全社会发布了“加强行政检察监督促进行政争议实质性化解”专项活动中的12件典型案例。在此之前,最高检第七检察厅在检察机关系统内部曾以“关于印发《加强行政检察监督 促进行政争议实质性化解典型案例(第一批)》的通知”的形式发布了12件典型案例。“内外”两次发布的案例具体内容不存在重合,具体对比详见表1。考虑到案例样本的丰富性以及相关内容的全面性,本文选择这24个典型案例作为研究样本。

(二)案例的基本情况

1.涉及的行政争议类型情况

通過对24件典型案例的相关内容进行查阅、整理,根据行政复议或者行政诉讼中,案件涉及的行政行为内容进行统计得到表2。

通过上表可以很明显发现,主要的行政纠纷类型为“工伤认定引发的纠纷”“(养老保险、退役军人)社会保险(保障)待遇引发的纠纷”“房屋拆迁与补偿引发的纠纷”以及“(土地承包经营权、林权)权属登记引发的纠纷”。

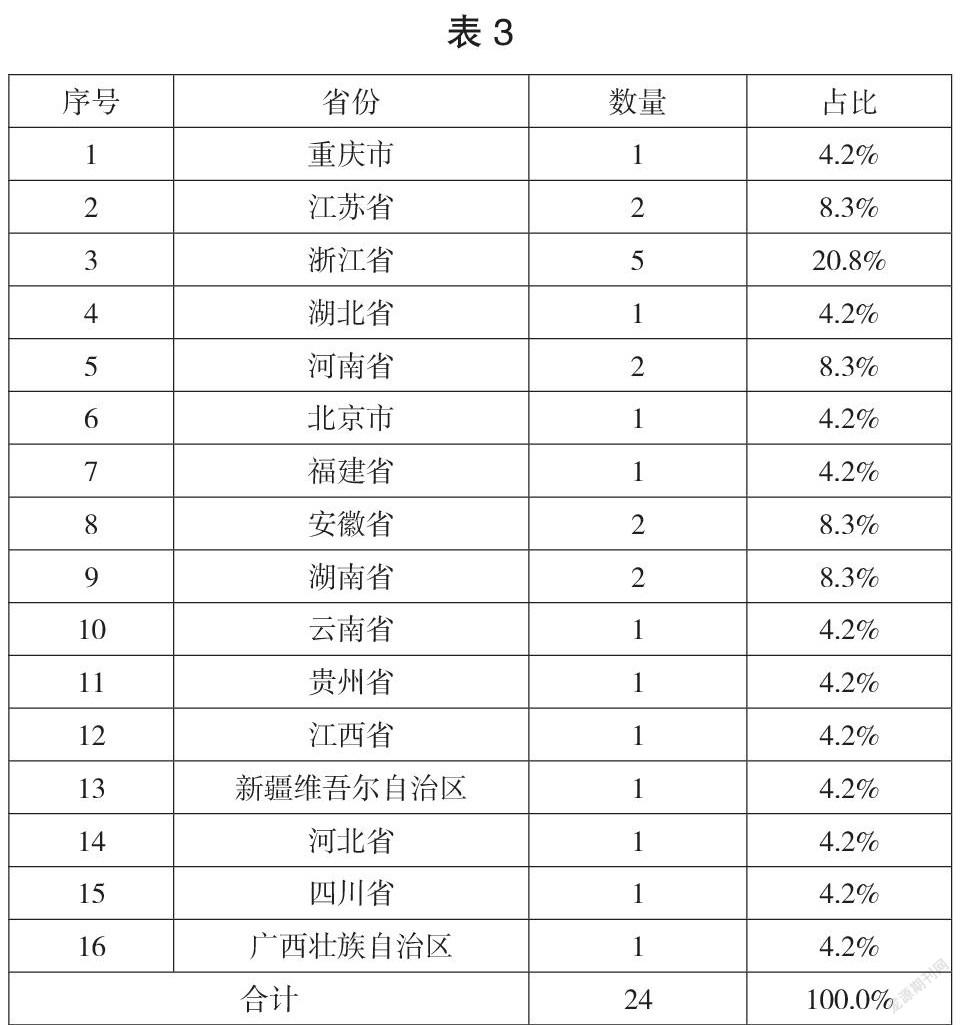

2.典型案例的地区分布情况

按照典型案例的省份进行统计,得到表3。从中可以很明显的发现浙江省在行政争议化解方面的水平,在全国可谓“遥遥领先”。

3.复议、诉讼及信访情况

按照当事人寻求法律救济的最复杂发展形态,即“行政行为作出——(行政复议)——行政诉讼——(行政检察)——(信访)”进行阶段性划分,可以得到表4。[4]

值得注意的是,在24件典型案件中存在2件特殊的案件,一件系在行政诉讼程序中法院邀请检察机关参与行政争议的化解即浙江王某与某区市场监督管理局撤销公司登记纠纷监督案,一件为在行政复议程序中复议机关邀请检察机关参与行政争议的调处即浙江某机电公司不服工伤认定行政复议调处案。

4.行政争议化解方式

对检察机关采取的化解方式进行梳理,得到表5。

可以发现,在化解方式中检察机关用的最多的是“签署和解(补偿)协议”和“(口头/书面)检察建议”两种,均占到了总样本量的四分之一。同时需要特别指出的是,在典型案例的“指导(典型)意义”中提到的“调查核实”“检察一体化”“(单纯的)释法说理”“听证”以及“领导包案”等内容,因其或属于普遍性的方式,或属于实现化解争议的手段,或者不具有独立性等原因,本文不作特别统计与分析。

5.案例中的其他情况

除前述存在较为明显的普遍性特点外,在24件典型案例中某个或者某几个案件中同样存在一些显著的特点。

第一,上诉后再启动再审程序以及行政检察监督程序比例高,一审判决后未上诉直接再审后再申请检察监督的案件少,仅2件,占比8.3%,这也侧面印证了行政诉讼案件上诉率高的特点。

第二,行政争议的持续时间长。如果从争议发生时起算到最终的行政争议实质性化解,在24件典型案例中可以明确推算出时间跨度超过5年的案例有14件,占比58.3%,其中最长的为13年。

第三,部分案件系诉讼时已超过起诉期限。行政诉讼中起诉期限系法院审理案件时须依职权进行审查的事项,按照行政诉讼法的相关规定,对于已经超过行政诉讼起诉期限的应当驳回起诉,但是在24件典型案件中进行争议实质性化解的有3件,占比12.5%。

第四,当事人撤回监督申请系争议得到实质性化解的主要表现形式。前述统计中表明,24件典型案件中22件均系当事人申请启动的行政检察监督程序,除3件不支持当事人监督申请以及4件抗诉案件外,其他15件均以当事人撤回监督申请作为争议实质性化解的案件“闭环”标志,占比62.5%。

二、检察机关开展行政争议实质化解工作的特点

(一)地区间差异明显

24件典型案例分布在16个省(直辖市、自治区),占全部省份的一半左右,而超过2件典型案例的省份共有5个,分别为浙江省(5件)、江苏省(2件)、河南省(2件)、安徽省(2件)、湖南省(2件)。呈现这样的样态分布,当然既有行政诉讼案件数量本身的差异(先天条件),也有经济发展水平以及法治发达程度的影响(后天原因)。但是从典型案例的具体内容来看,呈现地区差异的原因主要还在于当地检察机关的重视程度、开展工作的方式方法以及工作的重点。

(二)化解方式多元

实质性化解行政争议的方式既是检察机关开展该项工作的形式载体,更是最终案件处理结果的体现。在24件典型案例中,检察机关的争议化解方式呈现出多元化的特点。一方面,方式可选择性多,除去同一方式在各个案件中的重复适用,有13种之多,按照“刚性”由强到弱进行排列,则化解方式的谱系大致为“抗诉(不支持监督申请+)——以抗促调——检察建议(司法建议)——达成协议(达成解决方案)——司法救助——批评教育——释法说理”;另一方面,不同方式自由组合选择多,即可以“一案一方式”也可以“一案多方式”,具体方式既包括考量法律规定、司法政策,也注重当事人的自身感受和整体社会效果。

(三)能动性强

样本案例中的检察机关通过运用各种机制或者方式进而到达实现行政争议实质性化解的目标。包括机制创新和方式创新两类。前者典型的如浙江某机电公司不服工伤认定行政复议调处案中某市司法局与人民检察院联合出台的《关于在行政复议中共同推进行政争议实质性化解的工作意见》,即在行政诉讼中或者行政复议中邀请检察机关参与行政争议的实质性化解。后者典型的如江苏黄某与甲市某区人社局、某建设公司工伤认定纠纷监督案中的“以抗促调”,检察机关对个案行政裁判确有错误的,依法提出抗诉后,当事人双方都有和解意愿的,可以把抗诉的“势能”转化成调处争议的“动能”。

(四)参与社会治理程度高

样本案例中,主要表现为检察机关在“双赢多赢共赢”“办理一案治理一片”的理念指引下,在實现行政争议实质性化解的同时,会对涉案的相关机关、企业或者其他组织在管理中的漏洞或者履职方式进行审查,进而通过口头或者书面的方式向其提出意见、建议,进而促进社会治理完善。

三、行政争议实质化解问题剖析

(一)行政争议实质性化解的界限

行政检察范畴下的行政争议实质性化解工作的界限涉及到是否所有行政争议检察机关均可采取行政争议实质性化解的问题。从法治角度而言,行政检察以行政诉讼监督为基石决定了检察机关可采取行政争议实质性化解工作的行为类型是有限的。行政行为根据行政机关是否具有裁量权可以划分为羁束行政行为与裁量行政行为。[6]检察机关对于不是裁量行政行为的,原则上不能采取调处的方式进行行政争议实质性化解。

(二)检察机关开展争议化解的介入程序与方式

如前所述,在实质性化解行政争议的目的导向下,样本案例中各地检察机关呈现出一种创新驱动的态势,这也就为检察机关开展争议化解的介入程序与方式提供了新的选择,如检察机关受邀在行政诉讼或者行政复议环节中参与行政争议化解。对于该种类似“提前介入”的实践探索,应该如何看待值得认真思考。第一,该种争议化解是否还属于行政检察范畴下的行政争议实质性化解值得商榷。无论是行政复议还是行政诉讼中检察机关受邀参加,其程序的启动主体并非检察机关,这也就意味检察机关并非主导机关而仅仅系“参与人”。第二,该如何看待检察机关与复议机关、检察机关与法院前述的“会议纪要”问题。检察机关作为最后一道司法监督机关,通过会议纪要等协作机制提前参与到前述程序是否违背法定程式值得进一步思考。第三,检察机关的法律定位问题。检察机关提前介入后其法律地位是什么尚不明确,仅仅是中立第三方还是兼具法律监督者属性,值得认真研究。

(三)“过期之诉”的化解之道

所谓“过期之诉”是指“法院以超过时效为由不予实体审理的行政争议”。[7]根据最高检在专项活动中的指导,基层检察院可以通过建立检法协作机制,介入行政纠纷,对法院不作实体审理的事实争议,可以查明真相,促进和解。在实体正义与实质法治以及“有错必究”的观念引导下,检察机关对过期之诉开展争议化解工作似乎无可厚非。但是值得思考的是,法律对于超过起诉期限的行政案件处理结果已明确规定了驳回起诉,检察机关再通过与法院合作开展争议化解是属于信访解决路径,还是行政检察监督化解争议路径?因此对于过期之诉的化解必须平衡已有法律规定与行政争议实质性化解政策之间的不同考量。

(四)行政争议实质性化解的判断标准

作为行政争议实质性化解工作最基本的问题是如何确定争议得到实质性化解的标准,该问题的回答不仅关系到争议化解的质效,更体现了开展行政争议实质性化解工作的价值追求。当下,无论是法院还是复议机关乃至行政机关均强调对争议的解决,而“实质性化解”系“争议化解”的更高要求。现有的判断标准主要体现为一种“法律意义上”标准,如一种典型的观点就认为:“(1)行政诉讼程序终结后未再启动新的法律程序,程序获得实质终结;(2)行政实体法律关系经由行政诉讼程序获得实质处理,原告权益获得实质救济”[8]。这一标准也体现在典型案例中的大部分案件处理结果。但如何界定“实质处理”和“实质救济”目前并没有明确的标准。

四、行政争议实质性化解的规范化道路选择

行政争议实质性化解工作必然是行政检察未来很长一段时间的工作重心与落脚点,因此如何实现行政争议实质性化解的规范化发展是必须回答的课题。

(一)应当始终坚持法治思维和法治方式开展行政争议实质性化解工作

行政争议的实质性化解实现前提必然是检察机关依法履职,法律既是底线也是红线。一方面,检察机关应严格按照法律规定履行监督职责,对行政争议事实展开调查,在查清事实、辨明是非的基础上,依法对法院与行政机关存在的违法情形“理直气壮”地进行监督,切实保护公民、法人或其他组织的合法权益,维护司法权威,促进依法行政。另一方面,对于合法合理的行政裁判与行政行为,检察机关也应“旗帜鲜明”地予以支持,保障国家法律统一正确的实施。当然,在支持行政裁判和行政行为的过程中,必须做好对当事人的释理说法工作。

同时,必须警惕只以化解行政争议为唯一目的的错误倾向,为求得“息事宁人”满足当事人不合法的要求,牺牲法律权威和公共利益。行政争议实质性化解的前提是依法化解,任何以非法治思维和非法治方式“化解”的行政争议都是对行政检察工作本身的背离。

(二)以政策参与者的角色开展溯源治理,实现检察机关与行政机关、审判机关的良性互动

检察机关开展行政争议实质性化解是对原有行政诉讼监督的拓展,但现有法律并没有非常明确的赋权,检察机关在行政争议实质性化解工作中,实际上对行政行为进行全面审查,在很多情况下不仅仅是合法性审查,甚至是合理性审查,以期能形成有效的方案化解行政争议。如此以来,亟需完善相关机制实现检察机关与行政机关、审判机关的良性互动。

[1] 参见《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度 推進国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》,中华人民共和国中央人民政府网http://www.gov.cn/zhengce/2019-11/05/content_5449023.htm,最后访问日期:2021年6月25日。

[2] 即行政案件的审判过程中上诉率高、申诉率高、实体裁判率低、被告败诉率低、发回重审和改判率低、服判息诉率低。参见沈德咏:《积极回应人民群众司法需求 着力解决行政审判突出问题》,《人民法院报》2012年9月7日。

[3] 参见《最高检:全国检察机关实质性化解行政争议6300余件”》,光明网https://www.360kuai.com/pc/9d8afcaf77044ee8f?cota=3&kuai_so=1&tj_url=so_vip&sign=360_57c3bbd1&refer_scene=so_1,最后访问日期:2021年6月25日。

[4] 该流程系最复杂的一类情况,即当事人将各种途径全部穷尽,但是现实中复议、申请检察监督以及信访并非必然。

[5] 是否进入了信访程序均以最高检披露的材料中明确提到有信访程序为准。

[6] 参见姜明安主编:《行政法与行政诉讼法》(第6版),北京大学出版社、高等教育出版社2015年版,第192页。

[7] 张相军:《以专项活动为抓手 实现案结事了政和》,《检察日报》2020年8月19日。

[8] 徐运凯:《行政复议法修改对实质性解决行政争议的回应》,《法学》2021年第6期。

1916501186215