市井文化背景下的武汉旧城区早市空间研究

摘要:文章基于旧城区街巷空间的更新与改造对武汉旧城区大成路进行实地调研,分析街巷历史发展中的市井文化和业态,并以此为更新改造的主要方向,赋予传统街巷空间文化性,旨在营造具有特色文化理念和特色业态的街巷空间。

关键词:市井文化;早市街道空间;更新改造

中图分类号:TU984.113 文献标识码:A 文章编号:1004-9436(2021)22-0-04

市井文化由人们创造和延续,其表现形式和特征具有一定代表性。随着社会的发展和人们生活条件的改变,市井文化的结构和形态也受到了影响,出现了不同程度的改变。生活需求和文化的延续是人类得以生存和发展的内容,市井文化作为发生于人们日常生活中的文化,其发展和延续理应得到重视。街巷空间作为人们日常交往的重要公共空间和生活场所,其更新设计影响着人们的生活质量。在经济发展异常迅速的大背景下,城市更新不断加速,我国大多数城市的街巷面临着大规模、深程度的改造与更新。但是部分城市在更新和改造的过程中忽略了街巷空间中独有的市井文化,盲目注入所谓的“新形式、新元素”,以彰显现代性和时尚感,打破了市民原有的生活节奏,改变了市民的生活方式。

1 市井文化背景及发展历程

1.1 市井文化的解读

“市”有交易、商市的意思,其作用是承载各种类型的商业活动;“井”有街巷空间相互交叉的意象,代表着场所,除了为人们日常的闲暇交流提供场所外,其还承载着人们的日常生活活动。“市”与“井”结合起来就构成了城市内最朴实、最平凡且最重要的生活活动及场景[1]。“市井”一词原意指街头、街巷、街道,即城邑内部进行集中买卖交易的场所,且商业类型各式各样。在宋代以前,市井大多被围墙围合,且在围合空间内利用“井”制进行规划,起到限定空间范围的作用,进而使其与坊相隔离,便于监管。到了唐末宋初,在自发性行为驱使下,市井外围围墙逐步瓦解,商贩的售卖形式从流动性摆摊售卖转向固定店面的形式,与居住空间的联系逐渐紧密,进而形成了“商业+居住”这一混合商户经营模式。例如,前店后宅式房屋空间设置,这不仅有益于商户的经营,也使居民的生活变得更加便利。

市井文化就是在市井的基础上衍生出的独特文化。市井文化是市民在生活中创造出的能体现他们的生产活动、生活方式、行为习俗等公众行为方面以及宗教信仰、伦理观念、审美情趣、价值取向等公众意识方面的文化。由此可知,市井文化是公众行为和公众意识的集合体,并非传统的、单一的某种具体的文化形式。

1.2 市井文化的形成原因

市井文化是人、物和環境相互联系、相互依存而形成的朴实无华的文化意识形态。《史记·平淮书》中记载:“古人未有市,若朝聚井汲水,便将货物于井旁货卖,故言市井也。”由此可知,市井文化的形成基于物品的流通售卖,其售卖内容以及售卖形式是为了满足人们日常生活所需,售卖点有着灵活性和即时性的特征,进而形成了符合大众思想意识的文化意识形态,即市井文化。随着时间的推移,市井文化出现了地域性,某地域的市井文化是由所处地域空间内的人群创造出的独特的生活方式和风俗习惯,且具有一定的传承性。

1.3 市井文化的发展历程

市井文化承载着一个城市的发展历程,是城市发展的见证。由于市井文化形成于街头巷角,反映的是底层百姓最具烟火气息的、延续的、传统的特色生活。所以,市井文化的发展深受其城市发展速度的影响。

由于市井文化是由老百姓创造出来的文化,其多存在于具有悠久历史的旧城区,也体现了一个国家的基本国情。在古代,人们生活方式比较简单的时候,售卖活动除一些店面外,大多以摊位的形式出现。唐末宋初,“井坊制”开始瓦解,市井文化开始形成。到了宋代,市民阶层兴起,城市主要街道、住宅逐渐兴起了“前店后院”的商住混合模式。宋代张择端的《清明上河图》完美地展示了当时繁华热闹的市井。清末民初,各类经济业态已经发展得非常成熟,市井文化日趋丰富。后来,各类军阀为争夺政权发动战争,导致经济和文化发展滞缓。中华人民共和国成立以后,社会发展日趋稳定,社会经济获得了发展契机,各类经济业态出现,大街小巷又出现了兜售各类商品的商贩。改革开放以后,我国的经济发展异常迅速,城市的发展和管理越来越完善,摊贩也越来越少,市井文化的表现形式也逐渐消亡。

2 市井生活中的早市空间

2.1 生活行为需求诱发的早市空间表现形式

生活行为需求是人们生存的基本需求,早市空间中各类经济活动、业态都是为满足人们的生活行为需求而出现的。比如买菜卖菜、吃早点卖早点等。武汉旧城区的街巷空间周边大多是居民住宅区,满足生活行为需求的早市空间理应丰富,其大致可分为三大类。

一是菜场售卖空间。菜场售卖空间又分为室内和室外两种,室内菜场售卖空间是早市空间中活跃度最高的一种类型,购买者大多为中老年人,菜场的空间形式和空间中的菜品分类是影响人们购买效率的主要因素。旧城区街巷空间中菜场售卖空间较小且分布不够明确,导致购买效率低下,售卖空间内人员流动性差。室外菜场售卖空间大多分布在街巷空间中的某些公共空间中,售卖者大多为城市郊区的居民,售卖的菜品也大多是自己家里种植且满足自家需要后剩余的菜品,具有偶然性和流动性。

二是早餐售卖、就餐空间。早餐也是早市空间中不可或缺的一种类型,其空间表现形式也有两种,分为开放式和半开放式。开放式空间主要是指可以进店就餐的空间,半开放式空间是指仅提供购买服务不提供就餐环境的空间。武汉人民喜欢在外就餐并且就餐方式非常灵活,旧城区街巷中的早餐就餐空间很小,特别是有较多半开放式的早餐店铺,大家就边走边吃,或者在其售卖窗口外边坐着板凳就餐。对于开放式早餐店铺,人们可以坐在屋内吃,坐在门外吃,站着吃,也可以边走边吃。

三是交通流动性空间。早市的大致时间是早上6:00—8:00,这个时间段,街巷的道路极少有机动车辆通行,所以这段时间内,街巷空间也会成为菜场室外售卖空间的一部分以及周围居民进行游逛性活动的场所。武汉旧城区的街巷空间在环境空间整体性的基础上有灵活性和通达性强的特点。住宅区内的道路较窄,拐角处存在较小的公共空间,也会有菜品售卖者在此处售卖。

2.2 早市空间中的市井活动表现形式

市井文化基于地域的不同其形成有一定的自发性特征。有历史的街区,其街区风貌反映的是当地的市井文化,比如北方的胡同在南方就是街巷,二者的文化内涵和承载的功能是相似的。街区肌理、建筑风格、城市色彩、山水植物、管理规章构成了整片街区的风貌,其随着时间一点一点地发展,进而形成了城市独有的传统城市印象。

早市空间的时间决定着在其空间中存在着一定自发性的活动和行为。其中有正常的行为存在形式,也有自发性的存在形式。自发性的存在形式是指没有给予该行为标准的存在形式及空间,其存在形式和空间是由人们自己发现并实行的,具有偶然性和流动性的特点,比如上文提到的室外菜场售卖的方式和对售卖空间的选择。这类活动的主体还有街巷空间中贩卖日常生活工具的小商贩和一些摆摊售卖糕点的摊主。

文章对于武汉旧城区大成路这一街巷空间中的早市空间的研究主要从菜场售卖、早餐售卖和就餐环境角度入手,根据实地调研和访谈得出该空间内存在的问题,进而基于市井文化提出更新设计策略。

3 武汉旧城区大成路早市空间分析

大成路是一条历史悠久的街巷[2],其名字源于旁边的大成文庙。在历史发展过程中,街巷名称虽几经变换,但终是用回了最初的名称,即大成路。由于其东临解放路,西接临江大道,具有优越的交通条件,其市井文化非常丰富。而后经历城市规划发展,其市井文化已消失殆尽,俨然成了一条现代化的商业街道。作为传统的居住性街巷空间,大成路保留着人们最基础的日常生活空间,丰富的早餐店铺是仅存的能够体现市井文化和城市特色的重要场所。

3.1 菜场售卖空间现状

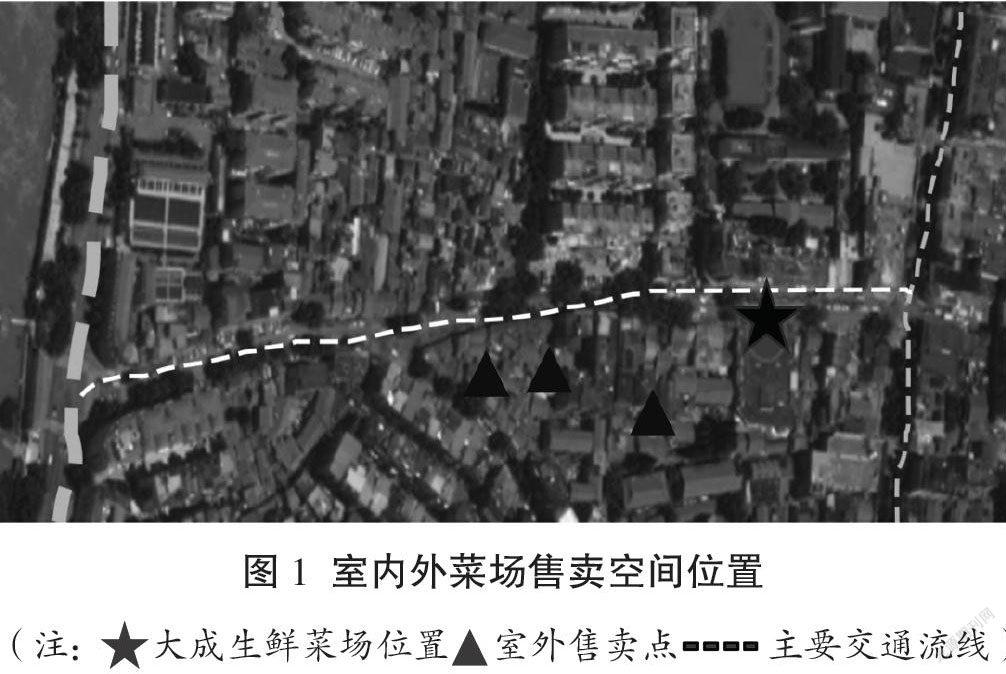

大成路与武汉旧城区内大部分传统居住性街巷相同,其周边大多为居民住宅区。周边有黄鹤楼大成社区和彭刘杨路社区两大社区,该路全长330米,路宽20米。整条道路上的室内菜场售卖空间仅有一个,位于道路的东段,即大成鲜生,服务周边居民。实地调研发现,在住宅区内的小巷道中,部分建筑与建筑相邻或者错位留出来的空间中存在着一些自发性的室外售卖菜摊,菜品种类不多,最少的只有1种,最多的有3~4种,整块地方的面积大概只有4~5平方米,能够容纳3~4位流动摊主售卖,购买者大多为旁边的居民,摊贩售卖完毕后就收摊回家。这种地方在彭刘杨路社区住宅区的巷道内还有三处,大成路东段有一处,中段有两处(见图1)。在下雨天,室外售卖点就没有售卖者,居民只能去室内菜场售卖点采买。因为在巷道内摆摊,巷道的空间又很有限,一些菜农为了吸引购买者的目光刻意把菜品往路上推,影響了居民的正常通行。

从人们的购买心理特征来看,大成路的室内菜场售卖空间存在数量少、空间小的问题。室外售卖空间存在不确定和影响道路安全的问题。

3.2 早餐售卖和就餐空间现状

大成路有丰富的早餐文化,自解放路进入大成路,早餐店铺贯穿整条道路。根据实地调研,大成路上的早点店铺高达23个,早餐种类既有南方的粉面,也有北方的包子馒头。从空间形式分析,全开放式的早餐店铺居多,但是提供充足就餐环境的很少,就餐环境相对较大的是刚进路20米左右的蔡林记和大成鲜生往西紧挨着的小秋水饺,其余店铺的就餐环境都不足20平方米。大成路上半开放式的早餐店铺仅有两三家,最大的一家是大成路东段的包子铺,购买者买完只能带走,没有就餐空间。

武汉人民吃早餐的形式很灵活,所以即便没有就餐空间也并不影响他们就餐。大成路的早餐店铺不论就餐空间的大与小,其门前的路边都会摆两排凳子,一大一小,大凳子充当桌子,小凳子用来坐,大人小孩都习惯这样的就餐方式并怡然自得。

由于早餐店铺数量多和就餐方式的特殊性,该路的卫生较差。道路上的垃圾桶数量较少,公共垃圾桶很少,仅存在于岔路口和垃圾回收站旁边,其他的就是商家把自家的垃圾桶放于店铺门口以供室外就餐者丢弃餐具。一些没有放垃圾桶的店铺门前,一次性饭盒和筷子被随意丢在路边,场面惨不忍睹。基于后疫情时代对卫生的要求,迫切需要对这些问题进行整改。

4 旧城区街巷空间早市空间更新设计策略

旧城区街巷空间以居住性街巷空间为主,针对其更新设计的策略应充分考虑其所服务的社区居民人数和人口类型。人作为街巷空间的主要使用者,在设计中理应考虑其使用感受和需求。

4.1 系统性的菜场售卖空间设计策略

系统论指出组成系统的各要素之间应该有必然联系的部分[3],那么其表现方式才会表现出整体性。菜场售卖空间是满足大众最基础的日常生活需求的一个地点,其更新设计应更具有系统性。菜场售卖空间更新设计策略的系统性可从两方面体现。其一,能够最大限度地服务于周边居民生活需求的菜场数量。室内菜场售卖空间的设置应考虑其能服务到的周边最远的居民和人口类型,逛早市买菜的老年人居多,较远的距离不利于老年人采买;如果距离过远且周边老年居民较多的话,应考虑增加室内菜场。其二,为室外菜场构建合适的售卖环境,为保留这一市井活动提供场所,增强附近居民的幸福感。

4.2 全方位性就餐空间的设计策略

全方位性是指从各个角度考虑受众人群的需求,以求其在使用过程中能够获得强烈的幸福感。旧城区街巷空间中或多或少都会存在售卖早餐的店铺,根据当地居民的生活习惯和行为特征设置合理的售卖空间和就餐空间是早餐售卖店铺应考虑的重要一点。全方位性的就餐空间设计应从使用者的心理和生理的角度出发设置,包括桌椅高度应符合人机工程学的要求,为就餐者提供舒适的就餐环境,这样既能打造店铺形象,又能提高就餐者的舒适度。老年人作为早市空间中出现频率较高的人群,也应考虑到适老型设施的设置。

4.3 高卫生要求的设计策略

后疫情时代对旧城区街巷空间的更新设计提出了更高的要求。旧城区街巷空间人流量大、基础设施落后、管理能力有限,导致环境卫生恶劣,这些问题威胁着居民的身体健康。在对旧城区街巷空间进行更新设计时,应充分考虑卫生设施的设置和管理,增设公共垃圾桶,定时定点对街道进行消毒,对早餐店铺提出高标准、高规格的卫生要求,要对就餐者的就餐环境和食物负责。

5 武汉旧城区大成路街巷空间更新设计要求

5.1 增设室内菜场售卖空间

大成路的最西处是临江大道,所以大多服务型商业活动自东向西逐渐减少。居民住宅遍布整个路段,其中大成路中段较多。而大成路上仅有一个室内菜场售卖空间,位于大成路西段,致使该路东段和中段的居民购买不够方便。大成鲜生的室内空间较小,无法满足周边两大社区居民的使用需求,且菜品售卖处零散。

考虑到周边居民住宅区中居民的人数,一个室内菜场售卖空间无法满足该区域居民使用需求,应在中东段设置一个新的室内菜场售卖空间,并系统设置菜场菜品的位置,同时配备卫生消毒设施,确保各个参与个体的安全。

5.2 改善早餐售卖及就餐空间环境

大成路的早餐店铺(见图2、图3)很多,相对应的,人流量较大,那么改善早餐的售卖空间和就餐空间就有很强的必要性。根据实地调研,每个店铺大致由2~3个部分组成,分别是收银区、制作区、就餐区。三部分对比来看,收银区可有可无,所以有些店铺没有设置收银区。制作区大多位于进门处左右两边,不易改变其位置,故大多是常年不变的,致使一些小空间的卫生难以清理,久而久之店铺也会对这些区域的卫生置之不理,存在很大的卫生安全隐患。大成路早餐店铺面积最大的有100平方米左右,最小的也就10平方米左右。面积大的店铺其就餐空间也较大,能够承载相应的客人,门口坐凳、支凳就餐的情况很少,近乎没有,那么其门口的卫生环境就相对好一些。面积小的店铺由于就餐空间较小,无法承载较多客人,因此沿其门口坐凳、支凳就餐的情况较为常见,其门口卫生状况就较差。

后疫情时代高卫生标准的需求对早餐店铺的卫生标准提出更高的要求。对于早餐店铺中不易改变位置的制作区,店铺应多注重打扫和消毒,就餐区应做到人走餐具收并用含酒精的清洁剂擦拭桌面,从而最大限度地保证卫生安全。对于面积较小的早餐店铺,商家应提供相对舒适的外部就餐桌椅,并增加垃圾桶的数量,尽量避免将一次性餐具和剩余饭食倾倒在路边,改善卫生状况。政府相关部门也可根据老年人群的需求增设公共座椅和其他适老性设施。

5.3 营造具有市井文化气息的新街巷空间

在城市更新的大背景下,大成路的更新设计需要确定主要的特色理念,可利用其早餐种类丰富、店铺数量多的特点,打造能够体现武汉“过早”文化特色的街巷空间。统一店铺的门牌形式和色彩,提供室外就餐环境,根据早餐店铺的面积大小,规划设置其门前桌椅板凳,增添卫生设施,使其成为一条独具武汉特色的早餐美食街,开发其旅游功能。这既能凸显该街道的特色,又能拉动商业经济,还能间接提升武汉早餐文化的知名度。

6 结语

市井文化是传统文化中最深沉的文化,其承载着城市居民的记忆,是城市特色的重要体现,重塑传统市井文化的載体是唤醒城市记忆和促进城市良性发展的重要途径。基于市井文化的保护更新策略促进城市历史文化街区的有效更新,使历史街区能够更好地与现代城市生活接轨,进而迸发出源源不断的活力。

参考文献:

[1] 夏晋,李紫含.基于市井文化述求的商业空间设计调查与分析[J].设计,2020,33(1):56-57.

[2] 皮明麻.武汉通览[M].武汉:武汉出版社,1988:225-450.

[3] 陈凯伦,周潮.“留住当年的烟火气”:基于市井文化的传统农贸市场改造研究[J].智能建筑与智慧城市,2020(10):52-54.

作者简介:张云翠(1995—),女,河南新乡人,硕士在读,研究方向:环境设计。

3713501908295