基于高分辨率遥感影像的神农架大九湖湿地土地利用类型变化及其驱动力分析

——来自长时间尺度多源遥感信息的约束

胡苏李扬,李辉,顾延生,黄咸雨,张志麒,汪迎春

(1.中国地质大学(武汉)地理与信息工程学院,武汉 430074; 2.中国地质大学(武汉)流域关键带演化湖北省重点实验室,武汉 430074; 3.云南省地矿测绘院,易明 650000; 4.中国地质大学生物地质与环境地质国家重点实验室,武汉 430074; 5.中国地质大学湿地演化与生态恢复湖北省重点实验室,武汉 430074; 6.神农架国家公园管理局,神农架 442421)

0 引言

湿地作为与森林、海洋并称的全球三大生态系统之一,具有保持水源、净化水质、蓄洪防旱、调节气候和维护生物多样性等重要生态功能[1]。随着人口的不断增长,城市化和工业化的快速发展,全球湿地正在以惊人的速度减少。湿地向农田、建设用地等土地利用类型的转变不但破坏了自然湿地的完整性,而且产生了严重的生态后果[2]。监测湿地土地利用类型的转换对湿地保护及生态恢复具有十分重要的意义。

神农架大九湖是中纬度地区现存最大的亚高山泥炭沼泽。作为南水北调中线工程重要水源涵养地之一的大九湖湿地,是保障区域生态安全的关键地域,其独特的北亚热带亚高山泥炭沼泽,在研究湿地演变和全球变化及其区域响应方面具有重要的科研价值[3]。近年来,在人为活动影响下大九湖湿地的土地利用发生了巨大的变化,成为大九湖研究的热点之一。传统湿地调查方式费时、费力,效率低下。遥感技术的出现在土地利用及湿地监测研究中发挥着越来越重要作用,成为湿地研究的重要手段[4-5]。国内学者利用遥感技术对大九湖湿地土地利用进行了研究。尹发能等[6]利用2005年遥感影像,通过训练区野外考察、室内遥感判读对比试验等手段,制作了大九湖土地利用类型分布图,研究了大九湖湿地土地利用的变化过程,分析了其对湿地生态环境的影响,提出了湿地恢复背景下的土地利用方案。余璟等[7]利用2005年遥感影像、2001年土地利用图和2006年湿地分布图及农业结构图等资料信息,通过景观格局分析的方法研究了2001—2006年大九湖景观变化的驱动因素及变化程度。结果表明,沼泽、草甸剧减,优势降低,破碎化程度增加; 菜地增长显著,分布趋于集中。原因主要是受人类开垦挖渠等活动的强烈干扰。姜刘志等[8]利用2001年土地利用图、2005年及2010年的遥感影像,研究了2005—2010年大九湖湿地土地利用的动态变化和类型转换,以探讨生态恢复工程对土地利用格局的影响。研究发现,生态恢复工程实施后,湖泊和草甸面积大幅增加,菜地和旱地面积大幅减少; 土地利用类型转化主要表现为沼泽、草甸、林地向湖泊转化和菜地、旱地向草甸转化。前人研究对大九湖湿地土地利用状况有了清晰的认识,然而,以上研究涉及到的时间最晚为2010年,不能很好地反映最近的湿地土地利用方式。此外,前人研究涉及的湿地类型也较为有限,不能反映最新的大九湖湿地类型。

本文拟在前人工作及野外调查的基础上,建立大九湖最新的湿地土地利用类型,利用2005年、2011年及2017年3个时相的高分辨率遥感影像及2018年的无人机影像建立大九湖地区不同湿地类型的遥感解译标志,在此基础上解译并研究了2005—2017年12 a间湿地土地利用方式的变迁,探讨湿地演变规律及其驱动力,为大九湖湿地的生态恢复治理提供科学依据。

1 研究区概况及数据源

1.1 研究区概况

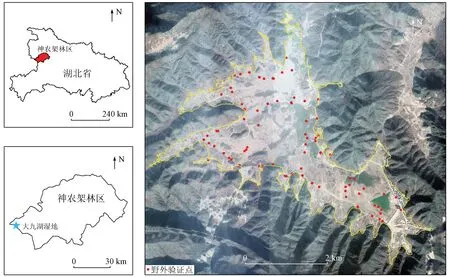

神农架大九湖国家湿地(109°56′~110°11′E、31°34′~31°33′N)位于我国第二级阶梯的东部边缘,地处湖北西北部大巴山脉东麓神农架林区的西南边陲(图1)。位于中纬度北亚热带季风气候区,属于典型的亚高山沼泽型湿地气候。年均气温7.4℃,年日照时数为1 000 h左右,年降雨量为1 528.4 mm,降水丰富且分布均匀,相对湿度达80%以上,年均无霜期为144 d。湿地周边山体岩性为白云岩、白云质灰岩等碳酸盐岩,在冰川侵蚀及岩溶、水流共同作用下,使峡谷地形变得复杂,周围群山环绕,东面的最高峰霸王寨海拔2 624 m,南面的四方台顶高2 600 m,中央为平坦的岩溶盆地,海拔1 730 m[9]。由于盆地的封闭作用加之植被发育,其内形成了一定面积的亚高山沼泽湿地,主要包括亚高山草甸、湿生泥炭沼泽、湿生草本沼泽以及湖泊等湿地类型。大九湖湿地不仅是华中地区现存最完好的北亚热带亚高山草甸和泥炭沼泽湿地,也是在全球同纬度地区罕见的亚高山地区高山草甸和湖泊沼泽湿地[10]。对沼泽中泥炭14C年龄测定发现,泥炭沼泽早在晚更新世末期就已经形成,相较于其他地区,大九湖泥炭沼泽形成时期较早,连续性强,沉积速度较慢,使得大九湖泥炭湿地对于研究古环境、古气候变化具有重要意义[11]。湿地位于长江和汉水的分水岭上,分布着大量落水洞和岩溶塌陷,其中盆地北侧落水洞分布较多,形成了落水洞群,使得保护区内主要的两条水系黑水河和九灯河以及地下水都汇集于此,再经由落水洞注入汉江的支流堵河,对丹江口库区的水环境安全起着极其重要的作用。

(a) 神农架林区在湖北省的位置示意图(b) 大九湖湿地在神农架林区的位置示意图 (c) 大九湖湿地2017年遥感影像

20世纪初大九湖地区还是荒芜人烟,到了20世纪40年代初该地人户逐渐增加[12]。近几十年来,大九湖湿地前后经历了3次较为剧烈的开发活动[9]。从建国初期到1986年,人们开始疏挖落水孔,扩大盆地泄水能力,并一定程度上扩大了耕地面积用于中草药特产品种植,牧场面积也有所增加。1986—2001年,政府实行开沟排水工程,对盆地内天然河道的裁弯取直,开通南北向的主干渠,并进一步疏通了落水孔,建立了大量的人工草场。从2002年开始大九湖乡政府极力招商引资,允许外商开垦盆地内沼泽地作为高山无公害蔬菜种植基地。以上开发活动使得大九湖湿地遭到严重破坏,湿地面积急剧减少。2006年6月大九湖国家湿地公园建立,从2008年开始启动了“大九湖湿地保护与恢复及公园建设工程”,包括大九湖湿地保护与恢复、基础设施建设、旅游开发、生态移民搬迁等一期工程建设。2010年11月,湿地恢复一期工程全部完工,并通过了省级验收。湿地自然保护区内农田基本上已经被其他土地利用类型所取代,生态系统正向健康的方向发展。

1.2 数据源

本研究收集了大九湖2005年、2011年和2017年的4种卫星遥感数据,包括分辨率0.61 m的Quickbird影像(2005年6月14日)、5 m的RapidEye-5影像(2011年8月27日)、0.5 mWorldView-2影像(2017年5)月和0.5 m的 Pléiades影像(2017年12月26日); 其中收集的Quickbird,RapidEye-5和Pléiades为已经校正的分波段影像。同时于2018年6月23日利用eBee plus采集了0.2 m分辨率的无人机高分影像。收集了大九湖地区行政界线图等相关地理图作为辅助数据。

2 研究方法

2.1 遥感影像解译

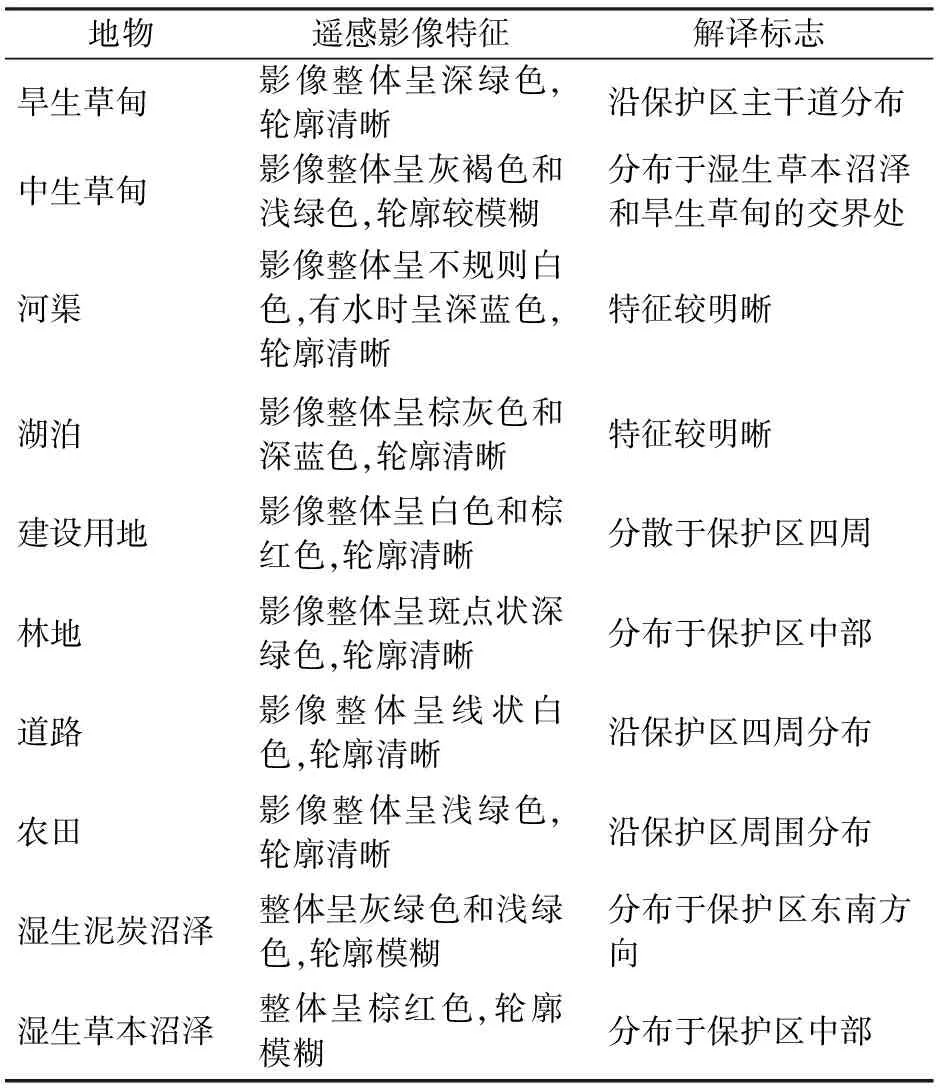

根据野外调查及前人工作[13],本研究将大九湖湿地土地利用类型划分为旱生草甸、中生草甸、湿生泥炭沼泽、湿生草本沼泽、农田、林地、河渠、湖泊、建设用地(道路)等9种类型。由于在影像上各土地利用类型之间的边界较为模糊,监督分类或非监督分类等计算机分类方法难以取得较好的分类结果。因此,本文采用目视解译的方法。首先通过遥感影像初解和野外调查,建立各种土地利用类型的解译标志(表1),然后对不同年份的影像进行目视解译。对于难于区分的湿生泥炭沼泽、湿生草本沼泽及中生草甸等,参照高分分辨率的无人机影像进行解译。完成之后,对结果进行野外验证,共采集了9个类别的114个野外验证点(图1)。最后用验证结果对初步结果进行了完善和精度评价,主要是部分歧义的地类边界、类别比较接近的湿地类型,如农田、旱生草甸、中生草甸及湿生草本沼泽和湿生泥炭沼泽等。

表1 大九湖湿地土地利用类型遥感解译标志Tab.1 Remote sensing interpretation signaturesof land use types in Dajiuhu Wetland

2.2 分析方法

本文对解译结果的分析研究主要针对大九湖地区湿地分布、湿地类型及其关系,湿地产生和消失、扩展和缩小的原因等进行分析。在人为和自然因素影响下,大九湖各种土地利用类型的数量在不同时段的变化幅度和速度是不同的。土地利用动态度可以定量反映区域土地利用变化的速率,用于对比不同时段土地利用变化差异和预测未来土地利用变化趋势有积极的作用[14]。某一地类土地利用动态度的计算公式如下:

(1)

式中,K为研究时段内某一地类土地利用类型动态度;Ua,Ub分别为研究期初及研究期末某一种土地利用类型的数量;T为研究时段长,当T的时段设定为年时,K的值就是该研究区某种土地利用类型年变化率。

(2)

3 结果与讨论

3.1 土地利用变化

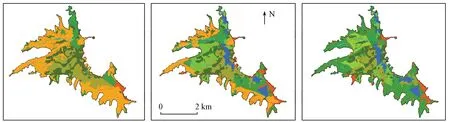

图1为2005年、2011年和2017年大九湖湿地土地利用解译结果。该图清晰地反映了不同时期的土地利用格局。从图中可以看出,研究区内土地利用类型在3个不同的时期发生了较大的变化。相较于2005年,2011年农业用地面积大幅下降,而2017年基本没有农业用地; 2011年新增加了湖泊。此外,不同的湿地类型也在发生演替。利用野外调查数据对3期土地利用解译结果进行精度评价。结果表明,2005年、2011年和2017年的解译精度分别为89.2%,90.3%和93.4%,Kappa系数分别为0.86,0.88和0.92,均大于0.7,满足研究要求。

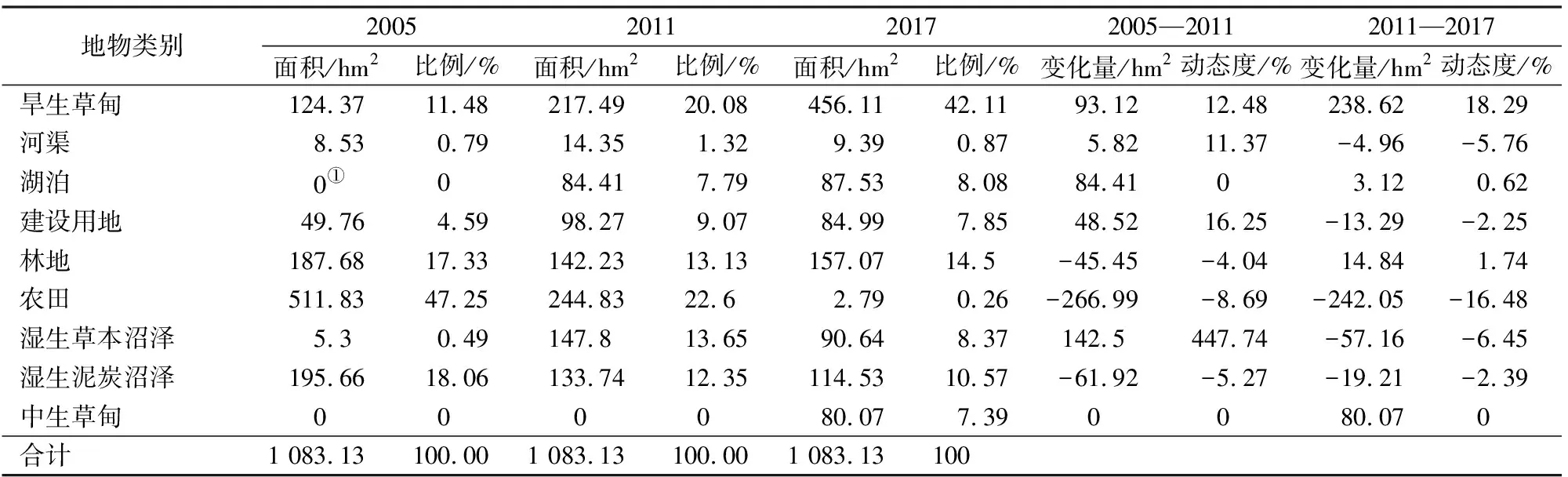

利用解译的3个时期的土地利用分布图及公式(1)计算统计得到不同时期的土地利用类型变化及动态度(表2)。从表2可以看出,3个研究时期大九湖湿地的土地利用类型发生了较大变化。其中相较于2005年,2011年新增了湖泊这一类型。在原有的土地利用类型中,呈增加趋势的主要为湿生草本沼泽、旱生草甸、建设用地,其中,湿生草本沼泽面积的增长最为显著,增加了约142.5 hm2; 旱生草甸、建设用地的面积也有所增加。呈减少趋势的有农田、湿生泥炭沼泽和林地。从变化的幅度来看,除去新增加的湖泊类型以外,湿生草本沼泽增加的动态度最大,为447.74%,其次为建设用地、旱生草甸和河渠。农田的减小幅度最大,动态度为-8.69%,其次为湿生泥炭沼泽和林地。

表2 2005-2017年大九湖土地利用面积及动态度等统计表Tab.2 Statistical table of land use change results of Dajiuhu wetland in 2005-2017

相较于2011年,2017年新增了中生草甸这一类型。在这一阶段,除中生草甸外,呈增加趋势有旱生草甸、林地和湖泊等。从面积来看,旱生草甸面积的增长依旧最为明显,增加量为238.62 hm2。呈减少趋势的为农田、湿生草本沼泽、湿生泥炭沼泽、建设用地及河渠。从变化的幅度来看,旱生草甸增加幅度最大,为18.29%,其次为林地和湖泊。农田的减小幅度最大,为-16.48%,其次为湿生草本沼泽、河渠、湿生泥炭沼泽和建设用地。

从变化的幅度来看,除去新增加的湖泊类型以外,湿生草本沼泽、建设用地和道路的变化幅度最大,动态度分别为447.74%和16.25%; 其次是旱生草甸和河道,动态度分别为12.48%和11.37%; 农田的变化幅度较小,动态度为-8.69%; 林地和湿生泥炭沼泽的变化幅度最小,动态度分别为-4.04%和-5.27%。

3.2 土地利用类型转换

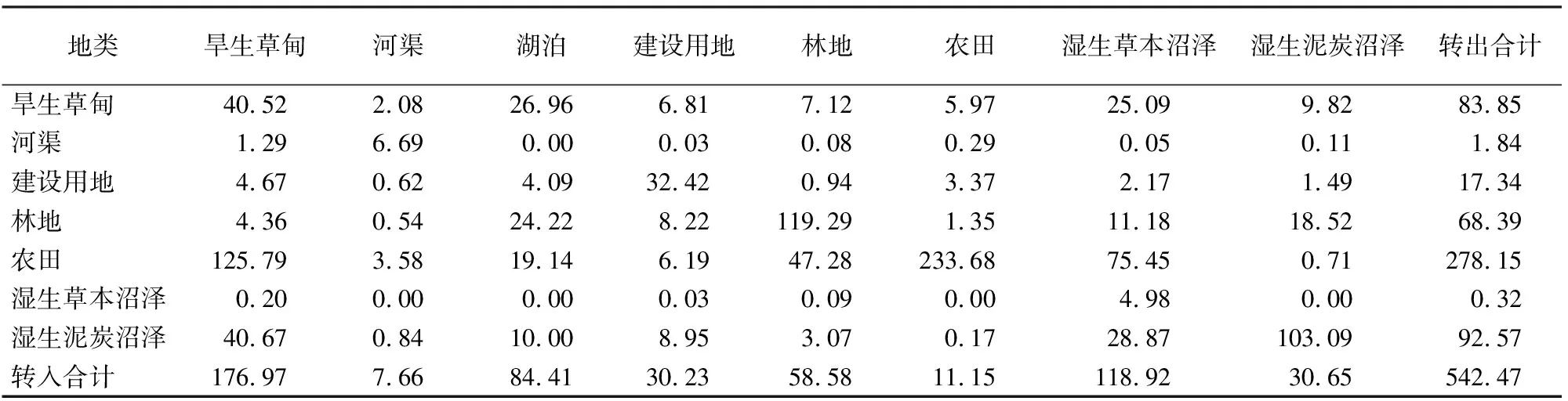

表3和表4分别为大九湖湿地2005—2011年和2011—2017年的土地利用变化转移矩阵,可以分析土地利用类型转化过程。

表3 2005—2011年大九湖湿地土地利用转移矩阵Tab.3 Land use transfer matrix of Dajiuhu wetland in 2005—2011 (hm2)

由表3可以看出,在2005—2011年这6 a间,各土地利用类型之间都存在着一定面积的相互转换。其中,土地利用类型转化最为明显的是农田、湿生泥炭沼泽向旱生草甸的转化和旱生草甸、林地和农田向湖泊的转化; 其次是农田、湿生泥炭沼泽和旱生草甸向湿生草本沼泽的转化。

表4 2011—2017年大九湖湿地土地利用转移矩阵Tab.4 Land use transfer matrix of Dajiuhu wetland in 2011—2017 (hm2)

由表4可以看出,在2011—2017年土地利用类型转化最为明显的是农田、湿生草本沼泽及建设用地向旱生草甸的转化; 其次是湿生草本沼泽和湿生泥炭沼泽向中生草甸的转化。下面详细分析3个研究时期不同土地利用类型的转换及空间分布变化。

3.2.1 湖泊

图3为解译的3个时期的湖泊空间分布图。从图中可以看出,从2011年起出现了湖泊,面积为84.41 hm2,主要沿北西方向线性分布在湿地低洼处。从表3可以看出,2005—2011年间,所增加的湖泊面积主要来源于旱生草甸(26.96 hm2)、林地(24.22 hm2)、农田(19.14 hm2)以及湿生泥炭沼泽(10 hm2)。从表2可以看出,2011—2017年间,湖泊面积略呈增长趋势,增加了3.12 hm2。所增加的湖泊面积主要来源于湿生草本沼泽,其他用地类型也都有少量向湖泊转化(表4)。历史上大九湖湿地常年降雨量充沛,且蒸发量较少,有较大面积的湖泊分布。自20世纪80年代中期开始,为了开垦耕地种植高山反季节蔬菜及其他作物,大九湖湿地经历了大规模的排水活动,导致湖泊水面消失殆尽,多种沼泽湿地类型急剧萎缩。自2006年6月成立国家级湿地公园以来,先后回填了沼泽地的排水渠,封堵了大部分落水孔,控制水流的方向,使得水流在湿地内得到均衡的分流,形成了自西北至东南方向的9个湖泊(图3)。

3.2.2 农田

图3为解译的3个时期的农田空间分布图。从图中可以看出,2005年的农田面积最大(511.83 hm2),随后减少到2011年的244.83 hm2,到2017年基本没有农田。农田主要分布在西部及西南部的盆地边缘地势较高的区域。从土地利用转移矩阵表可以看出,2005—2011年间,农田一共转出278.15 hm2,主要转化为旱生草甸(125.79 hm2)、湿生草本沼泽(75.45 hm2)及林地(47.28 hm2)等(表3),是该时期所有用地类型中转出面积最大的地类。2011—2017年间,农田一共转出243.01 hm2,主要转化为旱生草甸(201.74 hm2)及建设用地(21.64 hm2)等(表4),仍然是该时期所有用地类型中转出面积最大的地类。2005年前的农田是在原有湿地的基础上通过疏通落水洞、开挖沟渠等措施人工开垦而成。强烈的人为干扰不仅使湿地面积大幅减少,也打破了原有的湿地生态景观格局。2006年大九湖湿地公园成立以来,通过制止湿地范围内反季节高山蔬菜的种植,退耕还草、退耕还湿、退耕还林等措施,使得农田面积大幅度减少。

3.2.3 旱生草甸和中生草甸

图5为解译的3个时期的旱生草甸和中生草甸空间分布图。从图中可以看出,2005年旱生草甸只是零星的分布在保护区的北部、西部以及东部,面积为124.37 hm2。然而到2011年迅速增长为217.49 hm2,到2017年增加到456.11 hm2,主要分布在盆地西部边缘。旱生草甸是转移矩阵中转入量最多的一个类型,2005—2011年累计转入176.97 hm2,主要由农田(124.79 hm2)和湿生泥炭沼泽(40.67 hm2)转入(表3)。2011—2017年累计转入306.04 hm2,主要由农田(201.74 hm2)、湿生草本沼泽(44.59 hm2)及建设用地(40.88 hm2)转入(表4)。通过野外调查发现,在2017年的土地利用分布图中出现了一种新的土地类型——中生草甸,面积80.07 hm2,主要分布在盆地的西北部。中生草甸是沼泽向旱生草甸的过渡阶段。从转移矩阵可以看出,中生草甸主要由湿生草本沼泽(25.87 hm2)、湿生泥炭沼泽(25.24 hm2)及旱生草甸(14.26 hm2)转化而来(表4)。研究时段内旱生草甸面积的持续增加主要得益于一系列湿地恢复措施,如反季节高山蔬菜种植的制止及退耕还草等。

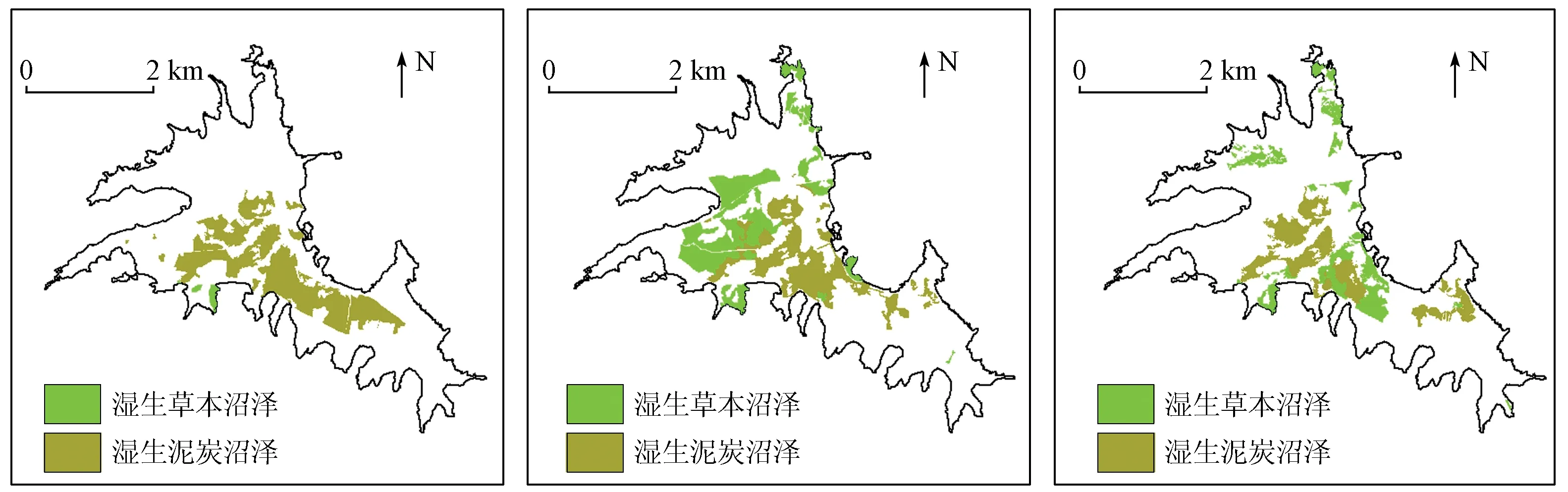

3.2.4 湿生泥炭沼泽和湿生草本沼泽

图6为解译的3个时期的湿生泥炭沼泽和湿生草本沼泽空间分布图。从图中可以看出,湿生泥炭沼泽和湿生草本沼泽主要分布在盆地中央低洼处。研究时段内,湿生泥炭沼泽的面积持续减少。通过转移矩阵可以看出,2005—2011年间,湿生泥炭沼泽主要向旱生草甸(40.67 hm2)、湿生草本沼泽(28.87 hm2)和湖泊(10.00 hm2)转化(表3); 而2011—2017年间,则主要向湿生草本沼泽、中生草甸及林地转化,面积分别为28.35 hm2,25.24 hm2和10.69 hm2(表4)。研究时段内,湿生草本沼泽的面积先增加再减少。通过转移矩阵可以看出,2005—2011年间,湿生草本沼泽主要由农田(75.45 hm2)、湿生泥炭沼泽(28.87 hm2)及旱生草甸(25.09 hm2)转换而来(表3)。2011—2017年间,湿生草本沼泽主要向泥炭沼泽(81.53 hm2)、旱生草甸(44.59 hm2)及中生草甸(25.87 hm2)转化(表4)。湿生泥炭沼泽主要是由泥炭藓组成。泥炭藓可以吸附相当于自身质量20~25倍的水分,因此常被用于苗圃、花卉中土壤的保湿。在利益的驱使下当地农民大量掠夺性地采集泥炭藓,造成泥炭沼泽的面积持续下降。同时,由于回填了沼泽地的排水渠,封堵了大部分的落水孔,导致沼泽土中含水量大幅增加,这会对泥炭藓的生存环境产生一定影响,也导致泥炭沼泽的面积的下降。

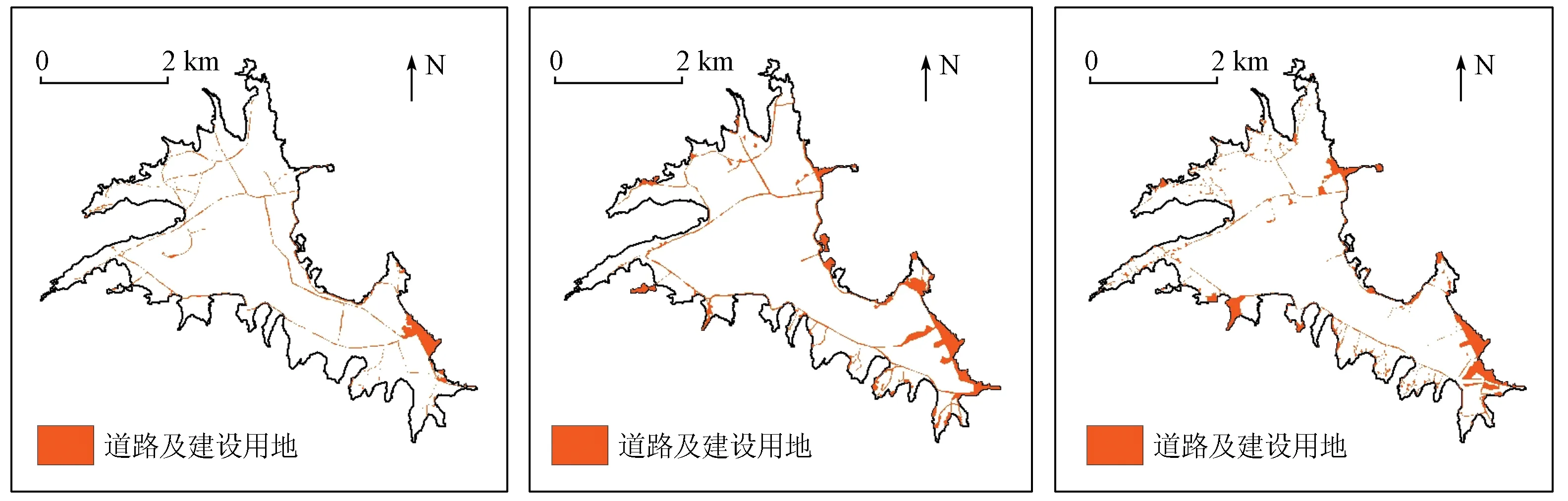

3.2.5 建设用地

图7为解译的3个时期的建设用地空间分布图。从图中可以看出,建设用地主要分布在盆地边缘地势较高区域,此外,在盆地的北部也有路网分布。建设用地主要是当地农民的居所、宾馆及大九湖公园管理局等设施。建设用地面积从2005的49.76 hm2增加到2011年的98.27 hm2,2017年又减少至84.99 hm2。这些变化主要跟当地政府决策有关。随着国家级湿地公园的建立,园内的生产格局也由以前的农业种植转变为湿地保护区。当地政府鼓励园区内的居民搬离保护区,在大九湖湿地大门入口附近的坪阡新建一个集镇,用来安置生态移民,在改善居民生活条件的同时也可以减少人类活动对湿地生态系统的影响。

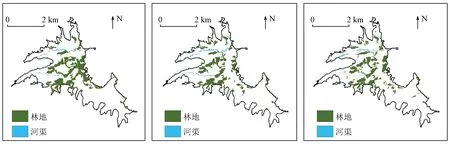

3.2.6 林地和河渠

图8为解译的3个时期的林地和河渠空间分布图。林地主要分布在盆地的中部,河渠则由盆地边缘向盆地中央汇聚。林地和河渠是大九湖湿地中较为稳定的2种土地利用类型,面积变化相对不明显,二者少量参加了与其他用地类型之间的转化,例如,除了2005年盆地东部的林地转换为湖泊外,其他年份的林地分布及面积较为稳定。

4 结论

利用高分辨率遥感影像解译了2005年、2011年及2017年3期神农架大九湖湿地的9种土地利用类型,研究了不同时期土地利用类型的动态变化和类型转换,并分析了驱动力,得出以下结论:

1)2005—2017年间大九湖湿地土地利用类型发生较大的变化。2005—2011年间,最明显的土地利用类型转化是农田、湿生泥炭沼泽向旱生草甸的转化和旱生草甸、林地和农田向湖泊的转化; 其次是农田、湿生泥炭沼泽和旱生草甸向湿生草本沼泽的转化。2011—2017年间,土地利用类型转化最为明显的是农田、湿生草本沼泽及建设用地向旱生草甸的转化; 其次是湿生草本沼泽和湿生泥炭沼泽向中生草甸的转化。

2)一系列湿地生态恢复工程措施的实施是土地利用类型转换的直接驱动力。随着国家级湿地公园的建立,以及当地政府对湿地范围内反季节高山蔬菜种植的制止,和退耕还草、退耕还湿、退耕还林等一系列湿地生态治理工程的实施,园区内的生产格局也由以前的农业种植转变为旅游业; 同时,当地政府在坪阡新建一个集镇,鼓励园区内的居民搬离保护区,大九湖湿地类型和面积均呈增加趋势,湿地景观得到一定恢复,湿地生态环境有所改善。