社会资本何以驱动公共文化服务供给模式创新

——对民族地区T牧区的考察*

祁志伟

0 研究背景

牧区公共文化服务是推进当地经济发展与精准脱贫的抓手,也是近年国家政策的关注点。2015年七部委联合印发《“十三五”时期贫困地区公共文化服务体系建设规划纲要》,为包括农牧区在内的贫困地区公共文化服务发展指明了方向;2017年国务院印发的《“十三五”推进基本公共服务均等化规划的通知》《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》指出保障人人享有基本公共服务是政府的重要职责[1],公共文化服务的目标要体现地方和民族特色,稳步实现公共文化供给与群众文化需求匹配[2];2018年国务院办公厅印发的《关于建立健全基本公共服务标准体系的指导意见》强调提升服务质量,创新治理方式,使人民获得感、幸福感更加充实,更有保障,更可持续[3]。

以南疆牧区的田野考察来看,牧区属于较为特殊场域结构,以少数民族聚居为主。牧民游走式的生活方式和习惯决定了其需要一种较灵活的公共文化服务供给模式。实地调研发现南疆牧区当前公共文化服务供给主要依靠政府主导的模式,市场和社会主导模式的动力尚显不足。尽管政府主导模式在一定程度上能够满足牧民对于公共文化服务的基本需求,但随着社会矛盾的转型、绝对贫困的消除、牧区文化环境的变迁以及边疆稳定治理的需要,新时代牧区对于公共文化服务需求呈现出多元化、多层次的特征,同时也产生了一系列公共文化服务实践上的困境:单一的公共文化服务供给模式能否满足多元化需求?是否应充分挖掘新时代背景下适应牧区发展的公共文化服务供给模式?如何消除牧区公共文化服务供给“最后一公里”的距离感。因此,基于不同视角下揭示新时代适应南疆牧区经济社会发展的公共文化服务供给创新模式尤为重要。

1 文献回顾

1.1 国内文献综述

通过对国内数据库(含图书、期刊、报纸等)、政府官网等检索,发现国内关于牧区公共文化服务供给及其模式相关主题的文献数量较少,一方面可能是因为牧区属于民族地区特有的区域场景,受地缘、人文、环境以及交通等因素的限制;另一方面,牧区公共文化服务研究属于公共治理领域视角和内容均比较微观的研究。结合研究内容与取向维度,近几年来国内既有文献中关于牧区公共文化服务供给的研究主要聚焦于供给问题、供给模式和建设和发展等方面,详见表1。

表1 近年国内牧区公共文化服务供给问题研究概要

此外,国内牧区公共文化服务的相关性研究还体现在以下几方面:

(1)牧区公共文化服务供给研究以“民族地区”作为区域场景。民族地区公共文化服务供给的相关性研究涵盖了牧区公共文化服务供给的大致情况。一方面,牧区公共文化服务供给属于民族地区公共文化服务不可或缺的部分。例如,西藏地区图书馆公共文化服务效能体系建设中突出了“以人为本”的核心理念(冯云,2018);乡镇公共文化服务与旅游业公共文化服务供给中注重公平性、均等性、便利性与公益性特征,融入少数民族文化需求,考虑了牧区特有的区域特征(黎文普,2018;柯平,2017;陶宁,2017)。另一方面,牧区公共文化服务是民族地区政府履行职责的具体体现。民族地区的安全与稳定、跨越式发展、文化传承以及生态环境保护等作为其显著特征,一定程度上影响公共文化服务供给水平,因此,政府加强顶层设计,优化转移支付功能,构建完善的公共文化服务供给体系(张冬梅,2018;李俊清,2017;李凯,2017);流动公共文化服务适应了牧区特殊的需要,民族地区政府在公共文化服务供给过程中形成了一种新理念,为民族地区提供了一种主动、规范、便利的公共文化服务,有助于推进法律公共文化服务体系建设与区域、产业一体化的飞跃发展(司马俊莲,2019;蒋莉莉,2018;李霞,2018;白维军,2017)。

(2)牧区公共文化服务供给的创新模式与困境研究。公共文化服务供给及其模式创新作为政府推进治理体系与治理能力现代化的基本内容之一,其与牧区特殊的人文环境、地缘政治以及农牧民的行为认知等诸多主客观性因素有关联。根据国家新时代牧区治理有效性与精准性的基本要求,牧区的公共文化服务供给模式逐渐多元化,供给内容更加丰富,供给过程更趋民主化。与此同时,该模式也存在现实困境。有学者认为,智慧公共文化服务供给模式依然是牧区治理的现实挑战,智慧服务供给模式存在资源建设短板、技术难以突破、读者需求相对比较狭窄的困境(李校红,2019);对于政府公共文化服务的供给,有学者认为采取政府与社会资本合作的模式更具有实践意义,能充分吸收社会力量和权威力量,有助于服务的精准性(刘梦祺,2019);也有学者基于牧区特征以及少数民族流动性特征的角度,认为可以尝试从两个方面进行公共文化服务供给模式的创新:一方面为固定的环境和居所创造服务,即从公共文化服务均等化和标准化的视角出发,基层“流动农家书屋”成为当前比较流行的一种服务模式(谢敏仪,2017);另一方面为流动人口创造服务,确保流动牧民等人口在户籍地和牧区居住地获得同样的教育、文化、医疗卫生等政策宣传服务与实际服务(兰民锋,2017)。

(3)牧区公共文化服务供给研究内容呈现多元性和差异性特征。以牧区公共文化服务为中心,开创了适应内蒙古牧区发展的“流动性”公共文化服务模式,推进牧区与城区和谐发展的新局面(郭文静、韩福荣、刘银喜等,2018)。此外,国内牧区公共文化服务供给研究聚焦于内蒙古牧区其他主题层面。与内蒙古公共文化服务供给略有相同之处的是,青海牧区的公共文化服务供给研究在以文化服务基础之上对牧区生产生活方式转变大调查与公共文化服务均等化方面进行分析(马起雄,2017;王丽萍、袁金霞,2016;张兴年,2015)。关于西藏牧区公共文化服务方面的理论研究主要以“城乡一体化”为背景,统筹城乡关系,推进西藏牧区公共文化服务的供给主体、力度、监管制度等,形成一套适应城乡发展的新模式(朱新林,2017)。以此为西藏牧区公共文化服务大背景,展开了包括牧区体育公共文化服务供给、医疗卫生服务水平以及民生政策供给等系列服务(田志军,2015;陈默、杨明洪,2014)。新疆牧区公共文化服务供给主要围绕“社会治理”与“精准扶贫”展开,因此,该领域的研究内容较少。北疆地区牧区相对广阔,有学者探究牧区寄宿制学校的公共文化服务、牧民生计、自然灾害处理与牧区环境等问题(刘锋,2019;李新辉,2018;陈祥军、马立新,2017)。

1.2 国外文献综述

过去20多年来,国外关于公共文化服务动机方面的研究显著增长,国际化、多学科和跨部门的元素日趋融入。公共文化服务供给研究主要聚焦于6个方面:概念研究的快速成长(Gregory B,2016)、基于网络参考分析的焦点研究(Lene Holm Pedersen,2012)、常见的出版刊物(Eskil Heinesen,2014)、研究设计与研究方法(Adrian Ritz,2016)、调查路线和实证结果模式(Anne Mette Kjeldsen,2013)以及研究样本中出版物对实践的影响(Thomas Pallesen,2013)。通过文献回顾,可以看出公共文化服务供给研究面临一定的现实困境,例如,公共文化服务动机尚未完全融入公共组织的人力资源实践(Brewer, Gene A, Sally Coleman Selden,Christensen,2015),对此,国外公共文化服务动机研究中的优化路径有:(1)公共文化服务机构应在管理中适当增加公共文化服务动机的做法(Richard M.,2012);(2)传统或替代奖励应采用系统付费而非绩效付费(Cooper,Harris,2013);(3)公共机构应对参与者的公共文化服务动机水平进行评估(Kim,Sangmook,2013)。此外,公共文化服务动机与社会期望存在一定的内在联系,例如日本、韩国、荷兰和美国的社会期望偏差的大小及其与民族文化有一定的关联,在集体主义国家(日本和韩国)和个人主义国家(荷兰和美国)的公民过度诉求于公共文化服务的动机,尽管这种偏见的程度和模式更强,在集体主义国家更加一致,因此,应在公共文化服务动机研究中调查社会期望偏差的影响,并在未来的研究中控制社会期望偏差(Kim,Seung Hyun,2016)。

近年诸领域公共文化服务供给模式不断有创新的实践,公共文化服务供给模式的创新与选择对于其客体满意度、服务内容、服务质量和效率具有一定的影响。例如,泰国根据人口结构采用混合式养老公共文化服务模式,注重传统公共行政模式下老年人群自我服务的意识,新公共管理模式下市政当局与私部门的合作以及建立了多元合作伙伴关系(Chaimongkhon Supromin,Sirirat Choonhakhlai,2017);赞比亚基于文化遗产保护视角,推出在国家和公共图书馆服务供给中的立法模式,破解了以往服务分散、效率低下以及管理机制等问题(Zulu,Paul,2017)。但亦有学者认为,提高公共文化服务供给效率的“合同签约模式”也不是唯一的选择,可以尝试增强内部基准测试与控制内外部供应者的可能性(Stine Munk Poulsen,2016);服务采购目标与内外部生产数量相结合来提高效率(Jesper Rosenberg Hansen,2016);爱沙尼亚公共供水服务采用了“公共、私人和混合公私”的模式,形成了政府与水公司组织间的良好信任与合同关系,通常各部门之间可以互相取代并提供高效服务(Peeter Peda,2015)。“自我供给模式”被认为是一种处理政府与市场结合失败的新范式,面对新的环境或条件,公民需要形成良好的自发秩序构建机制,进而得到政治家的大力支持(Mizrahi,2012)。随着公共文化服务供给内容与条件的现代化和复杂化,包容性发展的公私伙伴关系逐渐成为常态化模式(Anitha Medhekar,2014)。

目前国外非营利组织提供公共文化服务的模式较为常见且逐渐普遍化,但也衍生出服务质量问题,部分由非营利组织提供的垄断性服务可能会以牺牲质量来提高利润(Timothy Besley,2018);以“共同生产”作为核心要素,导致的结果就是如何对联合生产结果进行有效分配,由于弱势群体可能会受到缺乏知识或其他资源限制,若能推进“联合制作计划”,或许能解除对公民的限制,即减少不公现象(Jakobsen,2013)。早期研究发现,公共文化服务供给中的公平性更多的是体现在服务人员实际上做了什么,以及人们如何在他们的服务中受到教育(Eugene B.,2011)。同时,公共文化服务的绩效中也包含了效率、有效性和公平性等三大主要指标,而公平性往往易被忽略,解决该问题的有效做法则是要尝试履行同等支付、平等产出、平等投入以及平等满足的原则(E.S.Savas,2018)。

1.3 文献述评

综上,关于牧区公共文化服务的相关性研究较少。一方面,受地域调查的客观性限制与影响,获取实践性和经验性材料困难;另一方面牧区以少数民族为主,研究过程中会在语言交流、文化感知、生活习惯、地域信息挖掘以及职业伦理等方面产生阻力。综合国内外既有研究来看,国外的研究尽管因区域场景、地缘及要素的不同,但以“共生”治理与政策无缝隙衔接的角度为国内牧区公共文化服务供给模式的相关研究提供了新的视角。但就目前来看,国内牧区的相关文献主要集中于内蒙古区域,鲜有关于南疆牧区公共文化服务供给方面的探究。在以脱贫攻坚、乡村振兴战略的大背景之下,如何解构出南疆牧区当前公共文化服务供给的最优模式,既不浪费公共文化服务资源,亦能接近公共文化服务供给可持续目标,同时又能基于交叉学科的视角解释该趋势,则构成了本文研究的主要出发点。

2 社会支持理论及其解释框架

2.1 理论基础

社会支持理论(Theory of Social Support)产生于1970 年代,由Sally A.Shumaker、Arlene Brownell等提出并解释这一理论概念:提供者或接受者认为旨在提高接受者福祉的两个人之间的资源交换[4]。Gottlieb B H认为,社会支持就是人类服务中的非正式帮助[5]。社会支持理论最早应用于社区心理学和精神流行病学研究,后来逐渐引入社会学、教育学等领域。迄今为止大部分研究强调预测效度,忽略结构效度[6],主要体现为不同方法被用来评估社会支持的效果[7],限制了整合研究成果的意义;为捕捉社会支持理论的复杂性和多维性而产生的分类方法正在继续扩展并面临人际交易方面的风险[8],进而模糊了唯一支持的内容。社会支持的概念差异性依旧存在,需要在经验方法得到改进和支持理论发展之前加以确定:第一,明确区分社会支持性的内容和目的或功能。若这种区分没有做出,则很少有人关注社会支持应该如何工作以及它的影响是什么。第二,关于社会支持的研究网络特征,研究人员在政策执行过程中容易混淆网络与支持之间的联系。第三,在网络方法中隐含着社会支持主体应涉及至少两个人的理论认知,实践中的多数研究者不一定能正确认识到这一点;第四,正确区分看似有害但实际有益的互动,还要考虑供给者与接受者的观点;第五,有必要考虑社会支持的短期和长期效果之间的差异。

从最广泛的意义上看,社会支持是“社会”的本质,它是相互养育和关怀的社会网络。来自经济学理论的交换概念提供了解决支持性交换所涉及关系的相互依赖性方法,提出了这种相互依赖性可能影响寻求和接受支持的方式,以及随着时间推移关系的整体性效果[9]。社会支持理论强调“互惠准则”在这种文化中所起的作用,因为人们通常会回报从别人那里得到的利益[10],互惠可能会受到供给者对接受者所提供利益的实际成本和价值程度的影响。互惠模型的含义包括:一是互惠关系促使个体服务供给者与接受者之间形成相互依赖的关系,因此人们会积极付出劳动,然后才对惠及个人产生期望;二是互惠过程强化了供给者与接受者之间长期良好的关系;三是服务供给者对接受者的实际需求有清晰的认识;四是互惠模型鼓励接受服务者反过来帮助提供服务者及以外的人们。

一直以来,社会支持理论的社会价值与实践影响较显著,但关于社会支持理论的概念性方面存有少许知识性约束,包括:(1)社会支持的过程。如何支持、何时支持、为什么支持;(2)社会支持的长期影响以及服务供给者与支持者对社会总体支持的需求、获得感、期望和效果的权变方式;(3)社会支持的组织部分情感支持、有形支持、社会参与和认知指导方法。这些约束因素可通过模式调节的方式进行化解,且对研究的初始目标和预期效果不易产生负面影响,因此,本研究采用社会支持理论对公共文化服务供给模式进行阐释,该理论同样具有解释力。精准脱贫与乡村振兴背景下,公共文化服务是推进两大战略落地实施的路径,社会支持理论的解释力恰到好处:一是公共文化服务供给接受多元的、情感的、工具性的以及信息和评价的社会支持;二是公共文化服务本身属于一种稳定的人际社交网络关系结构,包含了家庭、社区、单位、亲友以及邻里等;三是社会支持理论强调“互惠模式”,公共服务供给者与服务者之间形成良性的依赖关系,凸显互相养育和关怀的社会特征;四是社会支持理论倡导公共服务的一种可行性、有效性和价值性的特质。

2.2 解释框架:“关系式供给”

“关系式供给”是我国牧区公共文化服务供给领域的创新实践。作为一个从“社会支持”理论延伸而来的解释框架模型,“关系式供给”理论核心要素为“社会支持”理论拓宽了应用范围与学术视野。基于此,本文结合南疆牧区公共文化服务供给实践,将“关系式供给”作进一步的诠释:以南疆牧区的公共文化服务现状为背景,通过案例和牧区(民)行为梳理隐性的互惠关系,分析显性的帮扶结构,培育牧区家庭、社区、亲友和邻里等多主体的人际交往网络结构,挖掘具有情感的、工具的、信息的社会支持,营造一种互相感恩和关怀的社会氛围。鉴于牧区特殊的人文环境,民族地区政府政策分层次、分步骤地满足牧区对公共文化的多元需求,根据上述界定,可以从四个方面理解“关系式供给”。

一是“互惠”与“帮扶”关系结构并存。乡村振兴背景下,新牧区建设、三治融合以及牧区精神文明建设塑造了牧区家庭、邻里、社区之间在公共文化服务领域的互惠与帮扶关系,该模式以社会共同价值观、文明观、道德观和治理观为宗旨,凸显牧区资源共享与治理的时代特征。

二是情感的、工具的和信息的社会支持。“关系式供给”是一个社会互动关系生态圈,旨在供给公平、可持续的公共文化服务,而“互惠”模式表达了人与人、家庭与家庭以及邻里之间互帮互助的一种非正式治理行为,是以个体为纽带的关系网,这种模式具有自发性和自愿性、且带有情感的服务过程。此外,“关系式供给”需要以政府政策工具、信息化媒体工具或非政府性的工具等实现服务目标。

三是营造了互相感恩和关怀的社会氛围。“互惠”与“关系”构成了牧区社会治理的网络结构,而网络节点与网线能够较好地检视社会行为,非正式和正式的帮扶对牧区在场、牧民行为规范与认知皆有意义,且从价值观的角度表达公共服务的本质:互惠感恩与人文关怀。

四是分层次、分步骤供给公共文化服务。“关系式供给”实质是不同社会资本的延伸,社会支持需要一种集体行动的逻辑,而需求的满足与否取决于社会支持是否被有效接受,或社会支持能否有效导出,因此“关系式供给”模式下的社会支持也要以牧区实际为先决条件。社会支持理论的解释框架从四个维度阐释对牧区公共文化服务供给的适应性和解释力。本研究尝试将“社会支持”理论应用于南疆牧区公共治理领域,以期能更好地揭示牧区公共文化服务供给的新内涵。

3 研究设计

3.1 研究样本选择

研究区域的选择决定研究内容的指向性,鉴于目前学界鲜有对南疆牧区进行研究,本文以普遍性问题作为价值参考,重点研究并厘析南疆牧区公共文化服务实践模式乃本文的亮点。本文通过田野考察,选取T牧区作为研究对象,其特殊性表现在:(1)T牧区属于典型的边疆深度贫困地区;(2)T牧区属于半农半牧区,集畜牧、种植和生产于一体;(3)T牧区地理位置偏远,海拔总体处于3,000米以上,距离生活区路程较远,交通便利程度较低;(4)T牧区以单一性少数民族人口为主,有其独特的民族文化;(5)T牧区属于“三区三州”区域范畴,其公共文化服务供给与精准脱贫目标具有耦合性。

3.2 研究资料收集与处理

为有效收集南疆T牧区公共文化服务供给模式的详细材料,充分呈现牧区的原始状态与基本特征,笔者分别于2018 年7 月18 至26 日、2018年12月22日至2019年1月2日以及2019年7月16至31日等三个不同阶段入驻南疆T牧区。借助田野调查、入户访谈和参与式观察的过程完成了基本素材的收集,数据材料的时间节点基本上介于2018年7月1日至2019年8月1日之间,后期于2019年10月和11月穿插两次电话和微信访谈作为补充性材料,以期产生“以点见面”的透视效应。同时,结构化访谈、参与观察和自我体验是本研究获取资料最基本、最有效的方法,这些“融入感”为进一步掌握和了解牧区农牧民现代化过程提供了认知的可能。

表2 T牧区样本原始数据获取基本信息

基于文本资料收集和参与式观察方法以外,非结构化访谈与既有文献资料分析也是材料收集的重要途径。牧区公共文化服务动态监测与评估流程涉及了团场、社区主要负责人的座谈会内容,同时,参与观察过程中以非结构化访谈的形式收集相关信息也是关键步骤(见表2)。另外,为了尽可能地丰富材料,确保研究素材基本要素的完整性和系统性,文献资料挖掘与分析也成为研究的必要过程,因此,还选取了近3年来牧区相关的统计年鉴、新闻媒体报道、图书期刊、宣传稿以及互联网材料等,通过关键词检索的方式,获取与本研究主题相关的文献材料。

根据研究目标和内容的需要,遵循研究属性和维度的充分性,样本原始数据选取的标准以不再提供新的信息为准,最终选取2018~2019年间的16项牧区当地样本,访谈对象19人,收集的有效语料共计180条(见表2)。通过开放式编码、主轴式编码和选择式编码对相关原始资料数据进行归纳,使语料类属属性与指向得到充分发展,最终样本的确定是以新样本不再提供新信息为准,即达到类属的理论饱和。研究以座谈、参观、入户、内部资料查阅以及交流与访谈的形式获得了有效数据,该过程涉及的参与者(具体参与者以字母代替)主要包括连队干部(LG)、指导员(ZDY)、社区干部(SL)和工作人员(SG)、第一书记(DS)、下沉工作组(FHJ)、支教团教师(ZJT)、对口支援负责人(FZR)与工作人员(DKZ)、牧区致富带头人(ZFR)、村集体经济人(CJT)、档案室负责人(DAY)、文化活动中心管理员(GLY)、农牧民(NMM)、文化宣传员(WXY)和牧点联络员(LLY)等。

3.3 研究方法

扎根理论属于典型的质性研究方法工具[11]。该工具的应用一般直接以现象观察作为切入点,基于已获取的原始材料进行“归纳-演绎”的过程,最后发展至主题研究的相关度理论,比较适用于理论解释缺乏的相关研究。本研究主要采用了扎根理论的方法,通过牧区原始资料的有效获取,以开放式编码、主轴式编码和选择性编码等三个阶段完成了对材料范畴的归纳与总结。从牧区本土材料自下而上地构建概念理论,在系统性收集牧区嵌入式主体与社会资本网络结构的基础上,探寻并揭示出10类开放性范畴、5类主轴式范畴和3类选择式范畴,最终揭示出牧区多元主体在不同范畴语境中行为互动与社会吸纳的核心概念,由此提炼出牧区社会资本型公共文化服务供给的创新模式。

渥巴锡纪念碑雕像为青铜所铸,身著蒙古武士军服,骑马远眺,给人的印象是纪念有余,英姿不足,座骑雕塑更是缺乏动感。与耸立在新疆和静县城中心广场的汉石玉渥巴锡纪念雕像相比,后者的坐骑作奔驰状,大大提升了渥巴锡的英姿。

表3 T牧区人口结构、基层单位和基础组织

4 公共文化服务供给模式构建:T牧区的田野考察

4.1 牧区地缘环境与人文环境

(1)T 牧区地缘环境。T 牧区位于天山南麓,地处W县3个乡镇,由8块飞地组成,2019年1月26日草场确权499.6平方公里,边境线长240公里。海拔高度2,160~4,891 米,年均气温1度。辖区面积78.3 万亩,天然草场面积66 万亩,人工草场0.5万亩,戈壁荒滩面积12.27万亩。牧场均处于边境一线,距离场部85公里以上。牧民常年在边境线内放牧巡逻。一牧场位于W县T乡,户籍人口39户133人,辖区26.95万亩,守护两个通外山口。二牧场位于W县L乡,户籍人口52户192人,辖区面积36.70万亩,守护着3个通外山口。三牧场位于W县T乡,户籍人口32户116人,辖区总面积18.6万亩,守护着3个通外山口。

(2)T 牧区人文环境。T 牧区属于“三区三州”的类型,深受单一产业、生态脆弱、高寒条件、戍守任务以及人口密度的影响。历经15年奋斗,T 牧区已营造了良好的人文环境,在生态自然条件有所改观的基础上,生产技术、畜牧方式、生活起居以及公共认知有了质的改善,人口结构、基层单位和基础组织结构也逐步完善(见表3),经济发展水平有所提升,2017年末牧场生产总值共2,720 万元;牧场基础设施、农业设施、边防巡逻设施等投资力度逐渐加大,交通运输条件稳步提升,民生领域就业、教育、文化、医疗卫生与社会保障整体性发展稳中向好(见表4),残疾救助政策体系逐渐完善,广告媒体工具开发应用、政策宣传与“双创”工作取得较好的预期效果。公共文化领域对口支援持续进行,2017年内地对口单位捐赠30万元用于公共球场、公共文化馆和文化娱乐设施建设;“民族团结一家亲”活动开展以来,制定了结亲教育转化方案,形成常态化结亲“多对一”模式,通过物质帮扶、精神帮扶、入户走访、谈心交流,解决了困难户的实际问题,促进了各民族团结的感情。牧场开展普法讲座共1,425 次,举办文化娱乐活动16 场次。截至2018年末,T牧区在抗击雪灾、边防巡逻方面的能力有所提升,社会性与自然性风险预警机制逐步完善。

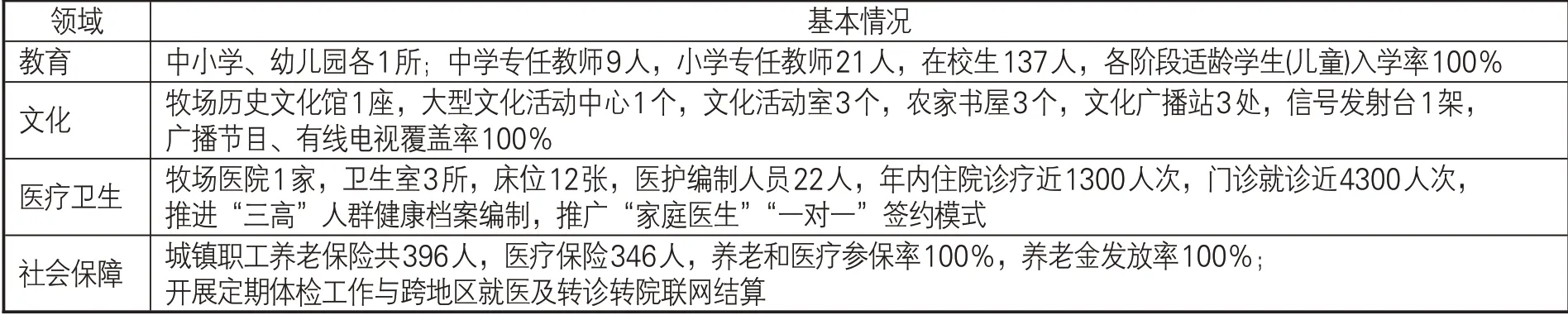

表4 T牧区教育、文化、医疗卫生与社会保障情况

4.2 牧区公共文化服务供给模式构建

4.2.1 多重语境下的社会资本牧区社会具有丰富多彩、形式多元的地域性现象特征,这些特征从不同侧面表达了地方治理所呈现的内在规律和逻辑。当前,以公共服务均等化政策、农牧区精准脱贫、乡村振兴战略与铸牢中华民族共同体意识等多重语境下,牧区公共文化服务供给的实践模式愈加体系化,而只有透过T牧区近年来的社会治理现象,才能“从现象到本质、从不甚深刻的本质到更深刻的本质的深化的无限过程”[12]。之所以引出社会资本在T牧区公共文化服务中具有显著社会效应的结论,与笔者先后三次赴样本区域的参与式观察和开放式交流的深切体会密切相关。每次深入T牧区皆有不同的感触,但有一种体会和印象是深刻的,即“十二五”以来一种新生的社会力量在牧区渐渐扎根,即社会资本。表5总结和提炼了当前T牧区四重语境下社会资本的基础性指向。需要说明的是,本文的研究目标在于以牧区“公共文化服务供给”为核心,最大限度地收集与此相关联的社会资本性型材料,在此基础上分析社会资本在不同维度下的角色扮演与网络关系结构,这也为后文社会资本型公共文化服务供给模式构建提供了基础性参考。

表5 T牧区多重语境下的社会资本基础性指向

4.2.2 社会资本型公共文化服务供给多元要素结构

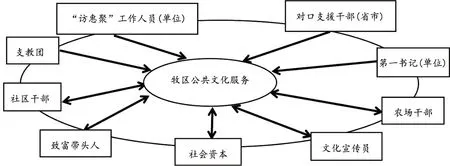

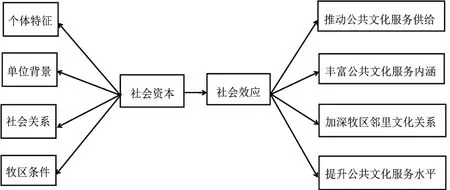

传统公共文化服务供给模式对政府和市场的依赖性较高。随着社会矛盾转型、国家治理体系与治理能力现代化推进,诸多基于国家和市场之外的社会力量逐渐融入公共文化服务领域。通过对T牧区公共文化服务的实践调研和观察发现,以科层式嵌入和社会资本融入为特征的基层行政治理结构变迁与政策议程设置是牧区治理的显著特色(参见图1,图中单箭头表示单向关系,双箭头表示双向关系)。根据图1 厘析,可发现牧区公共文化服务供给是基于诸政策场景与多元要素结构的系统性耦合过程,其突破了传统公共文化服务治理的既有窠臼,丰富并拓展了牧区原有的行政职能结构。图1以社会资本、第一书记(单位)以及对口支援干部(单位)等多元要素呈现出一个网络结构。从形式上来看,服务主体科层式嵌入与社会资本要素融入逐渐形成了T牧区“结构-功能”范式的公共文化服务供给场景,而实质上凸显了牧区基层治理中行政幅度的扩容。在原有行政层级不变的基础上,行政幅度扩容的制度优势在于有效地吸纳来源于不同领域和方向的社会资本,推动治理理念与方式的可持续转型,为公共文化服务供给注入现代性元素。

图1 T牧区社会资本型公共文化服务供给多元要素结构

4.3 社会资本要素的本土网络结构

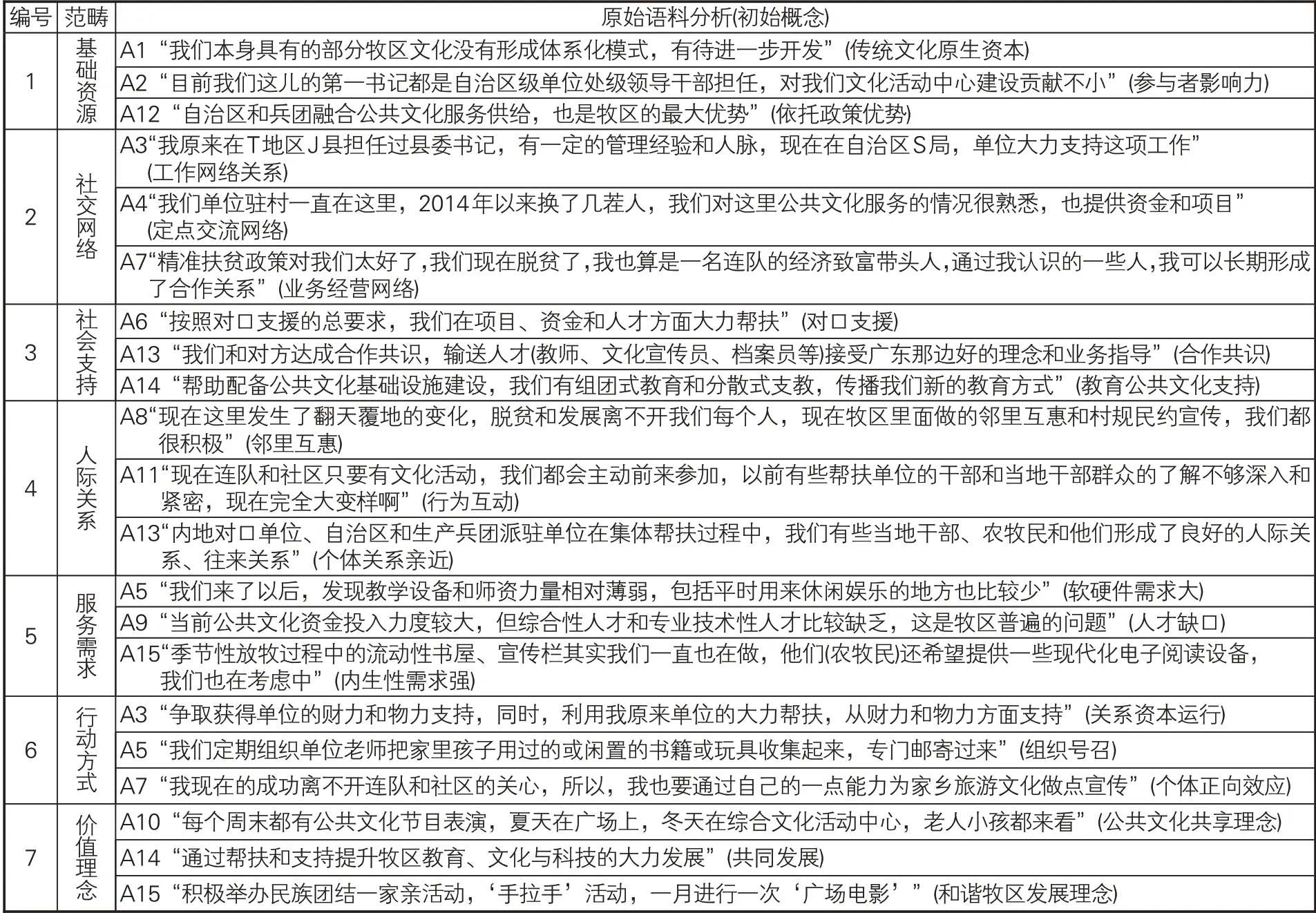

(1)开放式编码。通过对前期三阶段收集的原始资料进行整理、分析和提炼,进而完成开放式编码。从原始语料中提取与社会资本相关的行为、方式或案例实践作为对应语标。开放式编码是对前期大量原始语料的聚类分析、深度凝练与归纳概括,完全依赖于原始资料,目的在于将“行为人”置于当时的场景中进行自然性描述,避免其他因素干扰。经过去粗取精、去伪存真、由表及里的提炼和剖析过程,最终从原始资料中抽象出10个范畴(见表6),这些范畴从多个维度反映了社会资本的产生及其对牧区公共文化服务供给模式的现实效应。

表6 社会资本要素在多元治理主体语料中的开放式编码

(续表6)

(2)主轴式编码。主轴式编码可从原始语料范畴中进一步解析出主范畴概念。研究发现,表6 中诸范畴之间存在一定的内在逻辑关系,鉴于此,表7 着重以原始资料中“10 大范畴”作为基础材料,归纳出社会资本网络要素的5大主范畴。

表7 主轴式编码

图2 社会资本网络关系生成及其公共文化服务供给模式

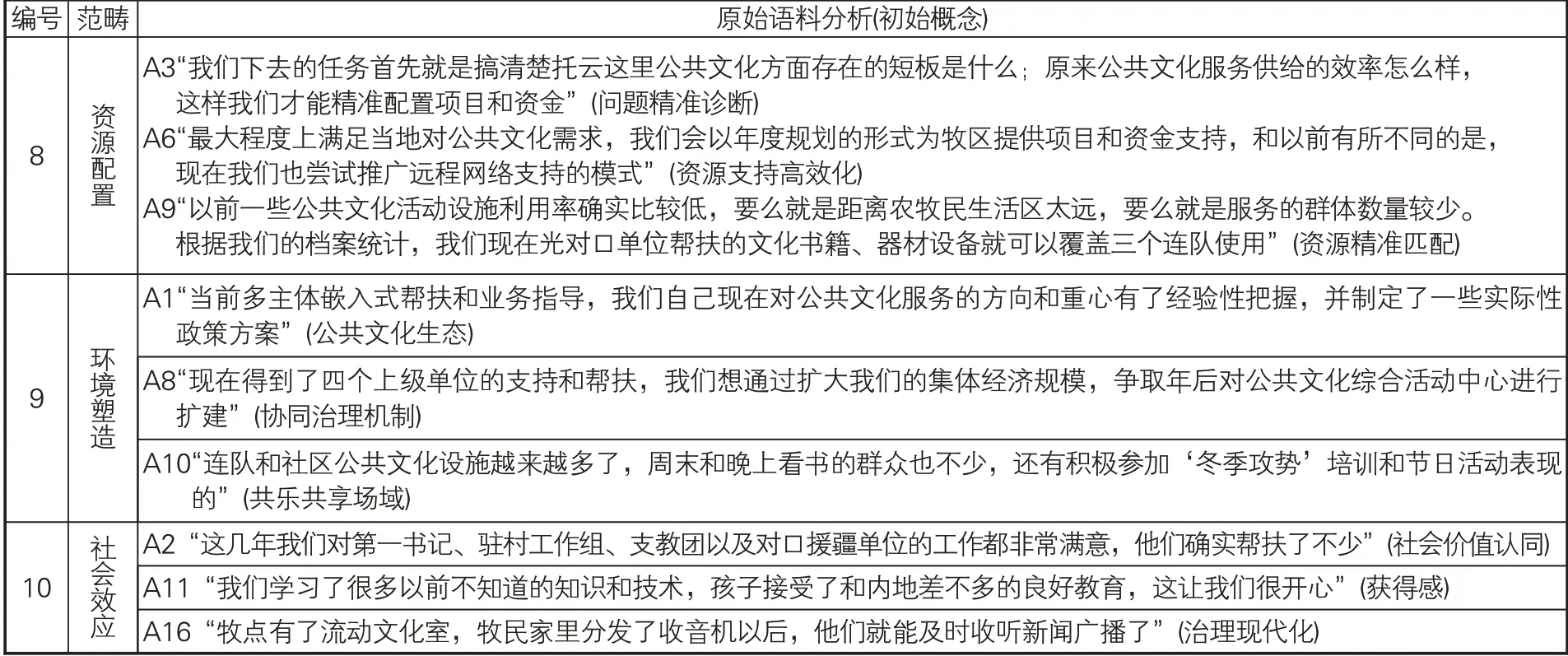

(3)选择式编码。选择式编码基于开放式编码和主轴式编码的相关性分析而形成关键步骤。选择式编码对原始语料和实际观察结果进行不断的优化、凝练和剖析,对已成型的类属与概念进行再分析和比较,挖掘主范畴、对应范畴与社会资本网络关系之间的内在联系和逻辑演绎,将上述内容再次抽象化,即实现从语义范畴、对应范畴与主范畴之间的层次性递进。经过系统性和细致性的分析发现,选择式编码阶段对10类范畴和5类主范畴的高度语义抽象基于开放式编码和主轴式编码的全过程语境,体现了社会资本要素在牧区公共文化服务供给过程中的自然生产与自发秩序构建(见图2)。

5 社会资本型公共文化服务供给模式阐释与社会效应

5.1 供给模式阐释

埃莉诺·奥斯特罗姆认为,“信任”与“合作”既可应用于像草场这样的公共治理惩罚机制中,同时,二者亦可作为牧区公共文化服务供给的社会资本,合理开发并利用该类社会资本,则能够有效地利用草场自然资源并为之提供更优质的公共服务。列维·斯特劳斯认为,“社会资本是另一个秩序世界的媒介与工具,社会行动本身具有真正的意义”[13]。由此发现,社会资本作为公共服务的治理基础与动力指向,为牧区公共治理提供了解释框架。通过前期三次系统性的实地调研、参与式观察、交流访谈以及相关数据的收集,发现新时代牧区社会发展的主要矛盾对于精神文化层次提出了更高要求,当前T牧区公共文化服务供给已成为当地精准扶贫与乡村振兴战略政策执行的核心内容之一,公共文化供给过程中以邻里互惠、社会帮扶与关系资本等作为抓手的社会资本型公共文化服务正成为牧区当前的主要治理模式之一,也是政府和市场之外的新兴力量,具有显著的灵活性和应用性。以社会支持理论的基本观点来看,支持主体、支持方式与支持效果等三大维度作为解释社会支持网络的应有要义,而社会资本应然属于一种柔性的、典型的社会支持网络要素,其生成、实践与模式成型对牧区公共文化服务供给具有时代性和代表性价值(见图3)。鉴于此,本文基于嵌入式主体而提出的社会资本型公共文化服务供给模式是典型的以“社会支持”为最佳解释,以“认知-情感-意动”为目标导向的现代性治理,其能够更好地厘析“社会资本”在T牧区公共文化服务供给过程中的演绎与结构网络生产,因此本研究以认知产生、情感嵌入与行为意动三个阶段作为模式阐释的基本范式。

图3 社会支持主体的社会资本及其社会效应关系

5.1.1 认知产生阶段

社会资本的壮大,为牧区多元主体认知产生提供了应有的实践价值,而身份认同与文化秩序成为认知产生阶段重要的构建要素。结合既有理论框架与T牧区实践来看,T牧区公共文化服务供给过程中嵌入式结构为社会资本的积累提供了成长的空间和价值构建维度,包括秩序构建与主体间的互动影响力。牧区公共文化服务的需求受地域、人文以及其他客观条件的约束,因此,其具有地域性差异。根据社会学和人类学的基本观点,列维-斯特劳斯(Levi-Strauss)、马林诺夫斯基(Malinowski)、孔德(Comte)以及涂尔干(Durkheim)等人认为,行为互动的超个人性与超经济性以及关系的重要性对社会现代化具有显著效应[14]。在经济欠发达的农牧区公共文化服务供给在项目、人才和资金配置等方面均存在现实短板,而社会资本的确能够有效缓解并消除这些问题,其具体解释维度包括:第一,嵌入主体对原有治理主体具有弥合功能,第一书记、对口支援主体、下沉工作组及支教团等主体要素以“关系资本”和“人力资本”的形式聚焦于牧区多元化公共文化需求;第二,T牧区基层干部、农牧民和嵌入的多元主体间通过“支持”与“被支持”的互动关系得以维系;第三,嵌入式主体本身就有一类的身份,T牧区当地干部和农牧民同样具有一类身份,彼此间对于身份的认同和一致性表达有效地推进了牧区公共文化基础设施项目建设、教育人才支援、对口帮扶以及精准脱贫等领域的协同发展;同时,多元主体的嵌入加速了T牧区公共文化服务体系与秩序的创建,其自身行动及其附属社会资本对牧区原有治理结构、行为观念和服务模式具有深层次的影响力,其目的在于通过任务型组织的方式拓展牧区行为主体的原有认知,凸显行为互动和社会资本吸纳对于公共文化服务供给的现代化价值。

5.1.2 情感嵌入阶段

服务结构和关系互惠是情感嵌入阶段的重要构建要素。从T牧区公共文化服务结构现状和关系互惠行为来看,嵌入式多元主体、资源以及其他要素有机融入牧区社会的现实已然表明,多层次、多领域的交互关系实质上构成一种公共文化服务过程中的情感嵌入,对现有公共文化宣传、文化资源共享以及牧区精神文化培育具有典型意义。牧区公共文化服务供给受精准脱贫与乡村振兴等因素的多维因素推动,实践证明社会支持已普遍被接受,以家庭、亲友、邻里和社区间的网络结构初步形成,个体之间、个体与集体之间的行为互动为社会资本的积累搭建了应有的基础条件。T牧区地域身份的特殊性决定了其接受社会支持的多面性,而社会支持的本质即表现为以单位或个人的影响力或实际行动合理、合法地获取诸多提升牧区公共文化服务品质、丰富当地公共文化服务种类以及供不同民族精神消费的公共产品,与此同时,社会支持者自我影响力的发挥亦是一种特殊的社会资本。社会资本的积累实现了社会支持者与当地不同群体行为互动而产生的关系资本维护,其过程一方面厘清了牧区当前公共文化服务供给与需求之间的平衡性问题,另一方面形成了内外关系主体间的情感互信。

社会支持催生的多元社会资本释放出四大功能,维系着一大功能。首先,社会支持本身作为一种嵌入结构能够释放“适应”功能,即社会支持网络系统从牧区以外的环境中获取所需的资源(即社会资本),并在牧区新型网络结构中进行资源的有效配置。其次,社会支持网络的构建依赖于T牧区连队、社区、基层干部与农牧民的普遍认可与情感互信,在此基础上,随着社会支持网络的扩大,更多的社会资本有序汇入牧区当地,为满足牧区不同层次和需求的公共文化服务提供现实动力。再次,党的十八大以来,在兵地融合治理大背景下,T牧区公共文化服务供给取得丰硕成绩,资本吸纳显示出超越与拓展治理边界的迹象:一方面,对口支援单位注入了新的资本要素;另一方面,自治区层面下沉的社会资本要素为牧区提供了公共文化服务体系与服务能力现代化的可能条件,同时,作为顶层设计与政策执行的核心主体,自治区政府和兵团对于嵌入式主体的资源整合积极有效,这才使得社会支持网络整体化运行更加稳健有效。最后,牧区公共文化服务供给以区域文化、融合文化和现代文化为主,同时致力于塑造公共文化软环境和硬环境,嵌入式个体或集体借助合法路径获取的社会资本有效地改善和满足了当地群众对于公共文化的基本需求,由此衍生了新时代文化润疆的时代使命和边境公共文化服务的共同体观念。使命与观念的出现经过社会网络结构的传播和引导,在牧区社会逐渐得以适应和常态化。社会支持的长期影响则是服务者、被服务者对社会的总体期望、获得感和效果的权变方式,亦是一种情感的、工具的、信息的以及评价的治理模式。

5.1.3 行为意动阶段

公共文化服务资源可持续供给是行为意动阶段的重要构建要素。从T牧区公共文化资源供给实践来看,以社会资本作为公共文化服务供给的一种新兴力量产生了区别于传统政府和市场为核心的特殊功能。社会支持理论强调营造一种互相感恩和人文关怀的社会氛围,“互惠”和“关系”成为社会网络结构的主要内容之一,同时追求一种可行性、价值性和有效性的公共目标。这些独特的资源要素、关系价值为牧区社会资本的积累提供了基础性条件,也是构建新型公共文化服务网络关系的应有要义。科尔曼认为,社会行动者参与到社会关系的行为取决于其具体行动目的,还可以导致市场体系、权威体系或者规范体系的形成[15]。作为嵌入式治理主体,其通过资本和资源要素的融入加速了对牧区公共文化场域的塑造,提升了牧区农牧民文化认知、技术水平、政策感知以及社会素养等整体性能力。行为互动的直接效应表现为多元主体对于推进牧区公共文化服务体系与能力现代化目标的实现,进而表现出基本态度和积极参与的行为倾向,由此带来的社会认同感和群众获得感推动了双方行为的互动表达,进而推动了社会资本吸纳的高阶范式。

社会资本吸纳加速了优质资源向T牧区的有效配置,人才资源支持成为最显著的标志。资源配置的初衷在于更好地供给服务,补齐牧区公共文化服务原有的短板。综观调研数据和实践考察,发现资源的可持续供给影响了嵌入式主体的策略行动,一方面,考虑国家和社会治理的政策需要,实质性地嵌入和参与已经成为常态化范式;另一方面,地方依恋加速了不同地域文化主体的思想互动,更多的行为主体对于国家和社会的认同以及边疆治理使命感和责任感的认同逐渐提升,因此,社会支持网络结构环境中不同主体为改善牧区公共文化服务环境、优化公共文化资源配置而创造和吸纳的社会资本本质上即是一种时代的价值观和行为倾向。

5.2 社会效应

5.2.1 社会资本在牧区公共文化服务供给中的作用

T牧区Z社区是当地最早建立的,社区内部有一个公共文化广场,面积不大,包括一间20平方米不到的办公室,2014年前主要负责社区办公人员和社区农牧民文化活动管理,平时的工作就是适逢节假日或有活动演出时负责布置场地、安排桌椅板凳,条件非常有限,所以举办集体活动的次数和参加的群众也不是很多,质量也不高。近年来,国家和自治区以及兵团在政策层面积极践行“一体化、均等化、全覆盖”的城乡公共服务理念,农牧民参与度和实践效果有了一定程度的显著性。

(1)政策契机与社会资本介入。T牧区公共文化服务供给以国家政策作为基础动力,借力于社会嵌入式多元主体的力量,进而实现了“先借力,后发力”的发展模式目标,其重点任务在于实现牧区当地资源与嵌入资源之间的可持续互动。

“2014年以来,我们结合全面建成小康社会的总目标,把重点任务还是放在了精准脱贫方面,接着2018年我们又把乡村振兴纳入进来,这两项政策都对牧区的公共文化服务建设有具体要求,所以,这时候第一书记、驻村组、对口支援单位还有支教团等一起参与进来,大家把精力放在不同领域,公共文化服务建设自然也就得到了多个方面的社会支持。”(2018年7月25日LG的访谈内容)

国家政策的设计与执行,一方面为公共文化服务供给提供了政策场域环境;另一方面,政策引导不同社会主体嵌入牧区基层社会治理的过程,其实质上表现为社会支持网络结构的形成与社会资本的积累过程。作为任务型的治理目标,T牧区公共文化服务供给依赖于地方优势与外来主体的协同推进,第一书记、下沉工作组、对口支援单位以及支教团对于个体行为的合理性与合法性给予及时回应和关切,并以集体行动的方式向牧区公共文化服务做出承诺和互动。该过程中个体与集体互动的方式多以信任网络与规范政策、行为流程等社会资本作为行动条件。

(2)社会资本的挖掘及其实践效应。社会资本介入牧区社会的治理目标在于促进基层流动与地方再造,实现以个体兴奋带动群体兴奋的可持续目标[16],而供给产生的根本动力和方向源自T牧区公共文化服务的现实需求。新事物取代旧事物的过程即是新旧范式的蜕变过程,针对牧区特殊性、多元性的公共文化服务需求,以政府为核心的公共服务模式难以触及所有领域,而社会资本的挖掘及其应用恰好弥补了这一尴尬角色。第一书记、下沉工作组和支教团属于自治区政府和兵团治理重心下沉的体现,目标性治理与角色性融入尤为关键,三大主体之间以及三大主体与牧区当地干部、农牧民之间的互动交流为其资本的挖掘奠定了良好的基础。

“当时一到了这地方,社区办公的地方看上去有点破旧,说实话,心理也不是滋味。那怎么办呢?我们也有任务,鼓励自己先适应下来,半年以后,我基本上摸清了底细,为了解决农牧民看书的愿望,我主动和我原单位(THJ)取得联系并说明情况,没过一周原单位就把24万元的支持经费打了过来,一下子来劲了。”(2018年12月23日DS的访谈内容)

信任与支持行动鼓舞第一书记在公共文化服务设计策略、工作方式以及路径表达等方面产生了内生性动力,其合法性行动得到了集体认同与地方接纳,鉴于此,更多的资源吸纳与社会资本获取成为一种工具性范式,也是突破以往政府和市场为核心的创新思路。其最显著的特征在于实践效果与治理成本以及社会反响较为凸显。

“我的好朋友在W市开着一家家具公司,我给他说了我现在驻点的地方文化活动室地坪、窗户、天花板以及桌椅板凳太差了,还给他微信发了照片,后来他亲自带人来看了以后,给我们量身定做了基本上所有的设备,我又想办法弄了3万元进行整合和精装。”(2019年7月26日FHJ的访谈内容)

“我们给原单位同事发了消息,他们一个月内收集了家里孩子不用的书籍和玩具,然后一起邮寄来了。”(2019年7月22日ZJT的访谈内容)

5.2.2 社会支持主体对牧区公共文化服务供给的影响力

社会支持主体作为社会资本产生的结构载体,突破了T 牧区公共文化服务供给的传统模式,为当地公共文化服务中要素流动、资源配置与体系建设注入了实践性活力。通过实地调研、观察与随机访谈,鉴于研究过程中遵循“一对一”数据采集模式,研究共收集到的98份数据均属有效,其目的在于以数据方式揭示T牧区不同身份、不同领域内98 位受访者(包括牧区干部、学校教师、文化管理员以及农牧民等)对社会支持主体行为与社会资本型公共文化服务供给模式的客观态度,进而厘析社会支持主体对牧区公共文化服务供给的影响力。经过分析、加工以及统计分析后,发现受访主体对于社会支持主体的行为逻辑、社会影响力以及实践效果整体上较为满意;社会支持主体对因自身能力、行动以及资源等条件的不同,其公共文化服务供给的能力和实践影响亦有所不同。社会支持主体对牧区公共文化资源配置、人才供给以及工具应用的过程中催生了新的社会资本,较为显著的成效体现在软文化塑造与硬文化建设两个层面;根据数据统计与分析,第一书记(单位)与下沉工作组对当地公共文化服务供给的影响力较大,比值分别是43.88%和23.47%。在众多的社会支持主体网络中,依靠原单位积累资本和扶持力量最为常态,通过69.39%这个比例可以清晰反映出来;依靠社会资本和多元主体支持,T牧区公共文化服务环境可持续发展的雏形基本见效,文化认同和关系亲近成为边疆民族地区牧区社会资本型公共文化服务供给的显著成效。

6 结语

随着南疆牧区社会治理的变迁与牧区对公共文化服务的多元化需求,以政府为主导的公共服务供给模式在共识性、覆盖面和可及性方面略显滞后。通过对南疆牧区的田野考察,可发现当前牧区在全面建成小康社会之际,多元社会主体对南疆牧区的嵌入式帮扶与“授人渔”的方式显著提高了当地公共服务质量和群众满意度。以多主体行为互动与社会资本吸纳为核心要素的社会资本型公共文化服务供给模式正在加速形成,有效地弥补了传统治理中以政府为主导的服务模式,二者统筹推进,打通了南疆牧区公共服务供给“最后一公里”的现实难题,缩小了牧区差异化公共服务的空间距离感。结合既有理论与实践,可以发现社会资本型公共文化服务供给创新模式作为一种牧区治理能力现代化的具体应用,其通过牧区社会治理现象而抽象出的理论范式,对牧区的特殊性治理极具解释力和驱动力,也是对探索南疆牧区公共文化服务规律性内容的权变指向。