乡村善治与村级权力机制的重构

倪宁静 全永波

摘要 在乡村振兴大背景之下,结合乡村治理过程中存在的多元主体,以村级权力机制的重构为切入点,通过乡村善治当前存在的主要困境与理论阐述,构建一个对多元主体进行权力机制重构进而最终实现乡村善治目标的理论逻辑和分析框架。再基于浙江典型社区治理的案例,针对其中主体间权力架构发挥的作用进行分析,为乡村善治提供实践依据并反映现实意义,从而佐证了在村级多元主体权力机制重构的前提下最终实现乡村善治的现实可行性。

关键词 乡村善治;权力机制;实证分析

中图分类号 D422.6 文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2021)04-0257-05

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2021.04.069

Rural Good Governance and the Reconstruction of Village Power Mechanism—Empirical Analysis Based on the Governance of Typical Communities in Zhejiang

NI Ning-jing, QUAN Yong-bo (School of Economics and Management, Zhejiang Ocean University, Zhoushan, Zhejiang 316022)

Abstract Under the background of rural revitalization, combined with the multiple subjects existing in the process of rural governance, with the reconstruction of the village-level power mechanism as an entry point, through elaborating the main dilemmas and theorey of the current rural good governance, constructs a theoretical logic and analysis framework that reconstructs the multi-subject power mechanism and finally achieves the goal of good governance in rural areas. Based on the discussion and analysis of typical community governance cases in Zhejiang, this article analyzes the role of the inter-subject power structure, provides practical basis for rural good governance and reflects practical significance, thus supporting the practical feasibility of achieving good governance in the countryside under the premise of reconstructing the village-level multi-subject power mechanism.

Key words Rural good governance;Power mechanism;Empirical analysis

作者簡介 倪宁静(1996—),女,浙江绍兴人,硕士研究生,研究方向:乡村发展与治理。通信作者,教授,博士,从事公共治理研究。

收稿日期 2020-05-26;修回日期 2020-11-24

继乡村振兴战略提出之后,党的十九届三中全会《决定》指出“尽可能把资源、服务、管理放到基层,使基层有人有权有物,保证基层事情基层办、基层权力给基层、基层事情有人办”。根据浙江省统计年鉴的数据显示,农村人口从2013年的3 993.86万人减少到2018年的3 893.45万人,农村劳动力从2013年的2 459.55万人减少到2018年的2 287.47万人。随着农村人口的日益减少和农村劳动力的日益流失,农村愈来愈呈现“空心化”趋势,从而使得农村更加缺乏相应的治理主体。乡村善治本身需要多元主体的配合与协作,需要权力配置的多元化[1],这对其构成了一定程度的挑战,同时也对村级多元主体的权力机制的重构形成了新的思考与研究。

党的十九大报告提出,“打造共建共治共享的社会治理格局”,强调了多元主体参与治理的新思路、新局面、新气象。现阶段,针对乡村治理过程中村级权力机制存在的重重困难与挑战,主要从以下5大主体着手分析,分别是:村民、乡贤、村委会、基层党组织、社会组织。作为核心主体的村民,在乡村发展与治理过程中缺失主体性、缺失话语权,政治权利、经济权利、社会发展权利未能得到充分实现,以及村民的参与意愿和能力均有限[2];对乡贤而言,农村中存在资源利用限制的政策,以及高度集权治理的现状,从而导致乡贤在农村中的发展空间受限;对村委会而言,村委会存在行政化的倾向,承担了过多的行政职能,导致农村基层组织的权力结构异化,存在贪腐现象,同时村委会凌驾于党组织之上的情况

也时有发生[3];对于基层党组织而言,存在弱化、虚化、边缘化等严重问题,党组织的领导作用和政治威信都大大降低,缺乏领导力,不利于带领村民等推动乡村善治[4];对社会组织而言,由于受到基层政府以及行政机关的干预,导致发展动力不足,使得其发展较为缓慢或者流于形式,没有真正发挥到它的作用与价值。

根据以上所存在的困境与难题,发现善治与实践存在一定的反差,实际上是对村级不同主体权力机制重构的挑战,即需要对不同主体权力的架构进行重新梳理,进一步说明了主体多元化存在的必要性与重要性,从而实现多元主体共治模式,最终走向乡村善治。将乡村善治与村级权力机制重构有效结合起来,借由多角度出发并利用案例分析去探讨深究,使得其更具有参考性与前瞻性。

中央农村工作会议强调“必须创新社会治理体系,走乡村善治之路”。何玲玲等[1]从三大体系的治理主体结构角度,对多元化主体详细阐明了其角色功能与作用领域,进而实现乡村善治。在广大农村地区,存在“政治冷漠”、监督动力缺失、超出一定范围的权力导致的腐败等情况,从而使得加强对村官权力的民主监督更显必要性,进一步寻求权力监督路径[3]。陈旭东[5]则是从“后陈经验”视角出发,从以人民为中心、坚持问题导向、全面观点、立规在前、创新突破方面阐述了村务监督制度能够长效管用的原因。陈党等[6]借由浙江典型的成功经验,分析在村级民主监督方面的主要障碍与对策建议,进而有利于村委会权力的有效监督与制约。对基层党组织的“三化”分析缘由,说明了赋权、明责、奖优三者相统一对克服“三化”问题的本质性作用。吴晓燕等[7]提出了乡村振兴中引进人才的关键性,从历史的乡绅过渡到现在的乡贤,乡贤返乡在乡村治理中具有的现实意义和对其局限性进行规范引导,实现乡村共治。赵定东等[8]则解释了乡贤参事会扮演着多重角色以及发挥的增能功能,从对外关系与对内管理视角分析问题与局限性,对乡村善治有一定的参考意义。在推动社会治理向基层下移的过程中,社会组织在乡村振兴过程中具有关键性价值,面临着诸多困境以及由此采取的对策措施[9]。龚上华[10]从农民赋权角度对其进行权力的配置,使得农民的主体性在权利、经济、治理、发展方面有所体现,多角度赋权从而推动农民权利的发展。毛安然[2]进一步从农民主体性角度阐述了农民在经济、社会、文化方面的主体缺失,并强调了政府、市场、社会对农民赋权的重要性所在,以及由此在乡村振兴中带来的乡村价值。从话语、技术、法律赋权方面推动乡村治理转型,对其概念與内涵进行深度系统地解读,对村级权力机制有新的见解与思考[11]。Arora[12]则是对于瑞典在农村治理中的自愿协会为核心,通过多层次治理的新模式,来研究如何使用关于社区协会的思想来动员农村政策,减少国家的干预,使得公民社会能拥有更多的发言权,从而更好地理解农村治理中的民主和权力。

基于对以上文献和期刊的阅读与分析,笔者发现在乡村振兴战略的大背景下,有关多元共治的乡村治理的研究数量较多,多数研究会结合“三治融合”及有关理念,对多元主体的职责与作用进行详细地阐述,进而发挥多元主体之间的耦合关系对乡村善治或乡村振兴产生的显著影响,从而得到具有建设性的对策或总括性的结论。然而对于村级多元主体权力设置存在的诸多不合理之处的研究相对较少,对村级权力机制的研究仍处于基础阶段,有待深入探讨,每一主体在乡村善治中存在必要的困境或阻碍,通过合适的路径探索与案例分析对于村级权力机制进行重构更显研究的重要性与必要性。

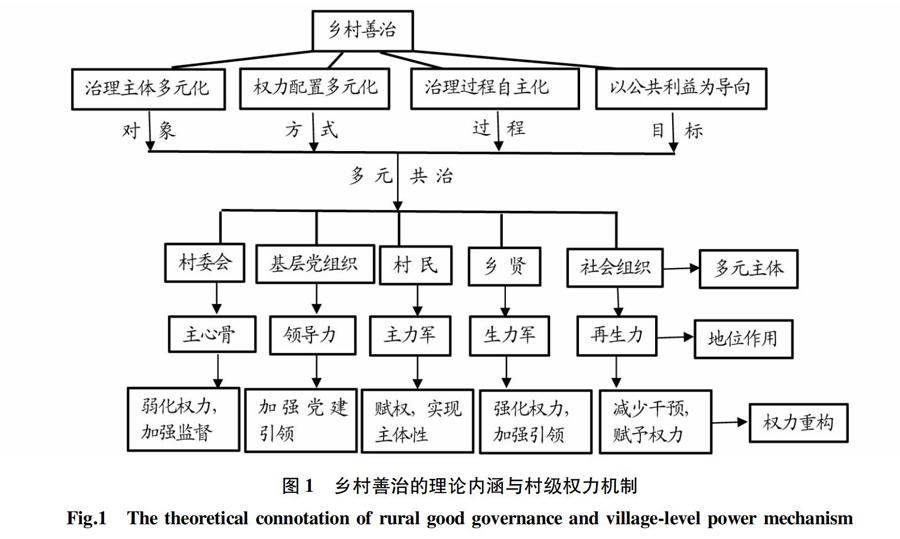

1 理论逻辑与分析框架

《关于加强和改进乡村治理的指导意见》指出“要走中国特色社会主义乡村善治之路”;在十九届中央纪委四次全会上,明确“强化对权力运行的制约和监督”;《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》指出“建立健全党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的现代乡村社会治理体制”[13]。以下将从2个方面着手分析,第一部分是乡村善治的理论内涵的4个方面,第二部分是理论分析框架。

1.1 乡村善治的理论内涵

1.1.1 治理主体多元化。治理不同于管理,从“管理”到“治理”的一字之变,实际上也是一元主体上传下达的模式转变为多元主体的互动交流。笔者所讲的多元化的主体,主要包括村委会、基层党组织、村民、乡贤、社会组织等。

走乡村善治之路,治理主体多元化中的关键性因素是“人”。有主体、有人才,充分发挥各大主体的职责与能力。村委会作为基层群众自治组织,需充分发挥村委会作为乡村主心骨的核心力量;基层党组织作为乡村善治中多元主体共治的一条主线,应坚持和发挥其强大的领导核心力量;村民作为村庄中的核心主体,是乡村振兴建设的主力军、建设者;乡贤作为乡村中具有名声、威望、公信力的群体,是乡村善治的突击军和生力军;社会组织作为乡村善治过程中的强大的再生力量,已成为政府购买第三方服务的主要形式。以上主体一定程度上能够为乡村善治提供智力支撑和人才保障[14]。

1.1.2 权力配置多元化。

一般来讲,权力运行自上而下的单向模式,但乡村善治的理念提出了权力的多元化配置,即权力运行是交互型的。权力配置多元化源于治理主体多元化,在乡村治理中,要弱化村委会的权力,设置各类监督委员会,加强对村委会权力的监督与制约;对基层党组织理应加强党建的引领,转变工作作风,努力发挥“头雁效应”的作用;对村民赋权,充分落实村民的知情权、监督权、决策权、话语权等,需要发挥村民的主观能动性与参与积极性;乡贤应成为基层政府向村级延伸的权力载体。乡贤通过参与村民选举,一定程度上获取了乡村治理的合法性,回乡参政形成了对村级权力机制的挑战;对社会组织而言,政府应对社会组织这一主体赋予一定的资金与资源,资源的背后即权力,使其具有一定的自主性。这样有利于各大权力配置主体提高参与乡村善治的积极性与主动性,加强团队的凝聚力与责任感。

1.1.3 治理过程自主化。

研究发现,就乡村自身存在的特点,如所处面积较为广阔、人口分布较为分散、有资源无利用等,或者存在乡村有人无权,有权但没有得到良好的利用或发挥等,进而对乡村权力机制的重构和治理过程自主化形成了更有力的挑战,政府更是要从管理型转向服务型,加强对基层主体的多向指导,强调以人为本、时刻考虑民意。乡村善治要求各主体在宏观层面上,响应国家的号召、落实国家的政策;在微观层面上,实行自主自治,自我管理、自我监督。对于所提及的村委会、基层党组织、村民、乡贤、社会组织等主体,结合政府的积极引导、政策的支持和自身在治理过程中的主观能动性,协作共治,力争实现乡村善治、互利共赢、推动发展。

可见,社会组织作为乡村善治过程中的强大的再生力量,已成为政府购买第三方服务的主要形式,其地位和作用也得到了充分的认可与肯定。社会组织具有公益性和自治性,以服务为主要目的,社会组织为村民搭建起一个互通交流的平台。其一,村民可以向社会组织表达自己的利益诉求,或者可以将有关活动的建议与意见反馈给其他主体;其二,村民可以加入到社会组织的行列中,直接参与到乡村善治的建设中,积极贡献自己的一份力,力争建设美好家园[9]。

2 实证分析

2.1 “村民说事”:源于象山的“金名片”

其始于宁波象山西周镇杰下村,2009年初,村民因一笔补偿款提出质疑与争议,随后由党支部书记带领召开村民进行开会,将补偿款的每一笔去向说地明明白白,解除了村民心中的疑虑,建立了彼此之间的信任。受此启发,只有搭建起村支部与村民之间的协商沟通平台,建立长效机制,才能逐步实现乡村善治[16]。

2.1.1 构建乡村自治的创新平台。

发挥基层党组织与村民之间协商合作的向心力。根据中共象山县委的行动计划和若干意见,从制度上要求党员干部引导村民开展“村民说事”。“村民说事”制度可谓是一大创新之举,“村民说事”主要由四个部分组成,分别是“说、商、办、评”,形成一个闭环模式。首先是“说”,村民遇到事情就敞开说、亮出来说;其次就是“商”,商讨对策,关键是党的领导,由党组织带头协商讨论;然后是“办”,不是拖拖拉拉,搞形式主义,而是由党员干部起到先锋模范作用,着手去办村里大小事;最后是“评”,评价事情的成效,由村民说了算,每个人都具有发言的权利,评评处理的方式方法以及效果如何,今后应如何改进或优化,形成相应的对策或机制。这一制度印证了村民具有的话语权以及打破村民主体缺失性的境况,基层党组织真正落实到行动,加强党建引领[17]。

2.1.2 构建乡村法治的实践平台。

发挥基层党组织和乡贤共同参与的价值。为了让“村民说事”制度得到法律的保障,象山县基层党组织和政府将警察同志、网格员、法律顾问等纳入其制度内,以及一些离退休党员、老干部、返乡知识分子等乡贤的参与,协助化解纠纷工作,从而有助于村民的利益诉求得到合理途径的表达,有助于村民的自身权益得到应有的保护,推动形成人人尊法守法的乡村善治良好氛围。2017年起,通过“村民说事”制度,共计化解矛盾事件4 000多起,调解率达96.1%,积极开展评议会2 000余次,群众的满意度指数达96.9%。这两大主体的共治,一定程度上强化了其在乡村建设中的权力与地位,促进党建工作。

2.1.3 构建乡村德治的提升平台。

发挥村两委班子与社会组织的协作共治。一个原本赌风盛行的旭拱岙村,由村支书借由“村民说事”的平台,尝试探索了诚信指数考评制度,针对的主要人群是党员干部与村民,每季度由基层党组织召开班子会议,实行差异化管理,有其差异性的考评内容。通过成立道德评议会,定期对于村民、党员日常的综合表现进行客观评价与评分,奖罚分明,使得考评制度公平公正。从而有助于形成坚固的崇德立德的治理支撑,走出“以德治村为先”的善治路径;以关头村为试点,试行简办婚丧宴席,结合本地特色农产品,提倡勤俭节约的传统美德,以往村干部会对村民的新事进行劝说,现在在村两委班子和红白理事会的宣传引导下,村民能自觉主动地联系红白理事会来记账和监督。婚丧礼俗纳入村规民约和社会主义核心价值观的宣扬,有利于乡风文明得到进一步提升。以上正是村两委班子和社会组织在村级权力机制方面的重构,加强了党建引领,赋予了社会组织一定的权力参与乡村治理。

2.2 “三治融合”:治村型乡贤为主导

该案例源于诸暨市枫源村,该村是“枫桥经验”的发源地。以“三治融合”为前提,以村主任、村支书为治村型乡贤,一方面发挥了乡贤的引领作用,另一方面体现了村两委班子的主力作用,对于乡村善治起到了推波助澜的显著影响[18]。

2.2.1 “自治”——“三上三下”民主决策机制。

形成以村两委和村民共同参与的模式。在治村型乡贤的主动带领下,“三上三下”机制是村两委和村民之间良性的互动和运行。“一上一下”即是村两委深入群众、体察民情,通过村民的广泛参与与意见反馈,对村庄里的相关事宜及时征求意见并收集上报。“二上二下”则是村两委召开民主议事会、参事会等方式,探讨研究各种方案,使得方案能得到优化并不断完善。“三上三下”为村委会与基层党组织对所拟方案进行审议并执行决策阶段,由村民代表进行后期实施。这种机制正是落实村民的监督权与决策权,强化其主人翁的身份地位,由此对于村委会权力进行一定程度的弱化,并对基层党组织的党建进行强化。

2.2.2 “法治”——实施软法“村规民约”。

推进乡贤与村民为一体的法治建设。枫源村以乡贤为引领,依靠其在乡村中的社会影响力与感染力,带领村民们自觉积极地参与到實行村规民约的法治建设中。通过村委会、基层党组织的表率作用,知法守法,自觉地将权力关进制度的笼子,为村民树立榜样。枫源村以防村干部出现贪腐、集权的现象,创立了相应的监督机制,并予以事前事中事后监督程序化、规范化。权力来源于基层,也要服务于基层群众。为此,枫源村利用懂法学法乡贤人士,为村民定期举办法律宣传讲座、法律案例分析以及提供专业化的法律咨询,为村民提供利益诉求的途径和渠道,保障村民的主体性。根据广大村民的意见与建议,对村规民约进行多次修订与完善,并将其予以公示、广而告之,使得每个村民都能知晓各项条约与规矩。

2.2.3 “德治”——创新发扬乡贤文化。

展现党员的先锋模范和社会组织的引领风范。在乡村治理中,以德治为引领,是发展乡贤文化更高层次的要求。枫源村具有悠久的历史文化,自古以来拥有着“枫桥三贤”的乡贤文化。通过带头模范的党组织和具有自主性的社会组织一同致力于乡贤文化的传承与发扬,定期评选最美孝子、最美家庭、最美道德模范等以及所组建的“5+X”的社会组织网格,如纠纷调解会、红枫义警、乡贤参事会、580分会等核心社会组织,积极呼吁村民参与以德治村的行列中,传递身边的正能量,通过自身实际行动感染村民,营造一个具有良好村训、有素质、有公德心的文明村。推进以德治村,实现乡村善治。

3 路径对策

3.1 走乡村善治之路,完善村级小微权力清单的机制

3.1.1 加强村干部权力的制约与监督。

根据《村民委员会组织法》等规定,村委会对权力的行使,受村民会议、监督委员会、基层政府等多元主体监督。只有村干部的权力受到多元主体的制约与监督,在一定程度上才不会导致权力的滥用以及腐败现象的频频发生。以完善村级小微权力清单为切入点,明晰权力事项、规范运行流程、织密监督网络、强化组织管理,整治村干部的工作作风,规范权力运行,强化权力监督,使其依法履行自己的职责,夯实法治基础[19]。

3.1.2 加强考核机制与权力问责机制。

通过定期走访调查、民情访谈,对村干部自身工作进行考核,以防出现不作为、乱作为的现象;对村级组织和村干部所持有的资金、资源等村务权力进行公开透明化;加强约束、监管与问责,增强村干部的防范风险意识,努力提高治理腐败效能。以问题倒逼激发乡村善治的动力,以责任倒逼监督村干部的权力,并监督主体责任的落实,有利于对主体进行责任的有效追究,有利于强化问题、目标、效果导向,有利于推进乡村治理的建设与发展。

3.2 走乡村善治之路,加强党建“顶层设计”

3.2.1 加强基层党组织权力与人才队伍建设。

对基层党组织书记进行赋权,可参与一定范围的基层决策,并设置相应的制度,实行基层党建和行政职务有所交叉,有利于全面落实党的领导。基层政府需加大一定的资金投入,提供专业人才和技术支持,提升党组织的领导力和组织力。要加强基层党组织能力与素质建设,加强对干部队伍综合素质的培养,强化党的理论知识储备,用理论武装头脑,增强党性修养,提升党组织在村庄中发挥的战斗堡垒作用。

3.2.2 明确基层党组织权责与考核奖惩机制。

基层党组织需明确权责、严格考核、奖惩分明。权责呈对立统一的关系,基层党组织需严格遵照执行《中国共产党支部工作条例(试行)》,加强组织内部建设;通过严格考核的方式,督促党组织各成员切实履行自己的职责,避免各项活动流于形式,避免出现“三化”问题;奖惩分明、优胜劣汰,便于选出德才兼备的带领人,领出一支受人尊敬的好班子,共建美丽乡村、美丽家园。

3.3 走乡村善治之路,构建村民、乡贤、社会组织一体化的权力监督机制

3.3.1 强化村民、乡贤、社会组织为一体的权力主体。

村民是乡村治理的主力军与建设者、乡贤是突击军和生力军、社会组织是再生力量,是政府购买第三方服务的主要形式。欲构建权力监督机制,需厘清这三大主体间的权力关系。村民是乡村中的主要群体,对于乡贤与社会组织日常行为举止可提出客观评价,可设置公用的意见箱,及时反馈并上报,使得权力在阳光下进行。

3.3.2 构建村民、乡贤、社会组织一体化的有效监督。

乡贤在乡村治理中起到一个引领示范作用,對村民的行动与社会组织的活动起到一定的监督作用,对于各项活动的举办可以提出较好的建设性意见;社会组织通过赋予的自主性,可广泛集聚村民和乡贤参与到乡村建设中,对于自身赋予的权力可以得到有效监督;其他主体可以及时提出批评与意见并讨论相关方案并执行决策。

参考文献

[1]何玲玲,付秋梅.乡村振兴战略背景下多元化治理主体的角色与功能:基于结构功能主义视角[J].行政科学论坛,2020,7(3):39-45.

[2] 毛安然.赋权与认同:乡村振兴背景下乡村价值激活农民主体性的路径[J].华东理工大学学报(社会科学版),2019,34(2):60-69.

[3] 王星,张耀军.村民自治语境下的“村官”权力监督路径[J].山西省政法管理干部学院学报,2014,27(3):61-63.

[4] 徐伟,张玲.基层党组织弱化虚化边缘化现象探析[J].毛泽东邓小平理论研究,2019(2):40-45,107.

[5] 陈旭东.村务监督制度为何能长效管用:“后陈经验”成为治国之策的内在逻辑和动力源泉[J].政策瞭望,2019(10):48-49.

[6] 陈党,顾赵丽.村委会权力的正当行使和有效制约:浙江村级民主监督的现状分析与对策建议[J].黄河科技大学学报,2010,12(2):67-70.

[7] 吴晓燕,赵普兵.回归与重塑:乡村振兴中的乡贤参与[J].理论探讨,2019(4):158-164.

[8] 赵定东,刘丽娜.乡村治理中的乡贤参事:缘起、功能扩散与目标达成[J].北华大学学报(社会科学版),2019,20(5):71-82.

[9] 徐顽强,于周旭,徐新盛.社会组织参与乡村文化振兴:价值、困境及对策[J].行政管理改革,2019(1):51-57.

[10] 龚上华.农民赋权:政策历程、效度分析与思路选择[J].科学社会主义,2017(1):110-117.

[11] 胡卫卫,杜焱强,于水.乡村柔性治理的三重维度:权力、话语与技术[J].学习与实践,2019(1):20-28.

[12] ARORA-JONSSON S.The realm of freedom in new rural governance:Micro-politics of democracy in Sweden[J]. Geoforum,2017,79:58-69.

[13] 中共中央国务院.乡村振兴战略规划(2018-2022年)[M].北京:人民出版社,2018:67.

[14] 秦中春.乡村振兴背景下乡村治理的目标与实现途径[J].管理世界,2020,36(2):1-6,16.

[15] 王晶.加强基层党建引领基层治理的体制机制[J].农家参谋,2020(10):215,221.

[16] 宋海霞,许加明.新乡贤参与乡村治理的作用分析及完善策略[J].安徽农业科学,2020,48(10):227-229.

[17] 彭亮.乡村振兴战略背景下新乡贤的生成机理及培育对策研究[J].安徽农业科学,2020,48(22):233-235.

[18] 董建华.浙江宁波创新“村民说事”制度[J].中国国情国力,2019(1):18-20.

[19] 孙景淼,林健东.乡村振兴的浙江实践[M].杭州:浙江人民出版社,2019:252-253.

[20] 裘斌.治村型乡贤主导下“三治融合”的拓展和创新:基于枫桥镇枫源村的探索[J].甘肃社会科学,2019(4):162-168.

[21] 林坚.深化村级小微权力清单制度 提升乡村治理法治化水平[J].政策瞭望,2019(6):18-19.